佛弟子文庫

佛弟子文庫(第六十六講)

請大家打開講義第一百四十七頁。壬二,沙陀觀色。

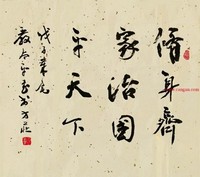

我們在學習二十五圓通的時候,主要的觀念就是「方便有多門,歸元無二路」。方便,就是我們剛開始從相中來觀察的時候,這個六根、六塵、六識的相是不一樣的。你看每一個人所依止的六根不太一樣,有些人耳根很好,有些人眼睛很好,有些人鼻子很好,他所依止的根是不一樣。他所受用的六塵也不一樣,色、聲、香、味、觸、法六塵也不一樣。我們的根跟塵接觸以後,產生的心中的感受、產生的想法,這個所謂的心識,也不一樣。所以,整個修學過程當中,我想沒有一個人是完全一樣的。

但是,等到他從相而悟入到法性的時候,是完全一樣,因為我們成就聖道一定是要證得諸法的總相。證得實相的時候是完全沒有差別,因為那個時候大家是入於一種真實的心性,所謂「清淨本然,週遍法界」,回到一念心性的時候是無差別的。所以,我們整個修學,是從有差別的過程而進入到無差別的心性,是這樣子的。

我們看這一科的第二段,「蒙印命名」。

如來印我名尼沙陀,塵色既盡,妙色密圓,我從色相,得阿羅漢。

優波尼沙陀過去的修學過程,剛開始佛陀教授他的是觀察這個色身。說你現在什麼都不要觀,就整天注意你的色身就好。那麼他從不淨觀而觀到最後,「塵色既盡」,從有相的分別而產生厭離,到最後觀察這個色身當體即空、本自不生。那麼再進一步,「妙色密圓」。

優波尼沙陀在觀察色身的時候,他是兩個過程:

第一個,他先觀察「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,從表相上的生滅而證得無我。這個都是給我們一個經驗,在觀照的時候,先從「無我」,然後再回歸到「畢竟空」。他從「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,就觀察到我們的色身,是假借心中的愛取煩惱跟父精母血的結合,而虛妄地生起,最後也是因為因緣的結束而在虛空中消失掉。所以,他看到我們的色身,在生老病死的過程當中體驗到「塵色既盡」,一個我空的真理。這當中沒有一個人能夠主宰我們的色身,沒有主宰性。

接下來,他就進一步地觀察「妙色密圓」。「妙色密圓」,蕅益大師的意思就是說,其實這個色身,我們不但是觀察它的生滅相,還要進一步觀察它的所來之處,說「來無所從,去無所止」——這個色身到底是從什麼地方而來,消失了以後又回到什麼地方去?

前面的「塵色既盡」,只是從存在的現象觀察它的生滅變化,而證得沒有一個主宰的自我;而「妙色密圓」,更進一步觀察色身最初的根源:你從什麼地方來?最後結論是:「性色真空,性空真色。」只就是一念心性,本來具足而循業發現。所以這個地方,他從迴光返照、正念真如,探討這個色塵的本元當中,就悟入了我們眾生本具的如來藏妙真如性,所謂「妙色密圓」。所以,「我從色相,得阿羅漢」。這個是從跡門上來說,我剛開始是從色塵的生滅變化證得我空,而證得阿羅漢果。

總結,「結答圓通」。

佛問圓通,如我所證,色因為上。

現在佛陀問我修學圓通的法門,那麼正如我自己所修所證,以色塵為所觀境,我個人認為是最為殊勝、最為無上。

這個是觀整個色塵的過程。

壬三、香嚴觀香

這個地方是講到香嚴童子,他觀的是香塵。前面兩位比丘都是先證得我空,然後再入到二空,最後再回歸到一念心性,它有它一定的次第。但是香嚴童子跟藥王、藥上就不太一樣,他們都是大乘菩薩,就直接地正念真如,直接地返妄歸真,沒有經過小乘的跡門。我們看經文就清楚。

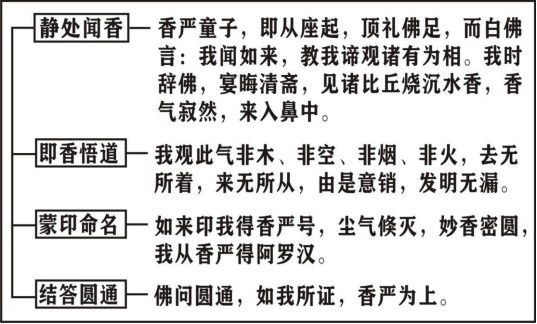

先看第一段,「靜處聞香」。

香嚴童子即從座起,頂禮佛足而白佛言:我聞如來教我諦觀諸有為相。我時辭佛,宴晦清齋,見諸比丘燒沉水香,香氣寂然,來入鼻中。

這個地方講到他過去修學聖道的一個因緣。香嚴因為過去在因地的時候是觀察香氣而成就聖道,所以叫作香嚴。「童子」指的是他這個人內心特別的純潔而無邪,叫童子。他就從座位起來,頂禮佛足而白告佛陀說:「我聞如來」,我曾經聽聞如來的教誨,佛陀教我要如實地觀察「諸有為相」。說,你要成就聖道,你絕對不能夠離開有為的假相。雖然真理不是相狀,但是你的過程一定要借假修真。所以佛陀說,你要修學聖道,那麼聖道在哪裡呢?聖道只就是在你的五陰、六入、十二處、十八界的有為諸法當中去觀。這是佛陀一個總相的觀察,攏總地說明整個有為相狀都是我們的所觀境。

前面是講總相,這以下講到他個人在有為當中所選擇的一個別相。

「我時辭佛,宴晦清齋。」我聽到佛陀說,原來這個聖道的真理並沒有離開有為相,我知道這個道理以後就知道怎麼用功了。這個時候我就辭退於佛陀,幹什麼呢?「宴晦清齋。」「宴」就是安穩的意思。我就找一個地方靜坐,叫作「宴」,讓這個色身安穩地放下一些塵勞的世務,就靜坐下來。這個「晦」指的是處在一個沒有吵雜的寂靜處所,叫「晦」。「清齋」指的是內心顯現出一種清淨而無雜念,禪定現前。就在一個寂靜的地方安坐,內心屏除一切的雜念。

那麼就在這一念寂靜的心中,他觀到什麼事情呢?「見諸比丘燒沉水香,香氣寂然來入鼻中。」這個香嚴童子在寂靜的心中突然間有一個所緣境現前,旁邊的比丘燒沉水香來供佛。沉水香是一種世間的寶物,燒一小塊就能夠熏習整個南閻浮提這麼大的範圍,所以香氣能夠傳播得很遠。香嚴童子在比丘不遠的地方安坐的時候,香氣就悄悄地……因為它是無形無相,所以說是寂靜地、悄悄地飄來香嚴童子的鼻根,來當作他的所觀境。這個是他過去的修學的一個過程。

我們看他遇到這樣的香氣他應該怎麼去面對。看第二段,「即香悟道」。

我觀此氣非木、非空、非煙、非火,去無所著,來無所從,由是意銷,發明無漏。

香嚴童子是離開了大眾,來到一個寂靜的茅蓬,在那個地方打坐,禪定的心現前,沒有任何雜念。那麼突然之間,這個香氣悄悄地來到他的鼻根。他這個明瞭的心跟香氣一接觸的時候,他突然間生起一個觀照,說這個香氣你從什麼地方而來?他就生起一個迴光返照的智慧,來探討這個香氣的根源。說是「非木」,香氣不應該說是從沉水木而來,因為你要是不去燒它,它是沒有香氣的,所以你不能夠說它從木頭而來。這個香氣也「非空」,它也不是從虛空而來,因為虛空常存,而香氣不常有,所以它不是從虛空而來。它也不是從煙而來,因為煙所飛的地方很有限,你看香嚴童子離比丘燒沉水香的地方有一段距離,這個煙根本沒有飄過來,但是香氣卻過來了,所以它也不是從煙而來。它也不是從火而來,因為你用火去燒其他的木頭就不會有香氣。所以他能夠知道,這個香氣只就是「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,它只是一個因緣的假相。所以我們一定是先看到假相,先看到無我。那麼假相當中,我們就看到一個沒有實體的東西,一個如夢如幻的香氣存在。

那麼進一步再觀察它的體性,「去無所著,來無所從」。

我們先看「來無所從」。那麼這個因緣和合的假相是從什麼地方而來?它沒有一個來處,所以「來無所從」,這個地方表示它是不生。「去無所著」表示它不滅。那麼從不生不滅當中他就能夠知道,原來這個香氣的假相只就是一念心性的一個循業發現而已。

所以這個時候「由是意銷」。既然所緣的香氣不可得,那麼我能攀緣的心自然也覓之了不可得。因為我們這個能所是互相依靠的,所緣境破了,能緣的心也就不存在了。所以這個時候,由於前面的香氣覓之了不可得,由此迴光返照,我能分別的心也不可得。這個時候能所雙亡,「發明無漏」。這個地方的「無漏」,是證得我空的真如而證得阿羅漢果。

這個地方是講他的跡門,看第三段「蒙印命名」就清楚了。

如來印我得香嚴號,塵氣倏滅,妙香密圓,我從香嚴得阿羅漢。

我從這一次的修證經驗以後,佛陀就印證我「香嚴」的名號,因為因香而成就聖道,叫香嚴。「塵氣倏滅,妙香密圓。」我剛開始是觀察這個香氣的本性是當體即空,是本自無生;從無生當中進一步探討它的根源,最後知道它只就是我們一念心性本自具足而循業發現。所以這個時候,從妙香當中而悟入了如來藏妙真如性的「清淨本然、週遍法界」的體性。「我從香嚴得阿羅漢。」「妙香密圓」是指本門;「我從香嚴得阿羅漢」,是講他的跡門。

最後看總結,「結答圓通」。

佛問圓通,如我所證,香嚴為上。

現在佛陀問我所修證圓通的法門,正如我所修所證,我是以香塵來當所觀境,是最為殊勝無上的。

這個地方講到香嚴童子成就聖道的過程。

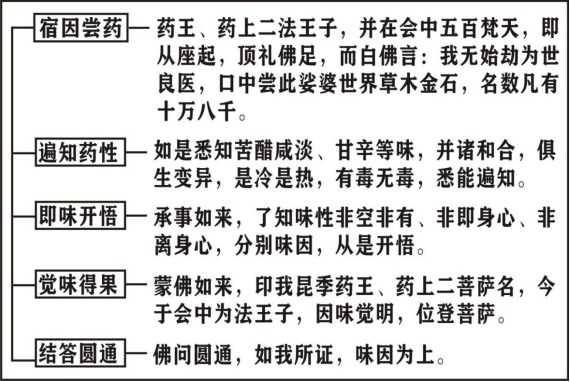

壬四、藥王觀味

這個地方也包括了藥上,藥王、藥上兩位菩薩是觀察味塵。

我們看第一段,這兩位菩薩的過程,「宿因嘗藥」。

藥王、藥上二法王子,並在會中五百梵天,即從座起,頂禮佛足,而白佛言:我無始劫為世良醫,口中嘗此娑婆世界草木金石,名數凡有十萬八千。

這個地方講到兩位菩薩宿世的因緣。藥王、藥上兩位菩薩名號的得來,在註解上有提到。說在過去生有一個琉璃光如來出世,這個時候有一個長者,因為聽聞佛法生歡喜心。這個長者叫星宿光,星宿光聽聞佛法起大歡喜,就供養佛陀跟大眾師種種的良藥,並且發願:我願於未來世中善能調治眾生身心諸病。因為這樣一個發願的關係而得到藥王的名稱。這個長者的弟弟叫作電光明,也就跟著哥哥發了這麼一個殊勝的願,也得到一個法號,叫作藥上。因為供養藥物而發願,能夠生生世世治療眾生的身心諸病,所以他們從那以後就得到藥王、藥上的名稱。這兩個法王子都是能夠弘揚佛法、續佛慧命、紹隆佛種,所以叫法王子。

在法會當中跟著五百梵天(五百梵天是追隨兩位菩薩修學的眷屬),就「即從座起,頂禮佛足,而白佛言」,說我無始劫來就做一件事情,「為世良醫」,我就經常治療眾生的病痛。我怎麼去治療呢?「口中嘗此娑婆世界草木金石。」古代的社會沒有所謂的科學儀器,所以要判斷一個藥物的體性是冷是熱怎麼辦呢?只有一個方法,要親自去品嚐,自己要去吃。娑婆世界當中所有種類的藥,包括了草木金石這四大種類,我都要一一地去品嚐,去感覺這個藥的體性、藥的味道。那麼總共嘗了多少呢?它的名稱數目總共有十萬八千。這個是講到他過去生修學菩薩道的一個所緣境,都是跟藥物接觸。

當然這當中也就影響到他未來成就聖道的過程,看第二段「遍知藥性」就清楚了。

如是悉知苦醋咸淡、甘辛等味,並諸和合,俱生變異,是冷是熱,有毒無毒,悉能遍知。

這兩位菩薩不但只是在藥物的假相上分別,他們更能夠了解到它的體性。由是之故,因為品嚐的關係,就知道這個藥是苦的、是醋(醋就是酸)、是咸淡,乃至於是甘甜的、是辛辣的,就知道這個藥味。它的種種滋味不同,就能夠把它分門別類出來。「並諸和合,俱生變異」,也能夠知道藥跟藥之間互相組合所產生的效果,這個藥跟這個藥合在一起會產生什麼效果,它的一個組合性。還有它的「俱生」,俱生就是這個藥它與生俱來的藥味。黃蓮與生俱來就是苦的,甘草與生俱來就是甜的。「變異」就是經過調製以後所產生的不同的效果、不同的味道。有些藥經過蜂蜜去調製以後,它的效果就特別的殊勝,要怎麼去產生調製變化。從藥性來說,這個藥的冷熱,是冷性的、是熱性的;是有毒的、無毒;是可以吃的,是不能吃的;乃至於它的味道是酸甜苦辣,都能夠一一地了知它的藥性藥味。這個是講到他品嚐以後得到各種的知識。

第三段,「即味開悟」。就正式講到他破妄顯真,看到藥的總相。

承事如來,了知味性非空非有、非即身心、非離身心,分別味因,從是開悟。

前面,藥王、藥上身為醫生,只能夠從藥物的假相上來分別,但是後來產生了因緣的變化。什麼變化呢?就是「承事如來」。後來,他因為發了殊勝的願,供養了佛陀跟大眾師,跟三寶結緣,就有因緣能夠親自承仰奉事諸佛如來,當然這當中也包括了聽聞大乘的了義的教法。所以他在品嚐藥味藥性的時候,不再只是心隨相轉,而能夠產生微密的觀照。

觀照什麼呢?「了知味性」是「非空非有」。剛開始先了解這個藥是冷的、熱的、中性的,進一步他去觀察這個道理是「非空非有」。

什麼叫「非空」呢?當我們的根跟塵相應的時候,你看你的舌根跟味塵一接觸的時候,可以說冷熱諸性是了了分明,所以它是非空。因為它的確是有它的假名假相假用,叫非空。什麼叫「非有」呢?當根塵分離的時候,是覓之了不可得。你說它的味道是冷熱,但是我們舌根一旦離開了這個味塵的時候,它這個冷熱的體性就了不可得了,所以它是「非有」。

所以,從這個藥的觀察我們就知道,當這個藥在治療身心世界的時候,它的相貌是「非即身心,非離身心」。因為它只就是「因緣和合,虛妄有生;因緣別離、虛妄名滅」,藥本身沒有真實體性的,只就是眾生的循業發現。怎麼說呢?因為它「非即身心」。藥吃到我們身體中,跟我們的身心沒有真實地結合。

這句話什麼意思?你看這個藥是熱性的,你現在身體很虛寒,如果真實結合,那應該所有熱性的藥吃下去都有效果,但事實上不然。你看有些人業障現前的時候,他吃什麼藥都沒有用,對不對?那表示說什麼呢?還是要探討到循業發現。所以我們中國常講一句話說,醫生緣、主人福。你沒有那個福報,這個藥你吃下去對你沒有用。為什麼?因為藥本身沒有實體。如果藥有實體,那有錢人永遠不會生病。他永遠不會生病,因為他所有的病吃藥都可以治好。但事實上不然嘛。這是為什麼呢?因為藥沒有跟身心真正地和合,只就是你有這個福報力。你過去生有這個福報力,那麼藥物跟你結合,因緣和合虛妄有生,是這樣子的。這叫「非即身心」。

但是,也「非離身心」。你也不可以說它完全不和合。藥跟身體完全不和合,那你怎麼把病治好呢?所以,緣生緣滅的東西,它是非和合、非不和合。這個叫作什麼?叫作循業發現的一個假相。假相的意思就是說,你不能夠說它「有」,但是你也不能夠說它「沒有」。你有這個福報,你就感覺它有;你沒有福報,你就感覺它沒有。就是這麼回事。

那麼,換句話說,有沒有不是藥本身決定的,是因緣決定的。我想,我們先了解觀念,「諸法因緣生」這句話很重要!一個法到底有沒有存在,不是「法」決定的。你說,欸,這個藥就是藥!不是這個意思。有些人吃藥下去,他死掉,變成毒藥了,也是有。所以它到底是良藥還是毒藥呢?藥本身不能決定,是因緣決定,諸法因緣生,就是由你的業力決定。

所以叫作「非即身心,非離身心」。

所以藥王、藥上菩薩行醫這麼多年以後,覺悟到一個道理,原來這個藥是「非空非有」,「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,所以「分別味因,從是開悟」。他能夠探討到這個滋味最初的根源——它本自不生,所謂不自生、不他生、不共生,所以「來無所從,去無所止」,只就是「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,眾生的循業發現而已。從這個地方,他真實地開悟到如來藏妙真如性圓三諦理,所有一切法都是即空即假即中。這個地方,他從一個世俗的醫生,最後迴光返照而悟入了真如理性。

看第四段,「覺味得果」。

蒙佛如來,印我昆季藥王、藥上二菩薩名,今於會中為法王子,因味覺明,位登菩薩。佛問圓通,如我所證,味因為上。

從那麼一個開悟的過程以後,就承蒙佛陀的慈悲,跟我印證我們兩個兄弟藥王、藥上兩位菩薩這個名稱的安立;在楞嚴會上,我們都已經承蒙佛陀授記,將來必能夠繼承佛位,所以位登法王之子。那麼我們回觀我們過去是怎麼成就的呢?「因味覺明」,我們依止這個藥的味道,而悟入了這個藥味是「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,所謂的相妄性真的道理,而現在位登法身菩薩。佛陀您現在問我整個圓通的修學過程,正如我個人所修所證,我認為是,以味塵來當所觀境是最為殊勝、最為無上。

這個地方,我們解釋一下這個觀念。我們看到這些大小乘的聖眾,要悟入理性之前都有一個宿世的因緣。所以我們講福德資糧、智慧資糧,福德是安樂之本,智慧是解脫之門。所有的人,要成就聖道之前,第一件事情:跟三寶結緣,沒有一個例外的。你一定是先結緣。比方說你整天做香燈,你就聞到那個香味,然後你跟那個香就結下緣,以後你可能因為香氣而得度;你整天擦佛像,你就看到佛像的色身有時候有灰塵,有時候沒灰塵,然後慢慢地你也因為這個因緣而得度。方便有多門,但是我們剛開始一定是什麼?先結一個緣。

所以《法華經》上說:「佛種從緣起,是故說一乘。」佛陀在法華會上開示悟入佛的知見,佛的知見是沒有相狀的,是一念心性。一佛乘哪有相狀呢?但是每一個人要悟入心性之前,一定要「佛種從緣起」,所以《法華經》說,要開方便門,才能夠入真實相。沒有一個人說,我不要方便門,就直接悟入真實相,我剛開始不要去供養三寶,不要跟三寶結緣,然後我就悟入真實相。那這個世界上只有一種人,叫作獨覺,成佛之道不可能。所以我們看看,在介紹二十五位圓通之前,都有一段的宿世的因緣,從因緣當中慢慢地觀察,然後從相狀而悟入到法性,悟入到心性,一定是借假修真,這個過程誰都不能避免。

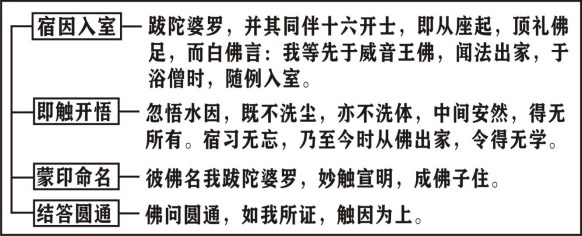

壬五、賢護觀觸

賢護,就是說他過去的一個因緣。他能夠經常以賢善的功德來守護自己跟一切眾生的善根。他是怎麼樣保護他的善根的,在經文講得很清楚:他觀察「觸」,身根所對的觸塵。

看經文第一段,「宿因入室」。

跋陀婆羅,並其同伴十六開士,即從座起,頂禮佛足,而白佛言:我等先於威音王佛,聞法出家,於浴僧時,隨例入室。

這個地方講到他過去的因緣。跋陀婆羅就是我們前面說的賢護,他能夠以賢善的功德來守護自己的善根,叫賢護。他的「同伴」,就是他共修的十六位大菩薩;「開士」就是他們有資格開導眾生,叫開士。就從座位起來,頂禮佛足而白佛陀說,「我等」,就包括了賢護跟十六位共修的菩薩。我們最先發心的時候是在什麼時候?是在威音王佛。那是很早了。在經典上說,過去在釋迦牟尼佛之前有二萬億個威音王佛。這個地方的威音王佛是指最初的一尊,在二萬億個威音王佛當中的第一尊。那麼他是在什麼時候出世呢?是在威音王佛滅度以後的像法時代出世。也就是在什麼時候呢?也就是在《法華經》裡面的常不輕菩薩時代。諸位知道常不輕菩薩,這個跋陀婆羅比丘跟常不輕菩薩是同一個時代。當初常不輕菩薩以頂禮一切眾生來宣揚一佛乘的觀念,說我不敢輕視你們,你們都有佛性。這個時候跋陀婆羅是持反對意見的,他是對常不輕菩薩種種的訶責罵辱,後來才懺悔的。所以他等於是跟常不輕菩薩同一個時代,都是在威音王佛的像法時代。是怎麼個情況呢?「聞法出家。」因為佛陀滅度了,他聽聞佛陀的遺教而觸動他的善根出家。

跋陀婆羅出家以後,「於浴僧時,隨例入室」。大眾師半月半月在洗身的時候,就跟隨眾僧,依戒臘一個一個次第地進入到浴室當中來洗身。洗身當中就發生了一些事情,看第二段「即觸開悟」就清楚了。

忽悟水因,既不洗塵,亦不洗體,中間安然,得無所有。宿習無忘,乃至今時從佛出家,令得無學。

跋陀婆羅比丘出家以後,他在洗身體,身體跟水接觸的時候,突然間生起一個微密的觀照。他觀察水的體性:它是濕冷的體性,它既不能夠洗塵,也不能夠洗體。

為什麼水不能夠洗身上的塵垢呢?因為塵垢是無知之物,沒有知覺,它怎麼能夠感覺這個水的冷濕的體性呢?所以這個水沒有真正的洗到塵。

它也不是真正的洗身體。因為身體也是一個四大假合,也沒有明瞭性,它怎麼知道冷熱的體性呢?所以也不能夠洗體。

也不是洗身根,也不是洗塵,根塵都不可得,中間的了別的身識也就不生分別了。因為根、塵、識這三個是要麼三個都存在,要麼三個都沒有,所以,塵不可得,根也不可得,中間明瞭分別的心識也就不可得。所以他在洗身體的時候突然間「得無所有」,了知這個根塵識三,中間沒有真實的、主宰的自我,這個時候證得我空的真理,應該說是得到一個這樣的勝解。在過去很早很早之前威音王佛的時候,他就有根塵識「得無所有」這麼一個深刻的善根的理解。

「宿習無忘,乃至今時。」當然在《法華經》上說,他因為譭謗常不輕菩薩曾墮落到三惡道,但是在墮落過程當中,因為這樣一個深刻的勝解,他都沒有忘失他的善根,乃至於經過這麼長的時間,到了現在「從佛出家」。這個佛是誰呢?釋迦牟尼佛。他過去生從威音王佛出過家,有這個出家的善根,雖然到三惡道去,後來遇到釋迦牟尼佛,又出家。蒙佛的開導,把他過去的善根啟動了,今生就正式證得我空的真理。但是他最早的善根,是在他過去洗澡的時候就有所體驗了,知道這個水也不洗塵,也不洗體,這中間也沒有了別的心識,當體即空。他有這麼一個勝解,最後就證得我空的真理。

我們看第三段,「蒙印命名」。

彼佛名我跋陀婆羅,妙觸宣明,成佛子住。佛問圓通,如我所證,觸因為上。

「彼佛」,這個彼佛,是指他得到名號的最初,是威音王佛就安立他作跋陀婆羅。「妙觸宣明」,妙觸就是指的他當初的所觀境,依止塵境而觀察當下即空即假即中。所謂的塵境,只就是「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,所謂的「觀相元妄,觀性元真」。所以從相狀當中悟入到眾生本具的一念心性,而成「佛子住」。這個地方已經成就等覺菩薩了,他的本門是等覺菩薩。所以在釋迦牟尼佛出世的時候,他已經是等覺菩薩。

「佛問圓通,如我所證,觸因為上。」佛陀問圓通的修學,正如我所修所證,我是以觸塵為殊勝無上的法門。

這個地方講到賢護比丘整個修學聖道的過程,他的跡本二門。

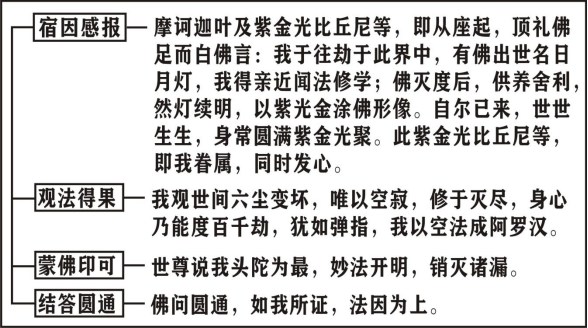

壬六、迦葉觀法

迦葉尊者的所觀境,是觀察心中的法塵而悟入聖道。看經文:

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等,即從座起,頂禮佛足而白佛言:我於往劫於此界中,有佛出世名日月燈,我得親近聞法修學;佛滅度後,供養舍利,然燈續明,以紫光金塗佛形像。自爾已來,世世生生,身常圓滿紫金光聚。此紫金光比丘尼等,即我眷屬,同時發心。

先看第一段,「宿因感報」。這一段講到迦葉尊者跟紫金光比丘尼過去的一段因緣。

摩訶迦葉,這個「迦葉」是他的祖先的姓氏,叫龜氏,烏龜的龜。為什麼加一個「摩訶」?因為「迦葉」這個名號,佛在世的比丘有三個迦葉,為了揀別,多一個「摩訶」,就是「大」,有殊勝的意思。為什麼迦葉尊者有資格稱為摩訶呢?這個地方有三層意思:第一個,這個尊者有一個殊勝功德,他叫飲光尊者。因為他過去生供養佛像的關係,身上經常放出紫金光明,叫飲光尊者。他所到的地方,其他的光明都被他遮蔽了。第二個,他在俗家的時候財富特別廣大,他父親的財富是頻婆娑羅王的一千倍以上,他父親的財富比國王的財富還多一千倍。大富長者的兒子。第三個,他出家以後是頭陀行第一,是佛陀滅度以後的第一代祖師,付法藏的第一代祖師。所以叫作摩訶迦葉尊者。

摩訶迦葉尊者跟他在俗家的妻子,就是他的故二,紫金光比丘尼等,「即從座起,頂禮佛足,而白佛言」。這以下講出他為什麼色身放大光明,有兩段因緣。

先看他第一段因緣。說,我過去生在娑婆世界的時候有一尊佛出世,這一尊佛叫作日月燈明佛。我因為有殊勝的因緣,經常能夠親近佛陀,等於是做佛陀的常隨眾。他沒有說到他是出家在家,總之是經常親近佛陀來學習佛法。佛陀滅度以後,我感受佛陀的深恩,而造了塔廟供養舍利,以種種的油燈的光明來供養塔廟跟舍利子。這是他身上光明的第一個因緣,他供養日月燈明佛,這第一點。

再看第二點。「以紫光金塗佛形像。」這個地方是講第二個因緣。就是在過去有一尊佛叫毗婆尸佛。毗婆尸佛滅度以後,有一個貧女,她找到一個佛像,毗婆尸佛的佛像,已經破舊剝落了,那整個金箔都剝落了。所以她就去乞求金錢,找一個金匠來補這個佛像的金箔。但是因為錢不夠,金匠說,那這樣子,不夠的部分我來負責。於是兩個人就發好心,把這個毗婆尸佛的佛像給造好。造好以後兩個人很歡喜,就發願生生世世結為夫妻,來修學佛法。也就是說,他過去生曾用紫金光的金箔來塗佛的形像。

依止這兩種因緣,從那次以後,生生世世,身體一出生以後就自然放出紫金光明。這紫金光比丘尼,也就是我過去生所結的眷屬,現在在釋迦牟尼佛的時代同時發心而出家。這個地方就講到過去生的一段因緣。

我們看大小乘的修學,這二十五圓通它有兩個方法:有些人是直趣大乘,他的煩惱淡薄,他直接就正念真如,直接觀察「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」;「來無所從、去無所止」,而悟到了無生的理;從無生理當中就入到了現前一念心性,破妄顯真。但是有些人要經過一個過程,就是經過四念處的對治,從四念處的無常、無我當中來破除我們對五陰身心的執取,先證得我空,然後再悟入二空。大概這兩個過程。

諸位!你看整個二十五圓通的修學過程,大致上是這兩個重點:有些人他必須先破執再顯真,有些人破妄跟顯真可以同時,破妄當下就顯真。有些人要先經過破妄然後再顯真,他分兩個次第。這個地方諸位好好地體會就清楚。