佛弟子文庫

佛弟子文庫(第五十四講)

第117頁 ,辛二,勸真修有益。

前面的一大科,佛陀講到了我們一念心性非因緣非自然,即因緣即自然,所謂的即空即假即中的道理以後,佛陀講到應該要真實地去觀照。這個道理是讓你觀照的,不只是了解而已,你要觀照才有力量。

那麼為什麼觀照才會產生功德呢?這以下講出一個譬喻。看第二段。

如摩登伽宿為淫女,由神咒力銷其愛慾,法中今名性比丘尼,與羅睺母耶輸陀羅,同悟宿因,知歷世因,貪愛為苦。

為什麼要觀照才有真實效果呢?這以下講出它的例子。比方說摩登伽女。這個女眾其實過去生是曾經做淫女的,所以她本來多生多劫所熏習的這個煩惱的心是非常的粗重。回到精舍以後,佛陀以楞嚴神咒的力量來消滅她的煩惱的現行。蕅益大師說,咒力能夠破除邪思,因為它有正氣。而且她聽聞佛法、如理思惟以後,生起微密的迴光返照而斷除愛慾的種子,所以在整個佛法當中已經成就一個「性比丘尼」。這個「性」,就是「法性相應」,或者說是「聖道相應」的比丘尼。也就是說,她整個戒體是一種道共戒,因為成就聖道而成就戒體,我們又稱為破結使的比丘尼。她本身沒有真正出家,她只是因為道共戒,所以叫作性比丘尼。她能夠入於僧寶之數,但不是真實的出家眾。跟佛陀的兒子羅睺羅的母親耶輸陀羅一樣,她們都能夠在法會當中同樣地迴光返照,而覺悟到過去生的生死因緣,所謂多生多劫的輪迴之因,都是一念的貪愛當作痛苦的根本,也就是一念的攀緣心就造成這麼多的痛苦。本來是無一物,何必去惹塵埃!就是一念的攀緣才有這些問題。

我們看最後的結示勸修。

一念熏修無漏善故,或得出纏,或蒙授記,如何自欺,尚留觀聽?

佛陀就勸勉阿難尊者說,如果你能夠依止現前一念心的微密止觀來修學無漏善,就是我們前面說的正念真如,一種迴光返照,不隨分別,那麼你將來的功德就能夠出離煩惱,甚至於蒙佛授記,成就初地以上的功德。那麼為什麼還自我欺蒙,尚且停留在觀聽當中呢?觀、聽,指的是六根門頭當中見、聞、嗅、嘗、覺、知向外的攀緣。

本經很強調「一念熏修」,蕅益大師也強調「一念熏修」的可貴,因為真能破妄。我們舉一個實際例子,來說明什麼叫真能破妄,什麼叫作迴光返照、一念熏修。

比方說鴦掘摩羅尊者證得阿羅漢果以後,他老人家去外面托缽。托缽的時候,他到一個長者的家庭。這個長者很恭敬地把飯菜供養給鴦掘摩羅尊者,然後跟尊者說,我們家的媳婦今天生小孩,但是現在難產,這個小孩生不出來,非常危急。你可不可以告訴我一個安胎的法門,怎麼樣把這個胎兒順利生出來呢?鴦掘摩羅尊者說,我跟從佛陀學佛以來,沒有學到這個法門。情況很緊急,他趕快用神通跑回精舍請問佛陀:佛陀!有一個長者他家的媳婦生小孩難產,應該怎麼辦?佛陀說,你趕快回去告訴她,要她憶念說:我從受戒以來,我都是護持不殺生戒的。叫她憶念這件事情。這個時候尊者鴦掘摩羅就秉持佛陀的教法,回去告訴她。這個女眾正在危險的時候,她就憶念了,她自從受戒以來都是很認真地來護持不殺生戒。結果,生起一念的慈悲心,小孩就順利生出來。

我們心中本來是有很多黑暗,沒有錯的。煩惱會障礙我們的光明,罪業也會障礙我們的光明,但是黑暗最怕的是光明,燈光一亮的時候障礙就破掉。當然,這個地方就是你要憶念,就是你那個心要產生一種觀照,隨著那個東西去觀照。你只要生起一種觀照,它就會產生功德。

西藏的上師曾經講過一句話:即便我們放縱了煩惱一千次,但是也抵不過一次的觀照。欸,我過去一直放縱它,又去放縱它,放縱一千次,但是只要有一次的迴光返照,你就可以消滅它。我跟煩惱打仗,我輸你一千次都沒關係。我只要一次成功,我就永遠戰勝它。為什麼?因為「達妄本空,知真本有」,因為煩惱是不真實的,它只就是一念迷情所顯現的一個假相。所以一個人覺悟以後,就永遠不會顛倒了。

所以佛陀一再強調一念熏修。雖然時間短暫,但是它是一種真實的力量;妄想在心中雖然纏縛了多生多劫,畢竟它是虛妄的。千年暗室,一燈即明。這個房間有一千年的黑暗,但是你只要一剎那的時間,就可以讓它光明。這個地方佛陀強調,因為你的熏修是真實的,煩惱是虛妄的,所以就能夠有出纏、授記種種的功德。

這個地方是勸勉我們實際去修學的功德。

乙二、示不生滅為本修因妙三觀門 分二:丙一、為當機示圓通本根;丙二、為末世示道場的方法

我們看乙二,示不生滅為本修因妙三觀門。

蕅益大師把《楞嚴經》的正宗分分成六大科,前一大科是「顯如來藏妙真如性圓三諦理」,講到我們眾生本具、諸佛所證的一念心性,當下是所謂的隨緣不變、不變隨緣的道理。也就是說,前面這一科把現前一念心性的真實相標出來,就說明了整個首楞嚴王三昧的所觀境出來了。我們一個修學的目標,我們一個安住的處所——所觀境。

這以下的「示不生滅為本修因妙三觀門」,就說明了一個能觀的智慧。我們應該怎麼樣、用什麼善巧方便來趨向我們的目標,趨向我們的所觀境。前面一科是所觀境,這個地方是能觀的智。我們可以這樣講,前面是一個如如理,這個地方是一個如如智。

好,我們解釋這一科的標題。

「示不生滅」,這個不生滅就是指的眾生本具的一念心性,因為它能夠遠離對待,「達妄本空,知真本有」,所以它不生滅。「本修因」,就是當作整個根本起修的真因。因為依止不生滅之真因,才能夠契證不生滅的果覺。依止這個不生滅當作我們修行的一個依止處,從一個不生滅的心性當中來修習三觀的智慧,空假中三觀的智慧。

那麼,這三觀的智慧為什麼叫妙呢?因為,「妙」指的是不可思議,即此能念的一念的心中,當下具足即空即假即中三觀的智慧,所以叫作妙。也就是說,依止一心三觀而照了一境三諦,而最後悟入不二法門,所以叫作妙。從圓教的角度,從最初的發心乃至於究竟的佛果,都是以一心三觀來照一境的三諦,所以整個圓教都是微妙不思議的法門。這當中以空觀來破除煩惱障,成就般若德;以假觀來破除業障,成就解脫德;以中觀來破除報障,成就法身德。

所以,在因地叫作三觀,在果上就成就三德,而因果相隨順。這個就是整個三觀的內涵。

這當中有兩段:第一段是為當機來示圓通本根,先講到修學圓通的下手處;第二個是為末世來顯示道場的方法。因為末法時代魔障特別多,應該怎麼樣來結界、來受持神咒、來破除內外的障礙?前面一科是正修,第二段是破障。

丙一、為當機示圓通本根 分二:丁一、嘆領述請;丁二、宣示法義

這個「當機」就是阿難尊者;「圓通本根」就是圓融通達的一個修學入門的處所。因為阿難尊者過去生的習氣「一向多聞」,在六根當中對這個「聞」 有特別的相應,所以佛陀在整個二十五圓通當中就選擇了耳根圓通,使令他能夠從聞下手而反聞聞自性,迴光返照,找到自己的本來面目。這個地方是講這段。這當中有兩段:一,嘆領述請;二,宣示法義。

丁一、嘆領述請

首先一段是「嘆領述請」,阿難尊者讚歎佛陀、讚歎法的殊勝,而且他表示「領」,他領會了前面一科的道理,最後請佛陀開示修學方法。這當中有四小段。

先看第一段。

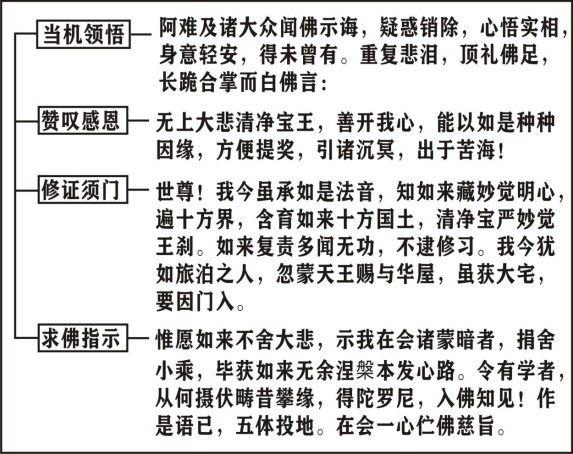

阿難及諸大眾聞佛示誨,疑惑銷除,心悟實相,身意輕安,得未曾有。重複悲淚,頂禮佛足,長跪合掌而白佛言:

這一段是阿難尊者聽了前面的一科以後他的一個心得。阿難跟法會大眾聽聞了佛陀前面所說的現前一念心性即空、即假、即中的道理以後,他有以下的功德,他把它表達出來:

第一個,「疑惑銷除」,佛法當中產生了真實的信心。在大乘佛法,最重要的信心就是「達妄本空,知真本有」,知道我們一念心跟諸佛的心是沒有差別的,只是我們有一念虛妄的迷情,所以產生虛妄的煩惱,招感虛妄的果報,如此而已。所以他對成佛的信心非常的堅定。

第二個,講到他的智慧的理解,「心悟實相」。他知道這一念心性「當體即空」,所謂我們這念心是本自清淨,是離一切相的;這一念心性「當體即假」,它又具足無量無邊的功德,它是即一切法的;「當體即中」,他知道這一念心是空有同時,空有無礙的。他對這一念心的真實相貌產生了理解,所以身意感到輕安,身心輕安。

蕅益大師說,什麼叫身心輕安?因為它能夠調伏粗重障故。我們一般人感到心有千千結,因為我們心中有很多的相,向外攀緣以後,得到很多的我相、人相的執取,所以感到很粗重。而阿難尊者真實體悟到其實相是虛妄的,只有心的性體是真實的。他把這些相完全放下了,所以感到很輕鬆、很安穩。這種感覺是「得未曾有」。

因為他過去從來沒有聽過這樣的道理,所以再一次地感到非常的悲痛。這個地方悲痛的是他過去無始劫來心隨妄轉,認賊作父,枉受輪迴。所以他又「頂禮佛足,長跪合掌,而白佛言」。我們看他講出了三段的文。

先看第一段。

無上大悲清淨寶王,善開我心,能以如是種種因緣,方便提獎,引諸沉冥,出於苦海!

這一段是讚歎佛陀的殊勝。「無上」指的是究竟圓滿,因為菩薩也有悲智的功德,但只有佛陀稱為無上;「大悲」指的是佛陀同體的大悲,一種悲心;「清淨」指的是一種智慧。具足無上慈悲跟智慧的法王,能夠以種種的善巧譬喻跟法義來開啟我的內心,又能夠以種種染淨的因緣——因為一念的向外攀緣創造了雜染因緣、也因為一念的覺悟的迴光返照而成就清淨的功德,佛陀以這種向內向外而種種差別的因緣來鼓勵我生起修學的信心。我雖然無始劫來放縱我的妄想,但是我隨時可以迴光返照,隨時可以成佛。這個時候給凡夫的菩薩很多的信心,方便提獎,來引導我們這種沉淪的眾生出於生死苦海。這一段是讚歎佛陀的善巧方便。

看第二段。

世尊!我今雖承如是法音,知如來藏妙覺明心,遍十方界,含育如來十方國土,清淨寶嚴妙覺王剎。如來復責多聞無功,不逮修習。我今猶如旅泊之人,忽蒙天王賜與華屋,雖獲大宅,要因門入。

這個地方是希望佛陀能夠告訴他一個方便的修學法門。說,世尊!我雖然能夠承蒙前面的「如是法音」,知道我們眾生本具的一念心性,體性是清淨本然、週遍十方的(這個講到如實空義),但是它的如實不空的作用,卻含育十方如來所成就的四種國土。古德把這個「十方國土」判作凡聖同居土,這個「清淨」是方便有餘土,「寶嚴」是實報莊嚴土,「妙覺王剎」是常寂光淨土,就是這一念心具足整個十法界的依正諸法。

如來也多次地訶責我,只有多聞而不生起觀照,是不能產生真實受用的,只有信心是不行的,要產生觀照。「不逮」就是不及,不及真實修行的功德。我跟一切眾生就好像在外面流浪的人,整天在外面流浪,受著風吹雨打日曬的痛苦,突然間有人送我一個房子來當作一個依止處。天王(這個天王是佛陀)設置的這個華麗的房子裡面有很多很多的珍寶,但是要有一個門才能夠進去,才能受用。這個房子給我了,但是我應該怎麼進去來受用這裡面的功德呢?提出這個疑問。

看最後一段。

惟願如來不捨大悲,示我在會諸蒙暗者,捐捨小乘,畢獲如來無餘涅槃本發心路。令有學者,從何攝伏疇昔攀緣,得陀羅尼,入佛知見!作是語已,五體投地。在會一心佇佛慈旨。

這一段就正式啟請所謂的三觀門。惟願如來能夠不捨離大悲心,來詳細指示我及法會當中「諸蒙暗者」(就是對整個首楞嚴王三昧圓頓止觀尚且昏迷不覺者),使令我們能夠捨棄小乘之法,而究竟獲得大乘的無餘涅槃,整個過程當中最初的下手處。知道這個下手處,使令初心有學之人,學會怎麼去攝伏疇昔攀緣。

這個當然是關鍵,所對治的就是,能夠去攝受降伏我們過去生當中的攀緣。這個攀緣,蕅益大師解釋,就是六根門中念念分別的習氣,六根接觸六塵的時候產生的一種分別想像。這個人怎麼樣,那個人怎麼樣,其實都是我們想像出來的。我們自己想像,然後自己去受用自己想像的東西。

那應該怎麼辦呢?要「得陀羅尼,入佛知見」。陀羅尼就是總持的意思;入佛知見是一種功德相,就是破除無明、證得初地。所以蕅益大師說,以一心三觀的大總持門,來悟入一心三智的妙覺佛果,這個就是「得陀羅尼,入佛知見」。

阿難作以上的言詞以後,五體投地。這個時候,與會的大眾一心一意地期待佛陀慈悲的開示。

這一段的經文,「嘆領述請」,意思就是說:比方說前面講到的,佛陀送我們一個很好的琴瑟琵琶,一個很好的樂器。這個樂器的確是做得非常的精妙,能夠彈出很好的音聲,但是你必須有一個妙指,你要知道怎麼彈。比喻我們每一個人都有心性,我們都知道我們心性具足無量無邊的功德,等待我們去開發,但是怎麼開發呢?我們要怎麼彈才能夠把琴瑟琵琶這個音聲表現出來呢?就是說的最初的下手方便。

這一段,古人說,寧可千世不修,不可一世著魔。就是說,凡是修學的剛開始,第一步是很重要的。你大概第一步走錯,你後面再來改,再來懺悔,再來怎麼樣,就非常麻煩,因為先入為主。你看一個鋼琴老師,他收學生的時候會問你一句話,你有沒有學過鋼琴?你說你沒有學過,收你一千塊;你說你學過,收你兩千塊。因為你學過以後,很難教你了,你那些不好的手勢都養成了。所以我們成佛之道最好是要一開始就走對,不要說走得不好再來回小向大,搞來搞去,七弄八弄再上去,那就很不好了。你一開始就上了高速公路,就上得非常正確。慎始!

所以說這個地方,阿難尊者的觀念就很對了。他了解道理以後,請佛陀開示,我應該怎麼踏出第一步才是正確的,它的道次第是什麼?第一步走對了,你後面就是步步對了;你第一步走錯了,後面就步步錯了。這一段當然有它的道理。

丁二、宣示法義 分二:戊一、經家敘意;戊二、如來正說

如來正式地宣說、指示修學之法及入門之義。

戊一、經家敘意

第一段是講到結集經典的人來敘述佛陀心中的含意。

看經文:

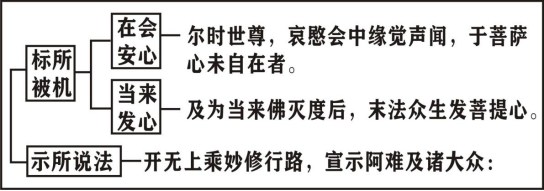

爾時世尊,哀愍會中緣覺聲聞,於菩薩心未自在者。及為當來佛滅度後,末法眾生髮菩提心。開無上乘妙修行路,宣示阿難及諸大眾:

阿難尊者啟請以後,這個時候佛陀的心情是怎麼樣,結集經典的人把它描述出來。世尊聽了阿難尊者啟請以後生起悲愍心。這個地方包括了對兩種人悲愍:第一種,一路以來是修學緣覺聲聞的小乘之人。他對現前一念心性即空即假即中的道理明白以後,發了菩提心,回小向大了。這是第一種人。第二種人,是對初心的菩薩,初發心的,也明白了這個道理。總而言之,這兩種人都是對菩提心還沒有真實很堅固,可能會退轉的。這指的是在當時與會大眾中的,包括二乘人,也包括初心的菩薩。

「及為當來佛滅度後,末法眾生髮菩提心。」佛陀開示這個法,另一方面也考慮到生長在末法時代而發起菩提心的初心菩薩。佛滅度以後,正法一千年,像法一千年,末法一萬年,我們現在進入末法時代。

末法時代是什麼意思?簡單地講有兩種意思:

第一個意思是外在的環境是「魔強法弱」的環境。就是說,你所接觸的外在人事都不隨順你修學聖道的。你要生長在正法時代、像法時代,你在外面走一圈回來,對你修道沒什麼太大影響;到了末法時代,你在外面走一圈以後,對你修行會產生障礙,因為它誘惑的因緣多,障道的因緣多,鼓勵你修道的因緣薄弱。所以,從外境的角度,魔強法弱。

第二個,從內在的根機來說,「障深慧淺」。我們之所以會生長在末法時代,去佛久遠,表示我們煩惱障、業障比較重,智慧的善根也比正法、像法時代的人淺薄。

所以說,從內因、外緣的情況構成了末法。

佛陀為了末法時代跟前面的正法時代的二乘跟初心菩薩開示整個妙修行路,就是一心三觀照一境三諦,來宣示阿難及諸大眾。

這個地方講到菩提心。菩提心,古德解釋有兩種:一個是願菩提心,一個是行菩提心。願菩提心基本上只是停留在信解,所以這種菩提心基本上還沒有調伏心中的攀緣,容易退轉,所以叫未自在;到了行菩提心的時候,這個菩提心有無漏的戒定慧的攝持,他沒有這種攀緣心的障礙,所以他的菩提心是堅固的。

這以下佛陀是針對這些菩提心還沒有自在的人來發明的道理。就是這個人還搞不清楚狀況,這個家找到了不知道該怎麼辦的。

戊二、如來正說 分二:己一、總示因心;己二、別顯修證

這以下正式地宣說圓頓止觀的方法。

己一、總示因心 分二:庚一、正明二義;庚二、決通疑滯

先作一個攏總的指示,因地發心的相貌。這裡有兩段:第一段,正明二義;二,決通疑滯。

庚一、正明二義 分二:辛一、總征;辛二、別釋

正式說明二決定義又分兩段:一,總征;二,別釋。

辛一、總征

汝等決定發菩提心,於佛如來妙三摩提不生疲倦,應當先明發覺初心,二決定義。云何初心二義決定?

這個「汝等」,包括了與會的大眾,也包括了末法時代的初心菩薩。說你決定要發起菩提心,你真實地要上求佛道、下化眾生,來修菩薩道,來成就無上菩提之果,對十方如來所成就的妙三摩提(妙三摩提就是首楞嚴王大定,也就是我們前面說的一心三觀照了一境三諦),你能夠生起這種精進勇猛之心,那麼這個時候你應該要先明白一個道理。明白什麼道理呢?先明白「發覺初心二決定義」,就是當你發起這個「覺」(就是菩提),發起菩提最初的那一念心,你一定要產生兩種決定的理解。

什麼叫作「初心二義決定」?這個「決定義」我講一下。這個「決」就是一種抉擇的意思,智慧的觀察;這個「定」就是一種決定的理解,不能改變了;「義」就是義理。也就是說,你在剛開始修學的時候,要好好地去觀察這兩種的道理而生起堅定的理解,來當作你一個修道的基礎,所謂道前基礎。佛陀在講修行的時候,先作一個總相的說明。道前基礎,好像蓋房子,先把基礎打好,然後再蓋它的一樓二樓,所以先講基礎。

辛二、別釋 分二:壬一、應審觀因地發心;壬二、應審詳煩惱根本

我們看第二段的別釋,各別解釋二決定義。

壬一、應審觀因地發心 分二:癸一、總勸審觀;癸二、正示審觀

在修學圓頓止觀之前,你應該審察觀照你這一念心是真實的還是虛妄的發心,先審察這件事情。分兩科:一,總勸審觀;二,正示審觀。

癸一、總勸審觀

先作一個攏總的勸勉跟好好的觀照。

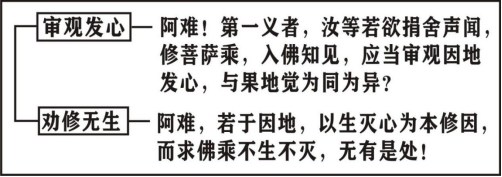

阿難!第一義者,汝等若欲捐捨聲聞,修菩薩乘,入佛知見,應當審觀因地發心,與果地覺為同為異?

佛陀招呼阿難說:第一個決定義就是,你跟一切眾生要真實捨離二乘的修學方法,而發心修學菩薩乘,來圓滿自利利他的功德,最後成就諸佛所證的所謂的圓三諦理,那麼你應該好好審察因地的發心跟整個諸佛果地的覺悟是相同還是不相同。就是你剛開始在因地所發心是真實的還是虛妄的。

再看第二段。

阿難,若於因地,以生滅心為本修因,而求佛乘不生不滅,無有是處!

假設我們因地的發心是追求一種生滅心(這個「生滅心」,我們前面講很多了)。心本來沒有生滅,但是你心中產生一個相以後就生滅了。你心中去追求外相,你追求來生的福報,追求今生的福報,你心中追求一個有為的事相,這個就是一種生滅心了。心本來是沒有生滅,但是跟相結合在一起就變成生滅了。那你把這個當作最初發心的話,最後你追求的是諸佛一種不生不滅的功德,那是不可能的,因果要相應。

有一個西藏上師說,我們整個成佛之道,最初的一念的發動的力量,是從菩提心發射出來的,你最後的成果還是回到這一念的菩提心。你就知道這個菩提心很重要。它身為整個修學的發射點,最後還是回到這個點,它等於是整個修學的根本。

有一個人問一位雕塑大師。他站在這個雕塑大師旁邊,看他做雕塑。本來一個木頭,這個木頭當然沒有相,雕塑大師拿這個刀子,就這樣左砍一刀,右砍一刀,七砍八砍,就把一個馬的頭砍出來,兩個眼睛炯炯有神;再砍幾下,這馬的四條腿也做出來了,可以說整個腳看起來栩栩如生。最後尾巴也出來。這旁邊的人就問他說,哎唷,這本來是一塊木頭,你怎麼就能夠把它做成一匹馬呢?雕塑師說,其實我心中是先有一個相,我心中是先有一個馬的相狀,然後才把這個馬雕出來的。

就是說,我們做什麼事,都是心中有一個願景。你心中設定一個目標以後,你大概所有的修行就都往那個方向會歸了。如果你今天想的是匹馬,最後你不管怎麼做,它一定是一個馬,不可能變成一隻狗,不可能。你今天發願做一個人,你所有的修行全部都往這個方向走。蕅益大師講:發心為菩提,一切法趨菩提;發心為名利,一切法趨向名利。這個地方就是說,剛開始第一個,你為什麼要修圓頓止觀,你的目標在哪裡,它會構成你未來整個修學的方向,所以這個地方是很重要的。你一定要以不生滅心來當作你的發心。

這個地方等於是標出一個總相。這以下看各別的解釋。

癸二、正示審觀 分二:子一、立喻;子二、示法

正式來說明觀察生滅心跟不生滅心的一個方法,應該怎麼判斷什麼是生滅、什麼是不生滅?

子一、立喻

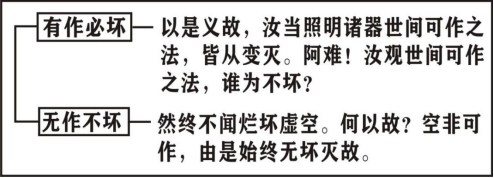

以是義故,汝當照明諸器世間可作之法,皆從變滅。阿難!汝觀世間可作之法,誰為不壞?然終不聞爛壞虛空。何以故?空非可作,由是始終無壞滅故。

這以下佛陀講出一個譬喻,說明什麼是生滅,什麼是不生滅。也是因為這樣的一種因果相應的緣故,如是因如是果的緣故,你應當好好地去觀察明瞭這一切有為的器世間,包括萬事萬物。只要是「可作之法」(可作就是有為的,它有生住異滅,它有生起、有變化、有消失的),只要有生起的,一定會變化,最後消滅。那麼這些有為的可作之法,到底有什麼東西是不滅的呢?講到這個生滅之法。

你看,房子蓋了,幾百年後這個房子消失掉了;一棵樹生起來了,沒有多久這棵樹也消失掉了。這是生滅法。但是,我們終究沒有聽聞說虛空有爛壞的情況。為什麼這樣講呢?因為虛空是不能去創造出來的,它本來就沒有生嘛。它本來就沒有生,自然就沒有所謂的變化,最後也就是不會消失掉。

這一段,蕅益大師講到一個觀念,他這一句話的觀念叫作「汝當照明」 這四個字。蕅祖說,佛法的修學在於內心的覺悟,而這個覺悟一定要你自己去觀照,別人不能取代你。你看佛陀說「汝當照明」,就是說,你應該自己好好去觀察,不是我幫你觀察,是你自己要觀察。你觀察什麼是生滅的。房子是生滅的,樹是生滅的,但是虛空是不生滅的。一種是可造作的,一個是不可造作的。先把這個觀念講出來,而且這個觀念是你自己要去觀察。

子二、示法 分二:丑一、簡妄生滅相合可作喻;子二、依無生滅性合虛空喻

我們看子二,示法。這個地方的譬喻就正式地把它顯示在我們的五陰身心,什麼是生滅,什麼是不生滅,把前面的譬喻顯示在身心世界。這個地方有兩段:一,簡妄生滅相合可作喻;二,依無生滅性合虛空喻。

看第一段,簡妄生滅相合可作喻,就是揀別這個虛妄的生滅,來合前面的可作之法的譬喻。這當中有兩段:第一個,指妄總標;第二個,約義別釋。

寅一、指妄總標

先指示妄相來作一個總標,什麼是我們身心世界的妄相。

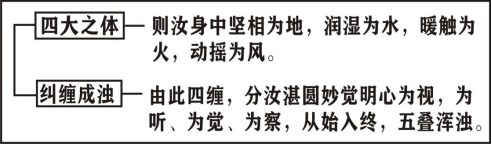

則汝身中堅相為地,潤濕為水,暖觸為火,動搖為風。由此四纏,分汝湛圓妙覺明心為視,為聽、為覺、為察,從始入終,五疊渾濁。

其實這個地方跟前面有關係,就是觀相元妄。只要你心中有一個相狀,追求一個我相,追求一個人相,這個都是一種生滅的。比方說我們現前的色身:這種堅固之相是地大,包括肌肉筋骨;這種潤濕之相是水大,包括我們的津液精血;暖觸之相是火大,包括我們的燥熱溫度;動搖之相為風大,包括我們氣息的運轉,這個四大的相狀。由此四大相互的纏繞、相互的作用而產生一個色身。

就是,你的內心世界是清淨本然,怎麼就有色身呢?就是你一念妄動以後有四大,四大相互的作用就變成一個色身,有了色身以後就「分汝湛圓妙覺明心」,就產生了區隔。就是,四大跟我們這個不生不滅的本性相結合,就產生了六根的作用,就分成所謂的在眼叫作視,在耳叫聽,在身叫作覺,在意根叫察。那麼從最初的流轉到最後的成佛,就構成一種五重的渾濁之相。

這一段也就是說,我們一念心性,因為一念的妄動而產生了第八識的相分,就是四大之相;由這個相分的牽動又產生了第八識的見分,而構成一個所謂的生滅與不生滅和合的阿賴耶識。因為我們追求相狀,就構成一個生滅的開始——阿賴耶識。

寅二、約義別釋 分二:卯一、通示濁義;卯二、別解濁名

約著義理來各別解釋。這當中分兩段:一,通示濁義;二,別解濁名。

卯一、通示濁義

先攏總地解釋這個污濁之義。前面講的五疊渾濁,我們身心世界有五重的渾濁相狀,先解釋什麼叫作污濁。看經文。

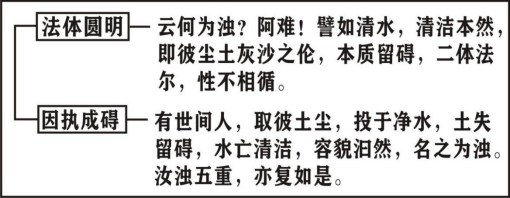

云何為濁?阿難!譬如清水,清潔本然,即彼塵土灰沙之倫,本質留礙,二體法爾,性不相循。

「云何為濁?」那什麼叫作污濁呢?佛陀說,阿難!比方說有一盆清澈的水,這個水的本質是清潔而沒有污垢的(這個「本然」是本來就清潔的)。蕅益大師解釋說,這個清潔的水比喻的是佛陀的法性的五陰身心。「即彼塵土灰沙之倫,本質留礙。」就在這個清潔的水的旁邊有一個大地,這個大地上有很多的泥土灰塵細沙之類。這個是比喻九法界的虛妄的五陰身心。塵土灰沙這一類的東西,本質是障礙的。也就是說,清水跟沙土這兩種本質是不互相隨順的,因為一個是無障礙的,一個是障礙的。一個是清淨的水,一個是有障礙的沙土。先講出這兩種差別。

這以下就看看這兩個之間的相互作用。

有世間人,取彼土塵,投於淨水,土失留礙,水亡清潔,容貌汩然,名之為濁。汝濁五重,亦復如是。

有一個人把地上的泥土跟灰塵拿起來,投到清淨的水中,這個時候泥土跟水就混為一體了。它產生什麼樣作用呢?塵土失去了它的障礙的體性,因為塵土跟水在一起,它也可以多少能夠流動;清澈的水也失去了它清澈的本質,因為它的容貌開始變成昏暗,變成遲鈍。這個就是污濁的含義。而我們身心世界五重的污濁,亦復如是。

其實這一點在整個修行當中是很重要的。當我們在了解我們身心的污濁的時候,從佛陀這一段經文來看,所謂的污濁是後來才有的,我們本來是一個乾淨的水。這個很重要。什麼叫污濁呢?就是說,我們本來是一個乾淨的水,後來丟了泥土下去,兩個攪拌了,水跟泥土混合以後變成污濁。本來是一盆乾淨的水,後來丟泥土下去。蕅益大師解釋說,其實這個意思就是,清淨的水也就在污水當中。我們的五陰身心的確很污濁,但是,離開了五陰身心,你絕對找不到那種真實的心性,因為五陰身心現在跟你的清淨本性兩個混在一起了,我中有你,你中有我。清淨的水當中有泥土,泥土屑當中也有污泥。這句話什麼意思啊?我們起了一個貪慾的煩惱,或者瞋恚的煩惱,這個煩惱當中其實有清淨的本性在裡面,但清淨的本性也有煩惱在裡面。

所以,其實佛陀在講一個觀念。什麼觀念呢?從本經的角度,它不強調斷煩惱,斷煩惱就完了。你看小乘講斷煩惱,大乘佛法非常反對講斷煩惱。你看小乘佛法,動不動就把第六意識給滅掉。你第六意識會起煩惱,就是你會打妄想,我就從現在開始什麼都不想!其實不是這樣子。因為你那個污濁的水裡面有清淨的水,所以這個很容易錯損菩提。

大乘佛法是講轉煩惱。諸位要知道,這個「轉」跟「斷」是不一樣的。煩惱起來你要轉它,轉念念佛或者迴光返照「你從什麼地方來」,把煩惱的勢力轉到去拜佛,轉到對諸佛菩薩的皈依,對眾生的悲願,這個是個「轉」字。這個地方,大家要掌握這個思想。所以為什麼我們這個地方講「不迷不取不動」的第一個——不迷?先迴光返照,然後再轉,把這個煩惱的勢力轉到三寶的勢力去。

佛陀解釋這個污濁的意思。蕅益大師說,這一段經文的重點在於:清淨的水全部都在污水之中。你把污濁的水滅掉了,清淨的水也沒有了。

我們現在身心世界啊!你看佛陀前面在講理想化的佛性的時候,說我們這一念是「何期自性,本自清淨」;但講到現實面、講到人性的時候,佛陀說我們這念心是真妄和合。真中有妄,妄中有真。那我們要怎麼去「轉」,這以下的方法很重要了,怎麼去轉煩惱成菩提。

我們今天講到這個地方,講到一念的迴光返照,就路還家。