佛弟子文庫

佛弟子文庫(第一講)

我們從今天開始正式解釋《楞嚴經》的經文。

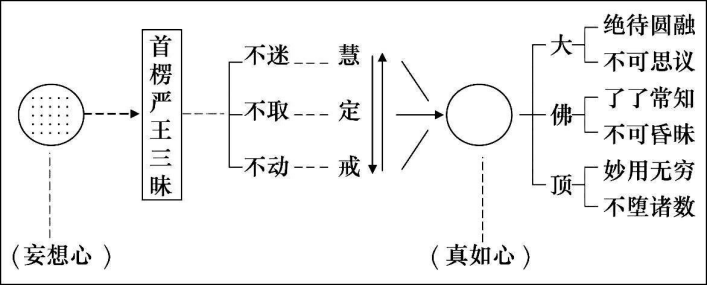

《楞嚴經》的修學重點,就是引導我們修學首楞嚴王三昧。這個首楞嚴王三昧,到底它的修學過程有什麼特別的地方,我們作一個簡單的說明。

天台智者大師把整個修學分成兩個部分:第一個叫作緣修,第二個是真修。我們剛開始修學的時候,是仰仗外在的一個清淨的因緣來修學,這個叫作緣修。比如說我們今天拜佛,我們心中要攀緣佛像;我們念佛,我們心中必需有一個佛號。假借三寶的因緣,來產生一種正念的力量,這種力量是從外面而來的。當這個外在的清淨因緣消失的時候,我們的正念也消失掉了。所以緣修的特色,是依法門來攝心——能念的心跟所念的法,是以法門為主導,以法來主導我們的正念。智者大師稱這個叫作緣修。

第二種叫作真修。這個真修,就是你剛開始修學的時候,就要找到你內心的一個真實的本性,找到你真實的心,依止那個真實的心發動出來,來修一切法門。真修的特色是以心來主導萬法,你這個心是根本,我們講一心而產生萬行。當然這個關鍵點就是你要找到你真實的心性,這個叫真修。

首楞嚴王三昧就是一個真修,它引導我們首先把心帶回家,找到我們真實的心,從我們的真實心裡面,來發動我們的自利利他的功德,所謂的「銷我億劫顛倒想」,乃至於廣度一切眾生,依止這一念清淨的心發動出來,來完成我們自利利他的功德。這個就是真修。

所以首楞嚴王三昧跟一般的三昧不同。一般的三昧它只是從表面上來對治煩惱:多貪眾生不淨觀——你貪慾很重,用不淨觀來對治;多瞋眾生慈悲觀——用慈悲觀來對治瞋心。但是我們一直沒有找到這個煩惱的根源在哪裡,我們沒辦法找到。我們只能夠在煩惱的表面上來對治它,來折損它的勢力。但是它的根源還在。所以我們經常覺得:好像今天對治了煩惱,明天又生起,春風吹又生。這個主要原因就是,我們一直沒有找到煩惱的根源。《楞嚴經》的特色,就是找到整個煩惱的根源,然後從根本上把它拔除。所以古人說是開悟的《楞嚴》,成佛的《法華》。《楞嚴經》就是使令我們真的是明心見性,開悟了,找到我們清淨的本性,從那個地方發動我們所有的行門。這個是它的特色。

這樣的修學有什麼好處呢?

「首楞嚴王三昧」翻成中文就叫作「一切事究竟堅固」,它能夠使令這個功德「究竟」,也就是說,同樣的拜佛、念佛,你從內心的真實心發動以後,你的功德更加圓滿,而不是片斷的。第二個,「堅固」你所修的功德不可破壞——不為內在的煩惱所破壞,不為外在的魔境所破壞。所以首楞嚴王三昧它所表現出來的,你同樣還是去拜佛,你同樣還是去念佛,但是你安住在首楞嚴王三昧的時候,會讓你所有功課的功德都變成非常的圓滿,而且變得非常的堅固。

這個就是首楞嚴王三昧的特色。這樣的一個殊勝的法門當然值得我們學習。

將釋此經,大科分四。

壹、經題解釋。

貳、經文綱要。

叁、隨文釋義。

肆、結示勸修。

我們看《講義》第一頁,將釋此經,大科分四。我們把這部經分成四個部分來解釋。

首先我們「解釋經題」。一般來說經題都是詮釋一部經的整個宗旨整個要義的。

第二個「經文綱要」。這部經的整個綱要,蕅益大師將它分為六大科,對此,我們會作一個簡要的說明。

第三個「隨文釋義」。第三科就正式地隨順經文,來解釋其中的義理。

最後「結示勸修」。我們把這個首楞嚴王三昧的法門作一個總結。

壹、解釋經題 分二:甲一、總說。甲二、別明

先看第一科「解釋經題」。

經題總共有十九個字,分成兩個部分,第一個是總說,第二個是別明。

甲一、總說

先看「總說」。

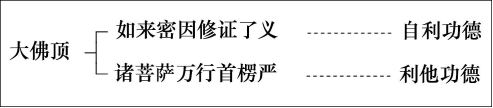

這個經題是「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經」。對這個經題,古德的解釋分成「體」跟「用」的關係——內在的理體跟表現在外面的作用。這個「體」是什麽呢?就是大佛頂性。大佛頂就是我們要找到的我們的真如本性。依止這個大佛頂當作根本,發動出一個自利利他的功德,就是「如來密因修證了義」,乃至「諸菩薩萬行首楞嚴」。所以它的一個最重要的根本,就是你要找到大佛頂。所謂的「找」,就是你的內心要跟它相應。「大佛頂」,古德說是「眾生本具、諸佛所證」。我們是本來具足的,但是我們沒有開顯出來,佛陀把它開顯出來了。

「大佛頂」,我們把它解釋一下——因為我們要跟大佛頂相應,一定要知道大佛頂是一個什麼樣的相貌。

首先我們看這個「佛」,這個「佛」是最重要的。「佛」,簡單地說,是一個覺悟的意思。蕅益大師解釋說是「了了常知,不可昏昧」。修學首楞嚴王三昧的根本,就是你經常要保持覺照。古人說:心常覺照,不隨妄轉。其實妄想並不可怕,可怕的是你根本不能產生覺照,你就隨順它而走。其實妄想本來是不真實的,那麼它為什麼能夠產生那麼大的作用呢?因為我們自己迷惑顛倒了。迷惑了以後,我們就跟著它走,認賊作父。所以這個地方最重要的觀念就是不隨妄轉。《楞嚴經》,它不對治妄想,它認為對治妄想產生一種對立,不好。你只要保持清楚的覺照,觀察你的本性是清淨的,「何期自性,本自清淨」,根本就沒有妄想。所以《楞嚴經》的觀念是:沒有妄想。

我們在治療疾病的時候有兩種觀念,一種說:「誒!我有病,我去治療。」 第二個觀念是說:我根本沒有病。根本沒有病的思想,就是《楞嚴經》的思想,就是妄想本來就沒有的。在本經當中,佛陀會用很多很多的方式,用七個處所、有七番的說明,來說明妄想本來就沒有,是我們自己捏造出來的。所以這個覺悟,就是覺悟到妄想是本空的。這個地方很重要,這是第一個,「佛」,覺悟。

第二個,「大」。這個大是「絕待圓融,不可思議」。當我們安住在真如本性的時候,整個心量是廣大的。為什麼廣大呢?因為它離諸對待,不可思議。 這個「對待」法,它就是一個生滅法,有生有滅。所以《楞嚴經》它不對治煩惱,因為對治煩惱就落入生滅法。

不生滅的意思是什麼?在本經當中佛陀曾經講了一個譬喻。佛陀問波斯匿王:生命是變化的嗎?波斯匿王說:對啊,真的是變化的。您看我以前小時候很年輕,長大以後慢慢地很莊嚴,現在變得很老。波斯匿王說,我們的生命不斷地遷流變化。佛陀說:你知道這個生命的變化當中,有一個東西沒有變化嗎?波斯匿王說:我沒有發覺,我發覺都在變化。

佛陀問波斯匿王:那你最早看到恆河是什麼時候?波斯匿王說:我三歲的時候,母親帶我去謁耆婆天,經過恆河,所以我三歲的時候第一次看到恆河。後來,到了二十歲的時候又看了幾次,我現在六十二歲又看到恆河。

佛陀說:你看到恆河中有什麼變化?他說:我小時候眼睛很好,恆河的水很乾淨,能見的眼根很清楚,所見的河也很清楚。慢慢地我眼根衰敗了,看東西模糊了,恆河也比較污濁了。所以他覺得有變化。

佛陀說:你眼睛看到恆河的時候,你眼睛變得模糊,但是那個見性有沒有改變?你能夠看到的那個清淨的明瞭性有沒有改變?你眼睛有障礙,看到的是模糊的恆河,那個是一個因緣,那隨順因緣而變化。但是你眼睛裡面的那個見精(《楞嚴經》講見精就是見性),那個見性有沒有變化呢?他說那個沒有變化。那個就是我們的大佛頂性。

只要一個東西會變化,就是一個對立法。你看善惡,善跟惡永遠是對立的,那這個不能講大。我們安住在大佛頂性的時候,是離開整個對立的因緣,安住在清淨的本性,那個就是大。因為它離諸對待,它沒有生滅相。這是在覺悟的基礎之下,發展出一個廣大超越時空的相貌,叫作大。

「頂」,是指它所產生的妙用。這個廣大的覺悟到底有什麼作用?就是「妙用無窮,不墮諸數」。這個地方的重點,就是在這個「不墮諸數」。它沒有一定的形狀,「數」,就是它沒有一定的相貌。所以,《楞嚴經》它依真如本性所發揮出來的整個作用,是沒有一定相貌的,就好像那個「頂」——佛陀的頭頂。佛陀三十二相有一個叫無見頂相,無見頂相是沒有一個人看得到的,每一個人看到的都不同。有些人看到是一個黑色的相貌,有些人看到它是一個白色的光明,有些人善根強看到金黃色的光明。

所以這個無見頂相,就是它沒有一定的相狀,就表示修學《楞嚴經》的人,他在修學善法是不決定的,他依止清淨心,則順逆皆方便。以真如本性所修的作用,是無窮無盡的,沒有一定的法門,這個叫作大佛頂。依止廣大的覺悟,而產生無窮的妙用,這就是大佛頂的本意。

大佛頂性在本經當中,強調眾生本具,這個很重要。我們今天要知道一個觀念,這個真如本性或者講大佛頂性,不是說你去修習以後才產生的,不是這個意思,而是你本來就有的,你只是把它恢復出來而已,你是恢復它本來的面目。

蕅益大師講過一個譬喻。他說:有一個轉輪聖王,他有七寶千子,那是一個廣大富貴的境界但是他夢為蟻子——他做夢的時候,夢到自己是一隻小螞蟻,在階梯當中去找一些瑣碎的東西吃,看到人就害怕,看到比它大的螞蟻也很害怕。轉輪聖王雖然夢為蟻子,但是王體依然——轉輪聖王的身體,還是沒有消失掉,還是好好地在那邊睡覺。只要他醒過來,就能夠恢復他轉輪聖王的功德。現在之所以表現不出來,是因為他在做夢,問題在這個地方。

所以,我們今天不是說去找到一個新的轉輪聖王,而是想辦法讓這個夢覺醒。佛法的根本就是覺悟啊!所有的功德是從覺悟生起的。因為我們最大的障礙就是迷惑顛倒,所以我們很多心靈的力量發揮不出來。比如說,你看「大佛頂」,這個就是我們內心的功德,這個就是在整個《楞嚴經》當中,我們所要找到的、我們真實的本性——「大佛頂性」。

當我們找到以後依止這個大佛頂性,來產生如來密因修證了義。一切的佛陀,都是依止這樣的一個「密因」。這個密因就是說,這個大佛頂是無形無相不可了知的。當你找到的時候,你心中能夠產生這樣的觀照,也可以產生這樣真實的受用,但是你沒辦法形容它的存在。古德說:「覓即知君不可見,不離當處常湛然。」你要去找它,找不到。但是它隨時可以表現它的作用出來,所以叫作「密」。我們就依止這樣的一個殊勝的密因,來修習我空、法空的智慧,而成就究竟的解脫。這是成就自利的功德。

我們也依止這個大佛頂性,來修學菩薩的六度萬行,使令我們的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧的功德,變得更加的圓滿、更加的堅固不可破壞,這是成就利他的功德。

所以整個自利利他的功德,就是你要先找到你的本來面目。這是《楞嚴經》最最重要的——找到我們生命的根本,就是「你從什麼地方來?」。在無量的流轉當中,到底我們生命最初的根源是什麼?我們是從哪一個地方發動出來?《楞嚴經》講了三卷半,來探討這個問題,談到我們生命的本來面目,就是大佛頂性。

甲二、別明

我們再看第二段的「別明」。

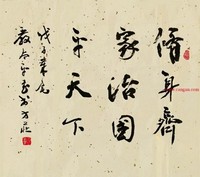

當我們找到大佛頂性以後,要怎麼修呢?其實,說穿了就是一個真妄的問題。《楞嚴經》認為,一切的東西都是心的問題。他為什麼會造惡業?因為他心有障礙,跟他的嘴巴沒有關係,跟他的身體沒有關係。你說:「誒!我這個人的手喜歡去造惡業,把手給剁掉。」沒有用!問題不在手。所以祖師常說:拜佛是誰?念佛是誰?你的嘴巴不能念佛、你的身體也不能拜佛,是那一念心在拜佛、那一念心在念佛。所以我們今天要知道,一切的問題都在那一念心:一切的罪業的根本在妄想心,一切功德的根本是真如的心。所以當我們的心調整好以後,這一切的修學就上路了。所以《楞嚴經》的觀念,就是返妄歸真——怎樣把現在這個妄想的心轉成真如的心,這當中的關鍵在修學首楞嚴王三昧。

我們過去聽《楞嚴經》時,海公長老曾說,倓虛老和尚講到,修首楞嚴王三昧有「六字真言」,我在這個地方提出來給大家做參考——倓虛老和尚說整個《楞嚴經》的修學,就是修學不迷、不取、不動。

「不迷」是智慧,你要經常保持覺照。觀察妄想是緣起性空的,它不是我們想像的那麼真實,它是由外境的牽動產生感受,由感受產生想法。假設外境消失了,這個受也消失了,想法也消失了。所以它離開了外境,沒有真實的體性。所以說,這個地方的不迷是智慧。

第二個「不取」。對於妄想,當你知道它是緣起性空的時候,你對它絕對不要取著,你知道它存在,但是知道它緣生緣滅就好,不要取著。

第三個「不動」,你的身口二業不要亂動。

這裡包括了整個大乘的戒定慧。

「不迷、不取、不動」的修學有兩條線:

第一個:如果是利根人,智慧觀照力特別強,修學先從「不迷」下手:首先你發現煩惱,觀察它的不真實,它是由外境的刺激才產生的。你不迷,然後不要取著,最後你的身體不要亂動。所以利根人是先從智慧觀照,而產生安定的力量,最後收攝我們的身口二業。

另一種人根機比較鈍,屬於中下根的人,智慧力薄弱。沒關係,我先求不動:我發覺了煩惱,它要來引導我去做錯事,我沒辦法把它照破,沒辦法照見煩惱是畢竟空。沒關係!我先保持不要亂動,慢慢地不要取著,最終不要迷惑,也可以。

總而言之,這個「不迷、不取、不動」,你是先從不動下手,或者先從不迷下手,都可以。你都可以慢慢地把妄想的勢力減少,把真實的心開展出來。當然最重要的是:你要知道你的本性是清淨的。你在修學首楞嚴王三昧時,你根本的依止處還是大佛頂性——就是你的清淨本性。

蕅益大師說,大佛頂這個「頂」字,經典上說「世尊頂放百寶無畏光明,光中出生千葉寶蓮,有佛化身,結跏趺坐,宣說神咒。」佛陀宣說楞嚴咒的時候,他自己放大光明,再從光明當中——每一個光明出現一個千葉寶蓮,寶蓮當中又出現一個化佛,由這個化佛來宣說〈楞嚴咒〉。蕅益大師說,佛陀自己宣說楞嚴咒不就簡單了,為什麼要多此一舉,要變現出一個佛出來,由這個佛來宣說楞嚴咒呢?這當中有深義。蕅益大師說,佛有兩種:一種是有為所成之佛,一種是無為所成之佛。有為法的佛是修習而成的。我們講佛陀的功德莊嚴,這只有佛陀才有。你看佛陀能夠八相成道,這個我們做不到的。所以經過修習所成的佛,是功德上的佛,唯獨佛陀才有,不共於眾生。另外一種是無為的本來佛,他是「天然妙覺,非屬修成」,是每一個人都有的。佛陀在宣說楞嚴咒的時候,為什麼要創造一個無為的佛來宣說呢?就表示說,這個真如的本性是每一個人都具足的。如果佛陀自己宣說,那這個是您才有,我們沒有。因為您是修來的,是經過三大阿僧祇劫的修學才有的。所以佛陀為什麼要創造一個無為的佛來宣說楞嚴咒?就表示這個楞嚴咒的功德,整個《楞嚴經》的首楞嚴王 三昧的功德,我們每一個人都具足。

所以,只要我們肯努力,我們都可以找到我們的清淨本性,然後從那個地方出發,來完成我們的修證了義,來完成我們的諸菩薩萬行,使令我們的功德更加圓滿,使令我們的功德更加堅固。是這一層意思。當然它的過程就是不迷、不取、不動。這六個字必須要講十卷的經文,你就很清楚這六個字的意思怎麼操作了。

貳、經文綱要 分二:甲一、經文大意。甲二、修學宗趣

甲一、經文大意

好,我們看第二段的「經文綱要」。

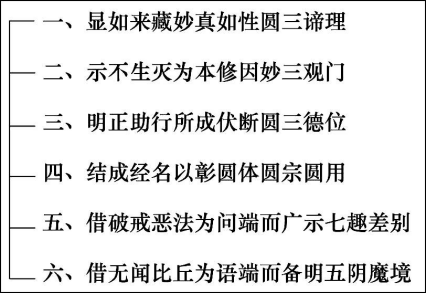

我們先看第一段「經文大意」。蕅益大師把《楞嚴經》分成六大段:

第一段是顯如來藏妙真如性圓三諦理。

這一段叫作「分別真妄」,分別真心跟妄心的差別。如來藏妙真如性,就是我們前面說的大佛頂性,也就是我們說的本來面目,那個不生不滅的清淨本性。這個地方佛陀花了三卷半,來發明它三種的道理。

第一個是真諦理。真諦理是說明本性的不變的體性。第二個是它的俗諦理,叫隨緣的作用。第三個是中道的第一義諦,就是它不變跟隨緣之間的一個平衡。

經文剛開始是阿難尊者去托缽,托缽的時候遇到了摩登伽女。摩登伽女跟阿難尊者過去生有五百世夫妻的因緣,所以她看到阿難尊者非常歡喜,就想要嫁給阿難尊者,並把這層意思跟她母親說了。她母親說:這不可以的,阿難尊者是一個出家眾,你怎麼能嫁給他呢?摩登伽女說:我不嫁給他,我生命就活不下去了。她母親是一個修學外道禪定很有成就的婆羅門,因為女兒這樣的一種心願,不得已就為她的女兒持咒。持什麽咒呢?持大梵天的娑毗迦羅咒,這是一個很有力量的咒。她把這個咒持在一條毛巾上,讓摩登伽女把毛巾蓋在缽上,拿去給阿難尊者。阿難尊者把那個布一打開的時候,就中咒了,被這個邪咒所迷。這時,摩登伽女就誘惑阿難尊者,阿難尊者便整個迷惑顛倒了,整個落入顛倒的心中。關鍵時刻,佛陀知道了。佛陀在三昧當中,知道阿難尊者遇到了災難,就叫文殊菩薩將咒往護——持著楞嚴咒趕快去救阿難尊者。文殊菩薩到了現前的地方,誦持楞嚴咒。一持下去,就把大梵天的咒給破壞了,破壞以後阿難尊者就醒過來。文殊菩薩於是把這兩個人全部帶回去,帶到佛陀面前。

我們看經文,阿難尊者哭得非常傷心。那個時候阿難尊者已經出家十二年,恨自己一向多聞,沒有好好在心地上用功。佛陀說:你不是沒有用功,你是很用功,但是你用錯了心,你用妄想心在修行。所以你看你的功力,為什麼一下子就被破壞了、那麼經不起考驗呢?佛陀說:你當初為什麼跟我出家?阿難尊者說:我是看到您長得很莊嚴,三十二相、八十種好,我就跟您出家了。佛陀說:那你這個心是依止生滅心、緣生滅的境產生一個生滅的修學。佛陀說:你這個體性是生滅的,你依止虛妄的生滅心修學,你怎麼能夠成就一個不生滅的果呢?佛陀說:你今天用沙去煮飯,有沒有可能煮成飯?不可能。因為你根本就是沙嘛,沙非飯本嘛。所以這個時候,就帶動了整個七處破妄、十番辨見,就是什麼是真,什麼是妄。問阿難尊者,你現在修了十二年,結果一個大梵天咒就把你破壞了,你應該要好好地找到你的本心,重新開始。這裡把我們這一念心——什麽是真心、什麽是妄心,講了三卷半的篇幅,這叫「分別真妄」,先找到我們的本來面目。

第二段,示不生滅心為本修因妙三觀門。

當我們找到了家以後怎麼做?你看阿難尊者聽了三卷半以後的發願文:

妙湛總持不動尊,

首楞嚴王世稀有。

銷我億劫顛倒想,

不歷僧祇獲法身。

這個偈頌是他聽了三卷半,真正開悟,明心見性以後,讚歎這個法門殊勝的話。這個時候,阿難尊者又跪在佛前,說:我現在找到我的本性了,我找到我的家了。那我應該怎麼回家呢?我現在是遠遠看到了家在那個地方,我要怎麼回去呢?這個時候佛陀說明了二十五圓通:你回家有二十五個方法,當然主要不離開六根,主要是六根門頭。佛陀說:你以前從這一念心出去向外攀緣的時候,你是通過六個門——六根門頭。你現在回家也是從六根門頭,就路還家。當然這個地方空假中三觀的修學,主要有兩個重點:一個是耳根圓通,一個是念佛圓通。到時候我們會加以說明。在經文當中,講得最詳細的是這兩個。

這一段就是講返妄歸真,把心帶回家的方法。

第三段,明正助行所成伏斷圓三德位。

當我們回家的時候,有正行,有助行。過程中有五十五個階位。每一個階位,都是在轉識成智,叫圓三德位。三德位,指法身德、般若德、解脫德。那爲什麽叫「圓」呢?就表示這個三德是轉變而成——轉煩惱障成般若德,轉業障成解脫德,轉報障為法身德。所以它是一個轉變。

我們要知道一個觀念,「轉變」就是說:我現在心打很多妄想,但是妄想你不能把它斷滅。二乘人就是對妄想用極端的手段,把它給斷滅,結果連菩提也沒有了。比方說這隻馬是一個狂妄的馬,但是你把它殺死了,你這隻馬也沒有了。這隻馬把它調伏了以後,它會變成一隻優良的馬。對心地法門,大乘佛法用一個「轉」字,轉妄想而成真如。就像你這個波浪一樣,波浪波濤洶湧,但是你把波浪拿走了,你也找不到平靜的水。什麼叫水?波浪停下來就是水。這是不二法門。起煩惱的是你這一念心在起煩惱,有一天你變成菩薩的時候,還是你這一念心,沒有離開你這一念心,只是說它轉變了。它以前是波濤洶湧,現在變成平靜了,它的本質都是水。整個過程都是轉妄成真。當然它有它的淺深的次第。在這一段經文當中,把它的淺深次第分成五十五個階段來加以判定。

第四段,結成經名以彰圓體圓宗圓用。

這個地方,佛陀親自講出本經的經題,來開顯本經修學的體、宗、用。當然它的體我們前面講過了,是以大佛頂這種真如本性為根本,當作我們一個依止的體。這個宗就是整個自利的因果,就是我們講如來密因修證了義。它的用,就是諸菩薩萬行首楞嚴,這是講利他的作用。這是講到經題。

第二、三、四段等於是說明它的返妄歸真的方法,跟它的修學次第;第五跟第六段主要是破邪顯正。

當我們知道什麼是妄想,當我們知道什麼是真心以後,我們開始依止真心來破除妄想。但是妄想也不是一天造成的,羅馬也不是一天造成的,它是無始劫熏習所成,所以你要對治它的時候,它一定會反彈出來。所以真妄交攻的時候,會產生很多邪惡的力量出來,妄想會用不同的方式來誘惑你,讓你產生錯誤的思想,讓你產生錯誤的行為。你應該怎麼辦?你要作正確的判斷。所以它這個地方講到:

第五段,借破戒惡法為問端而廣示七趣差別。

阿難尊者說:佛陀您講到我們的本性是清淨本然的,這個我完全理解,我們的本來面目是這樣子。但是佛陀您也說了,這個世界上有地獄、餓鬼、畜生,有很多的地獄。我們本性是清淨的,那怎麼會有地獄呢?這個地獄是有固定的地方,還是沒有固定的地方?是我們的心變現出來的呢?這裡講到了六道輪迴的問題。

「借破戒惡法為問端」是說,阿難尊者提出一個情況:你看寶蓮香比丘尼,她受了菩薩戒以後犯了淫戒,而且她還說這個淫戒是沒有過失的,因為它非殺非偷,也不去偷人家,也不去殺人家有何過失?破戒以後又破見,結果現身墮入地獄。還有,琉璃大王滅釋迦族,也是現身墮入地獄。那麼到底地獄在哪裡?既然我們本性是清淨的,怎麼會有地獄呢?

這一段講到業力的問題,提醒我們要好好地持戒。這是怕我們在觀照清淨本性的時候產生執理廢事——執著空性的道理而忽略了因緣的業果。所以講到七趣的差別。

第六段,借無聞比丘為語端而備明五陰魔境。

「無聞比丘」是說,有一個比丘成就了四禪。他死了以後,生到四禪天,結果天報享盡的時候五衰相現,他又面臨了死亡。這個時候他內心非常地瞋恨,他以為他得了阿羅漢果,他以四禪當作四果,因為他沒有聽聞教理,結果他就謗無阿羅漢,謗沒有佛陀,說世間上原來沒有阿羅漢——你看我成就了四果阿羅漢,結果還是流浪生死。因為謗佛、謗法的關係,他在禪定消失的時候,就直接墮入阿鼻地獄了。這裡說明了正見的重要。前面是破除執理廢事,這一段是破除執事昧理——在修學過程當中失去了正見的觀照。

破戒跟破見,這兩個是我們在返妄歸真的過程當中很容易產生的兩種過失。這兩段講得很詳細,講到破戒、講到破見。大概一個修行人,有什麼奇奇怪怪的修學,《楞嚴經》裡面都有。古人說,《楞嚴經》是照妖鏡,一點沒有錯。佛陀在那個時候就已經預知末法時代很多奇奇怪怪的修學。破戒跟破見就是在修首楞嚴王三昧當中所要避免的兩種過失。

總而言之,《楞嚴經》的三昧包括戒定慧。蕅益大師說:沒有出世的妙戒,決無出世的定慧;若無出世的智慧,並失中道的妙戒。所以大乘的戒定慧,是互相攝受的。

我們講開悟的《楞嚴》、成佛的《法華》,《楞嚴經》是開悟,《法華經》是成佛。《楞嚴經》在找本性的時候,它偏重在體性上、偏重在空性。雖然我們講真如是不變性跟隨緣性,但是《楞嚴經》,你看它整個把心帶回家,它偏重在那個清淨的本體、它偏重在那個從假入空這一部分,讓我們找到我們的本性——所謂的明心見性,所謂的開悟。對於廣修六度,在本經當中講得很少很少,《楞嚴經》主要是把心帶回家。

《法華經》是讓你從家裡面再出來,再從空出假,廣修方便,所以《法華經》講到無量的方便,乃至於一舉手、一投足皆已成佛道,只要你安住在真實的心,什麼都是成佛的因緣。所以到了《法華經》,是以心力來引導法門,法門本身不是重要的。剛開始,佛陀在法門當中作了很重要的定義:說修五戒可以成就人道,修十善可以生天,修四諦成就阿羅漢,修六波羅蜜成就菩薩道。到法華會上說:那都是方便說,其實是以心為本。你發菩提心,一切都是成佛的資糧,沒有這種五乘的差別。所以智者大師判教說:在方便的教法——所謂的權教當中,是用法門來攝心的。佛陀看這個人還不能了解本性,先用法門來攝持你,等到真實法開權顯實以後,那是以心來攝法。你是發什麼心、你修什麼法門,都跟你的心相應,那是以心作根本。

《楞嚴經》談到的心,是本體的心,它強調把心帶回家。《法華經》的心是從家裡面出來,發菩提心,廣修六度的心。一個是攝用歸體,一個是依體起用。所以我們應該在修學次第上,先了解《楞嚴經》,先攝用歸體;再依《法華經》依體起用。差別在這裡。