佛弟子文庫

佛弟子文庫(第四十六講)

請大家打開講義第 102 頁,辛二,雙破覺非明與不明。這一段等於是佛陀回答富樓那尊者的第一個問題。第一個問題是什麼呢?就是「清淨本然,云何忽生山河大地」?

在二乘人的思想當中,「清淨本然」是一個真實的體性,山河大地是一個生滅的有為諸相。從這個問題我們可以知道,二乘人的想法是認為,清淨的東西不能有相狀,相狀不會有清淨;認為真妄是互相對立的,真不能容妄,妄也不能容真。

佛陀對這個問題的回答,只有四個字。說清淨本然怎麼能夠忽生山河大地呢?一言以蔽之,就是「迷真起妄」。不過就是一念迷情的妄動,而產生很多的虛妄相出來。所以,我們修行當中,無量的法門其實在對治的就是我們心中的一念迷情,真正的關鍵在這個地方。佛陀必須把這個迷真起妄的觀念詳細說明。這一科就是說明我們真覺的佛性是「非明」,而且是「非不明」,講這個觀念。

看第一段。

佛言:汝稱覺明,為復性明,稱名為覺?為覺不明,稱為明覺?

佛陀先按定我們的本性叫作「覺明」,覺性中有光明,光明中有覺性,是覺明不二的。在這個覺明不二當中,佛陀提出兩個問題來問富樓那尊者:第一個,「為復性明,稱名為覺?」他說,在你看來,這個真覺的佛性,是不是本來就具足般若的光明智慧,才稱名為「覺」呢?就是說這個覺,身為一個覺性,它本來就具足光明的智慧,才「稱名為覺」?這是第一個;第二個,「為覺不明,稱為明覺?」還是說,我們真覺的佛性是本來沒有智慧光明,必須假借外來的修學,才能夠產生智慧的光明?這樣子的智慧光明去照了這個覺性,這個覺性才能夠稱為覺性?

也就是說,身為一個覺性,到底它本來就具足光明,還是這個覺性本來沒有光明,必須假借外面光明的照射才有光明?提出這兩個問題,請富樓那尊者來加以回答。

我們看富樓那尊者怎麼回答。

富樓那言:若此不明名為覺者,則無所明。

我們先把經文消釋一下。說這個真覺的體性,基本上是不具足般若光明的,它只是一個覺性。也就是說,它本身是沒有具足光明智慧的,它只是一個覺性。「則無所明」,它沒有具足光明智慧。

從這段的回答我們可以知道,富樓那尊者心中所想的是,在真覺的覺性當中,必須另外有一種光明的智慧來照了覺性,覺性才能夠產生光明。也就是說,覺性本身是沒有光明的,必須假借外來的光明來照射。這個是富樓那尊者的回答。

佛陀對這個回答就加以否定。

佛言:若無所明,則無明覺,有所非覺,無所非明,無明又非覺湛明性。

說「若無所明,則無明覺」。正如你所說的,假若真覺之性是不具足光明的,那麼就成為無明所相應的覺性了。覺性沒有光明,那這個覺性就是無明的覺性。「有所非覺」,如果在覺性之中一定要有一個有所明的智慧來加上去,這個覺性就不是真實的覺性。「無所非明」,如果覺性本身必定不具足光明智慧,那麼這個覺性就不能稱為覺明,而成為一種無明,這個覺性就變成一個不覺,變成一種無明;而沒有光明智慧的這個無明,絕對不是我們真覺佛性這種湛然光明的體性。佛陀的回答,等於是否定了富樓那尊者的觀念。

這個地方我們講一下。我們在修學過程當中,當然有所謂的對治,有所謂的安住。其實從對治的角度,大乘佛法的差別不大,基本上就是空假中三觀;但是安住的問題卻是非常的不同。

比方說唯識學。唯識學講到生命的根源,生命是從哪裡來呢?你從什麼地方來?它一直追究,到最後找到阿賴耶識,一個真妄和合的阿賴耶識。也就是說,阿賴耶識他內心有很多很多的種子,由這個種子的熏習,就產生了根身器界。你前生有這樣的業力,所以你變現這樣的身心世界出來。

從大乘的圓教的思想,是不同意我們從阿賴耶識中來。它認為阿賴耶識是第二義諦,不是第一義諦,是一念的妄動以後才有的。所以阿賴耶識在破壞以後,顯出的這個寂而常照、照而常寂、清淨本然、週遍法界的真如本性,才是我們的本來面目。

所以,蕅益大師在講唯識學的時候說,唯識學的修行法門非常好,但是有一個缺點。什麼缺點啊?就是,這只龍畫得很漂亮,頭部也很漂亮,腳也很漂亮,身體也很漂亮,但缺乏眼睛。說學唯識就像一隻龍沒有眼睛一樣,不知道要會歸到哪裡去。因為你不能夠說,破妄以後會歸到阿賴耶識。阿賴耶識是一個無明的根本,真妄和合,它是一個清淨的本性跟無明妄想的結合。你云何應住呢?你敢住在阿賴耶識嗎?它是有情眾生生命的根本嘛。所以唯識學是很矛盾的,它依止阿賴耶識為住,最後還要把阿賴耶識給破掉。

天台宗的思想是認為,我們一開始就要安住在真如本性。當然,我們也不能忽略了唯識學,因為唯識學有很多的對治法門,它是「相宗」嘛。它安立了很多的相狀,什麼是雜染相、什麼是清淨相,讓我們能夠分別善惡、分別染淨。所以蕅益大師認為說,從對治的角度,從治病的角度,我們要取法於唯識學;但是從根本的依止,要依止大乘圓教的現前一念心性。所以安住跟對治是不一樣。

過去有一個醫學的雜誌,講出一個公案。它說,有一個媽媽帶一個小孩子。這小孩子上學的時候,他媽媽就提醒說,小華啊,你要注意啊,你天生肝臟就不好,你不要玩得太過火。她每次給他的名言就是:你天生肝臟不好。我們知道,名言會產生思想,思想久了以後會產生一個相對的執著,所以他認為他的肝臟就是不好,我天生肝臟就不好。他那個醫生就覺得很奇怪,我開了很多肝臟的藥,吃了半天都沒有改善。後來這醫生就找他媽媽說,這怎麼回事呢?哦,原來你每次都給他一個暗示,你天生肝臟就不好——你這個人業障深重!所以你不要老是講業障深重。你講業障深重,到最後你一定是業障深重。後來他媽媽就換一個口氣說,欸,小華,不錯哦,你的身體本來是很健康的,你肝臟不好是暫時的,現在改善很多了。哇!他就很有信心了。結果這個藥一吃了以後,真的產生一定的對治的效果。

所以,在懺悔法門當中,你看天台宗講懺悔,它是從事相的懺悔開始:我們思惟我們真的造了罪業,我們一念的妄心造了一些罪業;但是它最後一定要入無生觀,觀想我們這一念心是本自清淨,「本來無一物」,是「何處惹塵埃」。所以天台智者大師警告修行人,說你不要老是認為你業障深重。你一天到晚認為你業障深重,你的結果只有一個:你真的業障深重!因為你執著它嘛。

理事要圓融。在理體上,入根本觀的時候,我們要觀察我們這一念心是「何期自性,本自清淨」;在因緣上,我們也是一樣,要面對,要斷惡修善。所以你看大乘佛法的信心——你受菩薩戒,你是怎麼得菩薩戒體的?你說,我要行菩薩道!你要行菩薩道就能夠得戒體啊?沒有那麼容易啊。那是一時的衝動,那不叫戒體。戒體來自於一種智慧的觀照。你能夠「自知我是未成之佛,諸佛是已成之佛,其體無別」,雖然我現在業障深重,但是那個是如夢如幻的;當我把如夢如幻的這種生滅的假相撥開以後,我看到我這一念清淨的真實體性,跟十方諸佛沒有差別。所以,從這樣的一種稱性起修,發起了四弘誓願:眾生無邊誓願度,煩惱無盡誓願斷,法門無量誓願學,佛道無上誓願成。當我們講「煩惱無盡誓願斷」的時候,那是怎麼發起的?那是因為煩惱無自性,所以我們才敢說「煩惱無盡誓願斷」,那只不過是一念的迷情嘛。你說,欸,剛剛做夢的時候,明明有夢到某某人做什麼事情。那就是一念的夢心變現出來,是你在做夢的夢心。你醒來的時候,覓之了不可得。

所以,在整個修學過程當中,「迷真起妄」,真本來是沒有妄,是因迷故有,只就是一念的迷情而已。我們本來是健康的,怎麼有病呢?那是後來才有的,那是因緣所生才有的。這個觀念是非常重要的,大乘的信心哪!佛陀在這個地方先按定二乘人的執著。二乘人是認為說,我們心中是本來就有病的,然後再慢慢對治。這個觀念不對!我們應該認為,我們本來沒有病,這個病是虛妄的。用虛妄的藥來對治虛妄的病。這就是所謂的「迷真起妄」的觀念。

這一段是一個總說、總辨,一個簡單的說明。

庚二、別明迷悟 分二:辛一、明眾生迷真成妄;辛二、明諸佛悟妄惟真

這個地方就詳細地說明,我們是怎麼樣產生迷、佛陀是怎麼樣地悟,而產生差別的作用,把這個迷悟的差別相詳細地說出來。分兩段:一,明眾生迷真成妄;二,明諸佛悟妄惟真。把眾生之迷、諸佛之悟這個因緣法講出來。

辛一、明眾生迷真成妄 分三:壬一、明所起妄因;壬二、明所感妄果;壬三、結果歸因

先看第一段,說明九法界的眾生為什麼迷真起妄,把它的虛妄相——這個身心世界、山河大地是怎麼產生的,作一個說明。這以下分三段:第一個,明所起妄因;第二個,明所感妄果;第三個,結果歸因。先講虛妄之因,再講它所感的虛妄之果,最後把因果作一個會歸。

壬一、明所起妄因

先說明我們產生九法界這個因果的主要的、最初的原因在哪裡。

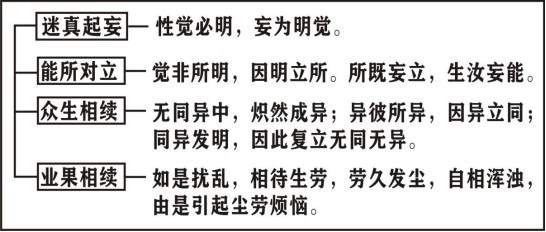

性覺必明,妄為明覺。覺非所明,因明立所。所既妄立,生汝妄能。無同異中,熾然成異;異彼所異,因異立同;同異發明,因此復立無同無異。如是擾亂,相待生勞,勞久發塵,自相渾濁,由是引起塵勞煩惱。

這一段的經文,把整個九法界說是清淨本然,怎麼就產生身心世界的整個過程,作一個詳細的說明。這個地方是由細而粗。

先看第一段,「性覺必明,妄為明覺。」

身為一個性覺,我們眾生本具的覺性,本來就具足光明,但是我們凡夫就是多事,沒事找事,就產生一個「必明」,就是在這個覺性當中,我們又強加了一個要去明瞭的智慧出來。一個顛倒的智慧。其實這個智慧,佛陀說就是一種攀緣心。我們總是覺得安住在清淨心好像是不快樂的,應該要去向外攀緣才能夠成就快樂。我們產生一個錯誤的認識,所以產生一個「必明」。我們強加了一個無明的力量在這個覺性當中,就是所謂的「真如不守自性」的一念妄動,所以使令這個覺性就變成一種虛妄的明覺。就是這個覺當中強加一個「明」在上面,就整個變成一個「不覺」了。本來是一個覺,但是因為強加一個無明,而產生一個不覺。而這個一念不覺其實是很細的,古德說是在九相之初,在三細六粗之前。這個是很早很早的一個顛倒的妄動而已。

再往下看,能所對立。

「覺非所明,因明立所。」這個是三細當中的第一個細相出現了。事實上,眾生本具的覺性本來不是所明的境界,但是我們一念妄動以後,強加一個明瞭的功能在這個覺性上,而產生一個「所」。這個「所」就是三細的第一細,叫無明業相。就是說,轉這個本覺的理性而成為無明的業相。

也就是說,這個時候已經把真如本性轉成了阿賴耶識了。阿賴耶識是一個個體生命的開始。我們生命為什麼會有所差別?為什麼你長得跟我不一樣,我長得跟你不一樣?那就是阿賴耶識嘛。所以,阿賴耶識就是我們從平等的法界當中創造一個有情生命的開始。而這個阿賴耶識是怎麼來的呢?「覺非所明,因明立所。」當我們無明妄動以後,就把整個覺性轉成了一個無明業相,這個是阿賴耶識的開始。

「所既妄立,生汝妄能。」「所」(就是所明瞭的無明業相)產生以後,就產生一個能明瞭的「能」。這個「能」就是能見相,三細的第二個。既然產生一個所明瞭的不覺的體性,就會產生一個能明瞭的功能,就是轉本有的智光而變成能見相,一個「能」。有所就有能嘛。這個都還是在第八識。

「無同異中,熾然成異;異彼所異,因異立同。」這個地方是講到三細的第三相,境界相,就是整個世界產生了。在整個真如本性當中,本來是沒有所謂的「同」,也沒有所謂的「異」,但是我們前面因為有能所的對立產生相互作用,就產生一個異相出來。這個異相就是我們說的依報的世界產生山河大地當然是差異的嘛,你看桌子跟椅子不同,椅子跟石頭也不同。

「異彼所異,因異立同。」第一個異當動詞,就是不同的意思;第四個異當名詞。就是不同於這些差異相,又產生一個同相。既然有異相,就有同相。這個同相就是虛空。你這個世界要依什麼而住呢?當然以虛空為住。所以到這個地方,因為前面的能所的相互作用,而產生了虛空,而產生了世界,整個有情眾生的依報的環境就產生了。

「同異發明,因此復立無同無異。」這個講到正報的身心產生。這個虛空的同相跟世界的異相,會產生一種相互的靈動、相互的作用,結果,在相互的發明當中就創造一個無同無異的眾生相出來。眾生為什麼說「無同無異」呢?因為眾生是相妄性真嘛。你看相狀各各不同,但是他的佛性卻各各都相同,所以你不能說它是同,你也不能說它是異,所以「無同無異」就是眾生相生起。

我們常問,先有雞蛋還是先有雞?其實我們生命開始是先有依報環境,先有山河大地,然後再有有情眾生。看這段是這個意思。先有世界,然後才有眾生。眾生跟世界兩個開始作用才有所謂因果的問題。

我們再看第三個,業果的問題。

「如是擾亂,相待生勞。」前面的整個世界、眾生的產生都還是第八識,到了這一段「如是擾亂,相待生勞」,就產生了第七意識的作用。這個「擾亂」怎麼說呢?就是,前面有依報的世界,還有正報的眾生,眾生開始看到了依報環境,他要去受用、去追求整個依報的環境,想要把它佔為己有,這個時候就產生一個「勞」。這個勞動的意思就是一種思慮,也就是我們說的一種恆審思量,也就是第七意識的產生,開始去思量,什麼是我的、什麼不是我的。這個地方的「勞」,主要是第七意識。

「勞久發塵,自相渾濁,由是引起塵勞煩惱。」第六意識產生了。前面是偏重在法執,這個地方我執產生了。「勞久」,思慮久了以後,產生一個「塵」 。這個「塵」指的是第六意識的一種執取相。我們看到了很多的樹、樹上有很多的蘋果,就對這個相狀產生執取,有執取就產生很多的愛取的煩惱。

「勞久發塵」,這個塵是一種俱生的我執的煩惱,是微細的;「自相渾濁」 是一個分別起的煩惱,是粗的。「自相渾濁」是什麼意思呢?「自相渾濁」 這個「渾濁」是五陰身心。執取相有兩種:一種是任運生起的;第二個要假借名言,要去思考才會產生的。「自相渾濁」是一種分別的煩惱,它不是俱生的,是我們對於五陰身心的種種的分別而捏造一個自我的相狀出來,就是分別的我執。「勞久發塵」這個「塵」指的是俱生的我執,是比較微細的。由這個第六意識產生以後,出現了愛取的執著,就產生種種的「塵勞煩惱」。這個塵勞就是煩惱。因為它是染污的,叫灰塵;它是躁動的,是勞。有煩惱當然就產生業力、產生果報、產生因果的循環。

我們這樣子講,你從什麼地方來?這個答案有兩個:一個是「迷真起妄」。剛開始是真如本性的一念的無明妄動、一念的迷情妄動,而創造了世界、創造了眾生。創造出來以後,這個相狀又怎麼產生相續呢?那就是「執妄為真」,在妄當中又產生第六識的愛取。第六識的愛取,第七意識的執著,使令產生很多的業力,使令這個眾生世界又能夠相續。所以相續是業力產生的。

剛開始生起的第一個相狀是一念妄動,所以,「迷真起妄」產生了我們生命的第一個相狀;第二個「執妄為真」,使令這個相狀輾轉地相續下去,又產生了業力。

當然,這個地方的觀念是說,我們整個身心世界其實就是我們一念心所變現出來的。我們以一個小故事來作說明。這個故事講到「老和尚心中的妄想」。清朝有一個居士叫王鼎實。這個居士從小就很聰明,悟性很高,看什麼書一看就懂,而且福報也很大,生活上的受用都非常好。他十六歲的時候去參加一個考試,住在他親戚家。考完試的時候,他覺得身體不舒服,就不吃飯,後來病情就越轉越嚴重。他就跟他親戚說,你拿筆跟紙來,我要寫我的遺書,寫給我父親。他就寫了,說,父親啊,我的生命即將要結束,你不要傷心,我跟你就是只有十六年的因緣。他說,其實我前生是鏡山寺的一個老和尚。我身為一個老和尚,出家以後修學數十年,幾乎成就大道。我做老和尚的時候,拿著念珠在外面經行,看到兩件事情,產生心動:第一個,少年登科者。年輕人考上狀元,功名成就以後,敲鑼打鼓到寺廟來還願的時候,我「仁者心動」,產生羨慕的心。這個妄想沒有對治掉。第二個,我看到大富人家坐著美好的車子,很多眷屬來山上祈福的時候,那種大富人家,我也心動。這兩個心動的關係,我必須為我這兩個妄想的心動來酬償我的業力,所以我做你的兒子。他說,他死了以後,還要投胎一次。他這一生是做功名,是掌握權力;下一生要償還下一個妄想,要做一個大富人家。

我們常說,你從什麼地方來?我們不要講那麼遠,說從真如本性。這樣太遠。其實我們現在的身心世界是從你前生的妄想而來。你現在的妄想(當然我們很多妄想),其中一個勢力強大的,就是你的來生。《楞嚴經》一再地告訴我們,外在的世界是我們內心的世界創造出來。所以,我從什麼地方來?我從我前生的其中一個妄想而來!所以淨土宗說,修行一定要對治煩惱。你看那個老和尚,戒定慧的善根很強,但是他兩個妄想沒有對治。還好,只有十六年。這個妄想打得不是很重。

所以我們可以看得出來,「性覺必明,妄為明覺」,一念的妄動,產生了世界,產生了眾生;眾生、世界相互的作用,產生了因果;然後產生了整個生命的循環。就是所謂的迷真起妄。這個是講到妄因。

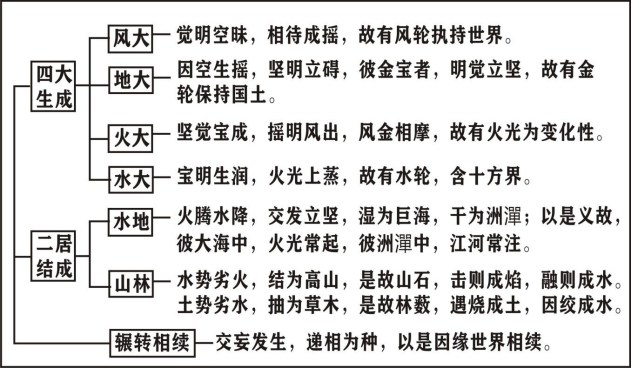

壬二、明所感妄果 分二:癸一、牒上略明二相;癸二、廣顯三種相續

癸一、牒上略明二相

第一段是牒示前面的經文,而略明眾生、世界兩種的相狀。我們看經文。

起為世界,靜成虛空,虛空為同,世界為異,彼無同異,真有為法。

這個地方是把前面的妄動以後所產生的結果作一個說明。這個「起」,當然就是一念無明妄動,心中那種動盪的相貌叫作起。因為我們有動盪,所以產生了世界的差別相。但是我們有時候也會保持寂靜,也不是一天到晚動,寂靜的部分就變成了虛空,廣大的虛空。就是我們靜態的部分變成了虛空,動態的部分變成世界。虛空是一種同相,世界是一個異相。到這個地方就說明了有情眾生的依報世界的產生。

「彼無同異」,這個「無同異」,無同無異,前面說過了,世界跟虛空的相互作用產生了一種眾生相,眾生的五陰身心。

前面的世界乃至於眾生都是有為諸法,眾生是生老病死,世界是生滅遷流,都是有為之相,產生了。

這裡簡單地列出兩種的果報相。

癸二、廣顯三種相續 分三:子一、明世界相續;子二、明眾生相續;子三、明業果相續

當然,這兩種相:眾生、世界,就會產生造業,因為有愛取。你要這個蘋果,他也要這個蘋果,那這就有問題了,有很多煩惱出來了。煩惱就會產生業力,業力就使令整個生命相續下去了。這是廣泛地顯示世界、眾生、業果三種有為相的相續。這當中有三段:第一段明世界相續,二明眾生相續,三明業果相續。

子一、明世界相續

先看第一段。

覺明空昧,相待成搖,故有風輪執持世界。

前面是講到一念的妄動而產生了世界,這以下就講這世界生起的過程。先有四大。

我們先看風大。

「覺明空昧。」這個「覺」是眾生本具的覺性,「明」是我們心中的光明。我們知道覺中又產生了明,那麼「覺明」當然是正確的。我們講「覺明」是對的,「明覺」才不對的。覺性中本具的光明本來是對的,但是一念妄動以後就變成了「空昧」,就把這個覺性當中的真空轉成一個晦昧的頑空。

然後,「相待成搖」。明跟晦昧的頑空兩個相互地作用而產生一種搖動之相,而這個搖動之相正是風大形成的原因。所以,在整個地水火風當中,先有風大來執持整個世界。你看我們的地球,它是怎麼回事呢?它外面一個大氣層,把它攝持住,這個就是風大。就是一念的搖動產生了風大。

再看地大。

因空生搖,堅明立礙,彼金寶者,明覺立堅,故有金輪保持國土。

「因空生搖」是承接前面的經文,就是把這個「覺明空昧,相待成搖」 作一個總結。因為這個頑空跟我們心中的無明的作用而產生搖動(這個等於是風大),搖動以後,無明的「明」跟所明的這個頑空之間,無明一定要去發明頑空;發明久了以後,就產生一種堅固的妄明。「堅明立礙」就是這個明一定要去觀察這個空頑,空觀察久了以後,這個無明就變得更加地堅固,而這個堅固相正是地大的產生。所以說「彼金寶者,明覺立堅」,這個金寶就是地大的代表,就是金剛石,整個地大的精華。

為什麼世界上會有金剛石呢?會有這種地大的石頭出來呢?就是「明覺立堅」,就是一念的無明心中,這個「明」需要去觀察這個頑空而產生一種妄覺,才有這個所謂的金剛石,這個堅固的金輪來保持國土。所以,地大是從風大而來。是先有搖動,搖動久了以後,我們產生一種堅固的對立。這個堅固相正是地大。

再看火大。

堅覺寶成,搖明風出,風金相摩,故有火光為變化性。

一念堅固的地大而產生一種金剛寶石,「堅覺寶成」,等於是承接前面的地大。「搖明風出」,一念的無明妄動而產生了風。「風金相摩」,前面風大的搖動跟地大的堅固,風去吹這個金,兩個互相摩擦,就產生一種熱性的火光。

這個火光為什麼叫「變化性」呢?因為火能夠去生成萬物,它也能夠毀滅萬物。你看泥土。泥土要沒有春天的溫度,它沒辦法生長萬物。你看,春天百花開,為什麼?因為春天帶來了泥土的溫度嘛,所以火能夠生長萬物。

但是火一燒的時候,也可以把萬物毀滅,所以它是變化的。也就是說,整個火大是風大跟地大的互相摩擦而有的。

看水大。

寶明生潤,火光上蒸,故有水輪,含十方界。

這個「寶」指的是前面的地大,金剛寶。金剛寶的表面是充滿了光明的,並產生很多的光滑的潤相。這樣的潤相跟火光相接觸的時候,因為火本身是上蒸的,這個金剛寶遇到火光的燃燒就產生了水。火去燒這個金產生水,就有濕潤的水輪來含攝世界。

這個地方講到四大。就是說,為什麼世界上有地水火風呢?說穿了,還是我們一念心變現出來。我們一念心的搖動相產生了風大;搖動了以後產生堅固的執著,這個堅固的執著就是地大;風金兩個互相摩擦產生火大;火去燃燒金就產生水大出來。地水火風,還是一念心變現出來。

有一個小故事,講到小鳥的故事。我說一下。在喜馬拉雅山有一個老修行者,很有智慧。每一個人跟他請示問題,他都能夠給他一個非常圓滿的答案。有一個年輕人就不服氣了,出了一個難題,他手上握了一隻小鳥,就請問這個老和尚。他說:請問老和尚,這隻鳥是死的還是活的?如果你說它是活的,我用食指一掐,它就死掉了;你說它是死的,我一打開這個鳥就展翅飛翔。所以你怎麼答都不對嘛。你說它是死的,還是活的?這隻鳥握在我手上,請你回答它是死的還是活的!這老和尚就說,這隻鳥啊,生死在你一念之間。你要它活它就活嘛,要死就死嘛。這意思是說,一切法的生、一切法的消滅,其實就是我們一念之間。就是說,整個地水火風,整個身心世界,就是我們一念心創造出來的。

我們這樣子講比較現實一點,就是說,一念的妄動,這是一個嚴重的問題。但是從現實的角度,你不能讓你的心不動,你做不到。因為你已經動了,這個剎車剎不住了。所以你看小乘人就是,你要動,我就把你斷掉。其實這不是很好的方法。大乘佛法就是說,好,你要動,那我們疏導,我們引導他往好的地方動,憶佛、念佛、布施、持戒。所以大乘佛法對這個妄動的思想是「轉識成智」。

我們沒辦法讓這個無始的妄動停下來。這個諸位要知道,你停不掉。你說我要硬壓的。所以你看有人在禪宗打坐的時候,強壓它,坐到最後吐血。我們已經動了無量劫了,動了這樣久了,你壓得住啊?你的修行短短幾十年,它動了無量的生命。所以我們「理可頓悟,事要漸修」。它是一個強大的勢力,我們只能夠引導它,不能叫它不要動的,不可能,你做不到的。一動,就產生了世界,產生了眾生。那沒關係。我們現在能夠做的就是,我們引導他往好的地方動,往念佛的地方動,往善良的方向動,那麼我們就有一個美好的未來。

所以我希望大家知道,其實真正大乘佛法,不叫斷煩惱,不能這樣講,叫轉煩惱。為什麼叫轉煩惱?因為「無明實性即佛性,幻化空身即法身」,煩惱本性是迷真起妄,它是真實的,是迷惑了而變成煩惱。所以我們大乘佛法不講斷煩惱的,講斷煩惱那是小乘講斷煩惱,我們是一個「轉」,把這個念頭轉到另外一個方向去,轉到一個自利利他的理想目標去,轉到往生淨土的方向去。是一種疏導的方式,不是斷滅的方式。