佛弟子文庫

佛弟子文庫(第一一二講)

打開請大家打開講義250面

壬二、別示六天之相(分六:癸一、四天王天。癸二、忉利天。癸三、須燄摩天。癸四、兜率陀天。癸五、樂變化天。癸六、他化自在天)我們前面講到仙道,仙道天道是不一樣的,從正報的身心來說,仙道其實他是屬人,所以你看上去他跟人是完全一樣的,因為他本來就是人嘛!所以他的壽命跟天的壽命當然不同,他頂多壽千萬歲,活到一千歲、一萬歲,一萬歲是最多;但是諸天的果報最少最少在四天王天都還有九百萬年,那當然不能比,正報不同。依報,仙人他雖然能夠飛到空中騰雲駕霧,但是他不能住在空中,他還是要回到他的高山、海島安住,他所居住的環境不同;天人住在須彌山,須彌山八萬四千由旬,住的處所也不同。這地方要揀別,所以我們一般講六道就是把仙道併入到人道,其實他就是人道,完全一樣,當然諸天就不同。

癸一、四天王天

天的果報體,因為他因地的時候,他的人心特別的善良,所以他累積很多的正氣,他住在須彌山,四天王是住在須彌山的半山腰,東西南北;東邊的叫持國天王,西邊叫廣目天王,南邊叫增長天王,北邊叫多聞天王。

於邪淫中,心不流逸,澄瑩生明,命終之後,鄰於日月,如是一類,名四天王天。

因地:生四天王天的人他在做人的時候(因地),他邪淫中,心不流逸,說明這個人他是嚴持在家五戒,他對於夫妻以外的邪淫,不但是身口不犯,而且心中完全沒有一點邪念,心不向外流逸。這一部份的操守非常的嚴謹,當然他還是有夫妻的正淫,他頂多就是對於邪淫這一部份,他能夠做到心不流逸。因為他堅持不邪淫的功德力,當然也包括不殺生、不偷盜、不妄語等等,所以他的內心是「澄瑩生明」,非常的澄淨,而且心地光明;「澄瑩生明」說明這個人善念特別的堅固而不可動搖,這不是說緣缺不生,你任何的境界刺激他,他對善法的堅持是特別的堅定的,叫「澄瑩生明」。

果地:他有這樣一個堅定善念,他死亡以後他的神識,善念是屬於正氣,輕飄到須彌山的半山腰,跟日月做相鄰,這叫四天王天。四天王天,他整個男女淫慾的事情,跟我們人世間是完完一樣,壽命五百歲,他們的天壽一晝夜是人間五十年,所以天壽五百歲合乎人間等於是九百萬年。天台智者大師,他對四天王天,他說:除了上品的十善以外,他要兼修護法之心,特別是護持戒法,五戒的戒法,四天王天他對五戒的戒法堅持,而做到「澄瑩生明」,而成就四天王天。

癸二、忉利天

於己妻房,淫愛微薄,於淨居時,不得全味,命終之後,超日月明,居人間頂,如是一類,名忉利天。

忉利天翻成中文叫三十三天,他有三十三個天,他在因地的時候有一個婆羅門,他在迦葉佛滅度的時候,他發心為迦葉蓋一個塔廟來供養,旁邊有三十二個來幫助他完成這樣的塔廟。一個主事者他的果報就生為帝釋,他的宮殿住在中間,叫做善見城,旁邊四邊東西南北各有八間的宮殿,四八三十二加中間一個叫三十三天,居在須彌山的山頂叫「忉利天」。

他這樣果報體的因地:於己妻房,淫愛微薄;前面的四天王天強調的是這個人不邪淫,忉利天就更進一步,甚至於對於自己正淫的妻房,他的淫慾之心也特別的淡薄,次數也比較少,他連正淫都淡薄了。他的第二個因地,不得全味,他在自己獨居的時候偶爾會生起淫慾的念頭,他能夠隨時加以的克制加以訶責,來調伏他淫慾的煩惱,這叫不得全味,他有某種訶責淫慾煩惱的力量。

這樣的一種力量,臨終之後,他的神識就生長在須彌山的山頂,超日月。因為日月是居在須彌山的半山腰,所以他已經是住在日月之上。這在日月之上,當然日月照不到,所以他身上自己有光明,他也不需要日月。居在人世間之頂,他是地居天的最後一天,因為下一個燄摩天就是空居天,他就不住在地上。如是一類,名忉利天。

忉利天的淫慾跟人類也很接近,只是他不流出不淨物,他只是欲漏的時候就風氣,風泄掉就算了,他的天壽是一千歲,但是他的晝夜是人間一百年,所以算出來是人壽的三千六百萬年。智者大師說:前面的四天王天他除了不邪淫以外,他是護持戒法的;忉利天他要兼修十善,他要有一些利他的十善事業,才能天生忉利天。

癸三、須燄摩天

「燄摩」這兩句話就是時間的意思。為什麼叫時間?為什麼以時間來安立這個天呢?因為他這個天日月光明都照不到,所以他白天晚上不是用日月光明來判定,是用蓮華的開合來判定晝夜的時間,叫燄摩天。

逢欲暫交,去無思憶,於人世間,動少靜多,命終之後,於虛空中朗然安住,日月光明,上照不及,是諸人等自有光明,如是一類,名須燄摩天。

燄摩天的因地有兩個:第一個、逢欲暫交,去無思憶,他這個人要是有結婚的話,有夫妻的因緣來,暫時的去隨順他,過去以後他一點的思憶、一點的執著都沒有,可見這個人淫慾的心是特別淡薄,這第一點。第二點、於人世間,動少靜多;蕅益大師說:「動少靜多」這一句話是說明這個人已經成就了欲界定,他不是前面那個散散亂亂的只有善念沒有禪定。譬如這個人他平常也不喜歡跟人家有一些動態的你來我往,這種人事的往來他是沒有什麼重大的興趣,能夠少就少,沒有事他就喜歡在佛堂打坐,動少靜多,有少分的欲界定。

果地:因為他善念跟禪定的攝持,命終之後他能夠在虛空中朗然,自由自在的安住(以上是空居天),這個天的日月光明所不能照,所以它是以蓮華的開合為晝夜,而且這種天身上都有光明,叫做須燄摩天。須燄摩天他已經沒有男女交遘的事情,只是牽牽手,牽牽手就構成淫慾了,他的天壽是二千歲,他的一晝夜是人間二百年。

智者大師說:燄摩天不但要修習慈善事業,他有一種功德,這個人心性調柔不惱害眾生,他去到哪一個地方他的心就特別調柔,比方他開門的時候他輕輕的開,他講話的時候也是輕輕的講,他時時刻刻都想到不要去觸惱眾生,他有護持眾生善念的心情,這種德行當然比做慈善事業更微細了,生到須燄摩天,他有不惱害眾生的功德。

癸四、兜率陀天

「兜率」這兩個字翻成中文叫知足,他對於種種欲樂的事情能生知足想,他吃東西吃到剛好他就停止了,他做什麼玩樂,他適當了就停止了,他有知足的正念力。

一切時靜,有應觸來,未能違戾,命終之後,上升精微,不接下界諸人天境,乃至劫壞三災不及,如是一類,名兜率陀天。

兜率天有兩個殊勝的因地:一、一切時靜。這個不簡單,我們前面講到燄摩天是動少靜多,多多少少還有一點動,但兜率天這個人是二六時中,他的心是完全處在寂靜的狀態。說明這個人已經成就欲界定,就是九心住的「等持」,叫一切,這一切包括什麼?包括白天也包括晚上,二六時中他的心就是活在寂靜當中。二、有應觸來,未能違戾。但這個要是結婚怎麼辦呢?夫妻來要求淫慾之事,他怎麼辦呢?未能違戾,暫時隨順於他,他完全是被動的配合。他因地有這兩種相貌。他成就欲界定以後,他命終之後,上升精微;他的神識因為禪定的攝持,特別的精細微妙,所以他就不接下界諸天人境。也就說,他已經超越了包括四天王天、忉利天、燄摩天下三天的相貌。

這個地方蕅益大師說:「不接下界諸人天境」指的是什麼呢?兜率天的外院,兜率天有外院跟內院。他的內院是乃至劫壞三災不及,外院就跟前面的諸天一樣是放逸的境界,當然兜率天比較好,他知道知足,他放逸到一個程度它自然停下來。內院他就不是,內院是彌勒菩薩帶了很多、很多菩薩在那個地方修學佛法,它是彌勒菩薩教化的處所。這樣的一個諸大善人居住的地方,它是怎麼樣呢?是劫壞三災所不及,壞劫到來的時候有大三災,火燒初禪,水淹二禪,風吹三禪,三大災來的時候諸天破壞了,但是兜率天的內院沒有壞,三災不及,名兜率陀天。。這一天男女的淫慾是雙方一笑,雙方見面彼此一笑,就構成淫慾的事情,他天壽四千歲,他的天壽一天人間四百年。

蕅益大師說:兜率天他不但是慈心修善,還要不惱害眾生,更重要這個地方要兼修禪定,來成就欲界定。我們要看祖師的高僧傳,祖師有兩種人,一種人修淨土,那當然沒話講,為菩提道求生淨土,他什麼都不要考慮,他一心一意的到淨土去。第二種人他不想到淨土去,他求增上生,求增上生他就沒有幾個選擇,因為他不可能到三惡道,到三惡道是障道,到人間苦惱也特別多,他到天上去又放逸,所以他唯一的選擇就是到兜率天去,很多祖師是求生到兜率天。為什麼呢?因為親近彌勒菩薩,希望「龍華三會」的時候跟彌勒菩薩一起下降。

不過兜率天跟西方淨土,還是有差別,諸位你去讀讀《阿彌陀經通讚疏》,窺基大師作的。他列出了十種差別,我們講其中一種:兜率天的內院跟西方淨土差在哪裡?窺基大師說:西方淨土叫『淨土』,彌陀的法身所變現的。所以你到那個地方完全是「即眾生心,投大覺海。」你所接觸的每一花一草,你自然皆生念佛、念法、念僧之心,因為它是清淨的法身變現的。兜率天是業力所感,你要念佛、念法、念僧,對不起!外境沒變法幫助你,你自己心中你自己生起正念。不可能說,你聽到一個音聲,看到一棵樹就自然念佛、念法、念僧,不可能!所以兜率天叫「穢土」。窺基大師說:穢土中的淨土。他的本質是穢土,因為有彌勒菩薩說法,所以叫穢土中的淨土,這地方要區別。

極樂世界是淨土中的淨土,他真的是淨土,身為一個淨土不能是業力所變現的,眾生共業所感的這不能叫淨土,那算什麼淨土?那是有漏的五塵。所以你看極樂世界的人,你看看《阿彌陀經》你打開,極樂世界的人沒有都攝六根這件事情!幹嘛都攝六根呢?他眼根看到一個東西,他就生起菩提心,他耳朵聽到音聲也生起菩提心。娑婆世界不可以,娑婆世界你修行六根門頭要完全關起來、要內觀,因為你活在穢土,這個五塵是擾動相。所以大家要很清楚,兜率天它是有說法,但是它本身還是屬於穢土,穢土中的淨土。

癸五、樂變化天

樂變化天又叫化樂天。「變化」是什麼意思?前面的四天它的五塵是固定的,比方說你住在這個宮殿,你今天看它是這樣,明天看它還是這樣子,還沒什麼太大變化。樂變化天不是,它沒有太多固定的東西,它不斷變,他心裡想要什麼樣的五塵,他自己就可以變化出來。比方我這個宮殿我希望它是藍色的,它就變成藍色系列的宮殿,明天他想藍色太單調了,藍色當中再加一點米黃色的,哎!它又多出米黃色的,他能夠把五塵隨心變化,然後自己來受用。當然可以隨心變化表示什麼?表示這個人的心力比前面還強,不是只有善念而已,他必須有一點禪定的力量。智者大師說:樂變化天以後要達到未到地定。

我無慾心,應汝行事,於橫陳時,味如嚼蠟,命終之後,生越化地,如是一類,名樂變化天。

因地相貌:我無慾心,他平常是完全沒有淫慾的煩惱,因為他這人的禪定不是欲界定,是到未到地定。到未到地定的人,他淫慾心基本上已超過欲界了,他剛好是接在欲界跟初禪的中間,所以他的淫慾可以說被禪定的力量完全暫時的調伏下來。但是應汝行事,有自己的夫妻來索求淫慾之事,他也要應付一下。他在應付的過程,他是什麼心態呢?於橫陳時,就是有男女美貌橫陳於前的時候,乃至於在男女交遘的時候,他味如嚼蠟,就好像在吃蠟一樣淡然無味。

就是說,他整個過程中沒有淫慾的煩惱,完全是應付行事。前面說是,逢欲暫交,去無思憶,他這個是完全沒有這樣的煩惱。命終之後生越化地,他的神識超越下四天之地,高度比下四天更高;「化」是講他受用的五塵,他是完全隨心來變化,他也不是固定的,他可以隨時變化,這一類叫樂變化天。

這個天的果報體,他在行淫慾的時候是彼此熟視,彼此對方看久一點就構成淫慾。他的天壽是八千歲,它一晝夜人間是八百年。

天台智者大師講『小止觀』,他說:九心住比較好成就、很好成就,一般人只要貪瞋癡煩惱淡薄,有一定的用功,基本上很容易得到欲界定。但未到地定非常難成就,因為你得到未到地定,要得到初禪就容易了,所以未到地定是很難、很難成就。未到地定跟欲界差在哪裡呢?未到地定有輕安樂。因為未到地定成就的人,他色身的四大產生變化,不是我們這種粗重的色身,他有少分的初禪的四大在你的身心世界出現。所以你會覺得這個人特別的輕飄,不像我們這種粗重。所以他說到達未到地定有兩個特點:一、他不容易退,不像欲界那麼容易退。二、他要成就初禪容易,而且他有輕安樂。樂變化天就是有少分的未到地定。

癸六、他化自在天

前面講他的變化是要自己去變化,這一天他果報的受用,他自己不用變化,當然他自己要變化也可以,重點是別人在變化的時候,他可以把別人變化的東西他自己來受用,別人變化出來,他可以把變化出來的東西拿來用,他化自在。

無世間心,同世行事,於行事交,瞭然超越,命終之後,遍能出超化無化境,如是一類,名他化自在天。

這個人因地功德有兩個:一、無世間心,同世行事;他完全沒有世俗之心,古德註解說:特別指的淫慾之心完全沒有,但他有時候為了善巧方便,有正式的夫妻來索取,他也會隨順他。他隨順他的時候是什麼心態呢?於行事交,瞭然超越,在行淫慾的過程當中,是瞭然超越。前面的樂變化天在行淫慾的時候,是味如嚼蠟,一點滋味都沒有。這地方是不但沒有滋味,他還可以神遊境外,毫無慾想。他的神識還可以在這過程當中,能夠超越神遊境外,瞭然超越,不但是味如嚼蠟還能夠超越,他的神識更加的自在。

果報:命終之後他的神識,他能夠超越化無化境;「化」指的是前面的化樂天,超越化樂天的果報;「無化」是沒有變化固定的五塵,指的是下四天。如是一類名,他化自在天;他的淫慾是暫時看一下,前面是熟視,這個是暫視。他的天壽是一萬六千歲,他一晝夜是人間一千六百年,所以他加起來是人壽九十二億一千六百萬年。

整個六欲天,我們會看到他整個判定,基本上是男女的慾望來做判定。為什麼這樣講呢?因為淫慾是整個六道輪迴當中,它是一個生死的根本。所以它直接牽動的是整個六道的升沉,因為它是個根本,所有的慾望都跟這個有關係,從這個開展出來。所以他的天上是越往上淫慾越淡薄,四天王天他是完全一樣,忉利天他就是抱一抱就算了,燄摩天是牽手,兜率天是笑一笑,化樂天是熟視,他化自在天暫時的看一下,是越來越淡薄。

壬三、結成欲界之名

阿難!如是六天,形雖出動,心跡尚交,自此已還,名為欲界。

欲界的名稱是怎麼來的呢?他主要有三種慾望,男女的慾望,飲食的慾望跟睡眠的慾望。但這個地方特別的一個指標性的東西是以男女的慾望來作指標,男女的慾望有兩種的差別。

本經上說這六天,第一個、形雖出動。要往生到諸天,「形」就是色身,他的色身對於慾望要出,要有少分的出離淫慾的擾動之行,要有少分的出離,要是完全是投入在淫慾當中,那當然這個人不可能生天,「形雖出動」,他的色身要有少分的出離的力量。

圓瑛老和尚他把「形雖出動」分成六種差別,他說:四天王天他的動,只有內動沒有外動,他的動是有章法的,自己的夫妻他是擾動,夫妻以外的,他是絕對不能動,他的動是有章法的動。忉利天是雖有內動,漸漸的輕微,雖然還有煩惱的活動,但是他的次數減少很多了、淡薄。燄摩天是遇境方動,去無思惟,燄摩天他不但是內動減少,他是要有環境來刺激他的時候他才動,平常的時候他是沒有這個念頭。兜率天是心中寂靜,境迫不違,他平常的心是完全寂靜,真的是外境不斷的逼迫他,他只好隨於他,兜率天完全是被動天。第五個是化樂天,化樂天是雖有欲境,交中無味,雖然有欲境的活動,但是他的整個過程當中是索然無味。第六個他化自在天,是色身雖合,內心超越,他完全是超然物外。

所以他的「動」有六種的差別,總而言之,他已經能夠少分的去出離淫慾,也就是說他能夠去訶責,訶責淫慾的過失,是不淨的、是苦的等等。

第二點,心跡尚交。蕅益大師說:什麼叫心跡尚交?「心」指內心,「跡」指的是色身。他的身心世界還有相交之事。形雖出動,是讚歎他這個人已經不簡單了,已經有點出離淫慾煩惱的力量,但是還是不能完全的避免淫慾的煩惱。蕅益大師把這六天分成兩類,他說:下四天身心俱交。也就是說從四天王天乃至於兜率天,這種情況身心俱交;但是化樂天跟他化樂自在天,是身交心不交。

到這個地方,六欲天因為都還有這種男女淫望,心跡尚交的事情,所以總名為欲界。在古德註解當中也提到說:那魔王住哪裡呢?我們講六欲天的天主是波旬,而三界的天主當然是大梵天,魔王他是住在六欲天的他化自在天,他化自在天上面有一個宮殿,它是隸屬於他化自在天,他化自在天跟初禪的中間有一個宮殿,他就在那個地方,他住在他化自在天跟初禪的中間,但是它是判屬於欲界。

辛二、色界(分三:壬一、總出其因。壬二、別明其相。壬三、總結其名)到這個地方都還有三種慾望,色界以去,它完全沒有男女的慾望,沒有飲食的慾望,沒有睡眠的慾望,完全是以禪定的法樂為食。色界就是說,這一類的眾生雖然有禪定的攝受能夠禪悅為食,但是他還有色身的存在,當然他的那個色身有兩種功德,第一、充滿了光明。第二、他的形質特別的殊勝,他完全是只有童男之相,他沒有男女相,因為他沒有淫慾心,所他招感的果報體就沒有女眾之相,完全是童男之相,完全是化生,而且充滿了光明,而且形質特別的殊勝。色界就是形容他的色身的光明殊勝,叫做色界。分三段:一、總出其因。二、別明其相。三、總結其名。

壬一、總出其因

生往色界之因。

阿難!世間一切所修心人,不假禪那,無有智慧,但能執身不行淫慾,若行若坐,想念俱無。

這個人他是一個修心之人,他不是普通人,不像我們平常做做慈善事業心外攀緣,不是!他是一個修習禪定寂靜之人,但是他修禪定的過程當中,有兩種過失:一、不假禪那。他沒有修習出世間的三昧(真如三昧),他沒有依止不生滅心來修禪定。二、他也沒有我空法空的智慧。換句話說,他還是有所攀緣、有所得,缺乏出世間的定慧。但是他的好處,他能夠執身不行淫慾,他能夠依止世間的持戒跟禪定攝持,他使令他的色身暫時不起淫慾之事,所以他若行若坐,對於這樣的淫慾之事,想念俱無。

念跟想有什麼差別?在《唯識學》上說:「念」是你曾經發生過的事情,回憶叫念;「想」是你沒有發生過,你自己憑空想像出來叫想。色界的眾生他在生命當中,他完全不必靠飲食也不必靠睡眠,他肚子餓的時候,在古德的註解上說,他肚子餓怎麼辦呢?他疲累怎麼辦呢?入禪定。入禪定以後,三昧現前的時候,他會有一種殊勝的法樂,法樂就能夠滋養他的色身,他出定以後精神特別的飽滿,他餓的感覺、疲累的感覺完全消失掉,他完全沒有這種需求。

壬二、別明其相(分四:癸一、明初禪。癸二、明二禪。癸三、明三禪。癸四、明四禪)癸一、明初禪

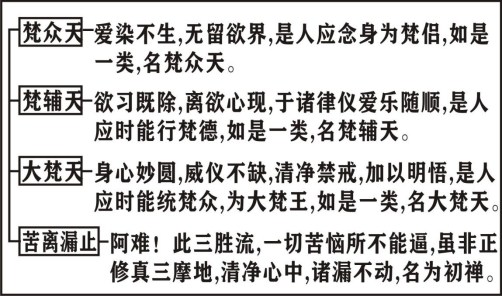

梵眾天

愛染不生,無留欲界,是人應念身為梵侶,如是一類,名梵眾天。

梵眾天當然到了色界以後他的禪定已經堅固成就了,我們知道,到了未到地定還不是很決定,他還是屬於一個過度的。到了初禪就以後,他三界的愛慾跟情染就完全沒有想念之心,他因地沒有淫慾的念頭,當然不會生長在欲界。這個人臨終的時候,神識就應其清淨的梵行之念而生為梵眾天。梵眾天就是初禪天一般大眾的人民,他們的人民大眾叫梵眾天。

梵輔天

欲習既除,離欲心現,於諸律儀愛樂隨順,是人應時能行梵德,如是一類,名梵輔天。

梵輔天就是大臣,輔佐大王來整理事物的大臣,他的因地有兩個:一、欲習既除,離欲心現。這一點跟前面的初禪差別不大,他對三界愛慾的煩惱調伏了,禪定離欲的心堅定的現前,這一部份跟前面沒有太大的差別,重點在下一句話:於諸律儀愛樂隨順。前面的持戒是比較屬於大方向的,偏重在調伏煩惱;梵輔天對大小的律儀,特別是威儀特別的重視,愛樂隨順,沒有人強迫他,他就很喜歡去注重自己的大小律儀,有威儀的德行。這個人應其定共戒,他有禪定跟戒行的清淨,他能夠行種種的梵行之德;梵行之德有兩部份:一、他自己愛樂隨順梵行之德。二、他能夠弘揚教化眾生遵守梵行之德。

這一點就不同於梵眾天,他偏重在自己的修學,梵輔天他能夠以梵行之德,來勸人家修學梵行,讚歎梵行的功德,他有種利他的妙行,叫梵輔天。

大梵天

身心妙圓,威儀不缺,清淨禁戒,加以明悟,是人應時能統梵眾,為大梵王,如是一類,名大梵天。

大梵天是天王,他的因地有三個:一、身心妙圓。讚歎他的身心世界是微妙圓滿。什麼叫微妙?蕅益大師說:他能夠完全遠離欲界粗重污濁的身心,他沒有欲界的愛染。「圓」他較前面諸天,他戒定的功德更加的滿足,這第一個。他的戒行更加的清淨,他的威儀更加的莊嚴。二、威儀不缺,清淨禁戒,他不但是威儀不缺,行住坐臥都不放逸,具足持戒之德,不但能奉持清淨的淨戒,身口意清淨,他經常保持攝心而不放逸,有持戒之德。三、加以明悟,「明悟」就是他夠通達慈悲喜捨之理,他有四無量心,廣大的慈悲心跟喜捨之心。以這三種的因地,他能夠應其持戒清淨跟慈悲喜捨之德,以這兩種德行來統領整個梵天的大眾,而為大梵天王。這指的是他天王的德行。

苦離漏止

阿難!此三勝流,一切苦惱所不能逼,雖非正修真三摩地,清淨心中,諸漏不動,名為初禪。

總結:前面三種的天已經成就這種殊勝身心之流,因為他已經離開欲界的粗重污濁的心身,產生一種安樂精妙的身心。他這種身心世界一切苦惱所不能逼,他沒有欲界八苦的逼迫,也沒有三苦當中苦苦的逼迫,當然他還有無常敗壞之苦,還有微細的行苦。雖然他沒有真實的依止不生滅心來修學出世的三昧,但是在他一念寂靜的心中,諸漏不動,已經能夠調伏世間的欲漏,名為初禪。初禪我們叫做離生喜樂地,離開「生」就是三界粗重的身心,而產生一種跟喜樂相應的一種身心。智者大師在《法界次第初門》他說:初禪具足五德,覺、觀、喜、樂、心一境性,初禪是有覺觀的。

他的覺觀是怎麼來的呢?智者大師說有兩種覺觀:一、從欲界到初禪最重要的覺觀是要訶責五欲,他必須用不淨觀,他要觀察我們眾生為什麼貪愛色身,因為我們產生顛倒,我們一直認為色身是清淨美妙的。所以他在覺觀當中,他就如實的觀察我們色身,其實把這一層皮剝開以後,把肉也剝開,我們看到我們的色身,膿血屎尿種種不淨物充滿於身內。他以不淨的覺觀來訶責欲愛的煩惱,所以他成就禪定的時候他的覺觀還在,而且他不斷的保留(下面會說)。

因為初禪的特點雖得禪定,但並不堅固,到二禪就覺觀沒有了,他要隨時用覺觀來訶責五欲來保護他的禪定。所以你看初禪在大三災現前的時候,火燒初禪。為什麼?因為覺觀之火,他還有覺觀,所以他心中還有微細念頭在動,他招感初禪之火。「喜」他有歡喜心;「樂」喜跟樂都是快樂的,樂是比較微細,喜是比較粗;「心一境性」,禪定的相貌,心於所緣專一安住,心於所緣相續的安住,這是禪定的相貌,心一境性。這是整個初禪的相貌,到二禪已去就沒有覺觀,二禪已去也沒有前五識的活動。

這地方的調伏煩惱,跟佛陀在講經的時候說,他都沒有修真實三昧這是什麼意思?佛陀在訶責欲界諸天他在調伏煩惱的時候,或者色界天在調伏煩惱的時候,都有一句話說:「他們沒有真修三昧」,這什麼意思?他們雖然用不淨觀訶責煩惱,但是他沒有真實的正念真如。正念真如的思想就是說,你要相信你的自性是清淨的,你來就沒有煩惱。

所以我們在調伏煩惱的時候的一個思想,我們站在一個,本來就沒有煩惱的角度來調伏煩惱;我們要懺悔業障是站在一個本來就沒有業障的角度來懺悔業障。我們要了生死,要站在什麼樣的角度來?站在本來就沒有生死的角度來了生死。這個是整個本經的核心思想,從本來無一物而建立整個戒定慧,以無住為本,而生起戒定慧的修學。

你加上這個觀念,這個初禪就不是初禪,你加上這觀念二禪就不只是二禪,那是整個菩薩道。所以你看修行就是一念之間,你一念之間提升了,你所修的法門全部提升。但問題是他不能夠正念真如,他就只能夠活在那一個小範圍裡面對治煩惱,還是以生滅心來對治煩惱,那當然效果就有限,站在本來就有煩惱的角度來對治煩惱,就糟糕了!那等於就是兩個人在那邊對抗,那這就很難跳脫。這觀念就在這個地方。