佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十五講)

請大家打開《講義》第三十四頁,「癸三、約觀河顯見性無遷」。

佛教的修學,把生命的因緣分成兩個部分:第一個是雜染的因緣,第二個是清淨的因緣。雜染因緣的相貌,簡單地講就是煩惱障、業障、報障。我們一個人會產生痛苦,第一個步驟,他一定會先起煩惱。我們的心跟境接觸的時候,產生貪瞋的煩惱。在這個時候,如果我們沒有控制得住,煩惱的下一個步驟就是造業。一旦造了業,就一定要受果報了,受痛苦的果報。這就是我們雜染痛苦緣起的因緣。另外一個因緣是般若德、解脫德、法身德,就是我們剛開始這一念心跟境接觸的時候,產生般若的觀照,慢慢地從因緣當中成就解脫,最後成就廣大的清淨法身。

所以我們的生命有兩種情況會出現,一種是雜染的因緣,一種是清淨的因緣。

我們現在是安住於一個雜染的因緣,那麼我們現在學佛的目的只有一個,就是把這個雜染的因緣轉換成清淨的因緣,就是從煩惱障、業障、報障,轉成般若德、解脫德、法身德。我們其實就做這個工作。

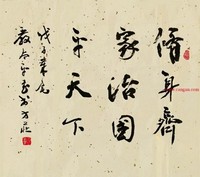

那麼應該怎麼做呢?倓虛老和尚結合本經的開示,說有三個方法,三個次第:第一個你要不迷,第二個是不取,第三個是不動。

我們面對因緣的時候,首先你要生起觀照的智慧。當然,這個觀照不是向外,是向內觀照,觀照你的起心動念,所謂「達妄本空,知真本有」。我們受外境的刺激產生的妄想是生滅的,它的本性是空的。不要跟著我們的感覺走,不要跟著我們一時的想法走。「知真本有」是說,我們的真如本性產生一種菩提的願望,那個是我們可以去隨順的。所以我們的心跟境接觸的時候,首先你要知道,什麼只是一時的感覺,什麼是恆久的願望。你要把心中的真妄很清楚的地區分出來,然後產生不取,最後不動。所以我們在佛法當中,修學的最高境界就是不動,不要亂動。

我們講一句實在話,我們今天不修行便罷,只要你開始在心地上用功,你就會感覺:一個人亂動是很危險的。從我自己的生命經驗來說,我看到太多的人在整個修學的過程當中,因為一念的差錯、一念的亂動,前功盡棄。《楞嚴經》後面會講到,你真的不要亂動。《楞嚴經》的基本思想是:以不變應萬變。因為你在整個修學過程當中、整個真妄的交攻過程當中,你的身心世界亂動,對你是非常不利的,因為魔境會干擾你的。外在的冤親債主——當然我們現在還沒辦法驚動魔王——你的冤親債主會干擾你,會給你一些錯誤的訊息;你內心的煩惱會反彈,你要調伏它,它也要調伏你。那麼你這個時候內外交攻。怎麼辦呢?不要亂動!所以我們在整個修學當中,先求不變,再求隨緣。你一動,可能就前功盡棄了。

問題是我們要怎麼不動呢?你就是要先不取。怎麼能夠不取呢?首先,不迷。你要很清楚什麼是真妄。所以你看佛陀花了三卷半的篇幅,來作心理的建設。盡管現在我們還沒有進入到二十五圓通的真實的止觀的修學,但是你必須先把不迷的基礎打好,就是很清楚地分別什麼是真實的、什麼是虛妄的。「達妄本空、知真本有」這八個字,我們可能要去學將近一年的時間,要花一年的時間學這個道理。那對以後的整個心念的止觀,會打好比較堅固的基礎。

癸三、約觀河顯見性無遷。分三:子一、請問。子二、說示。子三、領悟。

好,我們看第三段,約觀河顯見性無遷。

這一科是「十番顯見」的第三科。我們對標題作簡單的說明。這個重點在「觀河」,就是觀察恆河的水。其中有兩個內涵:一個是能觀的見性;第二個是所觀的恆河,即所觀之境。佛陀通過我們觀察恆河的因緣,來借事顯理。從觀察恆河的事相,去開顯我們不生不滅的本性,就是約著觀河來顯現見性是沒有遷變的。這當中有三段:第一段「請問」,第二段「說示」,第三段「領悟」。

子一、請問。分二:丑一、阿難密請。丑二、匿王顯問。

我們看第一個,「請問」。「請問」當中有兩段:第一段是阿難的密請;第二段是匿王的顯問。

丑一、阿難密請

阿難的密請是說,阿難尊者在這段並沒有正式地開口來請法,他是用一種合掌禮佛的方式來秘密地、間接地啟請。

我們看經文的第一段:

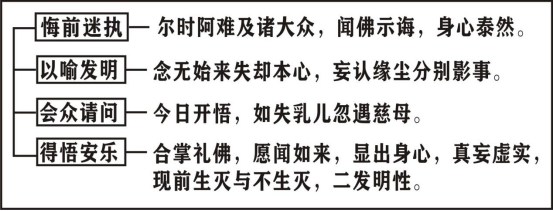

爾時阿難及諸大眾,聞佛示誨,身心泰然。

這一段是銜接前面的文,說是阿難尊者跟與會的大眾聽到佛陀開示「客塵、主空」的道理——我們內心當中有所謂的「主人」,即無量劫來我們對於無上菩提的這種上求下化的願望,這是我們不變的;第二個是「客人」,指我們在日常生活當中一時的感覺、一時的想法。把主客的內涵區分出來。阿難尊者聽到佛陀有關主客的這種生滅不生滅的教誨,他產生一種「身心泰然」的感覺。這個泰然就是舒適安樂的意思,非常的舒適安樂。

這一段我們加一個解釋。

蕅益大師在這一段說,為什麼阿難尊者聽到這個道理會舒適安樂呢?我們知道阿難尊者在前面「七處破妄」的時候,把整個我們這一念心可以說是破到「覓心了不可得」。阿難尊者當時的心情非常的驚怖,因為他產生了一種斷滅的思想。經過「十番顯見」的前面兩科,發明見性是不生不滅的,這個時候他找到永恆生命的一個依止處。你看那些禪師開悟以後會說,我終於找到生命的落腳處了。就是生命的變化當中,他有一個依止處。阿難尊者的心情也是這樣,他找到一個心中的落腳處,所以他感到舒適安樂。

我們再看第二段:

念無始來失卻本心,妄認緣塵分別影事。

剛剛的「身心泰然」,是講他現在的狀態。這一段是他對過去的回憶。憶念過去無始劫來,忘失了自己的真如本性,一直跟著心中的緣塵分別影事。

其實這個就是妄想。那麼妄想為什麼分成緣塵、分別、影事這三段呢?

首先我們看緣塵。妄想的生起是由六塵引生的,就是攀緣六塵,一定首先有一個所觀境。

第二,有一個能分別的心,我們對六塵產生分別的功能。這個分別的心跟所緣的境,心境和合的時候產生一個影像。比如說今天我這個心去接觸這個花的時候,我產生一種分別:這個花很漂亮。

「這個花很漂亮」就是一個影像。這是一個印象,這就是我一個想法。我每一次起這個想法的時候,這個想法就會產生引導的作用:誒,這個花很漂亮。其實我們就活在心境和合產生的一種影像之中。而這個影像,如果我們不加以破斥,時間久了,對我們就會產生一定的牽動作用。所以你看,我們的生命累積了很多很多的影像,有正面的影像,有負面的影像。這個都是所謂的妄想。我們會從過去的經驗、過去的影像當中,來產生行動。

這個就是由緣塵產生分別,由分別產生影像。這是阿難尊者對過去的回憶。

我們再看第三段:

今日開悟,如失乳兒忽遇慈母。合掌禮佛,願聞如來,顯出身心,真妄虛實,現前生滅與不生滅,二發明性。

那麼現在終於能夠開悟了。這個開悟,從本經來說就是「達妄本空,知真本有」——知道妄想是生滅的,是空寂的,是沒有真實體性的;而我們不生不滅的清淨本性是本來具足,是經常存在的。這種情況就像一個剛出生不久的小孩,遇到了慈悲的母親,找到了生命的依止的心情。這個時候,他一方面合掌禮佛,表示對佛陀的感恩,一方面他心中希望如來能夠進一步地開顯身心當中的真實跟虛妄,所謂生滅跟不生滅,這兩種差別的體性。

對這段經文,蕅益大師如是說:阿難尊者從前面兩番的開示,已經領悟到了我們真如本性的存在,但是並沒有很深刻,所以他這個時候希望能夠進一步地啟請。而這一段的啟請,阿難尊者並沒有開口,他只是心中的一種願望,這叫作「密請」。這樣的啟請其實是阿難尊者最後的啟請。他整個啟請,可以說是貫通整個前三卷《楞嚴經》的後半段。從此處到第三卷末的經文,都是因為這樣的密請才有佛陀的開示。這是阿難尊者聽完了「十番顯見」的前面兩科,顯出見性後的一個情況。

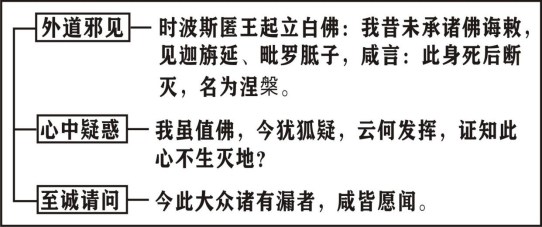

丑二、匿王顯問

我們再看波斯匿王的反應。波斯匿王的顯問,是直接用開口的方式來請問的。我們看經文:

時波斯匿王起立白佛:我昔未承諸佛誨敕,見迦旃延、毗羅胝子,咸言:此身死後斷滅,名為涅槃。我雖值佛,今猶狐疑,云何發揮,證知此心不生滅地?今此大眾諸有漏者,咸皆願聞。

在聽過前面兩番的開顯見性以後,波斯匿王的反應相當的強烈。所以這個時候在法會當中,波斯匿王就站起來。阿難尊者當時並沒有開口,波斯匿王開口了。他白告佛陀說:我過去還沒有親近佛陀、還沒有聽聞佛法之前,曾經親近過外道。這當中值得一提的是,當時有兩種大外道:一個是迦旃延,一個是毗羅胝子。迦旃延跟毗羅胝子這兩個外道,是整個印度當時外道六師中的其中兩師。

印度外道基本的思想有六種,就是六種師。這六師當中,每一個師都有十五個弟子,所以就有九十個外道。再加上他們的師父——六師,就構成了九十六種外道。九十六種外道,其實就是六種思想。

迦旃延這個外道的思想認為:生命由大梵天所創造。換句話說,我們每一個人死了以後,還要回到大梵天去。所以你在整個過程當中,造善也不會創造安樂的果報,造惡也不可能創造痛苦的果報。我們的生命只要做一件事,就是皈依大梵天,創造一個天人合一的思想就可以。這是迦旃延的思想,大梵天的思想。

毗羅胝子,我們一般叫自然外道。他認為生命就是一個偶然。這個生命就像一片樹葉,從樹上飄下來,有時候往東邊飄,有時候往西邊飄。所以生命的快樂跟痛苦,只是一個偶然。你為什麼會有痛苦?你為什麼會快樂?這是完全沒有因緣的。你的運氣不好,所以你痛若;你運氣比較好,所以你快樂。這種思想,也是撥無因果。

迦旃延跟毗羅胝子,他們的思想論點不完全一樣,但是他們有一個共同點:都是屬於斷滅的外道。他們的思想的共同點是「此身死後斷滅,名為涅槃」。意思是,當一個人死亡以後,就不可能再有生命現象;你只能夠活一次,你的生命只有這麼一次。你死了以後,就叫作涅槃。涅槃不必修,只要死了以後,這個不生不滅的涅槃就自然出現。這個觀念的問題點在於:此身死後斷滅。這個思想是很可怕的。如果我們沒有來生,我們造善造惡完全沒有意義了。那人生變成只有及時行樂,因為沒有來生,你造善幹什麼?你就沒有必要去斷惡修善了。所以這是很可怕的撥無因果。

波斯匿王把他心中長久以來的疑惑提出來:「我雖值佛,今猶狐疑,云何發揮,證知此心不生滅地。」我現在親近了佛陀也聽聞了佛法,但是我心中有這樣的一個結啊:到底有沒有來生?到底什麼是生命的真相?我還是有很多疑惑。希望佛陀能夠為我去發揮、去證明這一念心不生滅的本性。不但是我有這種想法,今此法會大眾,只要是還沒有成就聖道的凡夫,都希望能夠聽聞這樣的道理。這是波斯匿王聽了前面兩段的「開顯見性」以後的感想,從外道斷滅的思想的角度來請佛陀開示。

子二、說示。分二:丑一、明身有遷變。丑二、明性無生滅。

佛陀先回答波斯匿王的啟請,然後再回答阿難尊者的啟請。因為波斯匿王是顯問,他是直接開口,所以佛陀對直接的部分先回答。

我們看下一段。下一段等於是佛陀正式的開示。這一段當中分成兩段:一、明身有遷變;二、明性無生滅。

丑一、明身有遷變

我們看第一段的說明。身有遷變是說,這個色身是遷流變化的。在前面的「七處破妄」當中,佛陀破妄的態度是直接了當的,破除我們這一念心不在內、不在外、不在中間,可以說是「覓心了不可得」。但是對心的變化、身心世界的這種生滅相,並沒有講得很清楚,只是直接把它破掉。這一段就講得很詳細了,對色身的這種遷流變化講得很詳細。

好,我們看經文:

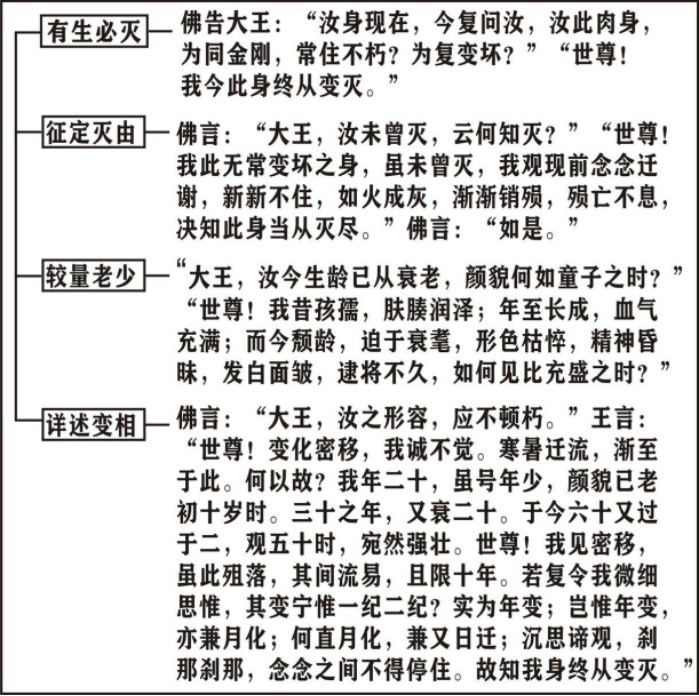

佛告大王:「汝身現在,今復問汝,汝此肉身,為同金剛,常住不朽?為復變壞?」「世尊!我今此身終從變滅。」

佛陀在開示之前,問波斯匿王一個問題說:「汝身現在」,我就就著你的色身來發明生滅跟不生滅的道理——我們講「就路還家」,就著因緣來開顯真理,借事顯理。佛陀說,我現在問你一個問題:波斯匿王,你認為你這一期生命的色身,是跟金剛一樣常住不朽壞,還是終究會變壞、會死亡呢?波斯匿王回答說,我的理解,我認為我這一期的生命,終究會從變滅,最後死亡,最後消失掉。也就是說波斯匿王理解,有生必有死。即使我這個波斯匿王,有過去的福德力量,貴為國王,但是也很難避免這樣的變化消滅。這個是波斯匿王的回答。那麼,佛陀針對這樣的回答,再進一步地加以開示。

我們看下一段:

佛言:「大王,汝未曾滅,云何知滅?」「世尊!我此無常變壞之身,雖未曾滅,我觀現前念念遷謝,新新不住,如火成灰,漸漸銷殞,殞亡不息,決知此身當從滅盡。」佛言:「如是。」

這時,佛陀進一步問說:波斯匿王啊,你現在的色身還存在,你怎麼就知道會變滅呢?佛陀的意思是說,你波斯匿王根本就沒有死亡的經驗,你今生出生到現在,都沒有死亡,都沒有消失過,你怎麼知道你的身體會消失呢?因為你沒有這個經驗嘛。波斯匿王回答說:世尊啊,我這個無常變壞之身,雖然我都沒有死亡,都一直存在,從小到大、從大到老都沒有消失,但是我可以用智慧來觀察。

我們講一下這個智慧。智慧的觀察有兩種:一種是現量,就是親證,親自看到——聖人的心親證真理,證到我空法空的真理。第二種是所謂的比量,我沒有看到,但是我從一種理論上來推度。這以下的文,都是波斯匿王的一種比量,他那種觀念上的智慧的推度。他說,我觀察,我不是用眼睛,是用智慧觀察。我觀察我現前的色身有兩種相貌:第一個,念念遷謝;第二個,新新不住。這是他對色身的理解。

這一段經文,我們根據圓瑛法師的註解,他講得比較好。

我們先解釋什麼叫「新新不住」。新新不住,簡單地講,就是我們的色身是前後變化的。所以圓瑛法師說,前念的叫作舊,後念叫作新。你看你的色身,昨天的色身叫作舊,就是舊的你,今天的色身是新的你。就是我們的色身它會從舊而變成新,然後新的東西又變成舊,又變成另外一個新。這就是一種前後變化。

第二個,它在變化當中,又念念地遷謝。這就是一種前後的相續。前面是講變化相,這講相續,就是前念既滅,後念即生。舊的一消失,新的馬上產生。它不會產生斷滅,它會有一種所謂的相續的相貌出來。

波斯匿王對色身的觀察,是通過比量的了解。他知道自己的色身是一個變化相,是相續相。這以下講出一個譬喻:就像香火——你看那個香,你把這個香插上去,我們感覺這個香是不動,其實它是在變化。它慢慢地燒、慢慢地燒,漸漸地就把炭的部分給燒掉了。它是慢慢地趨向殞亡,最後消失掉。所以我肯定知道我的色身總有一天會消滅、會窮盡,不可能像金剛不壞的。佛陀印證,「如是」。就是你對色身的觀察「念念遷謝,新新不住」,這樣的一種變化相、相續相是正確的。

佛陀下一段根據這樣的判斷再加以開示。我們看下一段:

「大王,汝今生齡已從衰老,顏貌何如童子之時?」「世尊!我昔孩孺,膚腠潤澤;年至長成,血氣充滿;而今頹齡,迫於衰耄,形色枯悴,精神昏昧,發白面皺,逮將不久,如何見比充盛之時?」

前面波斯匿王講到他生命的一個相續變化,佛陀就要從這個相續變化當中作一個比較。佛陀說:大王啊,你現在的年齡已經慢慢地衰老(波斯匿王是跟佛陀同一天出生的。也就是說,他現在這個時候是六十二歲,佛陀也六十二歲。所以他的年齡已經衰老了)。那麼你這個外貌,跟你孩童的時候相比,有什麼不同呢?你說你這個變化,到底是越變越好,還是越變越壞呢?問這個問題,說變化是沒有錯,是怎麼個變法呢?波斯匿王回答說:我的變化是這樣子的,跟您老報告。我過去做孩子的時候,我的皮膚(這個「腠」就是紋理)非常的豐澤光潤。慢慢地長大以後,血氣非常地充滿。誒,這就是變化了。從年輕到壯年。最後呢,如今頹齡,到了衰老的年齡。「迫於衰耄」,這個「迫」就是為光陰所逼迫。也就是說我們的改變,不是我們自己願意的,是被光陰所逼迫,而變成了衰耄(六十歲叫衰,七十歲叫老,八十歲叫耄)。我現在已經到了六十二歲了,已經慢慢地達到了衰耄的年齡。達到這個年齡的身心世界是什麼相貌呢?色身是:外表看起來已經是非常的乾枯憔悴,沒有像前面那麼的豐澤光潤;內在的精神也變得昏昧不清了。頭髮漸漸地白了,面皮漸漸地產生很多很多的皺紋。我在想,我再活也不會太久了。所以現在的身心世界,怎麼能夠跟年輕的時候比較呢?根據波斯匿王的描述,他的變化是從年輕的時候,變到強盛時期,再從強盛時期變成到衰老時期。他的身心世界是這樣變化的。這樣的變化是比較粗的。

佛陀又繼續地再追問。

佛言:「大王,汝之形容,應不頓朽。」王言:「世尊!變化密移,我誠不覺。寒暑遷流,漸至於此。何以故?我年二十,雖號年少,顏貌已老初十歲時。三十之年,又衰二十。於今六十又過於二,觀五十時,宛然強壯。世尊!我見密移,雖此殂落,其間流易,且限十年。若復令我微細思惟,其變寧惟一紀二紀?實為年變;豈惟年變,亦兼月化;何直月化,兼又日遷;沉思諦觀,剎那剎那,念念之間不得停住。故知我身終從變滅。」

這是把整個變化相,作出比較詳細的說明。

佛陀說:大王啊,你外表的色身、內在的精神的變化,應該不是突然間變化的吧?你說你現在慢慢老了,形色枯悴,精神昏昧,應該不是突然產生的吧?波斯匿王說:是的,我身心世界的變化是「變化密移」,是由很多很多微細的小變化構成一個大變化。而這樣的小變化,其實微細得我實在是沒有感覺的。那個變化,就像古人常說的草裡的冬瓜,你不見其大,但是它漸漸在長。你看那個冬瓜,今天看這麼大,明天也這麼大,其實它每一秒都在長大。這個變化是剎那剎那變化。所以我對這個變化,其實是很難感覺出來的。總而言之是由寒暑(寒暑就是一年一年,一年就一個寒暑)一年年地過去,慢慢地、慢慢地到了現在六十二歲。這樣的很多很多的小變化,構成一個大變化。

那麼這一個變化是什麼相貌呢?「何以故」,為什麼是這麼一個變化呢?他就回憶了。他說,我記得在二十歲的時候,那個時候叫作年少,但我的容貌已經老於十歲了。就是二十歲跟十歲比,已經比較老了。三十歲又比二十更衰老。現在是六十二歲,再觀察五十歲的時候,誒,五十歲還算是強壯。波斯匿王的結論是:人出生以後是一天一天地衰老。

這裡的衰老,是用十年來作一個判斷。這以下再把它細分。

世尊,我看到了這個微細的變化,這樣一種衰老的遷變,所謂的殂落,這中間的遷流變化,前面只約著十年。假設讓我很微細地根據智慧來觀察,其實我們的變化,何止是一紀(一紀就是十二年,十二年就一紀)。不是十年,不是十二年,微細來說應該是一年一年在變化;也不止是一年一年在變化,應該是一個月一個月在變化;當然也不止一個月一個月,是每天,乃至於我把心靜下來的時候,可以觀察到我的身心世界是剎那剎那、念念之間都沒有在停止的。生命就像是一個水流,它是動態的。所以我知道我的身心世界,從這個動態的變化,我感到我一天天地衰老。所以我得到一個結論:我有一天一定會死亡。這個是波斯匿王在佛陀的追問之下,把他整個生命的變化情況說出來。

這段的經文,雖然是出自波斯匿王之口,但是得到佛陀的印證。這一段的因緣觀,講到兩個觀念,值得我們一提:一個是講到諸行無常,一個是諸法無我。

無常的意思是說,我們的生命是前後變化的,而這個變化,從經文上來看,是剎那剎那的、念念之間的變化。比如你現在說:誒,我現在怎麼樣。其實你講這個「我」,已經是前一剎那的「我」,現在的「我」又是一個新的「我」。所以我們是活在一個動態的環境中,我們不是靜態的,生命沒有所謂的靜態。除了真如本性以外,都在動,所有的因緣都在動。所以我們要覺悟,我們是活在一個變化的、動態的環境中。這叫諸行無常。

第二個,諸法無我。這個是比較可怕的。它在變化的時候,你作不了主。你說:誒,我不要變化。不可能!當你出生的時候,你對你身心世界的變化作不了主。佛法的觀念是這樣:我們對今生是作不了主的,但是我們來生作得了主。你看佛法告訴我們要活在未來,因為來生可以創造,它還沒有出現。但是今生的時候,那個業大概都成熟了,要變化,有限,非常有限。萬般皆是業,半點不由人。因為你那個業造了,它在阿賴耶識當中,它就要釋放出來。所以我們對今生是無我的,你很難主宰的。所以說「諸行無常,諸法無我」。

蕅益大師說,這一段,如果我們好好地體會,能夠產生出離心。因為佛教的苦諦,是從無常無我安立的。什麼叫作苦諦呢?什麼叫作生命的苦呢?是我們對於眼前的因緣沒辦法掌控。你看我們現在還不錯啊,身體健康啊,今天中午還吃得到飯啊……但是問題點在於,你不知道明天會發生什麼事。我們的有漏生命跟聖人有一個差別,就是:聖人的安樂是決定的安樂;我們凡夫的安樂是不決定的,現在會出現,明天就會消失了、破壞了,所謂的沒有主宰性。所以,苦的意思就是不安穩。這個地方就說明了,從變化當中能夠產生一個出離心。

不過這個地方它也講出了一個消息,其實我們的變化還有相續,生命的變化還會相續的。諸位有沒有想到說,你來生會變成什麼樣?我們可以從這一段經文得到兩個結論:第一個,我們來生跟今生會不一樣,會變化;第二,變化當中也有一些相似點。其實我們把昨天跟今天比較,你就知道你的來生。你看,今天的你跟昨天的你是怎麼樣?變化了,但是也有幾分相似。它那個變化是怎麼樣?它是有變化,但是又會相續。所以來生的我肯定跟今生不一樣,但是有幾分的相似,就像水流一樣。你看這個水流流到後面,跟前面不一樣,但是味道有幾分相似。這個就是一個生命觀。當然,這個地方,它所要強調的觀念是無常變化,就是,色身是無常變化的。從這個地方我們能夠對現前的因緣產生出離。

丑二、明性無生滅

我們看第二段,明性無生滅。

在變化當中,其實我們有一個不變化的,就是我們的見、聞、嗅、嘗、覺、知這六根的本性是不生不滅的。好,我們看經文:

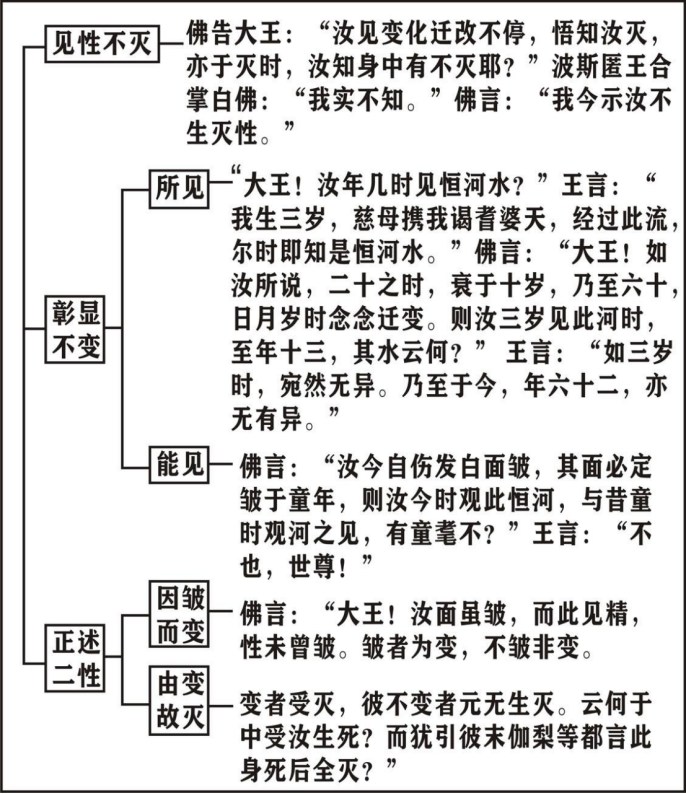

佛告大王:「汝見變化遷改不停,悟知汝滅,亦於滅時,汝知身中有不滅耶?」波斯匿王合掌白佛:「我實不知。」佛言:「我今示汝不生滅性。」

聽完波斯匿王的報告以後,佛陀就問大王說:你能夠如實地看到你的身心世界是遷流變化、永遠不停止的,所以你能夠得到一個結論:你的色身終將消滅。這是正確的。你進一步地也能夠體會到,當你的色身消滅的時候,當你現在的色身在變化的時候,有一個不生不滅的、不會變化的本性嗎?你知道這個道理嗎?波斯匿王說:我不知道。我只看到變化的相狀,我沒有看到不生滅的本性。這一部分我是沒有看到的。佛陀說:你只看到生命的一部分,沒有看到生命另外沒有變化的部分。所以我現在就要開顯,讓你知道另一部分,這種不生不滅、不會變化的本性。佛陀從變化當中開顯不變化。我們看佛陀有兩段的開示。

我們先看第一段。看經文:

「大王!汝年幾時見恆河水?」王言:「我生三歲,慈母攜我謁耆婆天,經過此流,爾時即知是恆河水。」佛言:「大王!如汝所說,二十之時,衰於十歲,乃至六十,日月歲時念念遷變。則汝三歲見此河時,至年十三,其水云何?」 王言:「如三歲時,宛然無異。乃至於今,年六十二,亦無有異。」

前面波斯匿王在描述他色身的變化的時候,佛陀都沒有開口,只講一個「如是」表示同意。但是因為波斯匿王看到的生命是一個局部的生命,看到變化的生命,沒有看到一個不變化的生命,所以佛陀這個時候要點醒他,說:波斯匿王,你在幾歲的時候就見到了恆河呢?你回憶一下你什麼時候見到恆河。波斯匿王回憶說,我在三歲的時候,我的母親就帶著我去拜見耆婆天(耆婆天就是長壽天。印度習俗,小孩子到三歲的時候,一定要去拜見長壽天,來祈求生命的平安、快樂。雖然波斯匿王身為王族,他也不能避免這個習俗,所以他的母親在他三歲的時候,帶他去拜見長壽天。在拜見長壽天的途中,他經過了恆河水)。那個時候我的母親就告訴我說,這個就是恆河。所以我三歲的時候,我的眼睛或者說我的內心,就能夠看到恆河,就能夠感受到恆河的存在。

佛陀說:大王,正如你所說的。你前面說你這個色身在二十歲的時候就衰老於十歲,乃至於六十歲的時候,也衰老於五十歲。在一年一月一日,乃至於在念念之間,色身是遷流變化的。你三歲的時候見到恆河,到了你十三歲的時候見到恆河,經過了十年。這十年當中那個恆河的水,到底有沒有什麼變化?波斯匿王說,恆河的水,我十三歲去看它,就跟三歲的時候看它完全一樣,都沒有變化;乃至於到六十歲,我去看恆河的水,也都沒有變化。

我們加以說明。水有兩種:第一個從外表來說,它的水質當然會變化。恆河水在印度叫作聖水,也就是說只要有人到恆河去洗澡,就能夠消業障,能夠生天。所以很多人為了消業障,就整天去恆河洗澡,當然污垢越來越多了。水的水質越來越髒,越來越污黑,這個是變化了。但是那個濕性是沒有變化的,身為水它永遠是濕性的。你看我們講地水火風,火永遠是熱性的,不管是大是小,它的體質是熱性的。那麼水本身呢?它的水質變化了,但是那個濕性是沒有改變的。這是一個消息了。可見得在生命的變化當中,有些是不變化的。佛陀從這個地方已經透露一個消息出來了:水質改變,濕性沒有變。所以我們看生命要看到兩面性,看到它的作用的變化,還要看到它的體性是不變的。這是大乘佛法的雙向思考。