佛弟子文庫

佛弟子文庫(第七講)

丙二、辨心願為立行之標準

諸位法師慈悲!陳會長慈悲!

諸位學員,阿彌陀佛!

請大家打開講義第十五頁,我們講到丙二,辨心願為立行之標準。

大乘佛教傳到中國以後,經過歷代祖師的整理,總共把它歸納成八個宗派,所謂的唯識、天台、華嚴乃至於淨土,總共是八宗,我們一般說大乘八宗。當然這八個宗派,都有它所依止的經典,所依止的理論跟它所修學的方法,套一句佛教的專有名詞來說,就是各有傳承。但事實上我們如果深入了解這八個宗派,雖然有各自獨立的修學方法,但是它們也有相互的關係。是什麼關係呢?古人說,「方便有多門,歸元無二路」,是說在過程當中,我們看到了八個門,但事實上這八個宗派,卻有共同的目標,就是圓成佛道。就像這個教室一樣,你可以從東門進來,也可以從西門進來,過程不一樣,但是進入到教室結果是一樣的。這就是為什麼所有宗派都必須要發菩提心,因為我們最終的目的,都是要圓成佛道的。

那麼就著成佛的規劃來說,它還是有兩種差別的。如果從八宗來看,還可以分成兩部分:一個是在淨土成佛,一個是在穢土成佛。在穢土成佛的,我們叫作聖道門,就是除了淨土宗以外的宗派。他們選擇成佛的處所,是在娑婆世界,生生世世在娑婆世界,懺悔業障,積集資糧。淨土宗的規劃,是我們到了淨土,在那個地方修學聖道,然後再回入娑婆,成就佛道。這就是兩種不同的規劃,是任大家選擇。

但是這兩種修行的重點就不一樣了。如果你走的是聖道門,要作流轉的準備,你就必須有三個條件:第一個,你一定要保證來生得到人身。你如果到三惡道就完了。到了三惡道,整個修行就中斷了。所以你一定要深信業果,斷惡修善。在聖道門當中不能有重大的罪業。這第一個,深信業果。第二個,要廣修資糧,懺悔業障。你來生必須要六根具足。第三個最重要,就是你要能夠遇到善知識。在整個密宗當中,所有的修學最後皈依根本上師,你必須要生生世世有上師的攝受。所以聖道門重皈依,重事修而輕理觀,偏重在業力的修學,而相對不重視思想的修學。因為它的成佛之道,是不著急,一生一生慢慢慢慢地往前走,這叫增上生。只要來生比今生好,就可以了。它追求的是生命的增上,所以對了生死這一塊是不著急。

但淨土宗就不一樣了。淨土宗是今生就要離開三界,所以淨土宗的修學剛好跟聖道門是相反的,它重理觀而輕事修。淨土宗不要求你積集很多的善業,因為你來生根本不想再來了,你的果報已經結束了。淨土宗認為今生是你最後一次投胎,必須背水一戰,沒有退路。那麼怎樣才能到淨土去呢?完全拼感應道交。我必須要保證臨終的念頭跟彌陀的大悲心能夠心心相應,感應道交,這是淨土宗最重要的一個目標,他沒有要來生再投胎的準備。所以你看淨土宗的人,很少去做什麼慈善事業,這個不是重點,淨土宗要求的是臨終的正念。

那麼臨終的正念,它必須要保證臨終時,那個心提起來要能夠順從本願,你的心跟彌陀的心是一條線的,要順從。雖然我們跟佛陀的心不一樣,但起碼是相隨順的,我們是走在同一條道路上。雖然佛陀走在前面,我們走在後面,但起碼是同一條高速公路。淨土宗整個修行就做這件事情而已。因為你往生與否,在信願之有無。你佛號念了多少,那是決定品位,是枝末。所以淨土宗重心態而輕業力,因為業力可以帶業往生。聖道門重業力而輕心念,因為它不著急,它準備要流轉,臨終時,沒有那麼高的標準,一定要順從誰的本願,沒那麼要求。

所以如果有志於來生到淨土去,你就要做一件很重要的事情:要改造你的思想。

按照正常情況我們是不能往生的,我們之所以流轉,就是我們內心有問題才流轉的。所以你如果不作調整,什麼都沒有做,那今生的你就跟前生一樣,不可能往生的。

我們再講一次,如果你用過去的思想來念佛,你是不能往生的!因為你為什麼流轉?就是有問題你才流轉的,這個不是別人給我們的。所以我們求生淨土除了念佛以外,改造我們的思想就變成是重點了。你修習什麼樣的善業,這個在其次。

臨終的正念,到底是一個什麼樣的相貌?什麼叫作順從本願?我們看蕅益大師的《彌陀要解》,他提出三個條件:第一個,他要求先安住空性,不隨妄轉。我們為什麼要安住空性?因為你不知道臨命終會遇到什麼事情,也不知道會遇到什麼樣的干擾,你不知道臨命終時,你的信心、願力跟佛號三資糧會受到什麼樣的打擊。所以你必須把心安住在《楞嚴經》說的不生滅心,一個很堅固不受干擾的地方。

《楞嚴經》告訴我們,怎麼修不生滅心?就是說我們必須要先觀察,生命的本來面目是什麼。在禪宗的傳承當中,我們看到一個很重要的,就是初祖達摩祖師傳給二祖這一塊,是一個很重要的關鍵。達摩祖師從印度來到中國,那時他看眾生都喜歡修事相的東西,沒有人願意修理觀,所以他沒有因緣,就到少林寺去進修,面壁九年。

這時有一個慧可禪師很有善根,他立雪斷臂,站在雪中求法。在《高僧傳》中說,慧可禪師站在雪中,雪下到了膝蓋,他如如不動。達摩祖師被他感動了!就從寮房裡面走出來,他說:「仁者你來這個地方,到底有何所求?」慧可禪師說:「我希望和尚大開甘露法門。」達摩祖師說:「佛法哪是那麼輕易可以傳授的呢?」慧可禪師就斷臂,表示他的誠意。斷臂以後達摩禪師被他感動,問他:「佛法法門很多啊,你現在希望修哪一種法門?」慧可禪師說:「弟子心不安,請和尚安心。」就是安住,我怎麼安住。

我們生生世世在三界流轉,曾經有很多次的生命,每一次的生命都打了很多的妄想,到現在我們的心已經很複雜。在這麼多的複雜情緒和煩惱當中,怎麼安住我們的內心?達摩祖師說:「你呢,先迴光返照,將心來,我與汝安。」你把那個打妄想的心找出來。結果迴光返照——「覓心了不可得」。達摩祖師說:「我已經把你的心安好了。」這「覓心了不可得」是整個禪宗的根本傳承。整個《楞嚴經》講了三卷半,就在講這個觀念:「達妄本空,知真本有。」

諸位要知道,你要做好心理準備,我們臨命終時絕對不是一個風平浪靜的時候。你現在提起佛號可能是風平浪靜,沒有人干擾你。你在自己的佛堂提起佛號,佛號是現前的,風平浪靜。但是臨命終絕對不是這樣子,你今生的業,前生的業都會起現行,它要跟你算帳的。所以我們必須受到很多很多的考驗。

那麼這時「菩薩云何應住」?這個是很重要的觀照力了。「覓心了不可得」,你要先告訴自己,你本來沒有妄想。

我們面對妄想有兩個方法:第一個從根本上觀空;第二個從枝末作用上對治。

第一個是先觀它的根本,所謂的「達妄本空」。你要了達妄想本來是空的,我們本來是沒有妄想,是後來才有的。我們必須站在沒有妄想的角度來面對妄想,因為這本來就沒有。那是怎麼有的呢?「因緣和合,虛妄有生。」那麼在因緣和合之前是什麼呢?是「清淨本然,週遍法界」。你最好把這個觀念早一點建立起來,因為你臨命終一定用得到。

你面對妄想不要馬上對治它,因為它的勢力太強大了,馬上對治它,你絕對不是它的對手。它無量劫來打那麼多妄想,你念佛的時間一天才兩個小時,妄想打了二十二個小時,所以你必須要有智慧來幫助你。你先觀這個妄想是沒有根的,它本來是沒有的。既然是虛妄的,有什麼好怕的呢?你只要不隨妄轉,只要不跟它感應,對你一點傷害都沒有,它只是一個虛妄的假相。

所以,我們前面花了很多時間,告訴大家怎麼安住。因為一個房子要先有基礎,才能夠往上蓋。如果你沒有安住,沒有找到妄想是畢竟空的,你後面的調伏力、引導力就很難修學了,這是根本思想。

我們前面講到安住,現在我們談到調伏跟引導。假設你真實的以空性為住,你就找到你的家了。接下來就是開始對治妄想的枝末作用。就是,我們怎麼在內心當中建立一個引導跟調伏的力量,來對治妄想的虛妄作用。前面是在根本上觀空,這個是在作用上的對治。

好,那麼這一段論文,我們先念一遍,請合掌。

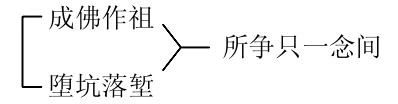

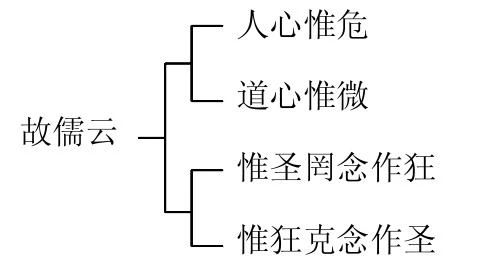

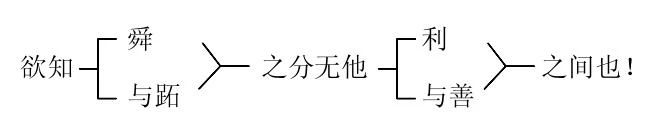

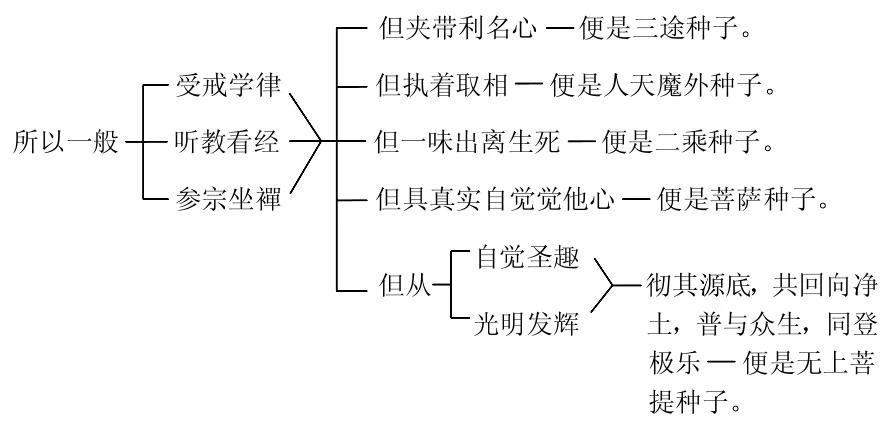

(一)成佛作祖,墮坑落塹,所爭只一念間。故儒云:「人心惟危,道心惟微。」「惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖。」欲知舜與跖之分無他,利與善之間也。所以一般受戒學律,聽教看經,參宗坐禪,但夾帶利名心,便是三途種子;但執著取相,便是人天魔外種子;但一味出離生死,便是二乘種子;但具真實自覺覺他心,便是菩薩種子;但從自覺聖趣,光明發輝,徹其源底,共迴向淨土,普與眾生,同登極樂,便是無上菩提種子。故曰:「一切法正,一切法邪。」

----《靈峰宗論》----

好,假設我們每一個人,都已經找到我們根本的空性,那麼站在空性的角度,我們開始來處理過去生留下的障礙,這時我們就有資格來修調伏力跟引導力。

先看第十六頁第一段的脈絡。

我們把這個文先消一下。說一個有情眾生,不管你是長壽還是短命,總而言之你要過一輩子,活得快樂也好,過得痛苦也好,你到臨終時有兩種情況:第一個,成佛作祖;第二個,墮坑落塹。就是我們到臨命終時,有可能你的生命是往上走,叫作增上,你來生比今生好,這是一種可能;第二種可能,你來生是墮落了。所以我們的生命有兩種可能:第一個是往上,第二個往下。

關鍵在哪裡呢?就在你臨命終那一念的心念。整部《楞嚴經》十卷,都在講這個觀念,生命是我們的心念創造出來的。《楞嚴經》把我們臨終的心分成兩塊:一個是情,一個是想。什麼是情呢?簡單地說就是情執。我們日常生活當中,接觸到很多的人,遇到很多事情的刺激,產生一種感受。這個感受產生妄想一定有一個相,然後你的心就住在這個妄想,就變成情執了,就是一種情緒化的感情。這是第一個。第二個,是你經過聖賢道理的學習,透過道理的觀照產生的智慧,這叫作想。

諸位要知道,情是外境刺激你的,是透過六根感官的刺激,產生的一種情緒作用。那麼「想」是你透過內心的道理,從裡面自己如理思惟生起來。《楞嚴經》上說,臨命終時如果你的情執比例高,你就往下墮落。因為「情」是水,「想」是氣,它是一種浩然正氣。在《楞嚴經》上說,做人的標準,你來生要做人,至少要有六分想,四分情,就是說你理智的觀照,要超越你的情執。所以六想四情,這個是人的標準。你如果是純情,那你這個人從來沒有修,沒有讀過聖賢之道,整天放縱你的慾望,你臨終是直接墮阿鼻地獄,這是純情入阿鼻地獄。那麼九情,有一分的想,入無間地獄。它是慢慢慢慢一直往上升的。

所以我們臨命終時要往生,必須要把情執轉成觀想,轉成智慧,這件事很重要!不是修業力,是思想的改造。你必須要引導你的情執慢慢地減少,你智慧的觀照慢慢地增加,這個叫作臨終的正念。所以改造思想在淨土宗是很重要。

蕅益大師特別提出來,我們臨終的一念心,影響我們來生的去處。這以下引證:

蕅益大師在發明這個道理之前,他引用世間的聖賢之道。他說這個道理不但是佛陀這樣子講,就是世間的聖賢都有這種觀念。你看儒家思想,它把人分成兩種:我們一念心,有人心跟道心。這個人心就是《楞嚴經》說的情執、慾望。我們過去生曾經在世間的五欲裡面享受過,享受過以後留下很多的後遺症,產生很多的感情、很多的妄想,這是人心,是我們對慾望的一種希求。這個世間的快樂果報有什麼過失呢?它讓你享受快樂以後,心中經常打妄想,這種妄想揮之不去。

第二個就是道心。道心就是說,我們曾經學習聖賢的道理,從當中得到智慧。但是在儒家的思想認為,人心是危險的,道心是微弱的。也就是說一個正常人,慾望的勢力是超過於智慧的勢力,所以儒家思想它提一個很重要的觀念:人要接受教育。教育的結果就會產生不同。它說,「惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖」。說聖人跟一個恐怖分子,一個狂人,有什麼差別呢?我們就談談我們的過去,其實我們的過去,沒有太多差別。說實在的,套一句台灣話,「七的不要笑八的」,因為你做過很多錯事,我也做過很多錯事,是吧?我們就是有共業,才會投胎在同一個世界。如果論過去,我們差別不大。這就是為什麼我們會生長在同一個時間、同一個地點、同一個時空,因為我們有共業,我們來自於同樣的過去。

但是,我們不一定有同樣的未來。就看你今生的努力了。從儒家的思想認為什麼是好人?因為他善於克制自己的慾望,能夠啟發他的道念,這個叫作好人。他今生做出了努力,做出了學習,做出了改變。什麼叫作壞人?這個人放縱他邪惡的一面,放縱他的慾望,不好好學習,他就變壞人。諸位!我們有相同的過去,但是我們不可能有相同的未來,關鍵就在你現在怎麼做了。

我們有兩個選擇:第一個,我們就把過去生的福報花完,該怎麼享受就怎麼享受,盡情享受,那你來生只有一條路可以去,到三惡道去了。因為放縱慾望的結果,放縱了這一塊煩惱的勢力,你臨終時一定是起顛倒的。所以我們今生好好修學,臨終就能保持正念。好人跟壞人的區別來自於:第一個,好人就是克念,他能夠克制自己的煩惱;那麼壞人呢?是放縱自己的煩惱,差在這裡。

所以他總結:

舉一個例子,用這個事相來證明這個道理。舜,他是古代的君王,他是個好人,做了很多善事利益百姓;跖是一個大盜,他統領九千人到處殺人放火,做了很多傷害眾生的事情。那麼這兩個人生長在同一個時代,表示他們有相同的過去,為什麼今生會產生不同的作用呢?因為「利與善之間也。」一個人的心住在慾望,他的目的為了追求今生的快樂;另外一個人的心住在善念,他為了積集善業而努力。

到現在我們都沒有談到佛法。從世間的聖賢之道,我們已經知道,人要能夠離苦得樂趨吉避凶,就要調伏慾望。調伏慾望這一塊,在儒家的思想,它的方法是制禮作樂。因為儒家思想認為人心本善,只要你教育他,他會往好的方向走,所以它用禮儀來約束你的身口,用音樂來陶冶你的性情。古代的音樂是比較優美的,現在的音樂都很躁動。儒家思想是從人性本善,從一種比較正面的思考來教育我們。

但是另外一個法家思想就比較悲觀。它認為人性本惡,法家認為教育沒有用。法家說,一個人要造惡時,他要去偷盜,你跟他說,你不要偷盜,這樣子你的祖先會蒙羞的。你用禮樂來教育他,他不會聽的。法家會說把這個人綁起來,關起來就對了,所以法家是嚴刑峻法。因此在中國的文化當中,基本上歷代的君王都是外儒內法,儒家、法家一起運用。你善根夠我就跟你講道理,你要不聽話就法家伺候。

總而言之,在聖賢之道當中,都知道一個人要調整心態,你的生命才能夠增上,這一點很重要!諸位!很多人都以為,你修善來生就會比較好,不一定!佛陀在經裡面說,一個人的心,如果是放縱你的煩惱慾望,就算造很多善業,因為你的心是墮落的,你還是會到三惡道得果報。諸位要知道,善業會讓你活得快樂,但是你內心是決定六道的升沉。你看現在很多的狗,被人家養得很快樂,對不對?但它在畜生道,是卑賤的果報。這就是他放縱煩惱,但是他積集善業,所以他的果報不能得尊貴身,不能在比較尊貴的人天乃至於佛菩薩的地方得果報。如果放縱你的慾望,就算你造了很多布施的善業,做了很多的義工,你的善業會在卑賤的果報裡面表現出來,你可能在畜生道做一條大蟒蛇,或者做鬼王,去享受你的善業。善業的安樂果報有很多種可能。你的升沉,六道的升沉,十法界的升沉,是靠你的心理素質。

好,這一段就是說明,人生的整個升沉,所謂的「成佛作祖,墮坑落塹,所爭只一念間」。生命的整個大方向的決定權,就在我們內心的素質。

這種概念有了以後,我們就看下一段。

一般受戒學律、聽教看經、參宗坐禪,這三種法門都是佛陀製定的大功德的法。比方說你持戒;比方說你學習教理,修習止觀;比方說你修學禪宗;比方說你念佛持咒等等,由此類推,我們每一個人在佛法當中,都會選擇自己的法門來修學。你可能每天拜懺,也可能每天念佛,你也參加共修,雖然我們同樣在佛法當中積集善業,但是我們來生有五種可能。

第一個,「但夾帶利名心,便是三途種子。」假設你心理的水平,是住在世間的名利,心裡面有很多的想法,但是你的主流……,什麼叫主流呢?我們解釋一下。我們每一個人都是善惡都有,但是,如果你有一個想法是數數現行,然後深生好樂,這個念頭經常起現行,這就是你的主流了。如果我們今天把名利看得很重,就算造善業,這個善業還是會到三惡道得果報,因為你心理水平就這麼回事。

第二個,「但執著取相,便是人天魔外種子。」這個執著取相比名利心好,因為名利心是檔次最低的,你是追求世間的榮華富貴。第二個你是執著善業,雖然他執著善業的相狀,但是他的水平比較高,這個人不是做人就是做天人。如果他又喜歡感應神通,就有可能變成外道了。但是不管怎麼說,這個比追求名利好一點。追求神通,追求善業這種執著,相對來說,水平就高一點,這是人天的,至少他是一個人天的尊貴身,雖然沒了生死。

第三個,「但一味出離生死,便是二乘種子。」二乘種子,二乘人其實是滿有道心的,但有個缺點,他對人生的痛苦感受太深,他今生所受的折磨太重,所以對人生是完全的悲觀主義。他認為生命是沒有價值的。你看我們到淨土去,是暫時的,總有一天還要回入娑婆度有情!我們只是把淨土當作一種過渡。但是二乘人離開三界,他是永遠不想再回來。觀三界如牢獄,視生死如冤家。但期自度,不願度人。這種人就到偏空涅槃去了,他所修的善業就往那個地方引導。這是第三種人。這種人,我們一般說是悲觀主義者。

諸位要知道,佛法的操作,就像你在吃藥一樣,適可而止。有些藥你不能服用過量,尤其是苦諦。慢慢你就知道,雖然苦諦可以調伏我們對娑婆世界的貪愛,但是你用得剛好就好了。如果你苦諦操作過量,可能會影響你的大悲心。其實二乘人就是這樣子,他對苦諦的感受特深,可能他從小有這樣的經歷。總而言之苦諦的操作過量,讓他對生命產生極度的厭惡。大乘佛法是認為生命沒有好壞,因為畢竟空,你操作得當,人生可以創造大功德;你要是操作失當,人生會造重大的罪業。所以人生沒有好壞,一個生命體出現沒有好壞。但是小乘人把人生定義成痛苦的,是絕對不好的,這個就有所偏執了。這就是為什麼他最後沒有萬德莊嚴,是他的思考模式出了差錯,一味地出離生死。出離生死可以,但是你不能一味,不能過度。那麼這種人過度地對生命產生排斥,在成佛之道,他一定要先經過二乘的過渡,然後再回小向大,這是第三種人。

第四種人,「但具真實自覺覺他心,便是菩薩種子。」這種人他一方面上求佛道,一方面又下化眾生。他在空性當中有佛道的好樂,又有對眾生的悲憫,這個人一定會直接到菩薩的果位。第三種人是以苦諦為住,變成二乘;第四種人中道實相為住,他會知道什麼事情都要做得剛好。

第五種是最圓滿,「但從自覺聖趣,光明發輝,徹其源底,共迴向淨土,普與眾生同登極樂,便是無上菩提種子。」第五種人是以無住為住,這種人經過長時間大乘佛法的修學,能夠「自覺聖趣,光明發輝」,能夠找到生命的根源,知道我們「何期自性,本來清淨」。

諸位!你有沒有想到一個問題,你是怎麼來的?你從什麼地方來?有人說,欸,我是從父母親而來,這個思考是最低層的思考。高一層認為我是由業力而來,不錯啊!因為你有業力,萬般皆是業。但是從業力而來,這個還不夠徹底。你有沒有想到,這個業力還沒有成就之前,你是怎麼來的?在業力沒有和合之前,看《楞嚴經》的意思,我們從空性而來,人生是無中生有,本來沒有,然後因緣和合,啪!出現了。這跟做夢一樣。你看你做夢時,你夢到的夢境本來沒有嘛,是夢心的和合,然後出現了,最後還是沒有。所以你能夠從畢竟空當中建立你的人生觀,直接成佛,速度最快了。

這個地方就是說,我們修習相同的法門,但是不會有相同的結果。你看大家一起念佛,假設我們辦一個佛七,一百多個人念佛,這句佛號進入了一百多個人的內心世界裡面,經過你思考模式的操作,最後創造出來的結果,答案是每一個人不一樣!這個叫諸法因緣生。如果佛號進入一百個人的心中,每一個人結果都一樣,那這句佛號叫有自性,它有主宰性,那就違背了佛法畢竟空的思想。佛法認為沒有一個法是有自性的,「諸法無自性,一切從緣起。」如果每一個人念這句佛號,都產生相同的結果,表示這句佛號有它的獨立自主的體性,那麼這樣子就違背佛法的因緣觀了。佛法認為沒有一個東西是有自性的。佛法的結果答案都是只有一個,那就是不一定!通通不一定!看你的內心世界,看你的心理素質,這是很重要的觀念。你的內心素質引導你所有的修學,所以你的心理素質提升了,你的生命就全部提升了。

答案總結,「故曰:一切法正,一切法邪。」所有的法門都可能讓你超越生死到淨土去,所有的法門也可能讓你墮落到三惡道去享受快樂,都有可能。一切法可能是正,一切法可能是邪,答案是不一定。所以提升你的心理素質,就變得很重要了。因為它就像是整部馬車,馬車往哪裡走,車子不能決定。這個法門不能決定你的去處,法門沒有方向性的,是前面那匹馬。那匹馬往哪裡跑,車子就得往哪裡跑。

我們做一個總結。看看這兩段,《法句經》的兩段,把這個一切法正,一切法邪,做個總結。兩段都念一念,請合掌。

○諸法意先導,意主意造作。若以染污意,或語或行業,是則苦隨彼,如輪隨獸足。

○諸法意先導,意主意造作。若以染污意,或語或行業,是則苦隨彼,如輪隨獸足。

○諸法意先導,意主意造作。若以清淨意,或語或行業,是則樂隨彼,如影不離形。

這個地方講出了兩種生命的結果,先講一個道理,「諸法意先導,意主意造作」,說我們在佛教裡花了很多時間,修了很多的法門,我們也布施,也持戒,也念佛,也持咒,那麼誰來引導我們做這麼多的善業呢?意先導——你的心理狀態,你的思考模式,引導了你所有的善業。由你的思想來做主,也是由你的思想來引導它造業。假設你今天是以染污意,追求世間雜染的名利,那麼「或語或行業,是則苦隨彼」,你總有一天要嘗到痛苦,「如輪隨獸足」,就像這個輪子,永遠跟著前面的動物走,這個輪子是不能做決定的。

這個地方我們要解釋一下。為什麼他積集善業最後是痛苦呢?這有兩種可能:如果你學佛很早,很年輕就學佛,大概到了中晚年,你的福報就會現前,這是正常的。佛教就是不斷地懺悔業障,積集資糧,所以你的生命很快會改變,很快會出現快樂的果報。如果這個發菩提心的人,面對果報,不迷、不取、不動,繼續往前走,不住在這個福報,但這個福報還是會出現,因為因果法爾如此。但如果你一開始的發心,就是為了追求福報來修善業,糟糕了!這個福報就通不過去了,你就住在上面了,然後開始享受、放逸了。你今生開始放逸,來生就直接墮落了。來生因為你的善業提前起現行,所以在享受福報時,你的煩惱就開始活動,福報享盡你第二生就墮落了。這是第一種情況。你學佛得很早,善業修得很多,到晚年福報現前,因為你的發心不正,結果你陷入了福報的陷阱當中。你不能夠說福報害人,因為是你自己的發心不對。很多人也是福報現前,他走得過去,因為他追求更好的東西。生命是這樣,你要拒絕、捨檔次低的東西,後面的東西才會出來。佛法修學是一層一層的。佛法會先給你比較低層的東西,你不要,往前走,它再給你更高層的。你再不要,它再給你更高層的,它是一層一層出現的。如果你學佛學得早,晚年就會起現行,這個就考驗你的發心了。發心錯了,你今生就直接陷進去了,第二生就直接墮落了,這是第一種情況。

第二種人,學佛比較晚,善業相對修得比較少,他的福報可能就到來生才起現行,這種人第三生墮落。來生你很快樂,但是你跑不出這種快樂,你一定陷進去,因為第二生你的心在造善業時,就住在這裡了。所以第二生福報現前時,你一定會放逸,一定會,絕對跑不掉的,然後你第三生墮落。這個痛苦什麼時候出現呢?不是馬上出現,因為你積集善業怎麼會有痛苦呢?它是在善業結束以後出現痛苦,可能是來生,也可能是第三生。當然這要怪你自己了,因為你一開始的發心檔次不高,所以就容易陷進去。

我們再看第二個。「諸法意先導,意主意造作」,這個道理跟前面一樣,就是我們的生命所有的行為是由內心來主導的。假設我們以清淨的菩提心,來發動我們的口業,讚歎別人做的慈善事業,「是則樂隨彼,如影不離形。」諸位如果你發心發得水平高一點,你還是會享受快樂,但這種快樂不會障礙你,這個叫作自在的快樂,而不是帶業的快樂。你看有些人他活得很快樂,但是這個快樂不會讓他墮落。他不為所動,能夠很快地從快樂走過去,得到後面更好的東西,他要的是摩尼寶珠,他不會去在乎這種路邊的生滅的小花。

為什麼有些人福報現前時他走得過去,有些人走不過去呢?就是各自的發心不同。我們每一個人學佛一定要先斷惡修善,一定要先有人天乘的基礎,才有出世的功德。但是學佛很矛盾的地方也在這裡,我們都要修善,而修善的結果就會出現福報,出現福報就會讓我們迷惑顛倒,這個地方是大問題了!那麼就跟你剛開始的發心有關係了。如果你發心發得很高,為了成佛,為了求生淨土,你很容易從快樂的果報裡輕輕地走過去,福報變成一種增上。因為你有福報,你更專心地斷惡修善度眾生,所以福報為你所用,你有主動權,你掌握了福報,福報聽你的。如果你發心錯誤,你就被福報牽著走,福報牽著你走,你就到三惡道去了。你要有心理準備,我們一定要經過福報這一關的,但不是每一個人都過得了,不是!要看你的調伏力引導力了。因為你一定要先斷惡修善,一定要先修善業,然後才有所謂的修止觀。所以說往生淨土的人要知道,阿彌陀佛的名號是很大的功德,無量光,無量壽,你在佛號裡面操作,會創造廣大的功德。但這個功德的趨向有很多種可能。那麼你現在怎麼來引導這句佛號趨向於淨土,關鍵就在這裡了!