佛弟子文庫

佛弟子文庫(第三十四講)

我們講到了四聖諦。那麼四聖諦,從淨土宗正念的角度來說,我們選擇兩個法是必修的:

一個是思惟苦諦。我們要把娑婆世界的痛苦這一塊參透,臨終時的力量是不能勉強的,你沒有力量就沒有力量。就是佛號的那種衝力、那種決斷的力量,來自於你對娑婆世界痛苦的體驗有多深。你對娑婆世界的痛苦多一刻的體驗,你佛號的力量就加強一分的力道。

所以說,以印光大師的標準,我們要產生一種決定性的佛號,而不是可有可無的佛號。那種決定性——我一定要往生的時候,你對于思惟苦諦這一塊的出離心就變得很重要了。你不能等到臨終再來決定,不可以!臨命終的時候,要處理的事情太多了。所以我們必須要在身體健康、頭腦清楚的時候,就要跟自己溝通,到底來生要去哪裡,你要想好,你必須要產生一個明確的方向出來。

而這種明確的方向,來自於智慧觀照,絕對不可以來自於你的生活體驗,不可以!事相的體驗力量通通是分散的,一定要來自於道理的參透。不管你今生吃了多少苦,只要你不用智慧去觀照,你的出離心是不完全的,不全面的。不全面你就有盲點,就有漏洞,那個佛號可能會從漏洞裡面跑出去,你要小心!所以佛陀講這個「此是苦,汝應知」的時候,是透過智慧的觀照而如實了知的,不能透過生活的體驗去了知,不可以!因為它不全面。

那麼思惟苦諦這一塊結束以後,其實它的正修就是調伏愛取。前面的苦諦會幫助我們提升佛號的力道;這個調伏愛取是破障,不要把佛號產生錯誤的引導,這是調伏我們對身心世界的愛取。

庚二、四念處 分四:辛一、觀身不淨;辛二、觀受是苦;辛三、觀心無常;辛四、觀法無我

四念處,我們先解釋這個標題。這個「四」,就是它有四個法門,用四個智慧的法門去觀察四個處所,這個地方包括「四念」跟「四處」。

我們先看它的所觀境。佛陀在講到愛取時,開出四個所觀境,把我們的身心分成身、受、心、法四個所觀境,四種調伏的處所。那麼能調伏的智慧是什麼呢?叫「念」,叫作不淨、苦、無常、無我,用這四種智慧來調伏對四個處所的愛取跟顛倒,這叫四念處。

辛一、觀身不淨

首先我們先觀身不淨。觀察色身是不淨的,調伏我們對於色身的愛取。我們先把它念一遍,這是蕅益大師的偈頌:

恩愛迷情,四大緣生妄有身。

膿血交相潤,臭穢常無盡。

饒你會莊矜,畫囊盛糞。

一旦神離,不復堪親近。

切莫把未爛骷髏認作真。

這個色身的貪愛有兩個地方:一個是對自己色身的貪愛,這叫作身見;一個是對他人色身的貪愛,這叫作淫慾。一般來說,年輕人對色身的貪愛,偏重在貪愛他人的色身——淫慾這一塊;年紀大的人,他偏重在貪愛自己的色身。臨終的時候走不開,有時候就是因為貪愛自己的色身——身見。這兩塊的愛取我們都應該調伏。

那麼怎麼調伏呢?用不淨觀來調伏。蕅益大師講不淨觀,我們看這個講表的地方有三段:

第一個,前言。他說,「恩愛迷情,四大緣生妄有身。」

蕅益大師先解釋這個色身是怎麼來的呢?是我們命終的時候,投胎之前會先經過一個中陰身,就是前一個五蘊的果報結束了,下一個五蘊果報還沒有生起,這個中間的過渡,就是中陰。

中陰身一旦從色身跳出來的時候,他會根據他的業力,而看到他來生的父母在做男女的交媾。這時他會起一念的恩愛迷情,就是臨終一念的妄動。那麼一念妄動這個恩愛迷情的心念,跟父母的四大——就是父精母血會產生結合。就是你的神識,因為一念的愛取,當然也包括業力,業力跟愛取的結合,就投入到父精母血的那個色法裡面去,就有了身體,虛妄有了身體。

這一段開示是要說什麼呢?其實從四念處的角度,應該是沒有這一段,從聲聞法當法裡面,不應該有這一塊。但是蕅益大師是從大乘佛法的角度來融通小乘。就是說,我們在調伏煩惱之前,在對治對色身的貪愛之前,先告訴自己,你本來沒有色身,那是一念虛妄的心去攀緣一個虛妄的父精母血的境,所以妄有身。

在大乘的止觀裡面,是很強調這個觀念。先把心帶回家,先安住空性,然後再來調伏,這樣速度力道會更快,這個是很重要的。我們待會會講到一佛乘,一佛乘的操作就是說,你可以站在大乘的角度來修五戒十善,站在大乘的角度來修聲聞的四諦十二因緣,速度更快。「以大容小,無法不大;圓人受法,無法不圓」,大小乘的觀念是可以融通的。

當然法門它有它的特色,法門不能夠隨便去融通,但是觀念可以融通。這個地方明顯地知道,蕅益大師把大乘的正念真如的思想放進來。就是我們對色身貪愛,其實是貪愛一個虛妄的假相,是滿足你的妄想,就是你貪愛的是你心中的影像而已,因為根本就沒有色身。我們只是在滿足我們的妄想,我們其實不是真正的貪愛那個色身,是講這個意思。完全法法消歸心性,完全是你去攀緣你心中所出現的影像,如此而已。

所以站在本來沒有色身的角度來調伏對色身的愛取,這是第一段。本來沒有色身的,「何期自性,本自清淨」,這第一個概念。本來沒有色身,但是因為一念妄動,從因緣的角度安立了色身的假名假相假用,所以還是要調伏。

怎麼調伏呢?三個方法:

第一個,「膿血交相潤,臭穢常無盡。」

先觀內相不淨。我們很容易被身體上的這一層皮膚所蒙蔽,所以觀身不淨,一定要把皮膚切開來。你不把皮膚切開來,你一輩子看不出,色身有什麼不乾淨的地方。所以你一定要先把皮膚切開,把肉也切開,然後把你的色身剝開以後,看到裡面的東西,「膿血交相潤,臭穢常無盡」,心肝脾肺腎,大小便溺。所以事實上看我們的色身,我們從身體裡面找不到一個乾淨的東西,找不到。這是觀察內相的不淨。

那麼看看外相。這種不淨的東西,它還不是乖乖地在裡面待著,它怎麼樣呢?「饒你會莊矜,畫囊盛糞」。即便你把外面這個色身打扮得漂漂亮亮的,「莊矜」就是用種種的莊嚴去裝飾它,但是你就是一個畫囊,一個皮膚畫了鼻子、眼睛、嘴巴,但是你經常九孔流出不淨物。這就是為什麼我們每天要洗澡,因為它這個不淨的東西不是在身體裡面待著,它經常往外排,這叫畫囊盛糞。外相其實也是不乾淨的。

這個是生前,那死了以後,「一旦神離,不復堪親近。」一旦神識離開,死亡到來的時候,色法一定要心法的加持,你看一棟房子,只要超過三年沒有住,這個房子就差不多開始壞掉了,因為它沒有心力的支持,色身亦復如此。一旦你的神識離開以後,你的色身就開始變成蒼白,然後轉成瘀青,然後慢慢慢慢地膨脹、膨脹、膨脹,砰!破裂,破裂以後流出種種的膿血,尸蟲把你的肉吃掉,最後變成一堆白骨,最終完全消失掉。所以當我們一旦死亡到來的時候,是「不復堪親近」,死了以後也是不乾淨的。

我們作一個總結:「切莫把未爛的骷髏認作真。」其實我們現在的色身,也就是一個將爛而未爛的一個骷髏,它可以走來走去,可以吃飯、睡覺、拜佛,如此而已,它就是一個未爛的骷髏。

這個地方的意思就是說,我們以前之所以貪愛色身,來自於我們對色身一個錯誤的理解。因為我們看到色身的表皮,都被那層皮給騙了。所以我們應該說,這個東西你真的要是想貪愛,它值得貪愛嗎?你就把皮剝開來,看到五臟六腑,其實不管內外,都沒有一個乾淨的東西。

懺公師父說:這個貪愛色身,除了煩惱以外,還跟業力有關係。這兩個彼此有生死業力的互相吸引。懺公師父舉個例子說:你看那個蛇,公蛇看到母蛇就被它吸引,哇!這蛇很有曲線美!那麼這個豬也是一樣,公豬看到母豬說,哇!這個豬長得很豐滿。互相吸引,是這麼回事。

其實人跟人之間,是與業力有關係,但是業力是很難改變的,所以我們只能夠改變煩惱。業力真的很難改變,互相吸引這一塊是無解的。你說:「欸,你為什麼欣賞他?」沒有道理,真的沒有道理,就是過去的業力,你要麼欠他;要麼就他欠你,就這樣。所以你看業力還完的時候,兩個人就不互相吸引了。

所以這個色身是不美妙的,但是為什麼互相吸引呢?他外有業力,內有顛倒的妄想,所以兩個結合起來。人生為什麼那麼複雜?就是內憂外患,內外夾殺。但是業力真的很難改,我們懺悔只能夠改變自己的這一塊;跟眾生的互動這一塊,無解!因為他不改變,你一點辦法都沒有。這個地方就是說,我們只能夠改變自己的心態。

辛二、觀受是苦

愛取的煩惱,它一定是兩個之間的作用:一個能愛取,一個所愛取。色身是所愛取,那麼是誰來愛取色身呢?誰來領受呢?就是我們的感受。因為我們放縱自己六根感官的感受,才會無止境的去攀緣色身。所以我們對治了所攀緣的色身以後,還要去對治能愛取的這個受,觀察這個感受,其實都是痛苦的。

我們把它念一遍。

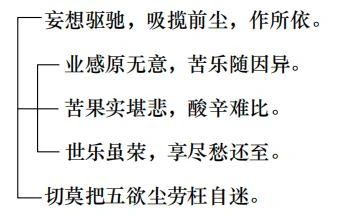

這個偈頌,蕅益大師也是分成三段。

第一個,先講講這個感受。我們六根的那個感受是怎麼來的。「妄想驅馳,吸攬前塵作所依。」這個所依,唯識學叫作神識,我們六個眼識、耳識、鼻識、舌識乃至於這個身識、意識,這個六識它在產生了別活動的時候,要有一個根來做依止,所以這個所依就是六根的感受,就是見聞嗅嘗覺知。

這個所依的根是怎麼來的呢?是「妄想驅馳」,當初一念向外攀緣,一念妄動的妄想,然後再結合「吸攬」——就是吸取六塵,一念的妄想再吸取這個色聲香味觸法六塵的結合,就創造了六根的感受。所以這個地方也說明一個事實,我們本來沒有感受的。站在沒有感受的角度來調伏感受,你本來清淨嘛。

現在是這樣,我們習慣用感受來獲取快樂,一定要經過感受來追求快樂,把感受當一個橋樑,這非常不好。其實快樂不一定要透過感受,因為你慢慢修行就知道,你內心有法喜。你拜一部八十八佛,你很快樂;你打坐念佛念個十五分鐘,心裡專心聽你的佛號,你很快樂。整個過程你根本都沒有動,都攝六根嘛。你那念佛當中六根都收攝,哪有利用感受呢?所以你要慢慢了解,快樂不一定要透過感受,而透過感受是不好的。透過感受給你的快樂,都要付出代價的,你一定會起煩惱,它不是一個很好的渠道。

我們其實就是要快樂,是吧?但是我們不要透過感受。來自於內心的憶佛念佛,心與佛合,心與道合,這種快樂是沒有過失的快樂,是綿延不斷的快樂。不要說出世間的聖道,諸位!外道的禪定,那種三昧樂,他就沒有經過感受了。那個三昧樂現前的時候,他身心世界,離喜妙樂地,充滿身心,根本不是透過六根,因為禪定的人六根早就收起來了,他的六根全部枯萎了,暫時不活動了,他哪有六根呢?他有六根活動根本就不可能得禪定。

所以我們今天要調伏六根的感受,首先你要知道,其實你可以不要它的。獲取快樂,最低級的快樂才是透過感官的功能,這最低級而且最有過失的,問題最嚴重的就是透過感受。因為感受帶動了攀緣心,帶動了煩惱,帶動了罪業,無量無邊的過失都從感受開始活動。所以你看所有的修行人,只要是要了生死的、出世間的,一定要先都攝六根,先把感受收起來。

當然,我們以前習慣透過感官的道路來獲取快樂,所以有些人會有點不捨。你不要怕,你照樣有快樂,不要透過六根的渠道,你會有比六根給你的快樂更多的快樂,你相信佛陀的話往前走,你會得到更殊勝的快樂。所以在這個地方就是說,聖人的心是快樂的,但是他根本沒有凡夫的感受。他沒有透過快樂、沒有透過感受來獲取快樂。所以這個事情你要先知道,感官是一個最低級的快樂,先把六根收起來。我們有這個心理建設以後,其實我們是不需要六根的,這個時候你就有資格來對治它了。

那麼這個感受它受了什麼影響呢?當然受了業力的牽引,「業感原無意,苦樂隨因異。」其實因果沒有主導性,也沒有設定目標說給誰快樂,給誰痛苦,它完全是循業發現。所以一個人會墮落到業力的這個蜘蛛網,你就是用感受。你跟著感覺走,你就一定會跟著你的業力跑。你該遇到誰,該跟誰結婚,會有什麼事,你就一定跑不掉,因為感受它是跟著業力走的。我們先不講來生了生脫死,如果你今生不喜歡被業力牽引,要活得自在一點,你感受要收攝一點,因為這個業力它牽動感受。

第二個,「苦果實堪悲,酸辛難比。」

這個痛苦的感受,你在業力當中活動,業力變現很多的境界讓你去受用,你可能會碰到逆境,辛酸難比;當然你也會碰到順境,種種的快樂,但是它終究是無常,你總有一天還是會失望。所以透過感受來獲取快樂,第一個,你不一定快樂;第二個,就算你得到快樂,也會失望,終究還是痛苦。而且你這個過程,還沾滿了很多煩惱跟業力,所以透過感受是非常不好的。

我們總結:「切莫把五欲的塵勞枉自迷。」不要再去用你的感受,在財色名食睡的境界活動了,趕緊把感受收起來。

前面這兩塊:觀身不淨,觀受是苦。一個是對治所貪愛的色身;一個是對治能貪愛的感受。這兩個是很重要的。我們平常就要不斷地去訓練,把六根慢慢慢慢往內收。

我們舉一個實際的例子來說明一下,為什麼要修不淨觀,要收攝感受。

佛在世的時候有一個婆羅門,是一個大富長者的婆羅門,在婆羅門裡面很有地位。他生了一個獨生子,這小孩很聰明。大富長者就希望能夠把家業早一點交給兒子來經營,所以很早就給他許下了一個婚姻。後來去相親,這個小孩看對方也很滿意,就答應了,並準備結婚。因為這個婆羅門是一個大富長者的婆羅門,所以他宴請很多的婆羅門外道的師父,來家裡面作一個祝願。

在結婚的當天,佛陀早上要去托缽的時候,就跟阿難尊者說,你先不要去托缽,先到這個婆羅門的家前面,去告訴他們一件事,說今天婆羅門子要出家了。阿難尊者就銜佛陀的慈命,到大富長者家門前就大聲喊:「婆羅門子今天要出家了,佛陀說的。」講完就走了。

婆羅門外道的師父聽了就哈哈大笑。他說:「開什麼玩笑!這個婆羅門子今天要結婚了,說什麼要出家了。」很多人在嬉笑當中,有個外道的長老師父就說:「我們不要小看佛陀說的話,我聽說佛陀說的話,最後都會應驗的。」他說:「這樣子那怎麼辦呢?」長老說:「我們要早做防備。反正他今天要出家了,只要今天出家的因緣過去,我們就不怕了。」

但今天怎麼過去呢?他說:「我們有辦法,咱們人多嘛,就用人海戰術,就手跟手牽起來,圍成七個圓圈。」因為婆羅門規矩,結婚之前要拜大梵天,要有一個禮拜台,台下面就圍了一圈一圈,總共七圈的人,手牽手把它圍起來,不讓佛陀靠近。

那麼時辰到的時候,婆羅門子就登上了禮拜台,往太陽的方向拜。他第三拜拜下去頭抬起來的時候,他說:「唉呀,我太虔誠了!太陽當中出現了一個大梵天。」只見大梵天就從遠處慢慢由小而大,從上面飛到地上站起來。大家看了都很歡喜:唉呀,這婆羅門太虔誠了,把大梵天給招感出來了。大梵天白髮蒼蒼,滿面慈祥,拿一個手杖,大家就跪下來了,婆羅門子也跪下來了。

大梵天就說:「你幹什麼呢?」他說:「我今天要結婚了。」大梵天說:「那你結婚,你準備多少錢呢?」他說:「我準備了三千金。」大梵天說:「三千金你是怎麼分配呢?」他說:「一千金,我是供養這些來參加的婆羅門的師父;第二個一千金,我是準備這次酒席的飯菜;第三個一千金,我當聘金,送給女方的家庭。」大梵天一聽:「喔,你前面兩件事做得非常好。你拿去供養婆羅門師父,準備酒菜來供養這些師父,會成就安樂的果報。但是你第三個一千金,用得不恰當。」這個婆羅門子說:「怎麼不恰當呢?」他說:「你花一千金,你想想看,你娶一個太太,她的心臟值多少錢,她的脾胃值多少錢,她裡面的膿血屎尿值多少錢,她的頭髮值多少錢,她的指甲值多少錢……」那個大梵天就把色身的不淨,從頭講到尾。那個婆羅門子就當下證得初果。

初果以後,大梵天就現出佛陀的色身,帶著婆羅門子以神通力從空中飛到精舍去,帶他出家。婆羅門子後來就證得四果阿羅漢。

弟子們就問:「欸,這個婆羅門子怎麼善根這麼深厚呢?他是準備去結婚的人,是一個要結婚的心情,他心識的活動已經往結婚的方向流過去了,那麼是什麼力量能夠讓他從結婚的水流,轉成一個出家的水流呢?」

當然我們會說,那是佛陀的不可思議的攝受力。是的,我們不可以否定外緣力。佛陀說,這個婆羅門子,在迦葉佛時代是一個比丘。那個時候人壽是兩萬歲,他出家以後,花了十千歲的時間,就是花了一萬歲的時間修學不淨觀,他累積了一種不淨觀的能量,佛陀是把它觸動而已。

諸位!我們臨命終的時候,如果說有些人是病了很久才死亡,那已經有心理準備;但如果是突然死亡的,這種突然間走得很快的人,一般都心不甘情不願。但是臨終的開示,為什麼有些人有效,有些人沒有效果?這就考驗你的善根力了。

諸位!你注意看看蕅益大師對於下品往生的開示。蕅益大師說造五逆十惡的人,他地獄的火都現前了,他憑什麼能夠把地獄的火轉成金蓮花呢?當然善知識的開導是一個因素,但是,蕅益大師說,因為善根深厚故。

我們平常的正念,就是在累積臨終的正念。所以諸位,你真的平常就要把臨終的正念準備好。你每一次去讀誦這個偈頌,如理地思惟,就在你的心中儲存一個臨終正念的能量。只要你能量夠,臨終的時候人家講一句話,就把你善根那個開關打開了。如果你平常都沒有修,臨終開示是很難有效果的,因為你裡面都沒有東西。

所以這個地方很重要,就是這個觀身不淨、觀受是苦,你要不斷地觀、不斷地觀,你才能夠累積往生的一種反轉力量。

辛三、觀心無常

前面兩個偏重在調伏愛取,這以下的觀心無常跟觀法無我,偏重在調伏我見的顛倒。就是我們明瞭分別的心是剎那剎那生滅的,我們是沒有一個常一主宰性的,叫觀心無常。

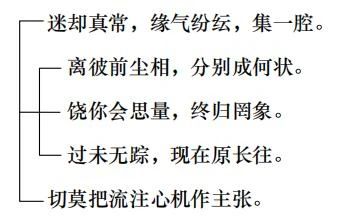

我們把它念一遍。

我們心中,有一個自我概念。我們先講妄想,這個明瞭、剎那剎那的心是怎麼來的?就是「迷卻真常」,我們迷失了真實常住的真如佛性,或者說現前一念清淨心向外攀緣,「緣氣」就是一種攀緣的作用;「紛紜」,就是一而再、再而三的攀緣,它不是一次的攀緣。

那種相續的攀緣作用,就形成一股強大的「水流」,這個水流因為它一個接一個,相續的力量太緊了,所以我們感覺上它是一個恆常的東西,其實它是剎那生剎那滅。就是心念的活動,其實它是有相續的生滅相,但是因為我們本身產生錯覺,我們認為是一個常一主宰的自我。這段偈文主要是在說明我們本來是沒有一個自我概念的,這種自我意識本來沒有的,只是一種攀緣的作用,念念的相續產生出來的一種錯覺。

我們再看下面的正文。

「離彼前塵相,分別成何狀?」妄想的心跟真實的心判斷就在這一塊。《楞嚴經》上說,怎麼知道我是打妄想?很多人問:我現在想要幹什麼,我要去買一個東西,到底我買這個東西的動作,是來自於智慧的觀照,還是來自於一時的妄想衝動?

妄想有一個特點,它是離塵無體,離開了外境,就沒有自體了。我們前面說過,妄想一定要透過感受,感受是所有罪業的根源,一定要外境刺激感受,然後再啟發妄想。所以你把外境拿掉,你這個妄想就沒有了。你看我們今天對某個人起瞋心,你心中把那個影像拿掉,你的瞋心就不活動了;你的心對某一個人起貪愛,你把那個所緣境拿掉,貪愛心就沒有了。它離開了前塵,離開了所緣境,它就沒有自體。

這就是為什麼《楞嚴經》要我們修行人反應慢一點,妄想的天敵就是時間。你想要做什麼,如果沒有把握,你放個一兩天。如果是妄想,一定消失掉,因為這件事情它所緣境消失掉,妄想就消失掉。如果兩三天你還想要去做,那就不是妄想,那是智慧的觀照。所以這個地方我們要知道,妄想一定是外境刺激才有的,離開外境它就沒有自體了,所以「離彼前塵相,分別成何狀?」這是第一個觀察妄想沒有真實體性的一個方法。

第二個,「饒你會思量,終歸罔象。」

我們打了這麼多妄想,關鍵是它毫無意義,這個很重要!我們透過佛法的道理去思惟,我們這個能量是有意義的,對你的解脫,對你的離苦得樂,對你往生是有幫助的。但是我們打很多妄想,比方說,我們以前做過轉輪聖王,打轉輪聖王的妄想;你做過螞蟻,就打了螞蟻的妄想。那麼無量劫來,我們每一個生命得到的時候,我們都站在自己生命的本位來打妄想,結果到現在對解決輪迴的問題一點都沒有幫助,所以我們要知道「終歸罔象」,就是妄想是沒有實質效果,沒有實質意義的,這是第二個。

第三個,「過未無蹤,現在原長往。」

這個說明妄想沒有自體。前面是講沒有意義,這個是講沒有自體。因為過去心不可得,未來心不可得,現在心不可得,三心不可得。這個地方我們說明一下。比方說有些人喜歡吃豆漿,豆漿的境界一刺激,他吃豆漿的心的妄想就開始活動——我要吃豆漿!那個自我意識就出來了。

那麼這個心到底有沒有自體,怎麼知道呢?這分成三塊:

第一個,就是「未生無潛處」。我貪愛豆漿的心,在以前它到底在哪裡?豆漿沒有現前的時候,我貪愛心沒有活動、還沒有生起這個貪愛心的時候,它在哪裡?

第二個,「正生無住處」。它在活動的時候,它到底住在哪裡?不在內、不在外、不在中間。

第三個,「生已無去處」。等到這個豆漿吃完了,你這個貪愛的心也沒了,那麼它又到哪裡去了呢?

所以,從還沒有生之前、正生的時候、生了以後三心來看,都沒有自體,它只是一種因緣的假名、假相、假用而已,它只有作用,但是它沒有自體。是你自己捏造出來的,它沒有真實義,所以叫作過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。

我們總結:「切莫把流注心機作主張。」就是說這種自我意識,其實是以一種剎那剎那生滅的心機,一種流動的作用來形成的,我們不能把它當作一個主人翁。

外道,他也相信輪迴,有很多外道也是相信因果的,但是他不知道妄想是沒有自體,他在妄想當中有一個自我概念。他認為說,我去造善業,也是由我來得果報。就好像我今天死亡,我這個房子破舊了,我不要了,我換到一個新的房子來住,但這個裡面的人是不變的,這就是一種自我概念。

其實我們生命改變的時候,我們的想法也改變了。你想想看,你前生是個男人的時候,你是這個想法嗎?不可能!一個男人的身心世界轉成女人的時候,你的思想也改變了,你以前是個螞蟻的時候,你是這個想法嗎?也不是這個想法。

所以這個妄想,它是隨你的生命在變化的。我們過去經歷過很多次的生命,只有一個東西是不變的,就是「何期自性,本自清淨」,那個清淨、離一切相、明瞭的心性就像念珠一樣貫穿到最後,只有你當下這一念心性,是你真實的東西。浮在心性表面那些影像,通通是捏造出來的,只有「鏡子」是真實的。一個男人站在鏡子前面,它現出男人的影像;一個螞蟻站在鏡子前,它現出一個螞蟻的影像。這些都是沒有意義的,是虛妄的,那是循業發現,隨順因緣而顯現出來的。

所以這個觀心無常,就是破壞我們對內心的一種自我概念。這個地方其實是一種空觀的智慧。

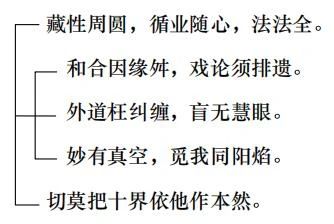

辛四、觀法無我

前面的自我概念指的是能主宰的自我,這個地方指的是我們所主宰的法。這個我一定有一個我所、一個緣起的法。

我們把它念一遍。

前面的自我意識,是一個能主宰的我;這裡的法是指他所主宰的一切緣起的這些軌則的法。為什麼法是無我呢?我們首先看這個法是怎麼來的。

「藏性周圓,循業隨心法法全。」就是說我們的本來面目——這個如來藏性是週遍法界,清淨本然,是離一切相的。在圓滿的心性當中,為什麼形成每個人個人的自心中的性格傾向呢?這個法就是性格傾向。你看有些人一出生,內心就有一種布施的法在他心中活動,你看有些小孩子他就會把他的東西跟人家分享;有些人他有慳貪的法,他的東西會佔為己有。

這種自我意識,它周圍所形成的那種所主控的法是怎麼來的呢?是「循業隨心法法全」,是循著:第一個,他的業力,過去生他的行為;第二個,他的心態,他過去所受的教育。由於過去的行為跟他的思想教育的結合,就造成他今生心中所殘留的法——他的性格傾向。他可能會受持一些善良的法,也可能會帶動一些邪惡的法。就是在自我意識當中的旁邊,他可能會有一些眷屬,有善的法,惡的法,其實是由業力跟他的教育所構成。這個是說明我們心中本來是沒有各種的性格傾向的。

我們接著看,怎麼對治呢?

「和合因緣舛,戲論須排遣。」我們內心當中的自我概念會攝持法,這個法在《楞嚴經》上說,它是非和合、非不和合。你的明瞭的心跟你的性格思考模式,它沒有真正和合,但是它也不是完全分開。就像鏡子跟影像一樣,它非和合、非不和合。

我自己對這個非和合,有一點體驗。我有一次到一個地方去講經,因為下午要上課,午餐以後我習慣會稍微休息一下。我在休息的時候,它那個隔壁間剛好在裝潢,所以有一種干擾的聲音。我試著念佛,但是沒有效果,後來我想《楞嚴經》說,其實我們一念心跟聲音沒有真正的和合。諸位你看這個鏡子跟影像,它們真的和合嗎?如果真的和合,它就不能分開了;如果說真的和合的話,你把影像拿開,它就不能恢復原來清淨了。但是你說它完全沒有和合,它又依稀能夠顯現出來。所以我在思考,我們一念明瞭的心本來清淨,跟聲音是非和合、非不和合,所以我們可以站在不和合的角度來對治它,就是我可以不接受。

其實業力顯現一切的法,我們有選擇權。如果心跟法是完全和合,那你就非受不可。其實它是非和合、非不和合。這就是阿羅漢為什麼能夠於一切法不受,因為他能夠證得非和合;菩薩是在不和合當中又從空出假,又能夠跟眾生隨順因緣打成一片,又能夠和合,那是自在。

但是我們剛開始偏重在非和合這一塊,其實你心中所認為的法,你是可以把它放下,因為它沒有真正跟你連在一起。也就是說你心中的觀念,是可以重新來過,是可以歸零的,因為它沒有真正和合,是這個意思。

那麼因緣,這個因緣是指小乘的因緣,小乘的因緣是緣生緣滅,但是它沒有講到常住的這個心性,所以它只有隨緣的生滅,所以它這種小乘的因緣觀很容易入斷滅的。

那麼這種和合,真實的和合,凡夫是認為和合,所以就說:這是我的個性,我沒辦法改。說你這個人脾氣怎麼這樣大?我沒辦法改,我從小就這樣子。其實這個是可以改的,因為你那個是非和合嘛。

所以凡夫的和合相跟二乘的因緣相,從大乘的角度來說是戲論,都不圓滿。

「外道枉糾纏,盲無慧眼」。那麼外道對於這個「心」跟「法」之間的關係,和合、不和合,因緣、自然,通通是一種錯誤的理解。

那麼應該怎麼說呢?應該說「妙有真空,覓我同陽燄」。在一切法當中,雖然有它的因緣所生的假名假相假用,但是他是可以把它重新撥開來,恢復他的真空的心性,在真空的心性當中沒有一個自我,也沒有一個所主宰的法。

所以結論:「切莫把十界的依他作本然。」這一切的緣起法,都是緣生緣滅的,從一念心性的角度來觀察,它本來是沒有的。

這個觀法無我,牽涉到一個人是不是能夠很快地改變你的個性。其實這個觀心無常跟觀法無我,表面上它對治比較微細,好像表面上不影響往生,因為往生,其實你愛取調伏就夠了。但是如果你能夠知道你的心是沒有一個自我,沒有一個真實的法的時候,對你調伏煩惱會有幫助,因為你沒有自我設限。

我們舉一個例子說明什麼叫自我設限。

有個馬戲團發生了火災,這裡面的管理員就緊張啦,這個火已經沒辦法撲滅了,趕緊把獅子、老虎這些動物的籠子打開,把鐵鏈也打開,讓它們自己跑掉。後來發覺燒死了不少動物,而且這些燒死的動物,都是在馬戲團待過三年以上的,那些剛抓過來的動物都跑掉了。

為什麼呢?因為它已經產生了自我設限。野生動物它剛開始來的時候,它是會抗拒這個因緣,但是它抗拒久了,它走一段時間碰到鐵欄,走一段時間被綁住,它會產生自我暗示,它會告訴自己:我走不出去了。那麼時間久了以後,它那種自我意識形成一個法,就是走不出去這個法。這句話的法,把它給限制住了。你這個時候即使把鐵鏈打開,它也走不出去了,它認為它走不出去了,這就是自我設限。

當然觀心無常、觀法無我,我們到了大乘的空觀是可以取代這一塊的,直接觀察,利根人不要說什麼無常無我,直接正念真如,直接觀察到你一念心性的本體,本來清淨,就沒有我,沒有我所。所以無常無我這一塊,大乘的空觀可以取代。但是大乘空觀它的定位是安住力,我們會講到,安住跟引導是大乘的智慧。小乘的智慧,給我們臨終最大的養分,是來自於調伏力,調伏愛取,大乘就沒講到這一塊了。

戊三、結示

我們看總結。

請大家回到講義八十四頁。其實整個思惟苦諦、調伏愛取的方法,我們看下面的三十七道品。

它的正修就是四念處,尤其是調伏色身的愛取、調伏感受的愛取這兩個。剛開始先調伏色身,因為我們所有的貪愛以正報最嚴重,所有的財富這些依報都是其次。你色身這一關通過去以後,你要調伏感受,你能夠把感受慢慢內收,你往生就沒有東西可以障礙你了。你只要把色身的愛取調伏,把對感受、感官的愛取調伏,臨終你內部的障礙一定沒有了,你的佛號可以發揮百分之百的效果。那個車子在開,前面的石頭都被你掃乾淨了。

我們前面的懺悔業障,嚴持四重,是調伏外在的業力,不要有太多業力的障礙;這個調伏愛取,是掃除內心的障礙,四念處是正修。

那四正勤呢?四正勤其實就是持戒,在這個時候加強持戒。四正勤主要是一種業力的改造。它對惡業有兩個態度:已生的惡業令斷,未生的惡業令不生。已生的惡業令斷,當然是懺悔;未生的惡業令不生,就是持戒,盡量遠離惡因緣。對於善業也是兩個態度:未生的善業令生,已生的善業令增長。這個就是四個法:對惡法兩個態度,善法兩個態度,這叫四正勤,這個改造業力。

四如意足,這個四如意足修習禪定,修習專注力,來幫助我們的四念處的觀慧。這兩個是助行:一個是持戒,一個是禪定。

五根、五力、七菩提分、八聖道分,是修學的次第。五根就是對四念處的這種智慧,產生信進念定慧的五根,這個屬於資糧位;五力,它有破煩惱的力量,它是屬於加行位;八聖道分,是見道位;七菩提分是修道位。所以這個五根、五力、七菩提分、八聖道分,它是屬於修學的階位。

好,那麼我們四諦法門,到這個地方就講完了。四聖諦主要就是思惟苦諦,調伏愛取這兩塊。

最後回答一個問題。

【學員提問】淨界師父!因為一胎化政策,我過去曾做過一次人工流產手術,犯了殺戒,現在要進行懺悔,又因身體不能夠跪拜,請問有什麼方法可以取代?

【師父開示】當然是可以取代啦,不過我們應該是這樣講,可以調整,但是不能完全取代。懺悔的原則是這樣:我們造業,是身口意三業一起活動,不管你造殺盜淫妄,一定是身口意三業。你懺悔當然也要三業具足,所以它是禮敬諸佛,稱讚如來,廣修供養,身業的禮拜,口業的稱念,意業的觀想跟懺悔要具足。

也就是說,過去依止三業身口意來造業、造罪,你懺悔當然一定要有身業的禮拜跟恭敬嘛,所以身業不能完全取消,但是可以取代。你真的不能禮拜,你就每一拜就問訊也可以,但起碼你那個動作要做出來,你不可以完全沒有身業的動作,那你這個懺悔三業不具足,缺乏身業,力道就薄弱了。

所以你如果真的不能禮拜,你的心,恭敬心一定要有。嘴巴至少要震動,要創造一個聲相——口業的稱念。身業的禮拜,你改成問訊也可以,但是那個動作一定要做出來,一定要三業具足。所以說禮拜可以用其他方式來取代,但是不能取消。這樣清楚嗎?

好。懺悔這一塊還有沒有問題?

懺悔是很重要!其實懺悔業障跟調伏愛取,這個是要長期做的。只是說我們剛開始在懺悔,要密集一點,治亂世用重典。等到你沖個一百天、兩百天、三百天以後,你後面就可以稍微放鬆了,因為你粗重的業被懺乾淨以後,你會感覺到真的會出現好相,就算沒有好相,至少它的業力會沉澱下來,你身心會覺得比較調柔,比較輕鬆,你那個明瞭心也比較強。

所以你把粗重的業給調伏了以後,你接著它工作就是調伏內心的愛取了。思惟苦諦,調伏愛取,尤其是感受要把它收起來。因為我們在娑婆世界流轉,都是用感受來獲取快樂,但是你會發覺,感受也帶給你痛苦。你看一個經常放縱感受的人,會特別敏感,感受力太強,也會不好受,會付出代價。所以你趁早把感受收起來,你臨終的時候,外境的這些波動,對你影響會降到最低。

這個六根的門,你其實可以把它關起來,你打開往生的門就好,六根的門對你沒有好處。諸位!我們要知道一個觀念,佛教的因緣觀就是說,你有多大福報,你就有多大福報。你說:「欸,我福報這麼大,我把六根關起來不是很可惜嗎?」有人這樣想:「欸,我福報這麼大,我這可以享受吧,到臨終再來求往生就好了唄。」到臨命終你走不掉啦!因為你在享受福報的時候,你把這個感受養得又肥又壯,糟糕了!

你把六根關掉,該是你的福報不但不會失掉,相反它的層次越好,檔次越高,是更精緻的快樂。該是你的東西,你一定不會失掉的。聽佛陀的話絕對不會吃虧的。不要再用六根,盡量用你的心,少用你的眼睛、鼻子、嘴巴來跟外界接觸,盡量用你的心來看這個世界,不要再用眼睛、鼻子、嘴巴去看世界,不要這樣。用你那個明瞭的菩提心、空正見,還有智慧去看清世界。

你如果把六根收起來,你發現你的心更清楚,看事情更清楚,因為你的干擾越少,對你刺激也就減少了,你對人生的觀察更敏銳,更清楚。你就會知道六根是不需要的,多餘的,障礙的。所以我們剛開始先拜懺,把重大的業給調伏下來。

第二個,就是六根開始要往內收了。尤其諸位,你一旦到了五十歲以上,要做最後衝刺,你的六根真的要收起來,少管閑事,真的是這樣,事情管不了。你看印光大師講,好事不如沒事,真的!因為你管閑事都是用六根,你臨終的時候突然間要收,收不起來。五十歲以上少管閑事,開始要收攝六根。