佛弟子文庫

佛弟子文庫(第二十四講)

請大家打開講義第六十一頁。

我們這一科講到歸敬三寶。前面講到,我們在心中能夠受持「常住」兩個字,就能夠遠離三惡道。「常住」是針對生滅來說的,我們的心是沒有常住的。凡夫的心深受感受的刺激,一接觸外境就帶動感受,感受就產生妄想攀緣,所以我們的心是動態的,就像猴子抓東西,抓到另外一個,又把前面放掉了。所以,如果你注意心的活動,你會發覺心是沒有停止的,一下子想東,一下子想西,所以我們的心是生滅變化的,就像水流一樣不斷地在流動。

直到有一天,你有幸聽到了大乘經典,尤其是《楞嚴經》、《法華經》這種比較高等的經典,佛陀告訴我們,其實這種生滅活動的心,只是內心的一部分,是種表層的心。我們現在活在表層的心態,沒辦法安住在深層的內心。就像大海,雖然它表層有波浪,即使颱風吹吹,但是你深入到海底時,它什麼波浪都沒有,「何期自性,本自清淨。何期自性,本自具足。」

所以,我們現在是活在表層意識,我們的心活得太表層,不能深觀內心的本來面目,不能深觀內心的本體,我們沒有把心往內、往深層的地方安住,這就是我們為什麼會不斷地造業,而且沒辦法控制煩惱跟業力的原因。

所以一個人生命要改變,你的心就不能老是活在感覺當中,不能老是重視感官感覺;你不能外面稍微有一點風吹,你就動,那你生命的檔次就低了。所以佛陀的經典告訴我們,我們要把心慢慢地往內帶,就是安住在常住不生滅心。其實我們的內心,除了喜怒哀樂的感受所創作的心以外,我們還有一塊很清涼的寶地,我們都沒有去過的。在那個寶地當中,是沒有風浪、沒有暴風雨的。它是無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,是離一切相的。只是我們很少去造訪它,因為我們的心稍微動一下就向外了,所以我們內心深處的另外一塊,我們都沒有去過,問題在這兒。當然,我們自己也不知道,原來我們還有那麼好的一塊花園。等到佛陀出世才知道,原來在我們內心的深處還有一塊寂靜的寶地,是我們沒有造訪過的。

所以,你能夠在經典當中學習到,你的內心深處有一塊清淨的寶地,是沒有煩惱、沒有業障、沒有生死輪迴的,是生死輪迴干擾不到你的,你的生命就有救了,這才是你的生命真實轉變的時候。你開始要內觀,開始去尋找內心深處的安住,不再向外攀緣感官的刺激,這就是為什麼你能夠不墮惡道。

一個人會墮惡道,在《楞嚴經》上說,情執重。有些人造業是很猛的,你對外境的感受越強,造業勢力就越強。同樣兩個人去造殺盜淫妄,有些人業是比較輕的,因為他是應付因緣;有些人是很強烈的情執,他的業造得很重。

所以我們要改變業力,必須改變我們的心態。你的心不要活得太表面,最好是能夠活得深層一點,你要把心慢慢往內帶。能夠往內心的那種清淨的寶地走一步,你的生命就大大提升,你的人生觀就改變。你會知道,其實不需要外面的刺激,你照樣可以得到快樂。

我們不就是想追求快樂嗎?但是你向外追求的快樂是有過失的,你向裡面追求的快樂是沒有過失的涅槃寂靜樂,照樣有快樂。聖人照樣有快樂,他的身心世界照樣舒暢,照樣有無量的妙樂,但是那種妙樂是沒有過失的。所以你的心活得越深層,痛苦就越減少,造罪業的力量就越薄弱,這是一個基本概念。你的心越往外面,情緒變化越大,情執越重,越容易墮落。所以在整個修學當中,我們透過佛法的修學,開始內觀,開始把心帶回家,慢慢就遠離惡道了。

為什麼呢?我們看講義。「以知法佛本性常故。」因為你知道三寶的功德是你本性具足的,佛陀的無量功德莊嚴——這個「法」指的是涅槃——這種涅槃的寂靜樂,佛陀的菩提覺法樂,菩提、涅槃兩種功德,你本來就具足的。只是我們以前向外攀緣,就像佛陀在《法華經》上說的,一個大富長者的兒子,家裡面有很多的珍寶,但他就喜歡去外面做乞丐,不喜歡在家裡安住,一念妄動,所以弄得輪迴生死。你要能夠迴光返照,那就是涅槃寂靜。

所以生命有兩個方向,向外就是輪迴,向內就是涅槃。你能夠知道所謂的涅槃、所謂的生死就在你一念之間,有這種真實的智慧來熏習你的內心,產生這樣的業種善根,產生清淨的信心乃至於產生堅定的願力,那麼你自然能夠生生世世不斷地增上,也就不再墮落到三惡道了。

為什麼說知道「常住」能夠遠離三惡道?我們舉一個例子來說明。

佛在世時有一個釋提桓因,他是大福報,有很多宮殿。有一天,他五衰相現。天人福報將盡會出現五種相貌:第一個,衣衫垢穢。他的衣服開始有污垢;第二個,頭上花萎。他頭上的花冠枯萎了,沒有那麼鮮艷了;第三個,身體發臭。他有臭味出現了;第四個,腋下出汗。他身體開始流汗;第五個,不樂本座。天人都是有座位的,他已經坐不住了,躁動不安。那麼釋提桓因五種相狀出現,他知道自己即將死亡,而且要投生到一個鄉村裡面做一頭豬,所以他非常恐怖。這個帝釋就找很多天王求助。找到大梵天,大梵天說,我沒有讓你避免死亡的方法,沒辦法。所以釋提桓因就憂愁苦惱。

這時一個有智慧的大臣說:「大王,我有辦法,讓你能夠免除死亡。」釋提桓因說:「你有辦法嗎?」他說:「我絕對有辦法。」釋提桓因說:「那你有什麼條件?」他說:「我把方法告訴你,你把乾闥婆的女兒嫁給我。」乾闥婆就是釋提桓因的樂神。釋提桓因說:「你如果能告訴我一個正確的方法,不要說乾闥婆的女兒,我把阿修羅王的女兒嫁給你。」諸位知道,阿修羅叫非天,他有天的福報,但是他瞋心重,沒有天的福德。阿修羅男眾很丑,女眾很美貌。這個大臣說:「好,一言為定。」釋提桓因說:「你有什麼方法呢?」他說:「你現在只有一個方法,你要找佛陀皈依。我以前曾經聽人家跟我傳一個法,你要能夠皈依,就免除一切障礙。」

釋提桓因就相信了。這時他已經快死亡了,他馬上以神通力,飛到精舍去找佛陀。佛陀當時並沒有給他皈依。釋提桓因提出一個問題,他說:「我們天人的福報這麼大,為什麼要面臨死亡,這死亡從什麼地方來的呢?」佛陀說:「因為天人有煩惱,這煩惱就障礙他的安樂。」釋提桓因說:「那天人有什麼煩惱呢?」「天人的瞋心比較淡薄,但是有貪慾跟嫉妒的煩惱,他得到快樂就貪著,得不到的別人得到,他就嫉妒,所以天人還有貪慾跟嫉妒的煩惱。」釋提桓因說:「天人為什麼會有這種貪慾跟嫉妒的煩惱?」佛陀說:「因為他攀緣,活在表層意識,老是想要向外攀緣,老是活在感覺,你用感覺來主導內心,不是用智慧來主導。」釋提桓因說:「那怎麼斷攀緣呢?」

佛陀講到重點了,他說:「你要憶念本性清淨法身,你要憶念法身常住。」這個天人有大善根,他聽說憶念清淨法身、法身常住以後,起大歡喜,就咒願:願我生生世世能夠依止清淨法性而證得無上菩提。他念完以後就向佛陀拜下去,這時他的生命剛好結束,神識依止他過去的業力就投生到鄉村一頭母豬的肚子裡。一念的反轉,心生則種種法生,他一念的大乘善根生起,那頭豬就受不了。他一投胎以後,那頭母豬就像發瘋一樣到處跑,把女主人裝水的罐子撞破了。女主人一生氣,拿棒子就打這頭豬,把它打流胎,打死了。釋提桓因又投胎到原來的位置,繼續做天人。

這就是佛陀說的一念迴光返照,改變命運。諸位!你要知道一個問題,就是為什麼我們的命運可以改變?為什麼業力可以改變?這個問題在《大乘起信論》有人問,當然這個地方也牽涉到淨土宗的帶業往生,為什麼能夠帶業往生?他造了五逆十惡為什麼帶業往生?因為業力是虛妄的,那就是一念攀緣的心,去攀緣一個虛妄的境,妄心攀緣妄境,所以它只是清淨心的表層的一個影像,它本來就沒有,達妄本空。

諸位!如果你要追求臨終的正念,你要不斷地憶念你的清淨本性,這很重要!我們一再講過,站在本來沒有妄想的角度來面對妄想,這是最好的選擇。如果你站在本來就有妄想,妄想是真實的,你跟它拼了,你就完了。只有事修沒有理觀,你絕對不是它的對手。

所以你不能站在表層意識跟妄想對抗,你要回到你的深層意識,你要把心帶回家,從家的角度來跟妄想對抗,妄想就不是你的對手,因為真能破妄。但是你要活在表層意識來跟妄想對抗,你就糟了;站在妄想的角度來對治妄想,你就沒有希望了。所以這個很重要。你要徹底改變生命,就要知道,你本來是沒有妄想,那些妄想是後來有的,是如夢如幻的。所以經典上說,你能夠通達空性,知道你的本性清淨,會產生兩個效果:第一個,雖做惡業速疾能悔;第二個,若墮惡趣終不久留。

就是說,即便你一時的衝動還會造罪業,但是這個罪業力量薄弱了,你會產生自我反省了。因為你造罪業時,有人不同意,就有人說,我反對!這就是你的善根反對你了,它開始對治你了。除非你沒有真懂你的自性本來清淨。沒有真懂,那就算了,你仍活在表層;如果真懂,你在造惡時,你會發現有一個力量開始在罵你,你兩種力量,真妄交攻。恭喜你!這個在佛法叫增上慚愧心生起了。所以你能夠懂得你的本性是清淨的,造業是不應該的,是虛妄的,這時你的造業勢力薄弱了,這第一個,「雖做惡業速疾能悔。」第二個,即便你因為過去的業力到三惡道去,你在三惡道也待不久,「若墮惡趣終不久留」。

所以,我們能夠知道理體三寶裡面的清淨本性,那麼我們生命已經產生很大的反轉。就好像經典上說的,有人受持三皈依,在彌勒菩薩三會說法的初會就能夠解脫了,因為你在釋迦牟尼佛時受三皈依,你就生生世世能夠遇到三寶,到了彌勒菩薩的時候,你的善根就成熟了。

我們看總結。

皈依三寶是離開生死苦海最好的道路,也是悟入佛法功德的台階。但是我們一般人因為身口意的罪業太重,煩惱粗重,在皈依時又產生輕慢,整天打妄想,沒有好好地生起恭敬皈依的心,所以雖然皈依,遇到惡因緣時,三寶的功德就慢慢地失掉了。有些人受了三皈依以後,沒有憶念三寶,心中就沒有三寶了,雖然學佛很久,但是心中已經沒有佛了。他退失以後,煩惱就完全主導他的內心。

所以一個人受了三皈依以後,要不斷地去「專心緣此,得名皈依,故感善神隨逐護助」。這個「專心緣此」很重要!我們一般人的生命是完全活在妄想,學佛人也活在妄想,但是你跟別人有什麼不同呢?你在妄想當中多了一道光明。所以你經常會很矛盾,真妄交攻,那現在你要怎麼做呢?你只要做一件事情就好——加強你的光明!因為光明能夠破除黑暗,邪不勝正。

其實你不要太在乎你的煩惱跟妄想,你加強正念比較重要。你不要怕你身體有病,你的體質好,病自然退失掉。我們現在就是缺乏抗拒妄想的能力、自我調整的能力。所以你為什麼要皈依三寶?就是要加強你的正念。如果你心中沒有光明,你就只有黑暗。

我們舉一個例子來說明。佛在世時,也是舍衛國,一個大富長者的兒子,不過這個兒子很特別,生下來以後,他們家同時從地上湧出一頭小金象。這頭金象就整天跟著這個小孩子,這個孩子到東邊,它就跟到東邊,他到西邊就跟到西邊,它就保護這個小孩。所以他媽媽把這個小孩子取名叫作象護,就是經常有金象保護。

這個小孩慢慢長大了,這頭象也跟著長大。這頭像它有一種特殊的功能,它照常吃飯也照常喝水,但排出的排泄物大小便,都是百分之百的純金,不得了,不但金色身體,排出的都是黃金。所以這個像護出生以後,他家裡就變得很有錢。經典上說,他連睡覺的床鋪都是珠寶打造的,他有錢到這個份上。

象護他慢慢長大以後,因為這些有錢人都是跟有錢人在一起玩的,都是上流社會貴族。他在玩的過程當中,有一天就炫耀說:「我們家睡覺的地方,統統是珍寶做成的。」其他朋友說:「你家怎麼會這麼有錢呢?」他說:「因為我家有一頭象,整天排出的排泄物都是黃金的。」在炫耀的過程當中,他的朋友圈裡有一個小孩,就是阿闍世王,他那時是個太子。因為阿闍世王的貪慾很重,他聽到以後,就下定決心:等我哪天登上了王位,我一定要把這頭金象搶過來,他就許下這個邪願。

阿闍世王長大以後,看他爸爸年紀這麼大,也不傳位給他,就把他爸爸頻婆娑羅王活活餓死。他等於是犯了逆罪,奪取王位。奪取王位以後,他馬上就想到小時候所發的願,就把象護請到家裡來吃飯。吃完飯以後,他就跟象護說,我們過去好歹是朋友一場,我請你吃飯,你要做一點回饋,那這樣子好啦,這頭象就留下,你一個人回去好了。

象護沒辦法,就一個人回去了。但是這頭像是福德招感,是不能用搶的。所以象護回到家時,象就自動在阿闍世王的宮殿裡消失,又回到自己的家了。他爸爸就很緊張,這糟糕了!你們得罪了阿闍世王,那要有殺身之禍的,現在只有一個方法:出家!所以他爸爸就把象護送出家了,那個大象也跟著出家了。

出家以後,這個像護也有善根,他如法修學,就證得阿羅漢果了。證得阿羅漢果以後,他出去托缽,這頭象就跟在他身邊托缽,他回來時,象就跟他回來。居士就議論紛紛:哎呀,這個比丘不簡單啊,後面還跟著一頭金色的象。就像我們現在一樣,整天帶著幾部遊覽車來到寺廟,不是來請教佛法,來看金象的。居士們經常來到寺廟看金象,就會干擾其他比丘的修學,不寂靜了。比丘就把這件事報告佛陀。

佛陀就把象護找來說:「你現在也證得阿羅漢果了,這個像是你過去修習善業所感的人天福報,你現在有涅槃的功德,不需要這種人天福報。就像你有摩尼寶珠,不需要吃糖果了。」象護說:「我也不喜歡它跟在我身邊,但我沒辦法。」佛陀說:「你跟它說三遍‘我生已盡,梵行已立,至今以後,更不需汝’。」說三遍以後,金象就消失了。

消失以後,有比丘就問佛陀:這個像護他為什麼有這個因緣,能夠得到金象,得到這麼大的福報,又出家,又成就阿羅漢果呢?佛陀說:過去在迦葉佛時代,有一個居士,在共修時繞佛,繞到那個當來下生的釋迦牟尼佛。諸位知道賢劫千佛要來到人世間之前,都是乘六牙白象來投胎的。他就是在迦葉佛時,預先把釋迦牟尼佛即將投胎的像供起來。這個居士在繞佛的過程當中,看到釋迦牟尼佛的佛像跟他所乘坐的六牙白象已經剝落了,不莊嚴了,他就發心請水泥工把它重新修整,又把它打上一層薄薄的金片,打完以後他就發願:第一,願我生生世世得到富貴;第二,願我有一天能夠成就菩提。他發了兩個願,所以他在來生當中就成就了象護的功德,另一方面,能夠遇到佛法,出家成就阿羅漢果。

諸位要知道,皈依是要發願的,我們很多人都只有信心,不對啊,要發願!你們要受過五戒或者菩薩戒就知道了,所有的戒體都是在三皈依時發願,面對整個三寶的境界:誓斷一切惡,無惡不斷;誓修一切善,無善不修;誓度一切眾生,無一眾生而不度化。你要發願的。皈依三寶的意義就是:希望總有一天,成就三寶一樣的功德。

所以我們皈依佛,諸位!我們佛弟子跟其他宗教不一樣。其他宗教皈依他們的上帝、他們的神,沒有人敢說我有一天跟上帝一樣,沒有人敢這樣講,只有佛教可以。所以我們皈依佛,除了我們恭敬禮拜以外,很重要的是你要發願:總有一天跟佛一樣。你要有這種咒願力。因為你今天面對的是三寶的真實功德,你所發的願就使你生命中有一種力量來引導你,除了你造惡的力量,另外有一個正面的力量來牽引你了。冥冥當中,當你造了惡業以後,你就覺得你心不安,因為有一個力量不同意,這個就是你生命的改變。

以前我們造惡是理所當然,這個最糟糕了!把造惡當作理所當然,你那個業力就特別堅固。我們現在造惡感到弟子心不安,這個是非常好,因為表示你的心中有兩種力量:一種是邪惡的力量;第二種是光明的力量。所以我們不斷親近三寶,表面上我們是在供養三寶,其實你是在栽培內心的力量,借相修心,你的內心產生一種理體三寶,而且如果你能夠發願,那這種力量更大了。

所以,雖然我們現在的內心充滿了妄想跟業力,但是沒關係,你要加強你的光明。在菩薩戒上說,受了菩薩戒的人,你每一天都要至少拜一拜佛,至少稱念一句三寶的功德,口業的讚歎,讚歎僧寶。就是你每天都要跟三寶見過一面,三寶要在你的心中走一趟,因為三寶一旦離開你的心中,你就完了!因為他是我們心中的皈依,是我們改變生命、改造生命的一個依靠。這個地方就說明,這是了生脫死的唯一方法,因為我們自己已經沒辦法改變自己了。

所以,我們在整個修學當中,先依止事相三寶,然後再創造內心的理體三寶,最後我們從理體三寶當中,開始產生滅惡生善而轉凡成聖。

戊一、五戒分二:己一、正示戒相;己二、懺悔方法

己一、正示戒相分五:庚一、不殺生;庚二、不偷盜;庚三、不邪淫;庚四、不妄語;庚五、不飲酒

我們看下一科。

前面的三皈依,它不應該只屬於人天乘,它是應該共於五乘。整個五乘的修學,如果離開了三寶的功德,離開了三寶的引導,就是外道法了。宗喀巴大師就是這樣講的:你所有的修學跟三皈依不相應,就是外道法。

我們看真實的人乘,開始是五戒。這當中有兩段:第一段正示戒相;第二段懺悔方法。正示戒相當中分成五段:一、不殺生;二、不偷盜;三、不邪淫;四、不妄語;五、不飲酒。

庚一、不殺生 分五:辛一、解釋名義;辛二、具緣成犯;辛三、犯戒輕重;辛四、開緣情況;辛五、持犯得失

辛一、解釋名義

首先我們看不殺生。

先解釋什麼叫殺生,解釋它的名義。請合掌,我們念一遍。

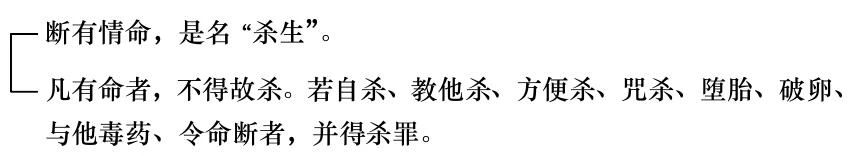

首先我們把殺生這兩個字作一個定義,就是斷絕有情的生命。一個有生命的東西,你把他斷絕了,這叫殺生。什麼叫作有情命?什麼叫作生命呢?這個地方有定義的。從出世到後世,就是從一個生命體他開始投胎,也就是父精母血成立以後,這個就是一個有情了。

有些人以為墮胎,這個胎兒要七七四十九天長成人形了,你把他殺了,才算犯殺戒,他沒有成人形之前,不犯殺戒,這個觀念錯誤,不是這樣。當他投胎以後,即便他六根沒有長成,已經是一個生命體了。一直到他死亡,就是全身冰冷、神識離開為止,這個過程,你用任何方式去破壞他的身體,全部叫殺生。只要這個母親開始懷孕的第一天,這就是一個有情眾生了。所以這個地方我們要注意,斷絕生命,叫殺生。

戒律當中,講出七種情況,「凡有命者,不得故殺。」

第一種,自殺。這自殺在律上有兩種說法:第一,是你自己去犯殺生的事情;第二,你殺害自己。諸位要知道,你破壞你的身體,你自己也是一個有情生命,這在戒律上屬於中品殺罪。不過自殺有個很嚴重的問題,雖然它中品,但是它對你來生的破壞力很強,因為它太靠近死亡。

諸位要知道,你越靠近臨命終所造的業,勢力越大。在《瑜伽師地論》講到業果時,有這個說法。所以你造的這個修行,臨終抱佛腳都有效果,你越到後面越要越小心。你把自己殺害以後,你即便馬上就死亡,但是這個業、這種心態、這種殺心對你來生會產生極度的破壞,因為它太靠近死亡。所以一般自殺死掉的人,來生很難有好下場,因為你殺完以後馬上面臨命終,你這個臨終的念頭肯定是受到你前一念殺害身體那個瞋心的影響,這個業力很容易表現出來,很容易得果報。所以這個自殺也是犯殺罪。

第二種,教他殺。你自己沒有殺,教別人去殺,如果對方死掉,你照樣犯殺罪,這是教唆他人殺。

第三種,方便殺。就是說,你安排很多殺生的陷阱。比方說,你明明知道某人要去那裡喝水,就故意把毒藥放在他桌上,讓他去喝,雖然你沒有拿給他喝,但這是你安排的,這叫方便殺。如果對方死掉,你就犯了殺生的重罪。

第四種,咒殺。你用咒語來殺某個人,或者殺某個鬼神。

第五種,墮胎。你用藥物跟手術的方法,來殺害胎中的嬰兒。

第六種,破卵。破卵是破壞動物的卵。

第七種,與他毒藥。你明明知道他有殺生的傾向,結果你把毒藥賣給他或者拿給他,對方死掉,你也是犯殺生。

由七種的方法令命斷者——這個是總結——使令前人命斷,都叫殺生。這個殺生有兩種情況:第一個是故意殺,第二個是不故意殺。我們講一下。

如果你是故意殺,有兩個結果:第一個造了罪業,要到三惡道去一趟,因為你內心累積了罪業;第二個,你有來生的因緣因果,你欠他一條命,你以後的生命,除非你到淨土或到涅槃,遲早得還。這是故意殺。

如果你不是故意的,走路不小心踩到一隻螞蟻,你沒有罪業,但是還是有因果。所以無心殺生也要避免,這個殺生的麻煩在這裡,因為你牽涉到一條生命,雖然你沒有造罪業,關鍵是對方放不過你,問題在這裡。所以故意殺生的要避免,不故意殺生的也要避免。

辛二、具緣成犯

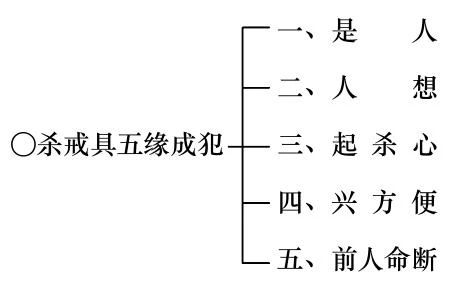

我們看具緣成犯。殺生有五種因緣,我們把它念一遍。

有五種情況,只要這五種情況全部具足,我們就定義這個人犯了殺生的罪業。

第一種,對方是人,他必須是一個人,才有根本。

第二種,是人想。你心中也知道他是一個人。如果你開車時撞到人,雖然對方是個人,但是黑暗當中你認為他是一棵樹,撞過去把他殺死了,你心中並沒有把他當作人的想像,那沒有犯根本。因為第一他的外境實體是個人,第二你也作人的轉想,這兩個都要具足才成犯。如果對方不是人,你把它當作人,把它殺死也不犯根本,因為對方不是個人,你雖然作人的轉想也不犯根本。就是說,這兩個都要具足,外境的確是個人,你心中也作人的想法。這兩個都要具足。

第三種,起殺心。這是關鍵,犯罪動機,有殺害對方的意圖,揀別他不是故意的。

第四種,興方便。你有採取手段,不是只有興念頭而已,你不但心動,還有行動。比方說,你用刀劍、用藥物、用針灸、用陷阱等等,你用各種方便,前面說共有七種方便。

第五種,前人命斷。這個人因為你殺生的行為而死亡,你就犯根本了,這個業就造圓滿了。前人命斷,在律上說,如果你殺害他的時候沒有死,他只是重傷,但是後來這個重傷沒有治好,他最後的死亡是因為你那個殺生行為引起的,你也犯根本。即便當時沒有死,但是後來因為這個而死也犯根本,只要他沒有把病治好,都算前人命斷。

這五種因緣,古德把它分成三個重點:叫意樂、加行、究竟。我們要判斷一個業的成就,首先他一定要有意樂,就是他有動機。殺人有殺心,偷盜有盜心等等,他一定要有犯罪動機。第二個,他要有加行,他一定要有行動,他如果想一想而已,這個不能構成殺罪的完整業力,一定要有加行。第三個,要究竟,要把這個事造圓滿,殺人就是命斷叫圓滿。

諸位!我們未來在判斷戒律時,抓住兩個重點:第一個,意樂。就是你判斷他有沒有犯罪,這個最簡單,就是他當時是怎麼想的。你去穿人家的拖鞋,你當初是怎麼想的?欸,我穿錯了!不犯盜戒,我以為是我的,或者我暫時借用的,不犯盜戒;你如果是一種侵佔的想,犯盜戒。所以你當初是怎麼想的,這個是關鍵,判斷有沒有犯罪,這是第一個。第二個,犯罪的輕重看外境,你面對是什麼環境。你面對人、面對鬼神,面對天人、畜生,完全不一樣。所以我們在判斷時,第一個,看你的心,知道你有沒有犯罪;第二個,看你的境,看你犯罪的輕重程度。一個是約心,一個約境。

辛三、犯戒輕重

(若見他殺,有力應救。設不能救,應起慈心,念佛持咒祝令解冤釋結,永斷惡緣。)

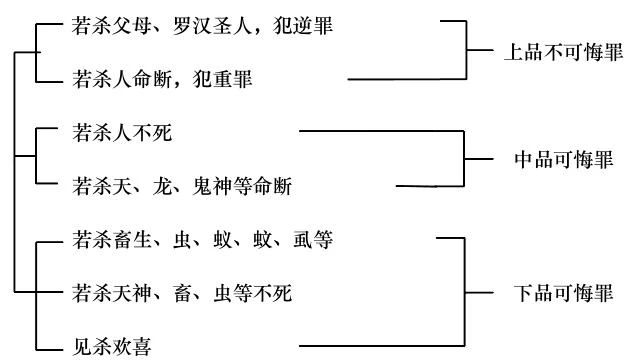

我們看犯罪輕重,從兩個原則來判斷,我們先看最重的上品不可悔罪。

若殺父母、羅漢聖人,犯逆罪;若殺人命斷,犯重罪。

這個都是上品不可悔罪。父母是我們的恩田,羅漢是住持三寶的敬田,他有住持三寶的功德,這兩種犯了以後,犯逆罪。在戒律裡面只要講到逆罪,就很難懺悔了。不是不能懺悔,很難懺悔,這種業力太強,而且一般來說,我們前面講過,業力強的話,他會很快得果報,大概來生就得果報了,因為它太強了。

只要是殺人就犯重罪,但是不管是殺人或者殺父母聖人,這種一般的懺悔已經沒辦法了,要取相懺了。因為你的戒體破壞了,我們後面會講到懺悔的方法,這個就要取相懺了。

假設你殺人不死,你把他殺了,你本來要他死,結果他沒死,中品。或者你是殺天人,殺龍類的眾生,殺鬼神使令他命斷,但是他不是人,中品。如果你殺的是畜生,蟲子、螞蟻、蚊子、虱子等等,下品。若殺天神、畜生、蟲等不死,下品。隨喜,別人在殺生,你隨喜讚歎,也是下品。

殺生的重點在人,為什麼呢?雖然天上的果報比人還好,但是畢竟人是可以學習,可以得到智慧的。佛法對天道不是很讚歎,因為你到了天上以後,福報太大了,就變得傻傻的,天人是傻傻的,第一個,他的明瞭性弱;第二個,他沒有記憶力。你看釋迦牟尼佛說法時,天人來聽,聽完了以後到上面全部忘光了,因為他回去以後看到的都是宮殿美女,他怎麼還記起佛法呢?只有人,因為人的明瞭性,他能夠記憶佛法,能夠思考佛法。

所以諸位,六道輪迴裡面,唯一的希望是得到人身,其他都是在酬償業力,都在還債而已。你只有做人,生命才能產生大方向的改變。所以他好不容易排隊排到做人了,你把他給殺死,糟了!現在這個時代要做人也不簡單,你看大家都不想生小孩,所以你要排班排很久才做得到人。因為你要有業力,還要有因緣,要跟父母有緣,你的父母親他們都沒有結婚,你就糟了,要等其他的因緣。所以人身難得。得到人身以後,他有可能修學佛法,產生很大的改變,比方說求生淨土,結果你把他的命斷了,那你對他的傷害太大了。所以佛陀說,人是法器,所以制重,是這個原因。

我們再看它的附註。若見他殺,如果有人被殺了,特別指的是畜生,我們能救就救;不能救,我們應該念佛持咒來迴向給它,使令它不要產生大的恨,永斷惡緣,這個就是廣結善緣。所以我們在迴向時,要迴向眾生,廣結善緣。

辛四、開緣情況

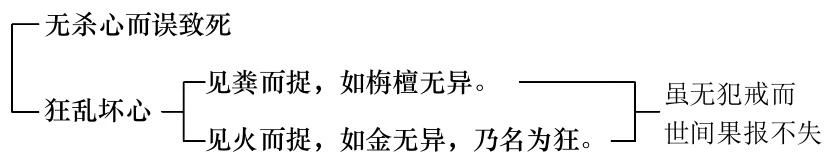

我們看開緣情況。把它念一遍,這裡兩種情況可以開緣。

沒有殺心,比方說你開車或者走路,壓死了螞蟻,但是你的目的只是想要到某一個地方去辦事,你沒有一種想要殺害足下眾生的心情,所以這雖無犯戒而世間果報不失樣子不能構成罪業,但是還是有因果。

狂亂壞心,就是精神錯亂。什麼叫精神錯亂呢?在律上講出兩個定義:第一個,你見到糞便,你都想要去抓,把它當作栴檀香;你看到火,也會想去抓,像抓黃金一樣,這樣子叫作狂亂。雖無犯罪,但是世間果報不失。殺生麻煩就麻煩在這個地方,因為它臨終時是懷恨而死,這一念的恨心就產生一種力量了。

在戒律上說,家庭主婦煮面條,那個熱水不能直接倒水溝,水溝裡面都是眾生;你也不能倒到草叢。第一個,熱水,你要把它放冷了或者加上冷水,讓它溫度比較適合才倒掉。第二個,化學物品的東西,有毒的物品你不能隨便倒的,因為水溝裡面通通都是細菌,通通都是蟲類眾生,即便當時你倒的時候沒有殺心,但是那個因果不失,只能說你沒有造罪,但是你來生就結很多惡緣,他看到你不歡喜,你做什麼事,他就障礙你。

在律上說,還有一個問題,現在可能比較少,就是以前農村燒柴火,這個木頭你要看一下,如果它已經腐朽,合理地推論已經有蟲,這個木頭就不能燒,有蟲的木頭不可以燒。所以這個地方點點滴滴你都要注意。

辛五、持犯得失

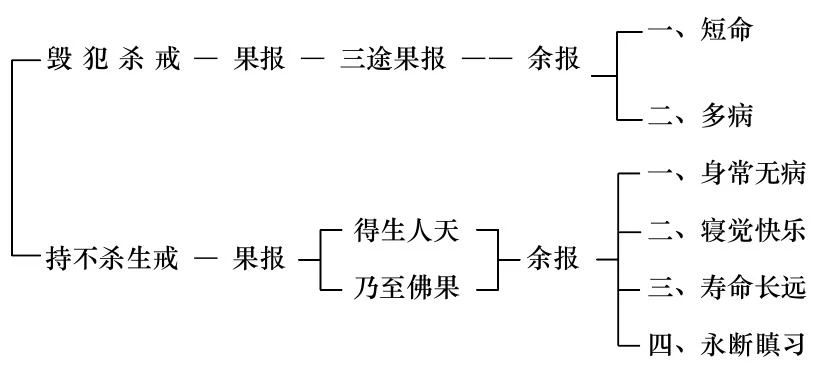

我們先看犯戒的果報,再看持戒的果報。

先看第一個。

果報,三途果報。餘報:一、短命。二、多病。

果報在殺生裡面,如果你這個罪業的累積能量很強,當然直接到三惡道去。你罪業的力量強,就到地獄,其次是餓鬼,然後是畜生。從三惡道出來以後,還有餘報:短命、多病。一般來說慢性病,在律上說只要不是四大不調,比方說,你吹到風,感冒了,那是因為你沒有把身體保養好,四大不調引起的不算,只要是慢性病,經常吃藥都吃不好的,這個跟殺生有關係。一個是業障,一個是鬼神障,對方有冤屈,他不放過你,就糟了!

所以這個地方很多的問題,我們前幾天講到人面瘡的公案,你看漢景帝時,袁盎一句話殺了晁錯,到了唐朝,他變成悟達國師,中間經過十世,晁錯都沒有放過袁盎,他等了十世。但因為袁盎十世都做高僧,持戒清淨,他沒有機會下手。後來到第十世時,悟達國師一念的高慢心,讓對方有機可乘,就侵入到他的膝蓋變成人面瘡。你就知道,他這個恨有多重。

所以,在所有的修學當中,殺生的罪業是很重的,第二個邪淫是很重的。那殺生的重不會輕於邪淫,因為那個冤業病,其他人很難介入的,他不放過你,就不放過你了,那沒辦法,他要兩敗俱傷,因為理論上他找上你時,對他也不好,但是他就願意兩敗俱傷,你也沒辦法。所以我們盡量要避免殺生。

第二個,持不殺生戒的果報。我們把它念一遍。

持不殺生戒,果報——得生人天,乃至佛果。餘報:一、身常無病。二、寢覺快樂。三、壽命長遠。四、永斷瞋習。

持不殺生,當然是得到人天果報乃至佛果。人天的果報是指未來的。在今生來說,他的餘報,第一個,得到人身時身常無病,像阿難尊者他活到一百二十歲。阿難尊者不得了,他生生世世持不殺生,壽命活到一百二十歲,都沒有生過病。那個薄拘羅尊者,也是活到一百多歲,也沒有生病。在佛陀弟子裡面,兩個人持不殺生戒的,一個薄拘羅尊者,一個阿難尊者,身常無病。第二個,寢覺快樂。能夠小心地護持不殺生,我們晚上睡覺時,非常安穩快樂,不做惡夢。第三個,壽命久遠。第四個,永斷瞋習。前面是指外在的福報,這個是指增長我們慈悲的善根。

這個不殺生我們再談一下。《楞嚴經》不殺生的定義更廣。諸位你看《楞嚴經》講不殺生,它講殺盜淫妄四種清淨明誨,它很強調不吃眾生肉,這一塊要注意喔,這是斷間接的殺生。《楞嚴經》的意思就是說,沒有一個眾生死亡是心甘情願。它福報差,它有罪業,它變成一隻雞,但是它身為一隻雞,你養它是一回事,你殺它時,哪一隻雞是心甘情願地說:我被你殺好了,報答你!有沒有?沒有!都叫得很厲害,對不對?這就有問題,它含恨而死,所以你變成欠兩筆債,一個命債,一個肉債。如果說,欸,我去買的時候,它已經殺死,它不是因為我而死的,那你也有肉債。它即便死了,它也不是想讓你吃的。所以你這個就是欠肉債跟命債,你都得還。所以你如果有志於今生求生淨土,最好不要在你的背後扛這麼重的業,關鍵在這兒!因為你不容易跳出去。臨終無障礙,平常你就要注意了。所以吃眾生肉這一塊,印光大師很重視,你看看《印光大師文鈔》,其他的罪,他不是很強調,他告訴你,吃素很重要。因為你每天在造業,你每天都在增長你那個生死的業力,臨終時你怎麼跳得出去呢?

而且在《楞嚴經》講得更可怕,它說你吃肉,還不只是跟眾生結惡緣,而且斷你的慈悲善根,肉吃久了以後,你的慈悲心沒了,斷大慈悲佛性種子。

所以,諸位要知道,《楞嚴經》的意思,我們的飲食會跟你的內心互動,你經常吃某一種東西,會改變你的心態。尤其是吃眾生肉,你本來是發菩提心,本來很有慈悲心,因為你經常吃肉,經常吃這叫熏習,慢慢你的慈悲心就退失掉了。沒有悲憫心,沒有同情心,你看到眾生,就沒有辦法感同身受,那這個傷害更大。所以在大乘裡面,除了不殺生,它兼制斷眾生肉,這個很重要!

好,我們今天先講到這裡。我們回答一個問題。

【師父答疑】

【學員提問】弟子想請問,有關懺悔實修上的問題。師父開示「何期自性,本自清淨」的教法,那麼我自己感覺罪業的勢力慢慢減少,但是當下的慚愧心因而不安,形成種種地躁動。

【師父開示】我先回答這一塊。你因為憶念「何期自性,本自清淨」,所以你在造罪的過程中形成躁動,其實這是好現象。難道你造罪時要心安理得嗎?你造罪本來就應該忐忑不安,這個是正常,表示你的心中還有正面的能量。

諸位!有一個方法可以判斷這個人是不是還有希望。如果你造罪時,都沒有不安的感覺,不管造殺盜淫妄,在造罪之前、在造作的過程以及造罪以後,你都心安理得,這個非常不吉祥!表示你對於罪業完全沒有免疫功能,沒有一點抗拒的力量,那你這個人完全沒有善根。就是在造罪時,你的內心是完全同意的,沒有人反對,那這個就很糟糕,你的生命很難反轉。造罪業時,你內心完全舉雙手讚成,那你這個學佛沒有在心地上下功夫,沒有內善根,你就只是跟三寶結外緣,結緣而已。

所以,諸位!當你在造罪業時,你覺得忐忑不安,非常吉祥!你沒有白學佛,表示你內心已經開始真妄交攻了,這是一個過程。每個人在調伏煩惱之前,都有一個真妄交攻的過程,這是好現象。你造罪,本來就應該覺得忐忑不安,這個是正常的。

【學員提問】我是想請師父開示,在懺悔時,我們對罪業是訶責的,但是要同時觀察罪業本空,如何融通才可以趨向清淨?

【師父開示】我們在觀想時,是觀察生命的本體是清淨的,但是生命的作用不一定清淨,它是如夢如幻的,因為心它受熏,它隨染污的心,就熏習惡法出來;它隨清淨的五乘的法門,它就出現安樂道、解脫道、菩提道的善法出來。所以你站在本來無一物的角度、站在「何期自性,本自清淨」的角度來懺悔,就是站在本來沒有業障的角度來懺悔,是什麼心態呢?就是我用如夢如幻的懺悔法門,來對治如夢如幻的罪業,這樣聽得懂嗎?借假修真。我把罪業當真實的,我跟你拼了,這叫事修,這種人修行是很難改變的,入道多辛苦,你完全沒有善巧、沒有般若方便,你這個人就是硬幹的。你先觀察本來沒有罪業,先把罪業的根斷了——達妄本空,你站在清淨心的角度,但是我也不違背緣起,性空不障礙緣起;我站在清淨心的角度,我也看到我過去生所留下來的如夢如幻的罪業假相,既然它是因緣的假相,就可以用另外一個因緣讓它消失掉。如果罪業是我們本來就有的,那就糟了!那就有真實的體性了。

佛法講真妄,就是說,你本來就有的,是真的,那就不能改變了。諸位!你本來就有罪業嗎?如果你本來就有罪業,你就不可能成佛了。關鍵是它後來才有,我們本來是清淨的,一念妄動受到外境的刺激,你才產生了虛妄的心,去攀緣虛妄的境。這就是為什麼業障能夠懺悔,為什麼你可以帶業往生,因為業障是後來有的,它是因緣所生法。只要是因緣所生法,你就可以逆向操作,可以創造另外一個因緣讓它還滅,因為它是因緣而生,它也可以隨因緣而滅。

所以你的思考,你的智慧很重要,你的思考模式很重要!我們經常講修行,你要做正面思考,不要老是認為業障深重。你認為業障深重,結果果然業障深重。因為你認為業障是真實的,你抓著它不放,它對你的影響就太大了。

所以修行,理觀就是你的內善根,事修是你的外因緣,你用內善根來帶動外因緣,才對!由內善根來帶動外因緣,外因緣又增長你的內善根,產生一個稱性起修,全修在性,一種善的循環。你最好在每一句佛號,在每一次拜佛的前面,都加一個智慧的光明來引導,你這個法才叫波羅蜜到彼岸,否則,你僅僅就是修善法。

我們佛弟子跟其他宗教最大的不同,就是我們所做的一切事情,前面都有智慧的導航——安住空性,調伏愛取,導歸淨土這三種導航。這就是為什麼我們造的業會跟他們不同,我們為什麼叫波羅蜜,而他們只能叫善業。你要去想這個問題,這就是理觀,我們心態比他們更深層。

所以說安住空性跟懺悔業障兩個不衝突,性空不障礙緣起,緣起也不障礙性空,理不礙事,事也不會礙理的,在體性上是空,在因緣上有如夢如幻的假名、假相、假用。

好,向下文長,付在來日,迴向。