佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十四講)

請大家打開講義第三十七頁。

佛教的基本思想是建立在諸法因緣生。也就是說,每一件事情都有它的道理,生命是遵循著一定的軌則。你今生會快樂、痛苦,都一定有道理的,沒有一件事情是莫名其妙出現的,絕對不可能!生命是有章法的。

第一個軌則,就是因果的軌則,這是我們要學習的第一道因緣觀。這個因緣觀,從粗淺的角度,因緣的角度來看,人生是由很多片段的生命結合起來的,每一個生命都是一個念珠,像撥念珠一樣。一百零八顆念珠雖然相續,但是它們是變化的,沒有兩顆念珠完全一樣。所以從外面的角度,表層的因果思想來看,人生是由很多片段的生命結合起來的。

如果預先把大乘的思想跟因果結合,就是法法消歸心性,那就不一樣了。本來這是在後面才會講到的,但是我們先提醒一下。大乘的因果思想不是向外看,而是向內看。所以觀照現前一念心性時,看到的因果,就像蕅益大師說的,只是現前一剎那法,望前名果,望後名因。人生就是一剎那的念頭而已。這個念頭對望過去,是個結果。因為你前生造了很多業力,產生了很多思想,這個業力跟思想結合,形成妄想,所以這個現前一念的思想,對望過去,它是一個結果。但是對望未來,它又是一個因地。你可以改變它、主導它、調伏它,在它沒有表現出來之前,都是可以改變的。

所以,你說人生是無奈,也對!人生有一半是無奈的。因為我們要繼承過去的業力跟思想,我們是跑不掉的,不管願不願意,一定要繼承你的過去。但是你說人生充滿了希望,也對!因為在它沒有出現之前,都有希望,在臨終之前都有希望改變。你可以主導思想,往好的方向走,或者往壞的方向走,你還有機會,因為它有變化的一面。

因此,天台宗安立一個觀心法門。就是說,想要了解自己,就看念頭的流動。其實心的流動就像水流。只要向內看,就一定知道你的過去,知道你的現在,也一定可以規劃你的未來。過去、現在、未來都在你一念的心中。這個就是我們後面會講到的現前一念心性的思想,我們預先把它做一個結合。就是說,什麼事情都會歸到心性,人生就是整體的,不是片段的。

蕅益大師提出一個很重要的觀念,他說,輪迴的思想,從人天的業果來看,是業力創造的,這是粗淺層面的解釋。從大乘的角度來看,輪迴就是一念的妄想。蕅益大師說,流轉三界中,誰在流轉?「欸,我在流轉。沒有一個『我』,怎麼會流轉呢?」蕅益大師說,就是一念的妄想在流轉。妄想醒過來,流轉就沒了,覓之了不可得。我們要去參這個道理:誰在流轉?流轉的是誰?它不斷地相續,不斷地變化,其實就是一念的顛倒妄想。它不斷地積集業力,不斷地創造果報,但當這個妄想消失時,輪迴的生命就沒了。

所以,成佛以後,再來看看今生,就像一場夢,「夢裡明明有六趣」;醒過來以後,「覺後空空無大千」。我們現在看到的感覺是真的,但是醒來以後,回顧過去就如夢幻泡影。我們現代人卻把它當真,在夢境裡看到真的有老虎、珍寶,但是醒過來以後,「醒後空空無大千」。

我們到後面再來探討心性的思想,但是現在,業果的思想要先知道。生命一半是無奈的,一半是開創的。說它無奈,是因為你要繼承過去的業力;開創,則是你今生還有很多的努力空間,因為它可以變化。

戊二、業果決定

前面是把業果的思想做一個總說,以下就各別地說明業果之間的關係。業到果,決定不會錯亂,這是第一個要了解的。

業決定理者,謂諸異生及諸聖者,隨有適悅行相樂受,下至有情地獄,由起涼風所發樂受,一切皆是從先造集善業所起, 從不善業發生安樂,無有是處。所有逼迫行相苦受,下至羅漢相續之苦,一切皆是從先造集不善而起,從諸善業發生諸苦,無有是處。

《寶鬘論》云:「諸苦從不善,如是諸惡趣;從善諸善趣,一切生安樂。」故諸苦樂非無因生,亦非自性、自在天等不順因生,是為從總善不善業生總苦樂,諸苦安樂種種差別,亦從二業種種差別,無少紊亂,各別而起。若於業果,或決定相,或無欺罔,獲定解者,是為一切內佛弟子所有正見,讚為一切白法根本。

—— 《菩提道次第廣論》——

前面一科,我們把業果的形成乃至於它種種的顯現,做一個總說。以下我們就各別地說明業果的特性。

第一個,業果的特性,就是它不會有錯亂的情況。以下有五小科。先看第一科,就是善業決定招感安樂的果報。

什麼是業果決定的相貌呢?就是一切的「異生」——凡夫乃至於聖人。佛陀除外,佛陀不受因果的思想影響,因為佛陀已經「金剛道後異熟空」,世間只有一個人不受因果的影響,就是佛陀。等覺菩薩還有微細的因果思想,但是佛陀是真的業盡情空了,他過去所造的業完全不能影響他。「佛為法王,於法自在。」所以這個「諸聖者」要揀別,他不包括佛陀,是佛陀以外的聖者。

那麼一切「異生」——凡夫乃至於聖人,他們的生命當中,有一些舒適快樂的樂受,不管是聖人的快樂,還是地獄果報剎那的樂受,都是善業所感。比方說阿鼻地獄、無間地獄。無間地獄受苦是沒有間斷的。就是身體被丟到油鍋裡炸,炸死了變成骷髏頭,再把它撈起來,一陣涼風吹來,又恢復原來的色身,然後丟進去,再炸。阿鼻地獄的眾生,生命裡只有一剎那是快樂,就是那一陣涼風吹來恢復身體相貌的時候有樂受。這個樂受怎麼來的呢?是過去所造的善業所感。即便是無間地獄的那一陣涼風的樂受也是善業所感,因為從不善業、罪業發生安樂的果報是不可能的。

所以,只要是快樂的果報,一定是善業。比方說,現在能走路,這個就是善業了。不要以為好像走路很自然,不一定每一個人都可以走路。你這碗飯能吃下去,吃得很快樂,也是善業。沒有一件事情是自然發生的。你這杯水能喝到肚子裡去,產生你的滋養,是善業。只要讓今生感到舒服快樂的東西,全部是善業,都要讚美你的過去。你能夠走路,要讚美你的過去;你能夠吃飯,晚上能夠睡好覺,善業!沒有一件事情是理所當然的。這是第一個思想——所有快樂的果報,它一定來自於善業,沒有例外。

反過來,罪業一定引生痛苦的果報。所有感到逼迫壓力的苦受,乃至於阿羅漢的相續之苦,都是罪業招感。我們解釋一下,阿羅漢成就以後,還沒有入滅之前,他的生命叫做「有餘依涅槃」,這個涅槃還有剩餘的色身。這時阿羅漢如果吃壞了肚子,也會肚子痛。舍利弗尊者,在佛陀講經時,肚子痛就不能過來。他有時也會中暑。這種生命相續還存在一時的痛苦,也是由於過去生的罪業所招感,不是今生做的,可能是前生造的。所以說,從善業招感痛苦的果報,無有是處。所有的痛苦都跟別人沒有關係,都是自己的業力,別人只是個助緣,把痛苦激發出來而已。所以我們每一個人都是自作自受的,外在的環境只是一個刺激,一個助緣把它激發出來而已。

《寶鬘論》上說,一切的痛苦乃至墮落到三惡道都是由罪業所招感;而善業招感善趣,生起一切的安樂。這個地方是說明痛苦是由罪業而來,快樂是從善業而來。

我們看第四段的結論。痛苦快樂不是無因生,苦樂不可能沒有因緣而生起。不是自性生,它不會自己生起;,也不是大梵天給我們的──這種是不順因生。是為善、惡的業力,產生苦、樂的果報。所以,苦樂的種種差別,是從善惡兩種業力的差別所變現出來,一點都不可能錯亂,是各別各別生起的,這是一個總結。

最後結勸。一個菩薩能夠對於業果的自性產生決定的理解,明瞭這種三世兩重因果的道理,乃至於業果決定,就是善業決定招感安樂的果報,罪業招感痛苦的果報,是絕對不會錯亂的,是沒有欺誑的,這是佛弟子所有正見的基礎,也是一切修習善法的根本。

我們修善跟慈善家不太一樣。慈善家修善,不一定從覺悟的心發動出來,他可能是一時的惻隱之心。看到這位眾生很可憐,把他救起來,這種業力不會太重,因為沒有道的引導。所以慈善家要造出一個強大的善業很難,因為他是憑著感覺生起的。所有佛弟子所發動的善業只有一種情況:從覺悟的內心發動出來,一定有道法的引導。

舉一個例子。佛在世時有很多護法居士,最重要的一位大護法,叫須達長者。須達長者生長在大富貴的家庭,而且非常喜歡布施一些貧窮孤獨的老人,所以他又叫做給孤獨長者。他有七個兒子,前面六個兒子都結婚了,他特別疼愛小兒子,所以對小兒子的婚姻特別重視。他找很多人去打聽。後來打聽到在隔壁的國家,就是王舍城,有一位女眾非常的莊嚴,而且具足了德行,也生長在大富貴的家庭。須達長者就帶著侍從,到王舍城去提親。親家也聽過須達長者的名號,很恭敬地安排他在客房住下來。

到黃昏時,須達長者看到花園裡面很多人忙來忙去,準備很多的飯菜。須達長者就問旁邊的人,說:「你們在忙什麼呢?」那人說:「我們家主人明天要請佛陀來供養。」須達長者問:「佛陀是什麼樣的呢?」那人就說:「佛陀有三十二相八十種好,有無量的功德莊嚴。」根據經論上描述,須達長者聽到佛陀的功德莊嚴以後,全身的毫毛就豎立起來,起了大歡喜,可見這個人善根深厚。到了晚上,大家睡覺了,須達長者就控制不住,想要趕快去見佛陀,不能等到明天了。於是中夜時離開了親家的住處,夜訪佛陀。大智慧的佛陀知道須達長者要來,就在那邊等他。他一來,佛陀先放大光明,須達長者看到佛陀,立即跪了下去。佛陀跟他講四諦法門,他當下就證得初果。

證得初果以後,須達長者對於佛法僧戒有堅定不移的信心,叫四不壞信。他覺得明天的宴會不用參加了,隔天一早,急急忙忙地帶著侍從回去了。他覺得應該要在舍衛國建一處道場來供養佛陀。

但是,佛陀的僧團是很龐大的,有一千兩百個比丘。他打聽哪兒可建道場,結果在舍衛國果然找到好地方,一座花園。這座花園是波斯匿王的太子的,叫只陀太子。他剛開始不想賣,但是他想,這個長者不能得罪。他就問:「你為什麼買這座花園?」須達長者說:「我要供養佛陀,還有他的僧眾。我準備蓋很多的僧寮及一間講堂,請佛陀來常住講經。」只陀太子一聽,這是好事。他拒絕也不是,答應也不是,只好出一個難題。他說:「你如果能夠用黃金把我的花園全部鋪滿,我就把花園賣給你。」須達長者說:「好,一言為定!」只陀太子說:「不行啊,我跟你開玩笑的。」須達長者說:「你是今日的太子,明日的君王,能有戲言嗎?」只陀太子沒辦法,只好賣給他。只陀太子說:「你用黃金鋪地,那樹算我的。」所以叫做只樹(只陀太子的樹)給孤獨園,就這樣來的。

經論上講,須達長者買下地以後,用大象運了很多黃金去鋪地,還蓋房子當僧眾寮房、殿堂。快要蓋好時,他所有的錢都花光了,窮到連飯都沒得吃了,就是古人說的揭不開鍋了。那怎麼辦呢?他畢竟以前是有錢人家,在庫房裡好不容易找到一個檀香的米桶,就拿這個米桶去換一點錢,大家煮了一鍋飯準備要吃。

正要吃時,目犍連尊者來托缽了。一個初果的聖人,對於善業招感安樂的果報的勝解是不可破壞的。我們一般人會受果報影響,而須達長者完全安住在道法。他說:「把飯切一半,供養目犍連尊者。」剩下的一半,一家人就準備湊合著吃。這時,舍利弗尊者來了。這就面臨抉擇了:是重視果報,還是重視業因?長者說:「再切一半供養舍利弗尊者。」

剩下四分之一要吃時,佛陀親自來了。長者說:「罷了!我們今天就餓肚子吧。」於是須達長者就親自拿著這個四分之一的飯糰,跑到佛前跪下去供養,佛陀慈悲地接受了。接受以後,經論上說,佛陀講了四句偈:「自今以後,罪滅福生,永恆富饒,無復匱乏。」他說:你現在的布施,把過去生剩下的最後一個慳貪的業給消掉了,在你未來的生命、在你成佛之前,你生命只有一種情況,就是永恆富饒;即便你還沒有成佛,生命裡已經沒有「貧窮」這兩個字了。

諸位!我們應該知道,佛陀講話,他要麼不講,保持默然;他一講話,這件事情就不能改變,叫「金口」。他只要為一個人授記,這件事情就沒有改變的餘地了。佛陀說,琉璃王七日必死,不可能改變了,一定要死的,七日,即使坐船跑到海邊都沒有用。所以,這個故事有什麼啟示呢?就是善業決定招感安樂的果報。

這個地方問題來了,因果是隔代受報的。比方說,有些人吃素,身體不好,就怪罪吃素,說吃素讓他身體不好。這個不合道理,身體不好,是因為前生的殺業,跟吃素沒有關係。即便有,它也是個助緣。我們不殺生會有長壽的果報。我們在修善時,有一個情況,就是很容易被前生的業力所變現的果報誤導,這就很麻煩。如果造善時,馬上出現快樂的果報,那這個很容易做,每一個人都能夠做。你布施馬上有錢,馬上有福報,這樣會很有激勵。

難就難在哪裡呢?尤其是初學者更嚴重,因為生命突然要轉換了。就是說,明明修善,但是痛苦加劇,這個最糟糕,最麻煩。這時考驗你對道法的勝解,就是對法的皈依。所以,業果決定不可能因為造善讓你痛苦,這個觀念很重要!你不可能因為吃素讓你生病,不可能的!世間沒有這種道理的。如果這個可能,那佛陀所說的法全部被推翻掉了,業果決定就不能成立了。

怎麼解釋呢?吃素是基於慈悲心,這是一種長壽的業。但是這個業不能馬上受用,要先保存起來。業必須經過一個保存的階段,到來生才用的。現在的痛苦,是過去殺業的餘報,要先受前生的餘報。因果是這樣解釋的。諸位!要永遠相信一件事情:修習善業,不可能讓你痛苦,絕對不可能!因為因果釋放不可能錯亂。

所以,善業出現痛苦的果報,不可能!沒有這回事情。那有人說:我在修善時,明明是讓我痛苦了。是的,這是因為前生的業還沒有消完,但是今天的善業還不能用,要先放在「銀行」。我們今生大部分的業,都還沒有出來,因果是隔代受報的,難理解就在這裡。春天播的種子,這個米還不能吃到的,秋天才能收割。春天吃的米,是去年種的。所以,在建立因果思想時,一定要有一個過去、現在、未來的思考,你的心才能夠堅定下來,否則很難修行,因為只要有逆境衝擊,就退轉了,你很難堅定地走下去的。

因此,業果決定的思想很重要!善業一定招感安樂的果報,罪業一定招感痛苦的果報,絕對不可能錯亂!絕對不可能!連佛陀都不可能讓它錯亂,就算阿羅漢也不例外。阿羅漢相續的痛苦,也是由過去的罪業所感。

戊三、業果種類分二:己一、業之種類;己二、果報種類

己一、業之種類分三:庚一、善不善無記業;庚二、增長不增長業;庚

三、定不定業

前面講到決定性,這裡講到種類的差別。我們先看第一個業的種類,再看果報的種類。

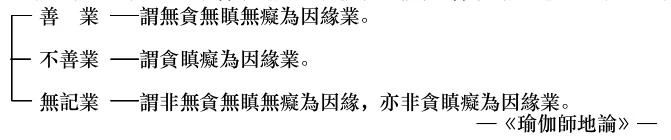

庚一、善不善無記業

業的種類有幾科。我們看第一科。說明善業、不善業跟無記業,三種種類是怎麼定的。怎麼知道造了善業還是造了罪業?罪業、善業的定義是怎麼安立的?

我們前面說到,善業絕對招感安樂的果報,罪業決定招感痛苦的果報。那麼善業跟罪業是怎麼定義呢?

什麼是善業?就是依止無貪——就是施捨的心、無瞋——慈悲的心、無癡——智慧的心這三種善心,所引導的身口二業的因緣,通通叫善業。什麼是罪業呢?只要是貪瞋癡所發動的煩惱,所發動的身口的行為,通通是罪業。反過來,它不是貪瞋癡的煩惱,也不是善,就叫無記業。比方說你在散步,在剪指甲,沒有起善念,也沒有起惡念,叫無記業,它不好也不壞。

業力的形成是由心念決定的。心念是邪惡的,不管做什麼就是惡業;心念是善良的,即便訶責你的兒子,它也是善業。

考大家一個問題:因果的道理。你坐在蘋果樹下,蘋果掉下來砸到你,它打得你很痛,這個是善業還是惡業?

答案是:它不是業。它沒有心識,它是個果報。你看地震,地震也不能成為業,因為地震沒有人造的。業一定要有一個明瞭的心,要有心識引導的行為才叫業。蘋果沒有造業的能力,它沒有心識,怎麼造業?它是植物。要知道,業力一定是由思想引導的。

講一個例子給大家參考。佛在世時,另外一個護法,叫做波斯匿王。波斯匿王有三個公主,其中一個,叫善光公主。她長得最莊嚴、最討人喜歡、最有德行,也是波斯匿王三個女兒裡最有名氣的。因為她長得莊嚴又善解人意,所以得到波斯匿王的寵愛。波斯匿王經常辦完公事後,就到她的花園散散步,善光公主就陪他聊聊天。

有一天,波斯匿王處理完公事後,又到善光公主的花園裡和她聊天。波斯匿王就說:「女兒啊!你長得這麼莊嚴,受到別人的讚美,那是因為父王對你的疼愛,父王對你的加持。」善光公主一般都是很隨順父王,但是突然間,她說了一句話:「父王,您這句話說得不對。我今生的安樂果報,是我過去的善業所感。」波斯匿王就不高興地走掉了。第二天他又提起了,他說:「你的善業是我加持你的。」結果善光公主的回答還是一樣,她說:「這是我的善業所感。」連續三天都是這樣回答,把波斯匿王激怒了。波斯匿王說:「好,我看是你的善業力量大,還是我國王的威德力量大。」就叫侍從去街上找一個乞丐。找到以後,就跟他說:「我把女兒嫁給你,好不好?」乞丐說:「當然好啊!」善光公主就嫁給這個乞丐了。

嫁給乞丐以後,善光公主知命認命,安住道法的人,跟一般人不一樣,她對道法的勝解、皈依,不會改變認知的。她嫁給乞丐以後,就問乞丐:「你家住哪裡?」乞丐說:「我沒有家,我做乞丐。」「那你以前小時候住哪裡?」乞丐說:「我們小時候,本來也是大富長者,後來發生了火災,父母都死了,所以我們兄弟姊妹只好在外面流浪做乞丐了。」善光公主說:「好,那我們去你的老家看看。」乞丐就帶了善光公主到他老家去看,一片荒野,那個房子燒得不能用了。善光公主說:「沒關係,我們先安頓下來。」兩個人就種種菜,種種田,開始過日子。

夫婦兩人在種田時,鋤頭一鏟下去,突然間「叩]一聲,裡面有東西,結果挖到了祖先留下的珍寶。乞丐把珍寶拿出來,蓋了一座比善光公主以前住的宮殿還更大的宮殿,裡面的設備更豪華。

波斯匿王當然一時賭氣啦,氣消了以後,就派人去打聽一下現在公主過得怎麼樣。結果那個侍者一看,回來報告說:現在公主住的宮殿比以前的宮殿更漂亮。波斯匿王非常驚訝!領著他的侍從趕過來看。善光公主很歡喜地把她父王請進來。他一看:果然啊!裡面的設備比以前更好。

這時波斯匿王就領著善光公主去見佛陀,請佛陀開示,是什麼因緣造成這個結果。佛陀說:善光公主是生生世世喜歡布施的,這種布施已經形成善根了。這是善念,勝解,對道法的勝解。佛陀說:她今生的富貴,很重要的是其中一生,就是在釋迦牟尼佛的上一尊佛──迦葉佛時代,佛陀有四大弟子,善光公主對四大弟子平均地供養。那時她是一個婦人,沒有工作,她先生賺錢。她就把先生的錢,除了日常生活用的以外,拿一點錢去供養迦葉佛的四大弟子。一開始她先生是反對的,說這個錢我們自己用就好,為什麼要去供養修行者呢?但是善光公主再三地勸她先生,說我們應該去供養,來生才有富貴的果報。後來她先生就勉強同意了。

所以她得果報時,有決定跟不決定的差別。做太太的供養這個錢是哪裡來的?先生賺的,所以當然她先生有一份。但是為什麼得果報時,善光公主的果報是如此地堅定不可破壞?而這位男眾乞丐一定要遇到善光公主,他的果報才會激發起來?因為他是被動式的,他布施時心力羸弱,沒有強烈的布施心來引導。所以,雖然他跟善光公主兩個人同時布施,果報卻不一樣。就是兩部同樣的馬車,一個是強壯的馬在引導車子;一個是很瘦弱的、走得很慢的馬在引導車子,所以業因的業力不一樣。

諸位!你們會慢慢知道,明白道理再修習善法,跟沒有明白道理是完全不一樣。你說,我參加打佛七,會長打電話給你,不好意思才來參加,這也是善業,但是得果報的時候力量薄弱,因為你不好意思才來的。如果你主動積極,開了四五個小時的車來參加佛三,那就不一樣了,這個佛號進入到你的心中,那就不一樣了。業力本身的形成是由心念主導的,心強業重,得果報時那個勢力就不同。你看,她的父親身為國王,都不能夠障礙她的安樂果報,她的善業到這種程度,沒有人可以去抗拒。她父親把她嫁給了乞丐,她的福報照樣顯現出來。沒有預期的,隨便找一個乞丐,她的果報照樣出來,誰都擋不了。因為她造業時,其心堅定,金剛不可破壞,她有強大的願力。

所以,諸位要知道,業力的成就,一定要有心念的引導才能構成業力。你的心念就扮演著重要角色,決定它的強弱、它的方向。

庚二、增長不增長業

前面我們是講到善業跟罪業,這個地方講到業的增長跟不增長。強大的業力叫增長,羸弱的業力叫不增長。

起造諸業,令業種子增長者,謂之增長業;若雖起身語等業,而不令業種子增長者,謂之不增長業。增長業定受異熟果,不增長業不定受異熟果。

我們內心的世界,要繼承過去的業力跟思想。我們今生不斷地造作,也不斷地變化,但是要改變過去的業力,就必須要創造一個增長業。其實有些人造的業,對業力是沒有改變的。有些人每天在拜佛,但是他的業都沒有變化,還是業障深重,因為他沒有創造一個增長業,就是強大的業力。

也就是說,造的業種子,它會產生一種強大的增長功能,能夠大大地增長善惡的功能,叫增長業。如果你也做義工,也做善事,但是你做的時候心不甘情不願,那麼對你善業的種子並不能產生一種增長的功能。也就是說,對你的來生,沒什麼太大幫助,你做了也是白做,因為你沒有創造一個增長的勢力。這個增長就是強大的、足以扭轉你來生生命的勢力這個叫做增長業。

增長業,一定會主導來生的果報,不增長業就沒辦法主導來生的果報。就是說,你本來來生要去那裡,結果你造了一個增長業,它會形成改變,能夠讓你的來生果報提升的一種增長的善業;你本來來生要去那裡,可是你造的這個業沒辦法改變你的來生,這是不增長業。簡單地講,能夠讓來生產生變化的,這個就是增長業;不能夠讓來生產生變化的,是不增長業。

那麼後面十科,有很多內容要說,我們今天先到這裡

【師父答疑】

【學員提問】請師父開示,如果說身口意念佛號,但都不能打住妄想,這樣帶有妄想的佛號,是否也算在積集求生淨土的資糧?

【師父開示】因為我們要繼承過去,既繼承過去的善根,也繼承過去的顛倒妄想,就是好壞都要繼承。當然你的善根起作用時,妄想也不會閑著,它肯定來跟你擾亂,所以帶有妄想的佛號,是每一個凡夫所要面對的。

但是這個地方有兩種不同:如果你在念佛時,心是住在妄想來念佛,那就糟糕了!就是說,我們每一個人的佛號都夾帶妄想,但是關鍵在於住跟不住。你住在妄想來憶念佛號,就很難積集往生的力量,因為你的本質是妄想。你安住佛號來面對妄想,這是往生的資糧。你是不隨妄轉,還是跟隨妄轉,就差在這裡。

我們都經歷過很多次的生命,曾經在五欲六塵裡打了很多顛倒妄想,也曾經在佛堂裡積集很多善根。我們今天能夠在一起修行,一定有某種程度的共業,大家水平都差不多,現在就是看誰能夠善用自己的善根。

就是說,你的條件跟我的條件差不多,我的條件跟你的一樣,也差不多,因為生長在同一個時代,水平差不多,但是成敗在哪裡呢?有些人能夠把妄想閃過去,就是不要碰,不要隨它轉。我們不可能不打妄想,這點很重要!因為我們打妄想,所以我們才會流轉,這個很正常。但是你不能住在妄想。無住的方法我們後面會講到,就是安住空性,安住現前一念心性。你只要住在妄想念佛,佛號就完全沒有力量了,佛號就變成不增長業了。我們沒有要求大家斷妄想,其實也斷不了,你不能跟它硬幹,但是要能夠不隨妄轉。

所以,到底念佛是在成就來生的福報,還是在積集往生的資糧,關鍵就是看你是住在佛號,還是住在妄想。反正兩個都會現前,你面臨選擇。你願意安住佛號,妄想得不到你的加持,它就慢慢慢慢地羸弱。你每次念佛的時候,嘴巴念佛,心中打妄想,你就住在妄想,就把妄想養得又肥又重,這個佛號變成不增長業。就是你要取捨,所以智慧的判斷很重要。

【學員提問】觀想或思惟佛陀跟淨土的功德的瑞相,是否屬於妄想?

【師父開示】當然我們也是用這個妄想來思惟極樂世界的功德莊嚴。但是一般來說,我們不把它叫做妄想,叫做如理思惟。因為這個思考模式,是從佛陀的聖言量引導的,不是跟著感覺走。雖然本質也是一種虛妄的想像,但是這個虛妄的想像,以後會變成真實的功德,差在這裡。它剛開始是虛妄,最後就變成真實,所以佛陀的聖言量不可思議。

其實你思惟極樂世界的功德莊嚴,也是打妄想,是第六意識打妄想,但是這個妄想不是一般的妄想,這種妄想會讓你趨向真實,因為是依止佛陀的聖言量引導的。所以這個地方我們不要講打妄想,我們叫如理思惟,依止佛陀的教理如理思惟。

【學員提問】請師父慈悲開示,回入娑婆度有情是什麼相狀?我們那時還有顛倒妄想嗎?

【師父開示】我們到了極樂世界是為了成就聖道。一般來說,你初地以後就可以回入娑婆了。當然初地還有微細的妄想。在唯識學上說,「發起初心歡喜地,俱生猶自現纏眠。」就是初地菩薩他還有俱生的微細的妄想,但是他本身的調伏力夠,所以妄想對他來說,已經不能形成干擾,有跟沒有一樣。

也就是說,你從極樂世界回來以後,不容易受到環境的干擾,叫做不退轉。我們講「佛為法王,於法自在」,該受業報的還得受,但是在受業報時,不會受果報快樂痛苦的影響,該做什麼還做什麼。因為心中道法的力量很強,妄想已經完全在你的掌控當中,你受這個果報就像遊戲人間,有受跟沒受一樣。別人看你還是有受,但是你自己覺得根本就不受。這個地方是不一樣,妄想是在控制當中。

極樂世界最高修到什麼果位才回到娑婆?那就看各人的發願。如果悲心很重,「不忍眾生苦,不願聖教衰」,初地就可以回來;如果不著急,可以修到等覺菩薩。但是在四十八願說,有些人離開極樂世界,沒有回入娑婆,他轉到十方世界去親近十方諸佛,繼續學佛法也是有的。正常情況,到了極樂世界,應該從凡夫位到初地這一段是不會離開。但初地以後就各奔前程。有些人繼續在極樂世界待著,有些就轉到其他佛國去,到藥師佛國,到普賢菩薩的佛國,到各式各樣的佛國去了,就看你因地所發的願。遊戲神通廣學無量法門的三昧,這是第一種。這種一般來說是智增上,比較理智型的,會先充實自己。所以離開極樂世界,沒有到凡夫的世界來,先到他方的佛國去繼續充實。

第二種人,離開極樂世界,會趕快回到娑婆世界,在娑婆世界裡面歷練。但是這時已經不一樣,他是初地,內心有道力,心中有光明了。他不像我們業障凡夫,現在完全被煩惱障、業障、報障衝擊著,我們是處於被動狀態,那時生命在他的掌控當中。

所以說,什麼時候回入娑婆,看你的發願。但是極樂世界提供一個很重要的因素,它讓我們避開從凡夫到了生死這一塊。這一塊是最危險的,是整個成佛之道裡凶險最多、障礙最大、刺激最大、最容易退轉的時候。就是從生死凡夫到分段生死這一塊,我們選擇在極樂世界完成是正確的。因為這一段邁過去,後面就海闊天空了。就像佛陀在經典上譬喻說,船要離開陸地,剛開始很辛苦,因為有地心引力把它吸回來,你要用力地劃。等到你離開陸地很久了以後,根本就不用劃,你把風帆拿上去,船就自動地往前走,你只要方向控制得好,它不可能再退回來了,因為它已經離開了地心引力。我們感謝阿彌陀佛的慈悲,因為他讓我們逃過了生死凡夫到分段生死這一塊。這一塊的生死大海風浪最大,鯊魚最多,很多人過不去。這一段分段生死的大海,是凶險最嚴重的大海,所有的船到這裡全部沉沒。這一塊分段生死的黑海過去以後,後面的大海輕鬆愉快,你要到哪裡都可以。

所以,到極樂世界是避開分段生死這一塊。這一塊最麻煩,內憂外患。內心的煩惱干擾你,外在的業力,老病死也干擾你,過去的冤親債主也不放過你,真的是內憂外患。而我們善根薄弱,要面對這麼多問題真的是很難。所以說往生極樂世界,不一定表示你一定要在極樂世界成佛,不一定。但是起碼阿彌陀佛幫我們遠離了分段生死這一塊,這個是很重要的。

好,我們今天上到這裡,向下文長,付在來日,迴向。