佛弟子文庫

佛弟子文庫(第六講)

請大家打開講義第一頁。

我們上兩堂課講到什麼是佛陀,現在這一科講到什麼是道法。佛陀的法嚴格來說有三個重點:安住力、調伏力跟引導力,這三個力量以安住為根本。

我們要面對無始劫的妄想,要處理無始劫來留下的生死業力。我們一生當中,生生世世,要處理的人生問題太多了,很多很多要處理的。我們經過無量的生死輪迴,內心累積很多很多的問題。但是你要做的第一件事情,就是讓自己安住,找到一個家,你不能沒有家。一個流浪漢他要承受風吹雨打日曬,為什麼?因為他沒有家,他的生命很被動。他只能夠利用沒有下雨、沒有颱風時,才能夠去做事情。如果我們心中有一個家,不管是下雨,不管是颱風,都能夠得到很好的保護,而去做我們想要做的事情。

其實我們內心當中是有家的,只是我們選擇了不願意待在家裡,我們願意跟妄想在一起,這是眾生一個很大的盲點。明明受到妄想的傷害,但是我們卻不知道離開它,不想離開它。在我們內心的深處,有一塊沒有風雨、沒有煩惱、沒有業力、沒有老病死的地方,那就是我們安住的家。

你不可能永遠活在沒有人刺激你的狀態,不起煩惱的時候,把冷氣打開來,你才可以修行,才可以提起佛號。你這句佛號生起來要具足太多條件了,這句佛號也太脆弱了,你怎麼禁得起臨命終時的考驗呢?那時你全身插滿了管子,那不是一個風平浪靜的時候啊!所以,你必須讓佛號有個家。這個家是很堅固的,不受干擾的。這個家是哪裡呢?就是「何期自性,本自清淨」,這個道理你要先了解,你不是本來就這樣子的嘛。如果我們本來就有妄想,本來就有煩惱,本來就有業力,那這樣子人生就沒有希望了,佛陀也不要出世了。那麼我們不可能改變自己,因為本來就是這樣子。但事實上我們本來不是這樣子的,是後來才變成這個樣子。

因此我們應該把失去的家找回來,這叫安住真如。你必須把這個家建立起來,後面才有資格去處理調伏煩惱、導歸淨土、導歸菩提,還有調伏力,引導力的問題。你的心整天動盪不安——弟子心不安,你心中沒有家,修行就很麻煩,永遠進進退退,人生充滿了變數。

首先要知道,我們無量劫的生命留下很多問題要處理,這是沒辦法,我們要對過去概括承受,沒有一個人可以離開過去,因果絲毫不爽。我們不逃避過去,但是要做的第一件事情,就是先把自己安頓下來。先把心中的家建立起來,那就是「何期自性,本自清淨」。我們必須站在一個本來沒有妄想的角度來面對妄想;本來沒有業力的角度來面對業力;本來沒有老病死的角度來面對老病死,才有可能在今生短時間成功的。

禪宗的祖師把佛法修學分成三個道次第:

第一個,你剛進佛門,內心很歡喜,這叫「見山是山,見水是水」,古人說有相行。你心中很多的願景,希望能夠透過今生的修學,來生有美好的快樂果報,這個可以理解,安樂道。所以我們願意做義工,願意利用人家睡午覺時,偷偷跑去掃廁所,我們心中有願景。今生痛苦沒關係,我積集善業,來生照樣可以享受快樂的果報。剛開始都是這樣子的,有相行嘛。但是你慢慢慢慢地告訴你自己,有相的果報會觸動生死業力,你要付出代價的,一個甜美的蛋糕裡是有毒藥的。

所以我們慢慢慢慢地從有相行提升到無相行,就進入第二個階段「見山不是山,見水不是水」。這一段太重要了。整部《楞嚴經》就在講這個觀念,告訴你怎麼樣離一切相。好的相狀、不好的相狀,通通不要管它。剛開始要先否定自己的妄想,拒絕它幾次,它就沒有力量。這個妄想為什麼勢力那麼大?是你把它養得又肥又大的,每次都隨順它,輾轉增盛,《楞嚴經》說的「自心取自心」,結果「非幻成幻法」。你每一次都滿足你的妄想,隨它的願,結果它像滾雪球越滾越大。到臨命終的時候,你的佛號被妄想吃掉了,因為你打妄想的時間比較多,念佛的時間比較少。所以你不對治妄想,臨終的時候,就糟糕了。因為你心中有兩個勢力:一個佛號的勢力;一個妄想的勢力。

我們要做到不隨妄轉,第二個階段很重要。「見山不是山,見水不是水」。你開始要見相離相,雖然有妄想,你慢慢慢慢告訴自己安住,不隨妄轉,因為這個本來就不是你的東西,沒有必要去招惹它。我們每一個人都活在心中的業力,你該怎麼樣就怎麼樣,這件事情它會有什麼樣的結果,不會因為你打妄想而改變的。你看我們現在操心說,這個人還沒有回來,那個人怎麼樣。諸位你要知道,萬般皆是業,半點不由人,不會因為你的操心而改變事實。要知道你打妄想是白打了,打妄想倒不如去佛堂念佛。所以第二階段很重要,離相清淨,「見山不是山,見水不是水。」

離相就是《楞嚴經》的思想,但是僅僅離相還不圓滿,因為它只是空性。到了法華會上「即一切法」,佛陀告訴你,再把相狀找回來,借眾生的相,來修你的六波羅蜜的法。但是那個時候心情不一樣了,你是見相離相。那時你心中有眾生的相,但是你不住在上面,你不執著,只是暫時借用。很多人都勸我要趕快講《法華經》,我說不要急,先學《楞嚴經》,修離一切相。

有一位禪師,在行腳時跑到一座很高的山上。他遠遠望去,在山頂上有一個茅棚,山下幾乎沒有路可以走上去,因為全部長滿了草叢。看樣子這個人在上面住很久了,因為沒有路可以走上去。所以這位禪師很辛苦地才登到山頂,找到這個茅棚,跑過去敲門。這位修行人一看:欸,有行腳比丘,就請他進來喝一杯茶。這位行腳比丘就問修行人說:仁者,你得何道理在此修行?問這個問題,內行人!內行人不會問,你一天拜幾拜?念幾聲佛號?這些是枝末。他說你心中是安住在什麼道,才能夠住下來?(得何道理在此修行?)這位住茅棚的比丘說:「幾年前,我看到一頭泥牛沉入水中(就是有泥巴的牛)。」這位行腳比丘問:「那你準備什麼時候出來呢?」茅棚比丘回答:「等待泥牛浮出水面。」

這頭泥牛沉入水中,古人講那頭牛就是指我們的心,這顆心以前打太多妄想,現在必須讓它沉入真如法性三昧裡,以空觀的智慧好好洗滌這頭牛身上的污垢。意思是必須讓自己的妄想先沉澱下來,等到這頭牛再出來的時候,是一頭乾淨的牛了,是一顆離相清淨的心,就有資格從空出假廣修方便。這時可以修一切法,叫「如是一心中,方便勤莊嚴。」我借眾生的心來修布施,借眾生的心來修持戒,借各種因緣來念佛,這句佛號是堅固的,叫不生滅心。

所以,諸位我們要知道,一個人的成功失敗,從「見山是山,見水是水」而轉到「見山不是山,見水不是水」是必經的過程,沒有一個人可以避免的。如果你看到一個人,修行的時候很快樂,突然間他變得不快樂,不要緊張,好事!真的。修空觀的人,沒有什麼快不快樂,他的心是寂靜的,沒有快樂也沒有痛苦。一定要經過一個沒有快樂沒有痛苦的階段,你的修行才正常。如果你學佛以後一直很快樂,不正常喔,因為你沒辦法進步,因為你活在有相。你不斷用妄想、用善業來刺激你的感受,你永遠很快樂。學佛要先求快樂,然後沒有快樂,然後再有快樂,那就對了,第三階段再出現那是法喜。

所以,這個地方說明了安住,你必須在心中安住在你的空性,就是清淨心先安住下來,你才有辦法去處理無量的生死問題。我們在進入主題之前,先談到安住的問題,以本來無一物為住。

好,我們現在透過前言,知道什麼是佛,什麼是法,我們現在有資格來講到修行的調伏力跟引導力了。

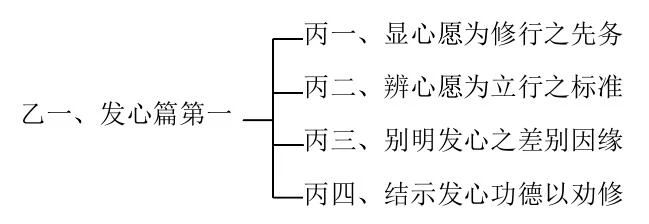

甲二、正文分四:乙一、發心篇第一。乙二、正見篇第二。乙三、修行篇第三。乙四、證果篇第四。

我們看甲二的正文。甲二的正文當中有四科:第一個,發心篇第一;第二個,正見篇第二;第三個,修行篇第三;第四個,證果篇第四。前面三個發心、正見、修行是因地的修學,第四個是果地的功德。

乙一、發心篇第一

我們先看第一篇,發心篇第一。發心篇當中有四個主題:

第一個,顯心願為修行之先務。為什麼要發心,先說明它的道理。第二個,辨心願為立行的標準。如何來發心,發心有幾種差別的標準。第三個,別明發心的差別因緣,我們如何才能夠正確發心。第四個,結示發心的功德以勸修,我們如實發心,有什麼樣的好處。

丙一、顯心願為修行之先務

先看第一個,心願為修行的先務。就是說,修行為什麼要先設定目標,先說明這個道理。

看經文。

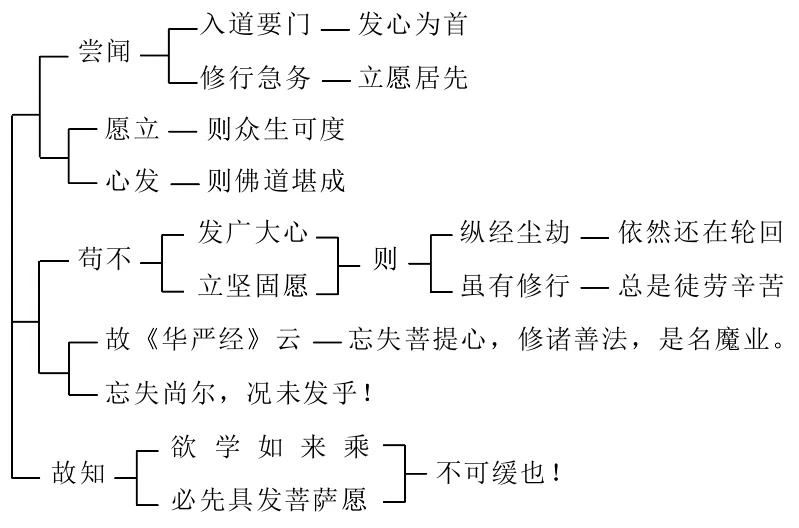

(一)嘗聞入道要門,發心為首;修行急務,立願居先。願立則眾生可度,心發則佛道堪成。苟不發廣大心,立堅固願,則縱經塵劫,依然還在輪迴,雖有修行,總是徒勞辛苦。故《華嚴經》云:「忘失菩提心,修諸善法,是名魔業。」忘失尚爾,況未發乎?故知欲學如來乘,必先具發菩提願,不可緩也!

--- 《勸發菩提心文》 ---

好,我們加以解釋。

我們前面講到內心的安住,這個地方講到發心的問題。就是說,「嘗聞入道之要門,發心為首;修行急務,立願居先。」發心跟立願是差不多了,是很接近的,就是你要先有一個目標。安住了以後,下一個就是引導。為什麼要先有一個目標引導呢?因為佛法的法門太多了,而人生太短暫了,你不可能什麼都去嘗試。所以你心中有一個家以後,就要開始注意。就是說你用短暫的時間,希望自己來生變成什麼樣的結果,這樣你才可以集中心力,去做你該做的事情。我們在修學法門的時候要有所選擇的,這跟你的目標有關。你必須用你的目標來檢查你的過程,看看有沒有偏差。

有了明確的目標,我們才能夠知道,為什麼要發心!在天台宗叫作「善知通塞」。就是說,有人告訴我這個法門,也有人告訴我那個法門,那我要怎麼取捨呢?你要知道「善知通塞」。就是說,這個法門對你的目標是通,有加分的效果,會讓你的修行更暢通。你修這個法門,讓你趨向目標更暢通,那這個法門可以修;修這個法門讓你的目標變成阻礙,這個你不能修。所以你人生的選擇,完全從目標來判斷。沒有目標,就沒辦法判斷你的過程,哪些要取,哪些要捨。所以說「願立則眾生可度,心發則佛道堪成」。不管是上求佛道,或是利他的下化眾生,都必須要有目標來引導。所以我們修行當中,剛開始先安住空性,站在本來無一物的角度來面對你的人生。安住以後下一個就是引導了。設定一個目標,看你來生希望變成什麼結果,然後用你短暫的生命去實踐它,所以第二個就是發願。

前面是從正面來說明,以下是從反面來說明,假設你不設定目標的過失。

假設一個人,不發廣大心,也不立堅固願,整天人家共修,他也來共修;打佛七,他也來打佛七,這樣子「縱經塵劫,依然還在輪迴,雖有修行,總是徒勞辛苦」。打佛七最容易看得出來,一個人心中有沒有目標。你看有的人打佛七,他也無所謂啦,你打板我就進來,你說打完我就出去,就這樣子,七天把佛號念完就算了唄。但是這樣子,你這句佛號沒有力量。就是你很想要念佛,但不是「我一定要念佛」,你只是很想要而已。

有些人打佛七時,是有目標的。你看他提起佛號的時候,他的神態就不一樣,帶目標而來。這種人是有備而來,他可能遇到重大的災難了。他來念佛,每一句佛號,是有真實力道下去的,把力量放進去了。為什麼?因為他有目標。

修行,其實只有你知道而已。諸位要知道修行跟上班不一樣。上班你只要打卡,走的時候再打一次卡,中間做什麼沒有人知道。但是你念佛的時候,是不是有用心,這個差很多,差非常多。我常常說,有些人打佛七是結緣的佛七,跟阿彌陀佛結個緣。欸,我來了,跟阿彌陀佛打個招呼。你根本沒有辦法跟阿彌陀佛感應道交,你連阿彌陀佛的門都沒有進去。因為你念佛號的時候,沒有把心放進去。為什麼呢?因為你無所謂,不想做些什麼改變,反正覺得就這麼回事,打佛七就打唄。

但是,如果你真的是有目標,那就不一樣了,你是希求救拔。一個貧窮的人,在追求珍寶的時候,他有所求。所以淨土宗是要有所求的,它是有相行。如貧得寶想,如病得藥想,這個人是有備而來。我不用等到第七天,光是憑你的心態,知道打完佛七,你的收穫一定不可思議。同樣一句佛號,準備好了,念起來就是無量光無量壽;沒有準備好,它就是一個音聲,就這樣子,什麼功德都表現不出來。

所以你今天會接觸到很多的法寶,拜懺的時候沒缺席,拜八?八佛的時候也在,打佛七的時候你也在,但是為什麼你修了幾?年,還是這樣子呢?因為你缺乏一種目標,沒有願力就沒有動力,所以叫「縱經塵劫,依然還在輪迴,雖有修行,還是徒勞辛苦。」雖然你修了一個妙法,但是這個妙法的功德顯現不出來,因為你沒有把真實的力道放進去。你不能永遠活在「我很想要修行」,不可以!你要提升到「我一定要修行」!

修行成功的人,你看看往生淨土傳,都是背水一戰,沒有例外的。一個人在臨命終時,能夠衝過生死大海,就是,我沒有退路了,我是業障生死凡夫,前面是我唯一的出路,就一念心提起來衝過去了。不是說你佛號念得多,臨終就往生了,不是這樣子的。你沒有下決定的心,那個佛號就只是百千萬句。你有一千萬個石頭,比不上一顆的鑽石。諸位要知道,臨終就一念而已。所以印光大師常說,要發起決定性的信願,這就是目標。

沒有目標除了修行不得力,還有一個問題,故《華嚴經》云:「忘失菩提心,修諸善法,是名魔業。」忘失尚爾,況未發乎?

你不發菩提心,沒有真實的把整個功德導歸淨土、導歸菩提,你的心就很容易貪戀生死的果報。生死的果報為什麼是魔業呢?因為你在第二生時就開始放逸了。你做義工時,心中希求來生的快樂,這種快樂是雜染的。你第一生作這樣的期待,等到來生快樂出現時你一定放逸。放逸就開始造業,第三生就墮落了,就落入一種生死的惡性循環。第一生造業起善業,第二生享受,第三生墮落。墮落以後從痛苦裡面出來,你充滿了悔恨,又開始修善。修善以後福報修得老大,又開始放逸,第三生又墮落。墮落以後呢,從三惡道爬出來,又起慚愧心開始修行。你永遠在惡性循環,因為你沒有發起真實的菩提心。你所修的善法,雖然佛陀施設很多的妙法,仍然不足以引導你到一個固定的目標去。所以「故知欲學如來乘,必先具發菩薩願,不可緩也!」

古人說發菩提心,我們設定目標,有三個好處:

第一個,確認修學的目標,這就是一種水庫的理論。我們今天念佛是片段的,我們不可能整天念佛。今天念半個小時,明天念半個小時。那麼為什麼有些人他可以把前面的半個小時跟後面的半個小時累積起來呢?是他有水庫唄。他可以把點點滴滴的水累積起來,因為他有固定的目標。你沒有目標的時候,你的佛號就散亂了。就像下了很多的雨,但是沒有水庫,結果還是沒有水,因為你沒有明確的目標。

第二個,引生修行的動力。修行有些人是真的把力道放進去,有些人是沒有。這個動力只有自己知道而已。

第三個,突破自我設限。我們習慣於活在過去,自己有一種妄想,會約束自己。如果你沒有目標,你就很難突破自我設限。

我過去講過一個公案,諸位可能還記得。就是說,有一位獵人買了一隻老鷹,獵人為了省錢,就把老鷹放在雞群裡跟雞一起養。這隻老鷹從小跟雞在一起,學雞的動作,雞的聲音,長大以後,因為從小耳濡目染,它認為自己是一隻雞,只是長得比較大而已。老鷹長大以後,獵人想,應該開始訓練老鷹,讓它能夠飛翔,幹一點實事。但是這隻老鷹心裡面有一個障礙,它認為自己是一隻雞。它覺得主人很奇怪,為什麼要訓練我,我就是一隻雞,雞有在天上飛的嗎?獵人經過長時間的訓練,失敗了!不是這隻老鷹沒有能力,是它心中有障礙,因為它自我設限。我們很容易被過去的習慣限制。獵人在傷心之餘準備放棄這隻老鷹了,他把老鷹帶到高山上,把它放下去讓它自由落體。就在老鷹快要墜地時,它的潛能發揮了。遇到生命威脅的時候,它展開了強壯的翅膀,在快要接觸地面時它飛翔起來,變成一隻真正的老鷹了,它突破了自我設限。

有人問一個問題說,我們為什麼要受戒?這個問題問得很好。我們修善就修善,為什麼要受菩薩戒呢?因為你沒有受戒,就沒有戒體,就是沒有發願,你沒有發「眾生無邊誓願度,煩惱無盡誓願斷,法門無量誓願學,佛道無上誓願成」的願。沒有發願,你的生命就進進退退。但是你受了菩薩戒以後,就有一個願了。在菩薩戒裡面有一點很重要,你不能畫地自限。看很多戒文,你不能夠說我做不到,不可以!受了菩薩戒你要說:我慢慢做,才可以。你可以說我慢慢做,但是你不能說我做不到。這句話千萬不要講。

其實我們一個人的個性,你不要老是說:我沒辦法改,我從小就這麼回事。完了!你果然是不能改。你要告訴你自己:我慢慢改。所以發願,它會讓你突破自我設限。也就是說我們必須先有目標,才有過程,這是引導力。

剛才所講的引導力,這個是從聖道的角度來講的。我們再從淨土的角度看,淨土宗是不是也應該要發願呢?看第二段。

看這個經文,請合掌。

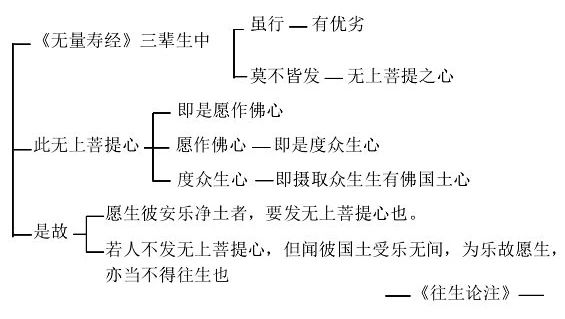

(二)《無量壽經》三輩生中,雖行有優劣,莫不皆發無上菩提之心。此無上菩提心,即是願作佛心;願作佛心,即是度眾生心。度眾生心,即攝取眾生生有佛國土心。是故願生彼安樂淨土者,要發無上菩提心也。若人不發無上菩提心,但聞彼國土受樂無間,為樂故願生,亦當不得往生也。

這段是引用《往生論註》,曇鸞大師的一個批註。曇鸞大師在解釋發菩提心時,先引用《無量壽經》。他說《無量壽經》講到往生有三種情況叫三輩往生。三輩往生修行的資糧的確是有高低的差別,但是它們都有個共同點:有一個成佛的目標。就是每一個人往生淨土的目的,都是為了成佛而去的。

三輩往生,我們也解釋一下。上輩的往生,是「捨欲出家,而作沙門,嚴持淨戒,修諸功德,發菩提心,一向專念阿彌陀佛。」上輩是出家人,出了家以後,嚴持淨戒,修諸功德,這是第一個。那麼中輩呢?雖不能出家,「奉持齋戒,供養三寶發菩提心,一向專念。」這個人可能有因緣不能出家,但是他經常能夠受持齋戒,護持三寶,最後也是發菩提心,一向專念阿彌陀佛,中輩。那麼下輩呢?雖然他沒有能力供養三寶,但是聽聞三寶功德,歡喜信樂隨喜讚歎,別人修善法時,他要上班不能去,但是內心當中念念隨喜讚歎,最後也是發菩提心,一向專念阿彌陀佛。所以說,雖然這三個人所發的資糧力不同,但是他們內心有一個共同點,有一個引導力——發起無上菩提心。什麼是無上菩提心呢?就是「願作佛心」,佛道無上誓願成,我不想再繼續輪迴下去了。那麼願作佛心,就必須要有度化眾生的心。度化眾生的心怎麼做呢?就是普願一切眾生往生淨土。

我們作一個總結:願生彼安樂淨土者,必須要發菩提心。假設一個人不發菩提心,他只是思考極樂世界的快樂,為了追求快樂而往生,這個人是不能往生的。

這一點當然古人講了很多。就是說,要往生,你必須感應道交。我們是怎麼跟佛陀感應道交?當然是心。你嘴巴那句佛號是心在推動的,你要心心相應感應道交。所以蕅益大師講,你要是心作佛,你才可能是心是佛。這一點跟善導大師的順從本願是相應的。你讀《阿彌陀經》,剛開始的時候,沒有錯,佛陀真的是用世間的快樂來引導我們:「無有眾苦,但受諸樂。」但是請再往後讀下去,你會知道佛陀通過表面的快樂,是要讓我們「自然皆生念佛念法念僧之心」,為了聖道的因緣而施設快樂。所以淨土的施設是為了聖道而施設的。如果你對淨土的思考,完全停留在苦樂的層面,你念佛,來生是到天上去。因為你心中的淨土,它的本質就是諸天。你整天想的就是快樂,「是心作諸天,是心是諸天」,佛號只是個工具而已,你的心決定你的去向。

這句佛號有無量的功德,叫作萬德莊嚴。你心中是怎麼想的,佛陀就給你什麼。月亮本身沒有意見,你是小灘的水,佛陀就出現小的月亮;你是一個大的水,佛陀就出現大的月亮。這跟佛陀沒有關係,是你準備到什麼程度,佛陀就給你相應的東西。你整天念佛,要的就是快樂嘛,那這個很簡單,你要快樂,還需要大費周章到淨土去嗎?三界就有了,你想像的快樂,天道就有了,佛陀給你諸天的快樂就可以了。

有些人的佛號是沒有引導力的。你看他肚子痛他念佛,肚子好了他就不念佛。兒子要考試,沒把握他也念佛。整天所想的都是三界的東西,你的心都在三界活動,臨命終的時候,怎麼可能突然間想到淨土呢?怎麼可能呢?這不合乎佛法的等流性。你前面的水流都沒有白色的成分,都是黑色的,怎麼流到下游突然間變成白色的呢?不可能嘛。你中間沒有做出改變,它就不可能改變。

諸位要知道,往生的關鍵在你的心理素質。往生與否在信願之有無,佛號只是個工具。假設你現在的思考,還是在追求快樂,那你就不能往生了。因為你心中,是心作快樂,是心是快樂。這句佛號就給你要的快樂。所以你必須要有聖道的功德。

這個地方就是說,假設你沒有引導力,按照正常情況是不能往生的。我們為什麼生生世世在輪迴?因為我們內心深處貪戀娑婆,希求娑婆世界的快樂,被妄想誤導。我們在生命經驗中,曾經接受過很多的快樂,這個快樂的影像在心中,我們希望快樂再出現,所以我們願意去造善,祈求來生這種快樂境界再出世。你如果不做出改變,正常情況,心如果還是住在娑婆世界,就會把我們所有的修行都引導到娑婆世界去,這樣就前功盡棄了。所以你不發出一個新的願力,就會遵循過去的思考模式而不得往生了。

現在我們作一個總結。佛法的修學我們慢慢進入到主題,四個道次第,這個次第不能錯。第一個發心——確認目標;第二個才有所謂的了解路況——正見;第三個才有前進的資糧動力——付諸行動;最後到達彼岸。首先我們修行要知道,現在的處境是生死的此岸,目標是解脫的彼岸,我們的心中有很多問題要處理。剛剛講到安住空性;第二個就是引導,你要設定目標來引導你。

前幾天,台灣網絡班的一個幹部,他是補習班老師。告訴我一件事情。他有個學生,是台北一所知名高中的學生。她的一位好朋友,是這所高中今年第一名的畢業生。她沒有經過考試,就是甄試。台灣有一種情況,你考試成績很好只要經過面試,就可以進入你希望的大學。她已經甄試進台大,第一志願了。但是她在畢業前得了癌症,一個?七歲半的女學生到了癌末。她沒有學佛,她在死亡之前突然迴光返照,知道她前生的事情。她跟家人說:我前生是自殺死亡的。她為什麼自殺呢?因為她本來跟一位男眾很好,後來那位男眾得病死掉了,她不知道走出心中的妄想。那位男眾死亡以後,她就不斷地用妄想來傷害自己。

痛苦,往往都是自己傷害自己,後來她受不了就自殺了。自殺前她還發一個邪願,她說:來生如果得不到真愛,我就不活到?八歲。所以她今生在?七歲半就死掉了。所以你要知道不要隨便發願,你的願力就是一個引導力。她前生做了兩件錯事:第一件自殺。自殺是殺生,我們後面會講到。你殺害自己就等於殺害眾生,這是重罪,她犯了殺生的重罪。第二件她發了邪願。

所以說,我們現在要處理無量劫來很多很多負面的問題。第一件事情就是先設定目標。你要有一個明確的目標,才能夠產生引導。我們的目標,當然是臨終的正念了。你要先設定你的目的是正念,然後佛法概要後面會有很多的課程,你就知道怎麼取捨。有些法門你今生暫時不修,但是你先隨喜讚歎。有些法門對我們是非常急迫的,要把握機會。所以我們確認目標以後,生命才有正確的引導,這個叫作引導力。後面的正見篇、調伏力、再來修行,付諸行動歷事煉心,最後才達到我們臨終的正念。

當我們內心安住以後,第二個就是引導力,正確地引導我們的生命,設定一個目標。

我們今天先上到這裡。還有?分鐘我回答三個問題。

【師父答疑】

【問】請示法師,上一堂課講到,否定門入,肯定門出,如何解釋?

【答】我們講到生命的安住,安住當然第一個安住空性。空性就是你要多用否定的。剛開始學佛,不要太相信自己的直覺。因為這個直覺是從感受而來,感受是從外境而來,而外境是由你的業力而來。所以相信你的直覺,等於是把插頭插上了生死業力。我們要往生,不能去觸動生死業力,要讓業力沉澱下來。所以你經常相信你的直覺,你就跟過去的業力相通。你福報大一點,猜得都對,那是因為你的善業;但是善業用完時就猜錯了,你的直覺就錯誤了。所以我們剛開始先要否定自己,必須讓身上這頭牛先沉澱下來,游於甚深法性三昧,用空性的法水,把心中的妄想先洗乾淨。你必須讓人生很淡薄了,才有資格重新肯定——「自知我是未成之佛,諸佛是已成之佛,其體無別。」

所以,我們讀經典時會發覺,佛陀的經典大體分兩類:有一種是屬於否定式的,比方說《般若心經》,比方說《金剛經》。我們《般若心經》看下來,肯定的幾乎很少,都是「無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法」,佛陀什麼都跟你否定,到最後才得「阿耨多羅三藐三菩提」。先否定再肯定。但是你讀《法華經》,到了法華會上《法華經》就肯定了。你相信自己做得到,相信你可以成佛。但是,是先有否定才有資格肯定。如果你學佛就直接肯定,把妄想執著都肯定下去了,那你這個正念就帶有雜染了,臨終就糟糕啦!

所以你要有破妄的過程,一定要先否定。剛開始不要相信自己,先相信佛法的道理,從道理上去思考,不要相信自己的直覺,是這個意思。

【問】師父慈悲!為什麼有些天王是來障礙佛陀,勸佛入滅?有些天王是來請佛住世,請轉法輪?是不是天王也有好壞?

【答】當然啦!因為天王也是人去做的,但是天王的好壞跟我們不一樣。他不是行為的好壞,生天一定是善業,他是思想有問題,知見有問題。其實諸天多少都有德行,都有隨喜讚歎別人的美德。但是因為他貪戀生死這個思想錯誤,所以他不喜歡佛陀說法,他希望大家都陪他流轉生死,他這個錯誤來自于思想。

為什麼六欲天的天王是魔王?六欲天,我們一般分成三類:

第一層的四天王天、忉利天這種享受快樂跟人間差不多,也有男女的慾望,飲食的慾望,睡眠的慾望;中間這個兜率天、夜摩天稍微好一點;再高層次化樂天、他化自在天,這就有點禪定了,欲界定,他的心更微細,化樂天是這樣。

欲界天裡面比較低層的。比方說我要吃一個蘋果,我要自己去吃,才會感到快樂。到了上二天,天上的最高兩層,他不要自己去吃,別人吃蘋果,別人產生快樂,他直接把別人的快樂,轉成自己的快樂。如他化自在天,他不要去吃蘋果了,他在旁邊看你吃蘋果,他把你的快樂轉成他的快樂。這種人不可思議,你看他能夠修到這種程度。

在他化自在天天王有很多,其中有一個是魔王,不是所有都是魔王。他化自在天有很多天王,其中一個就是波旬,是這樣子的。

最後一個問題。

【問】請問師父,什麼樣的情況才叫作空觀的智慧?

【答】空觀成就者,他的內心世界是什麼情況呢?空觀智慧的修行,就是你的心經常去想一件事情。你本來什麼都沒有,你要經常去想這個道理。我們不要太注重人生的相狀,這些都是業力,你碰不得。每一個都是地雷,弄得你滿身是傷痕。所以我們要從相裡面去思惟道,其實因緣的假相都是暫時的,它背後有一個真實的本性,就是「清淨本然週遍法界」。

空觀其實是什麼?是空掉你的妄想,不是空掉外境。這個業力不用去空它,你心只要不動,它對你沒有傷害的,你沒有跟它感應。有一個外道看到佛陀,一直罵佛陀,罵了半天,他問佛陀說:「我罵你,你怎麼都沒有反應呢?」佛陀說:「如果有人拿東西請你吃,你不吃會怎麼樣?」他說:「就自己拿回來。」佛陀說:「你自己在造業。」佛陀的心不動,安住空性。

安住空性是什麼情況呢?在經典上講出一個譬喻說,一個聖人的心安住空性就是「如鳥飛虛空,蹤跡不可得。」這個鳥它的確從虛空飛過去了,但是它沒有留下痕跡,它無住。他該幹什麼還是幹什麼,做完以後心中都沒有相狀,「如鳥飛虛空,蹤跡不可得。」所以修空觀的意思不是說,今天沒有人刺激你,那不是,那只是緣缺不生。就是你的妄想在活動時你能夠做到無住,這個時候你不跟妄想感應,跟真如感應,這個就是空觀。你從平常就慢慢訓練。

我們在修習空觀的人,他的心會慢慢淡薄下來。一定要經過一個過程,就是覺得人生沒有好壞,那顆心很淡薄。快樂時,你也不覺得很快樂;痛苦時你也不覺得很痛苦,那個「受」被調伏了,人生沒有太大的差別。這時你就有點功夫了,可以慢慢開始歷練,從空出假了。如果你現在的感受還是起伏很大,你快樂時還是很快樂,痛苦時還是很痛苦,那你沒有修空觀,你的心中一定有一個相狀在引導你。「仁者心中,必有一物」,如果你的情緒變化還很大,那你心中一定有一個東西在裡面。這個你不拿掉,臨終時會破壞你正念的,就是它了。