佛弟子文庫

佛弟子文庫(第四十講)

請大家打開講義第九十六面,我們講到禪定的修學方便。

在我們發了菩提心,安住菩薩種性以後,我們開始操作六度的法門。六度的法門,它有兩個不同的差別的內容,一種是成就我們的善業力,另外一種,是成就我們的一種正念力,這兩個對我們往生淨土的人來說,缺一不可。

我們剛開始行菩薩道的時候,沒錯,會偏重在善業力,所謂的懺悔業障、積集資糧這一塊,我們透過淨罪集資,讓我們臨終的時候少一點障礙,在一種很安穩的環境之下,提起佛號,但是你不能永遠的停留在善業的修學。所以我們透過布施、持戒、忍辱的善業修學以後,你慢慢慢慢的就要去貯存一些臨終的正念的資糧。

你平常的正念不準備,你不可能臨終的時候有正念可以用,不可能,絕不是從天上掉下來的。所以臨終的正念,是你平常做功課的時候,點點滴滴的強迫自己,心於佛號,專一安住,心於佛號,相續安住,那一份的堅持的力量,貯存一種一心不亂的能量出來的。所以我們從一種善業的修習,懺悔業障、積集資糧,一種散亂心的動態的修學,慢慢慢慢你就要有一點時間,走入你的佛堂,修學止觀,貯存一些正念的能量,是這個意思。

為什麼我們一定要從散亂心的善業的修學,而提升到一種專注的寂靜的正念的修學呢,為什麼一定要提升呢?我們來看看,這個佛菩薩是怎麼說的,看加行,請合掌,我們把它念一遍:

《解深密經》云:慈氏,若諸聲聞,若諸菩薩,若諸如來,所有世間及出世間一切善法,應知皆是此奢摩他、毘缽舍那所得之果。謂前施、戒、忍等乃至大小乘一切功德,皆須由修習止觀力故,而得增長乃至成辦,是故菩薩於中,須數數修習。

為什麼要修止觀呢?這個地方《解深密經》,佛陀就告訴了慈氏,告訴彌勒菩薩說:你要知道一件事,這個三乘的聖人,包括誰呢,若諸聲聞,這二乘人、乃至於若諸菩薩,只要是成就出世間聖道的聖人,乃至於佛陀,佛陀也不例外,他們所成就的世間的功德,出世間的功德。世間的功德包括種種的禪定三昧,出世間的功德當然就是菩提涅槃,那種世間的功德跟出世間的功德,是怎麼來的呢,應知皆是奢摩他跟毘缽舍那所成就的果報。

這個地方的關鍵在於皆是,也就是說,沒有一個人是在散亂心的階段,而成就世間的功德,跟出世間的功德,沒有一個人,就是皆是,就是沒有例外。所以我們可以知道說,前面的布施、持戒、忍辱這種功德,乃至小乘一切的功德,都是用止觀的關係,才能夠增長廣大乃至於成就圓滿。所以菩薩,你要提升你的修行層次,應該數數修習止觀。

這個事情是這樣講,說是心力帶動法力,法力加持心力,當然這個心力是主動,法力是被動。同樣一句佛號,同樣一句大悲咒,為什麼觀世音菩薩,操作這個大悲咒的時候,他變成千手千眼,為什麼我們念大悲咒的時候,它只是一個大悲咒,為什麼?因為我們心力羸弱,有太多的妄想。

所以這個地方,就牽涉到你那個堪能性,這個在唯識學就是說,修止觀會加強你的堪能性,什麼叫堪能性呢?就是你的造業的能力。比方說馬的堪能性比狗還好,狗的堪能性比一隻小老鼠還好,小老鼠的堪能性比一隻螞蟻還好。所以你修止觀,它會提升你造業的能力,就是臨終你也念十句佛號,他也念十句佛號,但是另外一個人,他整天在外面跑來跑去的,你平常有一個小時的定課,你這十句佛號就比他的品質優秀,你就容易把彌陀感應出來。其實應該這樣講,理論上我們每一個人的心靈的力量,能量是固定的。為什麼有些人,他念佛沒有力量呢,因為他分散,心光外泄。

在唯識學上說,說你為什麼要修專注呢,就像水一樣,你不做一個水壩,這個水都流光了。不是說你念佛沒有力量,是你平常的心,那個能量分散的太厲害,你平常日常生活都把能量散完了,都分散完了,所以你真的念佛的時候,那個力量都薄弱了,我們應該適當的把水收集起來,不要讓它到處跑,否則很可惜的。所以我們平常的時候,適當的都攝六根,專一安住在一個所緣境,會把我們那種心光外泄的力量,稍微調整一下,稍微往內收一點。

其實我們每一個人一天的能量都固定的,但是,你不能讓你的心的能量到處散,就像那個水到處潑,潑到最後你真的想用水的時候,一點水都沒有。不要小看一天半個小時一個小時的專注,那個能量點點滴滴,你一年下來三百六十五天,三年下來十年下來,那個力量就可觀了。

這個地方的意思就是說,佛菩薩的功德,沒有一個人是不修止觀而成就的。不是說哪一個佛菩薩整天在外面跑,他就能夠成就這麼廣大的功德,不可能!那個只是叫作道前基礎,那叫懺除罪障,積集資糧,那是破障的基礎。他的正修在止觀這一塊。如果你的心整天都是散散亂亂的,你這一生就幹不出什麼大功德事情,不可能!你念佛念兩個小時都沒有用,因為你的心整個是散亂的,你一點能量都沒有。

這個地方就是說,要加強我們心中的堪能性,就是這個意思。如果你能夠每天專注半個小時、一個小時,你念一句佛號抵得過人家平常念一百句佛號,因為你的心強,造業力強。同樣一句佛號,你能念的心能量強,你就能夠把佛菩薩的功德運轉起來,你感應的力量就相對強。佛菩薩是被動配合的,你釋放多少的力量,你對佛號的轉動力量有多大,他就給你多大的功德,非常公平。也就是說,我們今天想要把一句佛號操作成能夠超越生死,達到一心不亂,那你平常就要有一點靜坐的功課。

辛二、正修

正修有三段。

一、心於何等所緣安住 —— 出入息、佛號。

二、心於所緣如何安住 —— 正念、專注力。

三、住所緣後應如何修 —— 正知、相續力

我們在做功課的時候,在修止的時候,有三個地方要注意:

第一個,「心於何等所緣安住。」比方說,我現在有一個小時的時間要做功課,你要先選擇一個所緣境,你不能夠念佛念五分鐘,大悲咒念三分鐘,然後持楞嚴咒三分鐘,那不行,那你這樣就不是在修止。

「止」這個時段只有一個所緣境。淨土宗當然它以佛號的音聲為所緣境。理由很簡單,因為這個音聲有佛陀的加持力。小乘人喜歡用呼吸。同樣是專注,一種是純自力,一種是在憶佛念佛聽聲音的時候,有一種感應道交難思議的加持力。所以,淨土宗它會選擇以音聲——佛號的音聲為所緣境,這是第一個,善取所緣境的相貌。

第二個,你選擇所緣境以後怎麼做呢?正念、專注力。我們要跟彌陀感應道交,首先你要跟佛號相應,先點狀的相應。什麼叫相應呢?印光大師有一種最簡單的佛法,叫作一句佛號念、誦、聽。三個次第:首先,念從心起。你要從嘴巴的震動創造一個音聲。沒有創造音聲,你就沒有所緣境。他是以音聲為所緣境,就算你嘴巴震動也好,所以你嘴巴起碼要震動,金剛持是最低標準。那麼念,念是念從心起,你的心要作意、要念佛。其次,誦,創造音聲。第三,聽到你的聲音,創造聲音再聽回來。這個時候叫作心於所緣專一安住。一心歸命極樂世界阿彌陀佛。誰代表阿彌陀佛?阿彌陀佛在哪裡?就在你每一句的音聲當中。所以,你只要聽得到聲音,阿彌陀佛的功德就進入到你的身心世界,他就有辦法進來。你聽不到聲音,阿彌陀佛的加持力就進不來。

所以感應道交是你自己要創造因緣,我們必須把這句佛號跟彌陀的橋樑搭上去,讓阿彌陀佛容易進來。「清珠投於濁水,濁水不得不清;佛號投於亂心,亂心不得不佛。」所以你現在就要想辦法把佛陀的功德投到我們的身心世界,就是聽到你的聲音,這個是首先要做的一件事情,心於所緣專一安住。

第三個就很難了,也很重要,住所緣後應如何修?心於佛號相續安住。一個念佛人的成敗就在第三個。很多人念佛念到最後,他只有專注的佛號,沒有成片的佛號,這個非常可惜,因為他不會有正知。這個正知就是智慧,調伏力跟引導力了。這個很重要了!大乘的止觀,他每一句的止,是有智慧觀照的,智慧的調伏跟引導的,觀裡面也有止,它這兩個不是完全切開的。

我們怎麼把一個點狀的佛號提升到一種片狀的佛號,讓你的心能夠在佛號多安住?你注意看,有些人念佛號,念不到十聲就往外跑了,念不到十聲妄想就開始了。你這個心理素質太差了,你的心都沒有訓練。就像一隻猴子,你都沒有訓練它在固定的一個地方安住。

所以我們從一個點狀的佛號提升到一種片狀的佛號,你怎麼引導呢?

根據祖師傳承有兩個方法:第一個,善導大師他是用一種苦藥來對治,用恐怖的心來恐怖你。他說:老是打妄想,佛號念不下去怎麼辦呢?你要告訴自己,你是生死罪障凡夫,無量劫來常沒常流轉,無有出離的因緣。我們在三界當中造了很多殺盜淫妄的罪業,我們自己一點辦法都沒有,業障深重,求出無門。第二個,你相信阿彌陀佛有足夠的能力救拔你,所以你對這個佛號就不敢隨便丟掉了,它是你的本命元辰!

所以你一定要把你的心跟佛號建立一種救拔的關係。你千萬不要認為佛號對你來說可有可無。如果你還說:「唉呀,有佛號也可以,沒有佛號,打妄想無所謂。」你佛號就很難念好,因為你缺乏危機意識。所以念佛要念得好,一定要背水一戰。你離開了佛號你就到三惡道去了。這是善導大師是用苦藥來逼迫我們,讓我們有一種怖畏的心情。

第二個,蕅益大師他的態度不一樣。你看《彌陀要解》,他是用功德聯想來引導你,是比較正面的。他說:你怎麼樣把佛號念好呢?他把《阿彌陀經》前面的這一段廣陳彼土依正妙果以啟信,極樂世界成就如是功德莊嚴這一塊他做了發揮。

他說:你為什麼要把佛號念好?你要觀想你來生有六種功德,這個功德都跟你的佛號有關係。

第一個,遠離惡道。我們沒有一個人願意到三惡道去,但是我們有三惡道的業。我們不喜歡三惡道的業在我們生命中表現出來,怎麼辦呢?你只有念佛才能夠遠離三惡道。我們心中有地雷,如果你在三界裡面繼續流轉下去,來生一定碰到地雷。所以你要能夠避免地雷爆炸,只有到極樂世界去,把地雷處理掉。而到極樂世界只有靠佛號,所以把遠離惡道跟佛號做了連結,這是第一個連接。

第二個,功德聯想,國土莊嚴。我們希望遠離娑婆世界的污穢環境,

極樂世界有寶樹莊嚴、樓閣莊嚴、池水的莊嚴,還有三種的六塵,充滿了光明,充滿了香氣,充滿了音樂。所以你必須把極樂世界那種依報莊嚴的願景跟佛號做連結。我們每一個人都希望來生得到極樂世界的宮殿樓閣的莊嚴,因為你有佛號,這是第二個連結。

第三個,身心安樂。極樂世界的果報體沒有病痛,身相莊嚴,沒有病痛永遠是保持一種身心的快樂,因為有佛號,這是第三個連接。

第四個,衣食自然。我們在生命當中為了衣食耗損了一天八個小時,把寶貴的時間換取衣食,浪費太多時間。我們在極樂世界沒有衣食的憂愁。這衣食自然怎麼來的呢?因為有佛號,這是第四個連結。

第五個,功德連結。具足五通,親近十方諸佛。極樂世界給我們提供了一個非常好的果報體,讓你到十方世界親近藥師佛,親近多寶佛,親近各式各樣的佛菩薩,這個你在娑婆世界做不到,因為有佛號。

第六個,壽命久遠。你到了極樂世界,從此以後你就可以安穩地過日子了,因為你再也沒有退轉的問題,你的壽命足夠你成就等覺菩薩。所以你努力一次,終生受用,盡形壽受用,你沒有面臨死亡的問題。

因此,我們必須把佛號跟過失連結。你如果沒有佛號,就到三惡道去;你如果有佛號,就遠離惡道,享受國土莊嚴、身心安樂、衣食自然、具足五通乃至於壽命久遠,這個就是一種心理的調伏跟引導。調伏我們的攀緣,引導我們的皈依,所以你佛號的操作是要有調伏力跟引導力的。

諸位!我們可以看到,六度裡面沒有一個東西是強迫的。你如果細細地看佛菩薩的六度,每一度裡面都有智慧善巧在引導你。所以說,你如果覺得你的佛號念得不好,那原因只有一個——你沒有把佛號跟你未來的生命做連結,你認為佛號對你未來的生命不重要。但是,如果你透過善導大師的這種「過失的連結」跟蕅益大師的「功德連結」,你發覺你的生命是受佛號控制的。你來生之所以不到三惡道去,你這麼大的業力能夠不到三惡道去,因為有佛號!你來生憑什麼受用跟佛菩薩同樣的功德?因為有佛號!

你必須把來生所有生命的願景跟佛號做充分的連結,你才知道佛號跟你的關係。這是一個成敗的關鍵!如果你的佛號跟你未來的生命是一點關係都沒有,你這個佛號一定念不好,因為它跟你沒有關係。它只是在你生命出現痛苦的時候,扮演你度過痛苦的角色而已。它跟你的來生沒有關係,這個佛號對你意義太少。所以這個正知是關鍵!你如果能夠把你未來的生命跟佛號連結,這個佛號你就丟不掉,你自然會把它找回來。

這個地方就是禪定的關鍵,從正念的檔次提升到正知,專注提升到相續,就是你如何來引導自己跟你的所緣境做一個正確的關係連結。這個地方很重要!

庚三、修習禪定差別內容

禪定有哪幾種呢?我們把它念一遍。

一、世間禪;二、出世間禪;三、出世間上上禪。生善,身心安定,引生智慧;破惡,度散亂。

禪定有三種:

第一個是世間的禪定。一般這是叫外道的禪定。外道禪定的特點就是有禪定沒有智慧,就像如石壓草,他完全用止來壓制心中的妄想。當然這個問題以後會很嚴重,後遺症很嚴重,等到你從禪定出來,被妄想破壞時,內心會產生極大的邪見跟恐怖。這個是不好的。

第二個,出世間的禪定。出世間的禪定,他在修禪定時就有一點空假中的智慧了。以空觀安住,以假觀來做調伏跟引導。不過聖道的角度偏重空觀,淨土宗偏重假觀。它的假觀:第一個,觀娑婆世界的痛苦;第二個,觀極樂世界的功德,它是偏重於假觀。

那麼最高級的禪定,叫出世間上上禪,這是禪宗的禪。就是一念相應即如如佛,就是我們前面說的正念真如。我們的心如果能夠成功地跟本來面目做一個連結,你能夠站在「本來無一物」的角度來處理你今生所有的問題,你就是進入了出世間上上禪。它就不一定要在佛堂,這個地方就完全是智慧的問題,就是正念真如。站在本來沒有煩惱的角度來調伏煩惱;站在本來沒有業障的角度來懺悔業障;站在本來沒有生死的角度了生死。你能夠這樣修學就是出世間上上禪。

這有什麼好處呢?「身心安定,引生智慧,度散亂」。這個禪定,就是加強我們心靈的力量,使令我們所修的一切功德都能夠更加地增上圓滿,是這個意思。

己六、智慧度 分三:庚一 、般若自性。庚二、趣入修習般若方便 。庚三、修習般若差別內容。

庚一、智慧自性

《廣論》云:奢摩他者,謂心一境性,毘缽舍那,謂正觀察。

我們把這個觀的體性做一個解釋。請大家打開補充講表,附表三:這個觀的部分:

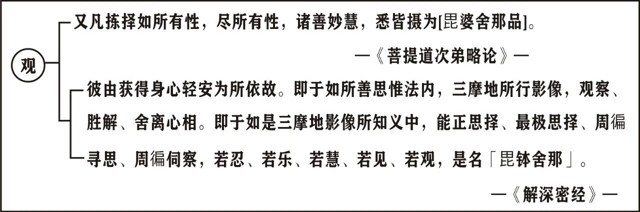

「觀」:

「又凡揀擇如所有性,盡所有性,諸善妙慧,悉皆攝為毘缽舍那品。」

─《菩提道次第略論》─

「彼由獲得身心輕安為所依故,即於如所善思惟法內,三摩地所行影像、觀察、勝解、捨離心相。即於如是三摩地影像所知義中,能正思擇,最極思擇、週遍尋思、週遍伺察,若忍、若樂、若慧、若見、若觀,是名毘缽舍那。」

─《解深密經》─

觀它也有簡單地說明跟比較詳細地說明。我們先看比較簡單地說明,看第一個。我們把它念一遍,請合掌。

又凡揀擇,如所有性,盡所有性,諸善妙慧,悉皆攝為毘缽舍那品。

這個觀也是分成因跟果。因地有兩個:整個觀的特性就是「又凡揀擇,如所有性,盡所有性」。「揀擇」這兩個字怎麼說呢?前面的止,我們對於佛號是憶念而已,它是無分別住的。除非你這個佛號操作得很不好了,你必須要用正知來引導,暫時把佛號放下,思惟一下娑婆世界的苦,思惟極樂世界的功德,把佛號引導你加強皈依,這個例外。正常情況我們在念佛的時候,只聽聲音沒有做任何分別的,這個叫止。

但是觀就不一樣了。揀擇它是有分別的,它叫如理思惟。當然這個如理就是依止教理起觀,依教起觀。觀察什麼呢?觀察兩個重點:

第一個,「如所有性」。這個「如所有性」就是觀察因緣所生法的總相,因緣法的總相就是空觀。空觀為什麼叫如呢?因為它是不變的。你造了善業,你的本性還是清淨;你造了罪業,你的本性還是清淨,它不隨你個人因緣的變化而有所變化。所以你觀照真如的時候,你的心是安住的,它不隨你一時因緣的變化而躁動。這個叫作「如所有性」。

第二個,「盡所有性」。就是觀察諸法的差別相,各式各樣的因緣,整個十法界的因緣果報。這個是隨因緣變化的。

這個就是因地,空觀觀察真諦理,假觀觀察俗諦理。

觀察以後有什麼好處呢?「諸善妙慧」,成就不可思議的空假中的無漏智慧,這個叫作毘缽舍那。所以這個智慧是透過你經常地去觀察得來的。

應該怎麼觀察呢?我們看詳細的說明,看第二段。

彼由獲得身心輕安為所依故,即於如所善思惟法內,三摩地所行影像,觀察、勝解、捨離心相。即於如是三摩地影像所知義中,能正思擇,最極思擇,週遍尋思,週遍伺察,若忍若樂若慧若見若觀,是名毘缽舍那。

這個地方就講得詳細了。什麼叫觀呢?首先我們看它因地的第一段,「彼由獲得身心輕安為所依止故」。修觀的條件是以「止」做基礎,先從寂靜才起觀照。所以我們進入佛堂的時候,你不能直接觀照,不可以。理論上進佛堂不能直接誦經,也不可以,因為你的心散亂。也就是說你的心造業力薄弱,你的心光已經外泄太厲害。

進入佛堂第一件事情先拜佛,先把能量積集起來,加強你的造業的功能。先拜佛,拜完佛以後經行一下,然後打坐,這個時候完全是無分別,只是把你心的能量收攝回來而已。也就是說,觀一定是以身心的寂靜輕安做依止的,這樣才能夠起觀。等到你的心覺得:喔,明瞭寂靜的心現前了,這個時候就可以開始起觀了。

怎麼觀呢?「即於如所善思惟法內」。這個「如」就是隨順,隨順於你所「善思惟法內」。「善思惟法內」就是說,你曾經學習過且熟悉的佛法。修觀跟胡思亂想最大的差別,就是你要先學習。修無常觀,你要知道什麼叫無常的道理;你要修真如觀,你要知道什麼是真如。你要找到門,教法就是修觀之門。所以在修觀之前,一定要對於這個法要善巧地學習思惟過。

學習過以後怎麼辦呢?「三摩地所行影像」,三摩地就是在你的寂靜心中,因為你前面透過拜佛、打坐,把心調整到明瞭寂靜了,這個時候把你要修觀的那個「理」的影像現出來,影像是針對本質來說的。

比方說,我們觀照真如,真如的本質我們沒辦法親證,但是我們可以把它的影像現出來。我們透過佛菩薩的開導,「何期自性,本自清淨」。欸,這個時候你心中出現一個清淨的影像。雖然它不是本質,但是注意,它隨順於本質,它可以引導你趨向本質,這個很重要!

我們過河到達彼岸,必須要有船。船不是彼岸,但是你不要忘了,船可以隨順於彼岸,它可以帶你趨向彼岸。這個船就是文字相。文字相從哪裡來呢?從經論的學習而來,沒有其他的方法。所以我們必須把佛菩薩祖師的文字現出一個影像,「何期自性,本自清淨」,就把真如的影像現出來。

現出來以後做三件事情:觀察、勝解、捨離心相。在那地方觀察:原來我們的心是本來清淨的,這些亂七八糟的煩惱業力只是一個假相在心中跑來跑去,就像鏡子上面的灰塵,它沒有真實的去染污到我們的心性。

觀察以後,你會產生一種堅定的理解。我們以前聽佛菩薩開示,聽法師開示,只是一個粗略的理解。但是經過你深入地思惟觀察以後,你會產生很深刻的理解。就像牛在吃草一樣,你看那個牛吃草,它一開始先把它全部吃下去,然後它事情忙完以後,跑到樹下開始反芻,草吐出來不斷地細嚼慢咽,把草裡面的維生素、酵素全部消化出來。

佛法的道理亦復如是。我們前面是一種聞慧,喔,「何期自性,本自清淨」,你知道這句話,但是你要把這句話提升到你心中的一種光明,把文字相轉成光明相,就是觀察、勝解。用你內心的觀察,把佛法的道理消化成一種能量。你不能夠只停留在聽課而已,不可以,你要有消化的時間。

所以你在寂靜的心中,喔,原來我們的內心本來是這個樣子的,是清淨本然的。人世間的痛苦都是你自找的,你去攀緣的。你不要去攀緣一切法,業力的釋放它很快就過去了,因為它是緣生緣滅的假相,沒有一件事情是永恆的。你進到這樣觀察以後,你的心慢慢對這個法的道理就越來越靠近,越來越靠近了。文字不是道,但是它可以引導你趨向於道。它就像船一樣,船不是彼岸,但是船可以帶你慢慢地趨向彼岸。

所以你到了勝解的時候,第三個,捨離心相。為什麼要把這個前面的影像捨離呢?因為你觀久的時候心則散亂。觀的時間不能太久,因為它以寂靜做基礎。所以你觀久的時候心開始躁動,因為名言分別是會帶動你的躁動相的。所以你大概觀了五分鐘、十分鐘以後,就不要再觀了,再把佛號提起來。把前面觀的這種道理的影像捨掉,然後再恢復到止,念個十分鐘佛、再念個十五分鐘的佛,讓心再寂靜下來。然後再做第二波的觀察、勝解、捨離心相,不斷地一遍、兩遍、三遍的重複修學。

那麼這個就是整個修觀的三大重點——觀察、勝解、捨離心相。然後就在這種寂靜的影像當中,「能正思擇,最極思擇,週遍尋思,週遍伺察」,就做了四件事。正思擇就是空觀,最極思擇就是假觀,週遍思擇就是一種粗略的觀察,剛開始我們先大綱式的觀察,那慢慢你的心對這個法更熟悉,再週遍伺察,就是微細深入地觀察,四種觀察。到這個地方就因地圓滿了。

我們看它的果地。你不斷地對法義的觀察有什麼好處呢?

「若忍若樂若慧若見若觀」,這個地方的重點在於「慧」,這個是自體。這個自體開出了四種相貌:

第一個,忍。忍就是隨順了。我們一開始的心是隨順於顛倒妄想,這個時候對於這個真理慢慢地隨順了,這是忍。雖然沒有圓滿,我已經同意了,我隨順忍可。

第二個,樂。諸位!你如果對佛法有深刻了解,你會起大歡喜——法喜。為什麼?因為它是真實的道理。真實的道理你跟它接觸的時候,你會有一種回家的感覺,會起大歡喜。這個時候你對佛菩薩會生重大的感恩心和強大的歡喜心。

若見若觀,這個見就是親證了,這是不容易的。起碼我們是觀,就是比量,我們至少對影像的一種觀察、對真理的隨順,叫作觀。觀就是比量,「是名毘婆舍那。」

這個觀,蕅益大師在解釋《楞嚴經》時,對這個觀他提出兩句話,就是說,觀——觀察真理,對我們內心到底產生什麼作用呢?他說:不思議熏,不思議變。我們凡夫的心整天觀察五欲的境界,我要怎麼去追求快樂,怎麼賺錢,對不對?弄得自己傷痕累累。

現在你逆向操作就好,就用你打妄想的心來觀真理。觀真理的時候你就是一種淨法熏習。就像我們以前經常去廁所,受了廁所味道的熏習,衣服上就會染上廁所的味道。現在沒關係,因為你的這件衣服,本來就沒有味道,本來就是清淨的。所以你現在逆向操作,跑去佛堂熏習沉香,你的心「如染香人,身有香氣」,就是這個道理。

所以你不要管這樣觀你到底懂不懂,你只要數數熏習,不思議熏,你的內心就不斷變化。修習止觀不要求速成。古人說,就像草裡的冬瓜不見其長,但是每天都在變大,就是靠平時的點點滴滴。但是這個關鍵就是——你要先把文字相背下來,你沒有背文字相你怎麼觀呢?文以載道,這個道在文字裡面。

比如說,你要觀修無常觀,說我要對無常怎麼理解,第一個你就要背。說:喔,我們今生決定要死,你要把這個背下來。喔,死亡是不可以避免的,這樣你得到第一個理解:不管怎麼弄,你一定要死亡,沒一個例外,遲早要來;第二個,死亡是不能規劃的,隨時要死。你不可以說:「我人生先快樂地玩個三十年,再來規劃死亡。」人生不可以規劃,死亡到來的時候是沒有人知道的,所以死亡不能規劃;第三個,死亡到來的時候,萬般帶不去,只有業隨身,除了佛法以外,其餘毫無意義。

所以你這個無常觀智慧的生起是靠文字的引導,要不然你怎麼修無常觀呢?我們的心中是沒有道理的,我們心中只有煩惱。道理只有佛陀可以給我們,這是為什麼佛陀要說法。佛陀他覺悟了很多道理,但是這個道理他不能直接輸送給你,不可以!因為你也消化不下去。

所以佛陀把這個道理放在文字裡面,他就走了。他說:沒關係,我覺悟的所有道理都在文字裡面,你把這個文字好好觀察,這個道理就會輸送給你,它就可以 transfer(轉移)到你的心中去了。所以佛陀走了以後沒關係,佛陀的道留下來了。

你把佛陀的文字細嚼慢咽,不斷地觀,不斷地觀,欸,這個文字相就會把道理釋放到你的心中去,就透過文字的橋樑送到你心中,叫作不思議熏,不思議變。你遇到事情就知道:哦,你的心心與道合,你跟無常的道理相應。這個時候你的文字相就不需要了。什麼人可以把文字相去掉?這個道理跟你完全相應,這個時候你就有資格說,諸佛義理非關文字,真的是這樣。

我自己學唯識的體驗,唯識學很多名相,但是它每一個名相都有它的定義。譬如它講因果,它不講因果,它講異熟果。為什麼它不講因果?因為它的果報是變來變去的,還沒有得果報之前它有很多的變化因素,所以它不能講因果。你剛開始的時候,你必須把唯識名相的基本定義都弄清楚。等到你真的懂的時候,像我現在年紀大了,我很多名相都記不起來,但是我那個道理不會失掉。

比方說,你吃甘蔗汁的時候要先有渣,對不對?你必須把那個渣咬一咬,嚼一嚼,才能把汁吃下去。但是你把渣吐掉的時候,那個汁不會失掉。你透過文字所知道的道理,就算你年紀大,有時候那名相真的想不起來,但是那個道理不會失掉。道跟你的心相應的時候,真的不需要透過文字,除非你要表達給別人聽。但是你剛開始要得到道的時候,就要文字相,就這麼回事。

所以修觀的時候,它是要「三摩地所行影像」,你必須把這個文字相的影像現出來,觀察、勝解、捨離心相,這個時候我們的心就會產生很多很多的道。

我們總結,把《廣論》所說的般若自性再順一順。就是奢摩他是心一境性,它是無分別住的;觀,是對於道理的思惟觀察,它是有分別住的。這個地方不一樣。

庚二、趣入修習般若方便 分 二:辛一 、加行。辛 二、正修。

辛一、加行

在修波羅蜜之前,我們要知道為什麼要修般若波羅蜜。請合掌。

《攝波羅蜜多論》云:

俱胝廋他無導盲,路且無知豈入城,

五度無慧如無眼,無導非能證菩提。

首先佛菩薩講出一個譬喻說,俱胝,俱胝就是億,廋他就是兆。就是我們在生命當中做了很多的功課,我們也修布施、持戒、忍辱等種種的善法,這樣的行門,但是如果你沒有用般若空假中的智慧來引導自己,你就像是一個盲人。盲人沒有眼睛,他往東走、往西走,怎麼辦呢?就跟著感覺走,跟著情緒走。你怎麼走就怎麼走,完全沒有一個引導者。

那麼這個人,「路且不知豈入城」。他完全憑著自己的感覺,他現在要布施,他就布施了;他要持戒,就持戒了,完全是跟著自己的情緒在變化。這個人為什麼不能講是修菩薩道呢?因為他進不了涅槃之城。他要走哪一個道路都不知道了,怎麼可能進得了城呢?

一個人要有道才有滅,修道入滅。沒有一個佛菩薩說是不看教理,結果他成佛了,不可能!你連上路都沒有,怎麼到達目的地呢?所以你不研究佛法的道理,你就像是一個盲人一樣,整天在原地打轉,積集善業。

這個地方的合法就是:「五度無慧如無眼,無導非能證菩提」。這個五度,如果沒有智慧的引導,就像一個人沒有眼睛一樣,你不可能成就菩提,頂多就成就人天有漏的善業。

我們六度即將講完,諸位!我們可以慢慢覺得,佛菩薩的六度都有智慧的影子在裡面。佛陀要你修布施,他會告訴你:觀察為什麼要布施,你要先修意樂。六度很重要的就是每一度都有菩提心跟空正見。兩大馬車:一個智慧,一個願力,這兩個在引導你。有引導性的六度叫作波羅蜜,沒有引導性的,你就完全跟著感覺走,你現在的心情想布施就去布施,想持戒就持戒,這個叫善業,就差在這裡。

我們佛教是這樣子講,說「諸法因緣生」,有因緣才有結果,所以你的過程就很重要。同樣一句佛號你用什麼心態來念,就影響到這個佛號所達到的力量。你只是遇到痛苦再求助於佛號,你沒有一個完整的目標,沒有一種往生成佛的規劃,你完全是頭痛醫頭,腳痛醫腳的,想到什麼就念什麼,這個佛號對你來說就是一個糖果。

如果這個佛號是透過你智慧的觀察,厭離娑婆,欣求極樂,有一個強大的願望加持在這個佛號上,這個佛號對你來說就是無量光無量壽,所以過程很重要!這就是《楞嚴經》所說的:如果你拿沙去煮,最後的結果只有一個,叫作熱沙,你不可能把沙變成飯,不可能!因為你因地是沙。

你念十萬聲佛號,你的心理素質不對,不對就是不對,你不可能把十萬聲佛號轉成一個真實的佛號,不可能。沙,你用一整山的沙,它還是沙,你不能改變它的本質,它不可能達到超越生死的那種度的力量,它沒有波羅蜜的力量。

你一天只念一千聲佛號,但是你每一句佛號都有強大的願力跟智慧的調伏跟引導,你這個佛號叫作飯,米就可以煮成飯。所以你那個因地的心很重要,因地心影響到你果地覺,過程影響到你的結果,這就是為什麼你要修智慧。

所以這個六度,整個五乘的法門我們即將講完,你要慢慢體會。其實人天乘跟菩薩乘是很接近的;二乘的法門相對的比較不一樣,因為二乘人他是完全出離的,他惡法也不要、善法也不要,他什麼都不要了,斷滅的。因為他對痛苦感受太強,他完全都不要。

那麼人天乘他積極地投入慈善事業,菩薩也投入慈善事業,你就要體會為什麼這兩個人同樣去做義工,最後結果呢,這個善業只是把他載到天上去,而另外一個人這個善業可以把他帶到極樂世界去,這你要體會的。同樣一個法門的操作,因為你們兩個心態準備不一樣,你們兩個人的車不一樣,你的心理素質不夠,你心中的車是人天乘的車,這個善法把你帶到天上,它上不去了,它沒有能量,它的動力只能帶你到這個地方就沒了。

你能夠把菩薩的空假中三觀學會,你的能量是直通。到臨終——是人臨命終時,你的一切諸根敗壞的時候,你那個佛號能夠超越生死,直接通到彌陀的本願。所以,「五度無慧如無眼,無導不能證菩提」。

所以,說實在的,修行到最後,你慢慢年紀大了就會覺得,修行完全是拼你的心理素質。不是像初學者見面說:欸,你一天拜幾拜?念多少聲佛號?初學者都是這樣問的,問你的功課,對不對?老參沒有問你功課,都是拼心理素質。因為功課大家做得差不多,看誰心理素質高,問你做什麼功課有什麼意義呢?它是枝末法門。

真正的老參在一起,都沒有問你做幾堂功課,他看你的內心是怎麼樣,你的心到底是停留在什麼水平,你心中是怎麼想的——道一句就知道你的修學程度了。所以禪宗只要道一句,就知道你這個人檔次到什麼程度,其他都不用問了。你講話的內涵是這種水平的,你的生命就是這種層次。你拜一百拜佛號,那個佛號完全跟這個道相應。所以初學者重數量,老參重質量,重你的檔次了,看你的心理素質,就這麼回事而已。所以,我們慢慢年紀大了,就不能靠體力來修學。諸位!靠體力修學的時間過去了,你要靠智慧修學,看你怎麼引導你的內心。

我們馬上講到一佛乘。講到一佛乘的時候,我們就要講真話。一佛乘意思就是說,「法性量等虛空,眾生發心自小」。到一佛乘的時候我們會知道法門沒有高下,什麼這個是人天乘,這個是二乘,這個是菩薩乘,都是方便說。你的心態夠,小小的掃地都足夠讓你成佛。到一佛乘的時候,已經不談法門,談你的心理素質,心力帶動法力。

這個部分下一堂課是研討,再下一堂課會講到佛陀開權顯實。佛陀剛開始會說:法門是有高下的,這個是人天乘,這個是二乘,這個是菩薩乘。由法門來定高下,這些都是方便說。到法華會上的時候完全推翻,以心理素質定高下。當然我們現在還沒有講到一佛乘。就是說,我們菩薩乘跟人天乘最大的差別就是,菩薩乘的智慧水平更廣大。

我們今天先講到這裡,下一堂課我們是課程研討。歡迎大家把問題先集中起來,但是現場提出的問題,我們就不回答了。你一定要事先把問題交給我。我們也希望你在研討的時候,把課本帶過來,有些可能會運用到課本。