佛弟子文庫

佛弟子文庫(第二十七講)

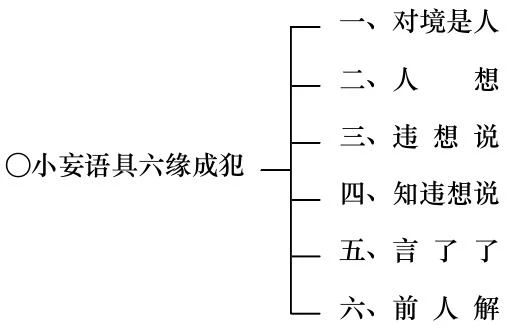

請大家打開講義第七十二頁,我們看小妄語,具六緣成犯。這一科是講到妄語戒。

凡夫眾生在整個十法界的緣起定位是什麼呢?我們的定位就是一個罪障生死凡夫,這就是我們目前的定位。一個生死凡夫為什麼加上「罪障」呢?因為我們的生命在流轉當中,既有「罪」又有「障」,這種「罪」跟「障」的結合,使令我們的生命充滿了不確定。我們不知道來生要飄到哪裡去,更嚴重的是,我們不知道明天會發生什麼事情,因為我們外有罪業,內有顛倒妄想的障礙,所以這個「心」跟「境」、「心力」跟「業力」經常交互地作用,人生充滿了不確定。一個凡夫眾生只要沒有學佛,你的人生是沒辦法規劃的,即使要規劃也都是在打妄想,因為你做不了主。

佛陀在《法華經》把我們這種生命的不確定,講一個譬喻,說我們就像一個在外流浪的乞丐,《法華經》上說,這個有三種過失:

第一個,沒有住處。他今天睡在公園,明天睡在馬路,他哪有家呢?這是第一個,沒有住處,他的內心是不決定的。你用好的因緣刺激,帶他來共修,他就念佛;你帶他去不好的地方,他就放逸。他的心哪有家呢?完全跟著感覺走,這是流浪漢的第一個特色,沒有家。

第二個,沒有資糧。從佛法的角度,我們凡夫不能夠創造一個決定性的善業,是因為你沒有善根。我們所有的善業,都是外境刺激的。一般人都是看到了可憐眾生,他才會生起慈憫心;你刺激他,他的內心就造罪業,所以他不能創造一個自己決定的善業力,只能夠靠一種善良的外境的資助才可以造善。所以就跟乞丐一樣,乞丐自己沒有飯菜,有人施捨他,他才有辦法得到飯菜,他沒有決定性的資糧力。

第三個,沒有目標。一天過一天,反正時候到了再說。

所以,我們凡夫眾生,無量劫來我們的生命有三種相貌:第一個,沒有住處;第二個,沒有資糧;第三個,沒有目標。古德說,很像空中的羽毛,隨風飄蕩。你運氣好,遇到好的因緣,剛好住在淨宗學會的隔壁,反正閑著也閑著,就來念佛,欸,念念念,起歡喜心了;你運氣不好,家住在一個放逸的歌廳,整天你就聽歌。就是說,你不可能從內心發出一個願力——我一定要誓斷一切惡,我一定要誓修一切善,我一定要誓度一切眾生。我們的功德力都是從外境而來,這種都是不算的,你的資糧都是外在給你的。

這種情況,我們把它分成兩種:就是沒有住處跟沒有目標,這是屬於內心的問題,心理的問題;沒有資糧,這個是指外在的業力問題。所以我們現在凡夫存在兩個問題:第一個是心理的問題;第二個是外在業力的問題。這兩個會互相作用。我們講過,心理創造了業力,業力又牽動了心理,所以這個心跟業,我們一般凡夫糾纏不清,有業力,有心力,人生就無解了,我們已經沒辦法去處理問題。因為你的心受業力的牽動,業力又受你心力的創造,兩個相輔相成,狼狽為奸。

直到偉大的佛陀出世,開始解決我們的障礙。大智慧的佛陀,他先處理心理問題。他知道業力是無解的,業力這一塊先不碰,因為這個無始劫來的業力,盤根錯節,已經是說不清楚了,這一塊業力是無解了,因為它積習太久。

所以我們不要一開始去改變外境,這是錯誤的,因為你改變不了,錯綜複雜,連釋迦牟尼佛都不能夠去改變他的外境,佛陀的圓滿來自於內心的圓滿,我們看佛陀的一生,他並不是沒有挫折,佛陀的一生也充滿了挫折,但是他是怎麼樣?佛為法王,於法自在,他不隨外境而轉。

所以當心力跟業力糾結在一起的時候,諸位!你要先掌握正確的方向,先解釋、先處理心理這一塊。佛陀告訴我們,一開始學佛要先聽經聞法。在內心當中,聽聞佛法要成就兩種善根:

一個是智慧的善根,第一道善根就是觀照業果。我們心中要經常存有業果的思想,善業決定招感安樂的果報,罪業決定招感痛苦的果報,你的心就住在這個業果的思想,這是我們第一個安住處,第一個家。雖然這個家不是很大,但是好歹比一個流浪漢好多了。我們慢慢以這個家為我們生命的目標,以道為住,就是以業果之道為住,這是第一個。

第二個,我們一定要有一個願景。人生沒有目標,你就很難有修行的動力,因為我們的修行來自於一種思想的改造。但是我們的習氣已經太重了,如果你沒有一個願景來引導,你很難下定決心去做心靈的改變,所以願力它是一種改造的動力,我們希望來生是安樂的,這是第二個。

所以佛陀剛開始的時候,先讓我們心中產生一個安住力跟引導力,把這兩種善根確定下來。

當我們的心中有智慧的觀照,有一種願望以後,佛陀開始處理我們業力的問題,佛陀開始施設法門讓我們斷惡修善,所謂的懺悔業障,積集資糧,開始處理無始的業力,比方說五戒、十善、四諦、十二因緣、六度,這些就是在處理業力的問題。

但是你在處理業力問題之前,要先建立內心的善根,就是「發心」跟「正見」這兩塊。我們從人天乘的修學,從流浪漢,至少我們的生命得到一個明確的確定:佛陀的保證,至少你不墮惡道。所以五戒十善的第一班車,就是運載我們離開三惡道趨向了人天。

所謂的不墮惡道是什麼意思呢?就是說,不管你過去做了什麼,不管你今生做了什麼,只要你開始修學佛法,如法地操作五戒的方法,我們待會兒會講包括懺悔業障、積集資糧這一塊,只要你如法地操作,一定不墮惡道。不管你過去做了什麼,因為這個業力,只要你不刺激它,它不能得果報,當然你必須改變你的思想。

我們每一個人的生命,都背負了很重的罪業,因為我們不知道,我們過去生做了什麼。但是合理地推論,我們應該都造過很多重大的罪業,所以到現在末法時代還在流轉。但是只要你肯吃藥,你就可以改變,因為佛陀是大醫王。只要我們在死亡到來之前,如法地吃藥,起碼能夠把最重的病——所謂三惡道的病治好,所以人天乘不保證你一定往生,也不保證你能夠解脫,但起碼保證你不墮惡道。它能夠讓我們的罪業沒有得果報的力量,這個種子讓它枯萎,讓它暫時沉澱下去。所以不要小看五戒十善,起碼它讓你的未來生命,達到善得人身、六根具足,這是一個起碼的標準。

我們來看講義。

前面講到大妄語的因緣,這個地方講小妄語,它有六種因緣成就犯罪,我們把它念一遍。

小妄語包括:兩舌、綺語、妄言、惡口這四個過失,它是屬於輕罪。輕罪有六個條件:

第一個,你妄語的對像是一個人,特別是一個聽懂你說話的人。如果小孩子年齡太小,他聽不懂你說什麼,這個不能構成犯罪,要有一個聽懂說話的人。

第二個,人想。你很清楚他是個人。

第三個,你違想說。你所說的言詞跟心中的想法是違背的,這個地方針對小妄語。

第四個,知違想說。你自己也知道違想說,換句話說,你有欺誑之心,不是一時的誤判,你是故意的一種欺騙。

第五個,言了了。表示你是講得清楚明白,不是一個暗示的方式。

第六個,對方理解。這個業就成熟了,就成就了,叫作小妄語。

辛三、犯戒輕重

妄語戒有大妄語跟小妄語。

(一)大妄語

向人說證果乃至羅剎來到我所,彼領解——上品不可悔罪。

這個上品不可悔,叫作破戒了。也就是說,殺盜淫妄一旦破戒,就有墮三惡道的可能性了,任何一個上品不可悔罪的業力,只要臨終被刺激出來,都會墮三惡道。

大妄語的過失有兩個:第一個,是說自己證果,就是妄談自己的果證;第二個,就是說「羅剎來到我所」,這是妄談感應神通。這兩個是很嚴重的過失。

在《楞嚴經》講到這兩種過失,我們解釋一下,為什麼大妄語的嚴重性,它不輕於前面的殺盜淫。佛陀說,殺盜淫這三種過失,會讓你未成不成,就是尚未成就功德時,你要成就的功德,因為犯殺盜淫,就沒辦法成就了;但是大妄語會讓你「既成必失」,你本來念佛念得非常好,乃至於成就念佛三昧,因為大妄語,你的功德一定會失掉,大妄語會讓你功德成就了也會失掉。

為什麼它的過失這麼嚴重呢?《楞嚴經》提出兩點:第一個,你講自己的果證,擾亂眾生學佛的因緣。我們尋求佛法有兩種情況:佛在世時以佛為師;佛滅度以後,以法為師。佛陀在世時以人為主,因為佛是圓滿的,佛陀怎麼說,我們依教奉行,沒有第二句話。但是,圓滿的佛陀滅度以後,就不能以人為師,要以法為師。

也就是說,在末法時代的修學,法重於人。當然我們皈依法,也得順便皈依人,因為法跟人分不開,佛法是賴人來弘傳,但是它的重點還在法。你今天說,你是初果、二果、三果、四果,很容易造成一種個人崇拜。本來這個人要依止海公師父修學成就,另外一個人依止懺公師父的法而成就,結果你說你是初地菩薩,這些人就全部來歸依你了。每一個人過去生結的法緣不同,他跟你可能沒有法緣,但是因為你自己說的,你是一個聖人,造成一種盲目地崇拜,他本來應該法得度的,結果他失去了一個得度的機會。因為你破壞整個佛教的因緣,你把人放在法的上面。

所以佛陀在《楞嚴經》上說,即便你是聖人,雖然你沒有打妄語,也不可以宣說你是聖人,因為佛陀的意思是不能強調人,每一個人都是凡夫,眾生的因緣,讓它自己去運作。

在禪宗裡面就特別有這種情況。這個人跟臨濟宗有緣,他一聽就開悟;另一個人在臨濟宗裡面,參了三個月沒有開悟,到了曹洞宗馬上開悟。同樣一個道,但是善知識表達的法不同,他契他的機,過去生跟他結過法緣,所以你今天宣說你個人的果證,就打亂眾生一種正常的緣起,每個人都來親近你,但不是每個人都跟你有法緣,你耽誤了他學佛的因緣時間。

所以佛陀規定,所有的人,一旦你來到末法時代,要把你的本地風光收起來,你過去生是怎麼回事,通通不能講,每個人都扮演一個正常的凡夫。靠這個法的因緣,各有各的定位。

這個地方,不能打大妄語的意思就是說,必須把法放在最高,人是在法的下面。你打大妄語,你就錯亂了,個人崇拜多於法,這時佛教就亂了。這是第一個,你擾亂了眾生學佛的因緣。

第二個,感應神通。這個過失更嚴重,你破壞眾生緣起的正見。我們的離苦得樂來自於皈依法,內調妄想,外斷罪業,都是依法修學。你今天講感應神通,讓眾生追求一個相,一個不可思議的相狀,這個相狀救不了他。我們承認你好好地修學,整個過程會出現一些不可思議的相狀,但這個相狀只是一個過程,它是一個副產品。

佛教也承認感應神通,但是重點不在這個地方,因為你有法,你才有這個功德相,現在是捨本逐末,講感應神通,大家打佛七時,就不專心聽佛號了,就是在看:欸,佛什麼時候出現?就很容易著魔。

諸位!你有法才有相。因為他如法地去安住佛號,所以才去感應佛陀,根本在法。你現在追求相而輕法,這叫作捨本逐末。這破壞了整個眾生的緣起正見,是因為有法才有相,不是先有相再有法。你先談感應神通,刺激大家向外攀緣,糟了!大家不再注意自己的五戒十善四諦十二因緣的法,大家不管自己的法,只追求那個相,這就是破壞眾生緣起的正見,你把他的善根破壞了。

所以這兩個過失很重。第一個,擾亂眾生的學佛因緣;第二個,破壞眾生內心的善根。為什麼你要付出代價?宣說大妄語的人,你的戒定慧功德必定失掉,因為你過失太重了,就是這樣一個情況,叫上品不可悔罪。

我們再往下看,中品罪跟下品罪,請合掌。

向天龍鬼神說證果等,彼領解;向人說證果等,而言不了了,前人未解;向聾癡不解語者說——中品可悔罪。

向不解語畜生說,發心欲言而未言——下品可悔罪。

我們先看中品的可悔罪,這個過失比較輕。就是說,它不會馬上去破壞你的善根,但是如果你不懺悔,長時間的累積,也可能會破壞善根,這是中品。

就是說,你不是針對人,你向天龍鬼神說證果等,對方理解。為什麼向天龍說的是同樣的話,不是針對人,他的過失比較輕呢?因為這些人不是法器,他根本就很難修行,所以你這樣講,他聽懂以後,反正他也不能修行,所以你就沒有所謂擾亂他的學佛因緣,也就沒有所謂破壞他的正見的問題。因為他根本就沒辦法修行,他聽你發心欲言而未言,對他有聽沒有聽的影響不大,所以是中品。

向人說證果等,但是對方沒有聽得很清楚,沒有真實地理解,沒有對他構成一種實質的傷害,這個是中品;向聾癡不解語者說,他是個聾子或者是一個愚癡的眾生,你講什麼他聽不懂,當然這個對他的傷害就輕了,這是中品可悔罪。

我們看下品。

向畜生說那更輕了,或者你發心欲言而未言,這個就是下品可悔罪。這個責心懺就可以了。

我們看這裡有一段很重要,看蕅益大師的補充說明。蕅益大師在講妄語戒時,他特別提到「增上慢」,我們把它念一遍再解釋。

若功夫稍稍得力,不知法相,謂證果等,本無欺誑之心,名增上慢,不失戒體。然須請教師長,先達抉擇是非,慇勤悔過,捨其有所得心,精求真正出要,方免沉墜耳。

假設你修行很用功,而且有某種的相應,但是你不知道整個修行的次第,這種果證的法相。你說,我證得念佛三昧,開悟了。但是你這樣講時,你的心是以正直的心講,沒有欺誑他人之心,這叫「增上慢」。你不學無知的增上慢,因為你真的不知道。那麼這種情況不失戒體。

但是,你也要小心,這個過失你要趕緊處理。怎麼處理呢?請教師長前輩,來判斷你的情況到底是怎麼回事,找出方法,一方面懺悔,一方面捨其有所得心,執著境界相的心要捨掉,好好地依真正的法要,才不會墮落。

這個地方我們解釋一下。你要是說沒有在用功,這句話可能對你沒有什麼幫助,尤其一些很用功的人,如果你在用功要注意,智者大師《小止觀》說,如果你用功一天超過兩個小時,這句話對你就很重要。你可能念佛,也可能持咒,那麼心跟法,心持法、法持心,慢慢這個心跟法會打成一片。我們剛開始念佛時會覺得,能念的心跟所念的法、佛號,好像兩個東西,很生疏,沒關係,不能念要它念,不能專要它專,剛開始是帶有強迫的一種信仰、皈依,我相信阿彌陀佛一定可以救拔我。

但是,慢慢地心跟法會互相攝入,心攝入法中,法攝入心中,到時候就功夫相應。這個功夫相應可能是一剎那,瞬間,也可能會有一段相續的時間,你會有一些不可思議的相狀出現,比方說你看到光明,看到佛陀,甚至於你看到很多極樂世界的功德莊嚴,這時你要記著,千萬不要跟別人宣說。

智者大師提出,向別人宣說有三種過失:

第一個,你會產生一種錯誤的引導。因為你的境界相,你怎麼說都不可能說得剛好,你講太多也不可以,講太少也不可以,所以你怎麼說都沒辦法正確地詮釋那個所緣境,所以有引導眾生誤入錯誤理解的嫌疑。

第二個,功德喪失。你只要講出來,你再去打坐,那個境界就沒了,消失掉了。

第三個,是最可怕的,誤入歧途。你講的時候別人一定會讚美你,然後你對這個相就更執著了。

修行的過程,在《楞嚴經》只有兩個原則:離一切相,修一切法。你的相要越少越好,即便是佛菩薩的清淨相都要捨。你說佛菩薩的相要捨,那我念佛也是佛法的相狀,那只是我借佛陀的相狀,來開顯我自性的功德,相狀只能夠借,不能執著。

你講感應神通,講久了以後,你的心就注意這個相了,就開始忽略憶佛念佛那個方法。這時如果你剛好有怨親債主在鬼神道,他已經等你很久了,你剛好出現這個隙縫,就糟了!他就出現你喜歡的相狀,然後你就跟鬼神感應道交,誤入歧途,墮入魔道了。這個時候,佛陀出世都沒有辦法救,因為這時你善根完全破壞了。

所以說功夫相應,你只能請教善知識,這個是怎麼回事。他說:「喔,這個是好現象。」你只是知道,喔,這是好現象,增長信心,如此就好,繼續往前走,後面有更好的摩尼寶珠,不要留戀旁邊的小花。你知道這個相狀是好的,是功德相就夠了。

《楞嚴經》上說,知道就好,「知」但是不能「著」。知道會啟發我們的信心,喔,我的業障消除了,我看到這個相狀,我消除了,知道就好,繼續再往內修,裡面有更殊勝的清淨功德等著你。所以這個地方一定要注意,絕對不能有「有所得心」,這會自己障礙自己。

(二)小妄語

前面到這個地方講到大妄語,以下講小妄語的過失。

有兩段,先念一遍。

妄言、綺語、兩舌、惡口,言了了,前人領解——中品可悔罪。

若言不了了,前人未解——下品可悔罪。

這個地方講到小妄語,就是妄言、綺語、兩舌、惡口,你講得很清楚,對方也理解,中品。因為妄語戒中小妄語是輕罪,它最多也就是中品。如果你說不了了或者前人不理解,就是退而求其次,下品。它沒有上品,先從中品判起。

辛四、開緣情況

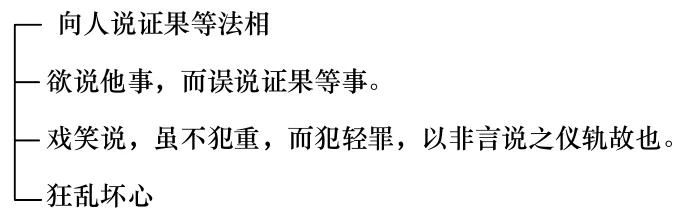

你如果是跟人家解釋,什麼是初果、二果、三果、四果的法相,什麼是念佛三昧,你在解釋法相,沒有說你自己證得,這個是不犯。你本來要說其他的事情,但是誤說了證果,那是一時的口誤,你沒有欺誑之心,不犯。戲笑說,你是開玩笑的,雖然不犯重,但是它犯輕罪,這叫戲論。因為它不是正常的說法儀軌。最後一個狂亂壞心,當然不犯。

開緣情況,我們再增加一個。諸位!你看蕅益大師的《五戒相經箋要》,蕅祖提到一個方便妄語,我們解釋一下。

小妄語戒有兩種情況是開緣的。第一個,為了救拔眾生的命難。比方說你到一個樹林去,看到一個野鹿跑過來往東邊去了,後面有一個獵人拿了刀劍,要去追這個野鹿。他問你說:「欸,你有沒有看到小鹿呢?」你說:「有,它往西邊走了。」你指示一個錯誤的方向,雖然是妄語,但是這時因為牽涉到一個眾生的命難,這個小妄語,不但沒有過失,菩薩生諸功德,還有功德。這是第一個條件,有牽涉到眾生的命難。

第二個,牽涉到眾生的慧命。你直接跟他講,他可能就退失對三寶的信心,破壞他的善根太重了,所以菩薩可以善巧方便,暫時地隱藏事實,而宣說對他有歡喜生善破惡入理增上的話,為了救他的慧命,可以。

所以小妄語的開緣有兩種情況:第一個,救他的色身;第二個,救他的法身,可以開緣。但是大妄語任何情況都沒有開緣。你不能說,我講我是初果,對他會啟發信心,不可以!因為這個影響太大了,後患無窮。

有一種情況例外。你要走的時候可以,臨命終的時候可以。你看智者大師臨終時,有人說:「智者大師,您老人家一生為人家判教,您老人家的階位是什麼?」他就講出他的本地風光——五品觀行位。說完就走。現在的人講自己的果證,講完也不走,這個就大妄語了。

所以臨終時講,你不能說,欸,祖師犯大妄語,不能這樣講。他臨終之前講是可以的,他講完馬上就走。所以他不會造成個人崇拜。因為他講,他要讓後世知道他說的法是正確的,因為他是有果證的,他的著眼點也是在護這個法。但他人走了,所以你就沒有個人崇拜的問題。所以大妄語只有一種情況是開緣,就是臨命終時開緣,有利他、有令正法久住的因緣開緣。

辛五、持犯得失

這有兩段,我們先看犯戒的過失。

毀犯妄語戒——果報——三塗果報。餘報——一、多被誹謗;二、為他所誑。

這個地方的過失,偏重於小妄語的過失,大妄語的過失我們前面講過了。

小妄語的過失,果報主要是在三塗,但是它的餘報,多被誹謗,就是說這件事明明不是你做的,但是很奇怪就有人誹謗你,說是你做的,表示你過去生有惡口的業力。為他所誑,你很容易被騙,就是你因地時,經常用妄語騙別人,所以很容易被欺騙。

我們看持戒的功德。

持不妄語戒——果報——得生人天,乃至佛果。餘報——一、發言信重,二、言無誤失。

我們修學小妄語戒,就近處來說,成就人天的安樂果報;就遠處來說,能夠往生西方乃至於佛果。它的餘報,「發言信重」,講話有威德力,而且在講話過程當中沒有過失,「言無誤失」。

小妄語,它不像前面的殺盜淫大妄語的嚴重,業力來得那麼粗猛,所以你可能不會有急迫性的問題。但是沒有急迫性的問題也有缺點,你很容易累積。

諸位!如果你一天差不多靜坐一個小時以上,或一天拜佛持咒,靜坐一個小時,這種情況下,你相對有一種寂靜的力量出現。如果你經常講開玩笑的話,跟人家嘻嘻哈哈,你再來打坐,就發覺不對了。就是經常在戲論的人,在靜坐時,你就發覺心有波動了,波濤洶湧,你要花一段很長的時間去止觀,才能夠調伏它,因為戲論障道。

佛陀大智慧,他制的每一條戒,教你不能這樣做,一定有道理。所以小妄語,它沒有急迫性的問題,但是它某種程度已經在增長罪業,破壞善根,它是點點滴滴的侵蝕。

我們講一個小公案,來做一個舉例說明。佛在世時,在一個小村莊有一條毒龍,這條龍經常出來傷害大家。村民就請住在山上的五百阿羅漢來調伏這條毒龍。五百阿羅漢用神通力沒辦法調伏它。這毒龍看得出來過去生修過大福報,它也看準了,阿羅漢也不敢傷我。所以他們打到最後,都筋疲力盡各自回去了。

後來村民看五百阿羅漢沒法降伏毒龍,只好去找佛陀了。佛陀就派一位比丘說:「你去。」這位阿羅漢比丘,一到毒龍的地方,只講一句話,他說:「仁者!汝出去,不應住此。」講一句話而已。毒龍馬上現身,跟阿羅漢頂禮就離開了。

這時村民就覺得很奇怪,問佛陀說:「為什麼五百阿羅漢不能降伏毒龍,而這位阿羅漢一句話就可以降伏它?」佛陀說:「他因地時,對小妄語戒持得非常嚴謹。所以他有那種善根力、威德力。」

當然成就阿羅漢是靠善根力,有我空的善根,才證得阿羅漢。但是阿羅漢當中也有差別,就是業力,善業力,這雖然不影響你證阿羅漢,但是你在利他時,那個威德力,就是你的戒持得越清淨,你講出那個聲音,它有一種莫名奇妙的力量,你非聽他不可,很奇怪,他就是有這個善業力。

所以菩薩先求內心的善根圓滿,最後一定要求善業的圓滿,才有萬德莊嚴。所以這個小妄語雖然過失小,但是在成佛之道裡面,遲早要次第圓滿,佛陀制的戒都有道理的。

庚五、不飲酒戒分五:辛一、解釋名義;辛二、具緣成犯;辛三、犯戒輕重;辛四、開緣情況;辛五、持犯得失

前面的四條戒,我們叫作性罪,就是殺盜淫妄,它的本質就是罪,你犯了以後,就會產生罪業,就會創造今生來生痛苦的果報,就是性罪,它的體性就是罪。

飲酒,它只是遮罪。酒本身不是罪,喝酒,酒本身不釀成罪,但是它會帶動罪業。它本身不是罪,但是會引生其他的罪,所以佛陀遮止,是這個意思。

辛一、解釋名義

我們看第一個,解釋名義。什麼叫作酒。請合掌。

凡具酒色、酒香、酒味,飲之能醉人者,名之為酒。

這是古代的解釋了,就是有酒的顏色,有酒的香氣,有酒的味道,三種定義。但是簡單來說,現在的科學發達,就是說只要有酒精成分的,不管是米做的酒、水果酒,不管是什麼酒,只要驗出來有足夠的酒精成分,能夠醉人的就是酒。

酒的一個特點,我們佛法叫作無明藥,會讓一個人心智猖狂,一個正常人不敢說的話,不敢做的事,喝了酒以後,他什麼都敢說,什麼都敢做,這就是佛陀為什麼要遮止,因為會使你失去理智。酒本身不是罪業,但是會帶動其他的罪業,因為它會讓你失去理智,所以佛陀要遮止,是這個意思。

辛二、具緣成犯

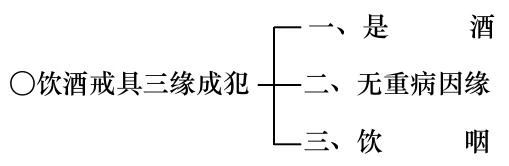

它的犯罪因緣有三個。我們把它念一遍。

第一個,它本身有足夠的酒精成分,有醉人的情況;第二個,你沒有重病的因緣(待會兒再說明什麼叫重病因緣,在開緣的時候再說明);第三個,你飲咽,犯的成立要吞下去才犯。如果你在吃的過程不知道它是酒,你含在口中覺得有問題,趕緊吐出來,不犯,一定要吞下去才犯。這個是具緣三種。

辛三、犯戒輕重

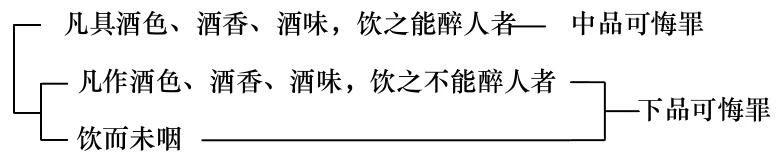

有中品跟下品。只要是有酒色、酒香、酒味,就是它有酒精成分,不管它是稻米、水果、醋所釀成的酒,你喝下去,能夠讓一個人產生昏醉,就是犯到飲酒戒當體的中品可悔罪。如果它有酒色、酒香、酒味,但是它的酒精成分很低,你喝再多也不會醉人,但是它的確有酒精成分,下品,比較輕。因為它至少不會讓你心智猖狂。那麼你只是含在嘴巴沒有吞下去,也是下品可悔罪。

這一點我們簡單地作一個補充。

在菩薩戒,跟酒有關的有兩個:一個是你自己飲酒;第二個是你把酒賣給別人。菩薩戒中飲酒是輕罪,因為你傷到你自己而已;你今天開一個商店,把酒賣給別人,在菩薩戒是重戒。你如果數數現行,深生好樂,失戒體。因為你把這個無明藥賣給別人,明明知道它是酒,你為了利益還是賣給別人。所以諸位!賣酒是重罪,喝酒是輕罪,因為它的傷害程度不同。你喝酒,你傷到自己;你賣酒,你傷到太多人。所以這個地方有不同的說法。

辛四、開緣情況

開緣情況有四個。請合掌。

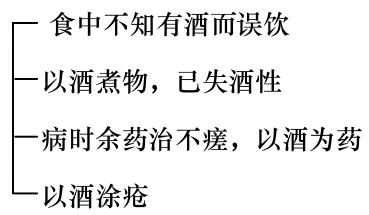

第一種情況,就是你到外面吃飯,店家把食物放了酒,你不知道,但是你第一口吃的時候誤飲了,第一口不犯。但是你知道它是酒,你第二口再吃就犯了,因為你已經知道了。所以第一口不犯,誤飲不犯。

第二種,「以酒煮物,已失酒性。」這個酒經過長時間的煮,它的酒精已經蒸發了,已經沒有酒精成分了,這個不犯。

第三種,「病時餘藥治不瘥,以酒為藥」。這個說明一下,以酒為藥引,有兩個條件要具足:第一個,重病的因緣。這個病不治,已經影響你的修行,甚至於影響你的生命,或影響你的法身慧命,就是你這個病太重,你不治不可以了,這第一個,重病因緣。第二個,無可取代。你問過所有的醫生,沒有東西可以取代它。這種情況暫時開緣可以,但是你不能為了補身去吃那個藥酒,那就不對了。它是重病因緣,它的開緣是重病因緣。

第四種,「以酒塗瘡」。這是用來治療傷口消毒,你沒有喝到嘴裡,只是皮膚的消毒,不犯。

這飲酒戒我們講一講它的公案,大家參考一下,佛陀為什麼制這個酒戒,它的緣起。

佛陀在世時,有一天帶著弟子到了支提國,一個印度的小國家。支提國有個小村莊,它旁邊有個湖泊,湖泊有一條毒龍,經常利用晚上的時候出來噴毒液,哪一個人被它噴到以後,馬上就死掉了。

這條道路是必經之道,你不走還真不行,所以大家很困擾,就到了僧團,僧團就派了娑伽陀尊者去降伏這條毒龍。

娑伽陀尊者是什麼時候去的呢?他晚上去。拿著一個缽,到那個湖泊的旁邊打坐。這條毒龍一聞到人的味道想,這個人那麼大膽,竟敢在我的湖泊裡面打坐!那條龍不是噴毒液,它噴火要去燒娑伽陀。娑伽陀是一個大阿羅漢,三明六通八解脫入火光三昧,他生出光明保護住自己,然後再把火彈回去,結果那條龍就被調伏了。調伏以後,就皈依了三寶,不敢害人了。

村民就很高興,很感恩,很多人一起請娑伽陀來家裡應供。飯菜弄得很豐盛,旁邊擺了一杯黑酒。娑伽陀在高興之餘,順手把黑酒一飲而盡,喝完就醉了,醉倒在回精舍的路中間,衣服、缽就散滿地上了。

佛陀帶著弟子經過時,就明知故問,說:「這個人是誰?」弟子說:「是娑伽陀。」「喔,是剛剛降伏毒龍那個嗎?」他說:「對。」佛陀說:「娑伽陀沒有喝酒時,可以降伏毒龍。喝了酒以後,連地上的蛤蟆都沒辦法降伏。」

所以佛陀就召集比丘說:「聖人飲酒尚且如此,何況凡夫!」佛陀就訶責飲酒的過失,製定了飲酒戒。一個三明六通八解脫的阿羅漢,喝了酒,當然他不會造業了。但是他的心識,那個明瞭性,也是失掉了,也是昏睡了,何況是凡夫呢!

《楞嚴經》裡面,跟飲食有關的有三個東西:第一個,酒;第二個,肉。肉你吃下去,增長瞋心。你經常吃肉,你要小心,《楞嚴經》上說會變成大羅剎。酒肉穿腸過,羅剎心中坐。真的,心跟飲食是互動的,我們心無形無相,但是它受熏。第三個是五辛蔥蒜,生吃增恚,熟食發淫。蔥蒜生吃,增長瞋心;把它煮熟了吃,增長淫心。所以飲食當中,你要修道,這三個不能吃:酒、肉、蔥蒜。它對你的善根,是潛移默化地改變。

五戒我們講到這個地方,下堂課講它的懺悔方法。