佛弟子文庫

佛弟子文庫(第四十三講)

我們打開講義第九十八頁。

當我們開始修學佛法的時候,不管你是選擇一個什麼樣的法門,總而言之你的操作,你在生命當中,要把兩種力量在你的身口意中表現出來:一個是來自於內在心靈的力量;一個是外在法門的力量。這兩個力量要同時現前。

我們修行當中,很忌諱一種單向的修學。什麼叫單向呢?有些人他只有事修沒有理觀。他生命當中只有一種法門的力量在運轉,但是他心力薄弱,他走不出過去的業力跟妄想,這個就不好,單向修學,很難進步。第二種,只有理觀沒有事修。他道理學得很清楚,但是他不去拜懺,不去拜佛念佛,只有心靈的力量也不好。所以我們應該讓心靈的力量從過去的妄想執著中走出來,善調其心,讓心力從過去的包袱中走出來,這是第一個。不要把自己的心力弄得這樣沉重,你可以走出過去,你有選擇的。釋不釋放業力它說了算,接不接受我說了算。

我們在修行當中,把自己的心力表現出來以後,你一定要依止法力。很多事情我們自己做不到的,不要高估了自己。禪宗很多人容易執理廢事,只有理觀沒有事修,我們要在三寶面前至誠地皈依。

一個正常的修學,你必須要心力、法力同時具足,心力帶動法力,法力加持心力,缺一不可。如果你在生命當中,心力、法力、理觀、事修都具足了,我恭喜你,你上路了!如果你只是單方向的力量,只有心力或者只有法力,你還沒上路,你只是跟三寶結緣。

所以在六度當中,前面的五度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定,這些都是法門的操作。其實智慧的理觀,它本身不能講是一種法門,它是一種心力,調整自己的心靈力量。前五度是事修,第六度是理觀。

我們把這個問答解釋一下。

問:以上六度法門其相互關係云何? ?

答:如《成唯識論》云: : 前前引生後後,後後持淨前前。

那麼六度法門,它們之間是不是有什麼關係呢?有,兩個關係:

第一個,「前前引生後後」。從引生的角度,它前面引生後面。比方說,你經常布施,你就很容易去持戒;你經常持戒,你這個人相對也容易控制你的情緒,就容易忍辱。所以它前面的法在操作過程當中,除了創造它自己這個法的功德以外,它容易引導你去修第二個法,它會為第二個法的修學創造一個有利的力量出來。這是第一個,它有引生的作用。

第二個,它有持淨的作用,「後後持淨前前」。比方說,你本來布施不太圓滿,但是你一持戒以後,會加強你的布施的力量,會讓它做得更好;比方說,你持戒持得不是很圓滿,你只要忍辱修得好,忍辱會加持你的持戒更圓滿。所以後後會使令前前更加地功德圓滿。

所以它們的確前後是有關係的,有引生的關係,有加持、持淨的關係,這兩個關係。這是做一個總結了。

戊三、結嘆六度功德

我們看戊三的結嘆六度功德。我們如法地透過理觀來帶動事修,事修來幫助理觀,這樣有什麼好處呢?我們看《解深密經》。

《解深密經》云: : 「一切波羅蜜多,各有四種最勝威德: : 一者,於此波羅蜜多正修行時,能捨慳 悋 、犯戒、心憤、懈怠、散亂,見趣所治; ; 二者,於此正修行時,能為無上正等菩提真實資糧; ; 三者,於此正修行時,於現法中,能自攝受饒益一切有情; ; 四者,於此正修行時 ,於未來世,能得廣大無盡可愛諸果異熟。」

當我們理觀、事修兩個一起用的時候,有四種殊勝的威德:

第一個,在修習六度的過程當中,調伏六種煩惱。比方說布施,有些人布施是沒有修理觀的,他純粹為了修福報。這樣子你的布施過程當中,沒有理觀,沒有這空假中三觀,你就不會調伏慳貪。也就是說,你執著錢財,你布施以後,你照樣執著錢財。那有什麼差別呢?差別就是在你那個顛倒妄想當中,多了一點善業,如此而已。所以你這個布施不能構成波羅蜜,因為它沒有讓你進步。只要你心靈的水平沒有進步的,都不能構成波羅蜜。

你也只是創造善業,你哪有進步呢?去年的你跟今年的你完全一樣。所以,既然是波羅蜜多,它必須要有一個調伏力。你每一個布施的過程,要告訴自己為什麼要布施,它有一個道理來調伏自己的煩惱,調伏自己的慳貪。這是所謂的調伏慳貪。那以後的情況也都是一樣,布施調伏慳貪,乃至於智慧調伏邪見,「見趣所治」。這第一個,他能夠在理觀事修的相互運作當中調伏煩惱。

第二個,在六波羅蜜多正修的時候,「能為無上正等菩提成就真實資糧」,它有引導力。每一個布施,每一個持戒,乃至於每一個智慧,會增長你的菩提心。因為你都是把道理講清楚了才去做的,所以在六度過程當中,你等於是借事修心。布施不在多,重點在你那個心地法門怎麼操作,你怎麼把它引導到趨向淨土,趨向菩提。這個就是引導力,產生一種菩提的善根。

第三個,在這個修行當中,於現法中就能夠成就自調跟調他的功德,成就自利利他,兩種的功德都具足。

第四個,在來世成就「廣大無盡的可愛諸果異熟」,成就廣大的福報力,成就大國王跟大富長者。因為你在理觀當中不礙事修,「一一理性具足莊嚴一一莊嚴全體理性」。

所以我們透過一種正確的修行,同樣的事情,你操作失當就是創造善業;你正確地操作你的心地法門,就是成就波羅蜜。就差在這裡。就是說,生命真的是有道路,你是走在人天的道路,還是走在二乘的道路,還是走上趨向於淨土、趨向於大乘的道路,你的內心世界會告訴你。你走在什麼道路,跟你外面的法門沒有關係。

法門不能決定高低的。你看《金剛經》講得很清楚,「一切賢聖皆以無為法而有差別。」我們沒有辦法判斷你今天念佛就可以往生,有為法不能判斷你的功德,那是你的一種資糧力。如果你今天走在了通往拉斯維加的道路上,你一定趨向拉斯維加;你今天的速度快跟慢,那只是時間的問題。就是說,如果你今天的心是人天乘的心態,你不管修什麼法門,來生一定就生做人,就升到天。你的法門不能提升你的心理素質,不可以!因為你就走在這條道路上,除非你換個跑道,除非你換一個思考模式。

所以,你沒有大乘的思考模式,你不可能成佛的,不可能!你要成佛,你必須要走在成佛的道路上,要掌握那個因種。就像《楞嚴經》一再強調的,你要把米拿來煮,才可能變成飯,你把沙拿來煮是不能變成飯的。你的思考模式不能產生大乘的安住力、調伏力、引導力,你所修的一切就沒辦法成就往生成佛的資糧,不可以!

這個地方是做一個總結。就是說,為什麼一個菩薩能夠在最短的時間創造這麼大的功德?因為他掌握了正確的方法。方法很重要!你不要以為你學佛幾十年,那個沒關係,你上不了路就是上不了路,這是很現實的問題,你在原地打轉就是原地打轉。你掌握方法的話,你很快就會有效果。佛法的道理是真實不虛的。

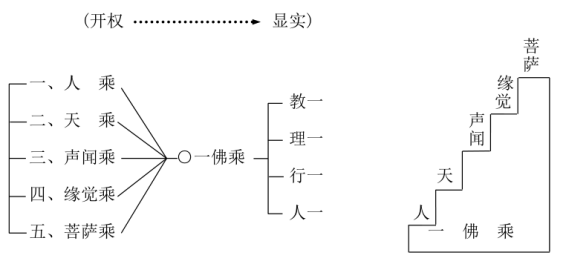

丙三、結歸一佛乘 分四:丁一、為實施權;丁二、開權顯實;丁三、權實不二;丁四、結示法要。

我們看最後一個,結歸一佛乘。

我們前面講到了五乘的差別法門,攝受了五種根機。現在佛陀講完五乘,本來是圓滿了,為什麼要加一佛乘呢?首先我們解釋什麼叫做一佛乘的「一」。這個「一」,它不是一個名詞,它是一個動詞。也就是說,它不是一個數目,它所表達的是一種道理,是一種融會貫通的意思。

當我們沒有讀到《法華經》,不知道什麼叫一佛乘操作的時候,我們會認為這五個法門是各自獨立的,人乘就不是天乘,天乘就不是聲聞,乃至於緣覺就不是菩薩。我們會認為這五個法門是各自獨立的,你選一個法門去走你的路。

但是事實上,佛陀講完這五乘法門以後,佛陀到晚年講《法華經》的時候,他最後一個收尾,說了一個很重要的觀念:這五個法門,怎麼融會貫通呢?這有兩層意思:第一層,五個法門次第分明。每一個法門都有它的次第——人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩,它是由上而下,次第分明;第二層,它前後是貫通的。它不是你想像的完全沒有關係的,的確是可以把它貫穿起來。

所以從前後次第分明跟前後貫通,我們就知道這個「一」就像是一條繩子,把前面五顆大小不同的念珠貫穿起來。菩薩也需要修人天乘,菩薩也需要修四諦十二因緣,只要適合你的,對你就是妙法。你只要能夠掌握念珠那條線,這五個法門的確是可以融會貫通的,它不是次第那麼鮮明的、那麼對立的。

那麼怎麼把這五個法門能夠巧妙地運用,融會貫通到你的內心世界呢?這個就是我們今天要說明的一佛乘的思想。就是怎麼樣來善巧、巧妙維護一心,怎麼去取捨我們要的東西,然後把這五個法門透過一條線,從頭到尾貫穿起來,這就是這一科的主題。

我們把它念一遍。

如來應世,化導眾生,為應眾生差別之根機,而開示五乘之解脫法門。此中有通有別。言別者,謂五乘法門各有其差別的教、理、行、果。言通者,謂五乘法門,一一皆是趣入佛道之方便。此即《法華經》所謂為實施權、開權顯實之理。其中要義,略述如下。

佛陀出世,當然目的是說法。那麼佛陀說了哪些法呢?說了五乘的法門,其他沒有說了。你講的這一百多部的大藏經,其實就在講什麼呢?講五乘的解脫法門。這個五乘的法門,我們可以從兩個角度來觀察:

第一個它的差別相。從五乘的修學過程來說,它的確有它的獨立性,它有所依止的教理,有依止的修行的過程,跟它最後所達到的結果。這個是從過程來說,五乘的確各有各的特色。

但是從它的目標來說,一一皆是趣入佛道的方便。所以,五乘簡單地說只有一句話——用目標來引導過程。你的目標是成佛,就算你布施持戒乃至於去掃地,看起來是如此微弱的善業,它也會變成成佛的資糧。你的心地法門的操作,你的安住力、引導力只要正確,不管用什麼方法來調伏自己,統統成佛。

所以目標是會引導你的過程的。這就是《法華經》所說的「為實施權」跟「開權顯實」的兩個道理。你把這個「為實施權」——實跟權這兩個關鍵弄清楚了,你就知道什麼是一佛乘。

丁二、為實施權

首先我們看第一個「為實施權」。「實」是一種真實的功德,從佛法的角度,就是你最終的目標。當然這個目標就是成佛。「權」就是這個過程,你用什麼方法來調伏自己,來引導自己,這個就是權了。

那麼實跟權之間是什麼關係呢?我們先看看佛陀是用什麼方式來為實施權,為了真實而施設權法。我們看這一段《法華經》的開示。

《法華經》云: : 「過去無數劫,無量滅度佛,百千萬億種,其數不可量。如是諸世尊,種種緣譬喻,無數方便力,演說諸法相。是諸世尊等,皆說一乘法,化無量眾生,令入於佛道。又諸大聖主,知一切世間,天人群生類,深心之所欲,更以異方便,助顯第一義。」

我們來看看什麼叫為實施權。先看看佛陀當初是怎麼個做法。

釋迦牟尼佛在為實施權之前,他引用過去佛的做法。就是說,不是我現在這樣做,其實過去佛就是這樣做了。說在「過去無數劫」當中,不是只有我釋迦牟尼佛來到世間,曾經有無量無邊的佛來到世間說法,乃至於滅度。那麼這麼多的「百千萬億種」的佛,其實數目是不可稱量的。這些佛到底做了些什麼事呢?他們以種種的因緣譬喻、種種的方便力,來演說種種的法相。比方說,佛陀講,知道這個人容易造罪業,佛陀安立了三皈五戒的法相;這個人喜歡貪戀娑婆世界的感情,佛陀說了四諦十二因緣苦集滅道的法相。佛陀安立了很多很多的相狀,來調伏我們,來引導我們。

那麼這個相狀是什麼目的呢?我們看最後這句話,很重要了!看一百頁。佛陀在整個講經的過程當中,創造了五戒的相狀,四諦十二因緣的相狀,乃至於六度的相狀,那麼這個相狀到底為了什麼呢?「皆說一乘法,化無量眾生,令入於佛道」。其實佛陀的目的,是要我們能夠融會貫通而趨向於佛道,這個很重要!

在經典上說,佛陀他自己成佛了來到世間,如果他給眾生的只是一個人天的果報,只是一個二乘的涅槃,佛陀則墮入慳貪。說您成佛了,結果您送給眾生的只有人天的快樂,只有二乘的涅槃,那佛陀您的心不平等,則諸佛墮入慳貪。

這就是佛教跟基督教不一樣的地方。基督教沒有人敢說,他以後有一天變成上帝,不敢這樣講。但是從佛陀的內心世界,他來到世間,他是希望能夠讓一切眾生成佛的,這個很重要。就是說我們先不講佛陀說了什麼,我們先知道佛陀來到人世間,他心裡是怎麼想,他的內心世界怎麼想的。他只有一個想法:怎麼讓一切有情成佛。所以佛陀沒有慳貪,佛陀要把自己最好的東西給眾生,佛陀的內心本來是這樣想的。

但是,佛陀既然這樣想,您老人家就直接講大乘法好了,為什麼您要講三皈五戒、四諦十二因緣,這個方便法門是怎麼來的呢?既然您要我們成佛,那您就應該只講大乘法,但是為什麼會開出這些方便法門呢?

這個地方有一個很重要的理由。從契理的角度,佛陀雖然是希望一切眾生成佛,但是從現實面來看,一切世間天人這些眾生,他內心有一個嚴重的問題——「深心之所欲」,他各有各的希望,不是每一個人都想成佛,問題在這裡。

佛陀只能夠期望大家成佛,但是佛陀不能強迫眾生成佛。你根本沒有做佛的根機,你根本沒有做佛的準備,那是不是這些人就應該放棄了呢?你放棄了,他去學外道,更慘!所以佛陀怎麼辦呢?「更以異方便,助顯第一義」。佛陀只好在不得已的情況之下,開方便門,先進來再說。「先以欲鈎牽」,先滿足你的希望。你跟他講到淨土去,他心不甘情不願,他說:我在人世間還沒有享受夠。那沒事,你先保住人天,慢慢慢慢地,你在人生中吃到痛苦了,你知道怕了,你再來往生。

所以佛教的多元化就是說,它有一個原則性的目標,但是它在目標當中,它也施設很多的階梯讓你來過渡,這就是為什麼佛法有契理性跟契機性。這個地方就是說,佛陀必須以不同的(「異」就是不同)方便來幫助我們成佛。這樣講就是為實施權。「實」就是佛陀內心的本意,「權」就是眾生的根機。佛陀必須面對現實,所以只好在一佛乘開出了五乘。

五乘它的緣起論就有不同。所以你會覺得佛陀說的話,有時候不把它一次就講圓滿,那是不能講圓滿,不是佛陀不把它講圓滿,因為你就是這種根機。比方說,佛陀面對人天乘的根機,佛陀告訴你:萬般皆是業,半點不由人——業感緣起。你問佛陀說:人生的真理是什麼?業力!這就是真理。你把斷惡修善做好了,你就是佛弟子了。因為你的根機就是這麼回事,講太高了你會排斥,所以只能講業感緣起。

佛陀在講人天乘法的時候,他不談空性,更不談真如。反正你只要知道:你從什麼地方來?將往哪裡而去?你從業力而來,你就往業力而去;你如果是從善業而來就往善業而去;如果是從罪業而來就往罪業而去。你人生只有一個目標,就是經常注意你的業力就夠了,這是人天乘。

有一種人他的水平更高了。他知道人世間快樂中夾雜痛苦,「饒汝千般快樂,無常終是到來」。他對人生的體悟更深了,佛陀就講空性,無常無我,無常故苦,苦即無我。所以佛陀在二乘法當中,處處消歸空性。他不談假觀,也不講功德莊嚴。他說你這個人只要把生死輪迴處理掉,你就是第一阿羅漢,第一波羅蜜了。佛陀在二乘經典裡面講的就是這個道理:讚歎苦、空、無常、無我,讚歎偏空涅槃的殊勝。二乘人起大歡喜開始修學,成就阿羅漢果,達到他的目的。這個是第二種人,追求解脫道的。

佛陀對一乘善根已經準備好的人講大乘法門。說:弟子們!你一開始就要把目標設定好——上求佛道,下化眾生。佛陀講真如法性,告訴你「自知我是未成之佛,諸佛是已成之佛,其體無別」,你本來就有佛性,你本來就有權利把它開發出來,你流轉生死是不應該的,是冤枉的。所以因地當中就安住空性,調伏愛取,導歸淨土,最後圓成佛道。這種人根機夠,佛陀講出他內心的實話出來。

所以你會覺得經典裡面處處矛盾,其實沒有矛盾,因為佛陀應眾生的機而說法。所以佛陀說法,你要從兩個角度看:一個隨智說,一個隨情說。佛陀講的話是從他自己理智的智慧裡講出來的,佛陀先不考慮眾生的根機,「十方佛土中,唯有一乘法,無二亦無三」,這是佛陀隨智說,這個是真實法。

佛陀有時候隨情說,把眾生根機的因緣考慮進來的時候,佛陀說:沒關係,你五戒持好就不錯了——隨情說。這就是佛教為什麼有那麼多經典,就在這裡,因為要隨情說。那如果隨理智來說,佛陀只要《法華經》、《楞嚴經》這兩本經就夠了,多一點再加一個淨土,導歸淨土。

所以我們可以知道,有些話是佛陀真實的本意,有些話是佛陀不得已講出來的。現在你要把它挑出來,哪一句話是佛陀的本意,哪些話是因為考慮眾生的因緣,佛陀不得已只好把自己真實的意義掩蓋起來,然後為實施權,這是第一個情況。這是先講講古代的佛是這麼做的。那這樣做的理由就是因為眾生本來就有很多希望,各有各的「深心之所欲」,所以只好先順從眾生的根機,這是第一個。

丁二、開權顯實

第二個,等到因緣成熟以後,佛陀要做第二件事情,尤其是一個佛陀即將滅度的時候,他一定要講《法華經》。一個佛陀不講《法華經》,他沒有做出這樣的交代,我們就不知道佛陀講這麼多話,到底他前後的關係是什麼。

在《法華經》上說,有些法佛陀是不說的。比方說,來到這個世間都是大乘種性的,他就不講二乘種性了,二乘法他就不說了;有些眾生他沒有人天種性的,他人天法就不說了。但是十方諸佛一定要講《法華經》,因為他沒有做出《法華經》的交代,我們就不知道佛陀您講這麼多法,到底它有什麼關係,它怎麼貫穿?你要用目標、用你的心力來帶動法力,你的心是趨向於佛道,你修一切法都是趨向佛道。所以到了最後,佛陀一定要開權顯實,把五乘的方便打開,顯現出一佛乘的真實。其實佛陀只有一個目的,只有一個方向。

我們看《法華經》的說明。

《法華經》云: : 「舍利弗,我今亦復如是,知諸眾生有種種欲,深心所著,隨其本性,以種種因緣譬喻言辭方便力,而為說法。舍利弗,如此皆為得一佛乘,一切種智故。」

又云:「聲聞若菩薩,聞我所說法,乃至於一偈,皆成佛無疑。十方佛土中,唯有一乘法,無二亦無三,除佛方便說,但以假名字,引導於眾 生。」

我們來看,這個地方有兩段,先看前面是講到過去十方諸佛為了眾生的根機,於一佛乘分別說五或者分別說三,那麼現在佛陀講到他自己。他說:舍利弗!我釋迦牟尼佛來到這個世間,亦復如是。我也要遵循古佛的規矩,要先為實施權然後再開權顯實。首先我先為實施權,我需要先知道眾生心中的希望。有些人心中他只希望能夠成就人天果報;有些人是想要到二乘涅槃暫時休息;有些人是「正直捨方便」,這些過程我都不要,我「直趨無上道」。那麼佛陀會先滿足眾生的好樂跟願望,隨他差別的本性——就是根機,用種種的因緣譬喻言辭來說法。這些說法都只有一個目的——就是引導一切眾生成佛,究竟來說都是成佛。

為什麼呢?這句話很重要!他說:「聲聞若菩薩,聞我所說法,乃至於一偈,皆成佛無疑。」這個很重要!為什麼聲聞人他聽到的是四諦十二因緣也可以成佛?這就是佛法巧妙的地方。從近處來看,我們看一個阿羅漢,他因地的時候,整天觀不淨、苦、無常、無我,把人世間講得一文不值。他入了涅槃,他真的完全休息了嗎?沒有!因為他學習的是佛陀所開示的教法,佛陀那個「乘」先帶他到涅槃,但是那個法的力量還在。但如果你學外道;如果你沒有學習佛法,你是獨覺自己在山中打坐,「春觀百花開,秋睹黃葉落」,你也成就阿羅漢,成就獨覺了。那這個時候你就真的完全休息了,因為你沒有遇到佛法。

但如果你是聽佛陀說法,那個法進去以後,它第一步會先把你帶到阿羅漢,但是這個法力量還在,它會在心中一直醞釀,阿羅漢會覺得好像自己還有事情沒有做完,那個法會引導他繼續從空出假,然後會繼續地親近諸佛,回小向大而成就佛道。

所以你要知道佛陀的高明。他給你一個系統,你吃下去的時候,他先滿足你的願望,但這個系統的力量還在,它沒有消失掉。它滿足願望以後,你會知道自己不足,你自己會知道,因為那個佛陀的系統一進去以後,它會引導你:欸,好像還不夠喔!你自己會乖乖地再去學佛。

佛陀的系統太高明。它有兩個階段性的力量:第一個,你先感受到它第一階段的力量,就是先滿足你的希望。等到你滿足希望以後,它啟動了第二個力量。不是你心中所要的,但是它會自己啟動,它會有一種莫名其妙的力量引導你成佛。這是佛陀不可思議的地方。只要你是透過佛法學習的,你一定會成佛。不管你現在願不願意,你只要把這個法吃進去,他一定會讓你成佛,你不要都不行!

所以他說:「聞我所說法,乃至於一偈,皆成佛無疑!」因為什麼呢?因為「十方佛土中,唯有一乘法。無二亦無三,除佛方便說。但以假名字,引導於眾生。」因為佛陀說的法只有一個目的——讓一切眾生成佛。那麼佛陀在成就第一個系統,滿足眾生願望的時候只是方便說,以假名字先滿足你的願望,但是它的能量還在,它會引導你繼續往前走,「但以假名字,引導於眾生。」

這個「但以假名字,引導於眾生」,在《法華經》,佛陀自己講出一個小故事。

他說:在一個村莊,這個村莊非常貧窮,已經窮到沒飯吃了。而且不是貧窮,很多病毒,死傷很多,餓死的、病死的很多。那大家也不知道該怎麼辦。就有一個大智慧的長者站出來說:「我以前去旅行的時候,我親近到一個地方,那個地方就有美好的飲食,有很多的珍寶,又沒有這麼多病毒,那是一個大安樂的地方,大安穩的地方,你們想不想去?」

大家說:「好,我們跟您去,反正在這邊待著,也是病死、餓死。」

那麼大家就簡單地把包包整理好,跟著這個大智慧的長者走。走著走著,他從這個地方到長者規定的目標有五百由旬。走到一百由旬的時候大家都忍著,到兩百由旬的時候還忍著,到第三百由旬的時候忍不住了。有些人停下來了,說:「長者!我們不走了,沒法子走,你要再走,我們就回去了。」他說:「好,好,不走,不走。」

這個時候長者就在旁邊蓋了一個小涼亭,把冷氣也吹上,把飲食都準備好。他說:「不著急,我們不走了。真的不走,在這邊休息一下。」等到大家飯也吃飽了,覺也睡足了,時間到的時候,這個大智慧的長者(佛陀)還帶著他們繼續往前走——成佛。

也就是說,有些人是可以一步到位的。有些人成佛,他必須要階段性地完成。這就是佛陀所謂的「但以假名字,引導於眾生」。佛陀別無選擇,因為眾生有這個需要。也就是說,等到眾生因緣成熟的時候,佛陀只好開權顯實了。

這個五乘的法門,其實它的教法從目標來說,它的教理是一個,它的修行也是一個,最後的結果也是一個,都是成佛。這個說明「方便有多門,歸元無二路」,不管你今天先到人天去,到二乘去,乃至於你到權教菩薩去,其實都是暫時的。你只要接受佛法,總有一天那個法門的力量會啟動最後一條系統,就是讓你成就佛道,沒有人可以例外。這個就是開權顯實的道理。

丁三、權實不二

就是權實之間怎麼來做一個調配,權法跟實法之間的運用。我們把它念一遍。

總上應知,大聖立教,為應眾生差別之根機, 宣說五乘解脫法門,其究竟目的,皆是假借種種善巧方便,以開顯眾生本具、生佛同體之自性清淨心,使令眾生得於現前一念無明妄想中破迷開悟,進而依此五乘法門得逐漸捨去妄想執著,恢復吾人本來面目,成就諸佛無量無邊之功德莊嚴!

現在我們把權實做個總結,等於是把五乘法門做一個總結,我們怎麼去操作五乘?

首先你要安住真實。你在調伏的過程,在引導的過程,你可以有各種方便,都沒有關係。但是你安住的這個真理是不能有差錯的。你安住在業力,安住在業果,你就完了。這個道理——你所安住的道理很重要!這個是真實的,你不能安住在業果,不能安住在空性,你要安住在真如法性——就是帶有一切善法的空性。

小乘的空是不容受一切法,是偏空的,真如的法性——它是大乘的空性,它是可以有假觀的相狀活動的,它是容受一切法。因為它說你本來沒有,它沒有說你現在沒有,所以它本來沒有不影響你現在的有。你現在的調伏,用假相來調伏,沒關係,它是告訴你本來清淨,所以安住不能有差錯。安住真如——安住力是不能有差錯的。

調伏跟引導,那就是個人善巧方便了。少林寺、武當派,契機就是妙法,治病就是良藥。你有這個病,你就必須去吃。你業障深重,你就乖乖地懺悔,五乘法門這個業力的法門,對你就是良藥;你情感深重,四諦十二因緣,思惟苦諦、調伏愛取對你就是良藥;你這個人胸量狹小,思惟佛的功德、思惟淨土的莊嚴、大乘的功德莊嚴,對你就是良藥。所以安住力這個真理不能安住錯誤,調伏跟引導就沒有標準答案。

丁四、結示法要

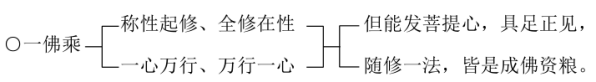

我們來看看一佛乘的總結。

首先我們要先稱性起修。這個「稱」就是安住的意思,你要安住在你清淨的本性來起修。諸位!你要修行,一定要安住真如,你才能夠把心靈的力量釋放出來。說實在,我們有一個不圓滿的過去,從佛法的因緣觀,我們過去造的惡業比較多,造的善比較少。所以我們留下的問題是很複雜的。佛陀建議我們先把過去放下,你不能站在過去的角度來修行,這樣你就沒辦法修行。因為光是應對那些業力給你的干擾,你就受不了了。所以稱性就是說,安住是很重要的。你首先要在心中打造一個堅固的家。因為在森林當中,有很多老虎、獅子、毒蛇,你要先把你的心保護起來。我們的心如此的脆弱,受不了業力給我們的刺激。

你要把你過去的相狀,不管是好的壞的,通通放下。「何期自性,本自清淨」,先把生命歸零,把心帶回家。這是你要做的第一件事情。讓你的心靈力量從過去的業力裡面解脫出來,走出過去。這一點你沒有做好,你就很難修行了。你光是應付過去的那些業力給你的相狀對你的刺激,你的心就起起伏伏了,你就很難修行,你根本就沒有上路。所以稱性起修就是安住真如,然後你才有資格起修行。這是第一個,安住真如,這是很重要的,這是真實法。

第二個,方便法,全修在性。安住以後我們怎麼去調伏,怎麼去引導,那這個就沒有標準答案,方便門就沒有標準答案了。契機是妙法,你要了解你自己,需要什麼樣的法。如果你覺得你有很多如夢如幻的、太重的業力老是障礙你,我建議你先修懺。修完懺以後,你會覺得身心很清鬆,內心的明瞭性越發明顯,闇鈍性也會消失掉。你對世間的感情還很重,你就開始要思惟苦諦、調伏愛取;思惟苦諦太沉悶了,你就要想想極樂世界的功德來調伏跟引導你。

那麼權法就沒有標準答案了,巧妙地應用在你,這個就強調法力不可思議了。以心力來安住,以法力來做調伏跟引導。所以在我們的生命當中,實法很重要,權法也很重要。

智者大師解釋《法華經》,他講出兩種妙:實法妙,權法妙。不要以為佛陀的這種方便就不重要,對你來說會讓你進步,這個就是妙。佛陀講的每一句話都有意義。所以你能夠一心而產生萬行,萬行會歸到一心,就是你發菩提心,安住大乘的空性,隨修一法都是成佛的資糧,都是往生的資糧。

所以整個稱性起修,全修在性,就是你要先建立心靈的力量。心靈為什麼有力量呢?就是安住空性不隨妄轉。不要再執著那個相狀了,那個相狀已經壓得你喘不過氣來,把相狀都丟開,把生命的背包先放下,先離相清淨,然後在那個地方安住下來。從本來無一物的角度重新面對你的生命,這個就是心力不可思議。然後開始調伏對治,法力不可思議。前面所修的法,你要覺得對你有用你就拿來用,借相修心,調伏對治,善加引導。

所以前面的五乘法門要怎麼取捨,就是這個概念而已——稱性起修,全修在性。安住力用真實法,調伏跟引導用方便法。這個觀念很重要!你這個實法跟權法之間的運用不知道,五乘你就不知道怎麼操作了。你不可能全部都去修,你也沒有那個精神體力,而且也沒那個必要。

好,這個地方有不有問題?這個一佛乘的操作很重要,它等於是做個總結。還有五分鐘,有問題可以提出來,因為我們以後沒有時間再回答這個問題了。而這個一佛乘太重要,你怎麼融會貫通,你站在權實不二的角度,佛陀所說的話都有意義,關鍵是你有沒有需要。

當然我們要把目標先設定出來,你要先有目標,你才知道要達到這個目標你還缺乏什麼,先安住跟引導這個很重要。然後這個過程就是調伏,要先調伏業力,還是調伏愛取,還是調伏那種得少為足的概念,那你就要找相應的藥來調配。因為在末法時代,你遇不到明眼的、有神通力的善知識了。

所以,怎麼在你的心中創立一個屬於你自己的五乘法門,這就是你的功課了。身為一個法師,我只能把所有的法展現給你看,至於怎麼取捨,就看你自己了。但是有一個共同點是不能變的,安住真如這是不能變的,這個地方影響重大。這影響到臨終業力干擾你的時候,你是不是能夠不隨業轉。

我再講一次,我們不可能把所有的業力懺乾淨,不可能!你不要奢望我們造了無始劫的業,在短短的十年把業力處理乾淨,你只能夠把它懺成不增長業。所以還是會有些微的業力要活動,這就靠你的止觀來化解了。我們懺悔是把粗重的業給懺下來,但是微細的業的干擾,你自己要去吸收化解,這就是止觀的問題了。

就是你是不是能如法地安住空性,臨終業力的風暴在刺激你的時候,你能夠不隨那個相狀,做你該做的事情。因為業力會創造一個相狀來干擾你,你是不是能夠成功地走出妄想,面對彌陀的光明,這個就跟你平常的安住空性有關係了。

【學員提問】法師慈悲,今天晚上所講的一佛乘,這個觀點確實是非常重要。可是作為我們淨土的修行人,我想請問一下,這個一佛乘「稱性起修,全修在性」的觀點如何跟持名念佛暗合道妙,怎麼樣把它融通在一起?謝謝法師!

【師父開示】好,這個問題其實我有規劃,我本來要把它放在最後一次研討課,就是五乘法門跟念佛的結合。那現在先講一點消息給你們知道,但是正餐會在最後一次,因為最後一次的研討課就是專門來談這個聖道門跟念佛門的結合。

當然往生是我們的目標,那麼往生的條件當然就是臨終的時候要正念分明,你要能夠信願具足。所以你必須要把所有的障礙都破除掉。在五乘當中,這個安住空性就很重要,因為你才不隨妄轉。

我們平常業力不見得會顯現,但臨終的時候,過去現在的業要跟你算總帳,你的內心會有很多很多的問題,你會看到很多很多的東西。我們要先處理好自己的妄想,佛陀才會現前的。

臨終佛陀不是馬上就現前,不是這樣。要有一段時間你自己在打妄想,你要自己撐得住一段時間,要不隨妄轉。因為你一妄轉的時候,佛就沒辦法現前。所以你要有辦法把佛陀感應出來,後半段就 OK 了。

那麼我們在臨終煩惱現前、業力現前的時候,「菩薩云何應住?云何降伏其心?」這個就是關鍵!第一個先過業力關,第二個過妄想關,這兩關都要過去,你才有辦法處理生死關,對不對?

那麼,面對業力的風暴跟妄想干擾的時候,這個五乘法門就很重要了——怎麼樣調伏引導?當然每一個人的根機不同,你所現的因緣會不一樣,這個問題很大,我們等到最後一堂課來談一談。我們明天會把課整個上完,最後一堂課,等下禮拜六,我們會好好來談一談,怎麼把五乘法門跟念佛巧妙地結合,就是你說的暗合道妙,巧入無生。

【學員提問】師父慈悲,我想要問一下,就是說安住力修空觀,如果空觀修得不太好,那引導力跟調伏力如何修?

【師父開示】那你空觀安住得不好,你就要靠調伏跟引導來吸收,你要花更多的時間來調伏跟引導。因為你安住得不好,剩下的落差你就要來吸收了。你安住得好,你障礙相對少,你的心不容易動,你就會做得輕鬆一點,你的調伏跟引導就不要下那麼重的藥。

但是如果安住不好,你就要付出代價,就要用加倍的時間去調伏跟引導。因為你不能成功地從過去業力煩惱中走出來,你就只好面對它了,這個沒得說了。

【學員提問】還有一個問題,一般這個過程修到什麼程度才好?

【師父開示】這個過去的善根不同,我們不講果證,好不好?我們只講方法。因為果證每一個人都是特例。我們沒有一個人有相同的過去,所以我不能開一個時間表出來,不可以。

有些人他剛學佛就上路了,你怎麼說呢?他有一個善根的過去,所以我們不談結果。佛法避談結果,你具足這個條件,你就有這個結果出來。至於什麼時候出來跟你過去的善根有關係,因為果證全部是個人化的,沒有一個人相同。

但是諸法因緣生,你掌握它的因地,一定會有果證。你只要上路了,一定會達到目標,你的精進跟懈怠只是快慢的問題,所以我們不談時間表。有些人說你念佛三年,就一定會念佛三昧。那如果沒有呢?你不是給他重大的挫折是什麼!時間表不要隨便開,因為修行每一個人都是個別性的。我們沒有一個人是有相同的過去,所以我們今生沒有相同的時間表。

我建議你,只問耕耘少談果證。你只要方法正確,操作正確,你自然上路。時間到了就水到渠成,不要太重視結果。重視你的因地,看你的方法是不是正確,是不是上路了,這個比較重要。

我們今天先上到這裡。下一堂課會把整個課程全部上完。下一次的研討我們著重講聖道五乘的教理行果如何跟淨土的持名完整地結合,我們從一個淨土宗的角度,怎麼去面對五乘,怎麼來取我們需要的東西。