佛弟子文庫

佛弟子文庫(第二講)

請大家打開講義第三頁。

我們這一科講到解釋標題,先解釋「佛」。佛陀的生命是萬德莊嚴的,我們的生命是充滿著痛苦。當然這都是有原因的,因為佛陀的內心世界比我們多了一道智慧的光明。我們缺乏智慧的光明,雖然有一種離苦得樂的動力,但是在快樂當中卻陷入了輪迴的生死果報,惡性循環。我們在享受快樂的時候,帶動煩惱,由煩惱啟動了生死的殺盜淫妄的業力,由業力創造了老病死。在老病死當中,我們又尋求快樂,又帶動了新的煩惱,這個就是生死輪迴的惡夢,我們很難醒過來的。

直到有一天佛陀出世了,佛陀當然沒有生死輪迴,他是以願力來到人世間。佛陀跟我們的差別:他心中有三道光明是我們該學習的。

第一個,空觀的智慧。佛陀遇到事情,用空觀自調,「照見五蘊皆空,度一切苦厄。」他觀察他的身心世界是無我、無我所的。佛陀的生命只有一種菩提的願力,沒有自我意識,沒有說我怎麼樣怎麼樣,沒有這種概念,他沒有對立心。

第二個,假觀的智慧。佛陀照了自己以後,開始照一切眾生。他知道眾生差別的根機,知道每一個眾生煩惱的厚薄、善根的淺深,他知道怎樣去教化每一個人,這個非常不容易。假觀的智慧是最難的,因為甚深廣大。成佛需要三大阿僧祇劫,空觀只要修一大僧祇劫就夠了,要花兩大阿僧祇劫來修假觀。廣學無量法門,通達無量的三昧,才可以成就萬德莊嚴的佛陀,要花三分之二的時間來學假觀。

當然,從往生淨土的角度,假觀的智慧是不著急的。我們要做的第一件事情,先求往生。所以在凡夫位,以空觀智慧內調是我們修學的重點。人生短暫,你不能什麼都去學的,因為你沒有太多時間了,你要抓緊時間去學習跟臨終正念有關的,而這個就是我們的上課主題:怎麼樣破妄顯真,怎麼樣消除顛倒,就是以空觀為根本。當你空觀的智慧跟假觀的智慧達到平衡的時候,就是順入中觀了。所以我們的成佛之道,從長遠的布局來說,應該具足空假中三觀。但是,就著今生的重點,偏重空觀,因為以了生死為第一要務,是這個意思。

空觀的智慧是我們的目標,那麼它的過程和方法呢?我們來談談方法。這個「法」就是讓我們達到智慧的一個過程,就是法門。

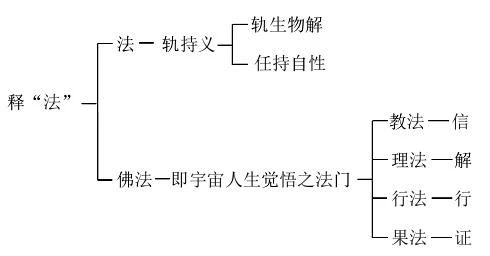

我們來看解釋,什麼是「法」?法是一種軌持,這個「軌」,是軌生物解;第二個「持」,是任持自性。一個法的安立,它必須有兩個條件:第一個,它有它自己的體性。比方佛陀說生死法它就不是涅槃,說涅槃就不是生死,它有它獨立的體性;第二個,它必須要讓對方理解。必須要有一個解釋的規範,這個規範讓眾生能夠理解,這樣子才構成法。它有它的特性,而且它這個法描述出來,讓每一個人都能夠了解:喔,原來這個是雜染法,這個是清淨法;原來這個是生死,這個是涅槃。我們能夠很快把它區分出來,能夠讓大家產生理解,這個叫「法」。

簡單地說,佛法就是宇宙人生的真理,是我們成就覺悟的過程和法門。如果按照天台宗開顯出來的法而言,有四個次第:教法、理法、行法、果法。教法引生我們的信心,教法當中所詮釋的道理,如業果的道理、空假中的道理,是讓我們理解的。透過這個理解,我們付諸行動,就是修行,有三皈五戒、六波羅蜜等等修行的法門。最後成就功德的果證。我們剛開始要注意的就是這個教法,這個最重要!如果你對教法不理解,你就不會珍惜;你不珍惜,你修行就沒有力量,悠悠泛泛。

每一個宗教都有它的教法,那麼佛陀的教法跟一般的教法有什麼差別呢?其實這個世界上很多宗教,它的教主都安立了很多的教法。從佛陀的角度來解釋,一般外道的教法是沒有傳承的,他們往往是在禪定當中形成自己的一個概念,他在禪定當中有所覺悟,自己就講出來了。

比方說,外道很多的持牛戒、持狗戒——外道有的向牛學習,向狗學習。為什麼呢?因為他在禪定當中,看到牛死了以後升天了,狗死了以後升天了,他不知道這個牛跟狗,是因為過去的善業起現行而升天,他以為是牛跟狗的行為使令它升天。所以他要他的弟子向牛學習,向狗學習。

而佛陀的教法,絕對是要有佛陀出世才能夠宣說出來的。所以你看所有的經典第一句都是「如是我聞」——這些道理不是我阿難尊者能夠有這個能力說的,是我聽聞而來的,那是一種傳承。

那麼,這個教法到底是怎麼來的呢?唯識學上講得比較徹底。它說:佛陀的教法叫作「清淨法界等流正法」,是從佛陀清淨的大般涅槃的心中,透過他的善巧方便,流露出來的語言文字。佛陀的大般涅槃清淨法界是佛陀自受用的,佛陀覺悟的真理是不能形容的,所以這個道有兩種:第一種道是離言說相的,道可道非常道,佛陀的道是不能描繪的,不能解釋的。既然不能解釋,那我們大家就無從知道了,所以佛陀必須要善巧方便,透過語言文字來加以形容。

比方說,我們不知道什麼是真心,什麼是妄心——什麼是打妄想。佛陀說,真實的心性像大海,是廣大的,我們打的妄想像一個水泡,是狹隘的——我們只在乎眼前的生活那種執著,所以就叫水泡。你放棄了水泡,你就得到了更大的大海。

所以佛陀通過很多譬喻的語言文字,讓我們了解到,原來我們放棄心中的慾望,是可以得到更多東西的。這些教法,就是從佛陀大般涅槃的心中流露出來的,叫「清淨法界等流正法」。

佛在世的時候,有一位很有名的護法,叫作須達長者,他是佛教裡面的大護法。他生前就證得初果了,證得初果他有四不壞信,對佛法僧三寶有堅定不移的信仰,所以他就宣布:所有出家的僧寶,只要你有所需求,來到我的庭院,我一定滿你的願。比丘如果有需要,就走到須達長者的門前,說我需要一個杯子,長者就送他一個杯子;我需要一個缽,長者就送他一個缽;我需要一件袈裟,長者就送他一件袈裟。

這個須達長者是一個大富長者,他的庭院廣大,好幾個殿。只要有比丘在須達長者門前一站的時候,他門前有一棵大樹,大樹上有一隻鸚鵡,這個鸚鵡就趕緊飛到內院去,跟長者說:比丘來了,比丘來了。長者就知道,喔,有比丘來了,就趕緊出去,你需要什麼就給你什麼。所以每一次,比丘往長者門前一站的時候,這個鸚鵡就負責通風報信,做這件事情,一方面也隨喜讚歎,讚歎長者對三寶的護持。

有一天,大智慧的佛陀觀察這個鸚鵡的業報將盡,就跟阿難尊者說,你早上托缽之前,先幫我做一件事情,你趕緊去這個大富長者的家裡,跟那個鸚鵡開示四句話:「此是苦,汝應知;此是集,汝應斷;此是道,汝應修;此是滅,汝應證。」講這個四聖諦的法門。

這個時候阿難尊者銜佛陀的慈命,就到了這個大富長者的門前一站,那個鸚鵡又要去通風報信了。阿難尊者說,來來來,我有事跟你說,你先下來,不著急。他就跟鸚鵡說,佛陀要我告誡你:「此是苦,汝應知;此是集,汝應斷;此是道,汝應修;此是滅,汝應證。知苦斷集,慕滅修道。」

鸚鵡聽到這個法以後,起大歡喜,繞樹七次。七次以後再飛到長者的面前,通報阿難尊者來了。這只鸚鵡後來沒多久在中午休息的時候,被狐狸偷襲給吃掉了。

比丘都很傷心,說我們當初去長者門前托缽要東西的時候,都是靠牠通報的,感牠的恩哪!這些比丘就跑到佛陀那裡說,這個鸚鵡死了以後到哪裡去了?佛陀說,這個鸚鵡在死亡之前,聽聞佛法心生大歡喜,讚歎,所以,牠先到四天王天,再到忉利天、夜摩天、兜率天,乃至於到他化自在天,在欲界諸天七次的往返。四天王天死了以後到忉利天,忉利天以後到夜摩天,夜摩天到兜率天……七次往返諸天以後,最後一生投生在人世間,在一個沒有佛法住世的地方,自己覺悟成就辟支佛。

也就是說,我們聽一個世間的概念,你學心理學、學科學,聽完以後就會變成一個知識,但這個知識到你的心中,並不能產生一種滅惡生善、破妄顯真的效果,沒辦法。但是你把佛法聽進去……諸位!你來這個地方學習佛法,即便你今生非常懈怠,甚至沒有如實地去做,但是你也功不唐捐,因為你把佛法的道——那個種子種進去了。佛法的功德它會產生一種乘,它會運載你,總有一天你的善根發動的時候,它會產生一個強大的力量,讓你不得不學佛,你不學佛都沒辦法。你的善根成熟以後,是沒有煩惱能夠抗拒的。

這個教法它為什麼有這種力量?因為它是從佛陀涅槃的心中流露出來的,是佛陀施設出來的,它有引導你趨向涅槃的力量。這個叫作「清淨法界等流正法」,我們透過這個法門的修學,就能夠達到全面的覺悟。所以佛是一個目標,法是趨向目標的一個過程。

第三個「修」,這個「修」我們晚一點講。先講「學」,因為這個次第要先「學」才有「修」。

先看「學」,我們先把這個「學」念一遍:

釋「學」,研真窮妄,達理生信,名之為學。

好,把這個「修」也念一遍:

釋「修」,磨練身心,對治習氣,名之為修。

佛法的修學有理觀和事修。理觀就是「學」,研真窮妄,達理生信。「學」主要的是學習兩個事情:第一個,什麼是真,什麼是妄,如何破妄顯真。這個叫作「學」。這個「學」當然是一種智慧的觀照了。透過智慧的觀照,我們能夠安住空性,調伏愛取,最後導歸菩提。安住力、調伏力、引導力,這些是我們整個學習的重點。

你的心地法門成熟以後,就有資格從空出假來修六波羅蜜,一方面懺悔業障,一方面積集資糧。在歷事煉心當中,一方面消除我們無始的罪障,一方面積集廣大的福德資糧,這個叫作「修」。所以,它這個次第,是先有理觀再有事修,先學習,做好內心的調伏,引導,然後再有所謂的付諸行動。

我們把最後的概要,做一個總結,先把它念一遍:

釋「概要」,概,總括大綱;要,刪繁取要。

佛法甚深廣大,我們希望對一個初學者,提起它的大綱,找出它的扼要。我們把整個佛法分成四個主題:發心,正見,修行,證果。發心、正見這兩科是基本功,裡面都沒有牽涉到任何的行動,就是還沒有行動。佛法說,就是打開你的眼睛,先有目標。發心就是設定目標。第二個正見就是作好智慧的觀察。你遇到事情,第一件事情不要反應太快,記得!在反應之前先想想佛法的道理。

學佛,你要進步,真的你反應要慢一點,因為你的直覺都是習氣,你的直覺都是錯的,而且大部分都會讓你後悔。我們就是因為沒有智慧,才會流轉生死。所以在佛法的角度,在菩薩戒,第一念的差錯不怪你,菩薩戒第一個直覺上的煩惱不怪你,第一個念頭起煩惱不怪你。但是第二念,你的光明沒有觀照,這個就是你的問題——你懈怠了。因為直覺性的犯錯不能怪你,這你沒有辦法控制,但是第二念以後你沒有對治,表示你沒有做好心地法門。所以,佛法是從第二念開始對治的,我們沒辦法做到第一念就控制,第一念一定是你的習氣。

發心和正見這兩科是理觀,把你的基礎打好。然後修行,就是付出行動,個人選擇你喜歡修什麼法門。這個基礎打好了,你喜歡蓋一個茅棚或者蓋一個豪宅都可以,就看你的人生規劃,看你的時間長短。所以這個「修」是有選擇性的,但是「發心」跟「正見」是共同科目,你要好好學習。這兩科你要學會了,從今以後,你就知道怎麼樣面對人生了,你的態度不一樣了,而這兩科也是成敗的關鍵。

諸位!我們要知道一個事情,就是說,其實我們無量劫來經歷過很多的生命,也做了很多事情,看看我們的過去,我們做過很多布施、持戒、忍辱的善業,但是為什麼我們現在還是這樣的輪迴生死呢?因為我們沒有做好理觀的智慧,所以我們所有的善業都沒有辦法超越生死,不能達到波羅蜜,我們的心理素質太差了!所以你不要小看前面兩科的心理建設,發心跟正見這兩科,是所有的基本功。這兩個基本功建立起來,你修六波羅蜜,修六度法門,每一個法門都變成波羅蜜。你建立了這個基礎,提起佛號叫作臨終正念。前面兩科是重點,發心跟正見,觀照力跟誓願力,這個理觀太重要了!

好,那麼我們等於刪繁取要,把整個佛教的理觀跟事修,刪繁取要地跟諸位作一個簡介。到這裡等於是解釋標題。

乙二、教主略史

我們看第二個,教主略史,釋迦牟尼佛一生的歷史。

這個地方有三大段,我們先看第一段的總標。

先看總標,請合掌。

《無量壽經》云:於無量世界,現成等覺。

我們先把這段文消釋一下。

佛陀來到人世是怎麼來的呢?佛陀是依止清淨的法身,同時在無量的世界示現成佛。這個地方最重要的關鍵,在這個「現」,示現。

佛陀度化眾生有兩種方法:第一個,佛陀成就一個淨土,然後把眾生接到淨土去。比方說,阿彌陀佛採取的方式就是這樣,他先創造一個淨土,提出一些條件,怎樣能夠往生,他把條件提出來,然後把眾生接到淨土去,慢慢地教化。這是在淨土成佛,這是第一種。第二種,是在穢土成佛,這個就很困難。比方說,釋迦牟尼佛採取的方式是這樣的。釋迦牟尼佛是來到人世間陪我們流轉,也是有生老病死的過程,也有娶妻的過程,我們下面會看到佛陀也是娶妻,示現所謂的八相成道,然後在我們成長過程當中,佛陀宣揚他的道理讓我們覺悟。所以佛陀的度化眾生有兩種方式:第一個,佛陀主動來到娑婆世界,來到穢土;第二個,佛陀把我們接到淨土去。

釋迦牟尼佛採取的方法,是在無量穢土當中示現成佛。這是我們要注意的,他不是乘業而來,他是乘願而來。就是眾生善根成熟了,佛陀從法身當中變化一個應化身來陪我們成長。在成長過程當中,佛陀把它的道理講出來,然後記錄下來流傳後世,是這個方式。好,這是總標。

我們看別明,別明當中有八段。

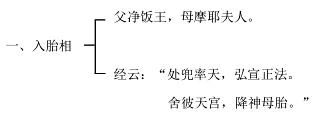

先看第一個入胎相:

佛陀的出世,當然就有父親和母親,為什麼佛陀要有父母呢?其實理論上佛陀來人世間,他不需要父母,因為他沒有那個業力,沒有業力就沒有入胎的問題。

那有人就問祖師說:為什麼佛陀要出生呢?要納妻呢?是這樣的,如果佛陀沒有經過母胎的出生,這有個嚴重問題,就是,佛陀不是正常人。假設佛陀能夠從石頭裡跑出來的話,我們會覺得他跟我們不一樣,這個時候我們會質疑:他說的法,我們做得到嗎?他如果沒有感同身受地陪著我們示現從母胎裡面出來,就會連帶我們對他的法產生質疑,說這個法太高深了,我們做不到。

所以,佛陀他必須遵守凡夫流轉的軌則,還是有父親母親,因為他要讓我們知道,他跟我們完全一樣的。他當初是一個凡夫的時候,也是從這個過程而來,也是顛顛倒倒。後來學習佛法,出現了光明,然後才做一些生命的改變的。所以佛陀必須有父親母親,這就告訴我們,他跟我們的過程是一樣的,他也曾經流轉過。

父親是淨飯王,母親是摩耶夫人。我們看經典上說,「處兜率天,弘宣正法。」凡夫他有入胎,但是凡夫在胎中,這十個月是什麼都做不了,但是佛陀在摩耶夫人的母胎當中,他表面上住在母胎,但是他同時是在兜率天為眾生說法。還沒有出胎之前,他也不是只在母胎待著,他同時在兜率天為諸多的天人、菩薩來宣說佛法。等到他入胎的因緣成熟以後,捨棄了兜率天宮才降神母胎,從母胎裡真正的出來。

為什麼處胎都在兜率天?我們解釋一下,因為欲界天太過放逸,下天,欲界天——四天王天、夜摩天、忉利天都太過放逸,上二天——色界、無色界太過憍慢,因為他禪定高深,所以很難教化。在三界的諸天當中,只有兜率天稍微好一點,他沒有下天的這個慾望的放逸,也不像上天,雖然清淨但是高慢心太重,所以兜率天相對是比較好的。所有的賢劫千佛(我們釋迦牟尼佛是賢劫千佛第四尊佛),都是在兜率天等待降神母胎的,就是這個意思,因為兜率天相對來說比較好一點。

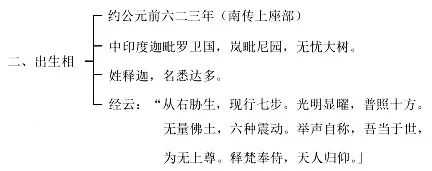

好,我們看出生相:

釋迦牟尼佛出生的時間,在西元前六百二十三年,這是根據南傳上座部的說法。這個時候剛好是中國的春秋戰國時代——西元前二百年到七百年這個五百年的時間。而這五百年的春秋戰國時代在歷史學家叫作軸心時代,又叫作黃金時代。

為什麼呢?因為這五百年當中,世界各地同時出現了他們的精神文明導師。比方說,中國的孔夫子跟老子,古希臘的柏拉圖跟亞里斯多德,古以色列的猶太先知,印度的我們的本師釋迦牟尼佛,都是在這五百年同時出現。所以這個五百年叫作軸心時代,這是人類文明的一個啟動的時代。釋迦牟尼佛也正是在這個時代出現。在西元前二百年到七百年,這五百年中間是人類最重要的時代。

他是在什麼地方出生的?在中印度的迦毗羅衛國。這是個小國家,因為那時候印度有十六個國家,他們是分裂的十六個國家,其中一個小國叫迦毗羅衛國。他出生是在嵐毗尼園。摩耶夫人在花園散步的時候,她走到一棵大樹,叫無憂大樹,她把手放在這棵樹上,這時候她的右脅就出現一個白色的氣體,佛陀就出生了。他是姓釋迦族,名字叫悉達多,悉達多太子。我們看經典的描繪,先看他的出生情況,從右脅生。身為一個尊貴的佛陀,當然不能從產門出現,他就是在無憂大樹下……摩耶夫人的手靠在樹上,她要去採一朵花,採花的時候把手一舉,右脅就出現了白色的氣體,佛陀就從右脅出生了。

佛陀出生以後發生什麼事?「現行七步,光明顯曜,普照十方。無量佛土,六種振動。」佛陀出世以後,出現三個很特殊的情況:第一個,走了七步;第二個,出現強烈的光明。聽說在周朝的時候,那些太史看到在印度這個地方出現一道很大的光明,在歷史上有記載。我們合理地推論,這個應該就是佛陀出現的時候,「光明顯曜,普照十方」,佛陀的身體出現強烈的光明;第三個,「無量佛土,六種振動。」這個世界,六種振動,它的本意是六個方向,東西南北中間還有邊緣,這是表法,表示六根的振動,眼耳鼻舌身意即將改變,所以產生振動。這段是說明釋迦牟尼佛出生以後出現的三種瑞相,現行七步、光明普照、六種振動三種瑞相。

出現三種瑞相以後,佛陀就說話了。佛陀自己作預言,我為什麼出生呢?佛陀是有明確的目的的:「我當於世,為無上尊。釋梵奉侍,天人歸仰。」他說,我來到人世間,要陪一切眾生流轉,最重要的是,我要在這個地方示現成佛,宣揚佛法,教化眾生。講完以後,釋提桓因跟大梵天就侍奉在佛陀的旁邊,諸天產生歸仰。

我們凡夫肉眼什麼也看不到,但是天人不一樣。諸位!天人是有天眼通的。在經典上說,天人看到佛陀出世,他不一定知道他是一個佛陀,但是天人會很清楚地知道,這個人是不可思議的,是有大功德的,他當然不知道這是佛陀,但是他能看到這是大功德的人出現了。

諸天跟我們凡夫最大的差別,你不是修善就能夠生天的,不是這個意思。我們到了六波羅蜜會說,修善可以保住你做人,你要生天要有德行的,要有點修持。諸天一個很重要的德行,是隨喜讚歎,諸天不會嫉妒別人,你比他好,他就尊重你。你如果只有修善,沒有德行,生不了天的,你連欲界天都上不去。天人看到佛陀出世,他們很自動地恭奉——你這個人是個大功德的境界——所以就恭奉在悉達太子這個小嬰孩的旁邊,諸天內心對他產生很多的皈依。

當然這個地方就是說,我們看很多的偉人出世都有瑞相,何況是佛陀。佛陀為什麼會光明普照,為什麼六種振動呢?因為佛陀的出世表示了一個很重要的事情:世間的光明即將打開,眾生的生命即將改變。我講實在話,如果沒有佛陀的出世,我們根本搞不清楚東西南北,你就是過一天算一天,該幹啥,還幹啥。如果沒有佛陀的出世就沒有法;沒有法,就沒有人出家來住持正法,就沒有僧寶,那麼這個世界就是黑暗的。每一個人就完全跟著自己的感覺,各憑本事,看誰的福報大,在娑婆世界裡面,就是這樣一天過一天。

所以,佛陀的出世表示了法寶的啟動。光明普照十方,表示這個世界上即將出現光明;第二個,眾生學習佛法的智慧,生命即將改變,六根——眼耳鼻舌身意,開始要改造了,我們不再跟著感覺走了,開始學習內觀,改造自己的思想。這個就是佛陀的瑞相,有表法的意思。

我們再看第三個,童子相。

三、童子相─經云:「示現算計,文藝射御,博綜道術,貫練群籍。」

佛陀出世,當然也是經過成長過程,既然是示現跟凡夫一樣,他就有一個成長過程,有童年時代。但是在童年時候,佛陀對算術(「算計」就是印度的算術)——諸位都知道印度是算術非常發達的國家——對於算術、文藝(文藝就是各種工巧技術),還有射御(射御就是騎馬射箭,屬於武術),還有博綜道術,就是學習當時印度的這些哲理,吠陀經典、奧義吠陀等等。佛陀是示現,所以他從小就表現出很特殊的多才多藝,是描繪這個意思。

我們看第四個納妻。

四、納妻相─經云:「游於後園,講武試藝,現處宮中,色味之間。」

好,我們解釋一下這個納妻相,這個納妻是有一個原因的。釋迦太子出生以後,根據印度的習俗,他們大富人家都要找相命師來算命,當然淨飯王也不例外。身為一個國王,他就找了五百個仙人同時為釋迦太子看相。這五百仙人看相以後,都覺得這個小孩不簡單,具足三十二相——三十二種美好的相狀,所以這五百個仙人就做出兩個結論:這個人長大以後,如果沒有出家,在世俗裡面待著,就是轉輪聖王,統理整個印度;如果他出家,就會成就無上的覺道,在修行上會有大成就。

那麼,這個淨飯王就緊張了!說到底他是出家還是在家呢?這五百仙人沒辦法決定,看不出來,總之兩種情況都有可能。淨飯王說誰能夠看得出來呢?五百仙人說這個世界上能夠看得出來,只有我們的老師阿私陀仙人。淨飯王說,那可不可以把你們師父請來?五百仙人就坐下來憶念他們的師父,阿私陀仙人就現前。

現前以後,這個阿私陀仙人就深入地看這個小孩的相狀,看完以後就痛哭流涕!他說這個人,他是三十二相,你看他每一種相都具足八十種好,這個人肯定要出家,他不是做轉輪聖王。轉輪聖王只有三十二相,沒有八十種好,他一定會出家。那你為什麼流淚呢?因為我已經一百二十歲了,我再也沒有因緣見到佛陀了,「佛在世時我沉淪」,他成佛以後我已經不在人間了。他為自己感到遺憾!

這件事情也給淨飯王一個警惕,因為淨飯王畢竟是世俗人,他希望他的兒子要繼承他的國王位子,光耀門庭。所以淨飯王為了留住佛陀,使令他不出家,在經論上說他做了兩件事情:第一個,他蓋了春夏秋冬四座宮殿,春天、夏天、秋天、冬天分別住四座不同的宮殿,讓太子感受到非常如意的境界;第二個,在太子十七歲的時候早早讓他結婚,希望他打消出家的念頭,這個就是他納妻的一個因緣。因為阿私陀仙人預言這個小孩一定會出家,也一定會成就無上覺道。淨飯王為了避免這件事情發生,他就蓋了宮殿,而且給釋迦太子納妻。

納妻的過程有兩種情況:第一個,比武,「游於後園,講武試藝。」這個比武我們解釋一下,淨飯王為這個太子納妻,他是找到鄰國輸檀王的大臣叫執杖,這個執杖的女兒叫耶輸陀羅,容貌端莊,具足德行,但是這個耶輸陀羅,同時有八國的國王都來提親。執杖的國家是個小國家,他不敢得罪其他人,恐怕產生糾紛,所以只好要求公開比武,以公平的方式看誰能夠得勝,就把女兒嫁給他。這比武的方式就是掛一個圓盤,看你射箭能射多遠。一般的王子都射到二十里,提婆達多射了四十里,孫陀罹難陀射了六十里,佛陀射了一百里。佛陀得勝了,在比武當中他就娶了耶輸陀羅。

娶了耶輸陀羅以後,他的生活是什麼情況呢?「現處宮中,色味之間。」佛陀在四種宮殿當然過著安逸快樂的生活。當然這個地方說明:佛法不離開世間法,他必須要經過,才能夠覺悟。所以這個納妻相,八相成道當中一定要有的。從人生的快樂當中體驗它的過失,佛陀必須以身作則,來證明他的法是正確的。

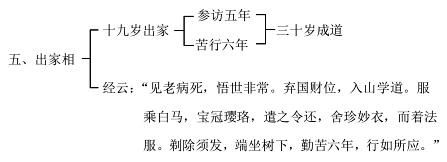

我們看第五個,出家相。

我們先看看他的出家的過程,再談談佛陀出家以後的修學情況。先看他的過程,過程當中有三段。

先看佛陀出家的因緣,他為什麼出家呢?「見老病死,悟世非常,棄國財位,入山學道。」佛陀納妻以後,正如經典上說的,他可以說是「現處宮中,色味之間」,享受世間的快樂。但是有一天佛陀出外去旅遊,因為佛陀大部分的時間都是在宮中,有一天他想去外面走一走,就帶了侍從,打開了城門,到外面去,就跟老百姓接觸了。結果他看到老百姓的情況跟宮中不一樣。

他見到四種情況,對他產生很大的啟示。

第一個,他看到了老人,「容貌憔悴,行動緩慢。」人,饒汝千般快樂,你也是會老的,精神體力會衰弱的。所以你要慢慢慢慢精神體力衰老的時候,容貌變得憔悴了,行動也變得緩慢了,這個是第一個。

第二個,他看到病人,「舉身顫抖,喘氣呻吟。」人,你再怎麼快樂,你一定會生病,有病痛。病痛折磨的時候,你是一點辦法都沒有,全身顫抖,求生不能,求死不得。

第三個,死人,「世人抬舉,號哭送之。」大家哭哭啼啼,送死人的尸體。

釋迦太子看到了老人、病人、死人以後,他又看到了第四種人——出家人,「威儀具足,身心寂靜。」

所以他就做出了比較,就說,我有兩個選擇:第一個,我繼續享受我的快樂,但是在快樂當中,我必須要付出輪迴的代價。因為我們在快樂當中,一定會產生愛取。娑婆世界的快樂是充滿了陷阱,它一定把你吸進去,你跑不掉的。所以釋迦牟尼佛說,假設我現在享受快樂,我就要生生世世受老病死的折磨,這是第一個選擇;第二個,假使我能夠體驗到無常的道理,趕緊跳出來,我可以追求一個沒有過失的快樂,雖然我要經過短暫痛苦的修學,但是我能夠換取一種永恆的安樂,所謂的功德莊嚴。所以他就體驗到人生的快樂是無常敗壞的,它只是一時的快樂,而且這個一時的快樂卻深藏了老病死的禍患。

他作出了什麼重大的選擇呢?「棄國財位,入山學道。」放棄了一時的快樂,他希望追求永恆的安樂。這個是釋迦牟尼佛看到老病死以後做出的選擇。

那麼他是怎麼出家的呢?「服乘白馬」,其實釋迦牟尼佛出家是偷跑出家的,利用晚上的時候帶著侍從騎著白馬,穿著寶冠瓔珞,就出家了。出家以後,他把寶冠瓔珞脫掉,讓侍從帶回去,這是他出家的因緣,騎著白馬利用晚上的時候出家。

出家以後,「捨珍妙衣」,捨掉這種珍貴的衣服,穿上壞色衣,「剃除鬚髮,端坐樹下,勤苦六年,行如所應。」這個「行如所應」就是做印度修行人所應該做的事情。「行如所應」我們解釋一下。

佛陀的出家,根據記載是十九歲出家、三十歲成道,所以他出家修了十一年的時間。十一年做什麼事呢?他做了兩件事情:第一個,他先參訪五年,到處去參訪。諸位要知道,印度當時是一個文化非常高的國家,我們所說的九十六種外道,其實就是九十六種哲學家修行人。

他參訪的修行者主要分成兩類:一個是苦行外道,修苦行的;一個是冥想外道。

苦行外道的概念就是說,人生的痛苦來自於業力——這個說對了——你想要趕快把痛苦結束掉,就要讓生命痛苦。比方說睡在有刺的樹枝上,比方說整天泡在水裡面。他們認為讓色身痛苦能夠消業障,這個是錯誤的。痛苦跟你的思想有關係的,這個色身是無辜的,所以這個苦行外道是向外攀緣。

第二個,是冥想外道,修禪定讓自己無想。諸位要知道,你什麼都不想,一時不起煩惱,但是你問題沒有解決,如石壓草。佛法是要轉識成智,你要出現光明來對治黑暗,不是把它壓住而已。外道他也看得出來,經常打妄想會創造煩惱,所以就乾脆不打妄想,產生禪定。

這兩種修行,一個是苦行,一個是禪定,當然對佛陀有一些幫助,有助道,但是都不是成道的因緣。我們待會說到成道的因緣,是要「得微妙法,成最正覺」,是要有智慧的。但是當時沒有佛出世,所以釋迦牟尼佛也只能夠透過這種苦行跟禪定,來做一些基礎工作,這個是佛陀出家的情況。

這一部分會有一些差別的,有些記載是十九歲,這沒關係,因為每一個根據不一樣,我們是根據大藏經。我們知道,印度是最不重視歷史的一個國家,那時也沒有文字,佛陀在世,如是我聞嘛,都是口耳相傳,可能會有一些落差。但沒關係,不影響這個道理就可以了。所以我們很多的數據,可能會有一些不同的解釋,因為印度對歷史的記載是比較粗略的。

我們今天研究八相成道,說明了一件事情:佛陀他必須經歷我們凡夫所經歷的所有的事情,然後再從這個地方覺悟,就是「佛法在世間,不離世間覺」。佛法不是那麼高不可攀的,身為佛陀他也是經過結婚,也生小孩,最後再覺悟的,跟我們沒有差別。既然佛陀做得到,我們也做得到。也就是說,我們現在雖然妄想很重,但是這是可以改變的,因為佛陀做到了。佛陀講這個四聖諦:「此是道汝應修」,最後「此是道我已修」,這個道路我走過了。

所以諸位要知道,宗教跟哲學最大的差別:哲學它提出一個概念,人生應該怎麼樣;但是怎麼做到,它沒有方法。哲學家不談方法,因為這是他的理想,至於做得到做不到,不知道!沒有人知道。

佛法不是這樣,佛法提出一個目標,它一定有方法,宗教是可以實踐的。哲學,以佛法說,是哲學家自己打妄想打出來的。這個八相成道很重要,讓我們知道,佛陀也是經歷我們人生所有的經歷,最後才成佛的,關鍵是你要掌握他的方法。我們不怕你煩惱重,我們也不怕你業障深,只要你肯吃藥,你就可以改變。諸法因緣生,你如果能夠掌握一個正確的方法,你的生命就能做出改變。

這個方法誰能夠告訴我們呢?當然只有佛陀出世了。所以佛法說「放下屠刀,立地成佛」。我們不管你屠刀拿了多久,不管你的過去,重點在你的未來。只要你肯學習,只要你肯照著這樣去做,肯踏出第一步,你的生命就有變化。這叫諸法因緣生,人生沒有自性。

所以八相成道給我們啟示很深:大慈悲的佛陀,願意從尊貴的法身驚入火宅陪我們流轉。然後從流轉當中,他自己走過一條覺悟的道路,就是告訴我們,「此是道」,這個道路是可以走的,是可行的,是這個意思。