佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十一講)

諸位法師慈悲!陳會長慈悲!諸位學員,阿彌陀佛!

請大家打開講義第二十八面。

我們講到正宗分的第二個大科,乙二,正見篇第二。

佛教的因緣觀,所謂「諸法因緣生」。這個觀念,如果是套用在修行上,說明了一個很重要的觀念,就是我們的修行的過程是很重要的。比方說我們佛弟子去造了一個善業,外道也同時跟我們造了同樣一個善業,但這兩個結果是不一樣的。一個慈善家或者是外道、其它的宗教,他造了一個善業,這個善業的力量會引導他到天上享受安樂的果報,但這個果報享受完以後,就完全消失掉了。這個善業對他來說,只是生命當中增加了一個美好的夢境,如此而已。

但是佛弟子造了一個善業,這個善業也會把這個佛弟子帶到天上去享受快樂,但是這個力量沒有消失掉,他來到人間時,會繼續親近三寶,這個善業的力量會引導他繼續地修學佛法,繼續地趨向於無上菩提,因為這兩個人坐在一個不同的車乘。我們可以這樣講,你如果沒有學佛,你很難造作一個業力把你帶到三界以外,你不可能乘到一個超越三界以外的車乘,不可能,你不管做什麼業都不可能了生死,不可能。

為什麼會有這樣差別呢?因為過程很重要。佛弟子在造善業的時候,前面有一個理觀智慧的引導,他有觀照的智慧,就像這個車子它有馬車,它有馬在引導這個車子,那麼理觀的智慧引導就造成我們在種下這個業因種子的時候,這個剛開始種下的業因就不一樣了,自然長出不同的水果。

理觀的智慧,在整個我們《佛法概要》來說主要有三種的功德力,就是引導力、安住力、調伏力三種功德力,這三個功德力都跟智慧有關係。那麼我們前面第一堂課講到了發菩提心,就是說你在修學善業之前,你必須把善業的前面安上一個很重要的馬車,就是我們未來的願景,一種往生淨土的願景,一個成佛的願景,你才能夠讓這個善業未來對我們會產生一種往生淨土、圓成佛道的一個引導。

關於發菩提心的引導,省庵大師講到兩點非常重要,上一堂課已經講過,我們再複習一下。第一個他講到「心真則事實」,第二個他講「願廣則行深」。我們一般人很難發起一種真實的心,很難,我們一般在修學善法都是虛妄的,虛妄的心,雖然是善念,但是虛妄。

什麼叫虛妄呢?什麼是真實呢?《楞嚴經》的定義就是說,你這個心發出來,只要你要靠因緣的力量來支持你,你要靠外境的環境來支持你,你的心全部是虛妄的,不真實的。

比方說我要有錢我才可以布施,這種心虛妄,你是帶條件的;我要有時間我才可以來聽經,虛妄;我要沒有人干擾我,我才可以提起佛號來念佛,這個念佛的心虛妄的。

為什麼你假借外境產生的造業力是虛妄呢?因為《楞嚴經》說你的心剛開始成立的過程是你跟外境借來的,你要假借很多的因緣,你這個心才能夠發動出來,那你這個心是不得做主,就是說你這個心要假借外境的因緣來支持你,就好像說你今天有一千塊,但是你這一千塊呢,你跟某甲借三百塊,你跟某乙借三百塊,跟某丙借四百塊,結果你一塊錢都沒有。這就是為什麼我們造了那麼多的善業,我們現在還在流轉,因為我們沒有發過一個真實的心,我們過去生所有的修學都是帶條件,所以外境把你要回去的時候,你借來的東西,你總得還吧。

諸位,我們要注意你帶條件,這個條件這個因緣就是外境,這個外境是由業力變現的,你只要跟外境借來的所產生的力量,你就受業力的繫縛,因為這個外境是由業力主導的。所以很多人念佛,平常念得很好,到臨命終生死關頭現前時,他這個佛號衝不上去,因為他因地在念佛時,他的佛號、他念佛的心就帶有條件。外在的環境不是你說了算,你帶了太多的條件,臨終時條件不會具足的。這就是為什麼你臨終時佛號提不起來,因為你平常念佛時帶太多條件了,你跟人家借太多東西了,人家臨終不見得會借你,關鍵在這裡。

所以「心真則事實」,我們今天發了菩提心,不管外境怎麼樣,我一定要往生淨土!我一定要圓成佛道!它是超越一切的因緣。這種心力才會在臨終時幫助你超越生死。

我希望我們今天是培養一個不帶條件的內心。因為你不知道自己臨命終會發生什麼事。你不能假設身體健康時才念佛。你臨終時身體不可能健康,你在加護病房插滿了管子,一定有很多痛苦的感受刺激你。所以臨命終時,如果有志於培養臨終的正念,你一定要知道,念佛的心就不能帶條件。

不能帶條件怎麼辦呢?大智慧的佛陀說:要有一個願望來引導你,不能由外境來引導你。佛在世的時候,目犍連尊者有一天到了忉利天,看到一個天人很莊嚴,他就非常地讚歎這個天人。他說:「仁者!你過去是修什麼善業,得此光明莊嚴的果報呢?」這個天人就很謙卑地跟尊者頂禮,他說:「以前我是一個大富長者的婢女,作僕人的。我一生當中就做了一件善事而已,就是不發脾氣。因為我的主人脾氣很不好,我稍微做不好,他就打我罵我。我就發了一個願:我絕對不發脾氣。以此善業生到忉利天去了。」目犍連尊者沒多久又遇到一個天人也是很莊嚴。他問:「仁者!你是修何果報,而得此天上的莊嚴?」那天人說:「我過去生是做生意的,我曾經發了一個願:絕對不說妄語,不講話則已,一講話就講真實語,而且這個是任何情況絕不例外。我就做了這件善事而生天了。」

這個時候目犍連尊者就起疑惑了——佛陀說要廣修十善業才能生天,這兩個人一生就做了一件事情而生天,就去問偉大的佛陀。佛陀說:他們兩個人雖然只做了一件事情,但是他們心中發了一個很真誠的願力——「心真則事實」。

我們強調很多觀念,滿山的石頭,抵不上一顆鑽石的。為什麼呢?因為你的本質是石頭,你是虛妄的。諸位!你要知道,你念一千萬聲虛妄的佛號,不能夠把它轉換成一句真實的佛號。為什麼呢?因為它的本質是虛妄,不會因為你數量增加而改變的,不會!

那麼我們平常的念佛,都是活在妄想,都是受到外境的干擾,我們一定要很多因緣的具足才念佛,所以這個念佛沒有力量。

所以,偉大的佛陀出世告訴我們:不要管你今生所遭遇的環境,那個都是生滅的因緣,你該幹什麼還幹什麼,天塌不下來的。你設定一個目標,用這個目標來引導你,不要管你的環境怎麼變化。所以發菩提心的意思,就是超越時空,你才能在很多因緣的刺激之下,走出一條屬於你自己的道路,不管這條道路通向淨土還是通向佛道。所以你發了菩提心,才有可能創造一顆真實的內心,一個不帶條件的內心。否則你一輩子都不可能發出真實的心,你造的業力量都非常薄弱。這個是我們發菩提心的第一個條件,「心真則事實」。這個約著自利。

第二個,「願廣則行深」。這個地方我一再地警告所有淨土宗的修學者:你念佛時除了往生的願力以外,你最好把眾生的相狀放進去。有些人成就功德以後,很多眾生來跟他分享。你看,「諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。」你看看《華嚴經》,佛陀讚歎佛陀的功德,它是能夠他受用的,佛陀的功德能夠入一切法界眾生的內心世界。阿羅漢做不到,阿羅漢的涅槃,沒辦法入一切眾生心想中。在因地的時候,阿羅漢二乘聖者修空觀時,他所有的步驟都具足,什麼都不缺少,為什麼果地的時候他只能夠自受用,不能他受用呢?因為他沒有把眾生放進去。最後結果出現時,後悔來不及了。

佛在世的時候,有一個村莊,這個村莊的居民非常剛強難調伏,很多比丘去講經說法,都被他們趕出來。大智慧的佛陀就叫目犍連尊者去。目犍連尊者一去,都沒有顯神通,他到了村莊時,所有人都出來歡迎他,看到他起大歡喜。目犍連尊者就為他們說法,他們就受三皈五戒了。

佛弟子就很奇怪!目犍連尊者去的時候,什麼都沒做,怎麼眾生就起大歡喜呢?佛陀說,目犍連尊者過去生曾經是個農夫,他當農夫到山上砍柴時,驚動了一個蜂窩,那些蜜蜂非常生氣就飛出來。目犍連尊者那時起一個善念,他說,你們不要傷害我,我來生有成就一定報答你們。眾生也可以跟我們感應的,它們果然沒有傷害目犍連尊者。也就是目犍連尊者發了一個善願,跟這些蜜蜂結了一個善緣。結果這一窩蜜蜂經過多生多劫的轉世,就變成這個村莊的農民,結果看到目犍連尊者就非常歡喜,這是過去因地種下的善緣。

所以,我們今天要注意,當我們建立一個很堅定的佛號力量時,你有兩個選擇:第一個,你就發願——願生西方淨土中,完全扣著你的身心世界來念佛。你到淨土時會發覺你跟眾生很難互動,到後半段你就很難走了,因為菩提道剛開始了生死時,是自己的事情,到了後半段時,你完全要利用眾生來歷事煉心。

你看《華嚴經》上說,一切眾生而為樹根,諸佛菩薩而為華果。你要有眾生的樹根,才有菩薩的華果。你看菩薩後段的六波羅蜜,完全在眾生身上修學所有的功德莊嚴。我們剛開始追求叫「自性清淨」,但是你難道不需要為以後先做布局嗎?所以你要注意,每一句佛號的過程是很重要。當你把這個佛號栽培到內心的阿賴耶識時,請注意你的過程:第一個,它是不是真實;第二個,它是不是廣大,你是不是把眾生的因素放進去。

這就是為什麼懺公師父把發願文,「願生西方淨土中,九品蓮花為父母,花開見佛悟無生」——這個都是自利。後面一句以前的古人說是「不退菩薩為伴侶」,懺公師父把它改成「回入娑婆度有情」,高明啊!你發了不同的願,未來會有不同的結果,「回入娑婆度有情」,就是你在因地時,就把眾生的因素放進去。恭喜你!到了淨土時,你後段的菩提道會走得非常順利,因為有很多眾生跟你結緣,你在修波羅蜜時進步就很快。

諸位要知道,在了生死的這塊,眾生對我們是障礙的,這是事實,你的冤親債主會障礙你。但是後半段剛好相反,後半段,眾生對我們是加分的,幫助的。但是你不能等到未來,結果發現錯了再來改,千萬不要這樣做。你看《法華經》,做什麼事情你最好一次到位,不要一開始就做錯了,到後來再改來改去。阿羅漢就是這樣子,一開始也不好好地跟佛陀學發菩提心,到最後痛哭流涕,然後在改的過程當中,留下很多習氣,弄得自己很痛苦。

所以,第二個選擇,我希望我們今天學佛,你最好是一次到位。你剛開始就走對,不要後來改來改去,很麻煩。為什麼呢?因為你遲早要成佛。不管你願不願意,這條路遲早要走,沒有一個人可以在二乘永久地停留下去。

發菩提心就是說,既然遲早要做,遲早要面對,你剛開始就把它做好,把它做對,這條路就把它鋪直,不要走得彎彎曲曲的再繞回來,叫「直趨大乘」,我們叫作一佛乘。佛教的因緣果報最重要就是因地,你因地種對了,後面的路就順暢。這就是為什麼我們一開始時要告訴大家,你要有一個圓滿的規劃。雖然我們做不到,但是你不能等做到之後再規劃,這個就是前面講的引導力。

你的每一句佛號都必須有兩個引導:第一個,往生淨土的引導;第二個,圓成佛道的引導。這樣每一句佛號對你都是最好的效果、最大的用處,同樣一句佛號,你栽下的因地是圓滿的。這就是我們前面一堂課講的,你學佛的時候,先把自己的因地,未來的路線鋪好。

當我們有目標以後怎麼辦呢?怎麼才能慢慢地趨向目標呢?這是講第二件事情了,就是當我們有一個引導力時,要怎麼做一個調伏跟安住,慢慢地破除內外的障礙,趨向我們的目標。

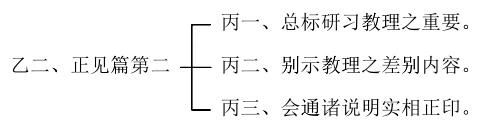

這個地方有三科。先看第一科,總標研習教理的重要。先講一講,為什麼設定目標以後,不馬上修行,要先研究教理呢?先把這個教理的重要性說出來;第二個,別示教理的差別內容。大乘的教理有哪些要注意的,佛陀講那麼多經典,到底有哪些重要的觀念,我們要把它先挑出來說明;第三個,會通諸說明實相正印。

在大乘裡面有這麼多的教理,有沒有一個教理是能夠一以貫之的?吾道一以貫之,能夠找到一個根本的核心思想,把佛陀的三藏十二部經典貫穿起來,有沒有這個道理?我們到第三個時候來談一談,就是我們學了這麼多教理,到底有沒有一個核心思想能夠貫穿起來。

丙一、總標研習教理的重要分二:丁一、蕅益大師的開示;丁二、蓮池大師的開示;丁三、八正道

我們先看第一個,為什麼要研究教理,總標研習教理的重要。

丁一、蕅益大師的開示分三:戊一、總標;戊二、導正錯誤的知見;戊三、結勸

我們先把蕅益大師的這段開示念一遍,請合掌。

戊一、總標

這段的論文有三大段,先看第一段的總標。

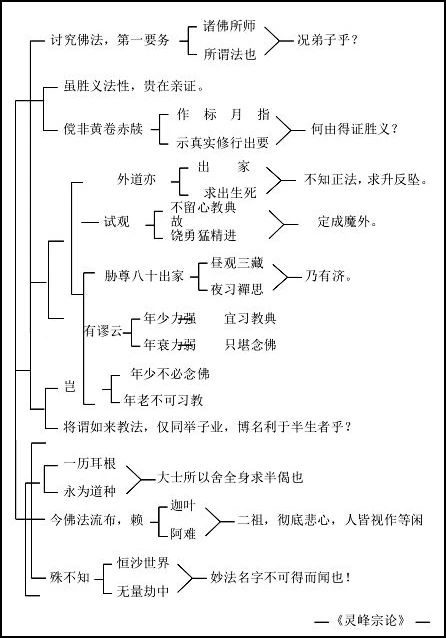

「討究佛法,第一要務。諸佛所師,所謂法也,況弟子乎?」

我們大乘的修行者,發了菩提心,有一個願望來引導我們所有的佛號、咒語乃至於所有的善業。有這個引導力以後,接下來做什麼事呢?討究佛法,要探討研究佛法的道理,這件事情是第一要務。

這個「討」是比較初淺的研究,叫作聞慧,聽聞佛法的一種理解;這個「究」,是你研究道理以後,就像牛吃草一樣,回到家裡面不斷地去思惟消化,把這個草的營養轉成你內心的能量。就是說本來它是一個文字,但是文字經過你消化以後,在心中會轉成一個道理,讓心中生起光明。這件事情是第一要務。

為什麼呢?他舉出《涅槃經》的開示說,因為「諸佛所師,所謂法也,況弟子乎?」說我們的共同老師就是佛陀,那麼佛陀是怎麼做呢?「諸佛所師,所謂法也」,這個「師」當動詞,如果當名詞的時候就是老師,當動詞就是遵循,就是三世諸佛尚且要遵循這個宇宙間的道法,何況我們做弟子的呢?

佛陀遵循道法,有兩說:第一個,從因地上來說,佛陀凡夫時他就是依止道法的修學,來慢慢轉凡成聖的,這個我們叫作「以法為師」,因地是這樣子。那麼在果地上,佛陀是「以法師人」。佛陀成道以後,當然佛陀也顯神通,我們看佛陀的經典很多大地六種震動、身心放出廣大光明,這個不是佛陀的本意,是前方便而已,那是啟發大家的信心。

佛陀出世的目的只有一個,就是轉法輪,宣揚他所覺悟的道理,「以法師人」。所以我們綜觀佛陀因地的修學,乃至於他果地的妙用,其實佛陀內心世界所要表達的只有一個東西,就是他覺悟的真理。佛陀以這個真理而成就了萬德莊嚴,佛陀也用這個真理賜給弟子,我們照這個道理來做。

第一段蕅益大師引用佛陀作例子,說這件事情是沒有例外的,因為你只有這條路可以走。

我們再往下看。「雖勝義法性,貴在親證」,當然這個「勝義」,就是這種真如的法性,多說無益,貴在親證。真如的實相是如人飲水冷暖自知,理論上是不能用言說來表達的,因為言說相,這個語言文字是有限量的,你只能夠詮釋它的一部分。所以真正的真如佛性,聖人入真如佛性時是離一切言說相的。那一念心跟道接觸時,是沒有辦法講話的。

但是身為一個初學者,假設我們剛開始在學習道法時,佛陀沒有施設很多的「黃卷赤牘」(古代的經典沒有白紙,都是黃卷,「赤牘」就是竹片),假設佛陀沒有說法,對我們這些充滿妄想的眾生,沒有人引導我們,來作一個「標月指」,來指示一種修行的法要,那誰能夠知道我們打妄想的心中有一個真如佛性,誰知道呢?

偉大的佛陀成就了佛道,他為什麼成就佛道呢?不是因為修苦行的關係,也不是因為禪定的關係,是發現了他內心的道。他把心中的道的開關打開了——道就在妄想當中——打開以後,無量的功德就顯現出來,他成就佛道了。

佛陀在因地時,就在心中發願:眾生無邊誓願度。所以他成就以後,馬上想到還有無量無邊的眾生在顛倒妄想當中,但是這個道法又不能言說,也不能把這個道法賜給你。佛陀在因地時到處游化,凡是跟他有緣的人,佛陀就應機說法,度了很多很多人,但不是每一個人都很幸運跟佛陀生長在同一個時代、同一個地方,比方我們跟佛陀就差了兩千五百多年。佛在世時我們沉淪;今得人身佛滅度。所以佛陀考慮到未來末法眾生的度化,就把道法變現成文字相,然後留下來。

當然剛開始時沒有文字,轉成音聲相,佛陀轉了很多的音聲,這個音聲有道法。「何期自性,本自清淨」,這句話有道法;「因緣所生法,我說即是空」,這句話有道法;「諸法從本來,常自寂滅相」,這句話有道法。佛陀在臨滅度時,知道他走了以後,這個世界上失去了光明,所以佛陀把這個道法放在文字裡面,然後代代流傳,看誰有緣遇到它。當然這個地方必須有歷代的祖師、善知識的開演。

身為一個法師,這個道理全部不是我們覺悟的。法師只有做一件事情,就是把佛陀的道法還原,還它本來面目。佛陀就做了一件事情,把道法轉成文字相。那我們呢,再把文字相還原成它原來的道法,叫作「願解如來真實義」。我們沒有能力去發明「道」,但是我們作一個轉換器,把佛陀的文字相,轉成當初佛陀要表達的道,就是把歷史還原,佛陀當初到底想說什麼。

也就是說,身為一個初學者,我們只能夠從文字相的引導,慢慢地找到一個章法規矩來修學,因為我們沒有生長在佛陀時代,這個就是為什麼說「標月指」。「標月指」的意思就是說,我們在黑暗當中希望找到月亮,但是我們不知道月亮在哪裡。有看過月亮的人就說月亮在那邊。

諸位!指頭不是月亮,但是指頭可以幫助你找到月亮。雖然這個文字不是道,我也承認,但是你把文字消化了以後,它會引導你趨向道。它本身不是道,但是你離開它還不行。這就是為什麼我們必須研究教理,因為佛陀的道在教理裡面,難道你還有其他選擇嗎?

我們看第二段。前面是講出一個理論,這以下引證。引外道的修學心中沒有章法、沒有道法的後果;引用佛弟子依止道法成就了功德。

先看外道。佛陀出世之前,印度有九十六種外道,他們也都發心很圓滿,出家求出生死。也就是說,他們也知道生死的痛苦,他們的生命當中也立定了一個要了生死的願力,這個引導力都有,但是不知正法,求升反墜。

外道當然不可能接觸佛陀的經論。外道的修學,在印度九十六種外道主要有兩派:一個叫作苦行外道;一個叫作冥想外道。

我們解釋一下。第一個,苦行外道認為,我們造的業是固定的,不能改變的,「萬般皆是業,半點不由人。」佛法講這句話是從因緣的角度來安立的,就是你因緣變化,業力可以改變。但是外道認為業是不能改變的。所以怎麼辦呢?你想辦法讓自己痛苦,痛苦越厲害,業消得越快,因為這個業是固定的。當然這個觀念是錯誤的,這個業是有自性的。

第二個,冥想外道。冥想外道他們看得更深刻,他們知道一個人會起煩惱造罪業,來自於妄想,「一切業障海,皆由妄想生。」佛法是從道法當中去轉變妄想。但是外道沒有這個傳承,他們是用禪定把妄想給滅了,叫入了無想定。這時妄想暫時不活動,如石壓草,如冰夾魚。但是為什麼求升反墜呢?因為他來生到天上以後,第三生來到人世間,他的煩惱會比一般人粗重,因為他因地的時候是壓抑的。

諸位!你如果沒有依止佛陀的智慧來引導你的煩惱,老是用咒語跟佛號壓它,壓久以後到來生反彈時,你的煩惱比別人重,它會反彈。佛法是用般若波羅蜜的智慧把它觀空,用善巧方便把它做一個轉化,但是外道完全是用強大的力量把它壓下去。所以煩惱不能壓,因為它會反彈。

求升反墜就是說,當你的禪定失掉時,當你的福報享盡時,你的煩惱會比一般人重,你就很可能會造惡業,墮到三惡道去了,因為你處理煩惱的方式錯誤,這就是外道最大的盲點。所以,你不留心教典的後果,雖然勇猛精進決定變成天魔外道,因為你沒有佛陀的善巧。這個是指外道的心中沒有道法,雖然有發心,但是最後卻是墮落。

反觀佛弟子,蕅益大師舉年紀最大的修行者就是脅尊者為例,他本來是在外道修學,八十歲才出家。以八十歲的高齡,他能夠「晝觀三藏,夜習禪思,乃有濟」。他白天研究教理,掌握修行的道次第;晚上修習止觀,實際地去操作,所以解行並重,最後成就了。「濟」就是大成就,成就了大阿羅漢。

脅尊者對佛教的最大貢獻,除了他自己成就阿羅漢以外,有一個地方值得我們說明。脅尊者是在佛陀滅度後六百年出世。那時有一個外道叫馬鳴菩薩,就是後來對大乘佛教有很大貢獻的馬鳴菩薩。馬鳴菩薩非常聰明,立了一個宗旨,跟很多佛弟子辯,這些佛弟子沒有一個人辯贏他。馬鳴菩薩就說,如果佛弟子當中不能把我的立論解破,從今以後佛門的弟子不准打楗槌。這個就很嚴重了!一個僧團的作息,完全靠打板來運作,什麼時候集合,什麼時候吃飯,什麼時候聽經。這時脅尊者就出來跟他辯論,結果就把馬鳴菩薩打敗了。後來馬鳴菩薩就皈依佛法。馬鳴菩薩皈依佛法以後,對整個佛教產生很大的影響。你看看佛教史,可以說整個大乘佛教的興盛,馬鳴菩薩功不可沒。

舉脅尊者的例子,意思就是說,他雖然八十歲的高齡,尚且解行並重都能夠成就,外道盡一生的修行結果變成魔道,所以說方法就很重要了。

我們的內心是很複雜,不是單純的。為什麼?因為雖然我們本性清淨,但是因為長時間在三界流轉,我們每一生生命的經驗,都或多或少留下痕跡了。所以我們的心在無量的生死經驗當中,留下了很複雜的妄想。如果沒有佛陀教法的引導,你不可能釐出一個頭緒的。

就像《楞嚴經》上說的,我們內心打了很多的結。外道解開結的方法,就是把這個繩子往兩邊拉扯,結果這個結越打越深。不修行還好,一修行在妄想中又增加了一個妄想,妄中加妄就是外道。凡夫只有一個妄,外道兩個妄,多了一個邪見。佛弟子有佛陀的傳承,他知道這個結要從結心中去解,不能從兩邊拉扯。你看苦行外道跟冥想外道,就是往兩邊拉扯,不知善巧,這個是這樣。

你如果看《楞嚴經》,《楞嚴經》的道理是說,我們修行時,當你知道怕,知道修行時,你的心已經亂七八糟了,搞得很複雜。你如果說,一天就念十五分鐘的佛,什麼事都沒有,你不看教理好像也沒事,因為風平浪靜。但是如果你很用功,你的心發得很真切,心中產生一個強大的正念,而這個正念開始刺激到妄想時,那問題就很複雜了。《楞嚴經》說的「真妄交攻」,然後你就面臨了五十陰魔的考驗。

意思就是說,你這個水溝很臭,已經累生累世都沒有處理了,你不打開它,什麼事也沒有,反正你就平常每天念十五分鐘佛,念完佛以後離開佛堂,該打妄想繼續打妄想,那你什麼事都沒有,妄想當中多了幾個佛號如此而已,你的生命也沒有徹底地改變。所以你也不覺得學了教理有什麼用,對你真的沒什麼用。但是如果你真正用功時,你就要小心了!你的內心會出現很多很多的狀況,稍微不小心你就完了,「一念差池全體殘」,比沒有修行還糟糕。

諸位!你修行失敗,從《楞嚴經》的角度,比沒有修,比那些放逸的人還糟糕。為什麼?因為你「寧可千年不悟,不可一日著魔」。你沒有修行,起碼是一張白紙,以後還有機會。可是你產生錯誤的邪見,糟了!你對正法產生排斥,變天魔外道,成外道種性。而一個顛倒的放逸眾生,他起碼不會排斥正法。所以,你要麼就不修行;你要修行,我希望你好好地研究這條道路怎麼走。不要太高估自己。

修行真的是要傳承。欲知山上路,須問過來人。你不可能拿一把鐮刀,自己在那邊開路,不可能!這條路佛陀走過,祖師也走過,你遵循著走就好了。你拿一把鐮刀自己在那邊開路,你開出來的路開到老虎洞去了,誰都救不了你,真的!

一個人著魔誰都救不了,實在說,這就是外道的悲哀,他很想做出改變,但是他沒有方法,結果弄得自己比沒有修行更糟糕,「求升反墜」這句話是很悲哀的!所以,如果修行錯誤,後遺症更嚴重,修行錯誤比沒有修行更糟糕,《楞嚴經》的確是有這個意思。所以古人在解釋《楞嚴經》說「寧可千年不悟,不可一日著魔」。

這個正反兩面的引證,引用外道的墮落跟佛弟子的成就,他們兩個都很用功地去做一件事情,為什麼有人成功,有人失敗呢?這就是因為有些人得到佛陀的引導,有些人是自己打妄想,這是產生成敗的差別。

戊二、導正錯誤的知見

我們再看下面一段。第二段導正錯誤的知見。

有一種錯誤的說法:你年紀輕體力強,應該研究教理;如果你年紀大了,好好念佛得了,不要搞那麼複雜。但是這種說法對不對呢?「豈年少不必念佛,年老不可習教」,難道佛陀臨滅度時,他把清淨莊嚴的傳承放在語言文字的這些道法,就好像是世間考功名一樣,只是用來考試博名利的?

我在台灣遇到一個中年出家的比丘,他不研究教理。他跟我講,他不想研究,不看經典,但是他拜佛誦經很認真。我說,那你為什麼不研究教理呢?他說,因為我不想做法師。

其實研究教理跟做法師沒有關係。你要修行你就必須認清道路,這是一種自修。也就是說佛法的道理是來引導你的,不是說給別人聽的。當然你以後有點心得了,你跟人家分享,那是隨緣盡份。關鍵是你沒有道法的引導,怎麼知道如何下手去處理你無始劫留下的妄想呢?關鍵在這裡。

好,我們先休息十分鐘。