佛弟子文庫

佛弟子文庫大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十六

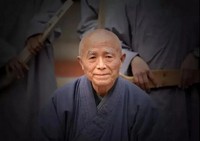

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏。土既不同下。第二釋文於中四。一躡前生起。二正釋經文。三料揀解妨。四次第鉤鎖。

疏。初三者下。第二正釋經文釋第一句。

疏。文有二。一正釋。二解妨。今初。言一切淨穢者。此通三土唯除法性。以言通慧力所成故。此即偈文智慧神通力如是也。言為物而取擬將普應者。除自受用皆為物故。

疏。佛應統之下解妨。此有二妨。一皆名佛土妨。謂土有淨穢穢豈佛土。故今答雲。穢亦佛土。三界朽宅屬於一人。娑婆雜惡居華藏內是我佛土。二然就佛言之。故無國而不淨者。通於穢土稱為淨妨。此由淨名經中。寶積願聞得佛國土清淨。而佛答雲。眾生之類是則不揀淨穢穢亦淨土。故生疑雲穢名佛土。就佛統之穢名淨土。復據何理故有此答。然佛土皆淨。所以身子見丘陵坑坎。佛言我此土淨。而汝不見。言既即穢而淨故。不思議者。即以上義會下偈文。偈云。世尊境界不思議故。

疏。若是法性即本識等者。約如來藏隨緣成立淨穢諸土。如三昧品引楞伽說。此從通相不局眾生。亦不局佛。若云法爾者。即法爾道理如十地說故。

疏。會二文於理可見。

疏。業有善惡下。先總釋。後淨名下。後引證。引三經四文。淨名有二皆佛國品。初雲以萬行為因者。經云。寶積。當知直心是菩薩淨土。菩薩成佛時不諂眾生來生其國。深心是菩薩淨土。菩薩成佛時具足功德眾生來生其國。菩提心是菩薩淨土。菩薩成佛時大乘眾生來生其國。次列六度等。故云萬行為因。二又云眾生之類。是菩薩佛土等者。亦是此文。次雲為法性雖一下。雙釋上二。疏文有三。初隨業成異。釋上萬行為因。此是土因。二佛隨異類取土攝生釋上文。又云眾生之類是菩薩佛土。此是土緣。三涅槃下。別引他經成其初義。就第二中亦具引文。佛國品寶積獻蓋。佛為現變化淨土相。便求其因故。初問雲。願聞得佛國土清淨舉果也。唯願世尊說諸菩薩淨土之行(徵因也)佛答雲。眾生之類是菩薩佛土(標也下徵釋文)所以者何。菩薩隨所化眾生。而取佛土。隨所調伏眾生。而取佛土。釋曰。上二句總明取土一向為物。經云。隨諸眾生應以何國入佛智慧。而取佛土。隨諸眾生應以何國起菩薩根。而取佛土。釋曰此明土異之由。下經徵釋雲。所以者何。菩薩取於淨國。皆為饒益諸眾生故。釋經意雲。菩薩修因取土皆緣眾生。若無眾生取土何用。此皆他受用土。及變化土緣故。唯識中二土皆以利他行成。明為物取故。彼經舉喻。欲造宮室須依空地。若無虛空終不能成。欲修淨土必緣眾生。若無眾生無修土處。

疏。涅槃微善者下。別引他經成其初義。即二十一經高貴德王菩薩品。琉璃光菩薩從不動世界而來。無畏菩薩問佛。此土眾生當造何業。而得生彼不動世界。佛以偈答廣列十善。一一皆生。言微善者。彼有偈云。若於佛法僧供養一香燈。乃至獻一華。則生不動國。若為怖畏故。利養及福德書是經一偈。則生不動國。又云造像若佛塔。猶如大拇指。常生歡喜心。即生不動國是也。

疏。觀經三心者。有三種。三心第一佛為韋提希現淨土竟。韋提希願生求因。佛言欲生彼國當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺修十善業。二者受持三歸具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心深信因果。讀誦大乘勸進行者。如是三事名為淨業。佛告阿難及韋提希。汝今知不。此三種業。過去未來現在。三世諸佛淨業正因。釋曰。若具此三何淨不致。然以生就佛總名為生。如上引直心是菩薩佛土。菩薩成佛時不諂眾生來生其國。第二上品上生文中雲。若有眾生願生彼國。發三種心即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具足三心者。必生彼國。第三雲。復有三種眾生當得往生。何等為三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願願生彼國。具此功德。一日乃至七日。即得往生。釋曰。第三三心多同初三句。而合初二開其後一。此上諸心。非但得生彼國而為生因。亦能成彼淨國得為修因故。觀經云。三世諸佛淨業正因故。今引為佛國因也。

疏。上三初一因二緣三因者。然因略有二。一變化因。即第一如來通慧。二感淨剎因。即是第三。緣亦有二。一約境利物眾生為緣。二攝境從心皆自識變。此中第二義而是真心隨緣變耳。

疏。次四別明有因有緣者。如鏡智所成是緣變化土因。通因通緣。佛以生為緣生以佛為緣。

疏。眾生菩薩共搆一緣者。上已總明即是直心是菩薩淨土等。若菩薩自修直心。眾生諂曲何由得生。是故勸物同修直心。故菩薩以直心之因。取直心之土。以應直心眾生為同搆一緣來生其國。萬行皆然故云隨其行業。言凡聖同居者。即變化土。若他受用唯聖所居。變化之土凡聖同居有二意。一就機化故。二於凡身中初證聖果。尚亦為居之。

疏。三四二種他受用土因者。略如上引唯識論文。唯識一向就佛說因。今通菩薩。謂佛因中修此二因。成他受用。即是佛因。二住地菩薩修此二因得他受用。約菩薩因。初地八地地經廣說。

疏。勝解印持隨心轉變者。勝解以於境印持為性。印持萬境隨心轉變。

疏。一善根所流因中者。即圓融修行自他二利無障礙行。故得爾也。

疏。其法性土下。第三料揀妨難。問上之十句含於四土。何以特明三土因耶。故為此釋。次復問雲。四土之外別說圓融應有五土。故今答雲故。其後三但融他四即是我宗。非別有體。其圓融之因亦如上說。又說淨土總有二義。一者行淨業為因感淨相果。二以德業為因感自在淨果。行業始自凡夫終至十地。德業始起不動。終至如來故。第二別明是行業淨。第三融攝。是自在淨。第一總明具斯二淨故。疏為三。

疏。又此十事下。生鉤鎖偈中。

疏。成唯識下。此下之文前已總引。今當略釋大圓鏡智相應淨識。即果位第八此是依因。依此頓變故。由昔所修下。此是行因。從初成佛下。辯其果相。初明竪長。後周圓下。明其橫廣。

疏。論雲。謂平等性智等者。上已具引。先智後行俱是緣因。亦以行為因以智為緣。故云因緣。亦上二皆因。隨十地菩薩為緣。如上隨所化眾生等變化為淨土。即是果相。初地見剎等百三千。故名為小。二地即千三地萬等。後後大於前前。前前即劣後後漸勝。下所引地義並如本品。

疏。又第七偈依中有依下。以義料揀成無礙行門。此即賢首華藏觀意。彼有五門。一成立因緣。正當此門起具因緣。二相狀布列。即華藏品風輪香海等。三具德圓滿。四依正融攝。五攝成觀智。今疏有二。先牒經略明即彼第四。二從然其無礙通有十種下。即彼第三但解此二自成觀智。略無第五。然彼具德指一香樹。亦明十義。一此香樹即佛智身德。二即轉法輪。三事理無礙。四悲智德。五難思德。六體用無礙。七定亂無礙。八微細德。九佛境界德。十緣起無礙德。而內外相參以成十門。亦不引證。今為順經加減廢立皆引文證。而具事理事事無礙。疏中有四。初總摽。二諸教說土下立意。或是無常者。通大小乘。或云心變。唯是大乘理事懸隔明非實教。三一事理無礙下。開門別釋。一中引經即第十經偈末句雲。安住於空虛今但取莊嚴為事法界為理無差別言即是無礙。二成壞中不引文者。義易了故。亦是此偈故云一一。剎種中劫燒不思議所現雖敗惡其處常清淨。三中經云。體相如本等者。即第八經釋剎種章偈。及後四相入中所引。即前偈前半具雲以一剎種入一切。一切入一亦無餘體相。如本無差別無等無量普週遍。五相即無礙證文即第七經。六清淨珠玉等即第八香水河偈。具雲清淨珠玉布若云一切香河悉彌覆其珠。等佛眉間相炳然顯現諸佛影。今但取初後二句。是顯微細之義。七隱顯中略不引經。以義多故。即此中偈。隨心造業不思議一切剎土斯成立。即其義也。以同處異見故不可思議。又形狀偈云。一切塵中所現剎皆是本願神通力。隨其心樂種種殊於虛空中悉能作。釋曰。既一塵隨樂種種皆作則隱顯自在也。然疏文中略出二種隱顯。一染淨隱顯。如感娑婆者。對華藏而見娑婆。則淨隱染顯。感華藏者。對娑婆而見華藏。則染隱淨顯故。摩竭提國其地金剛等。二明異類隱顯。如須彌山形世界。一類顯時江河等形即皆隱也。長剎顯時短剎則隱。餘可例知。八重現無礙亦不引文。以華藏世界所有塵一一塵中見法界已頻引故。若更引者。依住偈云。或有國土周法界清淨離垢從心現如影如幻廣無邊。如因陀羅各差別等。九所引即第八經釋小海中偈十中。又下文雲。即第八經河間樹林偈。

疏。此十無礙下。四結釋六相之義。略如前說廣如十地別章。

疏。如何廣大下。隨難別釋。釋第八九有二義釋。前通諸教。後由無漏下。即事事無礙宗故。上普賢雲。一切剎土入我身所住諸佛亦復然。汝應觀我諸毛孔。我今示汝佛境界等。

疏。所現國土似彼報故重重而現。不離一毛者。如十盞燈共照一毛。則一毛之上有千重光也。准喻思法。

疏。第四剎體中諸教不同下。即五教出體釋有二意。一則別配八微是小乘。唯心是始教。法性是終頓二教。或一切法是圓教。二則通明圓教具於四義。頓教唯法性小乘唯八微。始終二教通於前三。若三各別即二是始教。若三無礙性相圓融即是終教故。法相宗出體之別。一法性土。以真如為體。二實報土。力無畏等。一切功德無漏五蘊以為體性。若攝相歸性亦真如為體。三色相土。攝境從心自利後得智為體故。佛地論雲。最極自在淨識為相。相即體相。若約相別即四塵為體。四他受用土。攝境從心利他後得智為體。攝相歸性亦以真如為體。若約相別亦是四塵。五變化土同前他受用體。是知始教具用三法。圓教則以性融相相無礙故通一切法。則事事無礙而為其體。是故疏雲。今皆具之。次引經具收。後融無礙。

疏。第五段剎莊嚴中至或寶為嚴等者。然莊嚴有三。即名三淨。一處所淨。即眾寶為嚴。二住處眾生淨。即人寶為嚴。三法門流佈淨。即以法為嚴。對文可知。

疏。第六段明剎清淨。疏文有四。一總摽大意。二別顯其相。三對教揀定。四對文揀濫。今初。言唯約淨者。以言清淨故不同形等。通於染淨。言行致者。即生公意。彼淨名注雲。行致淨土非造之也。造於土者。眾生之類矣。十四科中釋致義雲。問云何致而非得耶。答夫稱致者。體為物假雖獲非己。釋曰。謂因他而得故名為致。謂佛修萬行直趣真極不取色相。他受用等因他眾生。遂以大悲為物取土。故云行致。既因萬行而致於土必招淨也。

疏。然淨有二下。第二別顯其相。展轉開之乃成四重。皆以方便為因清淨為果。第一對中言以六行為方便者。謂厭下苦麁障。欣上淨妙離故。以色無色界而為淨土。

疏。此復二種下。第二對二乘淨土玄中已明。

疏。然出世上上淨中下。第三對言仁王經等者。即菩薩行品。波斯匿王讚佛。此前一偈半雲。正覺無相遍法界。無生忍盡智圓明。寂照無礙真解脫。大悲應現無與等。湛然不動常安隱。光明遍照無所照。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。在文易知。若瓔珞經亦云。佛子有土名一切賢聖所居之處。是故一切眾生一切聖賢。各有自居果報之土。若凡夫眾生住五陰中。為正報之土。山林大地名為依報之土。初地聖人亦有二土。一實智土。前智為住後智為土。二變化淨穢經多劫數量應現之土乃至無垢地土亦如是。一切眾生乃至無垢地。盡非淨土住果報故。唯佛獨居中道第一法性之土。是故我昔在普光堂。廣為一切眾生說淨土門。以上二經唯佛為淨。

疏。未極之中下。第四對也。言永絕色累者。即生公十四科淨土義雲。夫未免形累者。八地已前在生空觀。即淨土出即居穢土。八地已上長在生空。即長在淨土。故須託土以自居之。八地已上永絕色累。照體獨立神無方所。土復何為。意雲。八地淨無生忍得色自在。捨於分段故云永絕色累。一切世間出世間心悉不現前。故云照體獨立。稱性普周故云神無方所。神即心神。易雲。神者。妙萬物而為言者也。故神無方而易無體。既無色累。故其土相難以名目。

疏。七地已還等者。未出三界者。依直往者。未捨分段故。無漏觀智有間斷者。即六地已下若至七地觀無有間。依十地經六地已下為染。八地已上為淨。七地亦名中間。亦可名染亦得名淨。或非染非淨。今取染義故非純淨。

疏。若依瑜伽下。第三對教揀定可知。

疏。然淨方便下。第四對文揀濫。於中有二。先對此文。上來四對。皆約清淨為果方便為因。今以義通方便亦果。親近善友即是方便。今得人寶為嚴則兼於果故。極樂等土諸上善人俱會一處。是等流果也。

疏。然望莊嚴下。第二對前文揀也。如莊嚴中雲。或以說一切菩薩功德莊嚴與此增長廣大功德雲遍法界故文同。又彼偈中多舉因顯果。與此長行同。此雲慈悲廣大遍眾生。以此莊嚴諸剎海。與莊嚴同起具因緣。諸淨剎因與此長行修淨因同故。為此揀。

疏。文有二。一明門別。謂所用雖一用處不同。猶如說法在佈施門名為法施。在智慧門名為方便等。

疏。又起具下。更以別理揀於二門。則具緣是通此處則局故。前疏。雲唯約淨也。對於莊嚴則多少不同。如多藥和合從疆得名。定中有慧但資於定。慧中有定但名般若等。故云彼多約果。此多約因。從前多修善者亦從多少。前則以因對果論其多少。此則唯就因中自有多少。前雲菩薩無邊功德海。及普賢行願。諸佛子等眾生劫勤修習此多修善也。今乃文。雲淨修廣大諸勝解成就方便清淨力。即治惡多。文顯可知。

疏。如善財夜神處說。即七十三經大願精進力夜神善財初見。起於善知識同已等十心。便得佛剎微塵數行。所謂同念心常憶念十方三世佛故。同慧心分別決定一切法故等。廣如彼說。此下數段皆如十地經文。

疏。前半方便。後半清淨者。以各下句有方便清淨言故。言皆上句果下句因者。從多分說。則方便為因清淨為果。若從通說俱通因果。方便約因。善巧出生於土。方便約果。依正業用是淨土相清淨。約因離諸障蓋。清淨約果無有三惡八難等故。

疏。初二隨彼類者。如佛出娑婆但可丈六。若生極樂無量由旬。不可以無量由旬之如來。以化三尺身眾生。丈六之佛化萬丈之人壽。亦然矣。居於此剎不滿百年。彌陀人民壽皆無量。然此一對亦通化機多少。次一緣廣狹者。緣廣則剎廣如文殊普賢之邦。緣狹則剎狹如迦葉光德之國。四宜聞三則秘一乘之妙寶。宜聞一則廢羊鹿之小車。五根熟者。化多如釋迦之化。未熟則化少如須扇多如來亦是因中緣廣狹故。

疏。一念與劫下。釋唯心方便之義。然一念與劫。並由想心。此有二意。一者由有想念。即有剎那。積此剎那終竟成劫。心想若滅生死長絕。此順經文。二者一切境界皆依妄念。而有差別。若離心念則無一切境界之相。此順經意。成唯心觀是故。疏雲。心想不生長短安在。無長無短即心體清淨。是以經言以一方便皆清淨也。此約真性故。第三句是不壞相義。相性無礙剎海義也。

疏。二唯約住劫之中居人善惡。復有二義。一約眾生引因所得。二約菩薩居中作用。心純善故染淨交徹耳。

疏。一遇惡緣故淨變為染。即是劫中染污眾生住故。七十二經云。往昔此城邑大王未出時。一切不可樂猶如飢鬼處。眾生相殺害。竊盜縱淫佚。兩舌不實語無義麁惡言。貪愛他財物瞋恚懷毒心。邪見不善行。命終墮惡道。以是諸眾生愚癡所覆蔽。住於顛倒見上惡緣也。天旱不降澤以時無雨故。百穀悉不生草木皆枯藁。泉流亦乾竭。大王未興世河池悉枯涸。園苑多骸骨望之如曠野即劫變也。

疏。粳米自然生等。即是上經次文雲。大王昇寶位廣濟諸群生。油雲被八方普雨皆充洽。乃翻十惡成十善也。其中翻偷盜雲。往昔諸眾生貧窮少衣服。以草自遮蔽饑羸如餓鬼。大王既興世粳米自然生。樹中生妙衣男女皆嚴飾。即其事也。

疏。三即地前者。信解是地前通稱。亦名勝解行住。未證真如但依解力而修行故。

疏。或以多莊嚴而嚴一剎者。如第五迴向即願。普攝十方三世所有佛剎一切莊嚴。而嚴一一剎一切亦然。至登地竟能如願成。如八地十地中說言。或以一嚴而嚴多剎者。第二迴向雲。以一莊嚴嚴一切。亦不於法生分別。如是開悟諸眾生。一切無性無所觀。如上口光召眾者。即第六經。其諸菩薩既至會中現自在用。如是坐已。其諸菩薩身毛孔中。一一各現十世界海微塵數一切寶種種色光明。一一光中現十世界海微塵數諸菩薩。皆坐蓮華藏師子之座。此諸菩薩悉能遍往一切法界。諸安立海所有微塵。彼一一塵中皆有十佛世界微塵數諸廣大剎。一一剎中皆有三世諸佛世尊。此諸菩薩悉能遍往親近供養等。即嚴微塵中剎也。

疏。佛滅度百年乳不及水者。育王經說。育王常供養諸聖僧。上座食乳稍多。育王白言。乳若多食恐生疾患。上座雲。此乳有何力。不及世尊在世時水。今佛滅度一切精淳皆沉地下。育王願見佛在時水。上座展手地下取水。育王甞之實過於乳。明知福人滅矣。能事隨滅。百年上爾。況今去聖將二千年。尤更澹薄況於減極。鐵為上嚴稗為上味。如起世等經說。

疏。八如彌勒來者。即彌勒下生經說。佛告舍利弗雲。四大海水以漸減少三千由旬。是時閻浮提地長十千由旬。廣八千由旬。平坦如鏡名華軟草。遍覆其地。種種樹木華果茂盛。其樹悉皆高三十里。城邑次比雞飛相及。人壽八萬歲。智慧威德色力具足安隱快樂。有一大城名翅頭末底。長十二由旬廣七由旬。其城七寶上有樓閣戶牖軒窓。皆是眾寶真珠網覆。塹廣十二里。街巷道陌處處皆有明珠之柱。處處皆有金銀之聚。便利不淨地裂受之。受已還合。亦無衰惱水火力兵及諸饑饉毒害之事。園林池沼八功德水眾華異香皆悉盈滿。不生草穢。一種七穫味甚香美。增色力身等廣如彼說。

疏。淨名足指桉地者。即佛國品說。隨其心淨則佛土淨。爾時舍利弗承佛威神作是念言。若菩薩心淨則佛土淨者。我世尊本為菩薩道時。意豈不淨。而是佛土不淨若此。佛即答雲。我此土淨而汝不見。爾時世尊即以足指桉地。即時三千大千世界。若干百千眾寶莊嚴土。一切大眾嘆未曾有。而皆自見坐寶蓮華等是也。

疏。法華三變淨土者。即寶塔品大樂說請開塔戶。佛言。須集分身。大樂說請集分身佛。世尊放光遠召。為欲受分身佛故。一變娑婆。二於八方各更變二百萬億那由他國土皆令清淨。坐佛不足。第三更變二百萬億那由他國土。皆令清淨。故云三變。

疏。謂前九辯諸世界約相不同至皆週遍故皆釋標名。於中有三。一約性相相對。相則有差性則無差。二又約權設下約權實相對。實則無差。三又皆是諸佛之所用故下。收差與無差皆歸果用。前之二對性相權實二不相即。今則融即。言無差之差者。是圓融上之行布也。差之無差者。是行布上之圓融也。若離圓融則無可差別也。若離差別無可圓融。如攬別成總。非離別外而有此總。引法華經但明二不相離。由依此義下。顯十八圓滿由此而成。

疏。盡海之塵一塵一剎已是含攝之義者。以經云一一世界海中有世界海微塵數世界無差別。謂一箇世界海。還有世界海微塵數世界。則義當一塵是一世界竟。唯就此一句已顯融攝釋。無差別義善成矣。若界界相望論無差者。無差全少。今十句中句句各有世界海塵。則一海之中已有十世界海塵數無差故。須融攝思之。

疏。而前但約平漫無差者。即長行雲。一一世界海中所有佛威力無差別。今乃皆云一一塵中無量光等。即是重疊無差別也。

疏。若云約共同事下。結彈古人。謂經舉十事皆約融攝。若依昔義。何以不言一一世界海中染淨無差別。一一世界海由眾生受苦無差別。以世界海中皆有染有苦故。故疏結雲。豈世界海中都無此耶。今經不言。明知約融攝無差別耳。世界成就品竟。

華藏世界品第五(盡第二會初如來名號品)

疏。梵本具雲等者梵雲拘蘇磨(華也)多羅(藏也)驃訶(莊嚴也)阿楞伽(嚴具也)嚕迦馱都(世界也)三牟達囉(海也)缽履輸陀(雲遍清淨也)懼曩(功德也)三牟達囉(海也)阿羅婆(上)娑(光明也)缽履勿多(品也)。此雲華藏莊嚴嚴具世界海遍清淨功德海光明品。然疏文有四。一舉梵名。二譯者嫌繁下申其義釋。三其梵本雲下釋前梵本。四約事可爾下。覈其本源。不為此釋豈委剎海之興由。三宗趣言有十德者。前品已引四文也。疏初明華藏因果自體者。然第二安布莊嚴亦是果相故。應對果分因。總為二段。謂先明剎因。後彰果相。以第一段中長行具有因果。偈中雙明因果。故合於因。屬自體中。疏謂指此剎海。是我本師下疏文二。先通釋經文。後隨難別釋。今初疏不唯勝觀釋迦等者。俱舍論第十八說。於三無數劫各供養七萬。又如次供養五六七千佛。三無數劫滿逆次逢勝觀然燈寶髻佛。初釋迦牟尼。釋曰。此三偈中初偈明供養佛。數謂初無數劫供養七萬五千佛。第二無數劫供養七萬六千佛。第三無數劫供養七萬七千佛。後頌意明供養何佛。言逆次者。從第三無數劫向前以明。謂第三無數劫滿逢勝觀佛。第二無數劫滿逢然燈佛。第一無數劫滿逢寶髻佛。最初發心逢釋迦牟尼佛。發誓願言。願我當作佛一如今世尊。彼佛世尊末劫出世時法住千年。今我如來一一同彼。故今疏雲。不唯勝觀者。舉第三阿僧祇劫滿佛。言釋迦者。舉初發心之佛。而言等者乃有三義。一等然燈寶髻。二等所供佛數。三等餘教所明。設言供養三十六恆三十八恆佛等。皆未足為多也。

疏。不唯淨一無生等者。如智論說。五華供養然燈得無生法忍。故金剛經云。若有少法可得。然燈佛則不與我授記等。無法可得是無生相。而言等者等餘法門。俱舍頌云。但由悲普施被折心無忿。讚歎底沙佛。次無上菩提六波羅蜜多。於如是四位一二又一二如次修圓滿。釋曰。初之四句即是四位。初位一滿。謂普施成檀。次位二滿。謂尸及忍。被折不報故能滿尸。由內無忿故成於忍。第三位中但一度滿。謂精進度。第四位中定慧雙滿。故云一二復一二等。言底沙者。此雲圓滿。讚佛偈云。天地此界多聞室。逝宮天處十方無。丈夫牛王大沙門。尋地山林遍無等。七日七夜忘下一足嘆底沙。故超於彌勒九劫先成佛。智論之中亦同此說。故六度滿前後不多。今經一一佛所淨修世界海微塵數大願。況於多佛況多劫耶。故結雲由上三重故云深廣。疏然瑜伽起信下。第二隨難別釋。即重釋三祇。約三乘一乘以通。言該通十方者。對上一方化儀言。及樹形等界者。對上一類世界。且如娑婆一劫方知安養得為一日。則安養世界乃經三無數日耳。更方袈裟幢剎未經歲月。況於後後以劫為日之剎耶。是則不可以此一方一類定於成佛時劫之數。二異類剎者。即於一界即具諸界互不相見。時劫亦殊安知脩短。故朝菌不知晦朔。況識春秋耶。況於大椿之歲耶。言寶雲經者。經云。善男子。菩薩不能思議如來境界。如來境界不可思議。但為淺近眾生說三僧祇修習所得菩提。而實發心已來不可計數。賢首釋雲。不可計者不可計數阿僧祇也。義分齊雲。始教三祇不同小乘十十數之。此即倍倍數之。仍說百劫修相好等。智度論破此別修相好。不許三祇之外別修。即是實教之意。然實教之意。自有二義。一定。三僧祇一方化儀故。又是實佛故。起信雲。或示超地速成正覺。以為怯弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫當成佛道。以為懈慢眾生故。能示如是無量方便不可思議。而實菩薩種性根等。發心則等所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩皆經於三阿僧祇劫故。斯則定也。二者不定。復有二意。一為通餘類世界故。如勝天王說。即前樹形等剎是。二據佛實德無限故。如寶雲經。若瑜伽說有二種無數劫。一者日夜月半月等方便顯時無量故。二者如常說。若依初義經無量劫。若依後義但三僧祇。然依此釋不同寶雲。寶云不言為淺近眾生說於大劫。為於深勝說日月劫。明知意殊。是則瑜伽亦是一方所宜說耳。

疏。又時無別體下。別教一乘融攝以說。如毘目仙人執善財手時經多劫。處歷無邊故不可以長短思也。若顯超勝一生頓圓。若約甚深多劫莫究。故云不可定執貴在入玄。

疏。第二諸佛子下彰果體相。疏文有四。一總相生起。二彰其份量。三科釋經文。四用義通局。

疏。然所依剎量下。第二彰其份量。言大小之化者。如梵網經周匝千華上復現千釋迦。即大化也。一華百億國。一國一釋迦。即小化也。小化唯一四洲。大化總該百億。且依一相等者。且依一種義相。不壞邊表。有蓮華外別佛剎海等實則稱性橫不可尋。故云法界無差別。若以性融相則一塵中法界無量。疏然准下別顯。下第三科釋經文。言應有十事者。以文廣釋十事故。此中長行略標列故。是以古德一品之中。先分土因。就果相中即分十段。今不依者。以下六事各有長行偈頌。而前四事同一長行。故科十段於文不便。先科為三。於第一華藏自體中長行之內。方為四耳。疏然其剎因下。第四明用義通局。已見上文者。即起具因緣中通義易知故。示別相。列中疏風力遙持者。古有二釋。一雲一重風輪持一重物。疏以出現品中。有十風輪持欲色等。皆是遙持故。今桉定。疏所持香海下。疏有二釋。一約事釋。二又藏識下約表。於中又二。一約眾生。二又佛性名水下。約通生佛。佛性即是真法性故。故此品初海表三義。今舉其二略不說悲。涅槃亦云。有人聞香即第七經。至問明品當具引之。疏又所發萬行下。上約事釋。此約表法。但通相表行。若別說者。略示十德表於十度。一開敷鮮榮以表施度。二自性無染以表戒度。三香氣芬馥。四寶莖堅固。五寶葉扶疎。六寶蘂光幢。七相巧成就。八含藏蓮子。九寶台堅住。十普放光明。下八如次顯於八度。疏宿因現緣經離頌合等者。此中詺長行為經。以取長行綴葺略說所應說義。別相修多羅故。言經離頌合者。宿因即前顯因深廣。現緣即前風持香海等。此二離明言頌合者。初偈頌總。前半宿因。後半現緣。第二偈三句宿因。第四句是現緣故。疏所成果相。經略頌廣者。長行雲。華藏世界海住在其中者。即所成果相此文則略。以十偈之內皆有果相故云頌廣。疏三現緣風輪經廣頌略者。經列十種風輪。偈中但云風力所持無動搖耳。疏四山地海樹經有頌無者。長行雲。金剛輪山周匝圍繞。地海眾樹各有區別。此經有也。頌無可知。上言有四者。但有四例唯廣略一種。乃成一對離合有無。但成一例耳。若成對者。應須經合頌離經無頌有方成三對耳。餘四例二對。此中則無下頌則有。疏是無邊之邊不礙理而即事等者。意明理無分限總曰無邊。事有分限故名有邊。若理成事理性全隱。則無邊即邊。若會事歸理事相全盡。則邊即無邊。今則不爾。不失理而事現。雲無邊之邊。不壞事而理顯。雲邊之無邊。此是事理無礙義不是相即。相作之義思之。疏但云諸嚴下。此句稍長故。牒釋雲。即從諸莊嚴具下是第九句。摩尼妙寶下皆第十句。

疏。准下剎種及梵本皆有十者。以中一海管十海。而此十海一道布列。結有不可說佛剎微塵數香水海。十道皆然。一海一種故。有十不可說也。言下摽種處亦然者。摽雲。諸佛子此不可說佛剎微塵數香水海中。有不可說佛剎微塵數世界種。釋曰。此即摽種處無十字亦例合有。

疏。芬陀利即白蓮華者。即唐三藏等諸師所翻而言。亦是正敷榮時者。即付公意故。睿公法華序雲。華有三時之異。華而未敷名屈摩羅。凋而將落名迦摩羅。處中盛時名芬陀利。生公亦云。器像之妙莫踰蓮華。蓮華之美榮在始敷。始敷之盛則子盈於內色香味足。諸之芬陀利。意亦同也。今存二譯各是一義。梵語多含故兩存耳。疏即隨一一心同時相應功德流注者。大海既喻藏識。小海復表種子。二皆心王故。河表同時心。所謂善十一遍行別境二。千福河流注心地也。

疏。嚴中嚴事下。釋第二辯嚴也。

疏。中先略釋。後結十句可知。今先示十句後示別釋。十句者。一岸體金剛。二淨光下摩尼嚴岸。三常現下現佛光色。四及諸下出同類音。五其河下旋澓出影。六摩尼下網鐸垂覆。七諸世界下總顯多嚴。八摩尼寶雲下寶雲覆上。九復出妙音下浪出妙音。十其香水下水湧光雲以文易知。故長行不出。但偈中具示。今示略釋者。

疏。雲寶體是初句。寶嚴是第二句。聖靈游集即三四五句。光雲相映即六八。與十萬像浮輝即七九二句。疏如劍葉林者。其林樹葉猶如刀劍下即傷人。言如天意樹者。涅槃四十二問中。當第二十四問雲。云何觀三寶猶如天意樹。言天意樹者。隨天意轉故。至第九經方始答之雲。復次善男子。如菴羅樹及閻浮樹。一年三變。有時生華光色敷榮。有時生葉滋茂蓊欝。有時凋落狀如枯死。善男子。於意云何。是樹實為枯死不耶。不也世尊。善男子。如來亦耳。於三界中示三種身。有時初生有時長大有時涅槃。而如來身實非無常。釋曰。意明三寶隨物轉變而實常存。如天意樹隨天意轉而實不死。隨天之意明是善業矣。言男女林者。即楞伽第一百六問。云何男女林。一百七問。云何訶梨勒阿摩勒。解曰謂令觀世間如男女林等。依立世阿毘曇論第一雲。閻浮提林外有二林。一名訶梨勒。二名阿摩勒。此二林南復有七林中有人林。是人林中果形如人。如閻浮提聖人王種。若男子十六歲如女十五歲莊嚴具足狀如行嫁。是人林果可愛如是。其子蔕形如人頭髻未離欲者。見此果子便生愛心。諸外道等有離欲人。若見此果即失禪定欲心還生。其子熟時唯鳥競食。鳥食之餘殘落於地。如尸陀林甚可厭惡。諸退禪定者。見是相已。深生厭離還得本定。意表世間男女如林所見榮飾悉皆如幻與此無別。遍計所執妄謂之實。菩薩觀之都無所有。故楞伽雲。觀諸眾生如死尸無知。以妄想故見有往來。若離妄想如彼死尸無鬼入中雲為自在故。有經說菩薩所見世間資生無非實相。此之謂矣。

疏。後三結嚴所因。疏文有三。初總明。二然此三偈下別釋。三顯華嚴下結嘆。二中示難思相。總有六重。六重之中皆通一偈而各取一句中言。又此四句各是一義。如第一偈初句所現之境。二能現之處。三所現相。四能現之因下二例。然其第一重料揀初句所現不同。三偈各一世間。而初偈是初句。次偈是第二句。後偈是第二三兩句。言影略其文者。謂隨一能現。能現三世間。今各舉其一故云影略。非但此義六重皆影略。

疏。又初明一果。能現下第二重約現處明矣。初偈是第二句。後二偈皆第一句。

疏。又初明佛力下。第三重約能現因差各顯一因。皆第四句。

疏。又初果後因願通因果者。是第四重亦約現因明異。重釋第四句而約因果不同。

疏。又初自下第五亦約能現因。句亦第四約二利不同。

疏。初明即性無性下。第六重約所現性相明差。三偈皆第三句。以各見不同同體無來等故。此之一義更須解釋。謂若順上釋既從佛力等因故。所現之體即無生等。二者此句亦是能現。由體無生故。現而叵取。稱性而來故無來去。隨機隱顯各見不同。

疏。應成四句者。文出二句。三一因一果釋文已用。四多因多果隨修一行無德不招。廣如問明及昇兜率品四句相融故。一一難思。

疏。一者令多等者。第四偈一切剎海咸週遍。是令周給他也。第二偈中靡暫停。第三偈中恆聞見是令常也。第三偈中其音美妙是令妙也。第十偈中無等無生無有相是稱性也。第八偈能於一切微塵中。普現其身淨眾剎。及第九偈一剎那中悉能。現皆自在也。

疏。後半悲應即他受用及變化淨。一偈之中四土具矣。

疏。摽二章者謂種及剎下疏文有三。一總釋徵名。二欲明世界下雙顯名相。三而言世界下對難釋通。於中二。初通世界無邊難。後若爾下釋種無體難。雖依種類下釋通。於中先正釋。二結成。今初。前為成海故取種類略無別體。今別喻蜂窠以彰有體。蜂孔如剎一窠如種。則顯魚龍乃成分喻。

疏。即依後義下二結成也。先會同晉經成種性義。種有二義。一類二性。以禾喻種以粒喻剎。禾能生穀故有性義。二恐濫下顯今經意亦是通難。難雲。若有種生之義何不依昔為世界性故。為此通則種兼二義。今經存之。疏今初也。然此十門剎種之異下。

疏。文分四。一顯種所依。二對前會釋。三隨文別解。四別示義門。

疏。所列十事下二對前會釋。於中亦四。一總顯不同。二若別別相望下。互出同異。三皆顯十下彰互所以。四何以起具。前有此無下。牒問釋成聖即問也。問意雲。一種起具等五此無前有。方所等五此有前無。從前段總明下答也。答中對上牒起具問。而下結雲餘可思准者。即是結例餘四但用何等世界住言總通五難。劫住即是果起具是因。此通易了餘四猶難。謂清淨佛出劫住轉變正是果相正辯果住何得全無。今雲無者。清淨方便亦是約因。又不通染今則通染。又不語因佛住約人今此辯剎故亦無之。劫住轉變此二竪明。今語現住。亦非此要故略不說。

疏。然與前同下第三隨文別釋。但解五句。言若圓滿方所等者。釋此五句皆是十八圓滿中意。次下當明。此中每句各二義。方所二者。圓滿方所即自受用。方所如上引唯識明自受用土相。隨宜方所者。即他受用及變化淨。然依佛地十八圓滿。唯約他受用說。今約圓通故進入自受用下該變化。

疏。依門趣入等者。彼有事門即如向說。二約法為門。今但出此。又互相現入者。是約此宗以辯門義。並如下說分齊分二。隨宜即他受用等。約佛即自受用土。行列與下第十加持。各約事法分為二問。圓滿方所云無處不有。圓滿分齊十方無際二相何別。答若識隨宜方所分齊。即知圓滿二相不同。謂隨宜方所者。此之淨土十方之內為在何方。如極樂在西妙喜在東等。言分齊者。此之淨土廣狹云何。或等一娑婆。或等百千是分齊也。是則圓滿方所明無處不有者。即遍在一切處也。分齊雲十方無際者。量周法界也。

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第二十六

上篇:大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

下篇:大華嚴經略策