佛弟子文庫

佛弟子文庫(第九講)

諸位法師慈悲,陳會長慈悲,諸位菩薩阿彌陀佛!

請大家打開講義第二十四面,我們講到二、種子之由來。我們這一科是講到依唯識相安立緣起,也就是說從唯識學的角度來探討我們有情眾生生命的緣起。那麼佛陀在大乘佛法當中講到生命的緣起,主要分成兩塊:

一個是真如緣起,

一個是賴耶緣起。

真如緣起,它有兩個特色:

第一個離一切相,第二個即一切法。真如是沒有相狀的,在時間上它沒有過去、現在、未來這三種相狀;在空間上,它也沒有十法界的凡聖的差別相狀。所以它離一切相,我們只能夠勉強去形容它說是清淨本然,週遍法界。這個清淨,它不是一個相狀,它只是在解釋它是沒有相狀的。第二個,它即一切法。在我們一念的清淨心中,具足無量無邊的功德之法、無量無邊的波羅蜜之法。所以真如的這種思考,會讓我們一個菩薩在逆境當中得到很大的加持。因為我們雖然是業障凡夫,我們受到很多業力的衝擊跟煩惱的干擾,但是我們跟佛陀能夠分享真如的大智慧光明,我們跟佛陀是一家人。

那麼對於一個資糧位的菩薩,安住真如,給我們一種不退轉的力量,因為我們的心永遠是如此的清淨,永遠的具足如此的功德。

但是真如緣起有它不足的地方,有兩個特點是它不足的地方:

第一個,它只論相應,不論相續。那麼真如它要的是你相應,一時的相應,你只要一念相應一念佛,一念不生即如如佛。但是你相應了以後,那我們怎麼去相續?生命是相續的,我們沒辦法看到生命的相續,它是一個點狀的緣起觀,所以它只有點狀的相應,它沒辦法解釋一個片狀的相續的生命。這個是真如緣起不足的地方。

第二個,它只論迷悟,不論業力。一念迷生死浩然,一念的悟輪迴頓息。但事實上我們覺悟以後,我們還是要面對業力的,這是一種現實。比方說你知道了極樂世界的功德莊嚴,你現在想去極樂世界可以嗎?當然不可以。雖然你現在信願具足,你的資糧都具足,但是,你有生死的業力未了。所以你覺悟是一回事,你必須要面對你的無始的生死業力,你必須把今生的業力給償還結束了,所以往生淨土是臨命終時。你今生的業,必須把它受完了,你才可以到淨土去,所以這樣子,對往生的人來說是充滿了變數。誒,我現在在佛堂打坐非常好,我信心具足、願力具足、佛號具足,三資糧具足,阿彌陀佛你趕緊來接我吧!不可以!只有覺悟是不能往生的,你要考慮業力的現實,因為你是個業報身!

所以真如緣起的理想化它某種程度忽略了生命的相續,忽略了業力的相續,所以大智慧的佛陀,在真如緣起的另外,開出了賴耶緣起。就是我們有理想化的安住真如,給我們很大的信心:自知我是未成之佛,諸佛是已成之佛,其體無別。但是我們也必須要務實地面對我們的生命。所以佛陀講阿賴耶緣起的時候,他建立一個很重要的概念,叫阿賴耶識。

阿賴耶識它就有相狀了,它不像真如是離一切相,它是有相狀的,它有染淨的相狀,它有過去、現在、未來的相狀。當然從你投胎那天開始,你就必須要面對阿賴耶識,因為我們夾帶了無量的生命來投胎的。那麼一個修行者,你想要創造來生的淨土,你要先做一件事情,你必須面對你的過去。你不面對你的過去,你怎麼知道你生命當中,過去給你留下什麼東西?哪些是你的盲點?哪些是你的特點?哪些該調伏?哪些該引導?你沒有下手處,你就沒辦法把你的生命順從本願,你根本不知道怎麼下手,所以如實地面對過去,這個是唯識學非常重要的特點,把你帶回過去,了解自己。

我們曾經經歷過很多次的過去的生命,我們做過天上的天王,我們做過地上的螞蟻,我們也曾經到過三惡道去,但是現在有個問題,過去跑哪裡去了?我們那麼多的過去生命,到哪兒去了?當然,被無常的大火完全破壞了,但是它留下很多的軌跡。我們每一次的生命都有軌跡的,就是你的種子,在阿賴耶識有無量無邊的種子,這個就是你的過去。所以我們出生開始,當你踏上修行的第一天開始,你就必須面對你的阿賴耶識,你前生留給你的禮物,就是種子。這些善惡的種子你必須要面對的,你怎麼能夠善巧地引導它,讓它在臨終的時候不干擾你,這是很重要的。當然,我們必須對種子有所了解了。

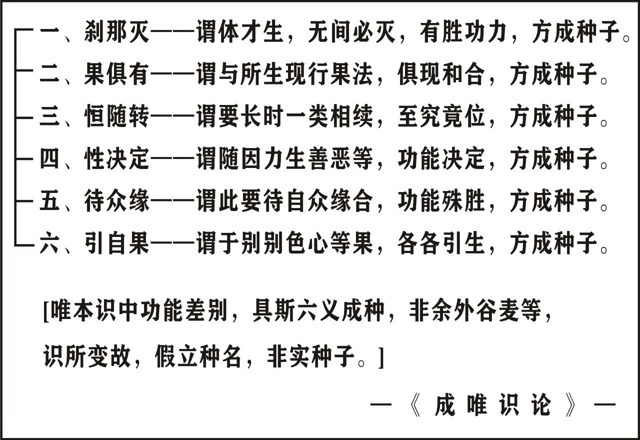

在唯識學把種子分成它的兩種相貌、四種功用。

第一個,它的相貌是剎那滅。種子是變化的,它不是一種寂靜的狀態,它是不斷地不斷地生,不斷地不斷地滅,所以就是說它可以改造的,它可以調整。

第二個,它是相續的,種子沒有有效期限。你說,誒,我這件事情已經做了三千年,你應該消失了吧?沒有這回事情。種子一旦進入你阿賴耶識,它永久都不會消失,永久都不會,它沒有有效期限,除非你懺悔,你除非你用空觀來對治它,它才會消失。所以它是恆常相續,前後變化的,這是它兩種相貌。

那麼這樣子講,它就有四種功能了:

第一個,果俱有。這個是我們最容易忽略而最可怕的功能,就是當你把這個種子種下去以後,它會有一種等流的力量,它自己會蔓延。你說,誒,我昨天做的錯事,但是我今天沒做了,它怎麼蔓延?對不起,你沒懺悔,它自己會蔓延。它就是說,你把這個種子種下去,它有一種特性,它自己會往下蔓延下去,它有一種等流力量,你只要不把它stop,它不斷地從兩個種子變四個種子,由四個種子變八個種子,它不斷地相續下去,這個是非常可怕的,所以你不能忽略你的行為。

第二個,性決定。它的體性是不會改變的。

那麼第三個,待眾緣。如果你臨終的時候有任何的惡念,執著,去刺激到這個惡業的地雷,它就要爆炸了,要得果報了。

最後一個,引自果。

所以我們學習唯識學,當我們在研究緣起的時候,第一個,你要很認真地很心平氣和地面對你的過去所留下的無量無邊的種子,你必須了解它,你才有辦法帶它,引導這些無量無邊的種子,讓它順從本願,在臨終的時候不干擾你。願我臨終無障礙,所有的障礙都是你自己造成的,因為你有種子你不去處理它,你忽略它的存在,但是你忽略它的存在,它還是存在!所以我們遲早得面對它的,你與其等到臨終的時候,你再來後悔,你倒不如早一點面對它,對你有好處,因為它是你過去生留下的東西。

那麼唯識學建立了唯識這個種子的時候,當然,我們今生有某種程度的主導權,我們可以把過去不好的種子破壞掉,把好的種子珍藏起來,這個就是我們要做的工作。

好我們看第二個,種子的由來。那麼我們前面講到種子的特性,這以下,說明這個種子它是怎麼來的,它怎麼去影響我們人生的定位?好,我們來看看這個種子,對我們修行當中產生一個多麼重要的影響。好,我們先把它念一遍:

二、種子之由來

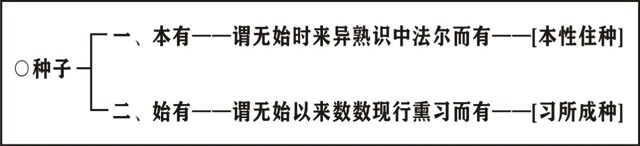

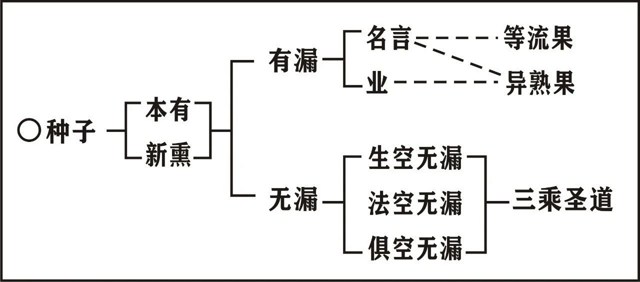

【《唯識論》云,種子各有二類,一者,本有,謂無始時來異熟識中,法爾而有生蘊處界,功能差別,世尊依此說諸有情,無始時來,有種種界,如惡叉聚,法爾而有,餘所引證,廣如初說,此即名為本性住種;二者,始起,謂無始來,數數現行熏習而有,世尊依此,說有情心染淨諸法,所熏習故,無量種子之所積集,諸論亦說,染淨種子,由染淨法熏習故生,此即名為習所成種。】

好,那麼《成唯識論》上說,我們每一個人一出生,就有兩類的種子:

一個是本來就有的,一個是後天熏習而有的。什麼叫本有?就是無始劫來我們的第八識,它本來就具足能夠生起種種這個五蘊、十二處、十八界這種差別果報的功能。那麼世尊就依此這種本有的種子來說,眾生無始劫來有種種的差別的種性,就好像惡叉聚。這個惡叉聚,就是印度的一種水果,它一出生就具足三個水果,它本來就是這樣,它不是後天把它粘上去的。那麼也就是說,我們每一個人一出生,真的有它的一種種性的差別,那麼這個叫做本性住種,這第一個。

第二個就是我們透過後天的熏習,就無始劫來我們不斷地學習,去熏習我們的第八識。佛陀就說有情因為內心有種種染淨諸法,他可能親近雜染法,他一天到晚用殺盜淫妄去熏習它,它出現了這個三途種性,或者他親近了這種清淨的布施、持戒、忍辱的善法,它出現了一種三乘的種性。就是說,你透過後天的染淨諸法的熏習,布施持戒忍辱的善法,它出現了一種三乘的種姓。就是說,你通過後天的染淨諸法的熏習,那麼產生不同的種子而累積成一種力量。在其它的諸論也說到染淨種子是隨順染淨諸法的熏習而生起,這個就是習所成種。

所以我們這個阿賴耶識,首先,我們在面對我們未來過去的種子先把它切開來分成兩類,一個是本有的,一個是始有。這個本有它所要強調的就是說,我們的阿賴耶識有些種子,它不是那麼堅固,它是可以變化的,可以改造的,這個就是始有。但是有些種子,你很難改變了,江山易改本性難移。所以在唯識裡面,它把眾生列出五種種性,諸位我們要知道一個觀念,因為唯識學它從阿賴耶識講起,你看《唯識三十頌》一開始,初阿賴耶識異熟一切種,它是從眾生一念不覺以後開始講緣起,所以阿賴耶識之前是什麼,它不探討,所以它就有這個本性住種的概念了。當然這個意思,我們也不要執著說,一定就是我們的自性本來不清淨,不要這樣講,因為它是從阿賴耶識談起!所以這個地方,主要我們要認識一個概念就是說,我們每一個人一出生的確不平等,有些個性是不容易改變。所以在唯識學,它把我們每一個學佛人,分成五種種性:

第一個定性聲聞。有些人一接受佛法,佛陀說了無量無邊的法,他什麼法都沒進去,只對苦諦的法特別好樂,特別修習無常苦諦,所以他經常思惟無常苦諦,他的內心有很強烈的出離心,觀三界如牢獄,視生死如冤家,但期自度不欲度人。這種人在成佛之道,他一定要先成就小果,再回小向大成就佛道的,他沒辦法改變,即便遇到佛陀都沒辦法,叫定性聲聞,這個他本性住種太強。

第二種是定性的緣覺。那麼緣覺乘,他就比聲聞乘好一點,他也有出離心,但是他不從苦諦生起,他是觀因緣的生滅,此生故彼生,此有故彼有,此無故彼無,此滅故彼滅。所以他從生滅的因緣當中,觀到無我的真理,而證入了偏空涅槃。這種人個性比較沒那麼偏激,他雖有出離心,但是他的對立心沒那麼強。這個人是利根的小乘人,緣覺乘。

第三種是定性菩薩。我們看歷代的祖師,很多這種例子,菩薩種性太強。我們的祖師裡面,有些是年輕的時候都造過惡業,但是菩薩種性力量強的人,他的特點雖做惡業,速即能悔。那麼很多祖師,他年輕的時候,甚至於做過殺盜淫妄,甚至於譭謗佛法,但是他因為他學儒家思想,受到儒家思想的這種誤導,但是他一旦接觸佛法以後,他把他的菩薩種性的善根一啟動的時候,立馬懺悔,他那種反轉的力量特別強。定性的菩薩,這種人他一定會成佛的,直趨佛道的,他所有一時的逆境,是不能障礙他的,因為他種性已經成就了,定性的菩薩。

第四種是最多的了,就不定種性,他可能會變成聲聞種性,他可能會變成緣覺種性,他也可能變成菩薩種性。我們一般就是不決定,譬如空中的羽毛,你運氣好一點,遇到大乘佛法的老師,你就變成菩薩種性,你運氣差一點,遇到的邪師外道,你就變成外道種性。因為你過去生沒有產生一個堅固的善根,所以你就看你今生的造作,來決定你的種性,第四種是不定種性。

第五種是最糟糕的,無性種性。他完全沒有出世的善根,只喜歡修習人天福報。那麼當然在淨土宗它是很強調菩薩種性的,就是說你這個往生淨土,你必須要有大乘的善根,再加上淨土的善根,這一點在《法華經》佛陀是講很清楚。就是說我們一念不覺,從真如開始墮落到六道輪迴,就是離家出走了,那麼離家出走以後,後續就是怎麼回家的問題了。在《法華經》上說,我們回家的道路是不一樣的,不是每一個人都走同一個道路,不是。有些人是直接走快速的道路,直接回家,有些人是要繞個山路,走迂迴的路回家。的確有這些差別,那麼就是看你自己,你回家的道路是走在哪一個道法上,你走到聲聞道、緣覺道、菩薩道,那麼就影響到你成佛速度的快慢了。

所以我們為什麼要研究大乘經典,就是這樣子了。諸位,你剛學佛的時候,很重要了,因為我們一般都是不定種性了,你走在哪一個跑道就是很重要了,非常重要。你現在不知道怕,但是你看《法華經》的時候,因為佛陀講《法華經》的時候,開權顯實的時候,那些阿羅漢,痛哭流涕,非常懊悔,為什麼我們一直同樣依止佛陀來修行,我們只得到一個偏空的涅槃,文殊菩薩普賢菩薩成就這麼多的功德莊嚴,我們什麼莊嚴都沒有,向佛陀提出這樣的質疑。佛陀說這個跟我是沒有關係的!佛陀的心是平等大悲,像雨水一樣普潤大地。佛陀說你的根基小,你一開始就把種性弄小,所以你這個小草,我給你太多雨水對你沒好處,我只能夠對你說苦空無常的法,因為給你太多的水會把你淹死了。文殊菩薩普賢菩薩是棵大樹,你給他的雨水越多,他多多益善,他可以廣修六度。

所以身為佛陀他也不能改造你的種性,佛陀只能夠怎麼樣?應機說法!佛陀不能改造你的種性。所以你一開始學佛的時候,你不是說過一天算一天,不是這個意思,你要看看你這一條路,這個跑道,它到時候是跑哪裡去了。

就是你內心的活動,你是經常怎麼思考的,這是一個道路了,當你走上彎路的時候你就慘了。諸位,你走到中間再換跑道,就很困難了,非常困難,因為你已經產生習慣了,這個定性聲聞遇到佛陀,佛陀跟他講這個法空的思想,他就很習慣又開始執著法執。你對成佛之道,最好一次就把它做好,你不要做的不圓滿,然後再來調整,你就很被動。

所以它這個種性意思就是說,你形成一個什麼種性,就決定你未來的命運了,這個成佛之道的快慢就決定了,佛陀都改不了了,佛陀沒辦法改了。所以我們為什麼要研究《楞嚴經》,開悟的《楞嚴》成佛的《法華》,就是把你的種性弄得正確,菩薩種性先建立起來,不要急著去積集資糧,你要把你的跑道走對了,這個車子走上一個正確的跑道了,然後你再來加速。你走錯了跑道,你加速的越快,你那個種性就越堅固,到最後你根本不可能改變了,你只好乖乖的先成就小乘,初果、二果、三果、四果,再回小向大,再慢慢的往上爬,你的同批的早就成佛了,你還在那個地方慢慢晃,因為你一開始跑道就弄錯了。所以說這個種性,就是很重要的概念。

好,那麼這說明我們無量劫來,我們一般人都是不定種性,那麼我們可以透過我們的學習,我們的教育,把我們的因地發心,把它弄的跟成佛的菩薩種性是一條線的,這是第一個。

我們看下一個種子的種類。那麼影響種性的這些種類是什麼?什麼東西影響我們的種性?為什麼他生出來是人天種性、他生出來是二乘種性、他生出來是菩薩種性?它的理由在哪裡?它的過程是怎麼來的?好,我們來看看種子的種類。首先,我們把我們的阿賴耶識的種子,分成兩類:一個是有漏的種子,一個是無漏的種子。我們把這個有漏種子念一遍:

三、種子之種類

(一)、有漏種子

一、名言種子——謂由名言所熏,能引生一切善惡諸法自果之各別親因緣種子。

二、業種子——謂由造作善惡等業,所熏成之種子,第六識相應思心所,依身口意三,造作善惡等業,熏自思種於阿賴耶識,名業種子。

我們先講講我們今天我們在學佛之前,我們開始在規劃未來,開創未來首先我們要看看我們的過去留下了什麼東西給我們。首先我們一定面對一些有漏的種子。

這個漏是什麼意思?

漏有兩層意思,第一個是過失,第二個是障礙。

那麼也就說,這個有漏就是以自我為中心,所造的善業跟惡業通通是有漏。那麼有漏在因地上,它有貪瞋癡煩惱的過失,因為你依止自我來造業吧,就很可能跟眾生產生對立,眾生讓你滿意的你起貪,讓你不滿意的你起瞋等等,有各式各樣的煩惱,會跟著你的善業一起活動,就是在善業當中夾雜著煩惱,這個叫有漏,因地有過失,有過失的善業。那麼在果報上,它產生了障礙。這個漏就是漏落於生死輪迴,你這個業力呀,只能夠在輪迴裡面得一個果報,這個果報雖然讓你快樂,但是有老病死的障礙,它不得自在。

那麼這有漏的種子,我們把它分成兩類:

第一個名言種子,就是由名言的熏習。名言就是思想,那麼能夠引生一切善念惡念諸法自果的親因緣種子。名言種子它有兩種情況,第一個是透過學習,你可能透過你的師長、同參道友跟你講些什麼話而熏習成一種思想,通過學習而來;第二個通過你的生活經驗,你小時候可能受過別人的傷害,所以你就產生一種比較悲觀的,苦諦的思考也是可能的。所以你的生活經驗,也會給你產生一定的名言種子,包括了生活體驗,包括了學習,都會影響到我們形成一種名言種子,這個就是你的思考模式了。

第二個是業種子,就是由於過去所造的善惡的業所熏習的一種業種子,就是第六意識所相應的思心所。這個思心所是願望、意樂,我們知道造業一定要意樂了,你沒有意樂那就是無心之過了,那就不能構成業力了。業力一定要有主動的願望,當然願望有可能是正的,也可能是邪的,依止身口意的三業造作善惡等業,而熏習這種思心所的種子,在阿賴耶識當中名業種子,我們每一個人造一個業呀,你第八識都會同時產生名言種子跟業種子,同時。

舉一個例子,比方說你布施,你布施的行為做完以後,你的名言種子使你更想布施了,你加強布施的思想,這個叫做名言種子;第二個你布施的行為,會讓你來生得到富貴的果報,叫做業種子。所以你每一種行為,都會成就兩個種子,一個是對你的思想產生一定的增加,第二個是你的善惡的業力,也產生一定的增加,這兩個都增加,但是這兩個都是依止自我意識而生起的,所以它都是有漏的。因為你在造業的這個時候,你沒有修空觀嘛,也沒有發菩提心嘛,所以你會認為說,誒,我來造這個善業那麼以後也是由我來得這個安樂果報,那麼你這樣子想,這個行為就是有漏了,依止自我意識所帶動的身口意,都是有漏的了。

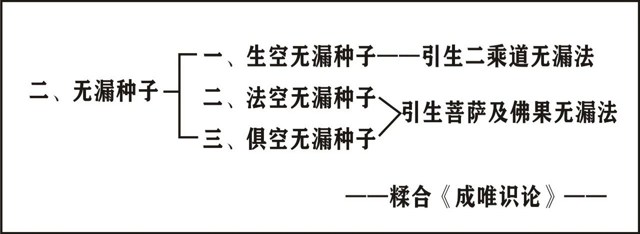

好,我們來看看無漏的種子。無漏種子有三種,我們先把它念一遍:

(二)、無漏種子

一、生空無漏種子——引生二乘道無漏法;

二、法空無漏種子;

三、俱空無漏種子——引生菩薩及佛果無漏法。

那麼無漏種子,它必須跟我空法空的真理相應,就是說它是一種出世間的功德。那麼首先它有三種:

第一個我們看生空無漏種子,就是引生二乘道無漏法的。這個生空就是我空,如果你在修習這個善業的時候,你思惟無常,其實我所修的善業是無常的,那麼我們的身心世界,只是一個心識的活動,修善業,就是第六意識剎那剎那的生滅,面對一個剎那剎那的生滅的外境,由一個無常生滅的心去修一個無常生滅的境,所以這個當中是無我、無我所的,沒有一個主宰者。那麼你能夠修無常觀,來修這個善業,那麼就是生空無漏種子,這種種子不會加強生死的業力,這是第一個。

第二個法空無漏種子,第三個俱空無漏種子。這個大乘的空觀有兩種,一種是根本的空觀,一個是對治的空觀。我們先講俱空。俱空的意思就是說他從根本上觀察無生,所以這個空觀你不需要對治,因為它本來就沒有,本來就沒有生死,本來就沒有業力,因為他直觀真如嘛,他正念真如嘛,所以他本來就站在一種本來清淨的角度來面對人生嘛,這個就是完全沒有對立心,這個叫做俱空,他從根本上觀空,這種理觀是可以的,但是唯識學不採取這個觀法,我們後面會說過,我們唯識學的空觀是對治的。但是這種觀法,在了分段生死特別有力量,叫作無分別智,我解釋一下:

這個就是說菩薩的空觀,在對治這一塊他修無分別智,我們凡夫的執著要經過分別才會生起,就是你必須打妄想你才會產生執著,所以一切業障海,皆由妄想生。我們怎麼知道哪一個人的生死業力特別重?哪一個人知道?就是說臨終的時候有些人念幾句佛號,誒,阿彌陀佛就把他接走了,有些人佛號念了很久他也沒辦法走,因為你的業力太強了。如果你對每一件事情都打很多妄想,你背後的生死業力一定比別人重,因為分別的我法二執,第七意識它最需要第六意識去分別,所以無分別智它的重點在於截斷妄流,就是你這個妄想stop,你不能打下去了,你只有把妄想停下來,你的執著才能停下來。古人有句話叫言語道斷,心行處滅,就是這個道路你不能走下去了,你越往下走越是一個無底洞。就是說你要把這個道路切斷了,截斷妄流及時回頭。

所以諸位,有些人事,你的妄想不能一直打下去,因為一直打下去,你就把自己的生死給綁住了,你綁住了你自己。我們都希望我們每一個人臨終無障礙,但是你知道這個障礙是怎麼來的,諸位知道嗎?是我們自己創造出來的!我們希望臨終的時候很自在地往生,你平常就不能為你的臨終製造障礙,因為你每打一個很深重的妄想,就加強一種生死的業力。凡夫的妄想都夾帶我法二執,所以我們後面會講到,怎麼樣斷生死的業力,有兩個方法:懺悔;第二個修無分別智。這兩個藥都要同時下去,一個事修,一個理觀。

當然這個無分別智,你也可以跟大乘圓教的真如思想配合,就是站在本來清淨的角度來修無分別智,就是站在本來就沒有妄想的角度,來截斷妄想。我再講一次,我們修無分別智就是要把妄想停下來。當然你要是認為妄想是真實的,那你壓力就很大了,你就跟它抗拒了,你要告訴你自己你本來就沒有妄想,然後把它停下來。我們遇到事情的時候,第一件事情讓心中不要講話,你不能講話,因為你一講話就打妄想——名言嘛!所以言語是個道路嘛,你創造一個語言,你就為妄想鋪路嘛!言語的道路,你必須把它的道路切斷了,這個妄想就走不過去了,你只要把你心中的話拿掉,你就不打妄想了,然後你的臨終障礙就沒有了,就叫願我臨終無障礙,這個是根本上,那枝末上也得懺悔業障,這兩個雙管齊下,一方面懺悔業障,一方面修無分別智,那麼這個就是一個是對治的空觀,一個是根本的空觀,一個是無生觀,一個是無分別智,這個我們後面都會說到。

那麼這三種無常觀、無生觀跟無分別智,都是無漏的種子,這些種子你越修越多,它會消除你生死的業力,它會有效地把生死業力讓它沉澱下來。

我們看最後的總結,我們把它念一遍:

首先要檢查我們過去所留下的種子,有一種是堅固的,有一種是不堅固的。那麼堅固的就是影響我們種性了,一個種子是不堅固的,我們可以進行一些修改。那麼這些堅固跟不堅固的種子,又分成兩類,一個是有漏的,就是以自我意識所帶動的業力跟名言。那麼這個有漏包括了善業也包括惡業,因為你有一個我你也可能造善,因為你這個我你也可以深信因果嘛,你如果這個我是相信因果的你就造善,就得安樂果報;如果這個我是不相信因果的那就造惡。所以有漏包括善惡,但是無漏只有善沒有惡,佛菩薩不管示現什麼樣的情況,佛菩薩即便示現殺盜淫妄全部是善,因為他都是依止空正見跟菩提心,叫作順逆皆方便。佛菩薩的造業沒有罪業,所以無漏的只有善業,這個種子它形成我們的一個思考,我們可以把它分成三類,比方說有漏種子,有漏種子的根本思想就是以自我為中心。

你看一個人,他完全不修無常觀無我觀,他在佛教界裡面整天修福報,他會有一個特點,他的內心世界特別的剛強傲慢,尤其是福報越大的人那個我特別大,因為平常他走的道路都走這個道路嘛,他平常就在這個道路上走嘛,當然他的生死業力也特別重,因為他平常的活動,都是由自我帶動的。所以你不斷地熏習自我,他那個自我力量就強了。

第二種是屬於我空的人,經常修我空觀的人,這種人你跟他接觸你會發現,這個人內心調柔寂靜,不喜歡多事,但是因為他無我他的心是調柔的,調柔善順的,他不會想要去主導什麼東西,他認為一切都是因緣所生法,這個人我們可以判斷這個人的阿賴耶識他的內心世界,他我空的功能很強,他散發出來的身口意是調柔寂靜的。

當然大乘菩薩除了調柔寂靜以外,他必須要多一個廣大圓融,他要多一個法空的思想,心量廣大,做事情善巧圓融。你看懺公師父常說我們做事情怎麼樣做好,我們就怎麼做,看因緣辦事,這就法空思想了,他那個思想就比較圓融廣大了。所以我們應該要不斷地去反省自己的內心世界,你是走在一個什麼樣的道路上,就是你的種子是哪一個勢力強,你是屬於剛強傲慢型的,你還是屬於調柔寂靜型的,還是屬於善巧圓融型的,在你死亡到來之前你都有機會調整,因為它養成一種勢力的時候,這樣講,你平常的念頭就是你臨終的念頭了,因為它這個水流,就是說它不斷地往這邊流,你不去改變它就繼續流下去的了。當然你沒有失掉生命之前,你有機會去調整這個水流的,但是前提是你先了解自己,就是說你現在形成這樣的思考模式,是你要的嗎?是跟你的目標相應的嗎?你要先想一想!

所以我們在教理當中先了解自己,就是說你現在是怎麼樣,然後你的目標是什麼,現在我們在學教理的時候先想一想,就是說你現在的等流性跟你的目標是不是順從,說我要往北方去,結果你走到南方的道路上,這個就是你的因果不順從。你要求生淨土,結果你不斷地在增長生死業力,這個就不順從嘛!我們現在不是說,學佛不是說你看到車子就一路的開,你看看這個道路,到底是不是你要的道路。佛教是先有目標再有因地,先目標管理,就是說要發願呢,就是說你要不斷地反省自己,你現在走在一個什麼樣的跑道,你是跑上了淨土的跑道了嗎?

人生真的是有跑道的,就是種性。當然我們剛剛講過,所有的種子都是剎那剎那生滅的,它是可以改變的,但前提是你最好先了解你自己,你現在的內心是走在一個什麼樣的跑道?跟你未來的目標是不是相應?如果相應了,恭喜你,你修行上路了,繼續走下去;如果不相應,趕緊調整,你還有機會。