佛弟子文庫

佛弟子文庫(第三十講)

請大家打開講義第六十六面,我們看丙三:通達位。

那麼發了菩提心的菩薩,他從前面的資糧位——懺悔業障、積集資糧,透過他對於業果的信解,慢慢的、慢慢的進入到加行位。加行位這個時候,他的止觀力量增長了,所以他對於空性的觀照,已經能夠慢慢的順從,對空性的道理雖然沒有證悟,已經能夠順從。那麼經過暖、頂、忍、世第一的階段以後,他最後就到達通達位了。這個通達,他的心正式的通達到空性的道理去了。我們來看它的名稱的安立,請合掌:

丙三、通達位

[釋名——言「通達」者,「體會」義,謂此位菩薩,發「無漏真智」,「體會真如」,故名「通達’,亦名「見道」。]

那麼通達是什麼意思呢?就是他心中有一種很深刻的、全盤性的體會。這個體會是來自於什麼呢?一種無漏的真智,去體會二空的真如,叫做「通達」,或者叫做「見道」。前面的智慧雖然無漏,但是不能講真智,因為前面的加行位的菩薩是:「現前立少物,謂是唯識性」;那麼這個加行位的菩薩,在觀一切法空的時候,他要透過佛陀跟祖師的語言文字的引導,所以他帶相觀空了。既然帶相就不真實,他只能夠叫「隨順」於真如,不能講「通達」真如。

通達真如:你的心要進入真如,對不起,你第六意識只要夾帶任何相狀,你就進不去空性。進入空性只有一個密碼:叫做離一切相,不管這個相是雜染相、不管這個相是清淨相,都要放下,否則你第六意識就進不去。所以加行位的菩薩只能夠叫「順從」真如,因為他「現前立少物」。但是這個通達位的菩薩,是把最後的那些法義也放下了,所以叫無漏的真智。所以他是全盤的體會契入真如了,也叫通達,這跟前面的隨順真如,那這兩個層次不一樣了,他從前面的隨順而趨向於通達。

那麼他到底通達了什麼道理呢?這有兩塊:一個真見道;一個相見道。我們先看看真見道:

[內容: 一、真見道——體離虛妄,親能證理,實能斷障,故名為「真」。謂「根本智」入無分別,誠證「真如」,能所冥契,諸相叵得,名「真見道」。]

那麼通達真如以後,它第一個所通達的道叫「真見道」。為什麼這個道叫「真」呢?當然這個真見道,指的是我空、法空的真理了,因為這種空性的真理,它是沒有這種虛妄的生滅相,而且它不像天方夜譚,它是可以親自證入的。那麼證入以後什麼好處呢?它有斷障的功能,它斷除煩惱障、所知障,所以叫做「真」。真實的東西,一定要合乎一個條件:不能變化。你得到以後,你永遠就是一得永得,它永遠不會失掉。為什麼財富不真呢?因為你今生很有錢,來生變得貧窮,所以財富對你來說不真,因為你不能永遠的擁有它,你只是借來的,你跟因緣借來的。但是空性的道理,你要麼沒有證得,你一旦證得,你未來的生命,它就永遠不會失掉了,所以叫做真。就是根本無分別智它證得真如的時候,是能所雙亡,諸相叵得,一切相不現前叫「真見道」。

所以我們說過一個人能夠進入真如,只有一種情況:就是要把所有的相狀放下,把雜染相、把清淨相、把佛法都要放下,那麼這個時候叫離一切相,叫「真見道」。它這個「真」就是它離相清淨,或者叫從假入空。

我們再看另外一個相見道:

[內容:二、相見道——「相」者「類似」義,謂從前「根本無分別智」,起「後得智」,分別諸法事理,模仿真見所有功能,以諸言說等善巧,化度有情,亦得悟入,名「相見道」。

通達位的菩薩,他第一剎那先進入空性,這個時候他心中是完全沒有相狀的,但他下一剎那,他出來以後,他會證得第二個叫「相見道」,這個「相」就是隨順、類似。就是說這個菩薩,他從自受用的角度,他依止根本無分別智證得空性以後,但是這個菩薩他曾經發過願,他有什麼願?——眾生無邊誓願度!所以他從自受用,他一定會同時想到:無量的眾生在輪迴當中,都還在攀緣種種的相狀,受著輪迴的痛苦,所以他就要想要怎麼去引導他,所以他依止願力跟空性的結合,他就會產生有相的後得智。那麼這個後得智它開始活動了,因為他第六意識進入無分別智的時候,他的活動是要停止的,他不停止活動,他進不去空性。但是他進入空性以後,他不像小乘的聖人就永遠休息,他可能只是暫時的休息,因為他的大悲心會把他推出來,所以菩薩安住空性時間不會太久。

那麼他一旦進入空性的法海去過一次,他後來的智慧叫做後得智了,他有資格去分別諸法的事理,去模仿真見道所有的功能——「以諸言說等善巧,化度有情,亦得悟入,名相見道」。

我們解釋一下,先解釋真見道。

舉個例子:比方說弘忍大師,他要傳法給弟子們,六祖大師跟神秀大師都提出個偈頌,六祖大師的偈頌是:「本來無一物,何處惹塵埃」;神秀大師是:「時時勤拂拭,莫使惹塵埃」,為什麼六祖大師的偈頌,他能夠傳法,能夠傳給他?因為六祖大師的偈頌合乎真見道!神秀大師是一個很用功的人,但是他帶相觀空,他還帶相,「時時勤拂拭,莫使惹塵埃」,這個鏡子,我一搞髒我就把它擦乾淨、一搞髒就擦乾淨,這個頂多是加行位了——帶相觀空;但是六祖大師的意境是「本來無一物」,連鏡子也不可得,那這個是離相清淨了——諸相叵得。所以他們兩個的檔次是有差別的:一個可能是資糧位,也可能是加行位,你只要帶相,如果相帶的很嚴重那就資糧位,如果相帶的不多——「現前立少物」,那就是加行位。那麼六祖大師的「本來無一物」的意境,那已經是離相,那是真見道,見道位了。所以他得法是有原因的,因為他入了真見道了。

那麼相見道是怎麼回事呢?

也舉一個例子:洞山良价禪師,他當時是一個大禪師了,他當時主持了一個三個月的結夏安居,但是他在禪堂跟大家坐了三個月,他一句話都沒講!那麼三個月結束以後,當然大家東西南北來的都要回去了,要回到各自的道場,那麼上座就領著大眾跟和尚告假,上座就說:和尚,您三個月都沒講話,現在要走了,請您慈悲,講一句吧。洞山良价就講了,他說:「東去西去,不如到萬里無寸草處去。」東去西去,當然也可能指的身體,也可能指的是內心,就是你要回去了,有些人往東跑,有些人往西跑,當然你身體往哪裡跑,心就往哪裡跑。那麼這些所有的「去」,最好的是:不如到萬里無寸草處去——相見道。

諸位,這句話佛經有嗎?沒有,佛陀沒有講,但是他講這句話,他是有一定的引導性的,他是什麼?——模仿真見道的功能。就是說這句話不是「道」,但是你把這句話不斷的思惟,它會引導你趨向「道」。也就是說我們一個資糧位的菩薩,我們要得到道是叫「文以載道」——從佛陀的文字去尋找「道」,但是這種曾經從「道」出來的人,他們從「道」裡面,能夠創造無量的文字來引導我們。但是諸位,你要知道:你沒有經過真見道,你不要隨便寫偈頌。在蓮池大師的雲棲的規矩裡面:「隨便拈偈頌者——擯。」有人不服氣了:說寫寫偈頌為什麼就要擯呢?蓮池大師說:因為你沒有資格!你沒有真實的見地,哦,我也寫個偈頌出來,結果「一盲引眾盲,相繼入火坑。」你寫的偈頌必須要隨順於真見道,這種一定要開悟的祖師。

所以我們凡位菩薩呢,我們只能夠說:欸,這句話是某某佛陀說過、這句話是祖師說過,我們才可以去宣揚,不能說:誒,我自己打妄想,想出一個偈頌寫出來,大家回去背,不可以,你沒有那個資格。你沒有資格開一條道路來引導別人,我們現在只能夠做一件事:就是老實的遵從佛菩薩的道路,就是「欲知山上路,須問過來人。」等到你到了山頂以後,你自己可以開出一條道路出來,因為你有資格了,因為你上去了嘛,你可以講出一句話:東去西去,不如到萬里無寸草處去,可以!這句話經典裡面完全沒有,但是符合佛經,跟修多羅義是相符的,所以它也等同佛說,這個就是相見道。他能夠開出一條方便門,他不用看經典的,他這種人不太需要看經典的,他講的話就是經典,當然這個只是針對空性,如果是一切法的方便門,那他還得學習了。但是他引導大家進入空性這一塊,他不需要學習,但是假觀,他還有一條很長的路要走。所以從真見道以後才有資格叫相見道,就是說這個人有資格,開出一條不同於佛陀、不同於祖師的法出來,而最後的結果的目標跟佛陀是相同的,這叫相見道。

好,我們來看這個偈頌:

○頌曰:

若時於所緣,智都無所得,

爾時住唯識,離二取相故。

那麼這個菩薩,在這個四加行的暖、頂、忍、世第一,進入世第一的時候,他在那種堅固的這種禪定的當中,他修學我空觀、法空觀,突然間「啪」,一念之間,一念的相應,這個時候對於所緣境——「智都無所得」。他本來是「現前立少物」,他本來要依止文字相來觀空,他突然間文字相放下了——言語道斷,心行處滅,進入一念不生。這個時候——「爾時住唯識,離二取相故」,他正式的跟空性相應,這個時候是離言說相、離心緣相、離所有的相。

所以真正的道法是不能形容、不能解釋的,除非開方便門,示真實相,你要引導眾生。但是菩薩進入空性那個時候,自受用這個時候,是一句話都沒有說的,沒辦法解釋的——言語道斷,心行處滅。所以一個人入道的時候,是沒有相狀的,所以「爾時住唯識,離二取相故」,所有的相狀全部停下來。那麼也就是說他是要先成就空觀,他才有資格講到假觀的這一塊。

當然這個見道位時間也不長,它比四加行還短,見道位在唯識的判教:就是初地菩薩的初心那一剎那。入、住、初,從初地菩薩的「住」,入、住、初,住位以後就入修習位了,所以他的見道位只有……可以說一剎那而已,就是初地的初心這一塊。一旦入了住心,那麼他就是後面還有很多路要走了,因為他後面開始怎麼樣?——從空出假,廣設方便,然後真實的積集資糧了。這個時候資糧力,他這個資糧,跟前面的六度的資糧不一樣。前面的資糧多分還是人天福報,因為這個資糧位菩薩還是在六道打滾嘛,這個證得空性的資糧啊,那不是一般的資糧——叫做成熟眾生,莊嚴淨土!他所有的資糧,是用來莊嚴他未來的佛身跟淨土,是一種功德莊嚴。

我們來看看一個證得空性的菩薩,他後面該怎麼走呢?好,我們來看看修習位。先解釋名稱:

丙四、修習位

[釋名——菩薩從前「見道」起已,為斷餘障,證得「轉依」,複數數修習「無分別智」,故名「修習位」。]

那麼這個資糧位的菩薩,從散亂心的一種攀緣,到了加行位的攝心,到了通達位的證入空性以後,他「為斷餘障」,初地菩薩的障礙還有什麼呢?在《八識規矩頌》說:「俱生猶自現纏眠」,他還有來自於第七意識微細的我、法二執,非常微細了,所以他必須要去斷除這個俱生的我、法二執,來證得兩種轉依:轉煩惱障成大涅槃;轉所知障為大菩提,所以他繼續的修習無分別智,故名修習位。這個《成唯識論》在講修習這一塊,其實沒有講完全,它只講到自利這一塊。其實這個菩薩,他繼續的內觀真如,往更深層的真如的空性去走,因為他還有微細的執取;但是他向外呢,那是不可思議了——十波羅蜜!他隨緣的去度化眾生,但這個菩薩不是一般的菩薩,他有種種的神通三昧了,因為他在加行位的時候,已經成就三昧了。好,所以他是內觀真如、外順眾生,他由恆順眾生,來生起種種的善巧。我們看它的內容:

[內容——菩薩於「見道」已,發「根本無分別智」,斷分別起二障,證唯識理;後為斷捨俱生起二障種子,證得「菩提」、「涅槃」二轉依果,複數修習「無得」、「不思議」、「出世間」、「無分別智」、及「十波羅蜜」之勝行,經「十地位」,名「修習位」。]

那麼菩薩從前面的見道以後,他產生的一個粗分的根本無分別智,斷除粗的分別起的煩惱障、所知障,證得粗的二空真如理。當然這個菩薩他在因地發願:佛道無上誓願成!他不會以此滿足,所以他的內觀還得要繼續走下去。他為了斷捨這種第七意識所相應的、俱生的二障的現行跟種子,證得菩提涅槃二轉依果,他繼續的修習無得、不思議、出世間、無分別智及十波羅蜜的勝行。

我們解釋一下,修習位的菩薩做兩件事:第一個上求佛道。當然「佛道」那就是內觀,但他的內觀,他是無得、不思議——無所得,而且是不思議境。我們前面說過資糧位的菩薩的智慧,完全是思議境,因為資糧位的菩薩要生起智慧,只有一種情況:就是乖乖的隨文入觀,把祖師跟佛陀的法語背起來:「何期自性,本自清淨……」,他必須從文字去作意,才能夠產生相應的智慧出來,所以他必須要心思口議,他必須要夾帶名言,這個修習位的菩薩,他的智慧是不思議,他不需要名言,他就任運的能夠契入二空的真如理。

《華嚴經》舉一個例子說:這個船要進入大海,最難的是前面那一段,因為它有地心引力,船要離開陸地的時候,他要用力地去劃——要作意。我們凡夫剛開始修習智慧,一定要去背很多偈頌,從偈頌裡面去思惟、觀照,然後才產生那種少許的光明出來。就是剛開始離開大海的時候很辛苦的,因為地心引力要把你吸回來。當這個船進入大海以後,它就任運的可以行走了,它離開地心引力了,這是初地以上的菩薩。他不管白天、不管睡覺,他的生命只有一種情況:就是不斷的進步!他沒有退步這件事情,他沒有退步。生命對他來說就是不斷的增上,只是增上的多、增上的少而已了:他努力一點,就增上,就走得快一點;他不努力,就走得慢一點,但是他生命裡面,沒有「退轉」這兩個字了,沒有這兩個字,因為他內魔已除、外魔已消!生命中最可怕的煩惱的障礙——沒了;外在的:這個菩薩不要說鬼神障,魔王都不敢動他。

其實你到了加行位魔王就不敢動你,因為這到了禪定的人——初地,魔王他還是六欲天嘛,魔王只會欺負這個六道眾生的資糧位的菩薩。所以初地菩薩,他內、外的障礙都沒有了,所以這個人再思惟法義很順暢,這個車開得很順,因為他所有石頭都沒有了。所以他的進步叫做自然進步,就是這種進步叫不思議境,他不必刻意去學習什麼,那麼這種智慧是出世間的無漏的無分別智了,跟前面的資糧、加行,要經過一些學習、思考才能夠成就智慧是不一樣的,它任運現前!那麼當然這個指的是他的自受用。

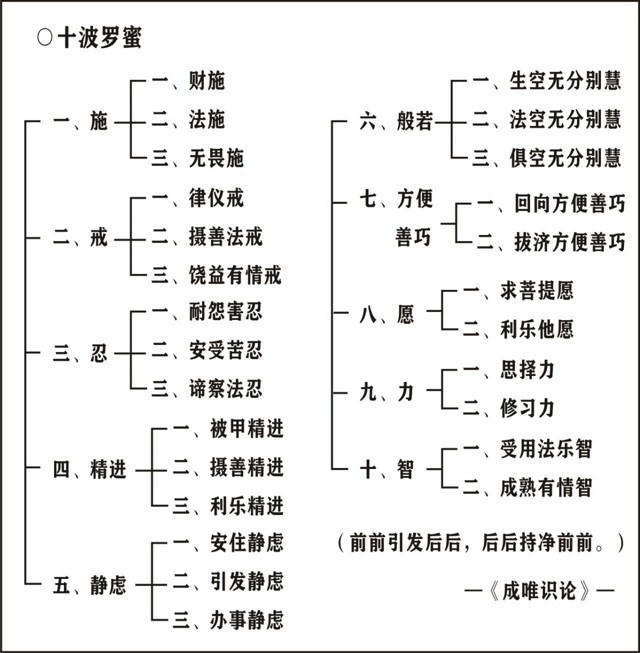

那麼他受用:他開始接觸人群,修習廣大的十波羅蜜去積集資糧,去成就他的未來的法身淨土。經過了十地,這個十波羅蜜剛好配十地:初歡喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地,經過十地,最後入等覺——成佛!

我們來看看這種法身菩薩,這種不可思議的十波羅蜜。那麼嚴格來說,資糧位的菩薩修六度,只能夠叫做六種的「資糧」,沒有資格叫「波羅蜜」,因為波羅蜜,它必須要達到車乘到彼岸,這個到彼岸,包括把自己載到彼岸,包括把別人達到彼岸。所以初地菩薩他只要一出手,他不出手則已了,在佛經上說:初地菩薩一旦現在你的前面,那他絕對不會讓你空過——「心念不空過,能滅諸有苦」。所以他這種十地菩薩,他的每一個波羅蜜,都包括了自度跟度他的殊勝功德。

那麼這個十度——十波羅蜜,我們把它分成兩塊:第一個布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧,這一塊是真見道所成就了,後面的方便善巧、願、力、智,這個是相見道——後得智所攝。那麼這個六度它有兩塊,當然它也包括一種善業的資糧了,有安樂道。所以十地菩薩他一旦來到人世間,他一定是做大福德:要麼做國王的兒子,要麼做大富長者的兒子,但是這個善業這一塊我們就不談了,我們談談他不共的地方——他波羅蜜的地方,就是十地菩薩他在修這種善業的時候,他有什麼不共的地方呢?我們把前面的四十八頁,把它拿出來複習一下,四十八頁講到這種聖人在行菩薩道的六種殊勝。來,我們把它念一遍:

一、由所依最勝,謂菩提心為所依故;

二、由事最勝,謂具足現行故;

三、由處最勝,謂一切有情利益安樂事為依處故;

四、由方便善巧最勝,謂無分別智所攝受故;

五、由迴向最勝,謂迴向無上正等菩提故;

六、由清淨最勝,謂煩惱、所知二障無障所集起故。

那麼前面的資糧位的菩薩在修習六度,叫做懺悔業障,積集資糧,但是初地以上的菩薩修學六度,叫做波羅蜜,因為他已經有車乘的功能。我們來看,他有六種不共於資糧位的菩薩的六度。

第一個:他依止是殊勝的,因為菩提心所依止故。資糧位的菩薩要發起菩提心,在唯識學上說:他要靠作意。比方說資糧位的菩薩要布施,他要先想一下才可以布施,他想說:哦,「諸未施財無常滅,由施反能有財庫」。我這個錢財不布施,我死了以後就什麼都沒了,那麼我把這個布施的時候,我把這個生滅的財,轉成一種資糧,我可以把這個資糧,通過死亡帶到來生受用。所以資糧位的菩薩的菩提心,要靠作意來帶動;初地以上的菩提心不必,他任運的生起菩提心,他不必靠作意了,所以他的依止是菩提心。資糧位的菩薩,要依止作意,才有菩提心,他是任運的生起菩提心,所以這個依止是最殊勝的,他的菩提心是主動的菩提心,跟資糧位的被動的菩提心有所差別。

第二個:由事最勝故,具足現行故。那麼他在修習這些六度的時候,他每一個法門都具足其它的法門。比方說他布施,一定包括持戒、忍辱、精進、禪定、智慧,所以他的這種事修是互含互攝的,也特別殊勝。

第三個:處所最勝,謂一切有情利益安樂事為依處故。他的「處所」就是目標,他一旦出手,一定會對眾生產生兩個效果:第一個讓他現世安樂;第二個讓他來世解脫。所以他的那種善巧方便,他就有辦法設制一套方法,讓你這樣子做了以後,今生離苦得樂、來世解脫,所以他的處所——他的目標是殊勝的。

第四個:由方便最勝。那麼他雖然度化一切眾生,他心中根本就沒有作度化眾生的想法,他「而無一眾生所度者」,因為他心中是無分別智,所以他心中,他去忙完一個因緣以後,他心中沒有留下任何的相狀而去執取。

第五:由迴向最勝。那麼他會把所有的福德、智慧資糧,把它迴向正等菩提,就是迴向他的未來的法身淨土——成熟眾生,莊嚴淨土。

第六個:清淨最勝。他在整個過程當中,不像資糧位的菩薩走的很辛苦,因為他有種種的煩惱障、所知障,來障礙他;他呢,他的身心世界,是一種無障礙的境界,他想做什麼就可以做什麼。

好,那麼這個是講到修習位的菩薩,他不共於資糧位的菩薩。當然這個他除了空性的自我調伏以外,他還有善巧方便。我們把這個七、八、九、十,就是這個不共於前面六度的地方,把它念一遍:

七、方便善巧:一迴向方便善巧,二拔濟方便善巧;

八、願:一求菩提願,二利樂他願;

九、力:一思擇力,二修習力;

十、智:一受用法樂智,二成熟有情智。

這個初地以上菩薩,在布施、持戒、忍辱、精進、禪定的過程當中,除了我空、法空的無分別智以外,他還有四種的善巧智慧:

第一個:方便善巧。他第一個能夠迴向,他會把這種有為的事相,回歸到無為的真如——回事向理、回因向果、回自向他,這個是講他的自利的功德;那麼他第二個:拔濟方便善巧。我們前面說過:初地以上的菩薩一旦出手,他一旦遇見你,他一旦出手,他一定有救拔你的功能,不像我們資糧位的菩薩,只是跟你結個緣,他一定有他實際的效果出來,他有拔濟方便的善巧。

第二個:願。那麼他心中有兩個願,第一個:當然求菩提願;第二個:利樂有情願。也就是說他對世間的果報,完全無所求了,不像資糧位的菩薩偶爾打打妄想,還會去追求人天的福報。

第九:力。思擇力跟修習力。思擇力指的是他對於道理的觀照:空觀、假觀的觀照;修習力是指的他對六度的事修。他一方面理觀,一方面事修,不斷的去要求自己增上。

第十:智。那麼受用法樂智跟成熟有情智。那麼受用法樂智是指他的自受用,他開始親近十方諸佛,學習佛法的時候,他有殊勝的法樂,包括涅槃寂靜樂、菩提覺法樂。我們凡夫的心,外表很多的妄想跟障礙,佛陀說我們的心就像湯匙,哈哈,湯匙去接觸甜美的湯,沒有感覺,所以你去讀大乘經典,你沒什麼感覺很正常,因為我們是湯匙;那麼聖人的心去聽佛陀說法,就像舌頭,他跟這個美味的湯接觸的時候,他有這種法樂——受用法樂智。那麼當然他在自受用過程當中,他也會去施設一個方便,去教化眾生——成熟有情智,他會把他的心得跟大家分享。

那麼這整個十波羅蜜的關係:前前引生後後,後後持淨前前。後面的東西,對前面是有很大的幫助的。來,我們來看天親菩薩的偈頌:

○頌曰:

無得不思議,是出世間智,

捨二粗重故,便證得轉依。

那麼天親菩薩讚歎初地以上的菩薩的智慧是:無得不思議,是出世間智。那麼這種無分別智有三種功德:第一個無所得。他度了這麼多眾生,他不覺得他有在度眾生;不思議:那麼他這種智慧是任運現前的,他不必經過如理作意,也不要帶相觀空,他自然的跟這個智慧相應,而這個智慧是什麼智慧呢?是一種無漏的清淨的智慧。無得、不思議、出世間,是讚歎這個智慧的殊勝。那麼這個智慧有什麼好處呢?——「捨二粗重故,便證得轉依」:他能夠遞遞捨掉煩惱障、所知障,成就大菩提跟大涅槃。也就是說他的六波羅蜜,從前面的資糧而轉成功德莊嚴——菩提涅槃,二轉依果。因為他已經不在三界六道得果報了,除非他乘願再來,按照他自受用來說,他自己是安住在菩提涅槃,當然他的大悲心來到眾生的世界,示現各式各樣的相狀,那另當別論了。

好,我們講到修習位。還有五分鐘,大家可以提出來什麼問題,討論一下。

[學員問]:「師父慈悲開示,請開示第六意識的妄想分別,與無分別智的區別在哪裡?在日常生活中如何掌握無分別智?」

[師父答]:無分別智在凡夫的階位,他要如理作意,也就是他是要思考的。因為你什麼都不想,那只有一種情況,那就是打妄想!因為你不是初地菩薩,初地菩薩是什麼都不想,那是自然的流入法性大海,他是游於甚深法性三昧;那我們什麼都不想,那就自然的打妄想。所以你是要有想,當然這個想,你不是按照自己的自我意識推動的,你是依止佛陀的言教:就是「本來無一物,何處惹塵埃。」你必須要安立一個法在你的心中,由法來帶動你的心去想——就是皈依法。你不可能離開了法去修無分別智,不可能!你沒有那種能力,離開了法你只有一種情況,那就是打妄想,只有一種情況,因為你的障礙太大了。

我們凡夫的心就像一條魚在逆水中游,所以你很自然就打妄想,很自然!因為你的煩惱障、所知障會衝擊你,你第六意識夾帶了煩惱障、所知障嘛。所以你能夠入無分別智只有一種情況:就是抓住這個法,逆流而上,所以凡夫的問題就是障礙太大。

其實思惟法義不難,關鍵是你是在逆水中思惟——你來自於你內心的煩惱障、所知障太大了。所以如理思惟,是修無分別智的第一步,而且這個剛開始要在佛堂修,你不能夠說你:我一開始就來到這個雜染的境界,我修無分別智——你馬上失敗!因為你本來煩惱就重,外境又刺激你,你這不是內憂外患,是吧?所以剛開始的修學,按照《小止觀》的次第是先靜中修,因為你的善根薄弱,你必須把你心中的觀照力,慢慢培養起來的時候,你才能夠踏出佛堂去歷練。也就是說當你是一個幼苗的時候,它是需要保護的,你不能把一個幼苗丟到暴風雨當中,結果就退轉了。

所以無分別智:第一個依止法義思惟;第二個要在佛堂修。在這個障礙沒有現前的時候,就是這個煩惱障所知障,它刺激你最少的時候,你一天裡面,一定有時候心哪,相對心平氣和,對不對?沒有太多敵人,這個時候是你最好的時候,趕快把這個善根栽培起來,你不能在兵荒馬亂的時候,修無分別智,所以無分別智的修行,剛開始是:息諸緣務。

[學員問]:「師父上課時曾經提到,可教育第六意識提升到正念思惟,請問這是哪個意識在提醒第六意識、教育第六意識?或是第六識的自我提醒、自我教育?」

[師父答]:第六意識它有很多的心所,我們這次沒有談到心所,因為我們只是個概要。其實第六意識的心王,它有五十一個心所,其中我有講到叫「作意」——如理作意,對不對?心所就是它的功能,因為第六意識本身沒有好壞,它只是一種想像、分別。它的好壞是它旁邊的眷屬,就它跟什麼心所在一起,它就變成什麼樣。因為第六意識交了很多朋友,它本身沒有好也沒有壞。但是第六意識要能夠產生一種所謂的思惟,它必須有作意,而這個作意,是經過學習以後的如理作意:它要經過前面的佛法的思想教育,到勝解、到念、定、慧,也就是說你必須要先經過佛法的教育,然後遇境逢緣再把這個作意帶動起來。是誰讓第六意識去思惟法義的?就是第六意識有一個很重要的功能:叫做「作意」心所,就是靠它。你要經常保持警覺性,你警覺性不能太差。

所以我們培養第二念的正念,就是你隨時要知道,你煩惱活動的時候,你的作意就開始要提醒你:哦,你已經陷入到一種障礙境界了,這個時候你的如理作意就要提醒你了。所以你受戒對你有幫助,因為受戒這個「戒體」就是一種作意,它會提醒你:你的第六意識受到煩惱攻擊了,它有一種防非止惡的功能,或者你發願也可以。但是你如果說沒有受戒,也沒有發願,那你就糟了,你第六意識要被煩惱攻擊了,很久很久很久你才知道、你才會發覺,那就不是第二念的正念,那可能很多念了。所以你要麼受戒,要麼自己要發願,你要有一個願力。因為你有願力,你才可能保持警覺性,你才可能保持,而這個時候作意才會出來。所以是誰在提醒第六意識呢?就是第六意識裡面有一個功能:就是作意心所,是它幫助你了。好,最後一個問題。

[學員問]:「請問什麼是自我意識?是自以為是嗎?對治自我意識,是指以眾生、菩提心為出發點嗎?」

[師父答]:好。自我意識就是我們的第六意識在斷惡修善的時候,我們有一種想要主宰的概念出來——有所得。我們認為這一切都是真的,想要去得到一些什麼東西,好像今生,我不得到一點東西啊,不太甘願的感覺。就是說我們希望在今生的當中,拿一點東西,把它拿到來生去受用,有這種概念,你想要主宰它、想要去攀緣它,這個就自我意識了。

就是第六意識它不安分——真如不守自性,本來你不要去攀緣,該你的,什麼都跑不掉,但是我們就喜歡多事。就是說按照因果法則:你不要去追求,該是你的東西,它自已會顯現的,你根本不要多事的,但是第七意識就喜歡多事——去攀緣,就把整個心給搞砸了,把因緣搞砸了。就是這因果法則,本來它是一個自然的輪動:你造善,你一定會得到安樂的果報,但是你去攀緣它的時候,就讓這個果報變成卑劣——本來是功德莊嚴,變成人天有漏的福報了。所以我們想要去得到一個東西,有所求、有所得,這個就是有自我意識。所以對治自我意識只有一種情況:就是無分別!因為有所得心,它必須要靠很多的分別去帶動它。所以你看天親菩薩,怎麼讚美這個初地菩薩:「無得不思議。」第一個無所得的智慧。

我們剛開始會建立一個善惡的概念,這個是很正常,但是你不能永遠活在善惡,因為你這個善惡還是有所得。你要從善惡的概念,要進入到無所得:就是說你該造善還是造善,你該斷惡還是斷惡,但是你不要有一種想要去得到什麼東西的思想,因為該是你的,就一定是你的,你不必多事,因果法則是絕對不會錯亂的。不是說:哦,你求,它才會有,就是你求,結果把因緣搞砸了,佛法是這個意思。你不求,你得到的是更多、更莊嚴,那你要去求,那對不起,你啟動了第七意識。第七意識的可怕,它擾亂了因果,第一個:因地,它擾亂第六意識,讓你的所有的資糧變成卑劣;更可怕的是第七意識,它向內跟第八識結合,把你所有的業力變成生死輪迴。

所以這個第七意識的可怕,內、外都干擾:向外干擾第六,讓你所造的善業是有漏;向內它干擾第八,把你的業力竄成生死輪迴。所以它的可怕是不得了的,它的影響是不得了的——內、外干擾。第六意識跟第八識都是依他起性,本來都是無辜的,就是第七意識——自我意識在那邊作祟。所以你看,整個唯識學第一個下手:就是除了一開始斷惡修善——資糧位的菩薩,一到加行位,就開始面對你的根本問題了——就自我意識了,一到加行位以後,所以這塊是很關鍵。

當然淨土宗也很關鍵,因為你自我意識太強的人,你要離開娑婆世界很難的。因為你這個一切法的執取太重,你很難放下娑婆世界。我們在娑婆世界已經打滾太久太久太久,你不可能把所有的東西,一個一個對治:哦,這個是無常,把這個放下,A是無常的、B是無常的、C是無常的、D是無常的……不可能!你不可能把你過去所有的執著都放下,你只有一種情況:從根本上把這個自我放下,所有都脫落了。因為它都跟自我意識有關係,所以你要是夠聰明:擒賊要擒王,你不對治自我意識,那你就很忙了:「時時勤拂拭」,哦,這個鏡子那麼大,你慢慢去擦吧,真的,那你很辛苦,就是「修道多辛苦。」所以你沒有般若方便,你花的時間多,效果又差,你這個鏡子髒了很簡單:把鏡子拿掉就好了——「本來無一物」,它本來就沒有嘛!這一句話只有偉大的佛陀跟歷代的祖師說得出來,觀一切法空——就是最簡單的方式,你的心全部停下來。

所以臨終的正念就是這樣,你不可能一一的去:哦,這個是無常的、那個也是無常的……來不及了,臨終的時候來不及了!你觀察:這個都是無所得的,人生本來如夢如幻,你只要把那個自我拿掉,你來人生,你不是想要得到什麼,那只是一個因緣的流動而已,它只是業力的顯現,緣生緣滅的假相而已。在因果當中沒有一個自我可得,這個就是緣起性空。

所以你不斷的串習,臨終的時候,你就很容易。當你這個生命結束的時候,你就很快的從過去跳脫出來,去面對未來。如果你有所得心很重,你很難放棄過去,那你就沒有所謂的欣求極樂,因為你連娑婆世界都放不下,你前腳都踏不出來,那就沒有未來可言——一個人活在過去,你只好失掉未來。所以當你離開娑婆世界的時候,你是不是能夠很輕鬆的走出那個有所得那一關,也就是說你必須要從娑婆世界走出來,你才可能進入彌陀的光明。你不可能兩個都要:哦,娑婆世界我也想要,阿彌陀佛光明也要,沒有這種人,因為這兩個是不兩立的。

好,我們今天先上到這裡,我們下一堂課會把它整個上完。那如果有時間的話,我們會安排一個研討,會把整個唯識的課程做一個研討。