佛弟子文庫

佛弟子文庫(第三講)

諸位法師慈悲,陳會長慈悲,諸位菩薩,阿彌陀佛!

請大家打開講義第九面。

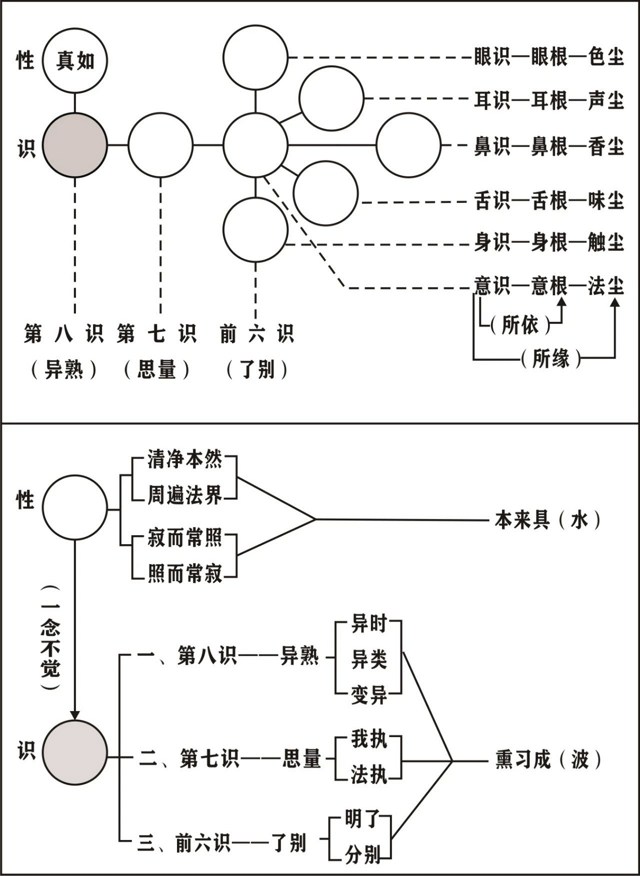

第九面,它談到了我們眾生的兩種緣起。那麼佛陀在大乘經典把我們生命的緣起分成兩大塊,一個是屬於一種清淨的緣起,一種是屬於雜染的緣起。那麼這兩種緣起的根本是不太一樣的。清淨的緣起,它的根本是依著真如。那麼真如它有兩個特點,第一個是何期自性本自清淨,第二個是何期自性本自具足。那麼在一念的清淨的心中,具足無量的性功德,這個就是我們眾生的本來面目,所謂的真如佛性。

那麼真如佛性對一個初學者來說呢,我們主要的重點在於迴光返照正念真如。你只要去憶念它,你只要去肯定它,你只要相信它就好。所以身為一個大乘的佛弟子,不管你妄想有多重,不管你業障有多深,你永遠要相信一件事情,就是你的清淨的本性,永遠沒有受到染污,我們隨時可以重新開始,只要我們把心帶回家,我們的生命可以重新來過,因為這一切的雜染法都是虛妄的,它不可能染污你的心性。

所以說從大乘的角度,這是一個非常重要的一種真實的憶念,就是你要深深的相信這件事情,對你有很大的加持力。所以當我們開始憶念真如的時候,當我們的心跟真如開始感應道交的時候,在《大乘起信論》說,我們已經在啟動真如的加持力,叫做真如內熏。我們已經跟我們的家搭上線了,雖然我今天還不能回家,起碼是怎麼樣?我開始在順從我的真如本性。所以剛開始你要怎麼樣?正念真如,這是一個很重要的概念。比方說《楞嚴經》《法華經》《華嚴經》都談到這種概念,我們對於我們的本來面目,要充滿了信仰。雖然我們看不到它,但是我們深深相信佛陀的教法是對的,這是第一個正念真如。

第二個我們必須要務實的面對我們的生命,就是雜染緣起。

我們一方面遙望我們的真如,一方面我們要面對我們的現實。什麼叫現實呢?就是阿賴耶識,我們必須要面對我們生命中一個非常大的倉庫,它把我們無量劫來所做的任何一件事情,把我們所打的任何一個妄想,通通如實的記錄下來。所以身為一個現在的生命,我們必須要面對我們過去的生命,這是你不可逃避的。

當我們想要開創未來,當我們要想往生淨土的時候,你一個人想要開創未來,你就必須要務實的面對你的過去。因為過去它不會放過你,它在你的阿賴耶識當中,它不斷的會釋放一種生死的力量來牽動你。所以我們怎麼去擺脫過去,我們如何從過去的業力跟妄想中跳脫出來,所謂調伏它,帶業往生,這個是一個重點。

當然你想調伏它,首先你必須先了解它,它的問題在哪裡?我們今天要去討伐一個盜賊,你今天花了很多的精神體力,集聚了很多的軍隊,但是你不知道盜賊在哪裡,你在曠野裡面跑來跑去,浪費時間。你每天拜佛念佛,但是你根本不知道你的盲點在哪裡,你只有事修沒有理觀嘛!

所以你每一個佛號都充滿了生死業力,你創造不出一個乾淨的佛號,你創造不出一個純粹願力的佛號,因為你心中有業力,所以你的佛號也就有業力了。所以為什麼我們淨土宗的人要信願持名,信願就是一種理觀嘛!你必須要把業力轉成願力,這個佛號才能夠通往淨土。所以當我們一方面憶念真如,我們給自己一個未來的希望,告訴我們,我們總有一天可以跟佛陀一樣,因為我們的本性沒有失掉;我們一方面遙望我們的未來,我們充滿了信心,但是一方面我們必須要面對現在,好好的調伏對治,這是佛法的兩大思想。第一個給未來希望,但是你現在必須要努力。

那麼我們現在到底是怎麼回事呢?我們想調伏我們現在的業力,調伏我們的妄想,必須先了解它到底是怎麼回事。我們看這個講表,我們現在的生命有一個很大的根本,叫阿賴耶識,就是第八識。第八識它有兩種功能,一個叫做異熟,一個叫含藏。

第一個當你出生的時候,它主要的功能是異熟,它開始釋放一種果報,或者說變現一個果報。所以當第八識是從上而下的時候,它是在變現果報。它變現果報有兩塊,第一個向內形成一種思想,第二個向外形成一種業力。不管你今生福報多大,你只要在三界投胎,你的生命一定有兩種力量來牽動你:第一個內有顛倒妄想,外有生死業力。那麼這個生死業力,它所變現是哪一塊呢?就是最下面的根身,根塵,六根。你一定會有一個正報的根身,可能是一個男眾的根身,也可能是一個女眾的根身,可能是一個健康的根身,也可能是一個多病的根身,這些都是你的業力變現的。那麼這個根身,它一定有一個依止的環境——六塵,有一個依報的環境。你有一個房子住,你有你受用的這個色聲香味觸法,這依報的環境。

所以這個正報的根身,依報的環境呢,這個都沒有對錯,萬般皆是業,半點不由人,都是你的業力變現出來的。那麼當然這個根身,我們年輕的時候,可能小時候,多分來說還是受業力的主導,因為你思想沒有成熟。但慢慢長大了以後,你的思想開始活動了。所以當你在承受因地的時候,它這個表是由下往上,我再講一次,阿賴耶識在變現果報的時候,是由上往下變現,但是當我們思想開始活動的時候,開始在造業了,因為你不可能只是受用果報,你受用果報,這個果報體會去刺激你的思想,開始產生思想活動,也就是你開始造業了。

那麼我們第一個業的第一個活動,就是感受,業力對你最直接的影響就是感受。當外在的業力要進入你的生命的內心世界的時候,它很重要的橋樑就是用感受來刺激你,就是快樂的感受和痛苦的感受。那麼我們第六意識的思想,是經不起感受刺激的,一般人沒有經過佛法的止觀的訓練,他被感受刺激,他一定有所反應。第六意識開始思考,我為什麼會痛苦,我為什麼會快樂,它一定會去找一個人來負責,一定要找答案。當然沒有經過佛法因緣觀的人,他的思想全部是錯誤的,所以我們就在盲目當中去找答案。

為什麼我會這樣貧窮呢?有些人有錢但是他多病,為什麼我會病痛呢?為什麼我的身相如此丑陋呢等等,那麼我們會把所有的痛苦,開始做一種錯誤的解讀,產生錯誤的妄想。這個妄想是怎麼來的呢?感受刺激你的。那麼這個妄想打久了以後,習久成性就變成一種執著,一種習慣性的等流性的思考,就變成一種思量,一種執取。

諸位,當第六意識的妄想,已經形成你的性格,當第六意識的妄想,已經形成一種執著的時候,你的生死業力就形成。所以當業力刺激你的時候,如果你只是打打妄想就算了,那還沒事。但是當你妄想以後,形成一種性格,形成一種執取,形成一種第七意識的一種我法二執的顛倒,這個時候就開始回存到第八識,形成另外一種業力了。

所以這個地方從唯識學的角度,我們要掌握三個重點:第一個輪迴的因素是什麼?第二個輪迴的相續是什麼?第三個輪迴是怎麼轉變的?

第一個我們先談談輪迴的因素。

一個人會輪迴有兩個因素,外在的因素就是你的生死業力。所以我們一個人不要輕忽你的業力,我們在講佛法概要的時候說過:懺悔業障,積集資糧,帶業往生。你不能把罪業的力量弄得很強大,諸位知道吧,尤其是罪業,你一定要是怎麼樣呢?令我臨終無障礙。你要是發生車禍橫死,你很難保持正念的。所以我們一開始要怎麼樣?多懺悔,多修懺。

所以你第一個,你要好好的處理你的業力,把你的罪業想辦法降到最低,把你的善業的整個比例慢慢的拉高。因為你善業會讓你身心安穩,罪業會讓你身心躁動,你不容易保持正念。因為我剛剛講過,業力會透過感受刺激你,所以輪迴的第一個因素,你要善加處理你的業力,所謂的斷惡修善,懺悔業障,積集資糧,這是你要做的第一件事情。

第二個你要處理你的顛倒妄想,帶有執著的妄想,這兩塊。那麼這兩個因素,當它結合在一起的時候,就變成一種輪迴的力量。外有業力,內有顛倒妄想,所以業力跟顛倒妄想一結合的時候,你就跑不掉了。如果你只有業力沒有妄想,沒事,你看很多的修行者,他成就以後證得我空以後呢,他雖然有生死業力,阿羅漢很多人業力都沒有處理,但他證得我空觀,他可以入這個所謂的滅盡定,入偏空的三昧,他照樣沒有輪迴。

所以只有業力沒有妄想不會輪迴,只有妄想沒有業力也不會輪迴。但是當妄想跟業力結合的時候,你來生一定要得果報。

所以說輪迴的相續,就是因為業力跟你的顛倒妄想結合在一起,這是第二個。

那怎麼辦呢?我們怎麼去從輪迴中跳脫出來呢?

說實在的我們不可能把所有的業懺乾淨,這是事實。我們不可能把無量劫來所造的業,在你短暫的幾十年的生命當中,把它處理乾淨,這是不現實的。所以處理業力,我們只能當助行,就是讓業力的勢力降低而已。我們不可能修到業盡情空,不可能,我們頂多是帶業往生。

所以諸位要知道,業力你不可能清除乾淨,但是你要想辦法讓它的勢力降低!這就是為什麼要懺悔,雖然它懺不乾淨,但是你必須把它懺成不增長業,讓它的勢力相對薄弱,讓它的勢力在你的控制範圍之內。所以處理業力不是我們的重點,從淨土宗的角度不是我們的重點。淨土宗在處理你的思想就是正念,你要培養一個正念。因為你臨終是隨念往生,所以懺悔業障只能當助行。那麼隨念往生,這個地方就變成兩個問題,你的念頭裡面要有兩個重點,第一個是怎麼樣呢?厭離娑婆,第二個欣求極樂,這兩種的修學。第一個把對娑婆世界的愛取,這種執著破壞掉;第二個把往生的願力堅固的生起來。

淨土宗的正行在於改造你的思想。

唐朝有一個百丈禪師,他有一天在百丈山講《金剛經》。在講《金剛經》的時候,有一個老人家每一天都很準時來聽。等到這個百丈禪師,講到最後一堂課的時候,這個老人家很感動,圓滿了,就跟這個百丈禪師頂禮感謝。他說我以前,也是在百丈山的一個老修行,我領著一群弟子修行,我當時也是有一點心得,有一點禪定的,但是我的弟子問我說,大修行人還落因果也無?說這個修行人你有禪定,因果還能夠障礙你嗎?他說,我當時就說不落因果。那麼他講這句話,就有兩個問題了:第一個,這個思想是錯誤的;第二個,你這個錯誤的思想,還宣說給別人聽,這是一種業力,造口業了。所以他業力跟妄想結合在一起了,所以就使令他墮落到狐狸的這個色身五百世。

那麼如是的輾轉,最後一世,他得度的因緣成熟了,遇到百丈禪師說法,他出來聽了以後,他把他的心中的結解開了。百丈禪師說,你不能說不落因果,你要說不昧因果!我們沒有成佛之前是逃不開因果的。

所以你看我們往生淨土,我們也沒有說擺脫因果,就叫帶業往生。業是可以帶走,帶到哪裡去呢?帶到淨土再來處理,你不要去刺激它,對不對?你有這個地雷,你可以不去碰它。

那麼這個修行者他聽完以後就心開意解了,後來他就說我在你後山的山洞裡面,請你老人家明天來幫我收尸。所以百丈禪師帶著弟子去的時候,果然在後山的山洞,找到一個很大的野狐狸把它埋葬。

這個典故在禪宗是很有名的叫野狐禪的公案。就是說這個修行人,他為什麼能夠從狐狸的輪迴當中,跳脫出來?他憑什麼擺脫輪迴呢?因為他改變了第七意識,第七意識是輪迴的開關。

諸位,你今天會投胎,除了你有生死業力以外,你對三界的果報,或者對人或者對事或者對財物,一定有某種程度的執著。你執著愈重,你輪迴就愈難出去。

所以這個第七意識,諸位要知道,它是整個生死輪迴的一個很重要的開關,就是一種執取、愛取。想要往生的人一定要注意第七意識,你一定要把對娑婆世界的執著降到最低,要淡薄,你才有辦法帶業往生的。因為第七意識的執著,它對業力是有主導性的,它會主導這個業,會激發業力,讓業力活躍起來。所以我們一方面懺悔業障,讓自己的生死業力降低,一方面更重要是怎麼樣?調伏愛取!你的愛取勢力薄弱了,它就不容易去激發生死業力了。所以我們要知道,整個第八識,它講輪迴的力量就兩個重點:一個是外有業力,第二個內有顛倒妄想。這個就是我們唯識學所要認清楚的輪迴的真相跟處理的方法。

好,那麼這是我們上一堂課講的重點,我們把它做一個複習,現在我們來看看丙二。

丙二、修學內涵

我們應該怎麼去處理我們顛倒妄想呢?在唯識學的一個方法指標是什麼呢?

我們先看它的修學內涵,總共有兩段,我們先把第一段念一遍,請合掌:

[唯識教海,深廣無涯,欲達其中妙義,須明宗趣所在。宗趣若明,則提綱挈領,所謂妙理易彰,觀行得成。迷執能破,真性可證。否則分別名相,入海算沙,茫茫大海不知所歸。所謂依文解義,有教無觀,難得佛法真實利益矣。]

那麼唯識學,當然它主要是講眾生輪迴的問題。那麼眾生的輪迴的問題,本來就很複雜。每一個人有個人的業力,每一個人各有各打的妄想,所以也就讓唯識學變得很複雜。諸位,不是唯識學很複雜,因為它要詮釋眾生的輪迴,眾生本來問題就很複雜,所以佛陀不得不講得很廣。所以唯識學的這個教法,是體系非常龐大,深廣無涯。佛陀為了讓我們了解我們的生命,不得已把一念心性,本來是一個心,開展出八個心識的活動,他是不得已的。因為不這樣開展,你不知道你問題出在哪裡。

那麼這個八個識的每一個功能,已經夠複雜了,然後八個識再相互的作用就更複雜了。前五識刺激第六意識,第六意識再去刺激第七意識,然後第七意識再執著第八識,弄得它們之間的相互關係是層層相扣,就形成輪迴的力量。

所以我們首先要知道一個概念,就是它的宗趣所在?宗就是講它因地的修行,你要從哪裡下手,就八個識,到底先改變哪一個,它的關鍵點在哪裡?第一個它的因地,第二個趣,趣向,它的目標是什麼?你最後要達到什麼樣的結果?所以我們在研究唯識學要知道兩個重點:第一個因地從哪裡下手?第二個結果從哪裡判斷?

我簡單的給大家透個消息,唯識學的下手是第六意識,成敗的關鍵看第七識,用第六意識改變第七意識。

所以從唯識的角度看一個人的成敗,不是說你一天拜一百拜、他一天拜兩百拜,所以你往生的希望就輸給他,不是這個意思,不是!這個是事修而已。成敗在第七意識,你對三界的執著比他淡,你往生的希望就比他高,他完全用第七意識。唯識學的成敗得失,它的判斷標準,完全看第七意識——恆審思量。因為它是輪迴的根本,它沒有改變,從唯識的角度,你就沒有改變了,你一天拜一千拜,拜了三十年,但是三十年前的你,跟現在的你的思想完全沒有改變,你過去貪什麼,你現在還貪什麼,從唯識的角度,你沒有改變,你完全沒有改變,你只是增加善業如此而已。

從輪迴的角度,你沒有好好掌握輪迴的開關,你做的都是枝末的問題。往生與否跟這個佛號的多少,沒有直接的關係。所以你這個唯識學首先要知道說,你的判斷標準在哪裡?你的目標是什麼?我希望我三年後有進步,我三年前看到一個事情,高興的時候會很高興,痛苦的時候很痛苦,三年後感覺上淡薄很多了,恭喜你了,你的生死業力輕薄了!因為關閉輪迴的開關,你已經開始啟動了。

所以唯識學判斷輪迴,完全從第七意識判斷。但是第七意識,它沒有改變自己的能力,因為它沒有名言,它沒有思考能力,所以它沒有能力改造自己。所以下手從第六意識下手,用第六意識去學習經論,如理思惟,用道理跟第七意識溝通,用道理來化解第七意識的執取。所以整個唯識學的宗,就是第六意識的止觀,它的趣,就是破壞第七意識的執取。這個你最好先了解一下,那麼你宗趣的因果清楚了,你整個唯識的教法的綱領就掌握了。所以你就能夠從當中,能夠修觀,能夠破執,乃至於慢慢的把心帶回家,悟入我們的真實本性。否則你只是分別唯識的複雜的名相,結果入海算沙,向外攀緣,不知道它的會歸處,那麼這樣子就很難得到唯識的利益了。所以我們先把它的這個宗趣先掌握。

那麼唯識的宗趣應該怎麼掌握呢?更進一步怎麼掌握呢?看下一段:

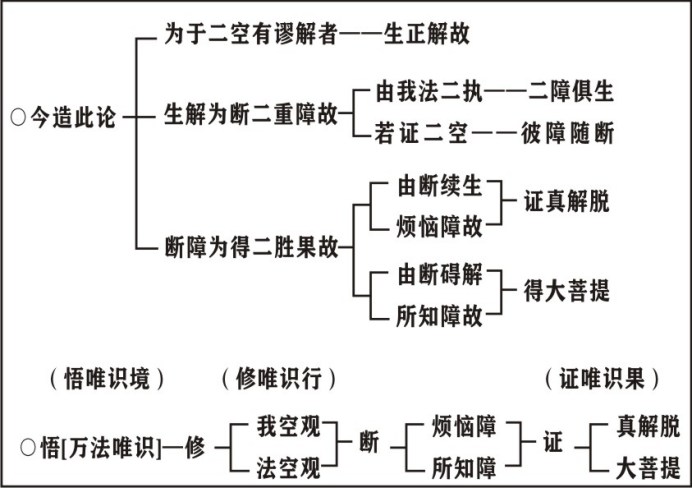

[此中謹恭錄《成唯識論》卷首之造論因緣,以明唯識教學之宗趣,論云:今造此論,為於二空有謬解者,生正解故,生解為斷二重障故,由我法二執,二障俱生,若證二空,彼障隨斷,斷障為得二勝果故,由斷續生煩惱障故,證真解脫,由斷礙解所知障故,得大菩提。]

好,我們來看看。那麼第六意識要修觀,斷第七意識,那第六意識應該怎麼修觀呢?請大家打開講義第十二面,我們解釋一下。

《成唯識論》是整個唯識一個很重要的論典,這個是玄奘大師把這十大論師的這個著作彙集起來。那麼他這個在造論之前,玄奘大師有一段開示說,整個唯識的教理是讓我們對於二空,對我空法空的真理,有錯誤理解的而生起正確的理解。

要改變一個東西,永遠是以智慧做根本,你要先了解它,你不了解它,你就不可能改變它。那麼二空的錯解,在古人的解釋是兩個錯解:第一個是凡夫的錯解,第二個是二乘人的錯解。凡夫對二空是完全不了解,他完全向外攀緣嘛,所以他那個自我意識非常強,他認為每一件事情都是真的。我們一般人沒有經過佛法的訓練,你這輩子就完全跟著業力走,你一點辦法都沒有。業力要讓你高興,你一定要高興,業力讓你痛苦,你一定會痛苦。你是完全的被動,人生只有一句話可以形容你:萬般皆是業,半點不由人。如果你福報大,你今生只是來把過去的福報享受完就算了,就這樣子而已,其它什麼事都做不了,因為你根本就是活在自我意識,你認為這是外面的事情,你不認為這就是業力變現的,你認為這些都是真的。

所以呢,凡夫對空性的理解是錯謬的。但是二乘人對二乘也錯謬,他了解的太過。他是滅色取空,把空性的理解太超過了,偏空了,完全忽略了真空的緣起,他把人生全盤的否定,這個也太過悲觀了。人生應該是有所放下,有所追求的中道思想。所以二乘人對空性過度的解讀,把人生全盤的否定,那麼這樣子也是錯解。

所以這個二空有錯解是兩種人。那怎麼辦呢?所以唯識學的教理就扮演重要角色了,它就是開顯一個比較中道的空性。

那麼你能夠對空性有正確的理解以後,就能夠斷除我法二執,證得二空的真如。這個我執它的重點是障礙你的解脫;這個法執呢,障礙你的智慧,障礙菩提。我們這樣講好了,我們的生命有四個重點,染、淨、小、大四個重點。我執,我執重的人,就影響到染污,你的煩惱就重了。一個人自我意識重,你就容易起煩惱。你的貪愛、瞋恚相對重,所以我們要對治執著,就是重點在自我意識了。你注意一下,比方說你喜歡喝咖啡,你喜歡喝咖啡這件事情亂不了,不障礙往生,因為它只是第六意識的反應。因為第六意識它是一時的,第六意識它沒辦法相續。

但是你一定要喝咖啡,欸,障礙往生。因為你已經提升到第七意識的恆審思量——執取,那麼你一定要喝咖啡,你去觀察,一定有一個自我一定要喝咖啡,一定有一個自我意識在裡面活動。所以佛法的智慧就是說問題要抓它的病根,當然很多人就是我一定要喝咖啡,那怎麼辦呢?有些人就說那我就不喝了,我乾脆去吃口香糖好了。那麼你就是把喝咖啡的能量,轉到嚼口香糖去了。但是你這個問題沒有解決,結果你還是很想喝咖啡,結果晚上做夢都夢到你喝咖啡,對不對?因為你這個慾望沒有滿足,你是用壓抑式的,結果它反彈更厲害。

所以這個世間人是一種目標的轉移來解決問題。大智慧的佛陀說不要,你把那個自我拿掉,誰在喝咖啡?喝咖啡是誰?你喝咖啡的是誰在喝咖啡?其實是三種作用:第一個感受。因為你過去跟咖啡有一種美好的業力,所以你產生一種甜美的感受。其實你喝咖啡,你不是真正要咖啡,你要的是那種感受。它曾經給你一個美好的感受,你想找回你過去甜美的感受。所以你再一次通過咖啡去刺激你的感受,你要的是那種感覺,那種感覺就刺激你的妄想,哇,這個咖啡很好!結果你把它的美好膨脹了,加上你的名言把它讚美,它的好是你把它讚美的。世間上沒有好壞嘛,因為有些人覺得咖啡很苦嘛,是不是?所以你安立很好的名言,欸,這咖啡不錯喔!這是哪裡生產的?你打妄想,打妄想打久了以後又加強它的執著。所以你其實你整個過程當中,就是一種感受、想像、執著,根本沒有一個自我。你要的是那種感覺跟妄想而已,你是要靠咖啡來刺激你的感覺跟妄想。

所以你觀察無我的時候,原來整個過程是沒有自我意識的。所以你就把這個我把那個執取慢慢淡薄了。那麼這個我執,影響到染淨、煩惱的輕薄。

但是這個法執呢,這個所知障影響到你的格局的大小。有些人做事情,一個人要有原則,但是不能夠太有原則。因為你這原則抓住的時候,你就不能夠看因緣辦事。有些因緣,在不同因緣當中,它會做一些善巧。所以法,應該有一點堅持,但是不能夠執著。所以法執就影響到你的格局大小,障礙你的所知的這個境界了,障礙你的功德的圓滿。

所以這個我執引生煩惱障,法執引生所知障。

因為你法執越重,你的智慧就不圓滿了,就有所欠缺了。所以我們必須修這個我空觀、法空觀,斷煩惱障,證得真解脫,斷所知障,成就大智慧。所以說在整個唯識的思想當中,助行就是處理業力。

淨土宗也是這個概念,懺悔業障,積集資糧,把生死業力降低,它的正行,修我空觀、法空觀,調伏你心中的執取,尤其是我空觀,在淨土宗,法執還不障礙往生。所以你法執這一塊,你可以到淨土再來處理都可以,但是我執你今生一定要處理。

我們解釋一下,這個唯識的我空觀怎麼處理?

這個我執的情況有兩種,當然它的引起就是五蘊——色受想行識。第一個是即蘊即我,一個是離蘊即我。

即蘊就是就著五蘊,把五蘊當自我。比方說有些人是執著色身為我,可是你色身病痛了,我們認為說,那是我病痛。那麼我們的感受受到了障礙,我們就說,我受傷了。或者我的妄想受到了什麼樣的影響,我們也就說我們很痛苦了等等。

那麼我們剛開始,會把色受想行識執為我,但這個五蘊即我,這是凡夫。所以在《中觀論》裡面說,若我是五蘊,我即為生滅,若我異五蘊,則非五蘊相。就是說假設你把五蘊執我,但這個我的特點是什麼呢?它是常一主宰,恆常住,不變異,有主宰性。但是事實上我們的色身是變化的嘛!你看你小時候的色身跟長大的色身,跟老的色身不一樣嘛,會老病死!

所以色蘊是生滅的,感受也是變化的,想像也是變化的,執取也是變化的,第八識的識也是變化的,所以五蘊的當體是我是不合理的,因為五蘊是會老病死的,所以若我即五蘊,我即為生滅,那這個我就生滅了。那麼既然它生滅,它就不合乎常一主宰的特性。

所以凡夫的我執,我們透過無常觀就可以破壞了。因為我們的生命,其實就是一種感受,想像,執著,這三個都是剎那剎那變化的,沒有一個真實的自我。

那麼外道呢,他是離蘊即我,若我異五蘊。外道他有禪定,他很快的看到我們的身心世界是變化的,他怎麼樣呢?他認為五蘊不是我,但是離開五蘊,有一個我住在五蘊裡面。若我異,就是差異,我不是五蘊,但是那個我呢,我入了禪定以後,有一個明瞭寂靜的我,住在我的色受想行識裡面去掌控我的五蘊。那佛陀就說了,若我異五蘊,即非五蘊相,那麼這個我是離開五蘊單獨存在,那請你說出它的相貌是什麼?外道講不出來。因為我們的生命只有色受想行識五個元素,沒有第六個因素,你隨便講一個,一定可以歸納成這五蘊裡面,所以外道他講不出,五蘊另外一個東西出來,所以這個是你自己捏造出來。所以說離蘊有我,這個是覓之了不可得。

所以你一個人,諸位我們一個淨土宗人,你可以每一天做一個清潔的功夫,就是你每天打坐都觀想,色畢竟空,無我無我所;受畢竟空,無我無我所;想畢竟空,無我無我所;行蘊畢竟空,無我無我所;識蘊畢竟空,無我無我所。你的生命其實你都是在跟著業力去創造感受,生起想像,然後帶動執取如此而已。你把五蘊裡面的執著,每天把它清乾淨,不要讓它打結,你的生死業力,它就不容易累積。

我們的執著為什麼這樣重,因為是累積而來,冰凍三尺非一日之寒。我們每一天執著一點,每天執著一點,每天執著。你說一個人他特別喜歡一個東西,他絕對不是一天造成的。因為這個東西它給他一些人生美好的經驗。他可能小時候吃過一個什麼東西,這個東西給他一個很好的感受,他永遠對這個東西產生懷念,產生執著,揮之不去。然後他一而再,再而三去接觸這個東西,這個東西又給他很好的感受,所以造成一種堅固的執取,化解它,就是把那個我拿掉。

其實你只是一種心理的作用,你不能主宰任何東西,我們只要把生命的主宰權放棄了,輪迴就拿你沒辦法。我們人最大的麻煩就是強做主宰,就弄得自己很被動。就是說你明明不能主導這個世界,但是你一定要主導這個世界,就是這個本來是生滅變化的這個五蘊的元素當中,捏造一個自我意識,然後去主宰五蘊,結果觸動了生死輪迴,這輪迴就是這樣來的。

就是說雖然我們有很多的生死業力,但是只有業力不能構成輪迴的因素,一定要有一個自我的概念,去激發這個業力,然後我們剛好又捏造一個自我概念,就把那個生死業力變成有力量的這個業力了。本來這個業力它是死的東西,但是你把自我放進去以後,這個業力就活動起來了,就變成輪迴了。

我說過處理生死業力不現實的,因為你沒辦法處理,但是處理自我意識這是最快的方法,我們處理問題最好能夠抓進它的核心,因為你沒有太多時間在那個地方嘗試。外道就是掌握不住重點,他就持戒修禪定,他會執著用禪定把它壓下去,根本沒有用,所以說我們先掌握到它的宗旨。

所以我們做一個總結,看這個講義的第十二面,整個唯識學的宗旨,在於強調萬法唯識。其實一切法都是你的心識的活動,主要三個主角,感受、想像、執取,就是這三種,你的人生只有這三個東西在活動而已。當你跟外境接觸的時候,第一個感受刺激你,第二個妄想引導你,第三個形成一種執取,當執著以後再存到第八識去,就是一切法都是你的心識在活動,根本沒有一個自我。所以我們從這個地方,悟到我空法空的真理,而調伏煩惱障所知障,成就了真解脫跟大菩提,這個是整個唯識的修學宗旨。