佛弟子文庫

佛弟子文庫(第二十四講)

好,請大家打開講義第五十五面。

我們講到這個佛法的因緣觀,佛法的因緣觀我們可以從兩方面來說:第一個你自身的因緣,就是直向的因緣。你未來要往哪裡而去?那麼你自身的因緣,當然是跟菩提心、空正見有關係的,你怎麼去調伏引導你的業力跟思想,這個是你自身的因緣。

但佛教的另外一個因緣觀,是橫向的因緣,就是你跟眾生跟佛陀之間的相互關係。當我們講因緣的時候,那自然是有差別的,世界上只要有相狀,就有差別。我們從現實的人生來看,人跟人之間的因緣,的確是有親疏遠近的差別。有些人,你看在一起,他們有說不盡的話,這因緣深;有些人因緣相對淺薄,那麼這到底是怎麼回事呢?佛法的因緣觀,尤其唯識的思想就是:所有的外因緣,都是從內因緣創造出來的,都跟你的心態有關係。佛教的因緣觀永遠是由內向外解釋的,跟外道不一樣。

也就是說因為他們在因地的時候憶念、互相的憶念有淺深的差別,所以造成今生的因緣,也就有親疏的差別。那麼我們今天從淨土宗的角度,我們不是說跟眾生因緣的互動,我們更關心的就是說:你臨終的時候,阿彌陀佛會給我們多大的力量來加持我們,這個我們很關心,是吧?你往生淨土是佛力加持,我們自己做了很大的努力,我們把娑婆世界的力量降到最低了,我們把業障懺悔到一定的程度了,但臨終的時候我們等待彌陀的降臨,有些人很快的,阿彌陀佛就來了;有些人要等一段很長的時間,到底是怎麼回事?

因為你跟阿彌陀佛的互動的關係,的確有差別。所以我們現在就是說,我們要在臨終的時候,除了我們自身的準備,我們對娑婆世界的調伏,我們怎麼樣能夠跟阿彌陀佛建立一個非常強烈的感應力量,讓彌陀早一點出現,讓彌陀對我們的加持力達到最高。那到底應該怎麼做呢?

第一件事情:你要對彌陀功德的真實的憶念。因為佛陀已經釋放一種力量出來了,當然憶念是雙方面,你說你憶念阿羅漢,那就沒有什麼效果,因為阿羅漢他根本不想跟你憶念,阿羅漢,是吧?他不想跟你憶念,你憶念他也沒什麼用。但作為佛陀不一樣,佛陀是有發願的,他「眾生無邊誓願度」的,他已經跟我們憶念了,關鍵是我們是不是也釋放相同的力量來憶念他。

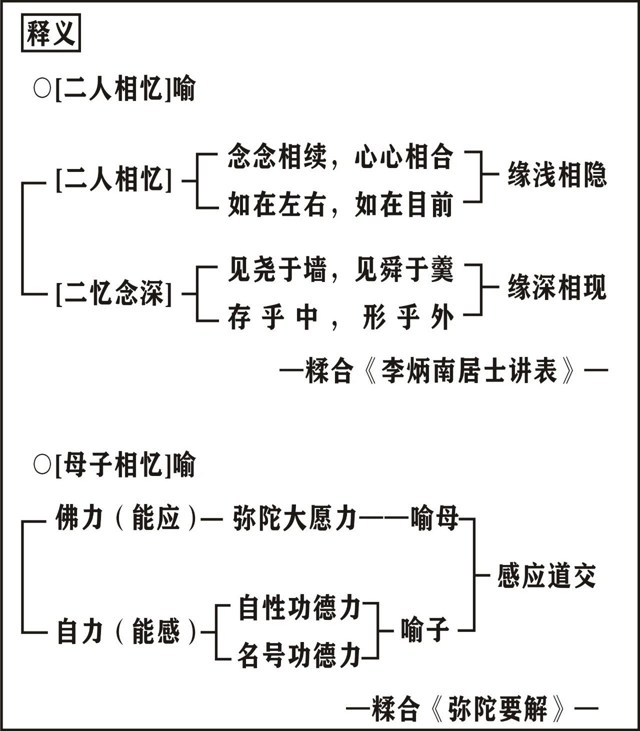

那麼這個地方,我們對彌陀的憶念有兩種情況,就決定你臨終的時候有兩種因緣。

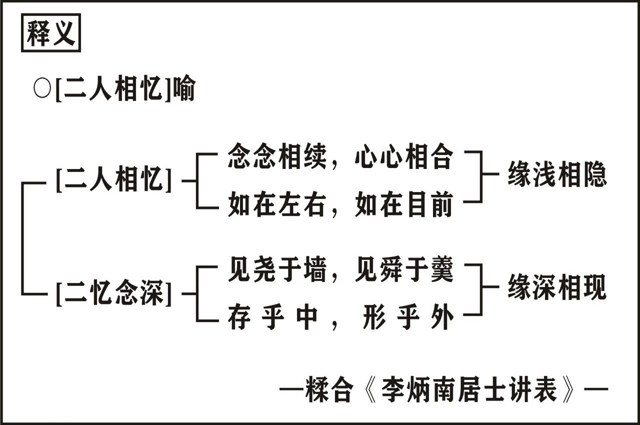

第一個我們來看「二人相憶」,就是說一個是佛,一個是眾生。假設我們對佛陀的憶念是念念相續、心心相合、如在左右、如在目前,但是這種憶念呢,是斷斷續續的,緣淺相隱,你沒有很真正的去投入的去憶念佛陀,而你更多的是把憶念放在憶念娑婆世界的人事,那麼這種情況到臨終,佛陀對你的加持力相對會比較疏遠,相對會疏遠。就是你來自於佛陀的加持力會比一般人薄弱,佛陀對你的攝受力、加持力相對薄弱,這第一個;

第二個「二憶念深」,「見堯於牆,見舜於羹」,「存乎中,形乎外」,就像孔夫子,他經常看到堯在牆壁上顯現,看到舜在吃飯的肉羹中顯現,因為他內心經常憶念,也就產生外在的相狀顯現,就是緣深相現。他對佛陀有決定性的憶念,強大的憶念,超過對娑婆世界的憶念,那麼這種人到臨終的時候,他會得到佛陀更多的加持、更多的關懷,因為他釋放更多的憶念出來。

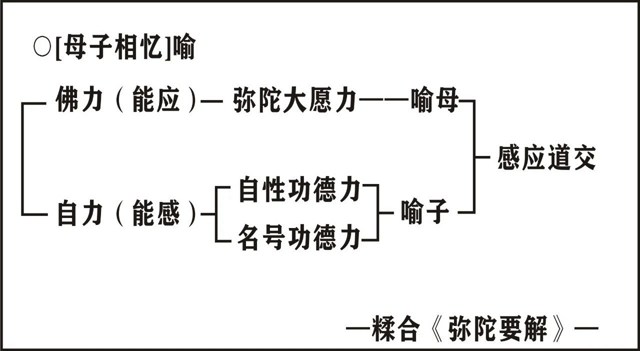

好,那麼這個地方,在蕅益大師把這個憶念的概念,他把這個臨終的時候的憶念,把它開出兩種力量:第一個佛力。佛陀是能應,彌陀大願力,阿彌陀佛創造四十八願,他每一個願都在憶念我們,因為他因地的時候,彌陀發願都是為眾生而發的,他所發的願都是想要幫助眾生,所以他每一個願,四十八願,願願已經釋放一種力量在憶念我們,但是作為我們眾生的心力啊,我們有自性功德力跟名號功德力,就像兒子一樣,是不是跟彌陀感應道交?所以蕅益大師提出三力不可思議:佛力不可思議、法力不可思議、心力不可思議。來,我們解釋一下。

佛力不可思議這一塊,你就不用操心啦,佛陀眾生無邊誓願度,他已經該做的做了,他已經在實踐他的理想;那麼對我們來說呢,心力不可思議,很重要,你心中的憶念,當然這個地方你要有很確定的信仰,這個地方就是強調你要相信你做得到。蕅益大師在講三力的時候,他很強調你的心力不可思議,心力不可思議呀,祖師提出兩點,很重要的概念這個信仰,建立兩種信心:第一個從因緣的造作上,對自己的信心。他說:「我雖昏迷倒惑,苟一念迴心,決定得生自心本具極樂,更無疑慮,是名信自。」

你臨終的時候你要這樣想:我過去的顛倒妄想,做了太多錯誤的憶念,但是我現在回過頭來,「苟一念迴心」,我把我的心力憶念佛陀,我隨時可以跟阿彌陀佛感應道交,因為心能造業、心能轉業。所以淨土法門很重要的一個觀念:忘掉你的過去。諸法無自性,你不要再想你過去是怎麼不堪了,你要建立一個新的信仰:你相信你做得到。淨土法門就是注重未來,你的心好好的想著未來就好了,想過去對你一點好處都沒有,過去不等於未來。所以你相信你是一個新的開始,「是心作佛,是心是佛」,就是說我雖然過去,我錯過很多的對佛陀的憶念,但沒關係,我雖一路以來「昏迷倒惑」,但是我「苟一念迴心。」因為阿彌陀佛隨時在等待我們,我們只要迴心轉意,我們隨時可以跟阿彌陀佛感應道交,永遠不會嫌太遲,這第一個概念,你相信你心的改變,一定會改變你的因緣,這第一個;

第二個從理體上的信心,就是說「我雖業障深重,是彌陀心內的眾生;彌陀雖萬德莊嚴,是我們心內的佛,所以既然心性不二,自然感應道交」。我們的心,把因緣這一塊剝開來,我們的心是「如」;佛陀的心,把清淨莊嚴的因緣剝開來,他也是「如」,一如無二如,所以感應道交是合理的,因為我們跟佛陀是一家人,從一個同體真如法性的加持力來說,我們得到彌陀的關懷攝受是正常的。所以首先我們臨命終的時候,一定要建立一種堅定的信仰,你相信你對阿彌陀佛每一分的憶念,阿彌陀佛都能夠接收得到,不管你過去你煩惱有多重、不管你的過去業障有多深,總而言之臨終的時候一個概念:人生不堪迴首!不要想你的過去了,你專心的想想你的未來更重要。

舉一個例子,在《淨土聖賢錄》,這個明朝講到一件事,說有一個做官的叫楊選一居士,當然他娶了幾個夫人,他的元配夫人楊夫人,她是學佛念佛的。這個楊夫人她三十一歲以後,就生了一個兒子,可能之前生了幾個女兒吧,她生了一個兒子,她就跟她先生說:我的責任已經了了,傳宗接代了,所以我現在想要專心念佛了,也希望你能夠成全我。她先生蠻不錯的,大富貴人家很多房子嘛,就找了一個偏房,打掃一下,就給她住在偏房,專心拜佛、念佛。

那麼這個楊夫人,她在專心拜佛念佛的過程當中,突然間業障現前了,她背部長了一個膿瘡,流膿流血,醫生看也沒有好。但是她專心的還是繼續的念佛,念到有一天晚上做夢,她夢到有一個鬼拿刀要砍她、殺她,就趕緊跑,邊跑邊念阿彌陀佛,那麼這個時候看到一念佛的時候,旁邊出現一道光明,那麼這個光明出現的時候,那個鬼就跑掉了。跑掉以後她醒過來的時候,欸,這個瘡就不再流膿流血,慢慢幹了,後來就好了。好了以後,當然她就有信心啦,佛號把這個業障給消了,她繼續念佛,以後沒多久她就預知時至,臨終的時候她看到四個童子捧著蓮花來接引她——安然往生淨土。

那麼現在我們要說什麼事呢?就是說楊夫人的成功——消除罪障,臨終蒙佛接引往生西方,她的關鍵,她產生一種強大的專修專念的憶念,這很重要。其實我們平常偶爾也會到佛堂,憶念阿彌陀佛,對不對?但是我們的心沒有真正的收攝起來,「都攝六根,淨念相繼」,也就是說專修專念,不是說你一定要把工作辭掉,而是說你在憶念佛陀的時候,你是不是全心的投入,這個很關鍵。

諸位,我們現在創造的每一句佛號,跟臨終都有關係。如果你平常都用攀緣心來念佛,就是也打打妄想,也念念佛;念念佛,也打打妄想,這個都是一種空洞的佛號,諸位,這個佛號全部是生死業力。如果你平常念的佛,都是生死業力的佛號,你怎麼可能臨終創造一個能夠跟彌陀感應道交的佛號呢?念佛先不管你念多久,你有半個小時,你就念半個小時;你有一個小時,就念一個小時,但是你的方法很重要,你的心態很重要,你是不是很真實的,把所有的外緣都放下,這個時候,我現在只有一個小時,不要再打妄想了。你是不是成功的把所有的心力,都來憶念佛陀,憶念名號,創造一個能夠跟彌陀感應的佛號出來,就是真實功德的佛號。如果你平常的佛號,都不能跟彌陀感應,你臨終的佛號,就不可能跟彌陀感應,不可能。

蕅益大師的觀念就是說:沒有平時的正念,你就絕無臨終的正念了,因為你那個養成等流習慣了嘛。我們先不要求說你二六時中佛號不斷,但起碼你養成一個心態:當佛號現前的時候,只要你的本尊功德現前的時候,你就把這個佛號當一回事,養成這個習慣。當佛號現前的時候,你的心就開始收攝,這是我的本尊的功德,你就專心的念佛,不管你五分鐘也好、十分鐘也好,養成一個習慣,佛號一現前,就把心收起來,你臨終的時候,你自然會養成習慣。你平常佛號現起的時候,你都不當一回事,你臨終也不可能當一回事。

諸位,我們背後有強大的業力在等著我們,如果你今天沒有強大的憶念的願力,你怎麼抗拒生死業力?所以所有成功的人,他不管念佛時間有多久,他的心態一定是圓滿的。只要本尊功德現前,你就都攝六根、淨念相繼,把佛號當作你的所有的功德,一心歸命,通身靠倒。如果你今天對阿彌陀佛的,就是阿彌陀佛在心中的地位,如果你能夠訓練成當佛號現前的時候,所有的外緣你都能夠放下,你就成功了。因為它在你的生命當中是最重要的憶念了。因為你的憶念,雖然有很多憶念,你可能也貪娑婆世界某一種東西,但是只要佛號現前,你佛號生一切法不生,它能夠成功的把所有憶念停下來,你就可以帶業往生了。因為它是你最主流的憶念,最有勢力的憶念,強者先牽嘛!所以我們不可能斷掉所有娑婆世界的憶念,但是你必須對阿彌陀佛的憶念,是最重要的憶念,最主流的憶念。也就是說它是你對所有因緣憶念當中它是最大的憶念,當它出現的時候,所有的都可以放下,你只要養成這種心態,你就成功了。

楊夫人的成功不是說她能夠念佛多久,而是她的決心,她成功的把對阿彌陀佛的憶念,當做最重要的事情,這就是阿彌陀佛對她特別關懷的原因,特別加持的原因。所以我們感應道交,一定要注意你的心態,你是不是很真誠的去憶念佛陀,這個地方就決定了阿彌陀佛是不是對你有更多的關懷、更多的加持,是這個意思。

好,那麼我們得到彌陀的關懷、得到加持會有什麼好處呢?我們來看看第二個:「轉他成自」。這個「他」指的是阿彌陀佛的四十八種加持力。這四十八種加持力,這已經成就存在法界,而且都已經對我們釋放善意的四十八種力量,那麼如果我們今天能夠成功的把憶念阿彌陀佛,當做你生命中最重要的事情,你就可以把四十八種力量轉成你自己的力量,臨終的時候有四十八種力量來推動你。好,我們來看經文:

二、轉他成自

經文

【若眾生心,憶佛念佛,現前當來,必定見佛,去佛不遠,不假方便,自得心開。如染香人,身有香氣,此則名曰香光莊嚴。】

好,我們來看消文。

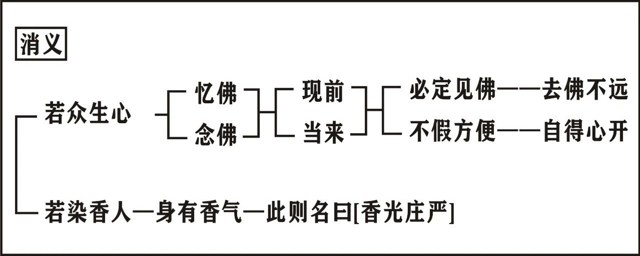

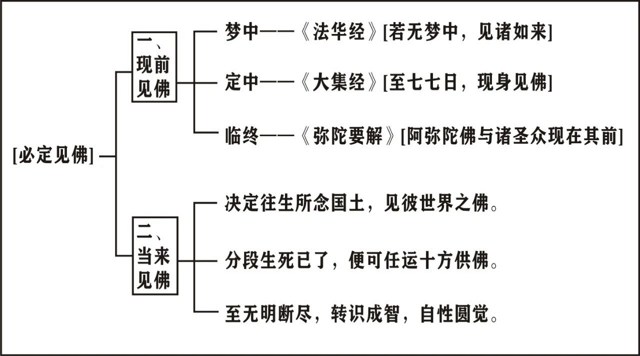

那麼這個地方,它是先法說,再譬喻。先看法說,佛陀說「若眾生心,憶佛念佛」,接著我們前面說的,憶念佛的功德或者憶念佛的名號,那這樣憶佛,主要是對佛陀功德的一種觀照,觀照力;那麼念佛,是對阿彌陀佛名號一種專注,「心於佛號,專一安住,心於佛號,相續安住」,那麼你這兩種憶念都具足,那麼這樣子有什麼好處呢?「現前當來」,「現前」指的是今生,「當來」指的是臨命終,那麼或者是現前,或者當來,你「必定見佛。」

當然這個「見」不是說眼睛去見,你跟阿彌陀佛就心心相印,感應道交,就跟阿彌陀佛,就能夠得到彌陀的攝受,安住彌陀的光明當中,跟佛陀不遠了,而且不必假借其它的方便,你就能夠破除障礙,那麼心開意解,乃至於往生淨土。也就說淨土的功德,只要做兩件事情就好了:憶佛、念佛。

那麼他講出一個譬喻說:「如染香人,身有香氣,此則名曰香光莊嚴」。就是說我們今天身體什麼香氣都沒有,我們就是一個標準的業障生死凡夫,身口意充滿了煩惱罪業,但是我們臨終的時候,我們那個明瞭的心,我們能夠成功的放下娑婆世界所有的憶念,專心的憶念阿彌陀佛的聖號,憶念阿彌陀佛的功德,欸,就像這個人,他沒有香氣,他經常跟香在一起,跟光明在一起,他就有香光莊嚴,他就能夠成功的把香氣、把光明轉成自己的香氣、自己的光明,就「轉他成自」。所以阿彌陀佛的功德的轉變的過程,只有一個方法:「憶佛念佛」。

我們來看這個古德的解釋,

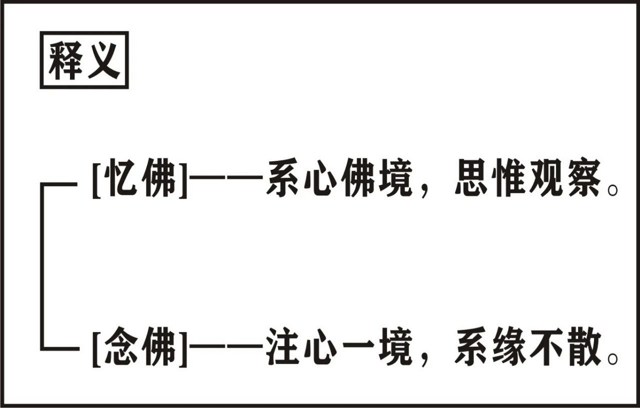

什麼叫「憶佛」呢?「繫心佛境,思惟觀察」;「念佛」呢?「注心一境,係緣不散」。

「憶佛」它是一種思想的改變,他能夠憶念佛的功德,而把佛的功德加以思惟觀察。當然佛的功德就是淨土的功德,極樂世界的正報、依報的莊嚴,他能夠正確的去思惟觀察,而產生堅定的誓願。這個地方應該包括了觀照力、誓願力,「念佛」,「就是一種專注力——「心於佛號,專一安住,心於佛號,相續安住。」這個印光大師強調一句佛號念誦聽,這是一種專注力。

所以我們臨命終的時候,提起佛號必須兩種力量現前:一個專注力,一個觀照力。那麼這樣子,你就成功的把彌陀的功德轉成自己的功德,轉成自己的功德就叫「香光莊嚴」。

我們看它的這個轉化有兩種情況,「必定見佛 」:

第一個:現前。你可能今生,就能夠得到彌陀的光明香氣的攝受,比方說在夢中,《法華經》上說的「若於夢中,見諸如來。」其實你在用功的時候,拜懺也好、你在打佛七也好,你要注意你的夢境,因為這個夢境是不能造假的,尤其是你的第八識,得到你第六意識強大熏習的時候,你的業種子產生重大變化的時候,它會有一點夢境出現。當然你要能夠見到蓮花、見到光明,這都是非常好的事;或者是在定中,在寂靜的心中,譬如說《大集經》上說:「至七七日,現身見佛」,這第二種。當然最重要是臨終,《阿彌陀經要解》說:「是人臨命終時,阿彌陀佛與諸聖眾,現在其前」,這是「臨終見佛」;或者說「當來見佛」,就是決定往生所念的佛土,見彼佛世界之佛,這是剛開始。

那麼過了一段時間以後,分段生死已了,便可任運見十方諸佛,見到十方諸佛,那麼最後呢,「無明斷盡,轉識成智」了,見到自性佛。有三種見佛的可能:第一個見到阿彌陀佛;第二個見到十方諸佛;見到自己的自性佛,三種見佛,三種功德。

那麼見佛有什麼好處呢?我們來看:

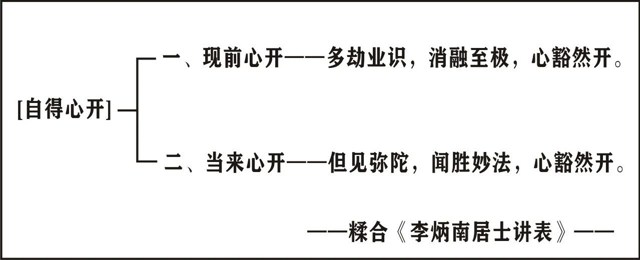

一、現前心開,多劫的業障,消融至極,心豁然開。那麼當然這個是平時的感應,你多念佛,消業障增福報;

第二個:當來心開。就臨終的時候能夠見到彌陀,聽聞佛陀的說法開示,然後能夠心豁然開,臨終的時候的開悟。

我們前面講到感應道交,這個地方講到它的功德——「轉他成自」。這個憶佛念佛,把佛陀的功德轉成自己的功德,我們也舉一個例子來說明。說是這個慧遠大師,他在廬山東林寺成立一個蓮社,帶大家念佛。那麼念佛的時候,他的結社當中,有一個居士叫劉遺民居士,這個劉居士他除了持名以外,他兼修觀想。他做兩種觀想,第一個光明想,這是很重要,《十六觀經》的最重要就是這兩個,一個是光明想。當然佛陀的慈悲他先用落日觀,因為佛的光明就很像那種夕陽的落日,它不剌眼,但是很柔和,你取那個落日光,然後再把那個落日光,把它當做佛陀的光明想,這第一個;第二個是蓮花想。在十六觀裡面,蓮花想是很重要的觀,它有靜態的蓮花跟動態的蓮花。

靜態的蓮花呢,就是觀想七寶池、八功德水,那麼蓮花在這個八功德水上,那邊漂過來漂過去、漂過來漂過去,這是第一個靜態;第二個就是觀想蓮花跟你的關係,動態的蓮花,作蓮花開合想。你觀想你,欸,坐在蓮花裡面,然後蓮花是關起來,然後一剎那間,你發願以後,欸,蓮花到了極樂世界的七寶池、八功德水,蓮花打開,花開見佛,阿彌陀佛光明攝受加持你。這個是蓮花開合,先在娑婆世界合,再到極樂世界開,你經常做這個觀想。那麼這個劉居士,他就是除了念佛以外,他作光明想跟蓮花想做了多久?做了十五年的時間。然後十五年後,他出現兩件事情:第一個在打坐念佛的時候,他親自見到彌陀光明出現來照他,照耀他身心世界,身心柔軟,他覺得身心特別的舒暢柔軟,這第一個,他在十五年以後,在靜中見彌陀放光攝受;

第二個在夢中,他親自見到極樂世界的七寶池、八功德水,而且還空中有人說:欸,你可以把這個水拿來吃一吃,他還真的把這個水舀起來吃,特別的甘美。那麼這兩件事情當然出現以後,他就知道他的淨土因緣成熟了,後來沒有多久就往生了。

我們現在要問大家兩件事情:他為什麼能夠見到光明?他為什麼能夠喝到八功德水?諸位,他是一個娑婆世界的眾生,娑婆世界的果報體沒有佛的光明,沒有極樂世界的八功德水,但是他真的接觸了,就這兩個事情。我們先不談他往生到淨土去了,就是說他往生之前,這兩個因緣是怎麼出現的?他沒有做多大的布施,我們看不出他有什麼布施、持戒、忍辱、精進、禪定,六波羅蜜的資糧力,用這個資糧力去成就這種功德莊嚴,他沒有太多的資糧力,他做了兩件事情:憶佛、念佛,他在佛堂做兩件事情而已。

也就是說這個功德不是他的,他只是成功的把彌陀的功德轉成自己的,他找到了轉換的方法。他找到轉換的這種把他的功德轉換成自己的功德,他是有方法的,他是有管道的,他掌握了一個正確的管道,正確的方法,所以他現生就受用了。所以諸位,方法是很重要的,雖然我們時間有限,但是你要掌握正確的方法,諸法因緣生,你今天掌握到一個正確的開關,你就可以把極樂世界的功德打開,你打開了。你今天碰到娑婆世界輪迴的開關,你就流轉生死嘛,這個很公平。這個生命有很多開關,看你去碰到哪一個開關。就諸法因緣生,你去憶念娑婆世界,你就付出代價,因為娑婆世界本身的問題就很多,你去憶念它,你就跟它感應道交。

好,我們前面是建立一種信仰,就是憶佛、念佛的信心,那麼現在正式來說:怎麼憶念?這個方法怎麼做,應該怎麼做?就是說我們希望臨終的時候,我們要做兩件事情:第一個我們想辦法不要跟娑婆世界感應了。就是說雖然我們阿賴耶識還有很多業力,但是我們現在這個業力不要去刺激它,這是你要做的。你千萬不要把阿賴耶識的業力,這種睡覺這種沉澱的業力,去把它喚醒。你好不容易透過懺悔、皈依、發願,把業力給沉澱下來,你不能再攪動它了。

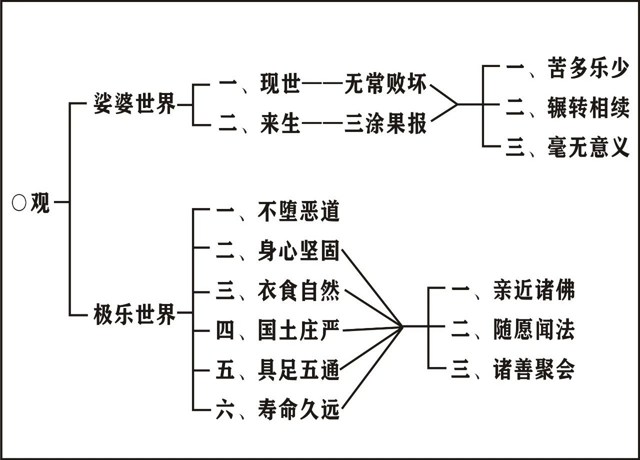

就是臨終的時候,你怎麼樣能夠悄悄的走過生死關,不要把生死業力的開關觸動,這是要做的第一件事情;第二個你能夠正確的打開阿彌陀佛的感應的開關,做這兩件事。那麼這一點蕅益大師在《彌陀要解》,給我們一個很正確的指導,叫做「厭離娑婆,欣求極樂」。你要做好兩種憶念:第一個對娑婆世界過失的憶念;第二個對極樂世界功德的憶念,讓你產生兩種心態。

丁二、依觀發願

我們前面的空觀,是離一切相,把所有的心態全部的銷毀,讓你無分別住。現在要重新建立兩種心態,前面是破壞,空觀的智慧是把所有的妄想:好的妄想、壞的妄想全部的停下來,把生命歸零。那麼現在重新借假修真,借娑婆世界的假相,讓你厭離娑婆;第二個借極樂世界的假相,讓你欣求極樂。所以現在這個相怎麼樣?重新要借回來了!

前面的空觀讓你離相,對不對?現在「相」你已經不執著了,這個時候把它借回來。那怎麼借呢?我們來看看,

第一個:我們先借娑婆世界的相

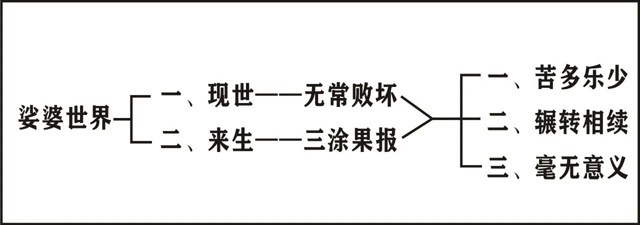

第一個借今生的相。我們要觀想今生的相是無常敗壞的,娑婆世界就是不安穩的:「饒汝千般快樂,無常終須到來」,這是第一個;

第二個:對來生的相。我們來生有三惡道的危機,所以你不能對娑婆世界的來生有所期待,因為你期待的結果,就是讓你得到第二生的快樂,然後你第三生就直接去三惡道去了。我相信如果說讓你得到一生的快樂,然後直接到三惡道刀山油鍋去,你是不會選擇的。所以你今天如果對娑婆世界有所期待,你就很可能有到三惡道去的可能性了,那麼這是一個總相的觀察。

第二個我們再觀察這個輪迴的過失有三種:第一個苦多樂少。我們不要講太差的人生了,就講今生好了,今生在你的生命裡面算不錯的喔!說實在,今生這個水泡冒出來,對你來說算不錯的人生了吧?因為我們大部分都在三惡道,你做人算不錯了,但是你看,今生是一個不算太差的果報體了,但是你回憶你的過去,人生裡面,痛苦的因緣多、快樂的時間少。其實人生是得不償失,快樂跟痛苦不成比例。佛陀說刀上的蜂蜜,雖然你承受,當然人生也有快樂的一面,我們不能否認,但是快樂就像刀上的蜂蜜,你舔蜂蜜的時候,你的舌頭被割傷,你付出代價,所以娑婆世界的快樂,全部要有代價。

但是現在有什麼問題呢?就是說既然人生是得不償失,那麼為什麼我們還要繼續輪迴呢?因為你被你的妄想騙了。我們總是記住娑婆世界美好的影像,我們小時候成長過程可能有一些影像,給你很幸福快樂的感受,然後你的心在分別這種感受的時候,你堅固的心就住在這個影像裡面,然後從今以後,你就不在乎娑婆世界的真相了,你在乎的是那個影像,你希望那個快樂影像再一次出現,即便你承受到很多痛苦——老病死的折磨,你也不在乎。所以直到佛陀出現了,把你從妄想裡面拉出來:說你不要活在妄想了,你看看,從依他起的角度,你看你一生走過來,你就知道痛苦的時間多,快樂的時間少,每一次都是這樣,只是比例不同而已。

第一個娑婆世界,你要付出痛苦的代價,你凡事要追求快樂,你一定要付出代價,這第一個;

第二個輾轉相續,這個最可怕的。如果你不解決它,它永遠不會消失。我們說很多痛苦都會有期限,你說我肚子痛,痛了幾天慢慢會好,但是輪迴的病它永遠不會好。輪迴的可怕就是說:你不面對它,你就一直的輪迴下去,它沒有一個期限的,這是它的可怕的地方。這個夢越做你越難醒過來,所以你不處理它呢,它就一直下去,輾轉下去;

第三個毫無意義。有些痛苦是有意義的,就是這種痛苦會給你增上,比方說你去拜佛,雖然會給你身心的痛苦,但是它的痛苦會有增上的效果,這種痛苦是有意義的痛苦。諸位,你在娑婆世界所受的痛苦,毫無意義,對你的增上一點都沒有幫助。就是說你受了無量劫的痛苦,你還是顛倒妄想,該打妄想還打妄想,你不會在痛苦當中得到任何的啟示,不會的,娑婆世界的痛苦對你是毫無意義的。所以我們就知道,娑婆世界不值得我們憶念,我們現在開始在重新建立心態了。

前面是空觀的智慧,是把所有的心態全部停下來,就無分別智;現在是有分別住了,開始把娑婆世界的相,重新借過來。到底臨終的時候,你要做出什麼樣的選擇,你不能等到臨終再做決定。當然這個地方,從今生的觀察,重點在無常敗壞,這種不安穩性,我們舉一個例子,講這個莊子的故事。

我們都知道莊子在道家裡面,他長期的修行他是有神通力的。那麼莊子有一天,他去參加一個朋友的聚會,他回家的路中經過一個小山坡,看到一個婦人,穿著白色的衣服,拿著扇子在搧一個墳墓,那麼搧墳墓他就過去了,他說某某人啊,你為什麼拿扇子去搧這個墳墓呢?這個穿白色衣服的這個婦人說:這個墳墓是我先生,我們在生前感情很好,那麼他死的時候拉著我的手說:「夫人啊,我不敢奢求你終生為我守寡,但起碼我們感情一場,你等到我墳墓幹了以後,你再嫁給別人。」這婦人就答應了,答應以後呢,但是不巧,她先生死了以後,連日下雨,就是把墳墓都弄得濕濕的,所以她是已經找到對像,想要嫁給對方了,但是她要信守她的諾言,所以只好拿扇子趕快把它搧一搧,看看能不能把它搧幹。

莊子一聽:喔,是這樣子,沒關係,我來幫你一把吧。他就:你扇子借我一下,他就用神通力,兩三下就把這個墳墓給搧幹。哎呀,這個婦人就跟他感謝:你真是我的恩人。那莊子走的時候,他說:你這樣子啊,你可不可以把這個扇子借給我,做個紀念,婦人就把……這扇子沒有用了,就送給莊子。這個莊子回去以後呀,就拿著扇子,在客廳裡面搧,就悶悶不樂了。

這個時候他回去以後,他太太跟他感情很不錯,就說:欸,你今天為什麼心情不太好?莊子就把今天回家看到的事情,如是如是的跟他夫人報告。他夫人說啊:我對你一定是忠貞不二,烈女不嫁二夫,她說:你最好記住你這句話。後來莊子悶悶不樂,沒多久就生病,就死掉了。死掉以後當然就是,古時候為先生就要守靈三個月,三個月的時候,就把這個棺材擺在客廳,沒多久莊子一個學生就來拜訪莊子,帶了一個僕人就到山上去拜訪莊子。拜訪莊子的時候,他夫人說:莊子死掉了,真不巧。那個學生說:那這樣子,老師死掉,那好,我要守靈吧。就在旁邊的一個偏房,弄了一個偏房給這個他學生住。

這個學生長得瀟灑莊嚴,這個莊子的夫人日久生情,對這個學生就有好感啦。有好感以後呢,有一天莊子的夫人他們在吃飯的時候,就問這個莊子的學生說:「你結婚沒有?」他說:「我還沒結婚」。「你條件這麼好為什麼不結婚呢?你的對像是什麼對像?」這個學生說啊:我的對像如果像師母這種條件,我就可以考慮結婚。那麼後來這個莊子的夫人,對他也有好感,那我乾脆嫁給你好不好?他說好。結婚的時候,他說那結婚的時候我們辦喜事,但是這個時候莊子的棺木還在,怎麼辦呢?莊子的夫人說:沒事兒,我們把這個棺木,把它移到旁邊的柴房去就好了,把客廳布置一下。

那麼後來就兩個人在辦喜事的時候,洞房花燭夜的時候,他的學生突然間發起了羊癲瘋,就躺在地上就一直抽搐,不省人事。不省人事,這個夫人很緊張啊,這怎麼辦呢?就問他的僕人說:你這個主人是怎麼回事?他說我這個主人,這種病定期發作,她說發作怎麼辦呢?他說這個是藥沒有辦法治,只有一個方法:要吃剛死的人這個腦汁,這腦袋的汁給他吃才有用。他以前他發作都在秋天,秋天很多秋決,就死亡犯,去跟那個死的那個犯人,那個槍斃的人,把他那個腦汁給他喝,現在不是秋天那怎麼辦?結果他夫人說:那我有辦法。莊子的夫人就到廚房去拿一把菜刀,就往莊子的棺木走過去了,走過去用這個刀把棺木給劈開以後,莊子就坐起來了。

這是他的神通力變現,他說了一個偈頌說:「不是冤家不聚頭,冤家相聚幾時休。既知死後無情義,早把生前恩愛勾」。所以他就……他也不怪他老婆,因為世間無常嘛,因緣變化了嘛,所以他就出家修道了。所以我們今天要說什麼?就是娑婆世界,其實它所有的過失,我們勉強都可以接受,但是有一個過失是我們沒辦法接受:就是無常敗壞!娑婆世界對我們的折磨,就是讓我們永遠活在沒有安全感。你得到的所有東西隨時會失壞,這個問題最嚴重。

你說娑婆世界苦吧,是吧?但是我們好歹在這個地方,從小到大也習慣了,對不對?你好不容易在這地方住上去習慣了,欸,來生把你弄到其它地方去了,到另一個地方去,你也習慣了,結果你又死了,又業力再把你漂到另外一個地方去了……生死疲勞,你永遠在適應新的環境,這個就是娑婆世界的最大過失——無常敗壞。你只要在娑婆世界住一天,你就沒有所謂的安穩性可言,而所有的快樂的基礎就是安穩,這最基本的訴求嘛,但是關鍵是娑婆世界的快樂,沒有一個是安穩的。就是所有的快樂,你就必須用擔心、怖畏……你在受用快樂的時候你是擔心的,你想想看。

所以我們今天在回顧娑婆世界的時候,我們怎麼樣正確的看待娑婆世界,當然我們有些善業,我們由善業力也會成就快樂的果報,那麼為什麼這個快樂的果報不可取呢?因為它無常敗壞。我們凡夫在受用快樂的時候,我們會有一種期待,希望它是長久性的、是安穩性的,但是娑婆世界沒有安穩性這個東西,所以你要從無常切入,大概娑婆世界的真相全部出來了。所以我們選擇娑婆世界輪迴,是錯誤的選擇,是非常錯誤的。

好,我們今天先講到這裡。欣求極樂,那麼我們為什麼選擇極樂世界呢?我們下一堂課再說。好,今天大家有沒有問題?我們今天是在講感應,就是一種正確的憶念。好,請說。

[學員問]:師父慈悲,今天的課程講到憶佛念佛,但在淨土法門裡面,很多行者也兼修持咒。那弟子這邊有兩個問題,就是說持咒在整個念佛法門,它的定位為何?第二個問題是說,持咒要到什麼階段該放下,然後該怎麼樣把持咒的功德,最後導歸淨土?謝謝師父。

[師父答]:當然淨土法門它有專修跟圓修。那麼從圓修的角度,我們也可以念佛、也可以持咒、也可以拜懺,但是呢,你必須要有一個正行,就是主修跟兼修的差別。也就是說:你不能對所有的法門用平等心,淨土法門沒有平等心,它就是一心歸命。也就是說我們一生可能會接觸很多的法,有可能,你可能會持咒、你可能會拜懺、你也可能會持戒、你也可能會念佛,但是你要永遠記住,佛號在你的心中是不可取代,不可取代!

我剛剛講過「一心歸命,通身靠倒」,當佛號在你心中出現的時候,是所有的法門不可取代的。阿彌陀佛的聖號在你的生命當中,它永遠是在你的核心的地位,不能動搖,不管你念多少佛,你永遠知道他是你的本尊,他是所有法門不可取代的。所以你的本尊現前的時候,你對他是一心歸命的,其它都是助行,兼修的。你必須把你的所有的法門,你心中會接觸很多法門,你要把佛號排在最核心的地方,理由?沒有任何理由!因為你今天要跟阿彌陀佛,你今天是主要是靠阿彌陀佛感應道交,其它的感應都是其次,都是其次了,就這個意思。也就是說所有的修行是幫助你——萬善莊嚴淨土,是幫助你跟彌陀感應。

諸位,當我們在研究教理的時候是融通的,各種教派都可以研究,但是一旦落入事修,那是很主觀的,就沒有對錯了。你說:喔,我的本尊是文殊菩薩,那就修文殊菩薩也沒有什麼對錯;你的本尊是藥師佛,你就修藥師佛。但是淨土法門的本尊只有一個,只有一個,那就是阿彌陀佛的聖號,如果你選擇淨土的話。我們不用去排斥其他的菩薩,觀世音菩薩也不錯、地藏王菩薩也不錯,但是阿彌陀佛在你的心中是不可取代,就這個概念。好,還有什麼問題?

[學員問]:師父慈悲,如果有一位菩薩他發了菩提心,修六度萬行,可是他可能智慧不夠,聽了惡知識的影響,那把做壞事當功德的來修,想問:將來他這種果報會是怎麼樣呢?

[師父答]:你再講一次,說把什麼當做功德來修?

[學員問]:就是把做壞事當成是功德來修。

[師父答]:那這個很嚴重哦!

[學員問]:可是他智慧不夠,他自己不知道的。

[師父答]:不管他是怎麼樣,他這個是起邪見。因為你今天把過失當功德修,這個問題很嚴重啊!因為他這個是無慚無愧啊,如果說他知道好壞,他一時的做錯,那這個還有救,還有救。但他做這件壞事的時候,他當功德想,那這件事情就非常嚴重了,非常嚴重。因為他的心就「其心堅固」,猶如石頭一樣堅固,這個造惡是無慚無愧啊!那這個得果報就很難懺悔了,這個人到三惡道就很難出來,因為他是種邪見。

[學員問]:可是他是受惡知識的影響。

[師父答]:不管他是怎麼回事,反正他的結果就是這樣子。他造業就這種心態,他受惡知識的影響也是他的因緣。他過去生結太多……他為什麼跟惡知識結緣,這也是自己造成的。諸位,全世界最可怕的就是用邪見來造惡,最可怕了。他在造惡的時候,他把它當功德想。你看那個恐怖主義的攻擊是最嚴重了,他在殺人的時候他認為他會生天,這最可怕了,最可怕了。這種業力得果報的時候是很難懺悔,幾乎沒辦法懺悔,因為他完全沒有慚愧、懺悔的心,他那個結構太堅固了,他那業的根太強,你說怎麼懺悔呢?

所以建立正知見是第一件事情,正知正見,了解正確的言行:什麼是過失相?什麼是功德相?正見是最關鍵的。你沒有正見啊,不過他沒有正見怎麼發菩提心呢?怎麼發起菩提心呢?你這邏輯有點錯誤,他發了菩提心?所以這個菩提心發的不真,我覺得他不可能發菩提心,不太可能,後來退失了?有可能。所以諸位,正知見是很關鍵的,很關鍵,你做了錯事要趕緊懺悔。好,請說。

[學員問]:就是我記得原來師父,聽師父講經,就是講過,就是舉過一個例子,就是一個美國的一個體操運動員,然後他摔斷了腿,然後就請教了一個哲學家,然後您舉過這樣一個例子。那是不是就是我們生活當中,碰到了順境的時候,不能起貪戀;然後逆境的時候,不能起瞋恚,那就是我們這個人生當中的痛苦,還是有意義的。就是我們這個痛苦,能夠幫助我們精進修行,因為一般凡夫在順境的時候,都會起放逸的心;然後逆境的時候才會把我們警醒,那就是說我們生活當中,那個痛苦和逆境都是還是有意義的,是不是可以這麼想?師父慈悲開示。

[師父答]:如果你今天用智慧來面對它,你今天把這種痛苦,把它用來調伏你對娑婆世界的愛取,就是你怎麼引導這個逆境,如果你逆境的時候你是怨天尤人的,那這個痛苦是毫無意義了。如果你用智慧來引導它,把這個痛苦,當做你生命當中的一個警惕,那這個痛苦是有意義的。但是我說過,你厭離娑婆不能只是靠生命的體驗,因為你生命的痛苦是點狀的,不可能全面,對不對?但是你觀察無常敗壞,是全盤的否定所有娑婆世界。一定要從道理上跟自己溝通,也就是說你厭離娑婆的理由,是從無常的道理切進去,這才是全盤的厭離娑婆。生活中的體驗只能夠當助行,不能當做你對娑婆世界痛苦的觀察的全部,因為你今生所接觸的痛苦,是所有痛苦裡面的極少部分,這樣懂嗎?用道理來跟自己溝通。當然生活的經驗也可以當做一種助行,當做助行,但是你不能夠說永遠用生活上的痛苦,來激發你,沒有用道理來攝持你,那你這個痛苦的了解是片面的,那你沒有體驗到的地方,就是你投生的地方了,因為你的理解有漏洞。所以你厭離娑婆也是選擇性的厭離,你不可能全盤的厭離。

好,我們先到這裡。我們淨土宗講完,大概是明天講完,下一次講完,再下一次會有一個研討,我們再來討論這個淨土的憶念。