佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十講)

請大家打開講義,第27面。

丙二、別明

前面的總標我們說明學習佛法的重要性,別明這一科我們引用三篇論文,由淺入深、次第地介紹佛法的內涵。先看第一篇,大家請合掌。

(一)宇宙無非旅泊,而泊宇內者,畢竟是甚麼人?五蘊身心,邸中幻物,喚作自己不得;然離身心,又喚何物作己。謂無豈不斷滅,別有與神我何異。經云:「見與見緣,並所想相,如虛空花,本無所有。此見及緣元是菩提妙淨明體。」透此雙超斷常二見,便知現前一念,離過絕非;便知宇內外一切物,泊今一念妄想心中,猶浮雲之在太虛,是謂不被物轉,便能轉物。回視妄認四大為身,緣影為心,復生厭離,必出此三界乃歸家者,何啻日劫相倍而已!偈曰,宇宙泊在吾心,吾心本無所泊;一任亂想昏沉,本有靈明如昨。彩雲端見仙人,豈被手扇遮卻;不遮卻,耆婆童子空摸索。咄!

我們先看第一段,第一段蕅益大師征釋疑情,他提出一個疑情:

一、徵示疑情

宇宙無非旅泊,而泊宇內者,畢竟是什麼人?

這個「宇」,四方上下謂之宇,它是一個空間,四方上下;什麼是「宙」呢?古往今來名之宙,它是一個時間,把這個時空合起來就是一個所謂的生命。我們一期的生命,不管時間空間來說,都是一個旅泊,就是一個作客的。換句話說,我們講「諸行無常」。我們這一期的生命,不管是凡夫、不管是聖人乃至於佛陀,都要面臨死亡。《楞嚴經》上說,「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄明滅」,就是你這一期的業力成就了,這個果報就出現,當這個業力結束了,這個果報就消失掉,這個是生命的真實相。所以我們每一個人在今生當中沒有一個人是永久留在世間的,都是一個客人,遲早的問題。

那麼我們會想:「而泊於內者,畢竟是什麼人?」流轉三界中,我們一次一次地在三界流轉,誰在流轉呢?誰?我在流轉,那個「我」是什麼相貌呢?這個地方蕅益大師要我們應該很冷靜地去思惟這個問題,這是一個關鍵問題,這個關鍵你一突破了,你很多問題都能夠解決。就是「宇宙無非旅泊」,那你想想看,你要迴光返照,不要老是向外攀緣。迴光返照,而「泊宇內者畢竟是什麼人」?沒有錯,流轉三界中,但是誰在流轉?提出這個問題,把這個問題再開展出來。

五蘊身心,邸中幻物,喚作自己不得;然離身心,又喚何物作己?謂無豈不斷滅?

即蘊即我:就是「五蘊」本身就是我,但是這個五蘊它有色法跟心法。這個心法就是受想行識,它在整個宇宙當中是一個生滅變化的東西,一個幻物,不能當作我。

比如說我們今生是一個男人,有男人的色受想行識,男人的色身、男人的感受、男人的分別;下輩子變成一個轉輪聖王,一個諸天的果報,那個時候對於身心的感受又不一樣,思想也不一樣,色身也不一樣。這個「我」的定義就是常一主宰,它必須要恆常住、不變異、有主宰性。所以說這個身心世界是變化的,我們前一期的身心跟下一期的身心是完全不一樣的,所以你不應該說身心世界是我,這是不合道理的。

離蘊即我:離開了五蘊身心,另外有一個「我」住在這個五蘊當中。「然離身心,又喚何物作己?」那麼你說離開了「我」,身心世界有一個明瞭的不生不滅的「我」,請你說出那個「我」的相貌出來,他講不出來,所以離開了五蘊也不是「我」。那麼你說這個身心世界完全是沒有,完全否定,那就容易落斷滅見——生命是沒有軌則的——那這樣子就很危險了。生命沒有軌則,人死如燈滅,那斷惡修善歸依三寶就沒有意義了,這就很危險。

別有與神我何異?假設有一個恆常不變異的「我」,那這個落入神我外道了,常見——不管你造了罪業,那個「我」還是「我」,你造了廣大的功德,這個「我」還是「我」,那這個「我」是不隨善惡業力的因緣的熏習而有變化的。這是不合乎道理的,那個「我」是不存在的。

我們的色身跟我們的明瞭性,從唯識的意思是剎那剎那地受熏。你前一剎那的色受想行識跟下一剎那的色受想行識不一樣,從微細來說不一樣。你的相貌、你內心的感受、你內心的分別,前一剎那的身心跟下一剎那都不一樣,何況是小時候,何況是來生呢?所以說,「別有與神我何異。」這是不合道理的。

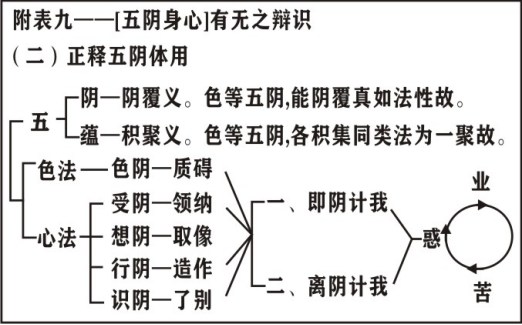

關於這個觀念,我們看附表第九。我們把這個觀念先簡單地疏通一下,到了第二段我們就容易進入狀況。

附表九、「五陰身心」有無之辨識。

五蘊身心就是我們一個果報體,我們的一個十法界的果報體就是一個五蘊——色受想行識。那麼這種空正見,佛法講對於身心世界一種空正見的觀察,這是一個很重要的佛法的基礎。我們先講緣起,再講空性。

(一)大乘甚深緣起

這個緣起是大乘的甚深緣起。

如是緣起,於大乘中極細甚深,又若略說有二緣起。

一、分別自性緣起,此中依止阿賴耶識,諸法生起,是名分別自性緣起,以能分別種種自性為緣性故;

二,分別愛非愛緣起,謂於善趣惡趣,能分別愛非愛種種自體為緣性故。

——《攝大乘論》

我們對於五蘊身心,佛陀的意思是說,五蘊的身心它不是上帝創造的,它也不是自然而有的,它是有一定的因緣,一切法是有因緣生的。那麼這個因緣有兩個因緣,主要兩個因緣:

一、阿賴耶識的因緣:阿賴耶識我們稱為藏識,就是藏,它能夠攝藏我們無量無邊的種子。我們無量劫來造了很多很多的業力,這個業力都被我們保存下來,等到裡面的業力的種子成熟了以後,它就變現一期的果報,如果是一個善業的種子起現行就出現了莊嚴的、安樂的身心的果報,如果是罪業的種子起現行就出現卑賤的、痛苦的身心果報。阿賴耶識這個含藏種子的功能,它能夠變現果報,這是一個親因緣。

二、第六意識的分別:「於善趣惡趣,能分別愛非愛種種自體為緣性故」,這是一個增上緣,就是種子要起現行還得要第六意識愛取的分別,你當時的心情是善性、惡性,對你這個種子也有增長或折損的功能。

所以從一個大乘唯識的思想,身心世界的相貌跟兩個因素有關,一個是業力,過去的業力,第二個是你的分別,你當時一個善惡的分別心。這兩個都有關係,一個是親因緣,一個是增上緣。

在《坐花志果》,古時候一本書,它講一個小故事。清朝有一個秀才,這個秀才很窮,苦讀了很多年的書,都沒有金錢去考試。這一年考試的時間又到了,他也無可奈何,身體也不是很好,又缺乏金錢。這麼一天,他的朋友一個姓王的先生來看他,就了解說我們今年一定要去考試,讀聖賢書,所學何事?應該去考試、做官,齊家、治國、平天下。但秀才說我沒錢,朋友說沒關係我資助你,那麼王先生就給他十兩銀子,當作他的安家費。他就很高興了,就隨著這個王居士、六七個同參道友就到南京去趕考。

到了南京以後,離考試還有一段時間,大家也就去外面隨便逛一逛。這一天,這六七個人都到街頭去逛,就逛到了承恩寺,一個寺廟前面。寺廟前面聽說有一個看相的相士,那個相士看得很準,這個人吉凶禍福、考得上考不上,都講得很準的。那麼大家就給他看相了,看相的時候大家就次第地看,最後一個看到這個窮秀才。這個看相的看了這個窮秀才以後,很詳細看了一會,又看了一會,最後下了結論說,他問秀才說你從你家裡來到這個地方幾天時間?他說我足足坐了五天的時間。他說你趕快回去,現在還來得及。

他說你這個相貌,貌枯神浮,死相現前。你這個相貌像一棵樹枯萎了,貌枯,神浮動,可能你一天到晚讀書,也不會調身心。貌枯神浮,死相現前,你五天之內必死,你現在趕回去,好歹落葉歸根。秀才說有沒有補救的方法,他說沒有辦法,這個相貌已經很明顯地現出來了,什麼辦法都沒有了,秀才就很沮喪。臨走的時候,他的朋友王先生很同情他,又給他十兩銀子,給他準備後事用,這個秀才就坐船回去了。當然來的時候心情很好,回去的時候心情很沮喪。

到了第四天的時候遇到了風浪,就在半路登岸了。登岸了黃昏的時候心情很不好,好歹去走一走,到岸上去走一走,散散步。走到了街頭,看到了一個婦人,這個婦人手上抱了一個小孩,兩邊又跟了兩個小孩,帶了三個小孩,邊哭邊走,邊哭邊走,哭得很傷心,往海邊走去。這秀才就說,某某人,你怎麼這麼傷心呢?她說我糟糕了,我先生的脾氣非常不好,他平常發生小事情不是打就是罵,他今天臨走的時候告訴我,說我們家兩隻小豬,一定要花十兩銀子才能賣出去。今天果然有一個人來買了,討價還價,十兩成交,但是走了以後,這個十兩銀子是假的銀子,破銅爛鐵做的,外面鍍一層銀,裡面是一個鐵的東西,這件事情我先生回來一定會把我打死的,與其這樣子,倒不如我先死掉算了,我準備帶著我的三個小孩去跳海了。

這個秀才說,我們兩個都很可憐,我明天要死,你今天要死。好吧,那麼就起了悲憫心,說可不可以把你的錢給我看一看,這個假銀子。她說可以啊,就拿來看,這個秀才一看果然是假的,他就把它掉包了,把自己真的十兩銀子就掉過來,他說誰說是假的,你看你咬咬看。誒這一咬,果然是真的,「唉呀,你真是我的恩人,你不講清楚的話,我們還以為是假的。」那就不跳海了,就回去了。

回去了以後呢,秀才因為做了善事,內心心情快樂,但是這麼一折騰,時間就超過了,天黑了,又回不去了。就在路中的一個古廟他先睡一覺,就在一個古廟旁邊一個圍牆的地方躺著就睡覺了。睡到半夜的時候,就有一個神,關公現前,關公叫他起來,呵責他起來,叫他趕快出去。他睡到一半,迷迷糊糊,被關公一喊,就醒過來走出去,走出去,一下子突然間地震,這整個廟就垮下來,逃過一劫。但是逃過一劫以後,他突然間感到心情從前面的非常的鬱悶突然開朗起來,開朗起來以後他也就慢慢走回船上去。船上去以後,他想,我這個障礙應該衝破了,他自己就有這種感覺。好,就跟船家說,我不回去了,再往南京去,再重新回到南京去趕考。

去了以後呢,他又找那個相士。這個相士一看到他,說某某人,你前面那個貌枯神浮那個死相消失掉了,你這個眉間有一道光彩,你一定是積了很大的陰德,否則沒有這道光彩。這個相士說你今年去考試一定會有功名的,而且你能夠做到翰林,做到一品官。果然,去考就考上了。

這個《坐花志果》的主人就說,他講出一個總結說:命由己做,福自己求——說沒有錯,阿賴耶識攝持了我們過去無量無邊的善惡業的種子,這是過去的宿業所感,我們今生身心世界的吉凶禍福跟過去的業力有關。但是,福自己求——我們今生善惡的心念對它也有一個增上的力量。

佛法也有這種觀念,說「罪從心起將心懺,心若滅時罪亦亡」——我們過去所依止這個煩惱的心在造罪業的時候,這個業力是一個種子在裡面,但是這個業力,如果它要得果報也一定要有你那個等流的煩惱的心識的滋潤,假設你這個心念突然改變了,經過你的修習止觀,那麼你的惡念的心識消失了,你過去在造作這個事情的時候你有很大的歡喜心,很大的意樂,而那個對惡法的歡喜心的等流性被消滅了以後,你覺得這件事情是不再歡喜的,甚至於是厭惡的,這個時候你過去這一部分的業力的種子不能得果報了。因為當初是那個念頭造業的,它也必須要靠那個念頭來滋潤它,那個等流性。現在你的心性改變以後,那個業力不能得果報了,「心若滅時罪亦亡」。

所以說,我們今天在判定緣起,一切法因緣生,這當中的因就是業力,這當中的緣就是你當時的那一念分別心。就像這個秀才一樣,他過去的業力應該五天要死亡,但是他一念的善心起,轉禍為福,他使令這個罪業的力量先暫時地不起現行,先調動了其它的善業先得果報。所以我們在判定緣起應該是兩個方向,一個是阿賴耶識的業力,一個是第六意識當時的分別心,這兩個和合來同時判定。這個是講到因果絲毫不爽的一個緣起論。

(二)正釋五陰體用。

前面是發明緣起的因果,這以下說明我空的真理。

先解釋五陰。五就是色、受、想、行、識這五個法。

為什麼叫陰呢?先看第一個陰字,這個陰是羅什大師翻譯的,第一個陰就是陰覆的意思,就是遮蓋的意思,為什麼呢?色等五陰,能陰覆真如法性故。

因為這個五陰的本身是擾動相的,生老病死的,它跟涅槃的寂靜是不相隨順的,所以我們五陰的果報體對我們本身是一個修學聖道的障礙,它能夠陰覆真理。以這樣子來安立這個陰,這個意思。玄奘大師他翻另外一個意思叫「蘊」,這個蘊就是積聚義,就是把同一類的法聚積在一起,同樣都是質礙的把它聚在一起叫色法,

色等五陰,各積集同類法為一聚故。

前面的陰是一種障礙義,這個地方的意思是積聚義。玄奘大師翻這個五蘊比較開闊,因為羅什大師這個五陰只有在有漏位障礙真理,玄奘大師翻這個五蘊通十法界:六凡法界的有漏五蘊,也包括四聖法界的無漏的五蘊,因為這個蘊只是積聚義,它本身不是障礙義。所以後來大部分的就以玄奘大師的五蘊為一個比較好的名詞。

五蘊,我們基本上一個生命體分成兩個部分,一個是色法,一個是心法。

一、色法:就是質礙,它有一定的質、有一定的重量、有一定的障礙、一定的空間。

二、心法:的一個特色就是它有明瞭性,有明瞭性開展出來有四個功能:

(一)受,它有一個領納的功能,我們內心跟境界一接觸,它有受,或者是苦受,或者是樂受,或者不苦不樂的感受,那個領納的功能叫作受。

(二)想,前面的受是不帶名言,就像這個鏡子把這個相貌現出來,到想的時候就安立種種名言,它能夠對所感受的境界去做種種的分別——這是一個非常美好的東西,這是一個不好的東西,它有名言來形容這個受。

(三)行,這個行就是造作,主要是思心所,開始在這個所產生的名言的境界裡面造善、造惡。

(四)識,前面的受想行是一個心所有法,這個識就是一個了別的心王。

我們對於五蘊的執著有兩個方向:

第一個、即蘊即我:就是五蘊的本身就是我。我們如果說今生當中就是很平凡地這樣過一輩子,什麼佛法都沒有學習,我們很可能會認為色蘊就是我,就是這個老病死的臭皮囊就是我,我從小到大、我老了、我病了、我死掉了,就是我一切生命的功能是由這個色法所發動的。我的了別性,為什麼你這個人很聰明呢?因為你腦細胞,你這個腦細胞的因緣創造了明瞭識。所以這個色法一死掉,這整個心識就斷滅掉了。所以執着色法是我,很容易生斷滅見,人死如燈滅,當然這個心是很粗糙的。

有一點哲學觀念的人,有一點能夠迴光返照的人,他就會認為這個色身是老病死,「受」是我。為什麼會是我呢?我的心跟境界接觸的時候,有各式各樣的感受,有快樂的感受,有痛苦的感受,那個能夠感受的就是「我」,我受用果報;或者說是「想」是「我」,我在受用果報的時候能夠起種種的想法,起種種的名言;或者說是「行」是「我」,我能夠造種種的業,造善造惡;或者說「識」是「我」。這個執著識蘊是「我」的這個不是普通人,多少有點禪定,因為這個識的本身啊,這個識是心王,很微細很微細的了別心。

總之就是「即蘊即我」,就著五蘊的本身執著,它是常一主宰的「我」——或者色是「我」,或者受想行識是「我」。這樣子的「我」,我們容易理解,因為這個是變化的。因為你小時候的色受想行識跟長大不一樣,你沒有學佛之前,你想想看,你沒有學佛之前你的感受,痛苦的多,躁動的心痛苦的受多;你現在學佛以後,你那一念明瞭的心,那個受,快樂的受多,這個可就變化了。所以說,我們很快的能夠理解五蘊是變化的,那跟這個「我」的定義是違背的。

第二個、離蘊即我:離開了五蘊有一個恆常住、不變異的我。就好像說我們今天住了一個房子,這個房子破壞了,我不要了,換一個房子,房子是有變化,那個能住的那個人,那個「我」是不變化的。所以這個生命是變化的,那個不生不滅的神我是不能變化的。小時候的我跟長大的我是一樣的,前生的我跟今生的我也一樣,今生的我跟來生的我完全一樣。

佛弟子就問,請你說出「我」的相貌是什麼?外道講不出來,因為你講出一個法,就不離開色受想行識,因為佛陀說生命的本質只有五蘊——色受想行識,佛陀沒有說色受想行識我,沒有說「我」。所以說,外道講不出離蘊即我那個「我」的相貌出來,是他自己捏造出來的。這樣子就是修我空觀,修無我觀。

唯識學是從兩個方向來,第一破即蘊即我,第二個破離蘊即我。

這意思就是說,我們把「我」的相貌先作一個定義:什麼是「我」?「我」是一個常一主宰,它要恆常住,它經常要存在;第二個不變異,它的每一個剎那的存在不能有變化,前一剎那的我要跟下一剎那的我要一樣;第三個它有主宰性,它對你的生命體有主宰性,我現在要到天上去,我現在來到人間,我的生命不隨業力而變化,我自己決定的,我自己能夠決定我生命的性質,有主宰性。那麼這樣子才是一個「我」,但是我們在我們的生命當中找不出一個這樣相貌的東西出來。所以說,有一個「我」的思想是顛倒的,這是不合乎生命真相的。

生命就是恆轉如瀑流,是一個不斷的、相續的、變化的水流,隨順我們差別的業力來顯現不同的果報。所以這個地方是發明我空的真理。從這個地方的學習,我們就能離開斷、離開常。我們從緣起上了解到因果絲毫不爽,從本性上觀察是法性本來空寂,離開了斷、常兩個邪見。

再看第二段,蕅益大師引用經典,引用《楞嚴經》把這個觀念加以發揮出來,開顯真義。

經云:見與見緣,並所想相,如虛空華,本無所有。

《楞嚴經》上說,「見」是一個根,六根——眼耳鼻舌身意;這個「見緣」是塵,六塵的境界,色聲香味觸法;識,「並所想相」是了別識。我們生命的十八界,根塵識,就像虛空的花,本無所有,就是說,它只是我們一個真如本性當中隨順一時的業力的因緣所顯現的如夢如幻的一個果報體。根塵識,開出來十八界,合起來就是五蘊。「本無所有」,這個是從本性上的一個徹底的否定,觀一切法空。但是反過來,此見其緣,元是菩提妙淨明體。如果我們再肯定來說,這個明瞭性它也是不可思議的,「妙淨明體」。

「妙淨明體」,蕅益大師解釋這一段,他說「妙」就是不可思議。這個妙淨明體分兩部分,一個是妙淨之體,一個是妙明之體。妙淨之體講「何其自性,本自清淨」,講這件事;妙明之體是講「何其自性,本自具足」,清淨的本性具足無量無邊的功能德用。

洞山禪師有一天去參訪一個老和尚,那老和尚戒臘很高,當然佛陀講戒律,講戒臘,洞山禪師就跟這個老和尚頂禮,這個老和尚不敢當,因為洞山禪師是大善知識,就說:莫禮老朽!不要頂禮我這個生老病死這個臭皮囊。洞山禪師就說,禮非老朽者!我不是頂禮你這個臭皮囊,我是頂禮你這個臭皮囊當中有一個不老病死的東西,禮非老朽者。

就是說,我們在觀察我們生命真相的時候,我們一開始先觀一切法空——「見與見緣,並所想相,如虛空花,本無所有。」就是我們的身心世界是如夢如幻的,是剎那剎那變化的,它的真實不變的本性是不可得的,但這個時候從不可得當中,不可思議的妙淨明體、那個真如本性卻了了分明地現前。

◎這個地方值得我們注意,有一個地方要注意:

外道也說我們的心是不生不滅。

佛法也說我們的心有妙淨明體,也是不生不滅。

這兩個有什麼差別?

在修觀的時候怎麼去揀別「外道的神我」跟「佛法的佛性」?

《楞嚴經》說,外道的神我是有自性執的,他有能所,所以外道的神我跟一切法是一分常、一分無常,我是常的、你是無常的,他是對立的,一分常、一分無常,這兩個是一個非常明顯的界限。

佛法說的佛性,說不生不滅是隨緣而恆不變、不變而恆隨緣,這兩個是不二的,生滅跟不生滅當中沒有對立的情況,它是遠離遍計執所顯的圓成實,它是消滅了自性執以後所顯現的一種的空跟有的一種如的境界現前,全體是空而全體隨緣、全體隨緣全體是空。所以佛法在發明佛性的時候是不二的境界,不像外道是一個明顯的對立——我是不生不滅的、你是生滅的,那就一分常、一分無常。所以這個地方,我們在修觀的時候這一點一定要揀別出來。

透此雙超斷常二見。

我們明白了生命是非空非有的、即空即有的,離開了斷滅見、離開了常見。

便知現前一念,離過絕非;便知宇內外一切物,泊今一念妄想心中,猶浮雲之在太虛,是謂不被物轉,便能轉物。

「離過絕非」當然是講空性,我們從畢竟空的角度來說,我們一念的心性過去造了很多很多的煩惱跟罪業,都染污不了我們的心性,還是清淨本然。但是從緣起上的作用上來說,它有因緣,或者是一個人的生命、或者天的生命,就像浮雲在虛空當中有一個暫時的因緣。那麼這樣子呢,「不被物轉,便能轉物」。

這個地方值得我們注意,「不被物轉」,這是一個修行的觀念。我們講念佛——萬緣放下,一心念佛。但是這個地方值得我們注意,我們憑什麼能夠萬緣放下,憑什麼?我們也可能會因為一時的逆境的衝擊、苦諦的因緣,暫時地對身心世界暫時地放下,但是那種苦諦的刺激是不能持久的。

我們之所以能夠不為眼前活計所轉,你一定是要建立一個開闊的、無量的生命觀,這個是關鍵。你一定是透過了我空法空的觀察,把那個自性執消滅以後,你真實地看到了無量的生命。

生命是永恆的,你從你現前的生命超越到一個過去、現在的生命,今生的生命只是暫時的因緣。所以之所以你為什麼願意去斷惡修善,雖然這個當中會給你暫時的痛苦,但是它對你的未來的生命有廣大的利益,你願意去忍受暫時的痛苦。所以這個地方,蕅益大師的意思:

你沒有高超的見地,你不可能有高超的品格,不可能的。

佛法要你不為物轉,它不是強忍、壓抑,那個不能持久的。是你真正地知道你一念心性是畢竟空、無我、無我所,從畢竟空當中由業力的熏習有各式各樣的因緣,今生是人、前生是一個畜生、來生到天界去,人生在你的清淨的虛空當中是如夢如幻的,今生只是一個暫時的因緣,剎那剎那的生命。那麼你建立一個廣大無量的生命觀,你就能夠解脫眼前活計,不為物轉。

回視妄認四大為身,緣影為心,復生厭離,必出此三界,乃歸家者,何啻日劫相倍而已!

我們剛開始對身心產生自性執、然後再遠離,這樣子就差很多了,不同的見地。所以我們剛開始認為這個身心世界是真實有的,沒關係,我思惟它的過患來對治,那這樣子就很辛苦了。蕅益大師說,你應該先透過無我觀去消滅你的「我」的執著,然後開闊你的生命觀,從一個現前的一念心性的廣大的生命觀當中來抉擇一切的事情,以一種開闊的生命觀來抉擇事情,這樣子的話是更殊勝了。蕅益大師最後講出一個偈頌作總結:

偈曰:宇宙泊在吾心,吾心本無所泊;一任亂想昏沉,本有靈明如昨。彩雲端見仙人,豈被手扇遮卻;不遮卻,耆婆童子空摸索。咄!

我們一期的身心依止業力的因緣熏習出現在我們的一念心性,但是我們這一念的心性本身還是畢竟空的。雖然有無量無邊的妄想來干擾我們,但是這個本性無量劫來還是不受干擾,主要發明緣起性空的道理。

「彩雲端見仙人,豈被手扇遮卻。」這個彩雲當然是虛空中的彩雲,那是一期生命。你今生是一個男人的身心世界,或者女人的身心世界。你能夠透過這個身心世界的觀察看到雲端的仙人,這個仙人就是真如本性,現前一念心性,這個時候「豈被手扇遮卻」,不被我法二執這個顛倒所遮卻。那麼我們能夠突破我法二執,「耆婆童子空摸索」,高明的醫生也不要再摸了,因為你所有的病都解決了。「咄!」這個咄就是請我們注意這個問題。

我們讀蕅益大師的教理,蕅益大師在發明諸法實相,他要你迴光返照現前一念心性。就是我們一開始不要老是向外,向外攀緣,要內觀——就是「宇宙泊在吾心,吾心本無所泊」,宇宙的生命的人我是非,它是我一念心性的暫時的浮雲而已。你有這樣的一個生命觀,你在修行的時候你不容易有障礙。

有些人說,你們修淨土的人真是顛倒啊,你看彌勒淨土那麼近,在欲界;西方淨土,「從是西方過十萬億佛土」,那麼遠,你為什麼捨近求遠呢?這個觀念,假設我們一個人經常向外攀緣就障礙住了,是啊,這太遠了,坐飛機就要坐很久了。但是我們不要老是向外攀緣,我們觀現前一念心性,十萬億佛土不離我現前一念心性之外,因為心性本無外故。這距離哪是什麼障礙呢?

所以蕅益大師的意思是說,我們經常會被我法二執所障礙,有一個「我」,這個法是真實的。現在我們修我空觀,把這個我法二執消滅了,我們觀察這個生命就是現前一念心性,即空即假即中,不管是雜染法、不管是清淨法,不離開我現前一念心性,以我心性本無外故。你用這樣一種高超的見地來修行,日劫相倍,這個就是有善巧。你不管斷惑證真,比別人有善巧,你不容易有障礙,是這個意思。

關於現前一念心性的相貌,下一篇蕅益大師會詳細地說明。但基本上一個方向——我們剛開始一定先破執,把我法二執破掉,然後從現前一念心性的內觀來觀察生命的真相,是這樣一個方向。

我們剛開始學習佛法,當然應該先觀因果,深信業果——先從有相的善業、惡業,善業引生安樂的果報,罪業引生痛苦的果報,從這個地方觀。然後慢慢地再修無我觀,觀察五蘊身心「我」不可得。我們觀「我」不可得的時候,我們內心當中那個感受就不一樣,跟過去那種處處障礙的感受就不一樣,這個時候生命就像一個水流,就是現前一念心性現前,以現前一念心性的即空即假即中來抉擇生命的真相,是這個意思。