佛弟子文庫

佛弟子文庫(第七講)

《靈峰宗論》導讀。諸位法師,諸位同學,阿彌陀佛!(阿彌陀佛!)

請大家打開講義第16面。

在這一科當中講到乙一、發心篇,發心篇總共有五篇的論文。前面兩篇主要是說明成佛作祖、墮坑落塹,所爭只一念間。說我們這個生命這個果報的生成,關鍵在我們一念心的迷悟。如果我們今天發心是正確的,會引導我們所有的業力而成佛作祖;假設我們的發心是顛倒的,也就會引導我們所有的業力趨向於墮坑落塹。所以這個生命的緣起的關鍵就是我們一念的發心,它是大方向的一個關鍵。所以,我們剛開始,從內心當中發起無上的菩提心,是一個最重要的根本的關鍵,前面是講這個觀念。

這以下是說,我們如何地從內心當中發動我們的菩提心呢,有沒有什麼方法?這以下蕅益大師講到發菩提心的方法。好,我們先把論文念一遍,從第二開始,請合掌。

(二)世人談及生死,鮮不悚慮,往往不能真為生死者,眼前活計放不下耳。然所以放不下者,只不曾徹見生死之苦。以從來為俗為僧,皆向順境中捱過,故畏三界心,自然發得不真切。倘以遠大慧眼,曠觀無始輪迴,痛念此生,果從何來,死後當至何趣,前際茫茫,後際墨墨,饒鐵石心腸,必為驚怖;然後依正教、開圓解、起圓行,敢保十人有五雙到家。最懼因地不真,道眼昏暗,或為世味所牽,或為邪師偽法所誤,袈裟下失卻人身,此予所以俯仰時流,而寤寐永嘆也。

好,那麼我們這一篇論文分成三段:

一、修行人的通病:

世人談及生死,鮮不悚慮,往往不能真為生死者,眼前活計放不下耳。

我們一般的修行人在討論佛法的時候,當我們去觀想到生死,就講到六道輪迴、無量無邊的生死輪迴這件事情,我們都會發生一種悚慮,悚就是恐懼,慮就是憂慮,面對這樣一個生死大海、無量無邊的生死,我們有恐懼跟憂慮的心情。但是,當我們實際在實踐的時候,往往不能真為解脫生死而修行。

那麼為什麼會有這樣的矛盾呢?這當中有一個關鍵,就是——「眼前活計放不下耳」,這是一個最嚴重的問題。

「眼前活計」是說,我們過去也曾經造了一點善業,而這個善業的因緣會出現一些暫時的可樂的果報,或者是一個財富、或者是一個美好的聲名、或者你招感種種恩愛的眷屬,那麼這種暫時的安樂會使令我們產生一種愛取的心情。就是我們會把世間的安樂,這種暫時的安樂,產生貪求,就像這個螞蟻一樣。我們看螞蟻,山中有很多螞蟻,你看螞蟻的心情啊,它只看它眼前的糖果,它不知道山雨欲來風滿樓,暴風雨要來了。它就是貪著現前的糖果,一下子大雨就把它沖死,死了以後下輩子又做螞蟻。

就是說呢,我們往往會被眼前的暫時的安樂所障礙,使令我們不能真正地為了生死而修行,那麼這是一個我們最嚴重的關鍵。

然所以放不下者,只不曾徹見生死之苦。

那麼為什麼我們不能夠放棄暫時的安樂,去追求這種永久的安樂呢?這當中又有一個關鍵——因為我們從來就沒有很深入地、很冷靜地去觀察生死輪轉之苦,這件事情我們都從來沒有去觀察,我們只看到現前。

以從來為俗為僧,皆向順境中捱過,故畏三界心,自然發得不真切。

那麼當然,有些人他在過去生當中他積集的善業強,他的惡業的勢力薄弱,不管他在家、也不管他出家,他大部分的時間都是在順境中捱過來,沒有很大的逆境。所以,他心中會做出一個結論:原來生命並不是很痛苦,因為他從今生的短暫的幾十年當中得到了這樣的經驗。那麼假設我們以這樣子為理解的時候呢,我們就對於三界的生死的心,這種怖畏的心、想要出離的心就發動不出來,就算發了也是嘴巴講一講,不能從內心當中去真實地發出出離心。

蕅益大師的關鍵就是要「徹見生死之苦」,這是發菩提心的一個關鍵。

就是我們憑什麼能夠從現前的這樣一種如夢如幻的暫時的安樂當中能夠突破、能夠衝出來,能夠真實地看到無量無邊的生命,把眼光放大?那麼這個關鍵點就是要能夠去觀察生死流轉之苦,這是關鍵點。好,這一點我們看

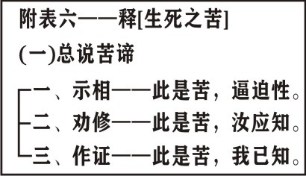

○附表第六——釋[生死之苦]

我們加以說明。

苦諦:

生死的痛苦是在四聖諦,佛陀講四諦的第一諦、苦諦。這個地方,觀生死流轉之苦,我們分成三段。

(一)總說苦諦:先說明苦諦的內涵。佛陀在轉苦諦的法輪的時候,是分成三個內容:第一個是示相轉,第二個是勸修轉,第三個是作證轉。

一、示相——此是苦,逼迫性。

佛陀在講苦諦的時候是先指示苦的相貌,說:此是苦,逼迫性。這個「此」指的是整個三界的身心世界,包括了三惡道的身心世界,也包括了人天的身心世界,它都是痛苦的。那麼這個痛苦的相貌是什麼呢?——逼迫性。就是我們在三界裡面得果報,我們的身心世界都有一種逼迫的感覺,總覺得一種不能寂靜、不能安穩。這樣的一種不寂靜、不安穩的感受,這種逼迫性,我們定義作「苦」,這是指出苦的相貌。

二、勸修——此是苦,汝應知。

佛陀指出了苦的相貌以後,要我們幹什麼呢?——「汝應知」,就是我們應該要去如實地了知。佛法對這個苦、這個身心的痛苦,他的態度不是要我們逃避,說你應該去觀察這個苦的相貌而能夠如實地了知。當然這個觀察一定透過聖言量、祖師的法語的引導來正確地觀察而真正地了解到苦的相貌的存在。所以,我們對於苦的逼迫性,我們一個修行人的態度是什麼呢?——「汝應知」,是應該如實了知。

三、作證——此是苦,我已知。

佛陀為了證明身心世界的痛苦的存在是一個真理,不是佛陀捏造出來的,因為佛陀已經如實地證知在三界當中的身心的確是有逼迫性存在的,佛陀以自己過來人的角度來證明這是真實不虛的道理:「我已知」——我已經真實地了知在三界當中的身心世界是有逼迫性的,來證明這是一個真實的道理。這樣子講就是三轉四諦,三轉苦諦,第一個、示相轉,第二個、勸修,第三個、作證。那麼這是一個總說。

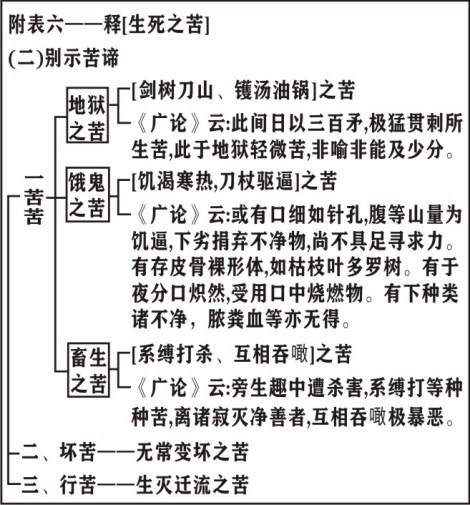

(二)、別示苦諦

苦諦它的總相是一個逼迫性,逼迫性開展出來有三個內涵:第一個、苦苦,第二個、壞苦,第三個、行苦。

一、苦苦

苦苦,第一個「苦」是一個苦惱的境界,苦惱的境界本身就是苦。在三界當中最痛苦的就是三惡道的痛苦,所以我們剛開始在觀察痛苦應該先——第一、苦苦,先觀三途之苦。

(一)地獄之苦

先看地獄之苦。它的總說是:

[劍樹刀山、鑊湯油鍋]之苦。

以下我們引用《廣論》的內涵加以解釋。《廣論》講到苦,它有兩種,一個是有間斷的痛苦,一個是無間斷的痛苦。

第一種、劍樹刀山之苦:有間斷的痛苦在地獄當中有兩個:一個是劍樹,一個是刀山。劍樹是說地獄的罪業的人在地獄受生以後,他招感的環境非常的炎熱,熱得不得了。身體太熱了,他看到前面有樹,他心中對這個樹就產生了愛取的心,就跑到了樹下去乘涼,這個時候風一吹,吹這個樹,樹上的樹葉就像劍一樣,很尖銳的劍,被風一吹就掉下來,射傷地獄的罪人,一開始當然是受傷了,射多了以後流血流得就死掉了。死掉了以後,春風吹又生,生過來,生過來以後,又炎熱,炎熱又跑到樹下,風一吹又射死,這是劍樹之苦。

第二個是刀山。刀山是說地獄的罪人他有殺盜淫妄的罪業,去招感環境有很多老虎跟獅子要去追這個罪人。他那個罪人就一直跑,跑到最後跑到一個都是刀的山,但是後面有老虎獅子追,也不得已就跑上去,跑上去就在刀山當中全身都被割傷乃至於死亡,那麼也是一樣,春風吹又生。這兩種痛苦它都有間斷,因為我們不是經常在劍樹、也不是經常在刀山的痛苦當中,那麼這當中有一些間斷的休息時間,這兩個都是有間斷的地獄。

第二種、鑊湯油鍋之苦:這個是無間地獄。前面的劍樹刀山,這當中還有一點主宰性。那麼這個鑊湯油鍋呢,鑊,它是一個大鍋子,一個鐵製的大鍋子,裡面很多的熱湯或者是油的一個鍋子。地獄的罪人他出生以後連跑都不能跑,前面這個地獄的還能跑幾步,他這個地獄的人,一下子,獄卒拿那個劍、那個叉子叉到他的身上就丟到油鍋裡面去炸,炸得整個肉都幹掉了,剩下一個骷髏頭以後就死掉了,痛苦地死掉了。

死掉以後呢,他也不是沒事,他罪業還在,就把這個骷髏頭把它叉出來,放在地上,一陣涼風吹過來,肉又長出來,肉長出來以後,他沒有停止地叉下去、又丟下去。如是地輾轉,在幾萬劫的時間當中重複地被丟進去、再拿出來,丟進去、拿出來。那麼因為他痛苦幾乎是沒有間斷的,他唯一的快樂就是那一陣涼風而已,那麼,這個我們叫作無間地獄之苦。

這個就是在《廣論》當中提出兩個,一個是劍樹刀山之苦,一個是鑊湯油鍋之苦。《廣論》講完以後呢它講出一個譬喻,我們對這樣的痛苦應該怎麼去理解呢?

《廣論》云:此間日以三百矛,極猛貫刺所生苦,此於地獄輕微苦,非喻非能及少分。

「此間」,我們在人世間,一天當中以三百隻矛,這個是很尖銳的武器,用三百隻尖銳的矛同時地以一種非常猛利的力量來貫刺我們的身體。那麼三百隻矛,我們身體的皮膚面積也不多啊,三百隻矛,幾乎全身都是劍。那麼這樣子的痛苦,跟地獄裡面當中最輕微的痛苦,「非喻非能及少分」,連最輕微的苦都比不上。那麼從這個地方,三百隻矛的刺身,我們可以理解到,這樣的痛苦還比不上地獄最輕微的痛苦。那麼這個是講到地獄的痛苦。

《宗鏡錄》上說,假設我們今天修習禪定得到神通,從這個神通當中所發動的宿命通,我們看到我們無量劫來生命曾經在地獄所受的苦,在定中如果看到以後,這個人會嚇得毛細孔出血。毛細孔出血是很厲害的,那恐怖得非常厲害。那麼這個是講到地獄的痛苦,就是這種境界。好,我們看

(二)、餓鬼之苦

餓鬼的痛苦的相貌是:

[飢渴寒熱,刀杖驅逼]之苦。

餓鬼的眾生,他業力的因緣啊,長時間地缺乏飲食也缺乏水分,飢渴。或者是有的餓鬼,更嚴重的是寒熱,他沒有衣服穿,冬天就特別地寒冷、夏天特別地炎熱,寒熱的痛苦。

刀杖驅逼就是說,餓鬼道眾生,他業力的因緣口渴得太厲害了,他就跑到大海當中去要吃海水,他罪業的因緣啊,海水現在他眼前的不是海水,是膿血屎尿,非常不淨的東西。但是不淨的東西也好麼,好歹是水啊,他要去吃這個不淨的東西的時候呢,大海有守護神拿刀杖去打這個餓鬼,不令他吃到,他有這個求不得苦。

說我很痛苦啊,我現在肚子很餓、也很口渴,我如果沒有看到東西也就罷了,看到以後又不能吃,這件事情就比較嚴重了,這是求不得苦。不但是身心的痛苦,還加上一個求不得苦,這是講到餓鬼道的一個痛苦的總相。這以下講它的別相。

《廣論》云:或有口細如針孔,腹等山量為饑逼,下劣捐棄不淨物,尚不具足尋求力。

這個是講焰口餓鬼。焰口餓鬼它是怎麼相貌呢?「口細如針孔」,喉嚨非常地細,細到就像針孔一樣,那當然什麼東西也不能吃,連水都吃不進去。「腹等山量為饑逼」,肚子特別的大,喉嚨特別的小。所以我們放蒙山,放蒙山我們在放飲食之前不能直接放飲食,要先開咽喉,先把它的針孔的咽喉打開,否則你給它什麼飲食它都吃不到。焰口餓鬼就是「口細如針孔,腹等山量為饑逼」。「下劣捐棄不淨物,尚不具足尋求力。」乃至於最卑賤的這些膿血屎尿、不淨物、人家身體的排泄物,它都得不到,長時間在飢餓口渴當中。

有存皮骨裸形體,如枯枝葉多羅樹。

前面是講到飢餓口渴的痛苦,這以下講到餓鬼道的另外一層痛苦,就是寒熱之苦。「有存皮骨」,它是皮包骨,本身就沒有什麼脂肪,沒什麼脂肪又沒有衣服穿,「裸形體」,那寒熱的逼迫對身體的痛苦也是不得了。「如枯枝葉多羅樹」,它的形體就像多羅樹一樣。多羅樹是一個很細長的樹,在印度才有,很細長的樹,它幾乎只有樹幹,它所有的枝葉都長在上面,旁邊沒有枝葉。這個是比喻餓鬼道眾生它的身體非常瘦,非常的瘦弱。

有於夜分口熾然,受用口中燒燃物。

這是說明焰口鬼的一個情況。它這個焰口鬼它長時間地喉嚨沒有水分的滋潤,它的喉嚨就像火在燒一樣,甚至於你把東西丟給它吃,東西到它的喉嚨,跟它喉嚨一接觸的時候,它本來是水,可以滋潤我們的身體,但是水到它的喉嚨以後變成火,燒得更厲害。

我們這個身心世界對飲食的需求,水分是比食物更厲害。我們一般斷食,斷個三天五天你還能夠忍受, 你如果三十六個小時沒有喝水,你就受不了,那你幾乎要發瘋。我曾經有一次三十六個小時不喝水,斷水,這個喉嚨就像長一個小球一樣,就在喉嚨那個地方,腫痛。我們只有三十六個小時沒有吃東西,你看那個焰口鬼,長時間沒有吃東西,它只是因為業力的因緣而不死亡,但是它的痛苦是累積的,一天一天地累積。所以說,「有於夜分口熾然,受用口中燃燒物」。

有下種類諸不淨,膿糞血等亦無得。

這是一個總標了。前面的餓鬼道就是說,總之,餓鬼道的眾生對於不淨的膿糞血等這種卑賤的東西都不能夠得到。

前面的地獄的痛苦是最厲害啦,劍樹刀山、鑊湯油鍋,餓鬼的痛苦也是不得了,長時間地缺乏飲食、缺乏衣物。我們一個人,我們現在的出家人整天當然飲食也很充分,我們也就不感覺到因飲食缺乏的痛苦。但是如果我們曾經有做過斷食,就是這個突然間好幾天缺乏飲食,你會感到缺乏飲食是不得了的痛苦,幾乎是讓你坐立不安,度日如年,可以這樣講,一天都捱不過去,你坐也不對、站也不對、睡也睡不著。

所以你看,孔夫子在教育的時候一定是「衣食足而知榮辱」,你一定是一個國家把飯充裕以後他才能夠用禮樂來教化。那麼這個餓鬼道長時間的飢餓的痛苦,那我們可想而知了,這個是餓鬼道的身心的逼迫相。

(三)、畜生之苦

「繫縛打殺、互相吞噉」之苦。

畜生道的痛苦,它的相貌在《廣論》上說是「繫縛」。人都是喜歡自由的。喜歡自由這個動物呢關在一個很小的籠子裡面,它的活動空間有限,這也是一個痛苦,甚至於被打或者是殺害、把肉吃掉。

「互相吞噉」,互相吞噉是說,前面的繫縛打殺多數都是人類造成的,互相吞噉是講動物跟動物之間,它也沒有法律,沒有法律的保障。沒有法律啊,怎麼個規則呢?動物跟動物之間的接觸就是弱肉強食,看誰力量大。我力量大就把你吃掉,你力量大你就把我吃掉,那麼長時間在一種恐懼不安的內心當中生存,這樣也是一種逼迫的痛苦。我們看《廣論》:

《廣論》云:旁生趣中遭殺害,係縛打等種種苦,離諸寂滅淨善者,互相吞噉極暴惡。

這個畜生道,人類為了要得到它的肉,為了吃它的肉,往往就是把它的身體給殺害,把它的命給奪去了,或者說把它綁起來,關在小籠子裡面。這個繫縛的痛苦啊,我過去也有一些經驗。我們平常啊,我們平常正常人,我到山中走幾步,到外面經行一下,佛堂拜拜佛,到外面走一走,很自由。如果我們曾經有閉關,閉關在一個小房間裡面,當然,有時候我們跟法相應,跟法相應的時候那個時間相也不可得、空間相也不可得,一念心跟法界相應,那也沒有所謂的裡面、外面的差別。

但是有時候我們的修行就是不得力,不得力的時候,你的心情想要去外面走一走,但是你現在閉關在裡面,你會覺得痛苦,就好像一個動物被關在籠子裡面。那個時候你會感覺到,你看一個動物,我們只是被關一個月,或者幾天,幾天的跟法不相應,這個動物一輩子被關在籠子裡面,你可想而知啊,它雖然是一個動物,但是它追求自由的那個心情是跟我們一樣的。所以菩薩戒裡面禁止一個菩薩的弟子去蓄養動物,就是這個原因,你把它綁住,造這個業是不好的業。動物長時間地被繫縛,甚至於打、殺等等的痛苦。

那麼這個痛苦是誰幹的呢?離諸寂滅淨善者。寂滅是一個果相,這是一個趨向於涅槃的寂靜樂。那麼怎麼達到涅槃寂靜樂呢?就是淨善,這是一個因相,就是修習種種的戒定慧。勤修戒定慧而趨向於涅槃的叫作「寂滅淨善者」。那麼現在說「離諸」,就這個人根本就不是修行人,也不深信因果的人,他就幹出了這件事情,就是繫縛打殺。那麼這個是講到畜生的痛苦。

第二種呢,互相吞噉極暴惡,動物跟動物之間的接觸啊,弱肉強食。你看這個蜥蜴,我們山上有很多蜥蜴,這個蜥蜴跑出來,看到螳螂、蚱蜢,它看到以後一下就把它咬住了,咬住以後呢,這個鳥、這個麻雀一下子又把這個蜥蜴咬住了。但是這個麻雀它吃蜥蜴的時候它可沒快樂地吃,不像我們在齋堂裡面,念佛號,內心很安靜,它在吃這個蜥蜴的時候,你看麻雀它東看看、西看看,它極度不安。

它因為什麼呀?它很怕別人會攻擊它。所以畜生道,它長時間的生命當中就是一種非常恐懼不安。睡覺的時候、吃飯的時候,有點小動靜,它醒過來它馬上覺得很緊張,它隨時感覺到有人要傷害它,有動物要傷害它。

幾年前,有一個殺人犯,這個殺人犯也是夠狠啊,在黑道裡面也是很有名氣的,很年輕,幹了幾宗殺人案以後,政府實在是受不了,下令幾個月之後一定要破案,警察抓得很凶。後來幾個月以後,這個殺人犯從山上下來,投案自首。為什麼呢?記者問他說你為什麼投案自首,你躲在山上也沒人抓得到你。他說我整天在那個地方不安,吃也不對、睡也不對,我寧可出來接受法律的制裁。所以說呢,內心的痛苦、那種不安的痛苦有時候是超越色身的,因為那是沒有間斷的,幾乎是沒有間斷的痛苦。那麼這個是講到畜生道的痛苦,係縛打殺、互相吞噉之苦。

《廣論》的意思就是說,我們思惟三惡道的苦而發菩提心。三惡道的苦是對治我們對於來世安樂的貪求。因為,我們之所以願意在三界裡面流轉,因為我們對三界有所期待,當然不是期待痛苦,我們對三界有所夢想,我們以為三界當中還有可樂的東西存在。所以說呢,當我們知道在三界繼續流轉我們隨時會到三惡道的時候,會對治我們對於來生的期待。所以,三惡道的痛苦是對治對於來世安樂的一種貪求。這是苦苦。

二、壞苦——無常變壞之苦

壞苦在《廣論》上說是對治對今生安樂的貪求,就是「眼前活計」。當然有些人過去當中或者今生出家以後積集一些善業,由善業的因緣,在我們的身心世界、外在的環境,也的確有一些暫時的快樂的假相出現。這樣子的假相我們要不能夠看破,我們就被這些假相給障礙住了。

那怎麼去觀察這個安樂的境界呢?——無常敗壞之苦。就是說,我們現前的安樂是非常脆弱的,隨時會破壞的,它只是一種暫時因緣的和合而出現的可樂果報,假設這個因緣的力量消失了以後,這個快樂境界就隨時會消失掉。

在經論上也說過,說世間的快樂「譬如美食,夾雜毒藥,初雖美味,終成大患。」說一個甜美的食物裡面有毒藥,我們剛開始是很快樂,但是呢「初雖美味,終成大患」,從這個譬喻我們知道,美好的食物裡面有惑業苦的毒藥,這個食物肯定是不能吃太久,它不會讓你快樂太久,心中的毒藥遲早要發作。從這個美食當中有毒藥我們就可以知道,人世間的安樂是決定不能長久的,而且決定是不能貪求的,因為你一貪求它,你很容易發動你的煩惱跟罪業,這當中夾雜著煩惱跟罪業。所以說呢,我們應該要放棄我們今生的安樂,雖然我們有這樣的權利,我們的確有這樣的主宰性去受用這樣的快樂,但是這個快樂裡面有過失,無常敗壞之苦。這個壞苦是對治我們對於今生安樂的貪求,這是第二。

三、行苦——生滅遷流之苦

三惡道的痛苦是對治我們對來生安樂的期待,無常敗壞之苦是對治今生的安樂的貪求,行苦是通於今生、也通於來生。我們身心世界它的本質就是痛苦,因為它不寂靜,身心世界剎那剎那生滅,這樣子的不寂境相違背我們的心情,因為凡夫的心情是希望穩定性的,任何一個人都希望穩定性,而我們的身心世界跟我們的心情是相違背,它剛好是不穩定性的,它是擾動的,相對於涅槃的不生不滅來說呢,它也是痛苦,所以這樣子叫作行苦。我們看

(三)結示勸修

結勸當中有兩段,先看第一段:

經云:三界無安,猶如火宅;眾苦充滿,甚可怖畏。

這個是出自《法華經》的經文。《法華經》上說,我們三界的身心世界是不安穩的,講出一個譬喻說就像一個火燒的房子,火燒的房子我們肯定是不能住太久,它一定是擾動性,煩惱火、罪業火跟果報火。「眾苦充滿,甚可怖畏」,使令我們感到很怖畏。《法華經》是大乘的圓頓的法門,但是它強調苦諦,它強調苦諦。所以,有人說,菩薩不思惟苦諦,這是錯誤的。

菩薩他不以苦諦來發動出離心,他根本不可能有菩提心。

因為他自己就沒有覺悟到生死的痛苦,他不能引導一切有情離開生死,不可以的。所以從這個地方可以看得出來,《法華經》、《妙法蓮華經》是一個大乘的圓頓的法門,它也強調要菩薩觀察「三界無安,猶如火宅;眾苦充滿,甚可怖畏」。所以,苦諦的觀察是通於小乘、通於大乘的。那麼再看《廣論》上說:

論云:已作地獄業,云何安穩住。

前面的「三界無安,猶如火宅」是一個苦諦,是果報的觀察,那麼這個地方是集諦,就是我們觀察痛苦的果報的當下,我們要同時觀察

在我們的內心當中已經存在的地獄的罪業,雖然它暫時沒有發動出來,但是在未來流轉當中遲早有一天會發動出來。

所以,我們面對著我們內心當中地獄的罪業,我們怎麼能夠在三界裡面安穩住呢?應該要趕快尋求出離。因為「已作地獄業,云何安穩住。」我們過去的生命當中我們曾經因為一時的顛倒造了地獄的罪業,就像一個定時炸彈,它存在我們的心中,隨時會爆發出來。那麼「云何安穩住」,我們怎麼能夠繼續地再流轉下去呢。這個是兩段的勸修。

好,我們回到論文上來。所以說,從這段的開示,蕅益大師的意思就是說,我們每一個人都害怕流轉生死,但是我們對於現前的安樂還是貪求,不能真正地發心、如實地修習聖道,為什麼呢?因為我們對生死的輪迴沒有正確的觀察,只是含糊籠統的理解,所以我們對於生死的怖畏的心情沒有真實地生起,所以就不能生起出離心,沒有出離心也就發動不了菩提心。這件事是一個一般修行人的通病。關鍵就是要「思惟生死之苦」。

再往下看。第二段:

倘以遠大慧眼,曠觀無始輪迴,痛念此生,果從何來,死後當至何趣,前際茫茫,後際墨墨,饒鐵石心腸,必為驚怖;然後依正教、開圓解、起圓行,敢保十人有五雙到家。

如果我們今天能夠以遠大的慧眼,我們透過對經論的學習,如實地觀察,把自己的眼光放大,怎麼個放大法呢?曠觀無始輪迴。不要老是只看現前的得失、現前的安樂,整個生命就在計較今生的安樂。畢竟我們今生的生命在無量的生命當中只是一個暫時的因緣,一剎那就過去了,就要面對來生。所以,我們要緊要看到無量的生命,這點是非常重要。

一個人之所以發菩提心,他一定是看到無量的生命;一個沒有遠見的人是不能發菩提心的,因為他發菩提心幹啥?他拿今生的精神體力去追求今生的安樂就夠了。所以,一個能夠真實發菩提心的人,他一定是看到他的無量生命,而無量生命當中要找一個究竟的皈依處,那就是無上菩提,那是真實的皈依處。

所以這個地方,蕅益大師的大智慧,他講出了關鍵——要以遠大的慧眼曠觀無始輪迴。你的生命觀一定要經常以無量生命來做抉擇,今生只是暫時的因緣,你即使犧牲了今生的安樂來換取來生的究竟安樂,這是值得的。那麼你之所以做出這樣的抉擇,因為你看到了無量的生命,這是關鍵點。

痛念此生,果從何來,死後當至何趣,前際茫茫,後際墨墨。這個「茫茫」跟「墨墨」就是渺茫不知的樣子,就是不可測。過去是怎麼回事,也沒人知道,當然,過去生肯定在三惡道裡面待過;來生又是一片黑暗,那肯定我們不離開生死,遲早又會到三惡道裡面去。想到這一點的時候呢,當我們看到無量的生命的時候呢,而這個無量生命當中「已作地獄業,云何安穩住。」這個時候,饒鐵石心腸,必為驚怖,你會對於未來生命的流轉生起怖畏的心,你會真實地看到流轉的痛苦而發動出離心。

那麼這個時候,依正教,開圓解,起圓行,敢保十人有五雙到家。你這樣子再依止佛法的教授來解、來行,十個人有五雙,五雙等於是十個人,到家,萬修萬人去。