佛弟子文庫

佛弟子文庫(第二十二講)

請大家打開講義第70面。

第一段我們是講歷緣對境修。這當中蕅益大師強調一個觀念,說是「待無累而修行,何如借修行而脫累」。其實我們在修行的環境遇到了人事的障礙,我們與其花很多時間去向外攀緣、向外處理這些境緣,你倒不如去改變你這一念心,來得實際一點。智者除心不除境,關鍵在這個地方。要緊的是歷事練心,而不去改變外境,大意是這個意思。那麼這個歷緣對境修當然是應該以坐中修做基礎,我們看第二段。

二、坐中修:

每見人冗中偷閑吟詩習字,作種種清課,豈不能偷閑玩大乘,息心學定慧邪?

那麼蕅益大師在明末的時候說,經常有些人當然是五堂功課忙完了以後呢,他有一些空閑的時間,幹什麼呢?「吟詩習字,作種種清課」,在世間法的詩字上去下功夫。那麼你為什麼不在寂靜的時候「偷閑玩大乘,息心學定慧邪?」那麼這個「玩」的話是研習,是解門,就是你應該在空閑的時候好好學習佛法、明白這個道理,這個是解門的一個正見。那麼這個「學定慧」是一個行門,把這個正見的基礎去修止修觀、轉成心中的正念。一個是解門,一個是行門,這都應該是在寂靜處的時候完成的。

那麼為什麼要在佛法多用功呢?這以下講出一個道理:

彼於詩字得少幻味,未嘗於大乘定慧得真法味也。

說世間的功德是一個幻味,是一種虛妄相,佛法的功德是一種真實相。在《瑜珈師地論》把佛法的功德跟世間的功德講了很多很多的差別,但是主要有兩個差別:

一、[有過失、無過失]的差別:世間的安樂境界,它是有過失的,因為世間的東西它是依止攀緣心、依止無明妄想而活動,所以它會帶動貪嗔的煩惱,有貪嗔煩惱的活動就是會有罪業,夾帶罪業。那麼我們在佛堂當中拜佛、打坐,也會得到安樂,而這個安樂是跟寂靜相應的,它是沒有煩惱、沒有罪業相應的,它是跟聖道相應的,跟涅槃相應的一種寂靜的狀態。所以世間的安樂跟佛法的安樂是有過失和沒過失的的差別,這是第一點。

二、[堅固不堅固]的差別:世間的功德是可破壞的,佛法的功德是不可以破壞的。因為一個依止無明妄想,不稱合本性的。不稱合本性,你這個是今生的境緣的生起去刺激妄想,生起一個虛妄的一種活動,死亡一到來的時候,把今生的妄想,饒你會思量,終歸罔相,把今生的這些妄想完全破壞了。

我看唯識論的註解說:有一件事,說有一個老婆羅門的師父帶了一個小徒弟在修學這個婆羅門的教法。那麼這個小徒弟很笨,這老師父教他幾遍他就是不會,師父很生氣,拿著棒子打這個小婆羅門徒弟。這小婆門跑啊,他就追,追了以後抓到又打。那個時候有一個阿羅漢在樹下打坐,阿羅漢他一入定就什麼事都知道了,他實在是看不過去,就出來調和一下。說你為什麼打他呢?他說我教他這部論《生起論》,這個是我們婆羅門最重要的教法,教過他幾遍他都不會,我只好打他。阿羅漢說,你知道這部論是他前生他作的,你知道嗎?這部論是他作的。

唉呀,我看世間法是這種境界,就是說他過去生作了這部論,但是他跟佛弟子辯論的時候,輕慢佛法,形成罪障,今生變得愚癡。但是這部論是他作的,你還沒有資格打他。所以世間法它就是不牢固,你在世間裡面,聖人的那個清淨心他有無漏的聖道的戒定慧的力量,他學世間法,這個世間法是牢固的,因為他根本是以清淨心作基礎。如果我們還沒有成就無漏的聖道之前學世間法,這個世間法是不牢固的,那是不牢固的,那是一種虛妄的境界,那又不同。所以說,我們剛開始把精神體力去耗損在世間法,這個是非常可惜的,因為那是一種虛妄的境界。渴鹿追求陽焰,口渴的鹿一直追求虛妄的水,其實那個水是不存在的。「饒你會思量,終歸罔相」,你死掉的時候,死亡一到來的時候,無常大火把你今生的這些學問、名言全部燒掉,完全破壞了,下輩子來的時候你還是搞不清楚狀況。

然縱不得味,亦為無上菩提而作種子。

我過去生在佛法中栽培的善根差,聽聞佛法也聽不懂,書到今生讀已遲,但是你從現在栽培還不遲,你起碼為以後做一個種子,無漏的種子。

且幼時詩字亦向不得味中來,安知佛法漸熏習,不於現身得受用邪?

這個事情是這樣,佛法的功德,這種智慧是稱合本性,所以它不可破壞。我們看這個經典上,佛陀經常會講一些事情說,唉呀這個弟子啊他過去生是一個商人,這個商人做生意,把錢賺了以後要回家的路中間,經過一個寺廟看到有法師說法,他聽了三句、四句,他聽得很歡喜。好,這個歡喜跟三寶結下因緣了。經過幾次的流轉以後,這個善根成熟了,出生在三寶的地方,做五戒優婆塞、優婆夷,又繼續地栽培善根。那麼栽培了善根以後,當然也有造罪業,造罪業又到三惡道去,但是他那個善根的種子他是不會失掉的,這個罪業是不能破壞善根的。到了迦捨佛時代的時候,他出家了,作一個比丘或者比丘尼,但是人有善根,他還是有煩惱,他破戒,破戒了以後就到三惡道去了。把這個罪業受完了以後呢,到釋迦牟尼佛時代的時候他的善根真實成熟了,遇到釋迦牟尼佛,成就阿羅漢果。所以說你在佛法當中所栽培的善根是不可以破壞的。

這當中祖師講一個理由,說為什麼世間法的栽培的善根是可破壞的,佛法不可破壞呢?

因為它隨順本性故。佛法他的善根的栽培是稱合你的本來面目,因為你的本來面目就是這種境界,稱合你的本性。那麼世間法是違背你的本性的,向外攀緣,真如不守自性以後再向外攀緣,所以這兩個方向還不一樣。你在佛法中所栽培的點點滴滴,你說你這個人,你看他出家以後不就是破戒了嗎?是的,他破戒了。但是他曾經出家的那個過程當中,他所栽培的善根,你還沒有資格誹謗他。他曾經很認真地學習佛法,他所栽培的善根在他未來當中發動出來的時候那個力量是不可思議的,那個善根是不會因為破戒而破壞的。

佛法的關鍵就是熏習,不斷地熏習,你栽培一分就有一分的功德,栽培十分有十分的功德,因為它稱合本性故。

那麼這個是講我們靜中應該在解行上多用功,這是一個真實不可破壞的功德,這是一個無漏的功德。

三、總 結

嗟嗟!人之精神用之詩字,吾見右軍李杜,不出生死;用之佛法,吾見散亂艷喜,愚癡特迦大事已辦!

我們一個人的生命當中有一定限量的精神體力,那麼你有兩個選擇,第一個,你把精神體力用在世間的詩字上,這世間法是向外攀緣的。那麼結果呢你頂多就像右軍,是王羲之、王右軍。王羲之是寫字入木三分,說他在木板上寫字,寫上去以後你還擦不掉。看,唉呀,王右軍寫字那個功力能夠把木頭滲入三分。那麼李白跟杜甫是詩。王羲之是字,是字寫得好。這個李白跟杜甫呢是寫這個詩,他還有一些意境,詩中有畫,畫中有詩。這個古人寫詩寫得好,他能夠在短短幾個文字當中,攝持很多很多詩的意境,讀完以後你心中會出現一個詩的意境,那個意境出來,還有這種境界。但是他因為依止攀緣心,不出生死。他那個智慧沒有一種解脫煩惱的力量,沒有這種力量,他不能對治煩惱。那麼佛法不是向外攀緣,它是向本性中安住,所以呢「吾見散亂艷喜,愚癡特迦大事已辦!」蕅祖以佛弟子當中兩個最差的作例子:

一位是孫陀利難陀:這個難陀尊者是佛陀的弟弟,他出家也是心不甘、情不願,被佛陀勉強出家的。但是他在佛法當中熏習久了,他的散亂心也慢慢調伏了,也成就阿羅漢了。

一位是周利槃陀迦:他讀四句偈,百日不能成誦,一百天四句偈背不起來,他那個愚癡的障礙特別厲害,但是他不斷地努力,在佛法中修學,他最後也是成就阿羅漢果。

佛法它有對治散亂、對治愚癡的功能,這個是世間法所不能比的。

所以說,我們今生的精神體力你用在世間法上,那是不能解脫生死的,你死掉以後,你今生的努力、心中的妄想全部破壞了;你在佛法中栽培,你能夠不斷不斷地積功累德,總有一天大事已辦,得到真實的解脫。這個佛法它跟世間法的不同,佛法有這個乘的功德,它有這個到彼岸的力量;世間法沒有乘的功德,沒有解脫煩惱的力量,它沒有這種力量。

這個事情它是這樣,當然我們菩薩求法在五明中學,我們也應該學一些詩字、學一些方便法門來表顯佛法,使令佛法在人世間能夠流通下去,但是你剛開始的下手處,應該先成就佛法。因為你以佛法作基礎,再去學世間法,這個世間法是帶有佛法的味道的,是以佛法為根本,以世間法為用。你一開始出家就去學世間法,你這個世間法就完全是世間的味道,沒有佛法的味道。這也不一樣。

你剛開始在佛法的解行上用功,成就了根本的功德,然後你為了利益有情故,為了令正法久住故,在菩薩戒允許你撥三分之一的時間出來,三分之一的時間學習世間法,廣設方便,使令正法在人世間久住。但是因為你這個廣設方便有佛法的根本作支持,所以會帶有佛法的味道,這個地方又不一樣。所以這個地方是「用之佛法,吾見散亂艷喜,愚癡特迦大事已辦!」我們這一念心跟世間法接觸、跟佛法接觸,這個會有兩個很大的差別。

好,止觀篇講到這個地方。大家有沒有問題?我們看

乙五、淨土篇第五

這個是正宗分的最後一科,淨土篇。那麼前面的持戒跟止觀篇都屬於聖道門,這個是講淨土法門,這個是很特別的法門。我們看

丙一、總標

先念一遍:

出三界火宅,有橫豎兩途。以自力斷惑超生死者,名豎出三界,事難功漸;以佛力接引生西方者,名橫超三界,事易功頓。遠祖云:「功高易進,念佛為先。」經云:「末世億億人修行,罕一成道,唯依念佛可得度脫。」如趁船渡海不勞功力。夫能篤信西方捷徑,至誠發願,一心念佛,求往生者,真大丈夫矣!倘信不真,願不切,行不力,佛雖大慈為舟,如眾生不肯登舟,何哉!

我們把這個論文分成三段來說明。

一、總標:出三界火宅,有橫豎兩途。

我們這個三界的身心世界,蕅益大師以火宅來作譬喻。就是我們在三界得果報,若身若心,它就是有一個逼迫熱惱的相貌,就像這個火宅一樣,使令我們逼迫、使令我們熱惱。那怎麼辦呢?我們這當中有兩個選擇方法,第一個、橫超的。就是在這個竹筒當中,你從旁邊咬一個洞出去,這個是橫超。或者你願意,豎出,就是這個節孔一個一個咬破,再出去,這有兩種不同的途徑可以選擇。這是總標。那麼這兩種途徑的差別蕅益大師在第二段再詳細地說明。第二段:

以自力斷惑超生死者,名豎出三界,事難功漸;以佛力接引生西方者,名橫超三界,事易功頓。

這個出三界,有自力跟佛力的差別。說你願意以你自己的自力,這個自力就是內心的戒定慧的力量,你完全人一定要靠自己,完全靠自己戒定慧的力量,解脫三界的見思煩惱,這個叫「豎出三界」。這件事情呢,「事難功漸」。這個「事」指的是因地的修行,這個「功」指果地的功德。那麼「以佛力接引生西方者,名橫超三界,事易功頓。」

假設我們今天的抉擇是依自力的法門來出三界,你應該要先持戒為本,這個是三乘的基礎,持戒。這個持戒,如果你要修聖道,不只是成就人天的果報,如果你這個持戒是為了聖道的因緣而持戒,那就不是守四根本重戒而已,那就是專精護戒、微細無虧,是這種境界。任何一個遮戒都會影響到你聖道的因緣。你只要犯到遮戒就一定要懺悔,否則就是障道。這件事情已經很不容易了,持戒很不容易了,那你要修行禪定、成就般若波羅蜜,那更不容易。所以這個「事難功漸」,這個功德它是次第的,一分的因地、一分的功德,兩分的因地、兩分的功德,自力法門就是這樣子的。

如果我今天是選擇佛力的接引,我今天是仰仗彌陀本願的攝受、佛力的加持來超三界,「事易功頓」。「事易」就是說他本身不用斷煩惱,帶業往生。他的重點在於保持臨終的正念,臨命終的時候心不貪戀、意不顛倒、正念分明,那麼調伏煩惱這就容易多了,在功德上是橫超三界、圓證三不退,那這個功德是頓超的。所以這兩個地方有不同。

二、引證:先引祖師的開示,再引經典作說明。看祖師的開示:

遠祖云:「功高易進,念佛為先。」

慧遠大師說,慧遠大師那是不可思議,他老人家是法身菩薩,他還通達教理。慧遠大師說,在所有的佛法的大乘法門當中,我們選擇一個功高、成就高的,那當然是要成佛的,不能只是人天二乘果報,功高;第二個、易進,下手最容易,下手易成就高的,那在一切法門當中就是以念佛是最為殊勝的,這是慧遠大師的說法。再看經典:

經云:「末世億億人修行,罕一成道,唯依念佛可得度脫。」

這末法時代的修行,一個障礙就是你很難成就禪定。

宗喀巴大師他在《菩提道次第廣論》說,他那個時候是明朝初年,還是一個相法時代,宗大師說,在那個時候連成就未到地定都很少了,不要說初禪了。你成就聖道,起碼是未到地定,起碼。就是你修我空法空的智慧,他要斷惑證真,才不是在散亂心的階段,他是在禪定中斷惑證真的,這個聞思的散亂心是不能斷惑證真的。末法時代環境的因緣,你很難成就禪定,在明朝初年就很難。所以說在這種情況之下要解脫生死,「唯依念佛可得度脫」,你只有一個比較簡單的選擇,就是仰仗彌陀本願的攝受,解脫三界的生死。這個是引祖師跟經典來做說明。

這以下講出一個譬喻:如趁船渡海不勞功力。就是這個佛力的法門,渡這個生死海你還不必靠自己游泳過去。游泳過去,你的體力也不支,這個生死的波浪也特別大,一下子就把我們淹沒了。那麼我們怎麼辦呢?坐個船。依止彌陀大願船,在船當中呢就能夠超越波浪的障礙,到達涅槃的彼岸,不勞功力,就是有這樣的一個好處。

這是把自力跟佛力作了一個比較。

三、結勸:夫能篤信西方捷徑,至誠發願,一心念佛,求往生者,真大丈夫矣!

這個地方蕅益大師講出往生的三種資糧:

第一個、「篤信西方捷徑」,相信淨土法門是出離三界的一個捷徑。

第二個、「至誠發願」,這個願應該是包括了厭離娑婆,也包括欣求極樂,兩個方向的願。

第三個呢、「一心念佛」,專心地執持名號。

那麼以這樣的三種資糧的功德,幹什麼?你不是要做大國王,求往生者。這三種資糧,求生西方,這件事情是一個大丈夫、大智慧、大福報人的一個抉擇。

反過來呢,倘信不真,願不切,行不力,佛雖大慈為舟,如眾生不肯登舟,何哉!

(這個地方少一個「舟」字。)假設我們的信心不真實、願力也不深切、修行也是打妄想,悠悠泛泛,那麼佛陀雖然是大慈悲,把船準備好了,但是我們不肯去登船,那是佛也沒辦法。這個事情,看這個意思,

佛力的的法門還是有自力的成份,就是你還得要登船才算。

就是這個船準備好了,你要登船。彌陀的大悲願力在法界成就了,深信諸佛皆充滿,彌陀的大悲願力晝三時、夜三時關照一切有情眾生,但是你還得要想辦法跟他感應道交,就是你要準備信願行三資糧。這個是我們自己要準備資糧,是這個意思。

我們在成佛之道,你有兩個選擇:

一、你願意在有漏的世界生生世世地轉世,在這個地方發菩提心、懺悔業障、積集資糧,直到成佛為止。這個人精神可嘉。我以這個有漏的果報體,不能念要他念,煩惱不能斷要他斷,抗拒你的煩惱障、業障、報障,一生一生地增上,直到成佛為止。這也是一個選擇,佛陀也同意有這樣的修行方法。發菩提心修六波羅蜜,積功累德,成就佛道。

第二個就是你思惟,在有漏的世界裡面,生生世世轉世,這當中有一個很嚴重的問題,就是退轉的問題。發了菩提心以後,這個有漏的果報體、這個身心世界,煩惱障礙你。你看這個舍利弗尊者,舍利弗尊者曾經修了六十劫的發菩提心,花了六十劫啊,六十劫也是不少的時間。後來遇到惡因緣起了嗔心,退大取小。煩惱障礙你。第二個、你要造了罪業這個罪業也會障礙你發菩提心。這個罪業是擾動性的,跟菩提心是相違背的。第三個、報障。你在三界裡面得果報,你萬一沒有得到人身,到畜牲道去,這件事情也障礙你,障礙你發菩提心、障礙你懺悔業障積集資糧,你三件事情在畜牲道都不能做,這個時間是空過了,完全空過了。這個就是有問題——退轉。你今生如此,你不能說你下輩子還是如此,生命是沒有主宰性,一切法無我,生命體裡面是一種業力的顯現,誰也不能對生命作任何的期許,誰也不行。

二、為菩提道求生淨土。我們思惟,在一個資糧位的菩薩止觀力薄弱的情況之下,我們好不容易在污泥當中,無量無邊的無明妄想當中,開了一個小蓮花,一個菩提心,我們為了護持菩提心的緣故,先到淨土去,那個身心世界就沒有障礙了。等到成就大乘正定聚——法身以後,你再回到凡夫這種有漏的身心世界的國土當中,再來積功累德。他的方法是這樣的,先成就聖道,然後再積功累德,他這個辦法是這樣子的。先到淨土去成就不退轉的功德,然後再回入娑婆,那是一個法身菩薩,這個時候以法身菩薩的身份住持正法、續佛慧命,以聖人的身份來住持正法,不要以凡夫的身份來住持正法,那就是比較莊嚴,那就不同。那麼這個是我們在成佛之道當中呢,你有兩個選擇。我們看

丙二、別明

前面講到如果我們選擇要先到淨土去成就聖道,你要具足信願行三資糧,那這是一個總標。這以下把三資糧的差別的內容我們作一個別示。

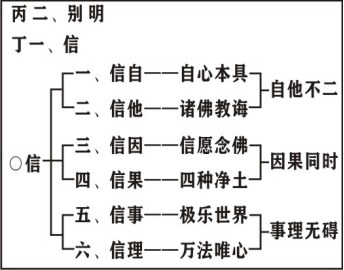

丁一、信

第一個就是信心,對淨土的功德生起信心。這個「信」應該包括「於實德能,深忍樂欲,心淨為性」。就是以一念的清淨心對於「實德能」能夠「深忍樂欲」。

我們配合蕅益大師的六信,先講這個淨土的「實」,就是淨土的存在性。先看信事信理。

淨土的存在呢,蕅益大師要我們建立兩個信心:

第一個、從緣起的事相,我們相信「從是西方過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,名阿彌陀佛,今現在說法。」的確是有極樂世界的存在,它不是表法的。

第二個、在理論上,在實相理上呢,我們也相信「十萬億佛土不離開我現前一念心性之外,以我心性本無外故」。

這個信事是容易理解的,在事相上有極樂世界的存在,在理性上相信極樂世界存在我們的心中。這存在我們的心中,我們過去也講過了,說譬如我們念阿彌陀佛,我們感到每一次彌陀跟我們的感應啊力量不一樣,同樣一尊彌陀,但是當我們對彌陀有信心的時候,我們感到彌陀對我的加持力大,當我們信心薄弱的時候,彌陀對我們的加持力小。可見得:

阿彌陀佛在我們的心中,會隨順我們心的因緣而變化;所以極樂世界是存在我們的心中!

如果說我們心中已經不相信淨土了,這個淨土對你來說是不存在了,你就沒有淨土了。所以說呢,在事上我們相信淨土在十萬億土外,但是在理上我們相信淨土它在我們的心中,這個距離不是障礙,只要我們能夠跟彌陀相應,那麼這個十萬億佛土,一剎那間離五濁,屈伸臂頃到蓮池。這個不是距離的問題,這是相應不相應的問題。所以我們對於這個淨土的「實」的存在性,建立了理事無障的信心,這是第一個。

第二個、「德」,對淨土的功德生起信心。這個功德包括因地的功德,包括果地的功德。這個因地的功德就是信願念佛,主要是對名號的功德要有信心。名以召德,德不可思議,名號不可思議,「故使散稱為佛種,執持登不退。」我們相信阿彌陀佛的名號它總持阿彌陀佛所有的功德,它就是彌陀的化身,在因地上是這樣的信心。

在果地上呢,我們相信「淨土諸善聚會,皆從念佛三昧得生」。就是淨土的無量無邊的菩薩、大菩薩,不是娑婆世界往生,十方的那些法身菩薩也往生淨土。他們怎麼往生的呢?他們不是靠六波羅蜜往生的,「皆從念佛三昧得生」,還是靠憶佛、念佛的因緣而得生的。這是因果的相隨順,因果同時。就是憶佛念佛為因,成就四種淨土為果,因地的功德不可思議,果地的功德也不可思議,這個是「德」,德的信心。

第三個、信自跟信他,那麼這個是就「能」、往生的能力,你怎麼能夠往生呢?我們知道淨土的存在,我們也知道極樂世界有不可思議的功德,但是你怎麼知道你有這個能力呢?這個能力我們也要建立信心,一個自力信心,一個他力信心。那麼在自力的角度,相信自心本具,相信極樂世界的所有功德,正報的功德、依報的功德,是我內心本具的。「托彼名號,顯我自性」。這個是我們對自己的這念明瞭的心性有這樣的德能生起信心。

或者說信他,這個「他」是諸佛的教誨,在《彌陀要解》講這個「他」有三種的他,他力:第一個、釋迦如來決無誑語,釋迦牟尼佛的話是真實的。第二個彌陀世尊決無虛願,阿彌陀佛的願力是真實的。第三、六方諸佛出廣長舌決無二言,六方諸佛的讚歎、淨土的殊勝,這件事情是決無二言的。

「隨順諸佛真實教誨,決志求生,更無疑惑,是名信他。」

他力的信心其實主要是相信彌陀的本願功德力,相信彌陀的本願絕對能夠攝受你。你為什麼能夠往生呢?彌陀的攝受的緣故,所以我往生了。

這個信自跟信他,在我們淨土當中的確是有很明顯的差別:

一、信行人:他在念佛的時候的一個思考是說,信我是業力凡夫,決定不能仗自力斷惑證真了生脫死,我這一念明瞭的心性什麼功德都沒有,那麼就是一種煩惱障、業障、報障的境界,無量無邊的煩惱、罪業,這一念明瞭的心攝持無量無邊的煩惱、攝持無量無邊的罪業。怎麼辦呢?信阿彌陀佛有大誓願,決定能夠救撥我。好,我對彌陀名號通身靠倒,就是這樣的一個思考。那麼這種人是決定可以往生的,叫信行人,以他力為訴求,我自己是一點都沒辦法。那麼你為什麼能夠往生呢?因為彌陀,完全是彌陀的攝受,完全。那麼在淨土法門當中也有弘揚這個法門的宗派存在的。

二、法行人:在淨土當中也有一類的法門,就是屬於信自的法門,就是法行人。法行人他就不像前面的那麼感性,他也能夠讀誦大乘經典解第一義諦,他能夠把這個佛法的法語來觀照我們現前一念心性,說是「我雖業障深重,是彌陀心內的眾生,阿彌陀佛雖萬德莊嚴,是我心內之佛,既然心性不二,自然感應道交。」

所以我這念打妄想的心跟彌陀那個清淨的萬德莊嚴的心從本性上來說是無差無別的,是沒有差別的,那麼這樣子呢,從自性的功德力當中呢,肯定了自己有成就極樂世界正報依報功德的德能,但是這個人他還是念佛,但是他念佛的心情是「托彼名號,顯我自性」,就是我的自性功德力是往生的親因緣,這個名號它是增上緣,這就不一樣了。

「托彼名號,顯我自性」,他是站在清淨心的角度,「何其自性本自清淨,何其自性本自具足」的一個角度來念佛。不是站在一個「我是業障凡夫,絕對不能仗自力斷惑往生了生脫死」,站在一種業障深重的角度來念佛,那思考就不一樣。這種人他會偏重在自力,法行人。這種人當然他往生了以後,品位會高一點,因為他通達諸法實相。他知道心力不可思議,但是他也知道法力不可思議,自他不二。

所以這就是兩個差別,在信心上,看出眾生的種性有差別。往生淨土以後,這兩個所成就的功德也會有差別,在整個成佛之道的因緣,這兩個也會有差別。但是這兩個都可以往生極樂世界,不管你偏重自力,不管偏重他力,都可以往生淨土。

那麼這個是講六種信心。我們今天講到這個地方。大家有沒有問題,有關六信?

【學員提問】:主任慈悲。學生要問的是,前面有講到說,就是「有容德乃大,有忍乃有濟」,那後來主任又說要依眾靠眾,大家好像洗馬鈴薯一樣,互相磨。這兩個感覺上好像有一點衝突,一個是說我們要容人,同輩之間,另外一個是說彼此磨。

【師父答疑】:其實這兩個是一件事情。就是說我們剛開始對人事的容忍是有限的,剛開始。我們剛開始來到僧團只是一念的善根,其實這個善根是信心的善根,而不是止觀的善根,也不是智慧的善根。其實我們剛開始對於調伏煩惱的力量是很薄弱的,那麼我們是過去的對三寶的信心,來到僧團,或者是在家或者是出家。那麼大家在一起修學,有意無意之間就把自己的習氣表達出來,這個時候彼此間就有一些問題存在。這個東西他不一定是故意的,但是他就很自然表達出來了,他很自然講這句話,他講那句話,那這個就是有障礙了,人跟人之間人事就有障礙了。

這個時候就是你在修包容的時候,你要知道這個世界是多元化的,我們雖然不同意你的看法,但是你有講話的權利。懂嗎?就是一個和合的僧團,比如說我們講,我剛開始也在想,佛陀要求我們一個如法和合的僧團,六和合,身口意的和合。這個和合怎麼說呢?和合不是大家都一樣。大家都一樣那就不是因緣所生法了,每一個人過去的環境、成長因緣都不同,那怎麼會和合呢?這和合的因素來自於互相的包容,不是要求大家的統一。這懂嗎?就是我包容你,你包容我。大家定一個大方向的原則,這個原則是最低標準,你這個原則違犯了,不共住了。但是在這個大方向原則之下,容許人有差異的。

所以僧團的相續,這個人跟人之間的相續,人跟人之間的和合,不是要求所有人的思想都統一,是來自於包容。我包容你的差別,你也包容我的差別,所以依眾靠眾才能夠培養包容的個性出來。否則的話你走你的路,我走我的路,你找一間茅蓬,我找一間茅蓬,就是這樣子的,那佛法就衰微了。佛法二寶賴僧弘傳。佛陀跟無量無邊的正法是靠僧團的維持,而僧團的維繫就是要靠一種僧眾的包容力。僧讚僧,佛法興。就是這樣子的。

所以如何,這個和合怎麼說?如法這當然沒話講,大家遵守一定的制度、一定的戒律來運作。這個和合絕對不是要求大家的統一,大家的一致,是容許有些差別因緣存在,是這樣子的。

所以依眾靠眾,一個從僧團歷練出來的僧眾,他的忍力比一個住茅蓬的強,這個是事實。當然住茅蓬的人,他真正用功了,他的心力強、行力強,但是他不一定能夠跟人家協調溝通。他以後的弘法因緣偏重在個人的發揮,他很難成就一個團隊的工作,所以他的力量有限,攝受一些有緣的眷屬,就是這樣子。這個人往生了以後,人在法在,人去法亡。

但是你一個僧團訴諸於制度,能夠使令僧團永續地經營下去,那真正能夠給在家居士生起一個信心,唉呀,這個僧團還在,他知道他所歸依的三寶的境界存在。這個世界上多幾個茅蓬對佛法的住世貢獻有限,居士他所緣的三寶境界是僧團,但是一個僧團的興衰會嚴重地動盪到佛法的興衰住持,一個僧團,那又不同。

當然,根本上來說這是修我空觀,但是人跟人之間的相處之道、待人處世這些假觀你還得要學習,否則你很容易去觸惱眾生。待人處世,就像蕅益大師說的,怎麼去自勵、怎麼去容人、怎麼去取友、怎麼去利生,這都是有一些方法的,有內心的差別狀態,這都是要學習的。

我們今天講到這個地方,向下文長,付在來日。