佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十五講)

《靈峰宗論》導讀。諸位法師,諸位同學,阿彌陀佛!(阿彌陀佛!)

請大家打開講義第44面。

我們這次的《靈峰宗論》基本上是分五科,這五科就是發心、正見、持戒、止觀跟淨土。那麼這五科我們基本上可以分成兩個部分:

第一個部分是屬於根本法門,這個根本法門就是說我們剛開始學習佛法,就是依止一念的信心,我們相信生死流轉是痛苦的,相信涅槃寂靜是安樂的;由這個信心發動了我們一個願力,真為生死發菩提心,生起一種要成就佛道的願力;由這個願力的支持,我們進一步地學習佛法,明白生命的真實相,知道這一切法都是因緣生,不管生死的流轉、不管涅槃的寂靜都是如夢如幻的,從清淨心的本性上觀察都是畢竟空的,這個時候我們從一種信心願力就生起了一種光明的智慧。

發菩提心跟正知見就是根本法門,就像一棵樹的樹幹一樣。那麼有了樹幹是不夠的,進一步要生起枝末的法門,從樹幹生起枝葉花果,就是從你的根本的發心跟正見當中,生起一種實踐的行動。第一個行動就是持戒,這就是整個枝末法門的一個基礎。基本上蕅益大師在發明持戒有兩個部分,第一個讚歎持戒的功德,第二個說明持戒的方法,這兩個部分。現在我們看第二科,就是別明的第二科,把持戒的功德,這個持戒在我們修行當中的一個重要性,作一個說明。先把論文念一遍,大家請合掌。

(二)四不壞信,尤從戒始。蓋昏途寶炬,示人以何路可行,何路不可行;何路超生脫死,何路墮坑落塹。凡發心起行,親師取友,擇法眼目,看教指歸,工夫要訣,鉅細精粗,無不從學戒而辨。故從上佛祖,雖教觀有偏圓權實,種種不同,未有不以戒為初基。以戒辨邪正者,清淨明誨的是樂邦左券,此信不可壞也!

我們分成三段來說明,第一段是總標,

一、總標持戒的功德

四不壞性,尤從戒始。

這個「四」指的是佛、法、僧、戒,就是三寶的功德跟戒的功德。初果以上的聖人對於佛法僧戒生起了堅定不可破壞的信心,所以一個初果的聖人他能夠把他身上僅有一碗飯布施給三寶,他寧可自己餓死,他知道三寶是廣大的功德。一個初果的聖人他法爾不會犯戒,這是道共戒。所以初果聖人他的內心當中生起四種不可破壞的信心,這四個信心「尤從戒始」,是以戒作基礎。

這個地方我們說明一下,三寶的功德其實根本還是法的功德,就是涅槃的功德,不生不滅、不垢不淨、不增不減,這個涅槃的功德,是九界眾生、十法界眾生、包括佛的一個歸依處。但是這種無相的境界我們不是能夠馬上能夠悟入,所以剛開始一定是以戒作基礎。換句話說,我們一定是從有相而悟入無相,你剛開始一定先從身口二業的正確的操作慢慢再趨向於無相的涅槃,從有相而步入無相,從有相的持戒進入到無相的涅槃。所以說這個四不壞信生起的次第,尤從戒始。這個觀念,蕅益大師把戒是生起三寶功德的基礎,把這個思想再開展出來:

蓋昏途寶炬,示人於何路可行,何路不可行;何路超生脫死,何路墮坑落塹。

這個「昏途」就是在一個黑暗的道路當中沒有光明的照射,比喻我們一個三界的眾生道眼未開,我們不知道什麼事該做,什麼事不該做。這當中我們需要一個「寶炬」,戒的光明的指導就是寶炬,透過這個寶炬的引導,知道什麼事可以做、什麼事不該做;什麼情況是會超生脫死、什麼情況是墮落到三惡道去。

在律上,把戒法安立了一個專有的名詞,叫作「聖法」。

這個聖法的意思,靈芝律師作了一個解釋說:言戒法者,語法而談,不局凡聖。戒法「不局凡聖」,不是說聖人才能夠受戒,凡夫可以受戒,聖人也可以受戒。它為什麼叫聖法呢?它的重點就是說——「直明此法必能軌成出離之道」。因為佛陀所說的戒法,能夠「軌成出離之道」,它能夠有一種正確的軌範引導我們趨向於聖道,它有這種功能。比如說我們今天從這個地方到台北,只要我們遵循高速公路,只要我們能夠上得了高速公路,我們遵循高速公路的指導就能夠直接到達台北。戒法亦復如是,它能夠軌成出離之道,它這個軌範能夠引導我們趨向於出離的聖道。

我們平常修行,我們也會有一些經驗,就是說我們依止聖人的教誨,我們這一念散亂的心去觀察真理——因緣所生法、我說即是空,何其自性本自清淨——我們這念有所得的心依止這個聖言量的指導,我們也能夠跟這些無漏的真理相應,但是我們從無漏真理出來的時候,從空出假,來到這個凡夫的塵勞世界的時候,我們會做一些事情。然後我們會發覺有些事情做了以後,它是隨順聖道,就是你這件事情做了以後對於你下一次的打坐是相隨順的,增上的;有些事情你做了以後,你再打坐就不相應了,障道了。我們從經驗當中我們能夠感覺得出來,我們的行為對我們的止觀是會影響的,當然我們只能把我們過去的經驗整理出一套軌範,但是佛陀的一切種智,他能夠明白無量無邊的緣起,他能夠事先就告訴我們什麼事該做、什麼事不該做,什麼事超生脫死、什麼事情墮坑落塹。

古德有一句話說:根本智易開,後得智難明。觀一切法空,這件事情不難,但是你要能夠抉擇出一條明確的道路使令人能夠解脫,這就不容易了。戒法能夠在我們的修行當中扮演一個重要的角色,它能夠明白地告訴我們何路可行、何路不可行。何路超生脫死、何路墮坑落塹,在黑暗當中引導我們一條光明的道路。這是總標持戒在我們的修行當中扮演一個重要的角色。再看第二段,

二、別明

凡發心起行,親師取友,擇法眼目,看教指歸,功夫要訣,鉅細精粗,無不從學戒而辨。

我們剛開始先成就我們的根本,就是菩提心跟正知見。有了菩提心之後就開始「親師取友」,親近善知識,我們會選擇善知識。然後學習佛法,學習佛法有三個內涵:第一個「擇法眼目」,就是選擇一個正確的教法;「看教指歸」,這個是講理,理法,無量無邊的教它有一個道理,或者空性的道理,或者真如的道理;「功夫要訣」,這是行法,各式各樣修行的法門。

我們發心開始去修行的時候,不管我們親近善知識,不管我們學習佛法,這當中有鉅細精粗的差別,大功德的、大乘的廣大功德,或者小乘的功德,或者這個功德是精緻的或者是粗糙的,這當中都是以戒法來做判斷標準。大小乘的判定,乃至於大乘當中它有精跟粗,大乘又分成通別圓,大乘三系。智者大師在判定的時候是以智慧,以智慧來判定。但是智慧不容易判定,一般人不容易從智慧去判定這個教法的淺深。就是判定的方法很多,但是最容易判斷的就是持戒,從一個人的持戒看得出來。

比如小乘的戒法,小乘的戒法只強調誓斷一切惡,它對於誓修一切善——佛菩薩一切無量無邊的三昧陀羅尼、無量無邊的功德、無量無邊法門的學習不生好樂;對於誓度一切眾生——無量無邊的眾生在生死中流轉,他也不生悲憫,他但持斷惡這個戒,所以這個功德就是比較小。大乘的菩薩不同,他能夠斷惡修善度眾生。所以我們也可以很清楚地從一個持戒的角度來看出這個人或者這個法的鉅細精粗,這是很容易了解的。這個判定標準,蕅益大師再把它發揮出來:

故從上佛祖,雖教觀有偏圓權實,種種不同,未有不以戒為初基,以戒辨邪正者。

所以說從佛陀跟歷代傳承的祖師,當然這些大善知識都安排了一些教法跟觀法來引導我們。把它作一個整理,它有偏圓權實的差別。這個「偏」就是它不合乎中道。說凡夫著有,凡夫的心情是有所得的;二乘偏空,二乘但是歡喜空性,對於積功累德、成熟眾生、莊嚴淨土不生好樂,這都是偏一邊的;大乘的菩薩他能夠觀察即空即假即中,真俗雙照,這個是「圓」。當然也有「權」跟「實」這個方便或者是究竟的功德。或者我們說偏、圓是約著因地的修學,這個權、實約果地的功德,也可以是這樣講。因地有偏、圓的不同,果地功德有權、實的差別。

這種諸佛菩薩跟聖人的抉擇的教觀,「未有不以戒為初基,以戒來判定邪正」,戒是一個所有法門的基礎,而且它是一個邪正的判定標準。

《楞嚴經》講五十陰魔,說有些法師末法時代他有種種的神通,他升法座以後能夠一下子出現、一下子消失,一下子消失、一下子出現,乃至於能夠小中變大、大中變小,顯現種種的神變,但是他讚歎淫慾,說淫慾不是障道法,讚歎男女淫慾的功德。從這個地方,我們剛開始看見他顯神通,我們不知道這個人是邪是正,他是一個大功德的或者是一個魔的境界我們很難判定,但是他講話明確地違背了佛的戒法,違背佛的制教,那這個就清楚,這個就是邪。在《楞嚴經》佛陀是這樣來判定的,就是他所說的話違背了佛陀的制教,那這個就是邪魔外道。所以說,在教法上雖然有一些偏圓權實的差別,但是這當中有一個基本的標準,就是戒,它是一個基礎,它是一個判定邪正的標準。

所以蕅益大師作一個總結:清淨明誨的是樂邦左券,此信不可壞也!

「清淨明誨」是《楞嚴經》。《楞嚴經》它是修首楞嚴大定,這是一個圓頓止觀,觀一念心性即空即假即中,這是首楞嚴大定,這個是正行。助行有兩個,一個是持戒,一個是持楞嚴咒,破障。這個持戒就是四種清淨明誨。「清淨」就是說,不殺生、不偷盜、不淫慾、不妄語這四個法門是一種無漏的法門,叫清淨。「明誨」就是三世諸佛一個明白的教誨,換句話說,三世諸佛在不同的因緣之下,他在制戒的時候會有一些在遮戒上、微細戒上會有些差別,但是三世諸佛只要出世,他一定會製定不殺生、不偷盜、不淫慾、不妄語,這四個根本重戒是三世諸佛所共同製定的,這個是非常明白的教誨,這是叫四種清淨明誨,這個是「樂邦左券」,通往五乘功德的一個保證書。古時候這個券,銀行守住右券,一般人拿左券,左右一對就能夠換錢。這個左券就是成就安樂的一個保證書,那麼我們對於這種清淨明誨的信心,「此信不可壞也」,就是剛開始修行的一個基本的信心。

這個事情是這樣子的,我們在從凡夫到成佛,這是一條非常複雜的道路。返妄歸真,這個是一個充滿了陷阱、充滿了障礙的一個成佛之道。當然我們今天生長在佛世,我們有什麼問題——這件事該不該做、那件事該不該做,我們馬上問佛陀,佛陀那種無障礙的正遍知,他馬上為我們解答。問題是佛陀滅度以後,大智慧的善知識滅度以後,那麼我們的行為的標準,我們就只好以戒為師,佛滅度後以戒為師。就是佛陀留下了這個戒法,告訴我們這件事該做、那件事不該做,這件事做了以後它隨順於聖道,這件事做了以後它障道,留下了一些教法,讓我們有一個修行的指導。

這當中有個地方值得我們注意,現在有些人提出一個看法,他說我們現在的戒律是兩千五百多年前佛陀製定的,這個時代改變了,很多因緣也就有一些差別,那麼換句話說呢,他們認為說戒律應該稍微做一些修正。這個事情是這樣,當然,四根本重戒那是四種清淨明誨,三世諸佛共同製定的,這個是大家沒有話講。就是說雖然有些遮戒佛陀是一時的因緣而製定,但問題是誰有資格修正?這是個問題,誰有資格修正?

經通五人,律為佛說。我們講經,有五個人可以說,佛、菩薩、諸天、阿羅漢都可以說法,但是為什麼制戒只有佛能制戒?因為你要在事相上引導眾生這件事不該做、那件事可以做,那你一定是通達一切的緣起,就是《華嚴經》說的,佛陀「二障永除,名正遍知」,佛陀的一念心當中每一個念頭知一切法。那麼等覺菩薩他還有一念的無明,生相無明,他對於緣起的觀察還不能夠完全透徹。等覺菩薩都不能夠為我們抉擇出這件事該做、那件事不該做,何況是凡夫呢!你今天修改了戒律,誰肯相信你呢?你能夠保證我根據這樣子做能夠解脫,你敢保證?問題不是敢不敢,問題是有沒有這個能力。緣起法甚深甚深。

所以蕅益大師強調,雖然我們今天有些戒我們不是馬上做得到,但是我們保存了這樣的傳承,使令我們知道「佛世方規」。這個很重要。佛世的時候是什麼因緣發生了什麼事,佛陀製定什麼戒, 起碼保存了一個完整的傳承。假設今天這一代改一下,那一代改一下,到最後我們不知道哪些戒是佛制的、哪些戒是後人交代下去的,到最後大家只好全部都不持。

因為戒法的特色:

它是佛所抉擇出來的,他明白地指出何路可行、何路不可行,何路超生脫死,何路墮坑落塹,具足這樣能力的只有佛陀。所以只有佛陀能夠制戒,也只有佛陀能夠修改戒律,我們只有完全地傳承下來。

這就是「清淨明誨的是樂邦左券,此信不可壞也!」佛在世的時候我們以佛為師,佛滅度以後我們只好以戒為師了,以這個當我們行為的判定標準,是這個意思。

這一段是把持戒在我們修行當中的重要性,有兩個:第一個,它是一個基礎,第二個,我們可以從戒法當中來判定這個人跟這個法的邪正,它是「以戒為初基,以戒辨邪正」。這個戒法在我們的修行當中扮演的一個基礎的角色,也扮演一個判定邪正的角色,它是這兩個功能。我們看下一段,我們先把它念一遍,大家請合掌。

(三)二死大海,戒為舟楫。欲受戒品,尤以發菩提心為本,蓋菩提心正出世戒體,大小律儀則菩提心之相也。發出生死心,降伏愛見,是聲聞戒體;發上求下化心,自調調他,是大乘戒體;發生佛體同平等普度心,是最上乘戒體。既發心已,專精護戒,微細無虧,即三乘正行也。持戒不發心,止得世間樂果;發心不持戒,難免三塗苦輪。故須本末兼舉,始終一致,方能保任解脫,名波羅提木叉;不然,有目無足,有足無目,何能速到清涼池哉?

前面兩篇的論文主要是說明持戒的功德,這以下是說明持戒的方法。我們先看第一段:

二死大海,戒為舟楫。

「二死」指的是分段生死跟變異生死,兩種生死。這兩種生死是深廣無涯,猶如大海,那麼這應該怎麼辦呢,「戒為舟楫」——以戒為舟,這個舟就是船,這個楫就是船上的槳,透過這個槳的划動,使令這個船前進,換句話說,在生死大海當中,戒是我們的依靠。我們透過持戒的行為能夠趨向於涅槃的彼岸,這是讚歎戒的功德。戒的方法這以下說明:

欲受戒品,尤以發菩提心為本,蓋菩提心正出世戒體,大小律儀則菩提心之相也。

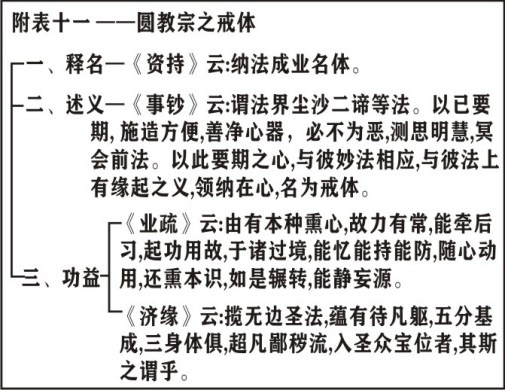

關於「欲受戒體,尤以發菩提心為本」,我們看《附表第十一》,講到戒體的觀念。

《附表第十一》——圓教宗之戒體。

持戒基本上是兩個部分,一個是體,一個是用。戒體當然指的是菩提心;從持戒的這些威儀,這個是戒行,菩提心所發動的一個作用。首先我們解釋這個戒體。我們分三個部分,第一個釋名,第二個述意,第三個功益。

一、釋名

《資持》云:納法成業名體。

先解釋它的名稱:《資持》云:「納法成業名體。」這是道宣律祖的一個扼要的解釋。什麼是戒體呢?「納法」。納就是我們這一念心去領納戒法,這個戒法當然是一個聖法,聖道之法。我們這一念心去領納聖法,在我們的心中成就一種業性。這個「業」就是造作,這個造作就是說在內心當中有一種防非止惡的功能,這就是業性,叫戒體。

這個觀念我們解釋一下:

戒法是佛陀製定的一個聖法,但是它是無情物,它本身沒有造作的功能,一定是經過我們去領納在心中以後才能夠從我們這個明瞭的心性去發動一種防非止惡的功能。所以他一定要去「納」,關鍵這個戒體就是在這個領納。我們舉個例子,比如說現在有一個美好的食物,但是這個食物再怎麼美好,我們一定要把它吃下去以後轉成一種營養才能夠去滋養我們的色身,如果我們不去吃這個食物,這個食物不能發動這種滋養色身的功能,一定要你去吃它。這個戒法亦復如是,雖然它有引導我們趨向聖道的力量,但是你一定要去領納戒法。「納法成業」,變成一種造作的業性,這個才能叫戒體。這是一個簡單的解釋。

怎麼去領納呢?這以下《事鈔》,靈芝律祖把道宣律祖的觀念開展出來,怎麼樣去領納戒法而成為一個戒體呢?我們看靈芝律師的說明:

二、述義

《事鈔》云:「謂法界塵沙二諦等法。以已要期,施造方便,善淨心器,必不為惡,測思明慧,冥會前法。以此要期之心,與彼妙法相應,與彼法上有緣起之義,領納在心,名為戒體。」

這一段我們分成三小段。

一、領納的戒量:為法界塵沙,二諦等法。

這是第一段,說明我們所領納的戒量,戒的數量。所領納的戒量有多少呢?「法界」,這個十法界這些有情無情的境界,佛的境界、眾生的境界。「塵沙」是一個譬喻,就像虛空的灰塵,像恆河的沙這麼多。像塵沙的二諦,這個「二諦」是真諦,是無為法,世俗諦是有為法。就是十法界的有為、無為諸法,這個都是我們所要領納的戒量。

這個地方值得我們注意,持戒的對像是遍該生境,是普遍地涵蓋一切有情無情的境界。這個意思就是說,我們過去沒有受戒之前,這些十法界的有情無情是我們造惡的對像,現在我們持戒就是翻無始惡緣俱為戒善。翻就是把它翻過來,過去的十法界的有情無情是我們造業的對像,現在我們持戒,我們還是根據這個十法界的有情無情,他是我們斷惡修善度眾生的對像。心態的改變,但是這個境界是完全一樣的。所以這個持戒的對像是誰呢?是「法界塵沙二諦等法」,十法界的有情無情、有為無為諸法,這都是我們所要去領納的一個戒量。這個是所領納的戒量。

二、能領納的心:你是用什麼樣的心態來面對法界塵沙、二諦等法呢?

以已要期,施造方便,善淨心器,必不為惡,測思明慧,冥會前法。

這是第二段,說明能領納的心相。我們在受戒的時候首先觀想十法界的有情無情的境界現前,一切聖人的境界、凡夫的境界、有為的境界、無為的境界現前。然後呢「以已要期」,「要」就是你心中要有一個目標,有一個誓願。這個時候你面對十法界的有情無情,你心中正式地宣布:我從今天開始,我某某人,我過去的就不要再提了,過去的種種譬如過去死,我從今天開始我要誓斷一切惡、無惡不斷,有無量無邊的身口意的罪業,雖然我不是馬上能夠斷,但是我希望要把它全部地消滅掉;對於善法的態度,是誓修一切善、無善不修,佛菩薩無量無邊的功德莊嚴,無量無邊的三昧陀羅尼,我一定要慢慢地全部成就;誓度一切眾生,無量無邊的如母有情我都要去度化他。

這個時候你在三寶的證明之下,在你的得戒和尚的證明之下,你內心當中正式地對法界宣布,你某某人從今天開始你要朝三個目標去努力:誓斷一切惡,無惡不斷;誓修一切善,無善不修;誓度一切眾生,無一眾生而不度化。這個叫作「要」,你心中有一種明確的希望。這個「期」就是說,這個多久的期限呢,你要做這件事情是多久呢?或者是一日一夜,八關齋戒一日一夜,或者盡行壽,或者菩薩是盡未來際,這個「期」就是期限。這個是指的一種意業的造作。那麼身口怎麼配合呢?「施造方便」。這個施造方便是指的身業、口業的配合,你身業要禮拜,口要去陳辭請師,身口要遵守受戒的儀軌。總之,「善淨心器,必不為惡。」你一定要好好地摒除妄念,攝心專注,當時的心態。

在這個摒除妄念、攝心專注的當中,有一個關鍵要注意——「測思明慧」。這個「測思明慧」啊,靈芝律師解釋,它是成業之本,得戒之因。你為什麼能夠納法成業,成就一種無漏的業性?「成業之根本」,它是得戒的因。這個「測思明慧」就是你當時的內心主要有兩個心態,兩個心所:第一個是思心所,第二個是慧心所。這個思心所就是一種造作,一種很明確的造作。這個「測」就是發動,發動你內心的一種造作,就是簡別它不是在一種無分別住的狀態,它不是在一種寂靜的狀態,它是一種有分別的,它是一個造作的業性。這個造作是跟誰合作呢?跟慧心所合作,抉擇。你內心當中要不斷地思惟生死的痛苦、思惟涅槃的功德,然後你內心當中欣求涅槃、厭惡生死,然後去許下誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生的誓言。所以這個測思明慧是最重要的。

如果我們受戒的時候,有些人受戒,他登壇的時候他面對受戒和尚,他就一路念佛。你一路念佛怎麼得戒呢?這個得戒是要測思明慧的,發動你的造作的思心所,要有一個很明確的觀照的智慧現前,然後去要期誓願。

這個測思明慧以後,「冥會前法」,這個時候跟前面的法界塵沙二諦等法,十法界有情無情的境界,這個時候就在你那一片寂靜而觀照的智慧當中,心跟境兩個接觸,兩個契合在一起。

第二段是在說明你能領納的心,就是一種很明確的願力,而這個願力,它不是經過你的衝動所發動的,是經過你一種明白的抉擇發動出來的。這就是

測思明慧所發動的要期誓願,才是一個得到戒體的關鍵!

第二段是說明能領納的心相。

三、能領納的心相:這是心境和合:

以此要期之心,與彼妙法相應,與彼法上有緣起之義,領納在心,名為戒體。

這個時候你這個要期誓願的心,這個誓願跟前面的妙法,就是前面十法界有情無情的妙法,兩個心境的相應,這個時候「與彼法上有緣起之義」。什麼叫「緣起之義」呢?就是說你內心當中本來是完全是煩惱跟罪業,根本就沒有一種希望要斷惡修善度眾生。那麼經過你這樣的發願以後,你內心當中本無今有,緣起了,心生則種種法生,因為你的測思明慧,內心當中生起了一種清淨的誓願,這個清淨的誓願在你的心中緣起了,假借你造作的因緣而生起。這個時候「領納在心」。

這個「領納在心」我們解釋一下:

這個領納在心跟前面的要期之心不一樣。前面的要期之心是講第六意識相應的,叫「作戒體」,這個領納在心是領納在第八識,領納在第八識的一個善種子,這個叫作戒體。

這個戒體,我們要注意一點,它的所緣境是十法界的一切有情無情,不能有任何的缺漏。過去我去蓮因寺齋戒學會,有一個學生說,他們家是種田的,種田就要灑農藥,他說我對十法界有情無情誓斷一切惡有困難,為什麼有困難呢?他說我可能對其他的眾生不殺生還可以,但是那些蟲咬我的稻米,我不能原諒它的。我說那你這樣不能得戒體。

就是說,當然我們不可能說馬上做到對十法界有情誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生,但是你一開始的心態,你一定是圓滿的。雖然你後面的造作可能會有一點瑕疵,但是如果你一開始的時候沒有面對十法界有情無情,有所簡別,那就不能構成圓教中的戒體。就是他要求你最初的那一個種子,最初的緣起、那個最初的因地是一個佛種,因為佛也是這樣子的。佛是什麼境界?佛也是對一切十法界有情無情誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生,也是如此而已。

所以我們剛開始在發願的時候你不能夠先考慮這件事做得到做不到,因為你現在在得戒體的時候,要緊的是成就一個成佛的因種,那個種子種下去是圓滿的,那麼至於後來怎麼樣去栽培、灌溉,那是後來的事。所以得戒體我們一定要注意,它的緣境、所緣境界是法界塵沙二諦等法,那麼他所發的心是菩提心:誓斷一切惡,得到攝律儀戒戒體;誓修一切善,得攝善法戒的戒體;誓度一切眾生,得攝眾生的戒體,三聚淨戒,成就三德,斷德、智德、恩德。這個是戒體的意義。

大家有沒有問題?我們先講到這個地方。

【學員提問】:初果聖人任運不會犯戒,是四根本重戒,還是包括所有的性戒?

【師父答疑】:主要是四根本重戒。他不犯戒,任運是怎麼回事呢?就是說初果的聖人他走路的時候,假設前面有一隻螞蟻擋路了,他到的時候螞蟻會彈出去,他是這樣子的,不是說他故意哦。他根本就沒有犯戒的因緣,他要踩到那個螞蟻的時候,螞蟻就彈出去了,他那個道共戒,他有無漏聖道的力量在支持。就算初果有隔陰之迷,好,他出生以後,他也可能出生在沒有佛法住世的地方,但是他很自然地遇到殺盜淫妄的事情他就不想造做,他有一種防非止惡,他內心當中說不可以!他心中對這些殺盜淫妄的事情就會有排斥的力量,初果就有這種境界,他看到三寶他很自然就想要歸依,因為不可破壞,他的信心是不可以破壞的。我們對佛法僧戒的信心是會破壞的,我們心情好的時候你每天拜五百拜、拜一千拜,心情不好的時候,我不學佛了,破壞信心了,他這個信心就是退轉的。但是初果以後,在三寶的修學,他只有進步沒有退步,四不壞信,是這樣子的。