佛弟子文庫

佛弟子文庫(第四講)

請大家打開講義第8面。

乙三、主要教義

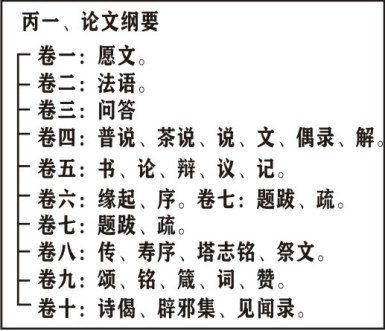

這一科我們是講到甲一的前言,就是有三科,第一科是解釋論題,第二科是論主略史,那麼這第三科是主要教義,這是前言。主要教義我們分兩科,丙一、論文綱要,丙二、修學宗旨。我們先就著它的內涵、蕅祖的《靈峰宗論》內涵,做一個大綱的說明。

丙一、論文綱要

《靈峰宗論》總共有十卷,上下兩冊,總共十卷。先看卷一的部分,

卷一:願文

這個是蕅益大師他老人家一生的加行,他做過很多加行,他持大悲咒、持往生咒、還有念佛,這三個加行最多。他每一個加行呢,他都寫一個發願文,把自己做這個加行的宗旨、修性的內涵都表達出來,一方面求三寶加被,一方面把這樣的功德迴向法界眾生。

我們說以願導行,在修行的時候你要發個願啊,會使令你這個修行更有力量、有一個方向。這一部分都是講蕅益大師一生加行所寫的發願文,很感人的。諸位如果有時間啊,你道心羸弱的時候,把蕅益大師的發願文讀一讀,你馬上振作起來,那真的是有加持力。

卷二:法語

那麼這個法語呢,就是蕅祖為人開示的一些修行的理論跟方法,總共五卷。我們本論這次的《<靈峰宗論>導讀》的重點就是以這個法語為重點的。這是卷二、法語。

卷三:問答

這個地方應該是說答問,應該對調過來,答問。就是說,有些人提出了一些問題,對某一部經或某一主題提出了問,蕅祖加以回答。在答問當中,我們可以舉幾個例子,比如《<楞嚴經>二十二問》,有人對《楞嚴經》提出二十二個問題,蕅益大師一一地回答;《比丘戒五問》;《教觀要旨十三問》,有關教觀的學習提出十三個問題,蕅益大師一一地回答。這個是就著某一個主題或某一部經的一個問題的回答,這總共是卷三。

卷四:普說、茶話、說、文、偶錄、解

卷四剛開始是普說,普遍地為大眾的一個一般的開示。茶話,茶話跟普說不一樣。普說是一般場合的開示;茶話是在一種特別的節日,比如過年或者是端午節、中秋節,叢林那個時候大家在一起喝茶,就在大家集會喝茶的時候呢蕅益大師對大眾的開示,這個是茶話。說、文、下面那個解,這三個我們待會兒再說明。

先看偶錄。這個偶左邊那個偏旁是錯的,應該是「亻」部。這個偶錄就是說呢,沒有人發問的因緣,蕅益大師在自己的加行、或者在關房、在靜修當中,在用功當中偶然生起的一些心得,他把它寫下來,一方面自己警惕,一方面跟眾生結緣。在偶錄當中我們看,蕅益大師很強調兩個主題,第一個是持戒,第二個是學教,戒教二門。持戒呢能夠斷除我們的惡法,學教開展我們的見地。在偶錄當中蕅益大師主要是發明兩個主題,一個是持戒,一個是正見。

卷五:書、論、辯、議、記

這個書呢就是書信。前面的法語那是直接用嘴巴講出來的,這個書呢就是文字上的回答。論辯議,論辯議我們待會兒再解釋。記就是記載某一件事情的文章,記是記錄,記載某一件事情。

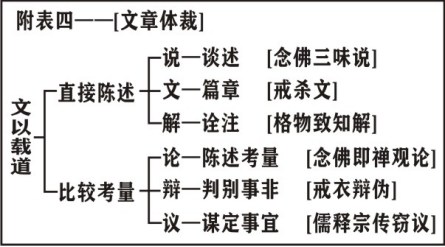

○附表四——文章體裁

我們看附表四,有關「說文解」、「論辯議」,我們做一個簡單的說明。這些都是屬於文章體裁。

我們講文以載道,文字的功能,它能夠運載一個道理。比如說我們現在有一包東西,希望從這裡把它運到那裡去,就要靠卡車,卡車能夠從此方運到彼方,把這個東西運到彼方去,所以這個卡車有運載的功能。文字亦復如是,就是聖人的那一念覺悟的心啊,他內心當中啊——弟子心中常生智慧,無量無邊的清淨光明的智慧。但是聖人的智慧不能直接送給我們凡夫,不可以,我們也不能夠受用,那是離開文字相的。

那怎麼辦呢?要有一個「卡車」,就是文字。透過文字,它能夠運載聖人的智慧,誒,就能把聖人的智慧透過文字的傳遞傳到我們眾生的心中去了,文字就是這樣的功能。既然文字有這麼多功能,那為了表達各式各樣的義理,就不得不有各式各樣的體裁的安排。方便有多門,目的就是為了要運載聖道。

基本上我們分成兩個部分,文字的體裁兩個部分,第一個是直接陳述。直接陳述就是說他只是就著單一的主題來說明,單一的主題直接地把它表達出來。那麼比較考量就是他提出兩件事情,一種對比的方式,他用一種對比的方式來表達。善惡、邪正,他提出兩個事情來加以對比、來加以做說明。基本上,這個體裁我們分成這兩大類,一個是直接的陳述,一個是一種比較考量的方式。

第一部分、直接陳述

直接陳述當中有三個體裁,一個說,一個文,第三個解。

一、說就是談述,一種很簡要的談述。比如說,蕅祖在「說」當中他提出了「念佛三昧說」,他把念佛的因地的方法,念佛、怎麼去念佛呢?還有他果地的相貌,他成就三昧以後他內心的意境是什麼,他念佛三昧的因相、果相他表達出來,這是「說」。

我們還可以舉一個例子,比如說,蕅益大師在「說」當中,在第四卷有一個「說」,叫「孝道說」。大家對孝道,大家都知道「百善孝為先」,但是什麼是孝?我們也是含糊籠統、搞不清楚。蕅益大師就對這個孝、孝道這件事情,他就把它詳細地說明,什麼是孝道。在這個「孝道說」當中蕅益大師把它分成兩類,一個是世間的孝道,一個是出世間的孝道。世間的孝道就是世間人的孝,分成三個品類,一個是小孝,大小的小,一個是中孝,一個是大孝。

什麼是小孝呢?就是我們身為一個世間人我們怎麼達到小孝的標準呢?——承歡膝下,四事供養。你整天跟父母在一起,承歡膝下,幹什麼呢?四事供養,父母親需要什麼,你馬上供應父母親什麼。他需要飲食,你給他飲食;他需要各式各樣的設備,你提供給他各式各樣的設備享受,這樣子可以說是孝,但這樣是小孝。你滿足他一生的安樂,色身的安樂,承歡膝下、事四供養,謂之小孝。

那什麼是中孝呢?立身行道,不辱所生——你自己能夠克己復禮,把自己的行為做好,得到別人的讚歎,那麼這個時候呢,父母親以你為榮,這個是中孝,這個是從色身的受用變成內心的光耀。立身行道、不辱所生,謂之中孝。那什麼是大孝呢?喻親以道,永脫輪迴——你能夠告訴父母親明白道理,使令他能夠永遠地解脫生死、得到究竟的安樂。喻親,喻者就是曉喻,喻親——把這個道告訴你的父母親。喻親以道、永脫輪迴,謂之大孝。但這樣都屬於世間的孝。蕅益大師說,世間人應該所為的是這三種孝。

蕅益大師對出家人呢,他講,出家人也要盡孝,盡出世間的孝。孝順誰呢?孝順佛法僧三寶,三寶是你的皈依處,我們是依仗三寶而生。那麼我們對三寶的皈依境呢也有三種孝,小、中、大三種孝。什麼是小孝呢?供養三寶,興崇佛寺——你出家以後呢盡心盡力地供養三寶,你有錢,把錢拿出來去莊嚴佛殿、去供養出家人或者做一些佛教事業。供養三寶,興崇佛寺,這是第一個,謂之小孝。

第二個、中孝——脫離生死,趨向涅槃。你雖然不能夠去供養三寶,也不能做一些佛事、興崇佛寺,但是你好好地修行,勤修戒定慧、息滅貪瞋癡,脫離生死、趨向涅槃,自己得到解脫,以此做後世修行的榜樣,誒,這個叫中孝。前面只是一個有為的福報,這個是達到內心的功德。

那麼什麼是大孝呢?發菩提心、弘法利生,謂之大孝。你真實地發菩提心:眾生無邊誓願度,煩惱無盡誓願斷,法門無量誓願學,佛道無上誓願成。那麼依止菩提心來弘護正法、開人智慧,使令佛法因為你的努力,普遍的讓眾生得到歡喜、生善、破惡、入理四種利益,這樣子,你對三寶是盡大孝。

那麼蕅益大師就是「說」——談述某一個主題,來說明它的內涵,叫作「說」。

二、文:這個文就是一個篇章,比如說戒殺生文。

前面的「說」在體裁上,不管文字還是它的章法,比較沒那麼嚴謹;這個「文」就比較嚴謹、比較考究。你看蕅益大師講這個「文」的時候啊,他的脈絡、條理就比較嚴謹一點。「說」有時候也沒有什麼前言,就直接講它的內涵;這個「文」它一定有一個前言,然後講正宗、最後再流通,所以這個「文」在章法上就比較嚴謹一點。

三、解:這個解就是一個詮釋、詮註,對某一個觀念的詮釋。

比如致知格物解,格物就是窮究事物的道理,致知就是推及自己的知識。不過蕅益大師對於格物致知那是用天台的思想、一心三觀的思想開展這個「格物致知」,那講得更深刻了。蕅祖是開悟的人,當然,圓人受法、無法不圓。如果諸位想看一看怎麼用一心三觀解釋格物致知,你可以去讀一讀,那講得是精彩,講得頭頭是道。

那麼這個是說、文、解這三個體裁。

第二部分、比較考量

再看下面另外一個是比較考量的。

一、論——陳述考量

念佛即禪觀論。蕅益大師在這個地方他把念佛跟禪觀、這個止觀,它的差異、它的共同點把它做一個比較。你看蕅益大師在講事情啊,他絕對不會含糊籠統,那樣就是那樣,這樣就是這樣,清楚分明。什麼是念佛、什麼是禪觀,它們有它各別的相貌,但是它們兩個之間如何地去融通,有它的共同點。所以,念佛即禪觀,蕅祖是先講什麼是念佛、什麼是禪觀,然後再說明念佛跟禪觀的相互關係。這個就是「論」,它是兩件事情的比較考量。

二、辯——判別是非

戒衣辯偽。那麼這個都是往往在當時的一些大家積非成是,已經形成很久的一個錯誤觀念。那麼這個時候戒衣辯偽,就是那個時候,很多出家的沙彌因為貪一時的方便,他就不買縵衣穿,直接穿五衣,這個是錯誤的,蕅祖引用戒律裡面來破斥這樣的錯誤的思想,那麼這個是以戒衣的思想來做一個辨別邪正的情況。

三、議——謀定事宜

儒釋宗傳竊議。前面的辯,判別是非,主要依止的是聖言量,它一定是引經據典的;那麼這個議,謀定事宜,多分是蕅祖自己的心得、看法,他自己學習佛法以後他對這事情他自己的看法,他個人的心得。

這個儒釋宗傳竊議,竊就是私下,我私下的看法是這樣子。那麼這個講到儒家跟佛門,他一開始講儒、佛之間的差異,他說,儒家跟佛家很多地方都相同,比如儒家講格物致知、誠意正心、修身,成就自利的功德;乃至於齊家治國平天下,利他。但是呢,蕅益大師說,雖然儒家也講自利利他,但是它的深度啊,「五乘格之,僅屬人天」,它畢竟還是屬於人天的教法,不能混濫的,不能跟佛門混濫的。如果儒家就能夠完全取代佛法,那佛陀出世幹啥呢?

所以說呢,有些人他認為儒家思想就代表佛教,這是不對的,它有佛教的一些內涵在裡面,但是當時的因緣啊,根機沒有成熟,所以,「五乘格之,僅屬人天」,這是第一個。

其次呢,「中傳」,就講到這個傳承的問題。那麼那個時候很強調傳承,你這個思想有沒有傳承啊?你這個經論有沒有傳承啊?蕅益大師對傳承他提出他個人的見地。我們這個禪宗很重視傳承,比如曹洞宗第五十六代的傳人,怎麼知道呢?你看,我有這個書卷,我師父給我這個書卷。蕅益大師說,傳承不是看你那個證書的。

蕅益大師說,夏桀傳自大禹,誒,這個桀是有傳承的,桀的皇帝不是爭來的,他是他父親傳過來的。大禹,你看,禹傳到最後是夏桀,夏桀傳自大禹。商紂傳自成湯,你看紂王也傳自成湯。但是呢,他說,「身苟無道,天子不若匹夫」,你自己沒有道啊,你有傳承也沒用,你最後還是亡國。你看夏桀不是亡國嘛,紂也是亡國嘛,你們兩個都有傳承啊,都是皇室的傳承啊。

然後,蕅益大師又說,「漢之高祖,明之太祖,起於草莽,誰傳之乎?」漢高祖劉邦,那不得了,那在中國歷史上,「大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉」,漢高祖起於草莽,他本來是一個一般的老百姓,蕅益大師說「誰傳之乎?」誰傳給他呢?他自己打下天下。他說,身若有道,匹夫亦開大統。你是一個匹夫,誒,你的血統當中沒有王室的血統,但是你有道,身若有道,亦開大統。

誒,這個地方就給我們很大信心。末法時代,天台宗沒有傳承,唯識宗沒有傳承。什麼叫傳承?就是這個「道」。蕅益大師,你好好地研究蕅祖的思想,誒,雖然你沒有見過蕅祖,你跟他心心相印,你一念的心跟蕅祖在常寂光淨土那念心一如無二如,你就跟他有傳承。所以,蕅益大師的見地啊,就是傳承在那個道,而不是說你那個卷宗。哈哈。你看,我是臨濟宗第五十代傳人,我師父死的時候送給我這個……你沒有道啊那也沒有用的,傳不下去的。所以這個地方,蕅益大師他提出他高超的見地:傳承在道,而不在那個法脈卷宗。這個是蕅益大師個人的一個論議。這個是講到卷五的情況。我們再看卷六。

卷六:緣起、序。

緣起,蕅益大師講到他做某一件事情的一些緣起,他做什麼著作或者做什麼事情,他講它生起的因緣。序,序呢是寫在文章之前的。他老人家寫《<阿彌陀經>序》,說明他註解《阿彌陀經》的因緣,那麼把《阿彌陀經》的要義先做一個簡單的說明。這是序。

卷七:題跋。

序是寫在文章之前,題跋是寫在文章之後。蕅益大師把這個註解完以後,他有什麼樣的感觸和心得寫出來。這個作品已經完成了以後,寫在文章之後叫跋。疏——解釋文意的曰疏。這是卷七。

卷八:傳、壽序、塔誌銘、祭文。

這個傳都是一些當時一些大修行人的一些修行的事蹟。不過傳呢大多是屬於紀念性的,都是已經是往生的。比如說他有一個學生叫誦帚師,誦帚師一生修苦行,勤儉刻苦、淡泊名利,精勤行道、雖病不廢。一生勤儉刻苦、淡泊名利,精勤地行道,雖然生病他也不荒廢。說這個誦帚師啊,他出家的時候拜一個禪師來做他的親教師,這個禪師呢就叫他參一個字——「無」,有無的無。這個禪師說,人家對你講什麼話,遇到什麼境界,你心中就要出現一個字,出現「無」這個字,那麼你整天就是觀這個「無」字就好,以這個「無」字化解你心中一切的分別。

蕅益大師說,這個誦帚師在這個「無」字大有啟悟,很有心得。觀這個「無」以後,他有一天啊讀永明大師的《四料簡》,說「有禪無淨土,十人九蹉路,陰境若現前,瞥爾隨他去。」說雖然你觀一切法空,有禪無淨土,但是你沒有斷煩惱,十人九蹉路,怎麼知道九蹉路呢?臨命終的時候,瞥爾情深,三界枷鎖,萬劫纏繞。你一個自力法門,你跟中陰身接觸的時候,你只要瞥爾動一念的情感啊,那就三界枷鎖萬劫纏繞,所以聽到以後很可怕,他就開始歸心彌陀。那麼後來他念佛,就安然坐化。坐化以後,他的同參道友去整理他的東西,很簡單,什麼東西都沒有,就幾件衣服而已,寮房裡面好像就是很簡單的,但是在他的書桌上放了很大一個字,四句偈,放在他書桌上正中央。這四句偈我把它念出來,這四句偈很重要:

名譽及利養,愚人所愛樂,

能損害善法,如劍斬人頭。

他說:「名譽及利養,愚人所愛樂」,說這個名義,得到別人讚嘆,得到別人的利養、財富的供養,這是愚癡的人所愛樂。「名譽及利養,愚人所愛樂,能損害善法,如劍斬人頭。」說這個名譽跟利養對修行人來說,它不是好事情,它會破壞你的善根。破壞善根到什麼程度呢?講一個譬喻,「如劍斬人頭」,一個劍啊,它不是斬你的手腳,它一下子把你的頭砍掉。

名聞利養對我們善根的破壞那是非常嚴重。一個人從小到大,要長大不容易,很多很多的滋養,很多很多的保護,但是一下子就把頭砍掉了,這個人死掉了。所以我們修道也不容易啊,積功累德,三點半起床,每天拜懺、修福、聽聞佛法,在污泥當中好不容易地生起一朵清淨的蓮花,但是如果我們對名譽利養這個心情不加以調伏的時候,「如劍斬人頭」,一下子就破壞了。那麼這個誦帚師在他的書桌正中央就放了一個很大的字,用毛筆寫上這四句偈,他一生的座右銘。那麼這個誦帚師這個往生傳諸位也可以去讀一讀,在卷八里面。

壽序,這個是一個祝壽的文辭。當然都是一些有修有證的大德,生日的時候,蕅祖寫一些祝壽的文辭,不過他老人家很厲害,他祝壽的文辭他怎麼樣都能夠會歸到佛法去。塔誌銘。塔,就是往生人的塔,這個是形高頂尖的建築物,形很高,頂很尖。誌,就是記載,記載這個修行人當時一生的事蹟,銘就是石碑,記載在這個石碑上。祭文,就是弔祭亡者的文章。不過,蕅益大師的祭文是寫得很悲,可以說是很感傷啊,因為祭文當中有很多都是他的學生。蕅益大師一生有十個非常精彩、非常優秀的學生,但是都是先他往生,所以他老人家很感傷,為他的學生寫祭文寫得很感傷。那麼這個是弔祭亡者的文章,叫作祭文。卷八。

卷九:頌、銘、箴、詞、讚。

這個頌,是一個詩的體裁,當然那個是一種讚歎的方式,就是可以用來唱的,讚歎的一種體裁。比如說蕅益大師為了表達《華嚴經》的內容,他寫《華嚴經一百頌》,蕅益大師用一百個偈頌來說明《華嚴經》的內涵;《楞嚴經二十五圓通三十一頌》,把二十五圓通的內涵用三十一個偈頌簡要地表達出來;《妙法蓮華經三十三頌》,用三十三個頌來讚歎《法華經》的內涵。這個是卷九,頌。銘,這個銘就是刻於金屬上的文字,有警戒的意思,警戒的意思。

箴,箴就是一種規誡的文章。本來你經常這個地方容易犯錯、那個地方容易犯錯,你就寫出一個規誡文章放在桌上。詞,這個詞是一個古詩的變體。漢朝的時候叫古體詩,那章法很嚴謹,慢慢慢慢變成近體詩,近體詩再最後演變,就變成詞。這個詞啊,文字上就沒有那麼多的規定了,它屬於詩的變體。讚,這個讚啊,前面的頌啊多分是針對法寶——《華嚴經》、《楞嚴經》、《法華經》的讚歎,下面這個讚啊是對佛菩薩的讚歎,講地藏王菩薩的讚、觀世音菩薩的讚,他那裡面很多的內涵,值得讀的。

卷十、詩偈、闢邪集、見聞錄。

詩偈:這個詩偈是佛教專有的文章的體裁,是印度的文體,以四句為一偈。比如說蕅益大師有「四念處偈」,就是四句。闢邪集,辟就是排除,排除這些佛法裡面一些錯誤的知見、邪見。當時的很多錯誤、似是而非的觀念,蕅益大師把它一一地點出來,闢邪集。見聞錄。見聞錄是發生在當時社會,蕅益大師親見或者親聞的一些真人真事的事情,也是等於說當時發生的一些小故事,都是蕅益大師親自所見、親自所聞的事相,把它記錄下來。

我們也可以講出一件見聞錄來跟大家說明一下。說在當時在寧國府,安寧的寧,國家的國,府是天府的府,這是一個地方的名稱,叫寧國府。在這個寧國府的地方有一個老翁,他是已經皈依三寶的一個居士,他一生可以說是齋僧、布施,對出家人、對三寶非常地護持。後來這老翁有一天生病,看那樣子病得不是很嚴重,但睡覺的時候突然間死過去了,死掉了。

死掉以後是怎麼回事呢?被小鬼抓去了,抓到閻羅王地方去了。閻羅王一看,問明身份,說哎呀,抓錯了,不是要抓你,把他送回去。老翁說,慢!你既然把我抓來了,我也不想回去了。我現在年紀大了,多病了,你乾脆把我再重新分發好了,我不想再回去了。閻羅王說,好吧,你既然有這個心情,好吧,那你下輩子想做什麼呢?你講個條件咱們商量一下吧。

他說,我今生的時候護持出家人,我覺得出家人很好,能夠在三寶當中修行,非常好,我非常歡喜,我希望下輩子做出家人。這閻羅王聽了以後就非常驚訝,他說,汝福幾許,望此高位?!他說,你一生有多大福報呢,望此高位?你既然想做出家人,好,我查查你的資料。一查,他說,你一生當中啊可以做個百戶之長,管一百戶人家,頂多頂多給你做千戶之長,你不可能做出家人,你的福報不可能做出家人。

他說,我修福修五十年,換個出家人不可得,那這樣子好了,說在那個禪堂裡面、念佛堂用功,這個我不要提,那我做個燒火僧可以,好不好?我整天為他們燒火。他說不行,燒火僧都不行。那兩個人就爭辯啊。閻羅王說,那這樣子好了,你一定要做出家人,你再回去,再修福幾年,應該還有希望。老翁不得已,為了要做出家人的緣故啊,就只好在不得已的情況下又回去,拖著老病之軀繼續修福,又過了幾年才往生。

這篇文章啊,這篇故事我們看了會覺得很感動。當然我們在僧團都是出家人,大家二三十個,你也是出家,我也是出家,也沒什麼大不了。但是你看,履三寶之地,多生多劫的善根福德因緣成熟。我們今生那個做出家人,這不是上帝創造的,也不是自然而有的,我們過去做居士的時候多生多劫的積功累德才換到今生的出家因緣,這是不容易的。所以在見聞錄這一段,大家可以去讀一讀。你看那個老翁,修福五十年,想做一個燒火僧不可得。在《智度論》上,龍樹菩薩講一個偈頌來讚歎出家的功德,他說:

孔雀雖有色嚴身,不如鴻雁能遠飛;

白衣雖有富貴力,不如出家功德勝。

龍樹菩薩說,他先用譬喻,說孔雀的確是美麗,它有色,有美好的顏色來莊嚴它的色身,但是呢它一天到晚被關在籠子裡面不自在。在家人雖然今天有各式各樣的福報,但是他的福報的享用當中夾雜著煩惱跟業力,使令他不自在,做這也不對,做那也不對。就像孔雀雖有色嚴身,但是呢不如鴻雁能遠飛,鴻雁它能高高地自在地在天空飛翔,遊心法海。

這個意思就是說呢,白衣雖有富貴力,雖然在家居士你把精神體力用來賺錢,你有富貴力,你有福報,你要什麼有什麼,但是你在受用福報的時候夾雜煩惱跟罪業。不如出家功德深,在三寶當中、清淨的境界當中積功累德。懺公師父說,在家人享洪福,出家人享清福。洪福夾雜著煩惱跟罪業,「弟子心不安」,就是這個問題。所以這個見聞錄就是講這個事情,他講了很多故事,大家也可以讀一讀。

那麼這個是講到《靈峰宗論》十卷的論文的內涵。那麼這十卷論文這麼多,我們應該怎麼會歸呢?我們看

丙二、修學宗旨

那麼我們在研究這十卷的《靈峰宗論》的時候,要會歸三個主題:

一、策發生死心——真正發心。

二、鍛煉純剛骨——精進行道。

三、開示真實乘——具足正見

第一個、策發生死心——真正發心:首先,我們從生死心當中來引導我們真正地發心。你讀蕅祖的東西,你很容易策發你的道心。蕅益大師那個道心的境界,他很善巧地從文字當中流露出來,然後你把他文字吸收、消化以後,轉成你自己的道心。蕅益大師他那個文字當中非常有道心的,策發生死心。

第二個、開示真實乘——具足正見:我們看道次第,開示真實乘。那麼有一個道心還不夠,修行不能蠻幹的,要具足正見。蕅益大師會引導你佛法的正知、正見,就是生命的真實相。

第三個、鍛煉純剛骨——精進行道:有了道心、有了正見以後,應該怎麼辦呢?鍛煉純剛骨——內心要有一個堅定的意志力,精勤地行道。這個精進啊,在唯識學上說,對於斷惡修善——勇悍為性,勇悍。

這個「勇悍」啊,我們一般說,哎呀這個人一天拜一千拜,是很精進,這個的確是不容易,一個人能夠拜一千拜,那有一點意志力。不過蕅益大師講這個純剛骨的意志力啊,還不是指這個外在的事相。他說,

煩惱一活動的時候你正念馬上要提起來,說,當下便應截斷,想道不由別人,

就是說,你這個調伏煩惱啊,當下便應截斷,不要藕斷絲連。想道不由別人,修學聖道是要靠自己,你自己要提你的正念去調伏當下的煩惱,這個就是純剛骨。

印光大師也是有這樣剛骨,印光大師也是講:若或妄念一起,當下就要叫它消滅。有人問印光大師說這個修行有煩惱怎麼辦呢?就是——不能念要它念,不能專要它專,煩惱不能斷要它斷。所以祖師啊,祖師的法語讀了以後的確是會給我們提起一種精進的剛骨。

那麼我們研究《靈峰宗論》就扣著三個主題:策發生死心、鍛煉純剛骨、開示真實乘。以這三個宗旨來學蕅祖的《靈峰宗論》。這個地方是講到蕅益大師的《靈峰宗論》前言。

如果說,我個人的看法,如果我們一生當中沒有時間看藏經一百冊,你花一點時間把蕅益大師的《靈峰宗論》乃至於蕅益大師的全集把它讀一讀,我看你夠了,你可以自利也可以利他。這樣的見地,可以了,夠了。我七八年前去蓮因寺講過一次《靈峰宗論》,那個時候老師在,成雲師也在。我講完以後,在齋堂懺公師父開示。懺公師父說,蕅益大師的知見簡直就是佛的知見!我當時也不是非常理解,但是我慢慢慢慢再看蕅祖的思想,我慢慢能夠體驗懺公師父這句話:蕅益大師的知見那簡直就是佛的知見,可以這樣講。

我們不要說《蕅益大師全集》,就是這十卷上下冊《靈峰宗論》,你讀一讀你就知道,那真是這個末法時代一個正法眼藏。我們在這個末法時代,知見各式各樣,也不知道誰講的對錯,但是你讀讀蕅益大師的東西,你就知道,哦,這件事情是那樣、這件事情是這樣,你就清清楚楚的,有一道光明在引導著你。

你一個人正見清楚,正見清楚以後,雖然我修行不是很精進,但至少我沒有走錯,我的路是趨向於正途。你這個知見搞錯以後,你所有的加行都是錯誤的。所以,我是覺得,佛陀出世的本懷其實就是要開顯眾生入佛的知見。當然,佛的知見經典都有,但是,佛跟我們距離的確是蠻遙遠的,我個人覺得蕅益大師在明末,身為一個善知識,距離跟我們接近,他所分析的很多的事情、當時的弊端,也跟我們比較接近,所以,如果我們今天能夠把蕅益大師的思想好好研究,對我們自己的自利乃至於你利他都有很大的幫助,很大的幫助。

好,我們今天講到這個地方。有沒有問題?

我們今天把前言講完了,從下次開始我們就正式講正文的部分。向下文長,付在來日,迴向。