佛弟子文庫

佛弟子文庫(第五講)

《靈峰宗論》導讀。諸位法師,諸位同學,阿彌陀佛!(阿彌陀佛!)

請大家打開講義第10面。

甲二、正文

這以下我們就正式說明《靈峰宗論》的內容。正文當中的第一科,

乙一、發心篇第一

這一科主要是說明我們因地發心的重要性以及如何地真正發心,講這兩個主題。我們這一科當中分成三科:總標、別明跟結勸。先看第一科,

丙一、總標。

成佛作祖,墮坑落塹,所爭只一念間。故儒云:「人心惟危,道心惟微」,「惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖。」欲知舜與跖之分無他,利與善之間也。所以一般受戒學律,聽教看經,參宗坐禪,但夾帶利名心,便是三途種子;但執著取相,便是人天魔外種子;但一味出離生死,便是二乘種子;但具真實自覺覺他心,便是菩薩種子;但從自覺聖趣,光明發輝,徹其源底,共迴向淨土,普與眾生,同登極樂,便是無上菩提種子。故曰:「一切法正,一切法邪。」

好,那麼我們把這個論文分成三大科,第一段我們先看總標:

成佛作祖,墮坑落塹,所爭只一念間。

這個地方是說明我們修行人經過一生的修行,我們到臨命終時候有兩個差別的果報,第一個就是成佛作祖,他能夠在今生當中成就佛道或者成就祖師,換句話說呢,成就種種功德莊嚴;第二種情況就是墮坑落塹,臨命終的時候生起了顛倒,墮落到三惡道去受多生多劫的痛苦。這個「塹」就是一個很深的坑,深坑就比喻三惡道,一個火坑。

基本上我們把修行的果報分成這兩個差別,一個是成佛作祖,一個是墮坑落塹。那麼這兩個差別果報是怎麼來的呢?它不是上帝的安排,也不是自然而有的,那麼是怎麼產生的呢?所爭只一念間。就是說它們之間的差別就在我們一念心性的迷悟所造成。

佛法的生命觀是講諸法無自性,一切從緣起。說生命是由因緣所創造出來的,那麼這個因緣的主要因素就是我們一念的心識,萬法唯識——說一切的萬法唯獨是我們一念的心識所變現,離開了一念心識就無有少法可得。那麼這個心識在緣起萬法的時候,它跟業力是互為因緣的,換句話說呢,我們一念的心識跟境界接觸的時候呢就創造很多的業力,如果我們跟染污的境界接觸就創造了罪業,假設我們跟三寶的境界接觸我們就創造功德。所以這個心識一動,它就是創造業力;業力在創造的時候,它又在熏習我們的一念心識,它對我們心識的功能它能夠有熏習的功能,它改變我們的心的功能。

所以心識創造了業力,但是業力也在改變著心識,這兩個互相地影響,互為因緣。

我們可以舉兩個不同的例子。

一、比如說,假設我們內心當中是依止煩惱,經常地隨順煩惱,那麼煩惱一動,當然就是一個殺盜淫妄的罪業,可能是一個輕的罪業,也可能是一個重的罪業,總之就是一個罪業。那麼這個罪業一造作了以後呢,它又熏習我們一念的心識,使令我們心識裡面那個惡的功能增長,那麼增長的時候你又很容易再造第二次的罪業,那麼這個第二次的罪業又再熏習我們的心識、增長我們心識的惡的功能。慢慢的、慢慢的,在心識當中就創造了一個強大的惡法的功能,那麼等到臨命終的時候,我們內心的罪業就變現出地獄的刀山油鍋出來,我們就在那個地方得果報。

二、假設我們心識是依止的一個清淨心,那麼清淨心一動它就是一種善業,這個善業的造作它又熏習我們這念心,使令我們這念心更加地良善,如是的輾轉,臨命終的時候極樂世界的依正莊嚴就現前,我們就在極樂世界的蓮花裡面蓮花化生。

所以呢,生命的本質是心識跟業力輾轉的因緣而生起的。

但是當我們去追根究底的時候呢,主要的關鍵還是一念的心識,心為業主,心識是主宰著業力的方向。所以當我們在判定果報的時候呢,它的關鍵點還在一念心性的迷悟,這個大方向是這個地方決定的。這一段是一個總標。這以下第二段、引證。把前面的觀念引用儒家的教理加以證明:

故儒云:人心惟危,道心惟微,惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖。

這以下蕅益大師引用兩段的儒家的經文,

一、人心惟危,道心惟微。

儒家的經典上說,我們一念的心識有兩個主要的功能:一、人心:這個人心就是一種隨順於私慾的煩惱,我們個人的慾望,隨順於我們私慾的煩惱。二、道心:隨順於理性的一種正念。那麼基本上,儒家是說我們內心當中有兩種的差別功能,我們也有善良的心識,也有邪惡的心識,這兩個相貌不同。人心的相貌就是惟危,是危殆難安,勢力很強大;道心的相貌是微弱難明。

換句話說,我們一般人的內心狀態,煩惱的勢力強過於正念的勢力,是這樣子,所以我們要造罪業比較容易,要去創造功德就比較困難。所以儒家的思想,它以這樣的一個「人心惟危,道心惟微」就開展出克己復禮的修學方法。就是說你要隨順於禮,你一定要克制自己。為什麼呢?因為我們要隨順自己的心情,我們是容易造罪業的,所以必須要克制。這是第一個。

二、惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖。

這當中提出了兩個人,一個是狂,就是一個狂妄的、很凶的人,第二個是一個聖人。狂跟聖的差別就是,一個是罔念,就是即使你是一個聖人,那麼你放縱你的心念,你就變成一個狂妄的人;你本來是一個狂妄的人,你能夠克制你的慾望,你就能夠慢慢地成就一個聖人。所以說,這個狂人跟聖人就在你心念的調伏上面的差別,你心念上的善惡來做判斷。這一段是蕅益大師引用儒家的經典來說明前面的觀念。這以下做個總結,前面是引證,這以下舉出一個例子來,

欲知舜與跖之分無他,利與善之間也。

說在舜跟跖,這兩個人是同一時代的人。舜當然是一個很賢明的國君,勤政愛民,造福了很多很多人的福利。跖是一個很兇惡的大盜, 在山區他聚集了九千多人,到處殺人、搶劫,為害人民。在這兩個眾生的一期生命當中,一個人是利益了眾生,另一個是傷害眾生,那麼他們兩個之間的差別在哪裡呢?「利與善之間也。」

就是說他們這兩個生命發揮了不同的功能,第一個是一個賢良的國君,一個是一個兇惡的大盜,他們兩個都當然有大智慧、大威德了,他們兩個之間的差別就是一個是利益、一個是良善。就是說,一個人他一生當中他追求的是他個人的私慾,他以這樣子為他一個生命的目標,以個人的私慾為他生命追求的目標,所以他發動出來的就會去傷害眾生,他不能克制他的慾望。那麼另外一個人呢,他心中念念是心存良善、為了利益一切有情,所以他的身口意發動出來的就是造福人民的事業。所以關鍵點還是一念心的一個利跟善之間的差別。

我們佛教把生命體分成了三類:

一、正定聚:一個是不定聚,一個是邪定聚。正定聚就是你那一念心對於佛法的道理——業果、空性、真如的道理已經如實地安住了,遇到任何的染污的境界來刺激你,你都能夠隨順於真理而活動,這個是聖人的境界,正定聚。

二、不定聚:不定聚的眾生的心念是不決定的,他遇到了染污的境界他就造罪業,他遇到了清淨的境界他就創造功德,所以他內心當中是不決定。

三、邪定聚:內心的煩惱跟邪見特別地堅固,遇到了三寶的境界乃至遇到佛的大善知識的境界,他還是一樣會生起惡念的。

這個佛法它把生命分成三大類,正定聚、不定聚、邪定聚,它可也是完全以心念來判斷,它不是說:誒你這個人拜了三千拜,你入正定聚,你拜了一拜,你入不定聚。它不是看你外表的事業的差別,是以你內心的迷悟,以這個為一個生命的一個判定的標準。所以這個地方是說「欲知舜與跖之分無他,利與善之間也。」關鍵點是看一個人存心的差別。這段是一個總標。我們再看第二段的

別 釋

所以一般受戒學律,聽教看經,參宗坐禪。

這個是講到我們修行,當然在三寶當中主要是積功累德。積功累德每一個人的因緣不同,有些人他歡喜受戒學律,以持戒來莊嚴自己的身口意,戒波羅蜜的功德;有些人聽教看經,以止觀來莊嚴自己的功德;有些人他是參禪,參宗坐禪。那麼當然,這三個法都是佛陀跟歷代祖師所傳下的正法,都是一個廣大的資糧。但是呢,這樣的一個資糧會因為我們因地發心的不同會出現不同的果報,這以下有五個差別:

但夾帶利名心,便是三途種子。

說我們在持戒或者是研究教理或者是修止觀的時候,我們的存心是為了名利——我希望我這樣的一個造作能夠在我今生當中創造廣大的聲名、得到很多的利養,那麼,這個時候你依止這樣的心境去持戒、看教、參禪,這個時候是一個三途的種子——地獄、惡鬼、畜生的種子。利名心它本身是一個煩惱的心所,你依止煩惱的因緣來持戒、依止煩惱的因緣來修止觀,那麼所有的善法它就加持在這個煩惱的境界上去了。

在律上說,我們因地發心不正,不發菩提心,發世間的名利心來持戒修福,那麼這個持戒修福的善法會因為你這個染污的貪慾的煩惱所染污,那麼你這個果報呢未來是在三惡道,你可能到畜生道做一隻牛、羊、豬、狗,那麼在牛羊豬狗當中呢是享受那個粗惡不淨的飲食跟資具。就是為什麼呢?因為你在因地的時候你依止的發心是染污的,所以你就在這種不淨的地方得果報,就是這個意思。

但執著取相,便是人天魔外種子。

前面的修持它依止的是煩惱,那麼這以下依止的邪見,對一切法有一種自性見,執著取向。比如說我們念佛也是一樣,念佛應該是要追求的是一心不亂,感應道交是以一心不亂的功德做基礎。但是這個念佛人整天就是向外攀緣,老是想見到佛像、見佛的現前。印光大師說,你這個念佛啊,你內心當中不能向內去調伏你的散亂心,依止攀緣心來念佛,念佛就是想要看到佛、看到極樂世界的出現,那麼這樣子呢是人天魔外種子。

這個主要的就是一種邪見,不能把一切法會歸到一念的心性。一般啊,這個喜歡感應神通的人,這種種性,他下輩子容易變成鬼神道,好一點的話呢,不破戒啊,就是佛教的護法,如果是破戒的話就到魔道去了,那麼這個就是他內心當中沒有依止一個正法,心外求法來修行。

但一味出離生死,便是二乘種子。

前面兩個發心啊依止煩惱跟邪見,那就在三界裡面得果報,雜染的境界,這以下是清淨的法界了。但是這個清淨的法界,一味出離,他就是「觀三界如牢獄,視生死如冤家,但期自度,不欲度人」,一心一意地只是要追求出世的涅槃,那麼這樣子變成了一個二乘的種性。

但具真實自覺覺他心,便是菩薩種子。

能夠有這個自覺覺他,自覺主要是一個自利的功德,為了上求佛道;同時有大悲心,不忍眾生苦,不願聖教衰,下化眾生。那麼這樣子是菩薩種子。前面的一味出離,他這個心是心淨,但是呢,發心比較小;真實自覺覺他心,他的發心比較大,自利利他。看第三,

但從自覺聖趣,光明發輝,徹其源底,共迴向淨土,普與眾生同登極樂,便是無上菩提種子。

前面的菩提心還是一種世俗菩提心,它還是在這個有相的境界分別,這以下的菩提心是勝義菩提心,它有般若波羅蜜的智慧。它是怎麼回事呢?自覺聖趣,光明發輝,徹其源底。它從自利的角度,能夠從一念的心性從有相的境界往「自覺聖智」(自覺聖智就是我們一念的清淨心)上趣入,就是攝用歸體;那麼從利他的角度,又能夠以一念清淨的光明的心依體起用、發起大悲心。總之呢,徹其源底,能夠會歸到一切法的本源。然後呢,「共迴向淨土,普與眾生同登極樂,便是無上菩提種子。」

「自覺聖趣,光明發輝」,就是菩薩行者他讀誦大乘經典,他能夠解第一義諦,他能夠明白心佛眾生三無差別的道理。我們一念的分別心啊,當然在作用上有各式各樣的差別,這個人貪煩惱重、這個人嗔煩惱重,這個人布施的善根強、這個人持戒的善根強,但是當我們把這些差別的作用都把它剝開來,然後把一念的心性會歸到它最初那個明瞭的覺性的時候,那種如的境界跟佛那個如的境界是無差別的。他從這個地方體悟到以後呢,開始去發菩提心。

有一天密勒日巴尊者在說法,說法的時候呢,當然他為眾生說法主要是人類啊,為他的弟子說法。剛好有一隻小狗走過去了,這個時候他馬上停下來為這隻狗加持。走了以後,弟子就說,師父啊,它是一隻狗,您為它加持有用嗎?密勒日巴尊者說,你們看它是一隻狗,就是凡夫眼睛看到就是一種外表的因果的果報相,密勒日巴尊者說,我看到的是它的佛性,看到它現前一念心性跟諸佛那種即空即假即中那個如的境界是沒有差別的,我看到的是它現前一念心性。所以說呢,前面的「但具真實自覺覺他心」這種世俗菩提心經過般若波羅蜜的引導以後,它就能夠提升到一種「自覺聖趣,光明發輝,徹其源底」那個平等的大悲心,這個叫勝義菩提心。

我們持戒、聽教或者坐禪,就是你這樣的善法,因為你不同的發心的引導,你未來的果報就有這五個差別。

我們現在在研究《百法明門論》,《百法明門論》那個別境、那個欲,「欲、勝解、念、定、慧」那個欲,欲就是一個希望,這個心所是很重要的。在唯識學上說,我們的心念當中每一個念頭不一定能夠創造堅定的業力的,不一定。那麼什麼樣的業力對我們的生命有決定性、有主宰性呢?就是由這個欲、由希望所引導的業力,這樣子的業力是很有力量的。比如說,我們有時候去外面,隨便的一個善法、慈善事業,有因緣我們就做了,這樣的慈善事業不一定馬上能夠在我們生命當中發揮重大的作用。但是,假設你心中經常有這樣一個希望,由這個欲的引導去造作身口意的時候,這個業力就很大。

那麼這以下五種的發心,我們可以把它分成三類。前面的兩類,它這樣的一個做法主要的是追求、心中的希望就是五欲的境界,就是這個世間的財色名食睡的境界,五欲的境界。他希望,為什麼持戒、為什麼聽經、為什麼修止觀呢?他心中希望得到的是世間的五欲。那麼第二種,他心中的欲是一種偏空的涅槃,追求一種出世間的涅槃,這當然更殊勝了。那麼第三種,這個菩提心啊,他心中的希望是無上菩提。所以說呢,三種不同的希望它引導這樣的善法就會趨向於不同的果報,大方向有這樣三個差別。

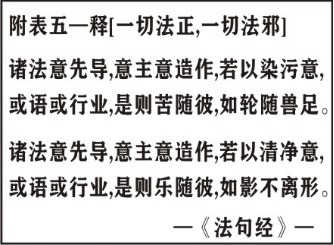

○附表五——釋[一切法正,一切法邪]

總 結

故曰,一切法正,一切法邪。

就是假設我們心中的希望是正確的、是清淨的,你所帶動的善法都是正確的;假設你心中的希望是邪惡的,那麼你所帶動的善法都被你這個邪惡的心識所染污了,一切法邪。關於這一點啊,我們看附表五,解釋「一切法正,一切法邪」。我們用《法句經》兩句的偈頌來解釋這一段話。先看第一句:

諸法意先導,意主意造作,

若以染污意,或語或行業,

是則苦隨彼,如輪隨獸足。

那麼這個偈頌我們把它分成兩大段,第一段是一個總說,第二個是別示。

一、總說:諸法意先導,意主意造作。

這算是一個總說。諸法,主要指的是十法界的染淨因果,有六凡法界的雜染因果,也包括了四聖法界的清淨因果,那麼這些都是叫諸法。那麼這些諸法是怎麼產生的呢?意先導,意主意造作。那麼雖然這一切法是由身口意的造作,但是呢,我們的心念它是一個引導者,就是身口的造作是由心念來引導的,而且引導了以後呢是由心念來主宰的,真正是心念在主宰業力的,而且心念是一個真正的造作者。換句話說呢,身業跟口業只是一個工具,意業它是一個真正的先導者、主宰者、造作者。

就像經典上講一個比喻,說牛跟車,車子就比喻我們的身口二業,牛是牛車的一個方向,這個牛車為什麼會走,是因為有牛,這個牛就是我們心念。牛是決定這個牛車往東邊走、往西邊走,這個牛是一個決定者,它是一個先導者、主宰者、造作者。那麼這一大段先說明我們身口意的相互關係。這以下別示。

二、別釋:若以染污意,或語或行業。

假設我們今天造了一個業,我們怎麼判斷這個業對我們的生命有什麼影響呢?這以下告訴一個判斷方法,就是說,你依止的是一個染污意,你在造作這個業的時候呢,是依止的一種煩惱。你為什麼做這件事情?是貪或者是嗔或者是癡的煩惱,那麼表現出來的是一個口業,你講的某一句話或者某一種行為,那麼這樣子的因地一定會讓你在來生當中成就痛苦的果報。這以下講出一個譬喻,是則苦隨彼,如輪隨獸足:像車輪一定會跟隨前面的獸足,獸足是決定著車輪的方向。

在《法句經》上說,講一個小故事說,佛在世的時候有一個漁夫,他有一次到很遠很遠的外海去打漁,就抓到了一隻很大很大的黃金色的金魚,非常地漂亮,這個漁夫看到這個金魚非常美麗,不忍心把它給殺掉,就獻給了國王。國王一看,哎呀,這魚實在太漂亮了。然後就用音樂、玄妙的音樂來供養這只黃金的魚,把它放在皇宮前面。那麼這個魚一聽到音樂的時候,它隨著音樂起舞,它嘴巴就張開,一張一開地。這個魚嘴巴一張開就發出很臭穢的味道,大家都忍受不住,整個宮殿就瀰漫一個臭穢的味道。

那麼這國王就很奇怪,這只魚外表這麼莊嚴,怎麼會嘴巴那麼臭呢?就把這只魚就帶到佛陀的前面,請佛陀說明這個因緣是怎麼回事。佛陀說,這只黃金的魚在迦葉佛的時代是一個比丘,而且善能說法的比丘,對佛法有很深的理解,善能說法,但是,他說法的目的並不是為了要住持正法、續佛慧命、利益有情,他是為了增長他個人的名利。所以他說法到最後的時候呢,雖然受到別人的恭敬,也增長他的貪慾跟他的慢心。他要做錯什麼事,比丘糾正他,他就反過來說,你到底懂多少呢?用這樣「你到底懂多少」來責備對方。

乃至有一次他在誦戒的時候,大家都沒有參加他的誦戒的行列,大家都離開了,因為他這個人呢沒有內心的道德,大家就離開了。然後他就口出惡言,他說,你們這些人呢沒有一個人懂經律論的……種種誹謗三寶的話。那麼因為這個比丘雖然他在說法的時候呢造了一個善業,但是他依止的是內心的煩惱,終究跑到三惡道去了,變成一個魚的果報。他曾經去譭謗三寶的罪業,所以就嘴巴特別臭;那麼他曾經雖然造了善業,這個善業的因緣使令他有這個美妙的外表。所以說呢,我們在因地的時候依止的是染污意,這個大方向就是一個痛苦的,大方向。再往下看。

諸法意先導,意主意造作,

若以清淨意,或語或行業,

是則樂隨彼,如影不離形。

這個地方也是一樣,一切法是我們心念是一個先導者、是一個主宰者、是一個造作者。假設我們今天依止的是一種清淨心,無貪、無嗔、無癡的清淨心,或者慈悲心,那麼所發動的語業或者是身業,是則樂隨彼,我們一定會因為這樣的業行成就安樂的果報,這以下講出一個比喻:如影不離形,影子是不能離開我們的身體的。

「若以清淨意,或語或行業,是則樂隨彼」,在《宗鏡錄》它也講出一個小故事是說,它說佛陀滅度以後,有一個行腳的比丘,行腳比丘來到塔廟以後看到佛塔,他對佛陀的感恩心啊,他繞塔三匝,讚歎佛陀的功德,由於佛陀的出世法,開顯眾生的智慧。那麼他臨走的時候他為了表達對佛陀的感恩心,一個行腳比丘什麼都沒有,唯一的、他最珍貴的就是他腳底下破舊的草鞋。他就很虔誠地把他的草鞋脫下來,掛在佛塔的前面,表示他對佛陀的供養,他供養以後內心感到非常滿意,就離開了。

離開以後沒多久,又有一個行腳比丘來到這個佛塔,他看到了佛塔,也是憶念佛陀的恩德,散發出對佛陀的感恩,佛陀的說法使令眾生世間的黑暗當中出現了光明,那麼他也是繞佛三匝。臨離開的時候,他看見這麼莊嚴的佛塔前面掛著兩個破舊的草鞋,他覺得這個是對佛塔的不恭敬,把草鞋拿下來把它扔掉了,扔掉以後他也是很滿意,就離開了。

永明延壽大師說,這兩個人對佛塔做出了相反的事情,一個是把破舊的草鞋掛上去,另外一個是把這個草鞋丟掉,那麼我們怎麼判斷這兩個比丘的業行呢?永明大師說,這兩個比丘的功德是完全一樣的。因為,他們兩個的行為是出自於對佛陀的一念感恩心,是供養心,雖然他們的表現法不同,但是他們的情況都是「若以清淨意,或語或行業」,那一念引導業行的那一念心啊是供養的心情。所以說呢,永明大師的判斷,這兩個比丘的功德是完全一樣的,是無差別的。所以從這段的學習我們就知道:

我們在未來怎麼判斷這個業是清淨的、是染污的?就是以我們那一念的心念。所以說,一切法正,一切法邪。

這個是說明我們在修行的剛開始,我們一定要先端正我們的因地發心。因為因地的發心它會引導著我們所有的業力。假設我們在因地發心有錯誤,我們趕快調整,要馬上調整,因為我們所有的業行是由我們前面的念頭來做一個先導者、主宰者、造作者。這段的大意是這個意思。

大家有沒有問題?

【學員提問】:請主任慈悲開示,如果一個人他一直造善業,然後熏習他自己的業種子,到臨命終,如果他造惡業然後到臨命終的時候,然後由他的業力變現出那些三惡道果報,比如說像地獄業,那一個人他可以看到他自己本身都在受無量的苦,那屬於由他自己心性變現出來自己受那個果報。但是如果說人道或者說在其它道的時候,我們說做惡業或者做善業,到臨命終變現出來的果報為什麼兩個不一樣的種子熏習出來的東西會看到外面的器具、外在的那個依報世界是一樣子的?

【師父答疑】:它是這樣子,我們一念心性循業發現。清淨本然,但是受業力的熏習啊,循業發現。就是你這個心念啊,你一開始依止的是染污意,那麼你去造作的時候,你所有的業行就加強這個染污意,就像滾雪球,你慢慢地煩惱勢力越來越重。

所以我們剛開始因地發心不正的時候你感覺不出來,但是你已經過了十年、二十年以後啊,你因地發心不正的人啊,他這個身口意就會不一樣,就會不一樣,他這個修行的方向也會不一樣,就會不一樣,那慢慢慢慢的,他後來的差別就越來越大了。

越來越大的時候,到臨命終的時候,他的罪業啊,當然它不是變現刀山油鍋了,變現刀山油鍋誰會去投胎呢?因為這個投胎是愛取的煩惱在投胎,它會變現他所貪愛的五欲的境界,這個人要貪女色,它就變現出女色的樣子,這個人他貪錢財,它就現出珍寶的樣子,然後,他動了一念的愛取,一投胎,事實上就變成刀山油鍋了,它是這樣子的。就是你有各式各樣的業力,它這個罪業就變出一種中陰身出來。所以,你剛開始的因地發心很重要。

在西藏有一個喇嘛,他離開了僧團到山中去閉關修行,修了三年。修了三年,他的師兄弟說,很久沒有看到這個喇嘛了,就帶了很多信徒去看他,捎了一封信給他,我什麼時候、哪一天、哪一月、哪一日去看你,這個喇嘛一聽到,哎呀,三年都沒下山了,他很多的師兄弟、他的信徒要來看他,很高興,去打掃他的佛堂,打掃很乾淨。打掃完以後他突然間想,誒,我為什麼打掃我的佛堂呢?他開始審查他的因地發心。哦,我打掃這個佛堂為了要得到信徒的讚歎、供養。他發覺他因地發心不正,他非常後悔,他拿了一把泥土往這個佛堂地上一甩。這是一個非常有名的公案。

當然,今天,他那個泥土表面上是灑在佛堂上,事實上他是在對治他當初的那念煩惱。所以,有一個大仁波切說,說某某喇嘛這把泥土甩得好!甩得好。當然我們不是說要你去大殿裡面甩泥土了,就是說,他今天在對治的是他心中當初那一念的發心。換句話說呢,持戒、參禪、聽教,這個法本身不是錯,而是引導你的這樣的善法的心念、你本身的方向這個掌舵者沒有掌握好,你沒有發菩提心,那麼整個業力就帶動到染污的境界去了。

所以,這個喇嘛他是真正通達佛法,他知道這樣的因緣是不好的,如果這個念頭你不對治,增長廣大以後他遲早到三惡道去。所以他那把泥土所甩的是甩在他心中的煩惱上,是這個意思。