佛弟子文庫

佛弟子文庫(第八講)

請大家打開講義第18面,看最後一段。

最懼因地不真,道眼昏暗,或為世味所牽,或為邪師偽法所誤,袈裟下失卻人身。此予所以俯仰時流,而寤寐永嘆也。

蕅益大師說,我們修行最怕兩件事,還不怕你修行的行力不夠,怕的是

第一個、因地不真。你出了家以後沒有真正地思惟輪轉之苦而發起出離心乃至於菩提心,那麼你只是為了世間的名聞利養而修行。發心不正,這個是最害怕的第一件事。

第二個、道眼昏暗。我們發心出家修行以後,也沒有如實地依止善知識學習經論,只是兩個腿一盤、兩個眼睛一閉,就開始修行了。什麼因緣能夠成佛作祖、什麼因緣墮坑落塹,你完全不知道,你心裡面在那邊自己打妄想。這個也是最害怕的,邪知、沒有正知正見的引導,盲修瞎練。這個是修行最可怕的兩件事。

既然因地不真、道眼昏暗,就會發生兩件的狀況:第一個、或為世味所牽,世間的五欲的快樂所牽引,我修到最後就放棄了修行;或者——或為邪師偽法所誤,為邪師邪見所耽誤。結果呢,袈裟下失卻人身——你披上了袈裟,本來是這個是解脫衣、要成就解脫的聖道,結果你因為因地不真、道眼昏暗,結果為世味所牽、為邪師偽法所誤,反而墮落到三惡道去了。

這個是蕅益大師俯仰時流,俯是往下觀察,仰是往上觀察,就是觀察現在的流弊,而感到寤寐永嘆,寤就是覺醒的時候,寐就是晚上睡覺的時候,不管白天、不管晚上,我對這種當時的流弊:因地不真、道眼昏暗——這個修行的兩大流弊,感到感嘆、感到感嘆。

我們能夠來到三寶地,能夠出家修行,這件事情是不容易的因緣,多少在過去生當中可以說是已承供養無量諸佛,植種德本,有一些善根、福德、資糧。由於這一個薄弱的善根、福德、因緣的支持,我們今生不管是在家、不管是出家,多數在順境中捱過。捱過了以後呢,我們會產生一個錯誤的認知,以為我今生短暫的這樣的一個經驗就是生命的真相,原來生命是快樂的,原來生命是可以向這樣一個地方安住下來,是一個皈依處,使令我們沒有真實地發起出離心,沒有出離心那談不上菩提心。

所以說呢,這個地方蕅益大師的金剛眼,他指出應該要以遠大的慧眼曠觀無始輪迴,你應該在思考生命的時候要從你現前的身心世界超越出來,看到你過去在流轉當中所受的痛苦,也看到你假設你不離開輪迴你未來所將要面臨的三惡道的痛苦,這個時候「此生,果從何來,死後當至何趣」,對三界當中生起真實的怖畏心、生起出離心。

出離心的生起它不是一種情緒的,哎呀……突然間你遇到了逆境、挫折,你發起出離心,其實那個是沒有力量的。因為你這種情緒的因緣,會因為一時的逆境而發出離心,你也會因為一時的順境而貪求娑婆世界。

這個出離心的如實的生起,是你很心平氣和地、很寂靜當中去曠觀生死輪迴,經過祖師和佛陀的法語,很冷靜地去看到生命的真相,而這當中你真實地了解到「已作地獄業,云何安穩住」,生死當中的確是一個不安全感、不安穩感,你真實地要出離三界。是透過智慧的觀察,不是一時的衝動,一時衝動那個不能持久的。

所以這個地方的四聖諦、知苦,如實地了知三界的痛苦,這是一個關鍵,這個是發菩提心的一個方便。

菩提心的相貌:

換句話說,菩提心它是這樣——我們先觀察你自身的痛苦,你自己在流轉當中的痛苦,然後發起菩提心。然後再觀察,一切的有情他也在三界裡面流轉,而這些都曾經是我的母親,所以我自己要離開這個三界火宅,我也有一份的責任幫助一切有情離開三界火宅。

當我們苦諦的觀察的所緣境是面對自身的苦,那叫出離心;而這個把自身的苦擴充到一切有情在流轉當中的痛苦,而生起一個使命感,要度化他們的使命感,這個就叫作菩提心。所以,不管出離心、菩提心,都是依苦諦而建立起來的,都是依苦諦建立起來的。諸佛以苦為師,三世諸佛無量無邊的功德莊嚴的關鍵點是因為觀察苦諦而引生的。所以這個地方,蕅益大師特別提出這樣一個觀念出來。這段論文大家有沒有問題?

好,我們看下一段,看第三篇。請合掌。

(三)研真窮妄名之為學。蓋能深造自得,則左右逢其源。故愈博而愈約,否則愈博愈無頭緒,去道亦愈遠矣!古人發心出家,必矢志參學。由痛念生死事大,無常迅速,此身不向今生度,更向何生度此身。所以三登九上,百城煙水,不憚其勞,念念了當大事,豈肯著相計名,尋行數墨,附葉攀枝,以徒資口耳哉。末世不然,名為欲續如來慧命,撐如來法門,而不知痛為生死,唯積學問,廣見聞,冀可登座揮麈而已。

嗟嗟!不與菩提大心相應,雲代佛揚化,吾不信也。不與為生死心相應,雲大菩提心,尤不信也。勝負情見不忘,僅成阿修羅法界;名利眷屬意念不忘,僅成三途魔羅種子;隨其所見所聞而起法執,不能捨棄名言習氣,不達如來說法旨趣,不知種種四悉因緣,僅成凡外戲論窠窟。學問益多,害心益甚;學人益盛,正法益衰,吾所以每一念及,未嘗不夢寐痛哭者也。

好,我們把它分成三段來說明。

一、說明修行的重點

研真窮妄名之為學。蓋能深造自得,則左右逢其源。

我們修學佛法當中有一個重點,就是「研真窮妄」,這是整個修學佛法的根本。這個「研」就是追求,追求什麼呢?追求真如佛性。「窮」就是窮盡,停止的意思,停止什麼呢?停止我們的無明妄想。換句話說,整個修行,我們講「法法消歸自性」,不管你持戒也好,學教、修止觀乃至於做執事、修福,所有的資糧都應該要會歸到現前一念心性,就是在一念心性當中做兩件事:

第一個、研真,對於佛性的追求,

第二個、窮妄,對於妄想的調伏。

你所有的解行二門要往這兩個地方會歸,這是個根本。

「蓋能深造自得,則左右逢其源。」如果你能夠從一念心性當中去研真窮妄,「深造自得」,深入地去修學,那麼你就能夠左右逢源。根本能夠抓得住,那麼你在整個修學當中能夠處處圓融無礙。

華嚴宗的祖師賢首大師(當然華嚴宗所修的是一真法界,一真法界等於是一心法界,一念的清淨心變現一個重重無盡的法界),賢首國師晚年的時候,在他的傳記上說,說他晚年的時候他讀《四書》廢寢忘食。我們一般人看《四書》,那是「五乘格之,僅屬人天」,那個克己復禮的功夫就是人天而已。但是賢首國師他能夠從研真窮妄當中處處地往心性會的時候,那這個就是一個圓頓法門,圓人受法,無法不圓。就是說,我們剛開始能夠把這個重點抓住,那麼你學習一切法都是佛法。從這個現前一念心性當中去研真窮妄,到最後你自然左右逢源。你能夠抓住這個根本,那麼一切法都可以從這個地方去融通的。

故愈博而愈約,否則愈博愈無頭緒,去道亦愈遠矣。

我們能夠掌握這個心性的修持的功夫,你經論看得越多,你這個修行越能夠有一個會歸處。你看《華嚴經》、《法華經》、《楞嚴經》,雖然無量無邊的法門,但是呢沒關係,「開方便門,示真實相」,每一個方便法門都是一個明確的指歸,要你幹什麼呢?就是要你研真窮妄,當然,由不同的角度切入。假設你不掌握這樣一個根本的修行內涵,「愈博愈無頭緒,去道亦愈遠矣」。你看唯識,對法相起執著,看中觀對空起執著,你會覺得佛法是種種的矛盾,去道亦愈遠矣。

這個地方倒是一個很重要的觀念:

智者大師講觀心法門,他這個「教觀」,智者大師講這個「教」講得非常的廣泛詳細,五時八教。他講完五時八教以後,他強調觀心,觀察現前一念心性即空即假即中,就是你把這廣泛的五時八教的內涵要會歸到一念心性。如果我們剛開始學習佛法,不能從心性上去研真窮妄,你只是在做學術研究,你在佛法當中學久了以後,你很容易退失你的信心,很容易退失信心。

就是這個佛法它是兩個方向,第一個是向內安住,另一個是向外攀緣。

如果你一開始就沒有把方向弄正確,修學佛法只是在名相上分別,跟人家爭高下,你會發現佛法裡面很多矛盾;那麼如果你能夠一開始就能夠往心地上去會,你會發覺佛法有無量無邊的方便,這個是兩個不同的方向。

所以蕅益大師他老人家的慈悲啊,就告訴你:什麼叫作「學」?他明確地指出學的方向、學習佛法的方向——「研真窮妄名之為學」,這是一個根本。這是講到修行的一個根本、一個重點。

二、古今行者的志向

這第二段呢把古代的修行人跟現代的修行人做了比較。先看古代的修行人:

古人發心出家,必矢志參學。由痛念生死事大,無常迅速,此身不向今生度,更向何生度此身。

古代的人發心出家以後,他立定志向要好好地參學,親近善知識,聽聞正法。為什麼他會有這樣的志向呢?這當中跟他的發心有關,因為他有三件的覺悟:

第一個、痛念生死事大

他如實地觀察到三惡道的痛苦,這件事情是大事情,觀察生死的過患。生死事大,講到生死的過患,其實在佛法當中它強調是生,生的過患。我們一般人害怕死亡,佛法是認為死亡是不可以避免的,死亡也不可怕,它只是一個正常的、自然的現象。但是佛法很害怕生,很害怕受生。

我看《尊者阿加曼傳》,尊者阿加曼他有一個晚上在大樹下打坐,一念的相應慧,證得阿羅漢果。證阿羅漢果以後,諸天讚歎:世界上又出現了一個佛陀的聖弟子,降很多的曼陀羅花。那麼那個時候,尊者阿加曼描述他的心情:

第一個,他掉下眼淚。這個阿羅漢為什麼掉眼淚呢?他說,他看到他無量劫的生死的痛苦,他今生這一個剎那結束了,他非常地感動。因為他看到了他每一次的輪迴當中、每一次的受生、每一次的生命的開始到結束都累積很多的痛苦,每一次的受生都很多痛苦。那麼對於「我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有」,我的無量劫的生死的痛苦今生終於結束了,內心當中一種感嘆,一種感恩的心情。

第二個,他說,對佛陀真實地感恩。佛陀說的四聖諦是如此地真實,是真實地可以證到的。他說他願意從現在開始盡未來際不斷地頂禮佛陀。所以說呢,生死事大,關鍵在這個生。因為我們在三界裡面,每一次的受生,就夾雜著老病死、各式各樣的痛苦在裡面,生是過患。生死事大,是對治我們對來世安樂的期待。

第二個、無常迅速

這個是對治我們對今生安樂的貪求。今生是暫時的因緣,很快就過去了。我們不應該為過去的福報所障礙,因為今生的福報一下子就過去,我們馬上要面對來生。應該有一個遠見——無常迅速。

第三、此身不向今生度,更向何生度此身

這個是告訴我們要精進。這個是這樣子啊,如果我們只是看到生死事大、無常迅速,我們會理解到流轉是痛苦的。但是呢我們會有一個懈怠的心,說反正離開流轉也不急著今生,來生也可以做,再來生也可以做,就會有一個因循怠惰的心情。但這個地方蕅益大師說,「此身不向今生度,更向何生度此身。」換句話說呢,我們不把握今生,你在流轉當中你遲早還是要把這個生死解決,遲早,沒有一個人能夠幫助我們解脫生死。

換句話說,調伏煩惱、修學聖道是很困難,但是你遲早要做的,你今生不做、來生要做,來生不做、以後要做,而你拖得越久,這個過程當中,你每一次的流轉只有增加痛苦、增加墮落的因緣、增加更多的變數。那麼既然這件事情是你自己遲早要做的,是不可以取代的,那麼你倒不如就今生做個了斷。這句話就是這個意思,就是

你真正能夠把握的不是來生,是今生。

來生是一個不可知的變數。所以,此身不向今生度,更向何生度此身。就是說,當你真正覺悟生死事大、無常迅速的時候,你應該要知道,這個生死的事情是今生要解決的,不能期待來生。那麼這三個點是都有關係的。那麼有這樣一個覺悟以後呢,

所以三登九上,百城煙水,不憚其勞,念念了當大事。

所以古人他們願意參訪善知識。「三登九上」,這個「三登九上」是講雪峰禪師,雪峰禪師剛開始他不明白佛法的內涵,他三登投子山,投東西的投,三登投子山去參訪大同禪師,「九上」是九上洞山去參訪洞山良介禪師;「百城煙水」是講善財童子五十三參,經過一百一十一個城鎮的煙水,這些人家。那麼他們為什麼能夠經過這樣的辛勞呢?因為「念念了當大事」,認為這件事情是大事情。無量劫當中曠劫魘魔,無量劫當中好不容易得到人身,好不容易遇到佛法的住世,在無量當中出現一分的光明,這件事情要把握。

豈肯著相計名,尋行數墨,附葉攀枝,以徒資口耳哉。

他們怎麼願意去只是做一些名相的分別、做一些附葉攀枝的事情,只是把佛法當作口耳、當學術研究、當作茶餘飯後的一個談論的話題而已。換句話說,古人他能夠體驗生死事大、無常迅速,此身不向今生度,更向何生度此身,所以他掌握了一個修行的方向,就是要研真窮妄,他掌握這個方向了。那麼怎麼研真、怎麼窮妄,這個就是他們所要參訪的目標。

末世不然,名為欲續如來慧命,撐如來法門,而不知痛為生死,唯積學問,廣見聞,冀可登座揮麈而已。

末法時代的人啊,他就不是這樣的情況。他不能夠掌握了脫生死、研真窮妄的這樣一個目標,表面上他是延續如來慧命,表面上是撐持如來的法門,「而不知痛為生死」,不能真正在心地上的研真窮妄下功夫,只是在表面上的「積學問,廣見聞,冀可登座揮塵而已」。這個「塵」是一個大鹿,就是一個大蹠的鹿,把這個大蹠的鹿的尾巴剪下來做成一個拂塵,古時候講經、唱《爐香讚》,他就是用拂塵,譬喻能夠佛法的力量能夠滌除我們心中的污垢。

這段的意思就是說,古代的修行人的修行方向是向內的,他自己是向心地法門上去研真窮妄,現代修行人的弊端啊,他向外,向外去發展,發展他的事業,不知痛為生死。這兩個就有不同的方向,也就有不同的果報。那麼蕅益大師就做出了感嘆:

三、蕅祖的感嘆

嗟嗟,不與菩提大心相應,雲代佛揚化,吾不信也。不與為生死心相應,雲大菩提心,尤不信也。

我們如果不能夠跟菩提心相應,不是真正地要上求佛道、下化眾生,那麼你說你是「代佛弘法,吾不信也」。弘法的事業它不是一個輕鬆的事業,它跟我們在平常在佛堂裡面自己拜佛、打坐那種寂靜的相貌是不同,那有很多的干擾。很多的干擾,你能夠很堅定地做下去,這當中只有兩種情況:

第一個、你真正發菩提心了,你真正看到有情的流轉痛苦,你有一份的使命感要幫助他們,這是一種情況。

第二個、你為了名利心,你為了增長你的名聞利養,你做這件事情。

除了這兩種情況以外,沒有第三種情況,沒有第三種情況。你不是發菩提心,就是為了名利心,你才可能做弘法的事業,沒有第三種情況。所以,你不是發菩提心,你就是為了名利心,為名利心你遲早是敗壞佛法,因為你那個方向是錯的,跟佛法研真窮妄的宗旨相違背。

「不與為生死心相應,雲大菩提心,尤不信也」,這個地方很重要,蕅益大師講,這個菩提心是建立在出離心的基礎。

所以《廣論》上也一再強調,你自己不能夠體驗流轉的苦,你不可能幫助一切有情去解脫流轉的痛苦,你不幫助有情解脫流轉的痛苦,那你就是跟他攀緣感情,你對他沒什麼幫助。所以,沒有生死心,你不可能有菩提心,這是兩個重點。

勝負情見不忘,僅成阿修羅法界;名利眷屬意念不忘,僅成三途魔羅種子;隨其所見所聞而起法執,不能捨棄名言習氣,不達如來說法旨趣,不知種種四悉因緣,僅成凡外戲論窠窟。

勝負情見不忘——如果我們今天修行,你一開始出家就去做一些弘法的事業,也沒有能夠去思惟流轉的痛苦、沒有一個方向、你也沒有經過善知識的指導修我空觀,完全是過去在家的那些老毛病、那些老的思考模式做佛教事業,你這個勝負情見不可能消滅掉,那個人我的對待。你看到別人有功德啊,你一定會有嫉妒心,甚至於會障礙別人。

因為你在修習善法的當中出現了一個「我」在裡面,你在這個自我當中而發動了善業,那麼當這個「我」看到了別人比你更好的時候,你心中就會有痛苦的感受。所以,我們剛開始能夠往心性上會啊,歷事練心。

菩薩道的本質不在於外境的成敗。你行菩薩道,你只是在實踐你心中的理想,實踐你的菩提心而已。

如果你一開始的方向是弄正確了,是研真窮妄為訴求,你內心當中會有一個看法,就是——成事不必在我,隨喜一切功德。有人做就可以了,我看到別人做,我隨喜讚歎。因為,你能夠調伏自我,你在修善業的時候你能夠隨喜一切的功德:「十方一切諸眾生,二乘有學及無學,一切如來與菩薩,所有功德皆隨喜。」我對於五乘的功德,對於慈濟的修人天善業、對於修二乘的善法乃至於佛菩薩的功德,所有功德皆隨喜。

所以說這個地方啊這個關鍵點,你是不是一開始守住一個根本的關鍵——研真窮妄。否則,你就是一種鬥爭的心情:你拜兩百拜,我拜三百拜,強過你。那麼你在拜佛當中是以自我,這個自我是一個無明,無明緣行行緣識,那剛好是一個流轉相,增長你的無明。所以這個地方關鍵點就是一個——剛開始沒有抓住研真窮妄的宗旨。這個講嗔心。第二個講貪心:

名利眷屬意念不忘,僅成三途魔羅種子。

我們沒有去真實地發菩提心、發出離心,名利眷屬的意念不忘,修習的善業最後在三惡道裡面得果報,在三惡道裡面得到一些暫時的可樂果報,這是一些雜染的果報。

隨其所見所聞而起法執,不能捨棄名言習氣,不達如來說法旨趣,不知種種四悉因緣,僅成凡外戲論窠窟。

前面的「勝負情見不忘」是嗔心,「名利眷屬不忘」是貪心,這個地方是講癡。那麼我們不能夠會歸到一念心性,在法上起執著,相宗的說中觀的偏空,中觀的說相宗的著有,不能捨棄名言習氣,不能明白佛陀說法的旨趣——一切的法門是以明心為要、一切的行門以淨心為要,不能掌握四悉檀的善巧,只是成為戲論窠窟,佛法落入戲論的窠窟。窠是一個洞,樹上的鳥巢叫窠;窟呢,是地上的洞穴。表示說我們落入到窠窟當中呢,我們就不能夠自在,被法義所障礙,生起法執,不能夠融匯貫通。

學問益多,害心益甚,學人益盛,正法益衰。吾所以每一念及,未嘗不夢寐痛哭者也。

我們沒有真實地發起出離心、菩提心啊,那麼學問只有增長自己的煩惱,貪嗔的煩惱。這種人越多,那對佛法是負面的。因為他煩惱沒有調伏,他一路地修習資糧,善業福報越大,福報的力量又配合他煩惱的勢力,那對佛教的傷害是不得了。所以,「每一念及,未嘗不夢寐痛哭者也」,乃至於在睡覺當中都感到痛苦,佛法的衰。

這個地方,蕅益大師就是——研真窮妄名之為學。你一開始出家就掌握這個宗旨。讀聖賢書,所學何事?——在心地上調伏妄想,在心地上去追求佛性。以這樣的根本宗旨來自利,以這個根本宗旨來利他,這才是成就菩提心的一個方向。

我們看最後的總結。請合掌。

丙三、結示

吾今為諸昆仲徹底說破,若真為生死持戒,持戒亦必悟道;真為生死聽經,聽經亦必悟道;真為生死參禪,參禪亦必悟道;真為生死營福,營福亦必悟道。專修一法亦悟道,互相助成亦悟道,以因地真正故也。若想做律師受戒,想做法師聽經,想做宗師參禪,想有權勢營福,則受戒、聽經、參禪、營福,必皆墮三惡趣。故智者大師云:「為利名發菩提心,是三途因。」毫釐有差,天地懸隔,錯認定盤星,醍醐成毒藥。

好,我們看這個脈絡,我們分成三段。

吾今為諸昆仲徹底說破。

昆是兄長,仲是其次,就是弟弟。兄弟指的是同參道友。蕅益大師他很真誠地為同參道友說破整個修行的真相,就是有些人為什麼他成佛作祖、有些人他墮坑落塹,他的真正原因在哪裡。以下講出它的原因。

我們真為生死持戒,持戒亦必悟道;為了生死聽經,聽經也悟道;為了生死參禪、營福,都悟道;你專修一個法門也悟道,互相助成也悟道。為什麼呢?「因地真正故也。」你一開始的發心就是為了聖道相應,這個方向是正確的。如果我們一開始是向外,是心向外求,就是為了要做律師而受戒、為了做法師而聽經、為了做宗師而參禪、想有權勢而營福,這受戒、聽經、參禪、營福都能夠墮落三惡道。

這個地方,當然,受戒、聽經、參禪、營福這個都沒錯,它都是一個善業的資糧,它是一個福報力。但是關鍵點是,你想做律師,你一開始就不是研真窮妄,你是想做律師、想做法師、想做宗師、想有權勢而來做這件事情,這是關鍵點。所以,以下引證,

智者大師云:「為利名發菩提心,是三途因。」

如果為了利名而發起菩提心,那這個是三途的因地。

最後總結:

毫釐有差,天地懸隔,錯認定盤星,醍醐成毒藥。

你在因地的時候有點差,到了果報的時候那是天差地別,一個成佛作祖,一個墮坑落塹。「錯認定盤星,醍醐成毒藥」,定盤星是大海當中一個判定方向的儀器。我們修行當中如果方向弄錯了,一開始沒有在心地上的研真窮妄下功夫,只是向外去攀緣,想做律師、法師、宗師、權師,那麼所有的醍醐,持戒、聽經、參禪、營福都是醍醐,結果變成毒藥。

關於這一點我們看附表,

附表七——釋「定盤星」:

附表定盤星我們從兩方面,第一個約平時,第二個約臨終。

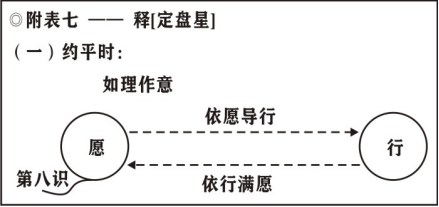

(一)約平時

平時來說,我們剛開始的菩提心要如理作意。你剛開始出家一定是要如實地觀察苦諦而發起菩提心。你可以立一個菩提本願,比如說我剛開始出家,我立一個:持戒為本,淨土為歸,住持正法,續佛慧命,持戒念佛,研究教理,自己研究教理,一方面弘揚正法。那麼依願導行,你這個願力就引導你去修行,那這樣子的修行呢又加強你的願力,由這個願力更加堅強,然後再引導行。

我們修行人沒有願力啊,沒有願力的支持會有兩個情況:第一個,你也會主動積極地修行,但是你貪求名利,因為你沒有目標;第二個,你就悠悠泛泛,飽食終日無所用心,你雖然也不造惡業,但是你可也不修善。所以說呢,有願力的引導會讓我們正確地引導我們的持戒、學教、參禪、修福,在這個修行當中又加強願力。那麼平常的如是的輾轉,到臨終的時候就會有一個相貌出現,我們看第二:

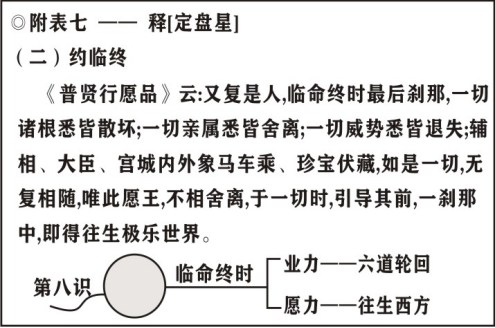

(二)約臨終

《普賢行願品》云:「又復是人,臨命終時最後剎那,一切諸根悉皆散壞;一切親屬悉皆捨離;一切威勢悉皆退失;輔相、大臣、宮城內外象馬車乘、珍寶伏藏,如是一切,無復相隨,唯此願王,不相捨離,於一切時,引導其前,一剎那中,即得往生極樂世界。」

我們臨命終最後一剎那的時候,我們的諸根敗壞。我們如果貪求色身的人啊, 這個時候會死亡,我們的恩愛眷屬也捨離,一切的威勢,大和尚、方丈和尚、大法師、律師,這些威勢都退失了,對我們都沒有幫助了,輔相、大臣、宮城內外、種種的珍寶伏藏,一切都不相隨,我們在有為法中的經營都不能夠相隨。

這個時候在我們內心當中,我們真實的菩提本願現前,於一切時,引導其前,一剎那中,即得往生極樂世界。所以我們看這個表,我們臨命終的時候,假設沒有願力的人,那就隨業流轉,善業可能到人天果報,惡業到三惡道果報。那麼如果我們平常就有願力的支持,就能夠從這個願力在臨命終的時候發現出來,往生極樂世界。當然,這個臨終的願力是平時栽培起來的。

所以我們再回到本文上來說,「錯認定盤星,醍醐成毒藥」,如果我們的方向沒有正確地掌握,那麼醍醐成毒藥。這個醍醐成毒藥,印光大師講一個譬喻說,水是能夠滋養色身,牛喝水、水變成牛奶,蛇吃水、水變成毒液,這個地方有差別。我們發心不正確,所有的資糧變成毒藥;發心正確,所有的資糧變成一個成佛的資糧。這個是說明因地發心的重要性。