佛弟子文庫

佛弟子文庫(第九講)

《靈峰宗論》導讀。諸位法師,諸位同學,阿彌陀佛!(阿彌陀佛!)

請大家打開講義第25面。

乙二、正見篇第二(分三:丙一、總標。丙二、別明。丙三、結示。)

前面的發心篇主要是說明我們在修學佛法之前要立定一個正確的目標。這一科主要是講正見,就是我們對於生命的真實相必須有一個正確的理解,就是要建立佛法的正見,這一科是講這個大意。我們也是分成三科:總標、別明、結示。先看第一科的

丙一、總標

這當中有一篇的論文,請合掌。

討究佛法,第一要務。諸佛所師,所謂法也,況弟子乎?雖勝義法性,貴在親證。倘非黃卷赤牘作標月指,示真實修行出要,何由得證勝義?試觀外道,亦出家求出生死,不知正法,求升反墜。故不留心教典,饒勇猛精進,定成魔外。脅尊八十出家,晝觀三藏,夜習禪思,乃有濟。

有謬雲,年少力強,宜習教典,年衰力弱,只堪念佛。豈年少不必念佛,年老不可習教。將謂如來教法,僅同舉子業,博名利於半生者乎。一歷耳根,永為道種,大士所以捨全身求半偈也。今佛法流布,賴迦葉阿難二祖,徹底悲心,人皆視作等閑,殊不知恆沙世界,無量劫中,妙法名字不可得而聞也!

好,這篇論文我們分成三段來說明。第一段,蕅益大師先標出修學佛法的重要性,先講這個觀念:

討究佛法,第一要務。諸佛所師,所謂法也,況弟子乎。

我們剛開始去討論研究佛法、建立佛法的正見,這個在修行的過程當中是第一要緊的事物。就是我們剛開始可能內心當中有無量無邊的罪業,一切的戒定慧的功德都還沒有生起,那麼這個時候做什麼事呢?就是要先「討究佛法」,這件事情是第一要緊的事情。為什麼要這樣子呢?這以下講出一個理由:

諸佛所師,所謂法也,況弟子乎。

就是我們的導師佛陀,佛陀所師,這個「師」當動詞,就是遵循的意思,就是佛陀尚且依止佛法的軌則來修行,何況是我們身為弟子的呢?那麼「諸佛所師,所謂法也」這句話我們可以從兩個方面來說明。

第一個,從因地上來說:佛陀是以法為師。佛陀在因地的時候他也不是一開始出生就是成佛,他剛開始,佛陀的那一念明瞭的心也是攝持了無量無邊的煩惱跟罪業。是呢他內心當中有一種菩提心、上求佛道的一種希望,那麼依止這種希望的支持、願力的支持,他能夠在佛法當中聞、思、修,慢慢地使令心中從黑暗當中出現了一道的光明,那麼突然間在一支香的打坐當中,一念的相應味現前就證得無生法忍,乃至於成就佛道。所以,佛陀剛開始他從一個無明的心性當中轉成一個真如的心性,他也是經過佛法的聞思修的軌則去操作的。所以從因地來說呢,佛陀是遵循佛法的軌則,叫「以法為師」。

其次呢,從佛陀的果地的妙用上來說,佛陀成佛以後,他的大悲心——不忍眾生苦、不願聖教衰,他能夠從那一念清淨光明的真如本性當中流露種種的語言文字來教導我們,這樣的語言文字它也是隨順於法的軌則,所以是「以法師人」。

所以說,我們看到佛陀的他的因地跟他的果地都沒有離開佛法,因地上以法為師,在果地上以法師人。那麼我們的導師是這樣子做,何況我們身為弟子的呢?怎麼能夠說我不需要佛法,我修行但是兩個眼睛一閉、雙腿一盤就可以修行?不可以。所以說呢,我們剛開始發了菩提心以後,首要的事物就是「討究佛法」。這以下把這個觀念再把它開顯出來:

雖勝義法性,貴在親證。倘非黃卷赤牘作標月指,示真實修行出要,何由得證勝義?

然這種法性的真理,這個法性當然不是一切差別的相狀,就是我們在這個十法界的各式各樣的差別當中有一個無差別的本性,那麼我們稱為我空法空的真如。這樣的法性這個道理特別地殊勝,不是一般的世間的道理所能夠比的,這叫勝義。那麼這種我空法空的真理,它本身是離開文字相的,它的重點在於親證,這種言說的戲論不足以去詮釋真如的本體。

雖然這個事情的確是這樣子的,但是,就一個初學者來說,我們假設不是假借這個「黃卷赤牘」、這個經典,赤牘就是古時候寫經的竹片,我們剛開始假設不能夠假借經論的指導作標月指、指示這個修行的法要,那麼我們怎麼能夠知道去悟入勝義法性呢?

這個地方蕅益大師他把佛法的語言文字把它做一個譬喻,就是「標月指」,說這個指頭能夠指出月亮的位置。指頭本身不是月亮,但是我們透過指的引導我們能夠正確的找出月亮。「因緣所生法,我說即是空」這十個字它不是真如,它是一個生滅的文字相,但是我們這念心根據這個文字上的思惟觀察,我們這念心就能夠從一個黑暗當中出現一個光明的真理。就是文字本身不是真理,但是它能夠引導我們去趨向於真理。

唯識學上說,我們修學佛法的智慧有三種智慧:第一個是加行智,第二個是根本智,第三個是後得智。

一、加行智:加行智在觀一切法空它是要帶相觀空,就是我們這一念心無量劫來只能夠在有相的境界活動,我們這個明瞭的心識不能跟第一諦相應,不可以,無相的真如不是我們所能夠活動的範圍。但是我們怎麼辦呢?帶相觀空。我們內心當中夾帶著文字相——「因緣所生法,我說即是空」,我們內心當中夾帶著這十個字的文字相,我們內心當中就能夠出現一個空性的真理。雖然這個真理不是真實的真理,但是它已經趨向於這個真理了,就叫帶相觀空,叫加行智,已經往根本無分別智在那地方趨近,在那個地方加行。當然,這種智慧還是有漏的,但是它能夠引導我們慢慢地趨向無漏。

二、根本智:突然間到了根本智現前,這個根本智那是離一切相的,那個文字相就完全脫落了,你內心當中跟真如相應的時候那是離開一切文字相的,根本無分別智是「諸相叵得」。

三、後得智:從根本智出來變成後得智,這個時候還是有文字相,假借文字相來攝受、引導一切的有情。

所以,我們剛開始在加行智,一定是要假借黃卷赤牘作標月指,來示真實修行出要。這是剛開始的一個必要的次第。這以下蕅益大師引證,舉出修行成敗的兩個實際的例子來做說明,先看外道的情況:

試觀外道,亦出家求出生死,不知正法,求升反墜。故不留心教典,饒勇猛精進,定成魔外。

外道他也能夠明白生死的痛苦,那麼他也是慈心出家,希望能夠把這個痛苦的生命給停止下來,但是他沒有佛法的引導,結果求升反墜。他的目的是要求得安樂,結果反而成就了痛苦的果報。

我們看《成唯識論》你就知道外道的相貌,各式各樣的相貌,但是外道的一個總相就是有定無慧。外道他能夠觀察內心的散亂是一個過失的相貌,如病、如癰、如疽,他透過一次又一次的專注,心於所緣專一安住、心於所緣相續安住,就把心中散亂的心給統一起來,達到明瞭寂靜的狀態。但是這個時候有定無慧,他容易產生邪見,這個邪見是怎麼來的呢?就是他有神通,這個神通很容易引生邪見。

這怎麼說呢?外道的神通,他有八萬大劫的神通,他往前觀察八萬大劫、往後觀察八萬大劫,八萬大劫以後的生命就一片的黑暗,他看不到了。他從定中出來,就做出一個結論,說生命只有八萬大劫,不管你怎麼努力、你怎麼放逸,八萬大劫以後這個生命就消失掉了,斷滅見。這個神通它只能夠看到事情的一個片斷,不能夠從片斷當中整理出一套正確的軌則,這個叫斷滅見。

另外一種外道叫神我外道,就是常見。常見的外道就是認為,他在高深的禪定當中看他到過去無量無邊的生死,一下子到天上、一下子到三惡道,他也能夠想出一個道理——說生命是變化的,但是我那一念明瞭寂靜的心是不生不滅的,這是神我外道,真神不滅。那麼我這個心識,小時候的我跟長大的我這個心識是一樣的,前一生的神我跟今生的神我是一樣的,就是不生不滅的,不能改變的,但是我外表的果報體不斷地變化,我們稱為這叫常見。

就是說外道在這個高深的禪定當中,他就是有斷、常二見。那麼常見的外道就容易產生一種所謂的自性執,他認為我現在就是涅槃了,但是等他禪定失掉以後,他繼續地輪迴,他就會譭謗正法,他就會認為這個世界上原來是沒有涅槃存在的,佛陀是大妄語的,佛陀說世界上有涅槃是錯誤的。就是我們人不管怎麼努力,完全沒有機會解脫生死的繫縛,這是沒有希望的,就生起大邪見,誹謗佛陀、誹謗正法,這個時候就墮落到無間地獄去了。

所以外道他在禪定當中產生的邪見就求升反墜。「故不留心教典,饒勇猛精進,定成魔外。」我們雖然精進地修行,但是不知道整個修行的軌則,這個就變成外道去了。前面這一段是講外道失敗的一個原因,第二個講佛弟子:

脅尊八十出家,晝觀三藏,夜習禪思,乃有濟。

脅尊者是在佛陀滅度大概是六百年左右出世。他本來是修學外道,到八十歲的時候就跟隨佛陀出家了,他是有部的,娑婆多部的出家。出家以後就隨比丘去托缽,這個城中的少年就譏嫌他說,你這個老比丘八十歲才出家,年老力衰,無所進取,托居清流,圖之飽食。年紀大了才出家,在道業上已經很難成就了,就這樣譏嫌他。

脅尊者這個人有志向,立定一個誓願說:我三年之內一定要斷三界欲,精通三藏,一方面斷三界欲,一方面精通三藏。所以他怎麼做呢?就是「晝觀三藏,夜習禪思,乃有濟。」白天在解門上用功,晚上在行門的止觀用功,解行並重,終於成就了阿羅漢,三年之內果然是精通三藏,也成就了阿羅漢果。

看這個意思,這個修行還不在乎你幾歲出家。這個修行不是蠻幹盲幹,不是說你心力強就怎麼樣。《楞嚴經》講一個譬喻說,說繩子打了一個結,我們如果不知道善巧,只是往兩邊拉扯,只有讓這個結越結越深。你一定是找到了正確的方向,從中間把那個結解開,要有善巧。就是說我們在三界的流轉,它是一個軌則,「此生故彼生,此有故彼有。」因為有無明,所以就會有有漏的業力,有這個有漏的業力,就創造了一個有漏的心識,有這個有漏的阿賴耶識,就去得果報,惑業苦。

那怎麼辦呢?「此無故彼無,此滅故彼滅。」你一定是要把生起雜染因緣的這個因地給消滅了,這個果報才會消滅。就是你要知道一切法生起的根源,它是怎麼生起的,它是怎麼還滅的,你一定是掌控了這個原則才可以。那麼你只是心力很強,橫衝直撞,你只有一次一次地加強你的邪見,更加增長邪見。所以這個地方蕅益大師很慈悲地指出這個修習的關鍵點就是——「討究佛法第一要務」,提出這樣的一個觀念。

第一段是一個總標,把這個佛法的重要性標出來,再看第二段。第二段蕅益大師就破除當時的一些錯誤的觀念,先提出觀念的相貌,再正式地破除。

有謬雲,年少力強,宜習教典,年衰力弱,只堪念佛。

在當時就有一種錯誤的觀念說,你這個人年輕出家,非常好,精神體力旺盛,好好地研究教理;那麼你這個人年紀大了,算了算了,好好念佛就算了,只堪念佛。當然這樣的觀念會錯誤地引導很多修行人。蕅益大師提出他的破斥:

豈年少不必念佛,年老不可習教,將謂如來教法,僅同舉子業,博名利於半生者乎。

難道說年少就不必念佛,年老而不可習教?我過去就遇到這樣的比丘,他跟我講說,他說他不要研究教理,他要好好修行就好了。我說你為什麼不研究教理呢?他說他不做法師。其實這個研究教理不是做法師用的,這個教理是你自己要受用的,這個做法師那是隨順因緣,你從自受用,這個時候你對佛法的感動,你對佛法的感恩,你覺得你有一份的使命感,把你曾經受益的法流通後世。不是說你一開始就認為說,佛陀講那麼多經論是講給別人聽的,那麼這樣子「將謂如來教法,僅同舉子業,博名利於半生者乎。」佛法跟世間的行業是一樣的,十年寒窗無人知,一舉成名天下聞,苦讀聖賢書就是為了得到半生的功名。

所以這個地方我們一定要弄清楚,學習佛法的目的是要自受用,是在引導我們修行,並不是說你不弘揚佛法你就不研究教理,不是的。不管你年輕、不管你年老,你一開始下手,就是解行並重,一開始下手就是解行並重。

這個舉我們淨土宗來說好了。淨土宗的一個重點——真為生死發菩提心為學道之通途,然後才有所謂的以深信願持佛名號為淨土之正宗。換句話說,我們求生淨土的一個根本理想是——為菩提道求生淨土。假設我們沒有真實地發起菩提心,那麼我們念佛這個目標就開始模糊,因為諸天也是種種的七寶池、八功德水,它也是種種安樂的境界,而淨土之所以不共於諸天,就是在於淨土它有一種清淨的聖道的功德。所以說,如果我們剛開始沒有從大乘經典生起一個要成佛的願力,只是一昧地念佛,把這個佛號念得綿綿密密,把妄想暫時地伏住,而內心當中沒有一個真實的要追求聖道的決心,這樣子跟淨土是不相應的。

那麼我們怎麼知道這樣子的一個觀念呢?那就是研究《彌陀要解》才知道的,不是我們一路念佛就能夠知道,「弟子心中常生智慧」,不可能有這種事情。不是說你一路念佛你就能夠明白這個道理,這個

「止」是不能引生智慧的。止是成就禪定,智慧的因緣是來自於聞思的基礎。

所以蓮池大師他也說,他說,我一生崇尚念佛,但是勤勤懇懇勸人看教。因為我們不看教理,我們很難明白這句佛號應該如何地正確地去操作這句佛號,應該用什麼樣的心情。你應該以一個深信切願的心情來正確地操作佛號,我們不明白。所以這個地方,我們對這個教法一定要有一個觀念:

教法不是要說給別人聽的,是用來引導我們正確地去修行的!

是這個觀念。這個地方蕅益大師是破除當時的一個邪見。第三段,蕅益大師作一個總結,結示勸修:

一歷耳根,永為道種,大士所以捨全身求半偈也。

蕅益大師的總結當中說明這個聞法的殊勝:「一歷耳根,永為道種。」我們先看

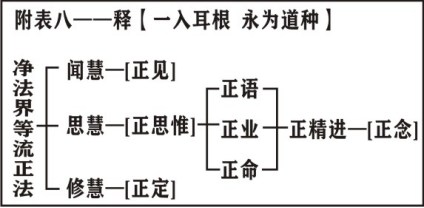

附表八——釋[一入耳根,永為道種]

把這個「一歷耳根,永為道種」作一個解釋。

這個「一入耳根」,本來我們的果報體有六根門頭,這個六根都能夠去熏習佛法,但是站在娑婆世界的因緣,我們耳根是最利,我們聽聞佛法比自己去看佛法更容易理解、也更容易記憶,所以就以這個耳根來作代表。佛法的因緣,它進入到耳根以後,它永遠是一個聖道的因種,是這個意思,這個地方等於是讚歎聞法的殊勝。那麼關於這一點,我們看這個表解說明。

在《成唯識論》上解釋說什麼是佛法呢?就是淨法界等流正法——清淨法界等流正法。這個地方我們分兩個部分來說明:

一、「清淨法界」:是一個佛陀自受用的境界。佛陀那一念明瞭的心性是「游於甚深法性三昧」,佛的那一念清淨光明的心是安住在一個大般涅槃的境界,是一個畢竟空、無我無我所的境界。那個當中是我不可得、一切法不可得、不可得也不可得,是離一切相的境界。

二、「等流正法」是怎麼回事呢?

就是佛陀那一念清淨的心生起的大悲心,從大悲心當中流露了很多很多的文字。那麼這個文字雖然它不是正法,但是正法的等流,它是隨順於正法,就叫等流正法。就是文字的本身不是正法,的確,但是它有一種力量能夠引導我們趨向正法,所以把它安立作等流正法。這叫清淨法界所流露出來的等流正法。

「一入耳根」這句話我們分成三個次第:

(一)聞慧

我們一開始是一個聞慧,聽聞正法,內心當中有一個正見。這個地方的正見主要是講四聖諦:苦、集、滅、道。讓我們知道生命是有一定的軌則的,有一定的因果——由雜染的惑業去創造痛苦的果報,苦集的流轉門;由清淨的戒定慧的道諦,出現了安樂的涅槃,就是這個還滅門,就是世間上有兩種因果,此生故彼生,此有故彼有,雜染的因果、清淨的因果。

這當中,我們依止正見能夠生起一念的慚愧心,崇重賢善、輕拒暴惡,讓我們知道什麼樣的行為是值得讚歎的,什麼樣的行為是值得我們呵責的。雖然我們不能馬上做到,但是內心當中已經有一個好壞的明確的標準在引導著我們,就是什麼事該做、什麼事不該做,我們內心當中已經有一個判斷能力了。那麼由這樣的判斷能力,當我們出現了過失的時候就有一個慚愧心在攝受我們,就多少地折損了罪業的力量,那麼這個時候我們稱為聞慧。雖然不能調伏自心的身口意的罪業,但是他內心有慚愧心,已經有慚愧心生起了,這個是聞慧的一個內涵。

(二)思慧

當然,我們一個有目標、有理想的人會不斷地進步,那怎麼辦呢?就是思慧——正思惟。我們把這個工作忙完以後,也會在寂靜的當中先修止,先把內心的散亂心把它調伏下來,在寂靜的心當中去觀察生命的真相,這個時候就是思惟——思惟生命的緣起:為什麼會有生命的現象?因為有無明,所以有行、有識、有生老病死。為什麼阿羅漢會有涅槃呢?因為無明滅則行滅,行滅則識滅,乃至於生老病死滅。

經過這樣的思惟以後,我們就能夠產生一個調伏的力量,開始克已復禮,正語、正業、正命。正語就是口業,正業是一個身業,正命就是一個正當的職業。總之,我們透過正見的思惟,這個時候我們對於這樣一個真理的理解更加的深刻,這個深刻的力量已經有一種調伏的力量,就是有防非止惡的力量。以這個正思惟的力量來調伏我們錯誤的身口二業,慢慢的在精進,不斷地不斷地修正自己。精進就是重複的、專一的、相續的去做,就能夠產生正念,這個時候叫「思慧」,它能夠把我們對於佛法的一個粗淺的認識透過正思惟跟正精進轉成一個正念,從慚愧變成一種調伏的正念。

(三)修慧

再進一步就變成修慧——正定了。前面的正見跟正念都還是散亂的階段,這個正定就是有禪定。在這個禪定的心當中,一念的相應慧就能夠斷惑證真。

這個「一入耳根永為道種」,它的一個次第我們分成聞、思、修三種智慧。

我們回到講義來。蕅益大師說明佛法的殊勝,就是它有一種聖道的功能,這個種子就是功能。這以下舉出一個例子:

大士所以捨全身求半句偈也。

這個例子是講釋迦牟尼佛過去因地的修行,釋迦牟尼佛過去是一個修苦行的仙人,那個時候三寶不現在前,出生的時候世間上已經沒有人知道真理了,是一個黑暗的時代,當然這個時候要自己摸索了。這個仙人在山洞當中,在禪定當中去思惟——生從何來、死將何去?到底什麼是生命的真實相?

在思惟當中,這個釋提桓因就變現一個羅剎鬼的相貌出來。釋提桓因,佛在世的時候他經常聽法,他也聽到幾個偈頌,他就講了半句偈說:「諸行無常,是生滅法」。這個修道的仙人他一聽到以後非常感動,唉呀,這個是世間的真理啊!把我們的生命相講得這麼清楚。這個流轉門,生命是流轉的、變化的:我前生很快樂,今生很痛苦,今生是一個人,今生人積集資糧到天上去受用快樂的果報,天上的果報完了以後墮落到了一個螞蟻,這個世間是無常苦的。

但是這無常苦怎麼辦呢?是不是有解脫的希望呢?好像這個偈頌講了一半,「諸行無常,是生滅法」,這件事情的確是講得非常的實際,但是從這個生滅法當中是不是有其它的一個更安樂的依止處呢?他就覺得這句話講一半而已,只有流轉門,沒有還滅門。他就走出了山洞,看看這句話是誰說的。

找到一個羅剎鬼,他說剛剛這個偈頌是不是你說的?羅剎鬼說是我說的,我過去我曾經出世在一個有聖人出世的時代,他告訴我這個偈頌。仙人說你可不可以把偈頌的下半段告訴我?羅剎鬼說,可以,但是我現在肚子餓沒有力氣,你把我的肚子餵飽了我再告訴你。仙人說你吃什麼東西呢?他說我吃新鮮的肉。這個時候仙人就想,我與其這樣顛顛倒倒、愚癡地、一生一生地流轉下去,什麼也沒有得到,倒不如把我的色身供養他,得到佛法的智慧的光明。

他決定以後就跟羅剎鬼商量說,這樣子好了,我把我的身體捨給你,這個肉給你吃,你把那半句偈告訴我。羅剎鬼說那我怎麼敢相信你呢?那這樣子好了,我爬到山頂上去,你講偈頌我就往下跳,我在空中聽到這個偈頌,然後我摔死就把這個肉送給你。羅剎鬼說好,這樣子很公平。那麼這個修道仙人就跑到山上去了,羅剎鬼就講下面半句,「生滅滅已,寂滅為樂」——這個生命是有希望的,當我們不再取著生滅法的時候,這個寂滅的境界隨時就會現前。

這個修行人聽了大歡喜,從空中掉下來。羅剎鬼當然他是釋提桓因變現的,深受感動,變成一個床座就把修行人就給接下來。接下來以後就頂禮這個修行人說,你這個求法精神這麼精進,你一定能夠成就道果,希望你以後不要忘了我,能夠度化我,講完以後,釋提桓因就消失掉了。這個是釋迦牟尼佛一個真實的因地,這個是出自《涅槃經》。蕅益大師引用釋迦牟尼佛因地為了求法,「捨全身而求半句偈」,對法的那種希求之心。

今佛法流布,賴迦葉阿難二祖,徹底悲心,人皆視作等閑。

佛陀出世了以後,正法時代消失了,像法時代消失了,到了末法時代,我們在末法時代還能夠得到這樣一個清淨的傳承,《楞嚴經》、《法華經》的傳承,這個是誰的功勞呢?迦葉、阿難二祖的悲心。

迦葉尊者是苦行第一的,佛陀滅度以後,整個經典的結集是由迦葉尊者完成的,第一次的五百結集。迦葉尊者往生以後,就把初祖的階位交給阿難尊者。阿難尊者是多聞第一,阿難尊者的記憶力特別好,「佛法如大海,流入阿難心」。那麼因為兩位祖師的輾轉相傳,住持正法,才能夠把正法時代的法輾轉地流通到末世,使令我們能夠見聞。我們不應該把它視作等閑的,為什麼呢?

殊不知恆沙世界,無量劫中,妙法名字不可得而聞也。

我們應該想想看,在無量無邊的有情世界當中,空間有恆河沙的世界,他們的世界當中,經過無量劫的時間的生命當中都不能聽到妙法的文字,連語言文字的佛法都不可得而聞也。我們今天得到人身,遇到法寶的文字的住世,這個太可貴了,這個的確是有解脫的機會,應該要珍惜的。

玄奘大師他到印度取經回來以後,唐太宗辦了一個很隆重的歡迎會,來歡迎他。歡迎了以後,唐太宗的意思(唐太宗這個人是學道教的,他一直到晚年才開始真實相信佛法),他表達他的心意說,希望玄奘大師還俗,來做他的宰相,幫助他輔導國政。但是玄奘大師表達他的心情說,「願守戒緇門,闡揚遺教」,我希望能夠保持出家人來弘揚佛陀的教法,這是我的心情。唐太宗勸他勸了三次,後來就隨順他了,等於是跟玄奘大師合作,弘揚佛法。

這個人當皇帝的心情跟我們老百姓的心情不同:朕為大地山河主,憂國憂民心轉煩,就是要統一天下。唐太宗一生當中三征高麗,都失敗了。最後一次在跟高麗打仗的時候,被高麗射了一支毒箭,胸口被射了一箭,這一箭就永遠沒有好過來。他到晚年的時候箭傷非常痛,痛到晚上睡不著覺,睡不著覺,經常講「心不安」。他就把玄奘大師的房間安排在他的寮房隔壁,就是隨時希望玄奘大師來安慰他,安慰他煩躁惱動的心情。

到最後快要臨終的前幾個月,他突然間好像有所領悟,他就跟玄奘大師說,朕想廣修功德,佛法當中以何為最?說我現在是一個將死之人,身為一個皇帝當然他相信佛法也就相信有來生,希望為來生積聚廣大的資糧,我現在時間不多了,請你告訴我一個最大的功德方法。玄奘大師說,最大的功德莫若弘護正法、開人智慧,這個時候唐太宗才真心地幫助玄奘大師廣泛地流通佛寶。

[開人智慧、弘護正法]這句話怎麼說呢?一個人沒有飯吃,我們給他一碗飯,能夠暫時地使令他的身心的痛苦暫時地減少,但是他心中的顛倒、心中的愚癡沒有改變,他還會不斷地不斷地造業,他來生還是會造業,所以對他的生命來說沒有一個大方向的決定性的影響。我們能夠弘護正法、開人智慧,引導他一種正確的抉擇,告訴他一個生命的真相,他從今以後他的生命就有一個大方向的改變,那個影響是生生世世的影響。所以說,開人智慧、弘護正法這件事情是最重要的。

這一段主要的,蕅益大師主要就是講這個觀點,就是學習佛法的重要性。大家有沒有問題?我們這個三歸依——歸依佛、歸依法、歸依僧,是一個總相,這當中法是真實的歸依處。當然這個法有兩個,一個是涅槃,涅槃這個法當然是離文字相的,第二個是等流正法,就是隨順於涅槃的這些文字、這些經論,它也是法。清淨法界,等流正法。所以法有兩個。

《起信論》說一個是離言真如,一個是依言真如。一個是沒有文字的真如,沒有文字的真如那當然是一種不可思議的境界,這是我們真實的歸依處。但是我們剛開始依止的應該是依言真如,就是假借文字去詮釋真如的這些文字的法寶。剛開始是這樣子,因為我們的內心只能夠在有相境界活動,凡夫就是這樣子。

所以我們不能夠說你這個佛法是在文字上的用功。那我們試問,一個凡夫的心識,我們離開了文字的佛法,那是一個什麼境界?我們內心當中沒有文字的佛法,那是什麼境界?那這個境界跟外道完全一樣,跟外道沒有差別。所以剛開始一定是從有相的文字,然後趨向於無相的真理。