佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十七講)

《靈峰宗論》導讀。諸位法師,諸位同學,阿彌陀佛!(阿彌陀佛!)

請大家打開講義第49面,

乙四、止觀篇第四

前面的一科持戒是對治身口的罪業,那麼這以下的止觀主要是進一步地對治我們意業的煩惱。這以下我們分成三科,先看第一科的

丙一、總標

顯密圓通,皆以解行雙進為要。解者,達我現前一念心性,全體三德秘藏,與諸佛所證,眾生所具,毫無差別。十方三世,顯密契經唯為發明此一念心性。達此一念心性,即顯密二詮之體,從此起於顯密二行。顯行依經修觀,廣如二十五圓通法門,略則唯心識觀、真如實觀二種收盡。二十五境,各具二觀。且約耳根言之,先從征心處破妄,唯心識觀也。圓解既開,即於聞中入圓通常流,真如實觀也。密行亦具二觀,達字字句句無非法界者,真如實觀也。心無異緣專持此咒,悟知音聲如響,能持之心如幻者,唯心識觀也。由唯心識進真如實,密行成,顯行亦圓滿矣。

我們把它分成三段來說明。先看第一段,

第一段是個總標:

顯密圓通,皆以解行,雙進為要。

在我們大乘的修學當中,主要是兩個派系,第一個是顯教,第二個是密教。這以下把顯密二教的因果先做一個總標。先看它的果地功德。這個地方的果地功德,蕅益大師以「圓通」來總持一切大乘的功德。

「圓通」兩字是出自於《楞嚴經》。《楞嚴經》強調的是一個首楞嚴大定,這種定是從佛性流露出來的,它是恆常地顯現出來。首楞嚴大定的功德有三個:圓、通、常三個,應該是三個,省略了一個。圓通常是在形容首楞嚴大定的意境。

什麼是「圓」呢?量無不周,謂之圓,就是說首楞嚴大定的那種量是週遍法界的,量無不周。「通」就是具無礙用,這種首楞嚴大定具足無障礙的作用,各式各樣的三昧、各式各樣的陀羅尼,都不能障礙它,具無礙用。「常」就是體性不變,那麼這種首楞嚴大定的體性是不會隨時空而改變的。所以說它這個圓通常是讚歎這個大乘的功德,那麼這個功德是怎麼來的呢?「皆以解行雙進為要」,講出它的因地,那麼這個解門跟行門應該是要互相地相輔相成,「雙進為要」為它的一個主要途徑。

我們前面也講過,蕅益大師說,我們修行假設只有解門、沒有行門,它的情況就是浮,浮動,說食數寶,不能調伏心中的煩惱,就是浮躁;如果只有行門沒有解門,那就是暗,你在黑暗當中完全憑自己的直覺摸索,這個是非常的危險,很容易墮坑落塹。所以說在趨向於圓通常的首楞嚴大定當中,一定是有解有行,這是一個必要的條件。那麼這段是一個總標,把大乘的因果先標出來。這以下把解行的內涵再把它作一個說明,把它開展出後面的兩段。首先我們看解門,次第應該是先成就解門,再依解起行。

解者,達我現前一念心性,全體三德秘藏,與諸佛所證,眾生所具,毫無差別。十方三世,顯密契經唯為發明此一念心性。

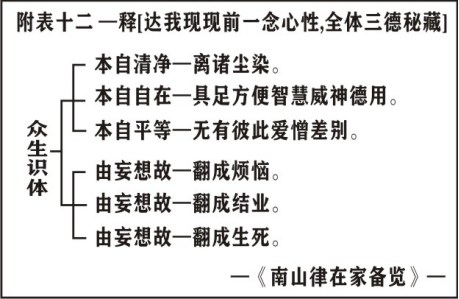

那麼這個「解」,當然理解主要是理解諸法的實相,明白生命的真實相。那麼明白生命真實相怎麼明白呢?「達我現前一念心性,全體三德秘藏。」就是說,在理解上,我們在整個成佛之道的過程當中,你了達你的現前一念心性,就是你現在當下在打妄想的這個明瞭的心性,它的體性是全體三德秘藏,那是一個佛的三種功德,法身德、般若德、解脫德,當下就是佛的三種功德。關於這一點我們看《附表第十二》,把它作一個簡單的說明。這個地方在《南山律在家備覽》也提出了一個講表。

首先我們看上面的眾生識體,一切的有情眾生的「識」,識,當然大家學過唯識學,這個「識」就是了別,有明瞭分別的功能,簡別這個樹木、石頭它沒有明瞭性。就是我們現前一念打妄想的心,先看它的本來面目:父母未生之前什麼是你的本來面目?當你在沒有動念頭之前,我們是一個什麼樣的相貌?把本來面目講出來。

第一個、般若德:本自清淨——離諸塵染。我們在沒有打妄想之前,我們本來是「本自清淨,離諸塵染」,沒有各式各樣的雜染的煩惱。這是講般若德。

第二個、解脫德:本來自在——具足方便智慧威神德用。這個是講解脫德,我們這念明瞭的心性本來面目是具足無量無邊的三昧陀羅尼、無量無邊的功能德用。

第三個、法身德:本來平等——無有彼此愛憎差別。這個「平等」是指法身德,沒有各式各樣果報的相貌,你是個男人,我是女人,你是天王,它是個螞蟻,這種果報的差別是不可得,這是法身德。

這個清淨、自在、平等是我們一念心性的本來面目,但是當我們這個念頭一動,這個當中就是有事情要出現了,這個念頭一動以後,由妄想故——翻成煩惱,由妄想故——翻成結業,由妄想故——翻成生死。

就是我們從本來面目當中開始一動以後,那就是一個惑業苦的一個流轉的境界,就是我們現在這副德行。這個就是把我們的本來面目跟我們現在的相貌作了一個比較。這個地方的講表有一個地方值得我們注意。這個地方它把這個修行透露了一個很重要的消息,什麼消息?由妄想故——翻成煩惱,由妄想故——翻成結業,由妄想故——翻成生死。就是我們煩惱的活動去造了罪業,由這個罪業去得果報。這個惑業苦的流轉,背後有一個老闆在支持這個惑業苦,背後有一個根本的無明,這個地方把這個賊給抓出來了,賊首就是妄想。

所以說我們剛開始你要修止觀,你一定要知道這個賊的根本在哪裡。當然我們也去懺悔罪業、也去對治煩惱,把煩惱跟罪業慢慢地消滅,但是這個都不是根本問題。煩惱跟罪業背後有一個根本的東西在支持煩惱的活動、在支持這個罪業的創造,這個地方就是妄想,我們所要對治的。這個地方我們把它會歸到講義來。

這個解門,我們在大乘的修學,使令我們了解我們一念的心性當下具足三德秘藏,從這個地方出發開始去懺悔業障、積集資糧,這是一個關鍵點。在《法華經》上說,有一個乞丐,他本來是大富長者的兒子,他打了一個妄想了以後,就失去了理智離開了家庭,他家裡面本來很多珍寶,他就以為他是乞丐,在外面流浪生死。被這個大富長者找回來以後,慢慢慢慢教育他,他才承當原來他是大富長者的兒子,然後從那個地方去學習、去經營大富長者種種的珍寶。

我們在修學佛法,佛陀是比喻說,我們在大乘當中,你的因地你一定是先肯定「自知我是未成之佛,諸佛是已成之佛,其體無別。」你一定是從這個地方開始出發,這是一個成佛的根本。這個地方《楞嚴經》講出一個理由,說你因地的時候你不肯定你有佛性,你在果地不可能成佛的,因為因果不相隨順。你因地是用沙,你認為說你永遠是個凡夫,煩惱是不能消滅的,那麼你用沙去煮,頂多是個熱沙,不可能把沙煮成飯,你一定是用米煮成飯。所以說呢,這個因地的肯定,就是我們這個解門,剛開始,「達我現前一念心性,全體三德秘藏,於諸佛所證,眾生所具,毫無差別。」這個是一個成佛的正因。如果這樣的體會沒有生起,那饒你百千萬劫的修行,都不是一個成佛的資糧,因為你的因地剛開始就沒有成就大乘種性。這是成就大乘種性的一個標準。那麼我們從解門的理解知道,我們這念打妄想的心全體就是佛性,這個就是大乘的不二法門。我們一念的迷、全真成妄,一念的悟、全妄即真,這是不二法門。從這個地方出發開始去修行,這是乘性起修。這個修行的方法看第二段:

達此一念心性,即顯密二詮之體,從此起於顯密二行。

這是顯密二教所依止的一個理體,從這個地方出發的。所有的密行、所有顯教的修行,都是從這一念的對佛性的肯定的這樣的思考去發動出你的菩提心乃至於你的六度萬行,它是顯、密二法所依的一個理體。這以下把顯密的修行把它作出一個說明。先看顯行:

顯行依經修觀,廣如二十五圓通法門,略則唯心識觀、真如實觀二種收盡。

顯教的修行當然是隨文入觀,依止經文來修觀,那麼它的所觀境有二十五個,《楞嚴經》二十五圓通:六根、六塵、六識,這十八界了,再加七大,地水火風空根識,這個都是當所觀境,二十五個所觀境。

能觀的智就是兩個,一個是唯心識觀,一個是真如實觀。這個唯心識觀,它是一個對待的觀法,對待的,它用清淨的法來對治雜染法,它這個觀法是這樣一個態度。那麼真如實觀認為雜染法當下就是清淨法,不必對治,這個是絕待圓融的觀法。這兩個有差別。先這樣子講,後面還會說明。

二十五境,各具二觀。

就是它的每一個所觀境,二十五個圓通,都可以用唯心識觀來觀察,也可以用真如實觀。這以下講出一個例子:且約耳根言之,假設我們把二十五圓通當中以六根六塵六識這個耳根當所觀境,這個耳根就是你從聞、見聞的聞,就是你現在坐在這個地方,你能夠聽聞到法師講話的聲音,那個能聞的那個「聞」,那個聞的功能。那麼第一個,

先從征心處破妄,唯心識觀也。圓解既開,即於聞中入圓通常流,真如實觀也。

我們解釋一下,這兩個觀法的理論是不一樣的。大乘佛法的根本思想,是認為我空跟法空,從我空法空當中因為心識的造作而變現萬法,都是由一念的心性顯現萬法。那麼一念的心性,這當中有兩個內涵:

一、《唯識學》它是以阿賴耶識來解釋一念心性。

阿賴耶識它能夠攝藏我們無量無邊的善惡的功能。你今天去拜佛、誦經,你就在這個三寶的境界裡面栽培了善根,阿賴耶識把你這樣造作的功能把它保存下來,你內心當中有一種拜佛、誦經的功能,善的功能;你去打那些邪惡的妄想,阿賴耶識也幫你保存下來,這個邪惡的功能也保存下來。那麼,唯識的角度就是說善惡的功能是性決定,種子一有就性決定,它體性是決定的,善就是善,惡就是惡,善肯定招感可樂的果報,惡是肯定招感不可樂果報,這個體性是不能混亂的。

所以,在唯心識觀的角度是認為我們修行應該用正念來對治妄想,它是對治義。妄想跟正念是一個非常明確的分別,妄想有妄想的相貌,正念有正念的相貌。所以因為它的緣起論是從阿賴耶識的種子所變現,那麼各式各樣的善的種子、各式各樣的惡的種子,當然起了有各式各樣善惡功能,而每個功能都是性決定的,它體性都是獨立的,不能互相混亂的。所以唯心識觀的根本思想是從阿賴耶識的種子延伸萬法,以這樣的理論來安立染淨的差別因果,當然這樣子的思想,善惡是不兩立的,雜染法對治清淨的法,清淨的法也對治雜染的法,這兩個法是互相對立的。

二、另外一個思考就是:什麼是現前一念心性呢?它不是阿賴耶,是真如佛性。

說是真如佛性,它沒有所謂的種子不種子。真如受熏,你用雜染法熏真如,真如全體不變、全體隨緣,全體變成了雜染法,你用清淨法熏真如,真如全體變成清淨法。真如是不可以分割的。它的緣起論是一個全體性的,同樣一個真如它也可能變現雜染法、它也可能出現清淨法。這個真如的思考,它是一個絕待圓融的思考,大乘的一個不二法門的思考。

唯心識觀是說,妄想是賊,應該把它消滅,把妄想消滅了佛性才顯現。真如實觀是說,不對,妄想是不可以消滅的,因為妄想它就是主人,它只是迷惑,你只要把妄想那個迷的感覺把它轉變過來就好。它是一個非常微細的觀法,妄想就是真性。就是說,波浪本身就是水,離開了波浪你找不到水,你把那個波浪弄平靜了它就是水。這個真如實觀的思考是一個絕待圓融的。一個是對立的,一個是絕待的。那這是顯教的說法。

再看密教的說法:

密行亦具二觀,達字字句句無非法界者,真如實觀也。心無異緣專持此咒,悟知音聲如響,能持之心如幻者,唯心識觀也。

顯教是依經文修觀,佛陀在經典裡面把諸法實相的道理講得明明白白:「因緣所生法,我說即是空,亦名為假名,亦名中道義。」把這個諸法實相的道理透過語言文字明確地表達出來。這個密教,什麼叫「密」呢?密詮實相。它這個諸法實相的道理是把它放在咒裡面,放在大悲咒、楞嚴咒。當然這個咒是不能翻譯的,但是你這念心跟咒接觸的時候,這個咒有加持力,它能夠引導你趨向於諸法實相。密詮實相,就是這個楞嚴咒裡面秘密地含藏了諸法實相,叫作「密」。

所以蕅益大師講什麼是密呢?密詮實相。我們在持的時候,我們知道楞嚴咒的每一字、每一句,全體就是一真法界,就是真如的全體大用,那是真如實觀。那我們在持的時候觀察能持的心是如夢如幻、所持的音聲也如夢如幻,這當中是無我無我所的,唯心識觀。

這個密教,它是一個他力法門,果地教,跟淨土宗是完全一樣的。我們舉一個例子來解釋,容易清楚。比如說我們念阿彌陀佛,這個「阿彌陀佛」我們可以有兩個理解:

說如果我們認為說阿彌陀佛這句名號它不是彌陀的功德,它本身是一個如夢如幻的聲音而已,但是它能夠慢慢地引導我們趨向於阿彌陀佛的功德,這是唯心識觀,次第的。

那如果你認為這個阿彌陀佛的聲音全體就是彌陀的全體大用,什麼是阿彌陀佛?誰能夠代表阿彌陀佛?就是這句佛號的聲音。聲音為法界,一切法趨聲音,是趨不過等。所有阿彌陀佛的功德無量為一,全部地攝持在這個聲音,一點都沒有欠缺。就是:

當下的這句佛號就是阿彌陀佛,不要等到以後才出現阿彌陀佛。

這樣子,你能夠這樣子觀,那是真如實觀。今知當體是,方恨自蹉跎。那麼這是兩個差別,所以我們從蕅祖所舉的例子能夠知道什麼是唯心識觀,什麼是真如實觀。這兩個觀的次第以後做一個總結:

由唯心識觀進真如實觀,密行成,顯行亦圓滿矣。

最後一段講出它的一個修學次第。我們剛開始應該先修唯心識觀,把這個雜染法跟清淨法做出一個明確的界限,然後再作不二的觀察,染淨是不二的觀察,應該是這樣的次第。這段是把止觀,我們在修止觀之前做一個總說,總標的說明。

這個意思是說,我們剛開始先明白我們一念心性,這個打妄想的心,從本性上來觀察跟諸佛是無差別的。那麼從作用上來觀察呢,一念的妄想它就創造了惑業苦的境界出來。但是我們在對治妄想的時候,剛開始治亂是用重點,應該用如夢如幻的止觀力來對治如夢如幻的妄想,應該剛開始有對治意。但是慢慢慢慢地,妄想調伏以後,你就能夠進一步達到真如實觀——妄想的本身就是真心。

所以《永嘉大師證道歌》他講一句話,他說「絕學無為閑道人,不除妄想不求真。」他這個「不除妄想不求真」這句話看得出他已經安住在真如實觀,不除妄想也不求真,就是當下,當下就是。「今知當體是,方恨自蹉跎」,就是這句話的意思。不過剛開始我們應該照蕅祖的意思就是應該先對治,以如夢如幻的戒定慧對治如夢如幻的妄想,應該是先這樣做。

這個是講到大乘的兩種觀法,這兩種觀法都一定是要先明白你的那一念妄想的心就是佛心,然後從那個地方去起修的。修行一定是依解起行。

這個顯教偏重在觀心,諸位你如果看止觀的書看多了,不管是天台的止觀乃至於中觀的學者在觀,偏重在觀察一念心性。這個密教,它的所觀境多數在佛,觀佛法,我們講妙法,心法妙、佛法妙、眾生法妙。這個密教講本尊相應,它一定先強調本尊咒或者本尊的名號,它的依止處、它的觀察處偏重在佛法的境界。一般的顯教的修觀偏重在觀照現前一念心性,這個地方有差別,所觀境有差別。能觀的智是完全一樣的,就是唯心識觀、真如實觀這兩個差別。

丙二、別明(分二:丁一、理觀。丁二、事修。)

丁一、理觀(分二:戊一、對治止觀。戊二、圓頓止觀。)

我們看第二段的別明。前面是一個總標,這以下我們把這個止觀的內涵作一個個別的說明,我們分兩段,初理觀,二、事修。先講我們在淨宗的一個理觀,那麼第二個講歷緣對境的一個事修。

理觀分兩段:初、對治止觀,二、圓頓止觀。先講唯心識觀,先講對治的觀法,再講圓頓的觀法。對治的觀法,就是你以一個法門來對治某一個煩惱,一個法門它只能夠對治一個煩惱;但圓頓止觀是一個根本法門,這個法門一個法門是對治所有的煩惱,因為它從根本下手,這兩個的差別。先看第一、對治止觀,這個當中講到四念處觀。

戊一、對治止觀(四念處觀)

首先我們解釋四念處。

這個「四」是一個法門的數目,有四個數目。這個「念」是一個能觀的智慧,它有四種智慧,就是不淨、苦、無常、無我這四種智慧。這個「處」就是一個所觀境。前面的不淨、苦、無常、無我的智慧去照什麼處所呢?照我們眾生的身、受、心、法這四個處所。這叫四念處,能所雙舉,能觀的智跟所觀的處所,把它合起來安立作四念處。

意思就是說,我們凡夫在我們的現前的身、受、心、法這四個處所生起了常、樂、我、淨的四種顛倒,所以在對治意義上我們應該以不淨、苦、無常、無我來對治這四個處所所引生的四種顛倒,這個叫作四念處的對治觀。

一、觀身不淨

它所觀的處所是一個色身,就是一個我們五蘊的一個正報的色身,或者是一個男人的色身,或者是一個女人的色身,那麼我們一般對於這個色身生起一個淨顛倒。我們由於過去的顛倒,我們一直認為我們這個色身是美妙的、是清淨的,那麼我們愛著我們自己的色身,謂之身見,用種種的營養來滋潤這個色身,用種種美好的衣服來莊嚴色身,產生身見。那麼我們去愛著別人的果報體,就是淫慾心,男女的淫慾心。這都是由於我們對於色身的一種錯誤的認知,我們認為這個色身是清淨的,才會產生一個這樣的貪愛的煩惱。所以在對治意義上,我們應該要引導我們這一念心去看到色身的真實相,然後去息滅我們的煩惱,是這個意思。首先我們把這個偈頌念一遍:

恩愛迷情,四大緣生妄有身;膿血交相潤,臭穢常無盡;饒你會莊矜,畫囊盛糞;一旦神離,不復堪親近;切莫把未爛骷髏認作真。

這個偈頌我們分成三段,第一段是總標,色身的緣起。

說這個色身是怎麼來的呢?它是由因緣所生。先看它的因,這個因就是恩愛迷情。就是我們在臨命終時候的中陰身,我們死亡以後的中陰身,由於過去善惡的業力,就發現了父母的交媾的行為,那麼我們發現這個行為以後,我們內心動了一個恩愛迷情,一種雜染的心識,這樣子就使令我們投胎,投胎到哪裡去呢?投胎在四大,父精母血的這個四大,雜染的四大,那麼這樣一種色心的和合,就使令我們有這樣的色身,這是一個色身的緣起。

從這段也看得出來我們最初的種子是不清淨的,因為你所動的恩愛迷情是一個雜染的心識,你所依附的是一個雜染的父精母血的這個四大,所以說在剛開始的種子就不清淨。

宗喀巴大師說我們的色身用四大海水去洗,洗到最後一顆沙,這顆沙還是不清淨。為什麼呢?因為它最初的種子、它的本質就是不清淨的和合,就是一個煩惱業力的和合。所以這個地方講我們的色身是「恩愛迷情,四大緣生妄有身。」這是個總標。

然後這種不淨相在第二段就講得詳細了,分成三小段。先講

一、外相的不淨:膿血交相潤,臭穢常無盡。

這個就是說我們的色身有時候會有長瘡、破皮、流膿、流血,這是不淨的相貌,這是我們能夠去見聞覺知的。或者我們每一天的排泄物,我們的九孔:兩個眼睛、兩個鼻孔、一個嘴巴、兩個耳朵、大便處、小便處,九孔「臭穢常無盡」,經常流出不淨物。這個外相不淨是最容易觀察的,我們如果平常去注意自己的色身的變化,你應該很容易看得出來。

過去在齋戒會懺公師父也引導大專生,說不淨觀你也可以去觀察一個美貌的女子,這個美貌的女子她突然間東西吃太多了,拉肚子。她本來穿著一個美好的衣服,但是她拉肚子以後,衝到廁所去,劈哩啪啦劈哩啪啦,排出很多又黑又臭的東西出來,那麼我們從這個地方可以觀察外相不淨。我們過去認為這個色身是清淨是顛倒的,「膿血交相潤,臭穢常無盡」,這個外相是最容易觀察的。

二、內相不淨:饒你會莊矜,畫囊盛糞。

我們用種種的衣飾來莊嚴,「矜」就是愛惜我們的色身,但是你畢竟是「畫囊盛糞」,就是說外表上畫上兩個眼睛、一個鼻子、一個嘴巴,但是這個皮革裡面所裝的,當我們把這層皮剝開以後、把肉也剝開以後,那就是一個膿血屎尿種種不淨的境界,就是內相的不淨。換句話說,我們只是看到外表那一層皮的美妙,當我們把這個皮剝開以後,把肉也剝開以後,事實上它裡面是一個不清淨的和合體,畫囊盛糞。

三、死後的不淨:一旦神離,不復堪親近。

我們死亡以後,我們的色身也會有變化。第一個,顏色會變化,本來紅潤的皮膚變成青黑,然後開始膨脹膨脹,嘭!破裂了,破裂了以後,流出黃色的膿、流出血,長了很多的蟲咬這個肉,最後把肉全部吃光了,變成一堆白骨。「一旦神離,不復堪親近」,我們也看得出它的不淨相。

最後的總結:切莫把未爛骷髏認作真。

就是我們一個修行人對我們色身的一個觀察:「切莫把未爛的骷髏認作真。」它是一個將爛未爛的骷髏,一個骷髏頭包上一堆膿血屎尿的不淨物,外面一層皮把它包起來,如此而已。那麼這個是觀身不淨,對治我們對於色身的的貪愛的煩惱。

我們由於過去的業力來得果報,得果報以後我們也受了業力的主宰。比如說,這個豬看到豬它也覺得這個豬的身材特別的豐滿,特別的美妙;這個蛇看到蛇,哎呀這個蛇有曲線美,也特別的美妙。所以我們一直沒有辦法去突破這個業力,就在這個地方,思想的顛倒,它一直主宰了我們的生命,使令我們這個惑業苦、惑業苦一直不能夠解脫出來。只有大智慧的佛陀他告訴我們一個光明,就是從不淨相去下手,這是唯一的方法。

我曾經問過天主教的神父,他們也是單身修梵行,我問他說你們男女的慾望怎麼調伏,他說我們去游泳、打球,把體力消耗掉。這不是辦法,因為你心中的顛倒在,你的煩惱就在,這個地方是一個問題。當我們如實觀察以後,我們真正能夠看到,哎呀,原來我們過去真的是顛倒了。

目犍連尊者,大阿羅漢,目犍連尊者他過去的業力,被外道用亂棒打死,打死了以後就是一塊碎肉在地上。阿難尊者用衣服把它給包起來,帶回精舍去了。走到一半的時候,目犍連尊者歸依的徒弟阿闍世王他聽了以後非常火大,誰敢把我的師父打成這個樣子,把那些外道全部抓起來丟到火裡面全部燒死。燒死以後就把他的國醫找出來說,我限你在今天之內把我的師父救起來,否則我就把你全家給殺死。醫生說,怎麼可能呢,打成肉醬了,怎麼救起來呢!「我不管!」醫生沒有辦法了,就跪在目犍連尊者的面前說,尊者,你老人家神通第一,你幫幫忙,你這個色身打成肉醬,我沒有辦法救你了。

目犍連尊者不可思議,你看《阿含經》,他一下子就把這個色身組合起來,組合起來以後,阿闍世王很高興,哎呀!師父你活起來了,請你繼續住世,目犍連尊者講一個偈頌說:

我今何用此色身,荷負眾苦不休息,

我已滅除三界毒,安樂當去涅槃城。

我們從這個地方也可以看得出來阿羅漢對於色身的看法是怎樣的?

我今何用此色身——我用這個色身幹什麼,這是一個苦惱的資具;荷負眾苦不休息——我這個色身整天給我出狀況,不是老、就是病、就是死。我現在已經把這樣一種煩惱消滅了,我現在要安樂當去涅槃城。講完以後他就走回精舍跟佛陀告假,就入涅槃。

所以說,我們透過這個不淨觀我們也可以觀察到,原來這個色身是煩惱和罪業的和合體,它是不淨相的。這樣子,我們就能慢慢慢慢地厭離對這個色身的愛取。這個色身的愛取我們如果不對治,臨命終會有很大的障礙。臨命終的時候,我們身體的病痛全部現前,色身都敗壞了,這個時候你對色身的執取會破壞我們的正念,你放不下,生龜脫殼。所以這個不淨觀它能夠慢慢地鬆脫我們對於色身的愛取,那個力量慢慢慢慢地把它鬆脫鬆脫。而這樣的一種觀法,是一種智慧的觀照,是從根本下手,不是壓抑的。

我們前面的持戒是思惟持戒的功德,思惟破戒的過患,所以我不敢犯戒,是不敢,就是說我很想犯戒,但是我不敢。但是這個不淨觀不是,你不想犯戒,沒有一個人願意去追求不淨的東西,所以這個地方是一個徹底的觀法,這跟持戒有不同的相貌。