佛弟子文庫

佛弟子文庫(第十一講)

《佛說觀無量壽佛經》 常欽和尚尼慈悲、諸位法師慈悲、諸位菩薩阿彌陀佛(阿彌陀佛)請大家打開講義第二十一面:

辛二、第八 佛菩薩像觀

本經的修學宗旨,一言以蔽之,就是講到諸佛正遍知海,從心想生。我們一個佛弟子,當然我們心中的目標是要成就佛陀的功德莊嚴之海。那應該怎麼辦呢?佛陀告訴我們一個下手方法,就是從我們心中的想像裡面去創造佛的功德!

這句話是什麼意思呢?佛陀沒有出世之前,我們凡夫用心中的想像,那叫顛倒妄想。在《唯識學》上說,你一個人會起煩惱、去造罪業,一定要有想像力。比方說:我走路的時候不小心踩到螞蟻,這個沒有透過想像所造的罪,是無記業,沒有罪業的,你跟牠有誤殺的因果,但是你沒有心想要殺他,這個是不能結罪的。所以結罪一定要經過想蘊的想像──一種錯誤的想像,推動你的身口去造業,才能構成罪業。

所以我們以前習慣性用自己的想像,去貪求五欲,累積了很多罪業,大智慧的佛陀出世之後,知道眾生有這個問題,所以在《法華經》上說:眾生處處著,引之令得出。意思是說:眾生執著有一個相狀,一定要有一個相狀讓他去攀緣,否則他沒有一個下手處,因為他一定要有個住的方法。唉,佛陀的大智慧:沒關係!我們喜歡想像,佛陀引導他也是用我們習慣性的思考模式,安立了很多的相狀,但是這種相狀是趣向於解脫的,所以佛法說是大乘的不二法門。以前起惑造業的是誰?也是我們的想像力是吧;現在創造極樂世界功德莊嚴的是誰?還是我們的想像,只不過這個想像是透過佛陀聖言量的指導,叫如理如法的想像。以前我們叫胡思亂想,憑著感覺胡思亂想,現在是憑著佛陀的智慧的引導來作想像。

那麼應該怎麼想像,我們才能夠成就諸佛的正遍知海呢?我們看前面的經文,佛陀引導我們的想像方法,是由粗到細有一定的次第。你看依報莊嚴就有三個次第,第一個講到三種基礎的想像。哪三個基礎呢?

第一個、落日觀:從落日觀去做一種光明的想像,當然這個光明是溫和、柔軟、不刺眼的想像。第二個、水觀:看到澄清的水,它是這麼的清澈、調柔,我們得到一個什麼想像?看到水,清淨的想像、調柔的想像、沒有雜質。第三個、瑠璃地:它那琉璃地是莊嚴的,瑠璃地本身是充滿了七寶黃金,而且瑠璃地的下面有很多珠寶放光,瑠璃地的上面,從光明當中,現出蓮華台,還有種種的樓閣,顯現一種的莊嚴的想像。

所以我們前面三種基礎的想像,得到極樂世界一種光明想、清淨想跟莊嚴想,這是你要進入極樂世界功德莊嚴的三種基礎。那麼透過這三個基礎,佛陀就帶入主題了。極樂世界依報有三個主題:

第一個寶樹:我們都知道樹跟我們的自然環境有關係,因為它能夠調節溫度、淨化空氣,對我們人類有很大的幫助。你看佛陀的八相成道,佛陀來人世間有八個相狀的成道,有四個跟樹有關係,有四個是在樹下成就的:第一個出生,佛陀在樹下出生;第二個降魔,佛陀在樹下打坐,調伏所有的魔王;第三個成道,佛陀成道不是在房間,是在樹下成道;最後,佛陀入涅槃,也在樹下入涅槃。所以佛陀的八相成道有四個是在樹下完成,所以當然樹跟我們關係了,佛陀必須把極樂世界的樹,長得什麼樣子,他有需要說明一下,因為樹在依報環境上,扮演了重要的角色。

第二個樓閣:就是我們居住的環境。有地上樓閣、樹上樓閣和空中樓閣,各種樓閣有各種莊嚴。樓閣是第二個主題。

第三個跟我們關係最為密切的就是蓮華。我們到極樂世界,第一個受生的環境就是蓮華化生,當然那裡的蓮華不是在污泥中,是在八功德水中,而且這八功德水是流動的,它前面的水是寂靜態的蓮華的時候,它那個水是一個如意寶珠流出種種的八功德水,這個蓮華就漂浮在流動的水中,當這個水在流動時,邊流動還邊說法,這是蓮華的莊嚴。所以極樂世界依報的主題有三個:寶樹莊嚴、樓閣莊嚴跟蓮華莊嚴三種,三個主題。

佛陀講完依報的三個主題之後,開始強調三種功德,就是極樂世界除了相狀莊嚴之外,有什麼內在功德呢?當我們去受用極樂世界的寶樹、樓閣、蓮華,會產生什麼效果呢?我們在本經可以讀到佛陀講到三種功德:

第一個,身心安樂:極樂世界的人民沒有痛苦的感受──無有眾苦,但受諸樂,不管你是帶業往生、不管你是聖人去的,你在極樂世界受用種種的依報環境,你不可能出現痛苦,沒有這回事。因為它不是業感的環境,它已經超越我們的業力了,它是法界緣起,所以我們在生命當中沒有任何痛苦的感受,叫身心安樂。

第二個,極樂世界的環境是隨意變現。它不是固定的,它會隨你的心情變現,你現在的心情想要一個複雜的環境、想要一個多元化的環境,極樂世界的整個莊嚴、光明就變得多元化;你現在的心情喜歡簡單的,它就變成簡單化。所以極樂世界的環境不是固定的,隨意變現。

第三個,最為重要,極樂世界的莊嚴能夠施作佛事──它能夠演說妙法、增長我們的善根。

所以,極樂世界的莊嚴當中,有三大功德是諸天所沒有的:第一個它能夠身心安樂,這個是共諸天的,在天上也沒什麼痛苦。身心安樂、世間的安樂是共於諸天的,但是不共於諸天的是後面兩個:隨意變現、施作佛事。因為天界的快樂,是讓我們放逸顛倒。這個地方講到極樂世界佛陀在引導我們想像,是透過三種基礎,然後進入三種主題,最後進入三種功德,把極樂世界的依報環境,我們把它想像過一次,接下來,佛陀就介紹了極樂世界正報的莊嚴。

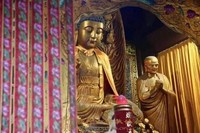

這個地方是一個總觀─佛菩薩的像觀。這個像觀是一種假想觀,就是說我們先找一個娑婆世界的佛菩薩像去觀,雖然它不是極樂世界的一個真實相,但是可以作一個真實相的一種方便法門,叫做佛菩薩像觀 。

我們先看前面的三小段:

一、結前啟後

佛告阿難及韋提希,見此事已,次當想佛。

二、想佛緣由

所以者何?諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。

三、結歸一心

是故汝等心想佛時,是心即是三十二相,八十隨形好。是心作佛,是心是佛。諸佛正遍知海,從心想生。

這段經文很重要!整個極樂世界觀想的理論基礎,都在這段經文當中。

我們解釋一下:佛告阿難及韋提希:見此事已。當我們觀察極樂世界整個依報莊嚴之後,接下來做什麼呢?接下來開始觀正報,觀正報的佛陀。

為什麼要觀佛的相好呢?觀佛的相好有什麼好處呢?

佛陀說:諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。佛陀是以什麼為身呢?凡夫的身叫業報身,我們是受業力的主導,但是佛陀的身是法界身。法界身什麼意思?

他是能夠以一切法為身,所以能夠入於眾生的一切想像當中!

比方說你想極樂世界的蓮華,跟他想的蓮華肯定不一樣,沒有一個人蓮華想像是一樣的。我們一百個人去想像極樂世界的蓮華,依止同樣的文字,但是心中出現的蓮華肯定不一樣。但是沒關係,佛陀有自在力,他能夠入到你的想像當中,你的蓮華比較小朵他也進得去,你的蓮華比較光明他也進得去,只要你虔誠恭敬,照著佛陀的文字相來想像,佛陀就有辦法入一切眾生心想中。

這個入什麼意思?智者大師說:佛陀有大自在力!當然這個自在力,跟他因地修學善業的時候,他有菩提心、利他的心、有空正見,沒有我相、人相的對立,所以他得果報時,有這種救拔一切眾生的自在力,這一部份是約佛來說的,身為佛陀他有大自在力,來進入到眾生的想像當中。這是佛陀這一方面來說。

那我們應該怎麼辦呢?我們要做什麼事呢?看下一段:是故汝等心想佛時,所以我們一個生死凡夫,當我們依教奉行來想像佛陀的依報、正報莊嚴,我們這一念心、這種想像的心,當下就契入佛的功德莊嚴──佛的三十二相、八十隨形好。所以這叫:

是心作佛,是心是佛。

這兩句話是整個觀經的重點。觀經的重點,就在是心作佛這個作,本經的意思就是想像,透過對佛陀功德的想像,我們的內心就能夠生起佛的功德,所以是心作佛是──約因,是心是佛是──約果。

當然,是心作佛,是心是佛,智者大師解釋的比較詳細,他從兩方面來說:

第一個,從自力的角度——三昧能成己之果佛。這是說你在想像的時候,成就一種禪定的三昧,他就能夠開顯我們凡心的自性功德。從自力的角度,他叫三昧能成已之果佛。

第二個,從他力加持的角度─淨心能感他方應佛。當我們以一念至誠皈依的心去想像佛陀,就能招感他方應佛,這地方特別是指阿彌陀佛的功德,他力的加持。

我們把想這句話再解釋一下。既然整部觀經的操作就在這個想,這個想它有兩個相貌:

第一個是於境取相:比方說我看這朵華,這朵華本來跟我們沒有關係,它是我心外的華,但是透過你的想,就可以從外境的華,變成心中的華。怎麼辦呢?就是透過想去取這個境,透過想像力把外境的華把它轉成你心中的華,就是想。所以當這個華在你的心中出現的時候,就有個相狀了,這第一個於境取相。

第二個是施設名言:這個名言它本來是一種概念,講概念一般人聽不懂,簡單講就是心態,你用什麼心態來面對。

所以想有兩個內涵:第一個是你心中的相狀;第二個是你內心的心態。

比方說我們今天想極樂世界的蓮華,這個地方以智者大師講,他有兩個心態:第一個,是從蓮華當中的專注,成就三昧,你就可以從蓮華當中去啟發你內心清淨的功德,因為蓮華表示清淨,所以三昧能成己之果佛。就是說:你能夠從相來修心,這是從自力的角度。你看蓮華看久了,你的內心自然清淨,那是用一種專注的心態來看蓮華。第二個,你是用欣求皈依、好樂的心來看蓮華,能夠感應彌陀的功德。

從自力的角度,我們叫做借相修心,開顯自性的功德;從他力的角度,我們生起皈依的心去感應佛陀,所以這個其實都可以叫感應。你心中出現一個極樂世界的相狀,第一個向內感應你的真如本性,第二個向外感應阿彌陀佛的本願功德,這兩種心態不同,一個是攝心專注,一個是至誠皈依,兩個心態不同。

所以說是心作佛,是心是佛,這個作包括一種專注的意思,也可以說是一種皈依的意思。專注啟發自性的功德,皈依能感應阿彌陀佛的本願功德,這叫是心作佛,是心是佛。

好,我們做一個總結,諸佛正遍知海從心想生:

所以一切諸佛的功德是怎麼來的呢?是我們心中的想像力創造出來的!這個思想在佛陀《法華經》講得非常詳細。佛陀在臨滅度之前,晚年的時候講《法華經》說:為什麼我要出世?為什麼我要說法?我是怎麼說法?我們講方便品說,開方便門、示真實相。佛陀說:我覺悟的真理─諸法實相,是沒辦法言說的,怎麼說你們都聽不懂。佛陀沒辦法言說、我們沒辦法想像,那我們永遠沒有希望,因為真理是離言說相,但有言說就錯誤了,佛陀必須怎麼做呢?慢慢的引導眾生──開方便門、施設方便。佛陀就講:真如是清淨本然週遍法界,你就可以想像了──哦,它是清淨本然,它有一個相狀對不對。它的本質是清淨的,它的量是週遍法界的,這就是這一個相。

但是沒關係,那你著相,你就沒辦法得到真如啊!沒關係,你先著這個相,但是慢慢慢慢的你把凡夫的有所得心,先對治粗重的煩惱,那麼我們凡夫叫帶妄修真,先假借佛陀所安立的妄相來修真實,但是慢慢、慢慢的你把其他的煩惱調伏以後,最後這個相也把它捨離掉,最後就入真如了。你剛開始肯定要有一個相狀來引導你,所以諸佛正遍知海,從心想生!

比方說我們今天借相修心,我們今天想像孔夫子──於境取相、施設名言。我們想像孔夫子是什麼相狀呢?諸位讀讀《論語》就知道孔夫子是什麼相狀──他是一個謙謙君子,卑以自牧。孔夫子講話很溫和,他很少罵人,他講很多道理、講很多譬喻,來發明你要遵守禮節。但是,你看孟子的相狀就不一樣了。我們讀《論語》如沐春風,讀《孟子》如聞戰鼓,孟子講話是咄咄逼人,他講浩然正氣,孟子強調行俠仗義啊,路見不平、拔刀相助。所以孟子在批評一個人,那是非常尖銳的,所以我們看到孟子的相狀啊,就是總想找點事情做,很有氣勢的。那麼你要讀《老子》就不一樣,老莊的思想是強調與世隔絕、自由自在,因為老莊認為生命的價值就是自由自在,沒有比自由自在更重要,所以是一種與世無爭的相狀。

所以我們去讀不同人的思想,會產生不同的相狀、會產生不同的引導;你讀孔子的相狀,他的語言文字相,他會引導你變成一個謙謙君子,卑以自牧,非常謙卑;你讀孟子的文字,這個相狀會引導你變成一個很有正義感的俠客,仗義直言;你讀老莊的文字相,會引導你變成一種清淨無為。那我們今天看佛菩薩的相狀呢?引導我們進入慈悲跟智慧,所以叫諸佛正遍知海,從心想生!

我們以前起煩惱的時候,就是用這個打妄想的心胡思亂想,現在學佛還得靠這個想像,來想像佛菩薩的整個文字相,整個所帶動的依正莊嚴的相狀!

你看外道跟二乘人的方法就錯誤了,外道二乘說,我以前打妄想靠這個想,我現在什麼都不想,結果變成一灘死水。如果你一天當中的功課,就是拜佛,一天拜一部八十八佛,然後念個佛、持個咒,然後什麼都不想了,完全沒有解門只有行門,那你的修行叫做如石壓草。很多人,我發現很多人,尤其在家居士修行都是如石壓草,我現在跟人家吵架煩惱很重,我去拜一部八十八佛好了,功課做好了就去睡覺,第二天早上起來再去拜一部八十八佛、再去睡覺。

那麼你都沒有培養一種心的想像,你的生命只是吃止痛藥,你沒有一種增上的力量來引導你,因為你沒有創造一個心的想像。

我發現很多居士都是這樣,一天當中把行門功課做完,他就覺得心裡安慰,我功課做完就可以睡覺了,但是你心中的想像,還是停留在過去的想像。這個你要知道:你心中的想像,智者大師說有多重要啊,這個是你的種性!你種性沒有改變,你以前是一個葡萄的種性,你還是生起葡萄,就算做了很多善心加行,只是長出比較好的葡萄而已,葡萄的本質是不會改變的!

你沒有聽聞佛法,你就不能產生一種高層次的想像,你就永遠活在凡夫的想像,就不能超越三界!

所以你不能只做行門定課,你要聽經才能夠提升你的見地、提升你的想像,這個叫做返妄歸真。如果沒有聽經,你的生命就很難進步,就是做個功課調伏你的煩惱,然後第二天煩惱又起來、再做個功課再調伏下去,這個叫做吃止痛藥,根本問題沒有解決。

所以我們這個地方很重要──諸佛正遍知海,從心想生。我們透過佛陀語言文字的引導,做出正確的想像,才能夠滅惡生善,這個地方包括了開顯自性的功德,也包括感應佛陀的本願,兩個都是想像,你有這個觀念,你就知道為什麼要修觀。我們看下一段,那怎麼修觀,我們看下一段修觀之法:

(四)修觀之法

是故應當一心繫念、諦觀彼佛,多陀阿伽度,阿羅訶,三藐三佛陀。想彼佛者,先當想像;閉目,開目見一寶像,如閻浮檀金色,坐彼華上;見像坐已,心眼得開,了了分明。

見極樂國七寶莊嚴,寶地、寶池、寶樹行列,諸天寶幔彌覆其上,眾寶羅網滿虛空中。見如此事,極令明瞭,如觀掌中。

我們看這個觀想佛陀的方法,我們應當一心繫念,去觀想彼阿彌陀佛的功德莊嚴,這以下提出了三點:

第一個多陀阿伽度:是指的如來,無所從來、亦無所去。佛陀的法身遍滿法界,沒有所謂的來去相,這是講佛的法身。

阿羅訶:意謂應供,能夠堪受九界眾生的供養,這是指佛的應化身。

三藐三佛陀:意謂正遍知,是指佛陀的大智慧光明,無所不知、無所不見,這是講佛的報身。

但是我們在作觀的時候,因為法身、報身是境界很高,我們就以佛的應化身為下手處。本經後面講到以佛的應化身為下手,那麼在觀想阿彌陀佛的時候,先當想像:我們沒有一個人看過阿彌陀佛,那怎麼辦呢?先找一個相狀,或者是木雕的、或者是畫像的,那麼你閉目、開目就見到一尊佛像在你眼前,他是放紫金光色的,端坐在蓮華台上。那麼坐在蓮華台上,你慢慢的、慢慢地你的心眼得開,了了分明,心中的想像力慢慢的增加,然後讓這個你前面的相像變成你心中的相狀。讓他在心中顯現出來是了了分明的。

我們這個地方你要知道,佛陀是先觀正報再觀依報,那麼佛像觀好以後,再觀想在佛的旁邊,有七寶莊嚴、有大地的國土、有池水的莊嚴、有寶樹樓閣、還有各式各樣的寶幔,這個寶幔是在寶樹上面,掛在這個寶樹上面的寶幔,還有寶樹上面的珍珠羅網等等,都:滿虛空中,見如此事,極令明瞭,如觀掌中。

我們看佛陀解釋極樂世界,他是先解釋依報再解釋正報,是由粗漸次到細這樣的次第,但是當正報依報合在一起的時候,是先觀正報然後再把依報配進去,因為你這個正報是主導者,你往生極樂世界是為了什麼?因為有佛啊!

你看我們今天觀想一個國土,你比方我們觀想美國,美國的馬路比較寬是事實,停車也方便,它的樹也特別的漂亮,依報環境那真的是開闊,但更重要是美國人怎麼樣?他的人心怎麼樣?這個正報最重要,我們今天往生極樂世界,我們也不是為了環境而去的,我們是見佛聞法,所以當你把依正二報合在一起觀的時候,那你要以正報為主,先觀正報莊嚴,然後再把依報環境配進去,佛陀是這個意思。好,我們再看下一段:

(五)成三身觀

見此事已,復當更作一大蓮華,在佛左邊,如前蓮華等無有異;復作一大蓮華,在佛右邊。想一觀世音菩薩像,坐左華座,亦作金色,如前無異;想一大勢至菩薩像,坐右華座。

(六)成多身觀

此想成時,佛菩薩像皆放光明,其光金色,照諸寶樹;一一樹下,亦有三蓮華,諸蓮華上,各有一佛二菩薩像,遍滿彼國。

那麼正報的莊嚴是很難觀,因為正報比較精緻微妙,所以佛陀說我們先找一個相狀,你熟悉的相狀,你先把這一尊佛像觀起來,這尊佛像觀起來以後,旁邊有很多寶樹、樓閣、池水的莊嚴。然後你在佛的左邊又觀想一個很大的蓮華座,這個蓮華座觀起來以後。再觀想右邊也有一個很莊嚴的大蓮華座,先觀蓮華座,然後再觀左邊蓮華座上面,坐一尊觀世音菩薩,當然觀世音菩薩比阿彌陀佛稍微低一點,也是金色的。然後再觀想在右邊有一尊大勢至菩薩,在右邊的蓮華座。是先把佛觀出來,再把菩薩配上去。

此想成時,佛菩薩像皆放光明。我們前面在觀佛菩薩像,是靜態的,先觀一尊、然後一對,這是靜態。這個時候就由靜態變動態了,觀想佛陀身上金身放金光。他一放光的時候,就照了寶樹,那麼照寶樹幹啥?在寶樹下面因為你光明的照了,每一棵寶樹又產生三朵蓮華,又是一尊佛兩個菩薩。你看觀想極樂世界有很多寶樹,無量無邊的西方三聖在寶樹下出現。 我們是先觀一尊阿彌陀佛,兩個觀世音菩薩,然後再放光,再觀想有無量無邊的西方三聖。

我們供養佛像,你要嘛供養一尊,要嘛供養三尊,沒有人供養兩尊的。諸位知道。你供養兩尊佛像,那就不知道誰是本尊。也沒有人供養四尊佛,四尊的話就有一尊在前面,千手觀音。佛菩薩他一定有一個本尊相應,就是說你的佛堂跟你的功課一定有關係──你修什麼法門,你就供養什麼佛像。不過,以前我們佛學院的老師,我的恩師上性下梵長老,他提出一個很重要的觀念說,修淨土的人,他老人家專攻淨土,他作了很多淨土的經論,上性下梵長老,他說你一個佛弟子,不能忘本啊!他看到很多在家居士只有供西方三聖,他覺得這個作法是不對的。

他說你再怎麼樣供西方三聖,當然我們淨土宗以阿彌陀佛為本尊,是吧!但是你為什麼知道淨土法門呢?你怎麼知道的呢?是釋迦牟尼佛介紹的。所以起碼身為一個釋迦牟尼佛的弟子,我們生長在釋迦牟尼佛的法中出生,一定跟釋迦牟尼佛有緣,即便是末法,末法也是法。我們是在釋迦牟尼佛的法下,受三皈依、受他老人家的教化,所以不管你怎麼樣,你一定要供一尊本師在前面,然後再供西方三聖,你不能夠佛堂當中連一尊本師都看不到,你身為一個佛弟子就不好,忘本。

所以這個地方我們講到佛像要注意:因為佛像代表我們的心態,借相修心嘛。一般來說是供奉三尊,智者大師說:表示中道、遠離二邊、順入中道;遠離空、有二邊,順入中道。所以大乘佛法供一尊,代表一心真如,要嘛就是空、假、中三觀三尊,這有表法的意思。好,我們看下一段:

(七)觀成之相

此想成時,行者當聞水流光明,及諸寶樹、鳧雁鴛鴦,皆說妙法;出定入定,恆聞妙法。

(八)辨觀邪正

行者所聞,出定之時,憶持不捨,令與修多羅合。若不合者,名為妄想;若與合者,名為粗想見極樂世界。

此想成時,這個想是指前面說的:佛,一尊佛二尊菩薩,還有配合依報的莊嚴,這個極樂世界的想像,那你慢慢慢慢的想像,我們說諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。我們透過這個想像,我們這一念心跟阿彌陀佛冥冥之中感應道交,等到因緣成熟的時候,我們就能夠聽聞到水流,極樂世界七寶池的水是流動的,它會放出光明,光明當中能說法,或者是寶樹微風吹動也會說法,或者是鳧雁鴛鴦,鳧雁:鳧是水鴨,雁子是候鳥、鴛鴦也是水鳥,這些鳥類也都能夠演說妙法。

極樂世界它的說法是有情、無情同宣妙法;有情是指鳥類,一個有明瞭性的;無情是指流水、寶樹也都可以說法。那麼你聽到這個法以後,出定入定,恆聞妙法。

我們作極樂世界依報觀的時候,頂多就是消你的業障,你要往生到淨土,那是來生生諸佛國,所以依報莊嚴它的感應,是偏重在破惡、消業障。但是你一旦進入正報的時候不是,你見佛不是來生見佛,就今生見佛──見佛聞法。所以觀依報跟正報都可以消業障,但是你觀依報沒辦法見佛,你要見佛是來生見佛;你觀正報不一樣,今生就可以見佛聞法。所以行者等於是正報莊嚴以後,所聽聞的佛法出定之時,恆憶持不忘,你即便出了定,出定都可以想像得到,不像作夢,作夢那心是暗鈍的,你作夢的時候,你夢中出來就忘得一乾二淨,但是你入定所聽聞的佛法,出定以後是憶持不捨,而且最重要是要和修多羅(翻為:經典)合。

我們在觀阿彌陀佛的時候、觀世音菩薩、大勢至菩薩觀的時候,我們會看到佛菩薩現前,但是我們不知道這到底是魔王顯現的、還是阿彌陀佛現的?在《楞嚴經》上說,我們沒有能力判斷魔所現的三十二相跟佛本身的三十二相?我們沒有能力去判斷,但是我們可以知道他所說的法對不對,只要這個法違背了聖道的根本思想,所謂的──出離心、菩提心、空正見。比方說你看到佛三十二相問你說:世間的快樂是永恆常住的,它就是涅槃,你不用再去找涅槃,世間的五欲快樂就是涅槃了。這就錯啦!佛陀說世間五欲是雜染相、是無常敗壞相,所以你所聽聞的佛法,必須跟修多羅的經典相符合,假設與經不合,那表示你招感了魔境,墮入一種顛倒妄想。假設合者,那你就是如實見到極樂世界的功德莊嚴,跟阿阿彌陀佛感應道交。

關於這個魔境的判斷,我們說明一下:降魔是每一個修行人必經的過程。如果你一生都沒有魔境,表示你沒有真正用功,因為當你開始迴光返照、真妄交攻的時候,它一定會有一些事情出現,這是修行人必經的過程。那麼判定魔境有兩個方法:

第一個以教印心:就是這個人告訴你的訊息、觀念,跟佛陀說的修多羅、法義上有沒有相合?這是第一個方法。

第二個以心印心:這是直接用心來印心。因為有時候只有現相沒說法。就像《小止觀》說的:當我們在修蓮華觀時,突然有一個東西坐在蓮華上面,放大光明,那這個景象,到底是佛給我們的加持、鼓勵,還是魔王來干擾的呢?他沒有說話,怎麼辦呢?就以心印心。

智者大師說:你用你的心去感受這個相狀,如果這個相狀出現之後,你開始躁動不安、不想坐下去了,那這個就有問題。如果說你坐了以後,這個相狀出現以後,你更加的安定、更加的法喜、寂靜,隨順於涅槃,這個相狀就真實的。就是:這個相狀是隨順於無明的躁動相、還是隨順於涅槃的寂靜相?這個我們可以直接的以心印心,這是另一個判定方法。好,我們最後一段把它做一個總結:

(九)結示觀名

是為像想,名第八觀。

(十)修觀現益

作是觀者,除無量億劫生死之罪,於現身中得念佛三昧。

這是正報的第一觀,所謂的第八觀─佛菩薩像觀。它除了跟極樂世界的依報莊嚴觀有相同的效果,能夠滅除我們重大的五逆十惡、謗法種種生死的重罪,更重要的是:它有不共於依報觀的功德,能夠現生得念佛三昧,你能夠今生當下能夠見佛聞法、得到佛菩薩的加持,這是正報觀不共於依報觀的地方!現生得念佛三昧。