佛弟子文庫

佛弟子文庫

(第一講)

我們淨土念佛法門,在大乘法的修學當中,是一個很特別的法門,因為它是一種本尊相應法門。也就是說在整個淨土宗的修學當中:我們所有功德都是彌陀本願的攝受。這樣的內涵,印光大師提出了兩個概念:

淨土宗的修學,什麼叫本尊相應呢?就是——他力門、果地教。

[他力門]的意思是說:在念佛的過程當中,當我們的心跟彌陀的功德接觸時,我們今生會產生消業障 、增福報的功德,這叫他力。這個他指的是誰呢?就是指佛力的加被--阿彌陀佛的光明照耀著我們,消業障、增福報!

什麼是[果地教]呢?是指是人臨命終時,阿彌陀佛現前,把我們帶到淨土去。在淨土的莊嚴當中,成就不退轉,乃至究竟成佛,這叫果地教。因為我們本身沒有淨土,我們去受用彌陀的淨土,受用彌陀的果地功德,這叫果地教。

淨土宗的他力門跟果地教,事實上在中國佛教的傳承當中,是有兩個差別:

在唐朝之前,特別是在曇鸞大師之前,念佛人大部份是偏重在他力法門,比方說唯識的學者、比方說天台宗的學者,他也念佛,但是他們是把念佛當做消業障——多障眾生念佛觀。因此,早期的念佛,並沒有明確地想要求生淨土。我在修止觀的時候,身心出現了障礙,我祈求彌陀的加持幫助我破礙;破障以後,我繼續修止觀,所以早期的人念佛,偏重在他力門。

一直到曇鸞大師 ,提出了五濁惡世的概念,曇鸞大師他呼籲念佛人開始要面對,你必須要務實的面對我們所處的環境,我們會受環境影響。他說我們現在的環境已經不是正法時代,正法時代過去,像法時代也過去了,我們現在是末法的一個五濁惡世來臨的時代,這個時候我們在這個地方修學,將面臨兩大問題:

第一個 、善根的問題:我們本身善根的退化,我們本身善根就不足。我們那種出世的道心抵不過內心的煩惱---善根薄弱、煩惱粗重,造成用功不能夠相續,第一個內因力的薄弱。

第二個 、外緣的問題:這個環境的干擾繁多,順逆因緣的刺激太嚴重,使令我們容易生退轉。

所以到了曇鸞大師他勸念佛人,我們念佛不應該只是消業障、增福報而已,應該要考慮離開娑婆世界——為菩提道而求生淨土!我們應該考慮換一個環境來修學!曇鸞大師就淨土…把真正的念佛提升到一個淨土的思想。所以到了末流,我們現在念佛,其實包括了他力門——今生的消業障,也包括了臨終的往生,這兩塊現在我們是結合在一起。

因此念佛法門從一個純粹是念佛來消業障,而提升到要往生的時候,我們這樣的一種思想被提倡以後,我們對於淨土的了解就變得很重要了。如果你只是為了念佛要消業障,你可以對西方淨土的依正莊嚴,完全沒有概念無所謂。你只要對阿彌陀佛有信心就夠了;但是如果你念佛的目的,是要求生淨土,我們就必須要對極樂世界的依正莊嚴有所了解。

在本經當中,釋迦牟尼佛講到:為什麼我們念佛人,除了持名念佛之外,要兼修觀想呢?要觀想極樂世界依正莊嚴。佛陀在本經當中提出了:你能夠如法的觀想有兩種功德:第一個淨除罪障;第二個生諸佛前。

一、淨除罪障:我們先講淨除罪障,因為阿彌陀佛的莊嚴,他怎麼回事呢?阿彌陀佛——諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。阿彌陀佛的功德本身他有一種願力,他要救拔我們,他要入他能入,但是我們必須要去憶念他,才能產生感應道交。

所以我們經常的憶念彌陀的依正莊嚴,這個極樂世界的比方說七寶池、八功德水、蓮華的莊嚴、樓閣的莊嚴…我們心中不斷的在我們這個身口意熏習的時候,唉,我們那個生死的重罪,慢慢的消滅掉了;比方說光明出現的時候,黑暗自然消失掉了,所以你經常熏習淨土的莊嚴,消我們的業障,這是第一種功德。

二、生諸佛前:第二個是我們真實的目的——生諸佛前,臨命終能夠,我們不斷的熏習,會產生一種堅定的願力,我們不可能往生到一個陌生的地方,你說你對極樂世界一無所知,極樂世界怎麼回事你完全沒有概念,那麼你完全沒有概念,你心中的願力肯定是薄弱的。

真實的願力是建立在一種智慧的基礎上;其實不只是願力,信心也是一樣,真實的信心和願力,肯定是建立在智慧的基礎上。我們不相信,說你完全對淨土陌生,而產生堅定的願力,不太可能!你對一個地方一無所知,而且你想去,不可能!不可能!

為什麼我們一次又一次在娑婆世界投胎,理由很簡單,因為我們對於娑婆世界太過熟悉了!很多事情我們每一生當中重複的造作,這就是為什麼我們跟三界的業力會這麼強,因為我們對娑婆世界太熟了。所以,淨土宗就是說你必須要改變,我們必須要跟娑婆世界,由熟悉轉成生疏;我們必須對淨土的功德莊嚴,由生疏轉成熟悉,你就成功了!

所以在本經當中,在《觀經》裡面很強調思想的改變,這個地方是不共於《阿彌陀經》,也不共於《無量壽經》的地方;它很強調你對淨土宗那種皈依的心、意樂心的生起。它認為感應道交是來自於你對淨土的一種欣求、對它一種意樂,對淨土莊嚴的一種熟悉度。

所以我們在學習這一部經,我們可以得到兩大功德:你不斷的用淨土的莊嚴熏習我們的內心——第一個淨除業障、第二個能生諸佛前;一個是現世的安樂,一個是來世的往生,這個就是我們研究本經的目的。好,我們看講義,我們預定有十堂課,跟大家來共同的學習這個《佛說觀無量壽佛經》。

將釋此經,大分為四:

一、解釋經題:按照慣例必須要解釋本經的經題,因為經題能總持經文要義。

二、經文大意:這部經的整個結構是怎麼安排的,本經的修學綱要,它的大意,跟大家簡單說明一下。

三、隨文釋義:正式進入經文,然後消釋經文。

四、結示勸修:最後做一個總結,來跟大家互相勸勉。

一、解釋經題:《佛說觀無量壽佛經》

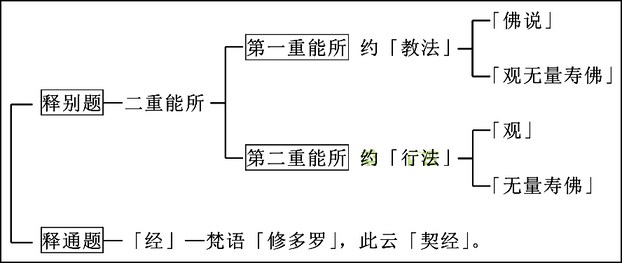

《佛說觀無量壽佛經》,這地方有別題(是與其他經典不共的)和通題(一切經的通名)。別題就是《佛說觀無量壽佛》,這個地方有兩重的能、所:

第一個能、所,是約著教法,就是語言文字的教法,也就是佛說、觀無量壽佛。

第二個能、所,是約著行法,就實際的修行來說,把觀跟無量壽,這個能觀的智跟所觀的境要把它區分出來。

先看第一重能所,我們從語言文字的教法來解釋這部經。就是說《佛說觀無量壽佛》,這個地方有三層意思:

第一個、本經是誰宣說的?第二個、是在什麼情況宣說的?第三個、說些什麼事情?三個事情。

第一個本經的說法者是佛,古德說:經通五人,律唯佛制。其實經典是由五種人都可以宣說:佛、菩薩、羅漢、天人、仙人。但是這個淨土法門是很特別的,因為它牽涉到眾生的心跟佛心之間的相互的感應道交、牽涉到大乘的自他不二思想,所以淨土宗除了佛之外,沒有一個人可以宣說,菩薩也是不能宣說,這個是不可思議的法門,所以它這個是一個釋迦牟尼佛宣說的。

那麼在什麼情況宣說呢?這個說,它的意思一種歡喜的心、一種欣悅的心。因為這個法門宣說以後,會有很多人能得度、有很多人能了生脫死,所以釋迦牟尼佛因緣成熟的時候才宣說,這個說有歡喜的意思。

第三個說些什麼東西呢?說我們應該如何來正確、不顛倒的來觀察極樂世界的依正莊嚴。其實極樂世界在整個本經當中,它的十三觀,前面的所謂十三觀,雖然包括了正報、依報,但是是以正報來攝受依報,所以是以無量壽佛來作代表,這個地方講到這個教法的能所。

我們來行法,在行法當中,這個觀無量壽佛,這個觀是什麼意思呢?在本經當中這個觀有兩個意思:

一、觀想:觀想它是完全靠語言文字的思惟,所以這個境沒有現前,我們沒有一個人去過極樂世界,對不對,我們也沒有一個人看過極樂世界,但是透過語言、文字來進行思維、觀察,我們可以在心中創造一個極樂世界的影像出來,叫觀想,靠你的想像力。

二、觀像:在十三觀當中,有一個很特別的第八觀——佛菩薩像觀。佛陀是要我們先看相狀,一個畫好的相狀,所以說大部分是觀想,只有一個第八觀是觀像,其他都是觀想。那麼,是觀什麼呢?是觀無量壽佛的依正莊嚴。那麼關於這一點,這個是主題,極樂世界的觀法,它的觀察的方法。我們在進入經文之前,來跟大家做一個簡單的說明。

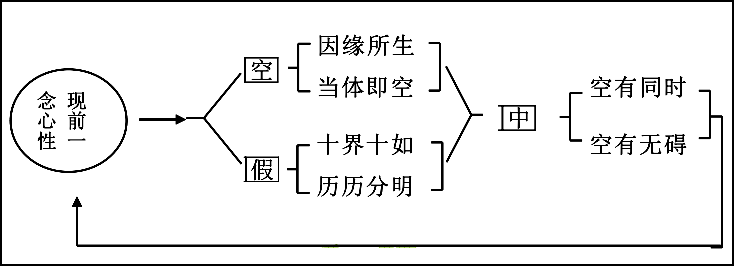

我們看我今天附表:在觀經的註解當中,講的最圓滿的,就是智者大師的《觀經疏》。但是《觀經疏》很深,所以四明知禮大師又把它解釋,把它解釋成《妙宗鈔》,《妙宗鈔》事實是智者大師的觀宗疏,把《觀宗疏》解釋出來。那麼,天台智者大師解釋本經,他是用一心三觀。這個一心,就是你修觀之前,要先知道你心中的依止,你是依什麼而修觀呢?依止現前一念心性,來修空、假、中三觀,叫一心三觀。我們先把它念一遍:

附表一 總明一心三觀

《妙宗鈔》云:此經正當約心觀佛也。實相為體者,心觀之宗,方能顯發中道實相深廣之體。所以者何?若於心外而觀佛者,縱能推理,但見偏真,即如善吉觀佛法身,但證小理。今約唯心觀佛依正,當處顯發中實之體,中必雙照,三諦具足。故云此經心觀為宗,實相為體。

這個地方很重要!你要修觀之前,這個道理不懂,你就沒有資格講修觀。這個地方很重要,這個思想,什麼叫做此經正當約心觀佛也?

這四個字約心觀佛是整個本經的中心思想。說我們觀察極樂世界的佛陀,應該怎麼觀呢?要約心。就是說佛在哪裡?你要向內心去觀!這個很重要!你如果一開始就走錯路,以後你可能會產生障礙,甚至於產生著魔,你要觀佛要向內去觀,你向外去觀,你就錯誤了!

所以約心觀佛這四個字,是我們所要討論的中心思想。就是說你要觀佛之前,你要先把心向內去觀,把心帶回家,在心中生起佛的影像,不能向外攀緣,這叫約心觀佛。

為什麼要約心觀佛,這以下智者大師會解釋了。說因為本經以實相為體,所有大乘經典,都是以實相為體。這個體跟宗有所不同;體是我們修學所要達到的目標,就是契入中道實相。這個宗呢是趨向目標所採取的方法。那麼我們透過心觀,以一念心性來起觀,才能達到中道實相,方能顯發中道實相這個深廣的道理。

為什麼這樣講呢?因為如果你心外求法,我們老是看佛像,看久了,這個佛像很莊嚴、眉毛畫得怎麼樣、鼻子畫得怎麼樣——我們心去攀緣外在的相狀,有個問題,縱能推理,但見偏真,即使我們能夠依止這個地方來推論空假中的道理,但是最後的結果,畢竟會偏空。

智者大師舉個例子,比方說善吉,善吉就是須菩提尊者;須菩提尊者在般若會上,他也能夠講空性的道理,也能夠依止空性的道理,去觀佛的清淨法身,但是最後的結果是什麼?證得阿羅漢果,因為他沒有把清淨的法身,把他往內心中去會,所以聲聞人是向外觀的。

向外觀包括了凡夫、包括了二乘都是向外觀;所以我們大乘佛法修觀之前,一定是要安住現前一念心性,來觀佛的依正莊嚴,我們就能夠顯發中道實相圓滿的智體。因為在中道當中,肯定是空有雙照,肯定是三諦具足。這就是:

本經的修學宗旨——以心觀為宗,以達到實相為真實本體。

所以我們在進入到十三觀的時候,你每取一次觀,比方說落日觀,你要想它是你心中的影像;琉璃地觀,琉璃地在哪裡呢?是你心中的影像;你觀阿彌陀佛的相狀,他也是你心中所出現的影像。你必須把整個十三觀的影像的色塵,全部在心中顯現出來,這叫做約心觀佛。

一、先修空觀

我們看,他怎麼觀的,首先先安住現前一念心性,然後起觀,先修空觀。

大乘佛法的修學,一定是先空觀再假觀,先離相再建立相狀。所以剛開始觀心,先觀想我們這一念心——因緣所生,當體即空,我們心中本來沒有相狀,清淨本然週遍法界。說那為什麼我現在有很多相狀呢?因為那個相狀是你自己執著,我們心中有很多很多痛苦的相狀,現在揮之不去,是你自己不讓它離開的,是你自己抓住的。相狀本來是緣生緣滅,但是你一住,你住在相狀它就會重複的出現,但其實我們心中是沒有相狀的,說哎呀,我這件事情受傷很重,是你自己要這樣子的。因為你把它抓住了,是你自己一次一次的傷害你。

從大乘佛法的清淨本然週遍法界來說,我們的心性本來清淨,世間上只有一個人可以傷害你,諸位你們猜猜看,那個人是誰呢?

對了,是你自己!

因為你自己自心取自心,事情發生以後,你老把這個影像抓住你自己不放,所以它才會不斷的出現。我們心中本來沒有相狀,因為本來沒有相狀,我們才可能成佛;我們心中本來沒有好、也沒有壞,所以它可以重新塑造。本來沒有相狀,我們現在為什麼弄到自己有很多的個性呢?我的個性、我的相狀,那是我們自己把它抓住,我們住在這個相狀,所以它變成,所以我們的心被物化,被物質同化,我們心本來是清淨本然週遍法界,弄得現在胸量這樣小,是我們自己操作錯誤。

所以在修觀之前,先把生命歸零,告訴自己——因緣所生,當體即空。其實我心中,本來沒有煩惱的相狀、也沒有所謂業障的相狀,也沒有生死的相狀——這是很重要的思想!

修行的第一件事情——正念真如,就是把心先歸零。

二、再修假觀

接下來假觀:當我們開始歸零之後,我們重新出發——我們要知道我們念頭一動,一個思想的活動,就創造十法界的十如是,這個十如是,簡單講就是因緣果報,它有它的如是因、如是緣、如是果、如是報——而是在心中的相狀,歷歷分明。所以生命是我們自己的思想活動,念念之間把它創造出來的。

三、中觀

那麼空、假二觀中把它平衡起來,空有同時,空有無礙,這個就是不斷的重複。

所以我們在修觀之前,我們在念佛的人也好、持咒也好,你一定要知道,整個修行要先法法消歸心性,不能心外求法。

我們每個人都喜歡跟阿彌陀佛感應道交,對不對?一心皈命極樂世界阿彌陀佛,是我們所有淨土宗的修學目標,不管你禮拜也好、口業的持名讚歎、心中的觀想、身口意的皈依,目的就是要一心皈命。

我問大家一個問題,一心皈命極樂世界阿彌陀佛,佛在哪裡?

對啦!是在你心中!你心中如果不培養一個佛的影像,佛是不會出現的。如果你心中沒有去產生一種佛的影像而出現佛,你就要小心了,這個有問題了!我們淨土宗的人,很多人喜歡向外攀緣,這個是非常危險的事情。拜佛的時候看到佛像對你微笑了,這個非常危險。我們要借相修心,假借佛像來啟發對阿彌陀佛皈依的心,佛像的目的是這樣的。

以前參加齋戒學會的時候,有一位大專生就站在佛堂不動,一直看著佛像,懺公師父說:這個佛像不能一直看,會出事情的,就是這個意思。因為懺公師父知道這個人是向外攀緣,一個人向外攀緣的時候,魔王就有機可乘了。修行是托彼依正,顯我心性,我自性本來有極樂世界的功德,但是我假借這個外境的因緣,來啟發對彌陀的皈依,所以只要你心中的因緣準備好了,阿彌陀佛隨時會出現,這叫做:

是心作佛,是心是佛,本經的整個思想,就在這兩句話當中。

是心作佛是指因地,這個作包括了身、口、意的造作,當然主要是意業思想的造作;你去念佛、你去憶佛,你心中就在佛的因緣裡面造作,心中先創造一尊佛,所以感應道交,你一定要有能感的心,才有能應的佛。

淨土宗的思想是:你準備好了,阿彌陀佛才出現,是你的心去感應佛啊!所以是心作佛,你必須要把你心中跟這阿彌陀佛的因緣要具足了——你的信心、你的願力、你對於極樂世界的熟悉度要具足了,是心作佛,最後是心是佛。

是心是佛是約果,阿彌陀佛跟你感應道交。古德把感應道交講出一個譬喻說,說是我們跟阿彌陀佛感應道交是怎麼回事?

千江有水千江月。

說身為月亮它很想跟我們感應道交,但是我們沒有水,沒有水的話月亮也不能顯現出來。你今天把水準備好,月亮它的光明就映在水面上。身為月亮它沒有意見,它隨時高掛空中,你把水準備好,月亮就出現。

所以淨土宗的感應,絕對不能向外攀緣,你自己沒有準備好,心很散亂,那你看到的佛會有問題。所以你看我們淨土宗追求什麼?追求一心不亂;因為你一心不亂佛自然現前。淨土宗很忌諱的就是——你一開始念佛就想說:唉呀,阿彌陀佛什麼時候出現啊?他用什麼形狀出現?他是坐著還是用站著出現?你已經仁者心動,你起了攀緣心了。

念佛人是你把自己準備好了,你把這個水準備好——眾生心垢淨,菩薩影現中,你不要管阿彌陀佛什麼時候出現,你只要把自己準備好,阿彌陀佛就隨時出現,你要做的是做好準備的工作。

所以為什麼要打佛七?打佛七是自己要調整自己的心態做好準備,為臨終資糧做好準備。所以這個地方我們講約心觀佛,就是告訴我們任何一個佛弟子莫向外求,往生淨土的三資糧,完全在你的心中要建立起來。這是我們要學會觀經之前的第一個概念。我們再看第二個,我們再看附表二:所觀之境。

前面是約著我們在修觀之前,能觀的心,這個地方是講當我們心開始把它拉回來了——修空、假、中三觀的時候我們的所觀境是什麼呢?我們把它念一遍:

附表二 別示所觀之境。

《妙宗鈔》云:大乘行人,知我一心具諸佛性,托境修觀,佛相乃彰。今觀彌陀依正為緣,熏乎心性。心性所具極樂依正,由熏發生。心具而生,豈離心性。全心是佛,全佛是心;終日觀心,終日觀佛。

智者大師提出一個概念說:大乘的修行人(包括淨土宗),說我們如實的了知我們這一念心,本來就具諸佛性、我們本來具足淨土的功德,但是雖然具足必須假借因緣來開顯,所以必須要托境修觀,這個佛的功德相狀才能夠彰顯,你要借境來修心!

借境修心我們解釋一下,什麼叫借境修心?我們一開始是先離相,對不對,剛開始修空觀的時候離一切相,把凡夫所有的煩惱相、業障相、生死相全部消滅掉,回復到清淨本然、週遍法界。但是我們不能偏空,從空出假,那麼從空出假我們要修功德,比方說修佈施,我們要離一切相即一切法,要把佈施的法修起來,佈施怎麼修?你要有一個所觀境——觀苦惱的眾生相;再借,我假借眾生的苦惱相,來啟發我的佈施的造作,成就我佈施的功德。

所以修行要借外相,但是不能執著;就是先把相拿掉,然後再把它借回來;我借眾生的苦惱相來佈施;我借佛像的莊嚴來啟發我皈依的法、我信心的法和願力的法。

大乘佛法不能執著相,要離一切相,但是你要修一切法,那麼修法就要借相,把它再借回來。所以我們在修皈依的時候,一心皈命極樂世界阿彌陀佛,要借極樂世界依正莊嚴的相,來修我們皈依的心,叫借境托境修觀。

那麼今觀彌陀依正為助緣,來熏習我們的心性;心性本具的極樂世界依正莊嚴,因為你不斷的熏習,它就開顯出來。像是說我們內心當中有這個種子,極樂世界的種子,每天給它灌溉、施肥、澆水,它就會開花結果,所以心性是本具,但是要假借外境的修學才能夠引生。

所以一切功德不離心性,所謂:全心是佛、全佛是心。全心是佛是約理具,心性中本來具諸佛性;但是你必須要造作,這個佛的功德才能夠顯現出來,所以全佛是心約事造;所以終日觀心,終日觀佛。那麼這個地方的特點就在這四個字——托境修觀,所以我們要修習極樂世界的時候要有這個境,要有這個境才能夠修觀。

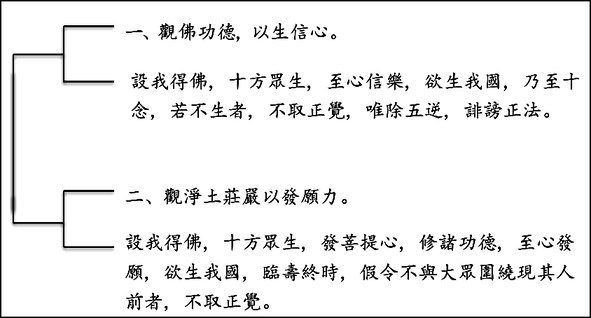

那麼淨土宗在修皈依的時候,其實淨土宗最重要的就是信心、願力,就是皈依的心。在修皈依有兩個傳承,一個是第十八願,一個是第十九願,我們先把這個念一遍:

一、觀佛陀功德以生信心。

設我得佛,十方眾生,至心信樂,欲生我國,乃至十念,若不生者,不取正覺,唯除五逆,誹謗正法。

二、觀淨土莊嚴以發願力。

設我得佛,十方眾生,發菩提心,修諸功德,至心發願,欲生我國,臨壽終時,假令不與大眾圍繞現其人前者,不取正覺。

淨土宗的往生,不在於你念佛次數的多少,關鍵你那個信願,就是你皈依心的強烈和堅定。但是皈依心,其實在淨土宗的傳承,是有兩種不同:一個是約著佛陀而生皈依,因為有佛陀我生皈依;另一種人是因為淨土的因緣,我為了要去那個環境,因為我在娑婆世界修行會退轉,所以我必須去受用淨土的依正莊嚴,那種清淨的功德,依淨土的皈依而生起信願。都可以。

在第十八願、第十九願,彌陀都提出了往生接引的條件,但這兩種人的思考模式是不一樣的,我們先休息一下,再把這兩段,這個所觀境再說明。