佛弟子文庫

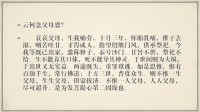

佛弟子文庫俱舍論頌疏論本第十五

從此大文第五。明得三律儀別。就中一明得處時同異。二明有情支因。三明得惡處中。此下第一明得處時同異。論雲。此別解脫。靜慮無漏。三種律儀。從彼得一。亦得餘二不。不爾云何。頌曰。

從一切二現 得欲界律儀

從根本恆時 得靜慮無漏

釋曰。上兩句。明得別解脫戒。下兩句。明得定道戒。從一切二現得欲界律儀者。一從一切。得欲律儀。二從二得欲界律儀。三從現得欲律儀。從一切者。謂根本業道。加行後起。此發罪處。名為一切。謂別解脫。離根本罪及加行後起罪故。於一切發惡處。得別解脫戒。二從二得者。二謂二類。一有情類。性罪遮罪。性謂殺生等。遮謂女人同宿等。二非情類。性罪遮罪。性謂盜外財。遮謂堀地等。今受善戒。能離性罪及與遮罪。故從二類發罪處。得別解脫戒。三從現得者。論雲。謂從現世蘊處界得。非從去來。謂此律儀。有情處轉。去來非是有情處故(解雲。有情處者。一有情。二有情處。處有二種。一所依處。二所止處所。以離邪淫。於守護有情邊發戒。若離殺生。於有情所依處發戒。若不堀地。於有情所止處發戒也) 從根本恆時得靜慮無漏者。一從根本得靜慮無漏戒。二從恆時得靜慮無漏戒。從根本者。謂從根本業道處。得定道律儀。此二律儀。於定位中。唯有根本。定前定後。無此戒故。故無加行後起位也。由定道戒唯根本故。故得戒時。唯於根本起惡處。得。別解脫戒。加行後起。皆容有故。故於三處。皆發得戒。論雲。若得靜慮無漏律儀。應知但從根本業道。尚不從彼加行後起。況從遮罪(已上論文) 第二從恆時得者(恆謂三世也)。謂從三世。發定道戒。由定道戒。與心俱轉。謂戒俱心能緣三世。故心俱戒亦防三世。由上差別。應作四句論雲 第一句者。謂從現世加行後起及諸遮罪(以現世故。得別解脫戒。加行等故。不得定道戒也) 第二句者。謂從去來根本業道(由根本故。得定道戒。由去來故。不得別解脫戒也) 第三句者謂從現世根本業道(以現世故。得別解脫戒。是根本故。得定道戒也) 第四句者。謂從去來加行後起(由去來故。無別解脫戒。加行等故。無定道戒也) 又論雲。非於正得善律儀時。可定有現世惡業道等。是故應言從現處得。理實應言防護未來。定不應言防護過現(解雲。此文是論主。彈前第三。第一句。謂正得善戒。豈有現世。惡業道等。等取第一句。中。加行後起及遮罪也。彈已正言。是故應言從現處得。此意者。第一第三句。應加處字。義即無妨。謂現在雖無業道等體。而有發業等處。故於業道等處。發戒義無妨也 若論發戒。有通三世。論其防罪理應未來。遮不起故。過去已滅。現在已生。不可防也)。

從此第二。明有情支因者。論雲。諸有獲得律儀不律儀。從一切有情支因。有異不。此定有異。異相云何。頌曰。

律從諸有情 支因說不定

不律從一切 有情支非因

釋曰。律從諸有情者。從一切有情。發律儀故。以於一切有情住善意樂。方發律儀。異則不然。以惡意樂不全息故。支因說不定者。支謂七支。因謂受戒心 支不定者。有從一切支得謂苾芻戒 有從四支得。謂勤策等戒 因不定者。謂下中上心不俱起故 或有住戒非一切因。謂或下心。或中或上。受近住近事勤策戒。或有住戒由一切因。謂以下心受近事戒復起中心。受勤策戒。後起上心。受苾芻戒。具此三心。名一切因。論雲。若人不作五種定限。方可受得別解脫戒。謂有情支處時緣定有情定者。念我唯於某類有情。當離殺等。言支定者。念我唯於某律儀支。能持不犯。言處定者。念我唯於其類方域。當離殺等。言時定者。念我唯於某日月等時。能離殺等。言緣定者。念我唯除鬪戰等緣。能離殺等。若作五種定限受者。不得律儀。但得律儀相似妙行。不律從一切有情支非因者。謂不律儀。從一切有情得。心擬遍殺諸有情故。從一切支得。謂不律儀。具一切支。身三口四。皆造惡故。非因者。非一切因。下品等心。不俱起故。問如屠羊等。不律儀人。於一生中。不與不取。於已妻妾。住知足心。瘂不能言。無語四過。如何於彼具一切支。答彼遍損善阿世耶故(阿世耶。此雲意樂也)雖瘂不言。以手指揮 而身表語所欲說義。故得具支。若不要期盡壽。及不具支。兼不遍有情者。但得處中惡。不名不律儀 依經部宗。隨所期限。支具不具。於諸有情。遍與不遍。皆得不律儀。近事戒亦然。隨受多少。皆得戒也。唯除八戒。以時促故。要須具支。及遍有情。方發戒也。不律儀者。謂諸屠羊.屠雞.屠豬.捕鳥.捕魚.獵獸.劫盜.魁膾.典獄.縛龍.煮狗.罝弶.惡王.典刑.罰人.聽察.斷罪等人。言縛龍者。謂以咒術。繫縛龍蛇。戲樂求物。以自存活。煮狗者。西國惡旃陀羅人。呼為煮狗。或可煮狗以充所食。聽察者。謂御史等。斷罪者。謂大理等。

從此第三。明得惡處中。論雲。已說從彼得不律儀。得不律儀及餘無表。云何方便。未說當說(餘無表者。謂處中也)。頌曰。

諸得不律儀 由作及誓受

得所餘無表 由田受重行

釋曰。上兩句。得惡戒方便。下兩句。得處中方便。得不律儀。由二種因。一者由作。二者由誓受。由作者。謂彼生在不律儀家。初作殺等。起加行時。便發惡戒。謂生屠家。少小見殺。起誓心輕。不發惡戒。要作殺等。得不律儀。二由誓者。謂生餘家。為活命故。懷殺害心。便發誓言。我從今日。乃至命終。謂我當作如是事業養活自身。起誓心時。便發惡戒。謂生餘家。少小已來。未曾見殺。誓心必重。故發惡戒。得所餘無表者。餘謂餘處中無表也。由田受重行者。得處中因也。一者。由田。謂於如是諸福田。所施園林等。彼施無表。初施便生。二者。由受。謂自誓言。若未禮佛。不先食等。於其齋日。誓常施食。但起誓心。便發無表。三者。由作。謂起如是殷重作意。行善行惡。便發無表。由此三因。得餘無表。

此下大文第四。明捨差別。就中一捨別解脫。二捨定道戒。三捨不律儀。四捨處中。五捨諸非色。此下第一。明捨別解脫。論雲。如是已說得律儀等。捨律儀等。未說當說。且初云何。捨別解脫戒。頌曰。

捨別解調伏 由故捨命終

及二形俱生 斷善根夜盡

有說由犯重 餘說由法滅

迦濕彌羅說 犯二如負財

釋曰。前四句。有宗。第五句。經部。第六句。法密宗。後兩句。有宗通難。言調伏者。意顯律儀。由此能令根調伏故。除近住戒。所餘律儀。由四緣捨。一由故捨者。須具三緣。一由意樂厭戒心故。二對有解人相領解故。三發有表業謂陳捨辭違受表故。三緣有闕。捨戒不成 非唯起心。謂在夢中。捨不成故 非唯起表。癡狂心等。不成捨故。非唯此二。對傍生等。捨不成故。故具此三。方成故捨。二由命終者。戒依身得。所依捨時。戒隨捨故 三由二形俱生者。謂男女根生。由所依變。心隨變故。又二形人。非戒依故。四由斷善根者。戒依心發。善心既斷。戒亦隨捨。五由夜盡者。戒期限過故。捨近住戒由上五緣。所餘律儀。唯由四緣。捨謂除夜盡。總論別解脫。由五緣捨有說由犯重者。經部師。雲於四重禁。若隨犯一。亦捨勤策及苾芻戒。餘說由法滅者。法密部宗。正法滅時。捨別解脫。戒以法滅時一切學處結界羯磨皆止息故。犯二如負財者。薩婆多宗。釋犯重不捨戒也。所以然者。非犯一邊一切律儀應遍捨故。如犯僧殘等。亦不捨戒也。然有二名。謂持犯戒。如有財者。負他債時名為富人及負債者。犯戒亦爾。若於所犯發露悔除。名具尸羅。不名犯戒。如還債者但名富人。今略敘兩宗。經部宗所以言犯重捨戒者。以世尊言若犯重者非釋迦子。害沙門性。破苾芻體。壞滅墮落立他勝名(波羅陀夷。此雲他勝。惡法名他。他來勝己也)。世尊既言非釋迦子等。明知捨戒也。有宗通雲。此經中言非苾芻者。謂非勝義苾芻。勝義苾芻是諸聖人。由犯重故。不成聖果故。言非苾芻。又經部引律明四苾芻。一名相似苾芻(謂俗人假名苾芻也)。二自稱苾芻(謂犯重自稱苾芻也)。三乞丐苾芻(謂出家人。以乞自活)。四破惑苾芻(謂聖人也)。律文既說犯重。非是苾芻。名自稱苾芻。故知捨戒也。又有宗引經。證不捨戒。如世尊說。純陀當知。沙門有四。更無第五。所言四者。一勝道沙門(謂佛獨覺。自然覺故)。二示道沙門(謂舍利弗。說法示道故也)。三命道沙門(阿難以戒定慧。為命故也)。四污道沙門(犯重比丘也。律雲摩訶羅。謂老比丘喜盜他物也)。此經既說犯重。名污道。仍號沙門。明知有戒 經部通雲。相似沙門。名為沙門。非有戒體名沙門也。詳論主意。經部為正。故論主調有宗言。若如是人。猶有苾芻性。應自歸敬禮如是類苾芻。前法密宗論主破雲。正法滅時。雖無一切結界羯磨及毘奈耶。未得律儀。無新得理。而先得者。亦無捨義。

從此第二。明捨定道戒。論雲。靜慮無漏。二律儀等。云何當捨。頌曰。

捨定生善法 由易地退等

捨聖由得果 練根及退失

釋曰。捨定生善法者。標也。由易地退等者。明二緣捨。一易地捨。謂從下地。生上地時。舍下地法也。或上地沒。生下地時。捨上地法也。二由得退。謂獲勝定。還退失時。頌言等者。等取捨眾同分。亦捨少分殊勝善根。少分殊勝善根者。唯煖等四。名殊勝善。若異生捨。命終時捨 或生當地。或生上地。皆捨煖等。既當地捨。故非易地。以易地捨唯上下故。明捨定戒。由上三緣。如色界定由易地退捨。捨無色定亦如此也。唯無律儀。與色界異。捨聖由得果練根及退失者。明三緣捨聖也。一由得果。若得後果。捨前果道。及向道故。二由練根。謂轉根時捨鈍根道故。三由退失。退失果道勝果道故。向道名勝果道。趣勝果故。此文總明捨無漏法。戒隨法故。故捨無漏戒。亦同上三緣。

從此第三。捨不律儀。論雲。如是已說捨諸律儀。不律儀。云何捨。頌曰。

捨惡戒由死 得戒二形生

釋曰。捨不律儀。有三種緣。一者由死捨所依故。二由得戒。謂得別解脫戒。或得靜慮律儀。惡戒便捨。三由二形生。所依變故。論雲。住惡戒者。雖或有時起不作思。捨刀劍等。若不受得諸善律儀。諸不律儀。無容棄捨。譬如雖避發病因緣。不服良藥。病終難愈。

從此第四。捨處中無表。論雲。處中無表。捨復云何。頌曰。

捨中由受勢 作事壽根斷

釋曰。處中無表。捨由六緣。上句由字下句斷字。六度言之。一由受斷。謂捨所受。作是念言。我從今時。棄先所受。二由勢斷。謂由淨信煩惱勢力。所引無表。彼二限勢。若斷壞時。無表便捨。三由作業斷。謂如所受後更不作。如先禮佛今不作也。四由事物斷壞故。捨謂以所施寺舍敷具。制多園林。及所施為。罝網等事壞。無表便捨。五由壽命斷。命斷壞時。無表便捨。六由根斷。根謂善根。本因善根。發處中無表。今起加行。斷善根時。便捨善根所引無表。頌文根字。理應通不善根。謂起加行。斷不善根。便捨不善根所引處中無表。論文唯言斷善根者。影取不善根也(言加行者。處中劣故。但加行時。捨也)。

從此第五。捨非色善染。論雲。欲非色善。及餘一切非色染法。捨復云何。頌曰。

捨欲非色善 由根斷上生

由對治道生 捨諸非色染

釋曰。捨欲非色善者。此有二緣。謂心等善。名非色善。一由根斷。謂斷善根。二由上生。謂生上界。捨諸非色染者。諸謂三界。三界非色染者。心等法也。由一緣捨。謂由對治道生。若此品類。對治道生。當捨此中所有煩惱及彼助伴(助伴者。相應俱有能得也)。

從此大文第五。約處成善惡。論雲。善惡律儀。何有情有。頌曰。

惡戒人除北 二黃門二形

律儀亦在天 唯人具三種

生欲天色界 有靜慮律儀

無漏並無色 除中定無想

釋曰。惡戒人除北二黃門二形者。明惡戒處。於人趣中。唯三洲有。除北俱盧。彼無極重無慚愧故。故無惡戒。於三洲中。除黃門等。亦無惡戒。扇搋半擇。名二黃門。律儀亦在天者。人天兩趣。容有律儀。於人趣中。除北俱盧。彼無受戒。無別解脫戒 不入定故。無定道戒 二形等人。亦無善戒。於一身中。起男女欲俱增上故。又無志操。於正思擇。無堪能故。無有極重慚愧心故。扇搋等身。如鹵咸田。不生嘉苗惡草。故無善戒惡戒也。唯人具三種者。謂具別解脫。靜慮無漏。三種律儀。別解脫戒。天趣無也。生欲天色界有靜慮律儀者。此二界中。俱能入定。有靜慮戒。於無想天。唯得成就。無色界無。謂無色故。無漏並無色者。謂無漏戒。欲色界有。並在無色。於無色界。雖不現行。而得成就。聖人生在無色界中。成就色界過去未來無漏律儀。法前後得。得不失故。除中定無想者。謂於色界。中定梵王。及無想天。唯是異生。無無漏戒故。須除也。餘十六天。有聖人故。皆容得有無漏律儀。

從此大文第二。釋經諸業。就中有十一。一明三性業。二明福等三業。三明三受業。四明三時業。五明身心受。六明曲穢濁。七明黑黑等。八明三牟尼等。九明三惡行等。十明十業道。十一明三邪行。

從此第一。明三性業。論雲。且經中說。業有三種。善惡無記。其相云何。頌曰。

安不安非業 名善惡無記

釋曰。謂安穩業。說名為善。得可愛果。濟眾苦故 不安穩業。名為非善。招非愛果。損有情故 言非業者。非前二業。立無記名。不可記為善不善故。

從此第二。明福等三業。論雲。又經中說。業有三種。福非福等。其相云何。頌曰。

福非福不動 欲善業名福

不善名非福 上界善不動

約自地處所 業果無動故

釋曰。初句標。次下釋。福非福。不動者。標也。欲善業名福者。招可愛果。益有情故 不善名非福者。招非愛果。損有情故 上界善不動者。上二界善。名不動業。問豈不世尊說下三定。皆名有動。答初禪有尋伺動。二禪有喜受動。三禪有樂受動。故立動名。不動經中。據能感得不動異熟。說名不動。問如何有動。定招無動異熟。為答此問。故頌言約自地處所業果無動故。雖下三定有災患動。約處言之。業果不動。如初定業招初禪果。初禪處定。無容轉令二地處受。業果處定立不動名。然欲界中。有天等業。由別緣力。轉人等中受。故非不動。

從此第三。明三受業。論雲。又經中說業有三種。順樂受等。其相云何。頌曰。

順樂苦非二 善至三順樂

諸不善順苦 上善順非二

餘說下亦有 由中招異熟

又許此三業 非前後熟故

順受總有五 謂自性相應

及所緣異熟 現前差別故

釋曰。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受。順樂苦非二者。標也。一順樂受業。二順苦受業。三順不苦不樂受業等。即非二也。善至三順樂者。釋順樂受。始從欲界。至第三禪。所有善業。名順樂受。諸不善順苦者。釋順苦受。欲界不善業。名順苦受業。上善順非二者。釋不苦不樂受。第三禪上。從第四禪。乃至有頂。所有善業。名為上善。名順不苦不樂受業。論雲。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧。此中名受(解雲。此相應俱有名資糧也)餘說下亦有由中招異熟者。有餘師說。第三禪下。亦有第三順非二業。中謂中間禪也。由中定業。招中異熟故。明知下地。有不苦不樂受業。謂生中間。唯有捨受。故彼業感順非二果。又許此三業非前後熟故者。引證意明下地有捨異熟。此是發智本論說也。彼雲。頗有三業非前非後受異熟耶(解雲。同一時受。言非前非後也)彼論答曰。有謂順樂受業色。順苦受業。心心所法。順不苦不樂受業。心不相應行。乃至廣說(解雲。順樂色者。於人天中。眼等五根。色香昧觸。順苦心心所者。謂感人天苦受及相應法。順不苦不樂受業。心不相應者。於人天中。命根眾同分。得四相此是第一節文 於廣說中。更有一節文。俱舍略引。但言乃至廣說。第二節文。順樂受業。心不相應行。能感人天命根等四。順苦受業色者。謂感人天中。色香味觸順不苦不樂受業。心心所法。此業能感不苦不樂受。及相應異熟也)。今引彼文。意取第二節文為證以說不苦不樂受。業感不苦不樂受異熟。明知欲界。有捨異熟。以本論說三業俱時受異熟果。由此證知。下地亦有順非二業。非離欲界有此三業俱時熟故。上界無苦故。三業之言唯說欲界 問豈不業是善惡。受果無記。此業與樂。體性既殊。如何說為順樂受等。答業能為因。利益樂受。故約利益。說名順受。或復此業。是樂所受。謂樂是業。異熟果故。果領於因。此即所受順能受也。或復彼樂。是業所受。由此能受樂異熟故。因受於果。此即能受。順所受也。順受總有五者。標也。總說順受。略有五種。謂自性相應者。已下別釋也一自性順受三受為體自性是受故。自性不違。名為順受。二相應順受。以觸為體。謂觸與受相應。名相應順受。如契經說。順樂受觸。乃至廣說。及所緣異熟者。第三所緣順受。色等六境為體。謂所緣境。順能緣受。名所緣順受。四異熟順受。謂感異熟業。順異熟果。故名異熟順受。如契經所說。順現受業。乃至廣說。現前差別故者。第五現前順受。現謂現在。受正現行。即是受體。現前不違。名現前順受。言差別者。上說五受。是差別也。此前所說。順樂受等。於此五中是第四異熟順受。由業能招受異熟故。雖業與受體性有殊。而得名為順樂受等。

從此第四。明三時業。就中一明四業。二明差別。三明中有業。四明定業。五明現法果業。六明業即受果。此下第一。明四種業。論雲如是三業。有定不定。其相云何。頌曰。

此有定不定 定三順現等

或說業有五 餘師說四句

釋曰。此有定不定者。標也。此前三業。有定不定。定三順現等者。別釋也 定有三業。一順現法受。謂此生造。即此生受。二順次生法受。謂此生造。第二生受。三順後法受。謂此生造。第三生後。受 依經部說。順現受業。其力最強。必受現生受。若順生受業。其力稍劣。必受生後受。不受現受。順後受業。其力最劣。不受現生。唯受後受。隨初熟位名順現等 並不定業。合成四種。言不定者。不定受故。謂不定受異熟故。或於三世。時不定故。立不定名。或說業有五者。或有欲令不定受業。復有二種。謂於異熟。有定不定。開為二種。一異熟定時不定。謂果必受。於三世時。即不定也。二異熟與時俱不定謂果與時俱不定受也。但有果定時不定業。無有時定果不定者。但於時定。於果必定。以時離異熟無別性故。四業五業。開合為異其理無別 餘師說四句者。謂餘譬喻師說。業分八種。故為四句。彼許時定於果不定。於不定中。時複分三。兼前五業故。成八種 第一句者。於時分定異熟不定。謂順現等三業。三世時定。於果不定。若現世受其果。即受現。若不受永更不受。於時必定。於果不定。順現既然。生後亦爾。此分三種。一謂順現定。果不定。二順生定。果不定。三順後定。果不定 第二句者。有業於異熟定。於時不定。謂不定業。定得異熟。此但為一。謂果定時不定 第三句者。有業於二俱定。謂順現等。定得異熟。此有三種。一謂順現時果俱定。二謂順生時果俱定。三於順後時果俱定 第四句者。有業於二。俱不定。謂時不定業。非定得異熟。此但為一。謂果不定。時不定。論雲。彼說諸業。總成八種。謂順現受。有定不定。乃至不定。亦有二種(解雲。順現等三定者。第三句是也。順現等三不定者。第一句是也。第四不定中定者。第二句是也。不定中不定者。第四句是也)。

從此第二。明差別。論雲。於此所說業差別中。其相云何。頌曰。

四善容俱作 引同分唯三

諸處造四種 地獄善除現

堅於離染地 異生不造生

聖不造生後 並欲有頂退

釋曰。四善者。論主評取。說四業家於理為善。但於時中。說定不定。釋經所說四業相故。容俱作者。今此四業容一時作。謂於一時。自行淫欲。遣使行殺。或盜或誑。業道齊成。或一感現。或一感生。或一感後。或一不定。一時造四 未必皆爾。故說容言 問幾業能。引眾同分耶。答頌言引同分唯三。於四業中。除順現受。現身同分。先業引故。問何界何趣。能造幾業。答頌言諸處造四種者。已下句共答此問也。總而言之。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。容造四種。地獄善除現者。此下約別論也。於地獄中。四種善業。除順現受。無愛果故。惡容造四。堅於離染地異生不造生聖不造生後者。不退性名堅。此通異生及聖也。彼於離染地。若不退異生。不造生業。以不退性離此地染。於第二生必不生故。故無生業。容造餘三。不退聖人。於離染地。不造生後。以不退性必無還生下諸地故。故無生後。容造餘二。並欲有頂退者離欲聖人。及有頂聖。雖有退墮。而亦不造欲界有頂生後二業。同前不退聖故。頌致並言。夫從離欲有頂。退者必是退果。諸退果者。必不命終。還修得果故。於離染地。永更不生。故無生後業也。

從此第三。明中有造業。論雲。住中有位。亦造業耶亦有云何。頌曰。

欲中有能造 二十二種業

皆順現受攝 類同分一故

釋曰。於欲界中。住中有位。容有能造二十二業。謂中有位。胎內五位。胎外五位。中有能造此十一位定不定業故。名二十二。皆順現受攝類同分一故者。中有所造。十一種定業。皆順現受攝。以中有身與生有十位。一類同分。無差別故。此一同分。同一業引。故類無別。由類無別故。此定業。皆順現攝。又此中有。由與生有同業引故。故不說有順中有受業。此即是彼順生順後。順不定業所引生故。

從此第四。明定業相。論雲。諸定受業。其相云何。頌曰。

由重惑淨心 及是恆所造

於功德田起 害父母業定

釋曰。諸定業相。略由四因。一由重惑及重淨心。謂重煩惱。或重善心。所造業也。二及是恆所造。雖不重心造但恆所造也。三於功德田。起謂佛法僧。或得勝果者。謂預流無學。或得勝定者。謂慈定。滅定 於此田所雖無重惑及重淨心。亦非常行。以田勝故。必定受業。第四於父母所隨輕重心。行損害事。業果必定。此上四因。皆定業攝。

從此第五。明現法果業。頌曰。

由田意殊勝 及定招異熟

得永離地業 定招現法果

釋曰。由田意殊勝者。一由田勝。二由意勝。由田勝者。聞有苾芻。在僧眾中。作女人語。便變為女。由意勝者。聞有黃門。救脫於牛黃門事故。轉為丈夫。此等傳聞。其類非一。得永離地業定招現法果者。此顯報定時不定業謂阿羅漢人。不還隨在何地離此地染。名得永離地業。此永離地業聖未離染時。於此地中造善惡業。及離染位所修善業。此等諸業。於異熟定時不定者。此業必能招現法果。謂於此地。更不受生。故招現果。若於此地。有生後定業。彼必定無永離染義必於生後。受異熟果。若於異熟及時。俱不定者。由永離染故。更不受異熟。

從此第六。明業即受。論雲。何田起業。定即受耶。頌曰。

於佛上首僧 及滅定無諍

慈見修道出 損益業即受

釋曰。於佛上首僧者。佛於僧中。最為上首。名上首僧。佛雖非聲聞僧。而是聖僧攝也。及滅定無諍者。此下有五。一從滅定出。謂此定中。得心寂靜。以無心故。極似涅槃故。初出此定。是勝上依身。二從無諍定出。謂此定中。止他煩惱。謂緣無量有情為境故。初出此定。無量勝功德。熏身相續轉慈見修道出者。三從慈定出。謂此定中。緣無量有情為境。增上安樂意樂隨逐故。初出此定無量勝功德。熏身相續轉。四從見道出。謂此見道。永斷見惑故。初出定時。淨身續起。五從修道出。謂此道中。永斷修惑得阿羅漢。故出此道時。淨身相續起。此上五種。取初出定。名功德田。若行損益。其業即受。

從此第五。明二受。就中一明二受。二明心狂等。今即是初明二受。論雲。頗有唯招心受異熟。或招身受非心受耶。亦有云何。頌曰。

諸善無尋業 許唯感心受

惡唯感身受 是感受業異

釋曰。諸善無尋業者。謂從中定已上。乃至有頂善。此名無尋業。唯感心受。身受必與尋伺俱生。故無尋業。不感身受。惡唯感身受者。惡唯招苦。苦在五識。故招身受。心俱苦受。決定名憂。憂非異熟。故惡不感心受異熟。

從此第二。明心狂等。論雲。有情心狂。何識因處。頌曰。

心狂唯意識 由業異熟生

及怖害違憂 除北洲在欲

釋曰。心狂唯意識者。以五識身無分別故。必無心狂。是故心狂。唯在意識。由業異熟生者。已下明狂總有五因。一由業異熟。謂由彼用藥物咒術。令他心狂。或令他飲藥毒藥酒。或現威嚴。怖禽獸等。或放火燒山。或造坑阱。陷損眾生。或餘事業令他失念。由此當來感別異熟。能令心狂。及怖害違憂者。第二由怖。非人驚怖遂致心狂。第三由害。謂惱非人。非人瞋故。傷害支節。能令心狂。第四由違。大種乖違。能令心狂。第五由憂。謂喪親愛。愁憂發狂。如婆私吒等。除北洲在欲者。明處也。欲界五趣。皆容有狂。地獄恆狂。餘趣容有。欲界聖中。佛無有狂。自餘諸聖。大種乖違。容有心狂 無異熟生。由得聖故。亦無驚怖。超五畏故(不活畏。惡名畏。大眾畏。死畏。惡趣畏也)。亦無傷害。非人敬故。亦無愁憂。證法性故。

從此第六。明曲穢濁。論雲。又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌曰。

說曲穢濁業 依諂瞋貪生

釋曰。說者經說也。依諂生三業名曲。依瞋生三業名穢。依貪生三業名濁也。

俱舍論頌疏論本第十五

上篇:俱舍論頌疏論本

下篇:羯磨儀式