佛弟子文庫

佛弟子文庫(第三講)

請大家打開講義第七面,甲二、正宗分

前面序分是讚歎釋迦牟尼佛,從最初的出生、出家、成道,乃至轉法輪、入涅槃,把佛陀一生所成就自利與利他的功德,作一簡略說明,這是讚歎說法主的功德。以下的正宗分正式說明佛陀的遺教,在正式解釋佛陀遺教之前,先說明修學佛法的內涵中,最為基礎也是最為重要的兩個法門:深信業果,皈依三寶。

(一)深信業果:身為佛弟子,首先對於生命果報應該生起信心。一般人總是覺得生命果報只是一種偶然,整個生命就只有今生,沒有過去生命,也沒有未來生命。這種只有今生的生命觀,引生了「及時行樂」的思考模式,對來生生命沒有任何目標與期待,所以他自然不會斷惡修善,完全憑著自己感覺來做事,這是顛倒的凡夫心。

我們對生命果報體相信「恆轉如暴流」,生命是一個沒有窮盡的水流,它有過去、今生,及來生的生命,這無量無邊的水流在三界六道流轉中,由自己身口意的業力,決定成就安樂果報,或成就痛苦果報。若創造善業,來生召感安樂果報,若造罪業,來生則召感痛苦果報,所謂「萬般皆是業,半點不由人。」果報是由業力所創造,這是初學佛法時的深信業果。從深信業果中,思惟無量劫來在三界的流轉中,我們的生命累積了很多生死的業力,所以我們是業力凡夫,憑靠自己的力量並沒有出離三界的因緣。其次,我們相信三寶有大威德力,它決定能救拔我們,所以從業果的思惟,帶動我們真實皈依三寶,祈求三寶的救護。

(二)皈依三寶:皈依三寶在修學內涵上,有兩種的不同:

(1)佛在世時:佛在世時,佛陀心中有根本智及後得智,佛陀我空法空的根本智,使佛陀安住在寂靜安樂的涅槃中,這是自受用功德;佛陀的後得智能觀察眾生根機,開示眾生適當的教法。所以佛在世時,皈依三寶是「以佛為師」,只要我們親近佛陀,他就知道我們的根機適合修學何種法門,若遇到障礙,佛陀也知道如何引導我們解脫障礙,所以在三皈依中,佛在世時是以佛為師。

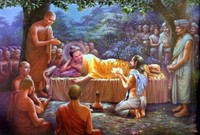

(2)佛滅度後:當佛陀入滅後,佛陀的色身已不存在,我們再也不能聽聞佛陀的法音,這時的皈依三寶是「以法為師」,佛陀一生中所宣說的教理,經過弟子們結集而輾轉流通於後世的戒定慧法門,就變成我們在像法與末法時代的皈依處。所以在佛陀將滅度,眾生變成要「以法為師」,佛陀就必須在無量的戒定慧法門中,作一簡單扼要的開示,標出重要處,使弟子們修行有標準,這是正宗分的佛陀遺教。

蕅益大師對正宗分分成兩科:

乙一、明共世間法要。乙二、明不共世間法要。

首先要修共世間法要,所謂「共世間」是指共於世間君子所修的人天善法,這是依止持戒修福而成就人天安樂果報。其次,「不共世間法要」是世間法或外道所沒有,只有佛法才有宣說,修此「不共世間法要」能成就出世的解脫功德,這是透過修學禪定與智慧而成就永恆的解脫。

在共世間的人天善法中分成三科:

丙一、對治邪業法要。丙二、對治止苦法要。丙三、對治滅煩惱法要。

先看丙一、對治邪業法要,邪業是指邪惡的業行,邪業會障礙修學聖道。對治邪業法要是指持戒,透過持戒以對治邪業。持戒又分成四科:

丁一、明根本清淨戒。丁二、明方便遠離清淨戒。

丁三、明戒能生諸功德。丁四、說勸修戒利益。以下先看第一科明根本清淨戒。

丁一、明根本清淨戒

汝等比丘,於我滅後,當尊重珍敬「波羅提木叉」。如闇遇明,貧人得寶。當知此則是汝等大師,若我住世,無異此也。

首先佛陀在滅度之前先講根本清淨戒,根本清淨戒有四條戒:不殺、不盜、不淫、不妄。佛陀在宣說所依止法門之前,招呼了「汝等比丘」,在後面的經文也處處談到「汝等比丘」,蕅益大師說這有三層意義:

(一)示遠離相:比丘是出世的聲聞眾,他有遠離世間雜染相的功能,所以「汝等比丘」表示這是聲聞眾所修學的當體法門,聲聞眾是當機眾。

(二)示摩訶衍方便道:摩訶衍就是大乘,佛陀講「汝等比丘」,這也等於要求所有菩薩應該共同修學,因聲聞法是大乘菩薩的前方便,菩薩若沒有聲聞法的自利作為基礎,自然也沒有清淨的菩薩道,所以佛陀講「汝等比丘」,這也表示是大乘佛法的前方便。

(三)示四眾之首:佛陀的出家二眾與在家二眾的四眾弟子中,比丘是四眾之首,所以舉其首以該四眾,也就是說,即使你是人天乘的根機也應修學,因比丘是四眾之首。

所以從義理上來說,佛陀招呼「汝等比丘」,以下經文所攝受的當體雖是聲聞眾,但它旁通菩薩眾與人天眾的根機,這表示五乘根機的眾生都必須修學此佛陀的遺教。於我滅後,佛陀滅度以後,這以下的法門就是諸位要修行的法門。

「當尊重珍敬波羅提木叉」:「波羅提木叉」是「別別解脫」,佛陀所製定的戒法,包括在家的五戒、八戒,乃至出家的比丘戒、比丘尼戒,如果能奉持這些戒法一分,就能得到一分的解脫,奉持十分,就能得到十分的解脫,故稱為「別別解脫」。蕅益大師說,佛陀要我們尊重珍敬戒法,這有一層涵義:

佛陀有二身,一者色身,二者法身。佛在世時,弟子依止佛陀色身,跟佛陀共住,聽聞佛陀的教誨以滅惡生善。但佛陀的色身也有生老病死,它是一種生滅之法,色身有生也就有滅,我們無法長久依止,只能暫時依止。現在佛陀即將滅度,他不要我們依止他的色身,而應依止佛陀的法身而住,佛的法身是無漏的戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身等五分法身。

譬如《阿含經》講到舍利弗尊者即將滅度,阿難尊者非常悲痛,無法接受舍利弗尊者要入滅的事實,佛陀就找來阿難尊者說:「舍利弗的色身要滅度,他內心的戒身、定身、慧身是否有入滅?」阿難尊者答說:「否也,世尊。」這是說,身為佛弟子,佛陀是我們的皈依境,但佛陀的色身也有生老病死,所以弟子們面臨佛陀的滅度非常悲痛,感到頓失依護。佛陀安慰弟子們,在佛陀滅度後,應依止他的法身而住,這法身包括戒定慧,這裡先解釋依止戒身而住。應該如何依止戒身而住呢?佛陀講出兩個方法:

(一)尊重:靈芝律師對這段經文解釋說:「保持不失,謂之尊重。」既然依戒法而安住,首先要不斷的憶念戒體。我們曾經在三寶面前發願:「誓斷一切惡,誓修一切善,誓度一切眾生。」許下修學佛法的目標之後,這時應不斷的憶念,自己已不是過去的我,過去的我已全部死亡,現在是新生命的開始,自己已受戒法,內心許下誓願斷惡、修善、度眾生,怎能起邪惡念頭做錯誤行為呢?這就是我們不斷的憶念戒體,我們這念心所產生的防非止惡的功能也會不斷增加。能憶、能持、能防。這就是依止戒身而住的第一個方法:尊重。

(二)珍敬:靈芝律師說:「謹慎不慢,謂之珍敬。」對外在身口二業的行為,應謹慎護持戒行,不要對戒法生起輕慢之心,這是珍敬戒法。

佛陀在滅度之前告訴弟子們,應當尊重與珍敬佛陀所製定的戒法。為什麼要如是依止戒法而住呢?佛陀接著說明依止戒法而住的功德:「如闇遇明,貧人得寶;當知此則是汝等大師,若我住世,無異此也。」弟子們雖面臨佛陀色身的滅度,如果能如法的尊重珍敬戒法,我們的生命會有兩種功德:

(1)如闇遇明:「闇」是指過去生中我們所累積的煩惱跟罪業,這譬喻為黑暗;戒法就像黑暗中的光明,若能尊重珍敬戒法,就能破除心中所累積的煩惱跟罪業,有這種破惡的功能,如法的持戒能滅除罪障。

(2)貧人得寶:貧人是指無量劫中,我們內心沒有佛法的善根,缺乏佛法的「信、進、念、定、慧」的善根。如果能如法持戒,就能增長我們對三寶的信心,乃至於有精進心、智慧心等,所以持戒有生善的功能。

所以佛陀說:「當知此則是汝等大師,若我住世,無異此也。」佛陀所製定的戒法,猶如我們殊勝的導師。如果我們生長於佛在世時,跟佛陀同住,他所能給我們的功能也是滅惡生善。即使佛陀已不在世,若尊重珍敬佛陀的戒法,我們也能產生滅惡生善的功能,所以如果能如法持戒,就跟佛陀同住無異,故說「若我住世,無異此也。」這是佛陀在臨命終時的第一個交代,要我們善加受持四眾戒法,以產生滅惡生善的功能。

《楞嚴經》也非常強調四眾戒法,說四眾戒法是三世諸佛的四種「清淨明誨」。《楞嚴經》說,積集善業有兩種情況:

(一)召感有漏的福報。

(二)成就清淨的功德。

而清淨功德生起的關鍵,就以四眾戒法作為判定標準,所以說是四種清淨明誨。《楞嚴經》以殺生為例,譬如你雖造善業,廣泛的修佈施、忍辱、精進、禪定等,這些善業很強,但你殺心也很重,來生會因善業的關係而墮落神道,如果福報大者為鬼王,福報小者為鬼兵鬼將等。中國歷史上有些民族英雄或革命烈士,他們也是積集很大的善業,為公為眾,但殺業重則很可能墮為鬼王的境界,因這四種清淨明誨是判定成就尊貴果報或卑賤果報的標準,所以若積集善業卻又廣造殺業,容易墮為神道。

其次,若積集善業卻犯偷盜,則容易墮為邪道,邪道是山精鬼怪,他們白天不敢現身,晚上才敢出來做些偷雞摸狗的事情,偷盜的業力有這樣的果報。

第三邪淫,邪淫的業力容易召感魔道,如今生善業強,則來生做為魔王,善業弱則為魔民與魔女,所以淫業是召感魔眷屬的因緣。

第四妄語,妄語是邪曲之心,這使所修的善法都不能成就。

以上四種清淨明誨是三世諸佛講到因緣果報時,它是清淨果報或雜染果報的判定標準。所以佛陀在臨滅度時教誨說,修行人的首要之務是護持四眾戒法以滅惡生善。

丁二、明方便遠離清淨戒

依本經的解釋,持戒的功德有兩種:

(一)成就功德。(二)成就安穩。

如果違犯根本戒法,則失去清淨的功德,即使修種種佈施、放生的善業,若違犯四眾罪法,善業不能成就尊貴身,只能在卑賤身或畜生道享受福報,所以四眾戒法影響了我們功德是否能成就。

以下「方便遠離清淨戒」是遮戒,若違犯以下的戒法,功德雖仍存在,但會受折損而變得不安穩。所以前一科的根本清淨戒影響了功德的有無,以下這一科影響功德的安穩性。

持淨戒者,不得販賣貿易,安置田宅,畜養人民、奴婢、畜生,一切種植,及諸財寶。皆當遠離,如避火坑。不得斬伐草木,懇土掘地。

蕅益大師對方便遠離清淨戒的註解有三科,這一科是說明遠離凡夫的增過,凡夫在以下的十一件事,容易增長過失,故要遠離。

(一)不得販:販是方便求利,這是買賤賣貴,以低價買進,等高價賣出,這稱為販,這是假借買賣,求取利養。

(二)不得賣:賣是現前求利,這跟方便求利有何差別?販是剛開始就有賣出的動機,把買賣當做職業。而「賣」在買時並沒有想要賣出,但後來不需要了,就以高價賣出,這就形成賣,它是以現前因緣而成就利養。

(三)不得貿易:販賣都是與金錢有關,都透過金錢的媒介。貿易則沒有經由金錢,而是以物易物,以自己之物交換別人之物,由以物易物中獲得價差,這也是求取利養。

以上三種販、賣、貿易,容易增長我們的貪慾煩惱。依戒律的涵義,販、賣、貿易這三件事可從兩方面來說:

(1)如果出家眾跟出家眾間是可以以物易物,但不能有投機的價差,當初是什麼價錢就以這個價錢跟對方交換。

(2)出家眾跟居士當中,不能有任何的販賣貿易。如果僧團有種植水果或其它東西要賣,應該通過居士作為代表,不能直接由出家眾跟居士做販賣貿易,只能開緣由居士跟居士做販賣貿易。

(四)不得安置田宅:安置田宅是廣泛購買田地屋宅,這有求多安穩的過失。求多安穩為什麼是一種過失呢?依佛法之意,出家眾對三界果報的心情是「觀三界如牢獄,視生死如冤家。」對三界果報要有無常、痛苦的感受,如是而啟發精進追求聖道、精進皈依三寶的決心。如果廣泛安置田宅,則出離三界之心就鬆懈了,而出離心是整個修行的動力,所以如果鬆懈了出離心,即使廣泛的拜懺、念佛,這些善業變成沒有方向,所以廣泛的安置田宅,容易對三界果報產生執取,則臨命終時,很可能對正念造成罣礙,所以佛陀勸我們不要安置田宅,當然如果是為了三寶的因緣是可以開緣的。

(五)不得畜養人民:這「人民」是指外眷屬,內眷屬是徒弟,對徒弟要以法以食教育他。外眷屬是指不是佛教徒的工作者,他可能是水電工或土木工等,他本身不是佛教徒,而他的身口意有過失,既然不是同修梵行是不能共住的,他的行為會染污整個清淨的僧團,所以佛陀要我們不能畜養人民,有事情請他來工作,工作完畢就請他回去。

(六)不得畜養奴婢:前面的人民是工作者,這裡的奴婢是侍奉生活起居的僕從。出家眾不能請印度尼西亞佣、菲律賓女佣等,為什麼呢?因這有增長高慢心的過失。如果請奴婢為我們做事,時間久後,內心總覺得高人一等,這高人一等的心,會障礙修學佛法的進步,所謂「我慢山高,法水不入。」有高慢心就很難聽從別人的勸諫,聽不進別人的勸諫則很容易栽跟頭,所以不能畜養奴婢。

(七)不得畜養畜生:蕅益大師解釋畜養畜生有二:

(1)求利養而畜養畜生,如養雞養鴨而販賣,這容易造成殺生的助緣。

(2)不能畜養像貓、狗的畜生,因貓、狗會追殺老鼠等弱小動物,畜養牠們也可能造成殺生的因緣,所以要避免。

(八)不得一切種植:一切種植包括種菜、水果、樹等,因這有多諸雜務的過失。人的精神體力有限,若將精神體力用在種植上,精神體力耗盡,修止觀時就會打瞌睡,所以多諸雜務障礙修學聖道。

(九)不得集諸財寶:積集財寶會造成慳貪心。理論上,一個人財富愈多,就愈慷慨愈肯佈施,但事實上剛好相反,財富累積愈多,會愈慳貪。有十萬元時,目標就鎖定一百萬,等到有一百萬時,就擬定目標為一千萬,為什麼這樣呢?因貪慾是不可能滿足的,慾望愈受刺激,它愈廣大。佛陀的智慧告訴我們,多餘的錢財要趕快佈施出去。當然若為弘揚三寶的因緣而蓄存財寶,這是可以開緣,若為個人積蓄錢財則很容易造成慳貪心。

(十)皆當遠離,如避火坑:對於前面九條的過失,自己心中沒有生起想要遠離之心,不把它當作火坑來避免,雖然自己沒有造作,但內心不想遠離,這是不覺悟的過失,也就是愚癡的過失。

(十一)不得斬伐草木,墾土掘地:為什麼不能砍伐草木呢?這有兩層意義:

(1)草木多數是畜生所依止的處所,很多畜生依止草木而住,故在砍伐的過程中,很容易傷害其身體,這有殺生害命的過失。

(2)高大過人頭的樹木,都是鬼神所依止的處所,稱為鬼神村,若破壞其處所,他們容易起瞋心,所以在律上說,若要砍伐高大樹木,先要跟鬼神溝通,燒香告訴他們說,今天這裡有三寶的因緣,請他們搬離此處,一星期後的某天要砍掉這棵樹,希望他們慈悲成就三寶的功德。在這一星期中,如果有出現異象,如他們託夢不想搬離,因有些鬼神很執著,他覺得住這裡很好不想搬離。當有異相出現時,就不能砍伐這些樹木,而要等待因緣。如果一星期沒有出現異象,表示他們同意你的看法。

除了草木不可砍伐,土地也不可墾掘,因土地裡有很多的畜生,如蚯蚓及螞蟻等,牠們都依止土地而住,如果我們墾土掘地,會傷害牠們的生命。所以斬伐草木,墾土掘地有傷生害命的過失,戒律上是禁止的。

以上十一條戒法都是遠離凡夫的增過,古德總結以上十一種情況有三種過失:

(一)增長煩惱:造作販賣貿易,安置田宅,很容易引生貪、瞋煩惱。

(二)妨礙修道:在這十一種情況中,種種造作會耗損很多的精神體力,對修道會產生分心與障礙。

(三)乖違威儀:出家眾與人做買賣,乃至種種的種植、砍草掘地,這些乖違威儀的事情,很容易被人譏嫌,造成眾生對三寶退失信心。

因有以上三種過失,增長煩惱,妨礙修道,乖違威儀。所以佛陀在臨滅度前,要修行人避免造作以上十一條的事情。