佛弟子文庫

佛弟子文庫(第二講)

請大家打開講義第五面:二、別明,這一科是說明經文大意。

前面的總標是引用蓮池大師的開示,以下根據天親菩薩的《佛遺教經論》,說明本經的大意。天親菩薩在造論之前也造了一些偈頌,以下是其後半段的偈頌:

為彼諸菩薩,令知方便道。

以知彼道故,佛法得久住。

滅除凡聖過,成就自他利。

佛陀為什麼宣說這部經呢?天親菩薩說,佛是為大乘菩薩而說。本經的當體雖然是聲聞法,它所對治的是三界的見思煩惱,但身為大乘菩薩要共聲聞修學本經,因大乘的凡夫位菩薩,他心中也有這種見思的過失。本經使我們在對治見思煩惱時,能正確的了知方便道,這方便道是指戒定慧法門,也就是說,若要契入涅槃,須假借戒定慧作為方便。雖然戒定慧本身不是涅槃,它是一種有為的造作,仍是生滅之法,但假借戒定慧的生滅法,能使我們趨向不生不滅的涅槃,所以戒定慧是趨向涅槃的方便。我們若能如實了知戒定慧的方便道,則有兩種的功德:

(一)滅除凡聖過:這是成就自利的功德。凡夫跟聖人在修習戒定慧時,凡夫有增益的過失,他會產生有相的執取,因這我相的執取,使戒定慧的功德無法完全開顯出來。所以凡夫在持戒修止觀時,他在心中產生我相的執取,這我相本來是不存在的,是因凡夫執取而有,故稱為增益的過失。

小乘的聖人在修習戒定慧時,產生對空性的執取,他內心安住在少事、少業、少希望住,這樣就產生一種減損的過失。本來戒定慧是為成就自利利他,但二乘的聖人因內心安住在少事、少業、少希望住,所以是一種減損的過失。若能如法的修學《佛遺教經》,則能免除凡夫的增益之過,跟聖人的減損之過。本經告訴我們,何種戒定慧的修學才合乎中道,不增也不減,如是才能完全開顯戒定慧滅惡生善的功德。

(二)佛法得久住:這是成就利他功德。佛法不共外道處,在於它的解脫道,而佛法之有解脫的功德,來自於對生命正確的觀照,亦即所謂的正見。如果佛弟子沒有戒定慧的正見,只是在表相上修學,這種表相的修學沒有觀照力的引導,只是人天的善法,則佛法跟一貫 道、基督教沒有什麼不同,也就是說,一貫 道、基督教的教法,能使生死凡夫暫時的生天,如果佛法的修學也只是使人生天而已,則佛法的尊貴處就消失了,因為它沒有比外道更加殊勝。

所以佛法的可貴處在於它的修學中,都有對生命如實觀照的正見,這是佛法之所以成就解脫的主要因素。本經使我們能正確生起修習戒定慧的正見,如是佛法的功德才能代代相傳,利益後世眾生,所以本經能使解脫道的功德久住。總之,因為知道戒定慧的方便道,成就自利與利他功德,所以佛陀在臨命終時必須加以宣說。

什麼是方便道呢?這裡根據蕅益大師的科判,畫成講表來作說明。本經的修學主要有兩個:

第一調伏粗重煩惱:這是以持戒為根本,調伏我們的粗重煩惱。這裡偏重在斷惡,這是依止六根來斷惡,分成兩部分:

(一)調伏五根:先調伏眼耳鼻舌身前五根,蕅益大師對調伏五根又分成兩段:

(1)遮止邪業(對治邪業):有些事業在造作後會在內心中產生負面功能,對戒定慧的修學有破壞性,這稱為邪業。這些邪惡事業障礙修學聖道,故要遮止避免造作。

(2)收攝五根(對治止苦):很多的煩惱都是起源於放縱五根感官的感受,故要收攝五根。

(二)調伏意根:調伏粗重煩惱的第二部分是要調伏意根,這比較重要,因為「心為業主」,對這念心的攀緣煩惱要加以收攝。以上在持戒方面是偏重都攝六根,調伏粗重煩惱。

二、勸修出世法要:這是止觀雙運,前面是持戒為本。出世法要在本經中有三個階段:勸修方便、正行、結行。

第一勸修方便:在正修止觀之前,須具足以下五種前方便,否則就不能生起止觀。

(1)無求:無求即是少欲。既然想要成就出世的功德,對於平常生活資具的慾望要淡薄些,盡量能少欲。

(2)知足:對於已經獲得的生活資具感到滿足,並知感恩。

(3)遠離:遠離不必要的人事攀緣,若人事因緣太複雜會妨礙止觀的修學。

(4)不疲倦:這是精進,要有不斷的定課,專一相續的修學。

(5)不忘念:在佛堂做完功課出來後,對於在功課中所栽培止觀的正念,保持不失,經常憶念在止觀中所栽培的觀照力。

第二勸修正行:本經能使佛法久住,滅除凡聖的過失,主要是靠禪定跟智慧,這是正行,經文中會說明如何修習禪定跟智慧。

第三勸修結行:當禪定跟智慧的功德生起後,如何能保任不失,這要不戲論,這裡的不戲論是指不顛倒,使止觀能保任不失。以上是整個經文的修學大綱。

蕅益大師說本經當體是聲聞法,但又旁通大乘。一般的持戒只是遮止邪業,對於不能做的事加以遮止,但它並沒有要求我們都攝六根,都攝六根要依止止觀,不是靠持戒。但本經在持戒時,止觀就現前,也就是說,戒引生止觀,止觀又回過來幫助持戒,所以這裡的止觀跟持戒是相輔相成,這種觀念只有在大乘的教法中,才有這樣的傳承。所以本經所對治的雖是見思煩惱,當體是聲聞法,但在實際操作時,卻有非常濃厚的大乘精神,因本經在持戒時,它有用止觀來都攝六根,在持戒時都有止觀的觀照力現前,這是本經旁通大乘的理由。

第一科、隨文釋義

入文分三。甲一、序分;甲二、正宗分;甲三、流通分。

甲一、序分

釋迦牟尼佛,初轉法輪,度阿若憍陳如;最後說法,度須跋陀羅。所應度者,皆已度訖。

蕅益大師的註解中說,這段序分主要是讚歎說法者的功德。分成兩段,第一段說明生平的功德,第二段說明臨終的功德,以下先說明生平的功德。生平功德又分為自利功德跟他利功德,「釋迦牟尼佛」這句話是說明說法者所成就的自受用功德。

依南傳佛教的記載,釋迦牟尼佛大約在二千五百多年前,也就是中國的周昭王時代,出生於印度的迦毗羅衛國,父親是淨飯王,母親是摩耶夫人。摩耶夫人於藍毗尼花園的無憂大樹下,在散步時生下釋迦太子。太子出生後,淨飯王請外道長者阿斯陀仙人為太子看相,仙人見太子具足三十二相八十種好,他就說:「太子如果是在家,以他的福德力能統領四天下,成就轉輪聖王;如果出家,則能成就無上正等正覺。」父親淨飯王因為個人的私情,希望太子在家繼承王位,統領四天下,成就釋迦族的霸業。所以太子年輕時,父親就為他建造了春夏秋冬四種宮殿,供太子享用,目的是希望假借世間的五欲,打消太子出家的念頭。

五欲的快樂夾雜煩惱跟罪業的過失,這種快樂使人「常者生厭」,所以太子在十九歲時對這五欲的快樂產生厭倦,於是帶著隨從到宮外觀看人群,他在人群中見到三種人,對他產生很大的刺激:

第一是老人,原來總有一天人會衰老,頭髮變白,皮膚起皺紋,身體虛弱。第二,他見到人會生病,疾病造成身體種種的痛苦,當病痛出現時,即使受用種種快樂也沒有意義。第三,也是最可怕的,他見到人最後會死亡,死亡來臨時,所有的安樂全部消滅。

這時太子見到人必定經過老病死三個階段,他內心產生驚怖,感到世間的快樂是如此的脆弱,如此的無常敗壞,所以太子就在十九歲時,放棄王位,出家修道。太子出家修學,有三個階段值得加以說明:

(一)五年的參學:當時印度是宗教哲學思想非常昌盛的國家,他當初參訪的外道主要是冥想外道,這是使人內心保持無想,以無想為解脫的根源。太子跟隨冥想外道修習無想,成就了種種的禪定。後來他自己覺悟,若只是讓內心保持無分別住的無想,這種境界只是「如石壓草」,不能真實消滅老病死痛苦的根源,這種禪定不是解脫之道。

(二)苦行林的修學:第二階段他走入苦行林,開始修學六年的苦行,他想假借身體的苦行,以消滅煩惱與罪業。在六年的苦行中,每天日食一麻一麥,經過六年的苦行修學後,太子如是思惟:眾生在五欲中有過多的享受,這是障礙聖道,但過度的苦行,身體虛弱以致不能專注,這樣子也障礙聖道,只有中庸才是隨順聖道。所以參學五年的禪定,乃至六年的苦行後,他知道禪定跟苦行都不是解脫的因緣。於是他離開了苦行林,接受牧牛女供養由牛奶與粥煮成的乳粥,太子吃下乳粥後,精神飽滿,進入他生命中最重要的階段,走入菩提樹下靜坐。

(三)靜坐成佛:太子在十二月初八的晚上,夜睹明星,豁然開悟,通達生命的真實相,生起了無漏智慧,成就了所謂的「釋迦牟尼佛」。以上說明佛陀的自利功德。

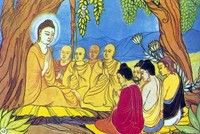

以下說明佛陀的利他功德。初轉法輪,度阿若憍陳如;佛陀成道後,最初在鹿野苑三轉四諦法門,度五比丘中的阿若憍陳如。當初太子決定出家,淨飯王因愛護兒子,就在釋迦族中挑選五位年輕人,陪伴太子修學。當太子修學苦行時,有幾位陪伴者受不了苦行而離開,其它剩下的幾位陪伴者,當他們見到佛陀接受牧牛女的供養,放棄苦行後,他們也離開了太子。

等到佛陀成道,佛陀就到鹿野苑找尋當初陪伴他修行的這五個人,所找到的第一人就是阿若憍陳如,當時他繼續在修習苦行,佛陀就為他三轉四諦法門。剛開始佛陀為他示相轉,告訴他修行不只是修苦行,而是要知道生命有兩種因緣:

(一)苦集的因緣。(二)滅道的因緣。

生命有痛苦,痛苦的來源是因內心有煩惱跟罪業,這跟色身沒有關係,所以修苦行用種種方法來折磨色身,不能解決生命的痛苦,猶如牛車不走,就算你打壞牛車,也並不能解決問題,因那是牛有問題。佛陀說三界流轉的因緣是「苦集」;生命光明的因緣在於「滅道」,解脫生命流轉的因緣是涅槃,這是寂靜永恆不可破壞的安樂,若想得到涅槃的安樂須修戒定慧之道。佛陀為五比丘的阿若憍陳如指出生命的兩種相貌:「苦集」的流轉門及「滅道」的還滅門,生命有這兩種選擇,以上是示相轉。

其次,佛陀對阿若憍陳如勸修轉,這是「知苦、斷集、慕滅、修道。」要知道「苦」的相貌,對「集」要斷除,對涅槃要生起欣慕之心,對「道」要如實修行。佛陀第二次轉四諦法門是勸修轉,想要解脫痛苦,須做四件事:「知苦、斷集、慕滅、修道。」第三次是作證轉,佛陀以自己的修行經驗做為阿若憍陳如的榜樣,佛說:「此是苦,我已知;此是集,我已斷;此是滅,我已證;此是道,我已修。」佛陀所宣說「苦集滅道」的道理,不只是一種理論,這是可成就的真實功德,不是天方夜譚的假想理論。

龍樹菩薩的《大智度論》講到轉法輪時,說明佛陀在成道後要修百劫以成就三十二相,這是為取信於眾生,也就是說,佛陀必須具足三十二相的威德力,使佛陀所宣說的法,眾生都會信服。佛法的道理常跟眾生顛倒思想衝突,則如何取信於眾生呢?剛開始要靠佛陀三十二相八十種好的威德力來攝受眾生,所以佛陀在現出三十二相後,說這四聖諦的道理是可以修成的。阿若憍陳如如是思惟四聖諦,他就證得阿羅漢果,這是最初僧寶的出現。佛陀次第在苦行林尋找其它四位年輕人,後來他們也都次第證阿羅漢果,這是佛陀最初的僧團。

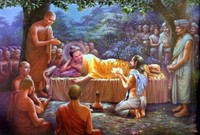

最後說法,度須跋陀羅。佛陀最後臨滅度在涅槃會上度化須跋陀羅。他本來是修習禪定的外道,已一百二十歲,有一天從禪定出來,聽聞佛陀即將滅度,因他過去世有善根,他在一百二十歲的高齡才產生驚怖,所以趕快去面見佛陀。侍者阿難尊者遮止須跋陀羅,說佛陀身體不舒服,不準有人再進去見佛,佛陀天耳遙聞,知到須跋陀羅跟他有因緣,招呼阿難尊者讓他進來,佛陀為他宣說八正道的道理,當時他就證初果,佛又為他講四聖諦,他也證得四果,須跋陀羅就在佛陀面前先滅度。

以上說明佛陀說法功德的最初跟最後情況,中間的情形則是「所應度者,皆已度訖。」這是讚歎佛陀後得智的觀機逗教,皆沒有錯謬,也就是說,眾生的善根什麼時候成熟,佛陀的觀察皆沒有任何差錯。譬如說,你修止觀的內在善根在今天成熟,佛陀絕不會等到明天才度化你,所以你什麼時候善根成熟,佛陀就什麼時候出現,說法使你成就解脫。所以佛陀一生度化眾生,「所應度者,皆已度訖。」佛陀的後得智沒有任何差錯,眾生之所以沒有被度化,是因其善根尚未成熟。以上是讚歎佛陀生平的功德。以下說明佛陀臨滅度時,他也是表現自利利他的功德,於娑羅雙樹間,將入涅槃。是時中夜,寂然無聲。為諸弟子,略說法要。

先說明佛陀的自受用功德。佛陀臨滅度時是在娑羅樹下,娑羅樹堅固高大有三十二尺高,這娑羅樹二棵連在一起,稱為雙樹,上枝相合,下根相連,這表示佛陀所覺悟的真理是不常也不斷:佛陀對生命的觀察,生命的相貌是不斷滅的,因果絲毫不爽,有相的因緣只要有造因,因地的業力就不會消失,因地就有召感果報的功能,這是說明生命不斷滅的道理;不常是指雖然不斷滅,但業果召感的本身是剎那生滅,變化無常,從本性上來說,體性是空寂的。以上表示佛陀對生命的觀察是不常亦不斷,非空亦非有的中道實相。所以佛陀將入涅槃時,他那念清淨明瞭的心性是安住在中道實相的真理中。

「是時中夜,寂然無聲。」蕅益大師解釋無聲為「言語道斷,」內心中沒有任何的名言;寂然是指「心行處滅」,內心沒有分別的戲論。這「寂然無聲」是形容佛陀臨滅度時,他內心安住在「言語道斷,心行處滅」的寂然無聲狀態,他心中是離開一切名言及一切的分別,而安住在不常又不斷的中道實相。以上是讚歎佛陀臨滅度時的自受用功德。

佛陀臨終時的他受用功德-「為諸弟子,略說法要。」這時佛陀知道他一生的教化即將結束,所以需要在臨滅度時的關鍵時刻,把一生所宣說的戒定慧法門,做一扼要的總結,讓弟子們知道如何正確修學戒定慧,所以略說法要。以上是讚歎佛陀的大悲心,他不但自己安住在寂然無聲的中道實相中,同時又能從空出假,「為諸弟子,略說法要。」這是讚歎佛陀的臨終功德。蕅益大師對經文序分的註解,他說在正式宣說《遺教經》之前,先讚歎說法者的功德。

說法者的功德可從兩方面來說:

(一)以法為師:釋迦牟尼佛為何能成佛?主要原因是以法為師,他不是靠禪定也不是靠苦行,他是依止佛法的熏習,在菩提樹下,夜睹明星,豁然開悟,成就自利功德。

(二)以法師人:佛陀「以法為師」得到自利後,接著「以法師人」。佛陀一生中沒有做什麼慈善事業,他就是宣說佛法,廣度眾生。

我自己讀「遺教經」,讀到「於娑羅雙樹間,將入涅槃。是時中夜,寂然無聲。」我對這句話很感動,一個人臨命終時保持「寂然無聲」,這是什麼境界啊!我們一生的修行,臨終一關最為要緊,所謂「養兵千日,用在一朝。」佛陀在臨滅度時,色身敗壞,弟子們哭泣著,這時佛陀內心的觀照力現前,他能不隨境轉,這是一個重點。

當然佛陀是示現告訴我們,不論一生中做了多大的事業,攝受多麼多的眷屬,蓋了多少廟,這些有為法都是其次,臨命終時是否過得了關,關鍵點在於「寂然無聲」,內心是否能真實放下因緣,向內安住,這才是重點,修淨土者更是如此。

蕅益大師說:「得生與否,全由信願之有無。」自己一生中持多少佛號,這倒是其次,往生的關鍵,在於臨終時是否能「心不貪戀,意不顛倒,正念分明。」首先自己內心相信阿彌佗佛的功德,絕對有能力救拔你;其次,你真實「厭離娑婆,欣求極樂」,一心一意等待彌陀的現前,然後安住在現前佛號上,這才是關鍵。如果平時雖念一萬、二萬聲佛號,臨命終時卻起顛倒,東罣礙西罣礙,則這人決不可能往生。

因顛倒錯亂現前,沒有安住在內心的正見與正念中。所以臨命終時要注意,你這時「云何安住,云何降伏其心?」自己要安住在真理上,不能向外安住。若向外安住,「瞥爾情生,三界枷鎖,萬劫纏繞。」一個人臨命終時的失敗,就是一生修行的失敗,則要從頭再來努力幾十年。平時的挫折,可能拜個懺,懺悔幾天就走過去了,但臨命終時的失敗,卻要付出另一期生命的代價,這有多可怕。

為什麼臨命終時會錯亂呢?世間上的事情有它的等流性,有它的前因後果,蕅益大師說,沒有平時的正念,絕無臨終時的正念,若平時就很少在真理上安住,很少生起觀照,則臨終時就無法生起觀照力。今生雖修習持戒修福的善業,來生就在三界得有漏果報,如此而已。

所以這段經文:「於娑羅雙樹間,將入涅槃。是時中夜,寂然無聲。」這是非常重要。佛陀一生中雖也做了很多事業,如「初轉法輪,度阿若憍陳如;最後說法,度須跋陀羅。所應度者,皆已度訖。」佛陀做了這麼多事業,而在臨終時,佛陀是以什麼心態來面對滅度呢?「是時中夜,寂然無聲。」這段經文就是告訴我們要這樣的修行。