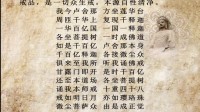

佛弟子文庫

佛弟子文庫四分律卷第三十二(二分之十一)

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之二

爾時世尊作是思惟已,默然而不說法。時梵天王於梵天上,遙知如來心中所念已,念:「世間大敗壞,如來今日獲此妙法,云何默然而住,令世間不聞耶?」爾時梵天如力士屈申臂頃,從彼而來到如來前,頭面禮已在一面立,白世尊言:「唯願如來說法,唯願善逝說法。世間眾生,亦有垢薄智慧聰明易度者,能滅不善法、成就善法。」爾時世尊告梵天王:「如是,如是!梵王!如汝所言,我向者在閑靜處而生此念言:『我今已獲此法,此法甚深難知難解,永寂休息微妙最上,賢聖所知非愚者所習,眾生異見、異忍、異欲、異命,依於異見樂於樔窟。眾生以是樂於樔窟故,於緣起法甚深難解。復有甚深難解處,滅諸欲愛盡涅槃,是處亦難見故。我今欲說法,餘人不知,則於我唐勞疲苦耳。』」時世尊曾見有此二偈,非先所聞,亦未曾說:

「我成道極難, 為在樔窟說;

貪恚愚癡者, 不能入此法。

逆流迴生死, 深妙甚難解;

著欲無所見, 愚闇身所覆。

「是故梵天,我默然而不說法。」爾時梵天復白佛言:「世間大敗壞,今如來獲此正法,云何默然不說,令世間不聞耶?唯願世尊,時演正法,流布於世。世間亦有垢薄聰明眾生易度者,能滅不善法、成就善法。」爾時梵天說此語已,復說偈言:

「摩竭雜垢穢, 而佛從中生;

願開甘露門, 為眾生說法。」

爾時世尊受梵天勸請已,即以佛眼觀察世間眾生,世間生世間長,有少垢有多垢,利根鈍根,有易度有難度,畏後世罪,能滅不善法、成就善法。猶如憂缽池、缽頭池、拘牟頭池、分陀利池、憂缽。缽頭、拘牟頭、分陀利華,有初出地未出水,或有已出地與水齊,或有出水塵水不著。如來亦復如是,以佛眼觀世間眾生,世間生世間長,少垢、多垢;利根、鈍根;易度、難度;畏後、世罪,能滅不善法、成就善法。爾時世尊即與梵天而說此偈:

「梵天我告汝, 今開甘露門,

諸聞者信受, 不為嬈故說。

梵天微妙法, 牟尼所得法。」

爾時梵天知世尊受勸請已,禮世尊足、右遶三匝而去,即沒不現。爾時世尊復作是念:「我今當先與誰說法,聞便即解?」即念:「阿蘭迦蘭垢薄利根聰明有智,我今寧可先與說法。」念已復更智生,今阿蘭迦蘭命終已經七日,亦有諸天來白我言:「阿蘭迦蘭命終來七日。」時佛作是念言:「何其苦哉!汝有所失,此法極妙如何不聞?若得聞者速疾得解。」爾時世尊復作是念:「我今當先與誰說法速疾得解?」念言:「欝頭藍子垢薄,利根聰明有智,我今寧可先與說法。」作是念已,復更智生,欝頭藍子昨日命終,諸天亦來白我言:「欝頭藍子昨日命終。」佛言:「何其苦哉!汝有所失,此法微妙如何不聞?若得聞者速得解脫。」

爾時世尊復作是念:「我今先當與誰說法,聞我法者速得解脫?」念言:「此五比丘執事勞苦,不避寒暑侍衛供養,我今寧可先與說法耶?」時世尊復作是念:「五比丘今於何處居止?」即以天眼清淨過於天人觀五比丘,於波羅[木*奈]國仙人鹿苑中,見已即往詣彼仙人鹿苑所。時見優陀耶梵志亦在路行,遙見世尊,前白佛言:「瞿曇!諸根寂靜顏色怡悅,汝師是誰?為從誰學?為學何法?」爾時世尊以偈報言:

「一切智為上, 一切欲愛解;

自然得解悟, 云何從人學。

我亦無有師, 亦復無等侶;

世間唯一佛, 澹然常安隱。

我是世無著, 我為世間最;

諸天及世人, 無有與我等。

欲於波羅[木*奈], 轉無上法輪;

世間皆盲冥, 當擊甘露鼓。」

梵志問言:「向瞿曇所說我無著最勝者,願聞其義。」佛以偈報言:

「我脫一切結, 得盡於諸漏;

我勝諸惡法, 優陀我最勝。」

爾時梵志默然。時世尊捨去,往仙人鹿苑所。五比丘遙見世尊來,各各相誡勅言:「此瞿曇沙門,行不著路迷荒失志。若來至此,汝等莫與言語,亦莫禮敬,更別施小座令坐。」時世尊漸漸至五比丘所,時五比丘不自覺,皆起迎禮敬,或有為敷座者,或有為執衣缽者,或取水與洗足者。時世尊作是念:「此愚癡人!不能堅固其志,共作制限而復自壞。何以故?不堪佛威神故。我今寧可即就座而坐。」五比丘見如來坐已,皆稱名:「汝如來。」時佛告五比丘言:「汝等莫稱名:『汝如來、至真、等正覺。』如來威神無量最勝,汝若稱名:『汝如來。』長夜受苦無量。」時五人語言:「瞿曇!汝本所造苦行執持威儀,猶不能得上人法,神通智見有所增益得自娛樂,況今行不著路迷荒失志。」佛告五人言:「汝等曾聞我有二言返覆不?」報言:「瞿曇!昔來不聞有二言。」佛言:「汝等來!我今已獲甘露,當教授汝等。汝等能承受我言者,如是不久必有所得。所以族姓子,以信牢固從家舍家,為道修無上梵行者,於現法中自身作證,而自娛樂。生分已盡,梵行已立,所作已辦,更不受有。比丘出家者,不得親近二邊,樂習愛慾,或自苦行,非賢聖法,勞疲形神不能有所辦。比丘除此二邊已,更有中道,眼明智明永寂休息,成神通得等覺,成沙門涅槃行。云何名中道?眼明智明永寂休息,成神通得等覺,成沙門涅槃行,此賢聖八正道:正見、正業、正語、正行、正命、正方便、正念、正定,是謂中道。眼明智明永寂休息,成神通等正覺,成沙門涅槃行,四聖諦。何謂為聖諦?苦聖諦、苦集聖諦、苦盡聖諦、苦出要聖諦。何等為苦聖諦?生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所欲不得苦、取要言之五盛陰苦,是謂苦聖諦。復次當知苦聖諦,我已知此,當修八正道:正見、正業、正語、正行、正命、正方便、正念、正定。何等為苦集聖諦,緣愛本所生,與欲相應愛樂,是謂苦集聖諦。復次當滅此苦集聖諦,我已滅作證,當修八正道,正見乃至正定。云何名苦盡聖諦?彼愛永盡、無慾滅捨、出要解脫永盡、休息無有樔窟,是謂苦盡聖諦。復次當以苦盡聖諦為證,我已作證,當修八正道,正見乃至正定。何等是苦出要聖諦?此賢聖八正道,正見乃至正定,是謂苦出要聖諦。復次當修此苦出要聖諦,此苦出要聖諦,我已修。此苦聖諦本未聞法,智生、眼生、覺生、明生、通生、慧生得證。復次當知,此苦聖諦本所未聞法,智生乃至慧生。復次我已知苦聖諦本未聞法,智生、眼生、覺生、明生、通生、慧生,是謂苦聖諦。此苦集聖諦本未聞法,智生、眼生、覺生、明生、通生、慧生。復次當滅此苦集聖諦本未聞法,智生乃至慧生復次我已滅,此苦集聖諦本未聞法,智生乃至慧生,是謂苦集聖諦。此苦盡聖諦本所未聞法,智生乃至慧生。復次此苦盡聖諦應作證本未聞法,智生乃至慧生。復次此苦盡聖諦,我已作證本未聞法,智生乃至慧生,此苦出要聖諦本未聞法,智生乃至慧生。復次當修苦出要聖諦本未聞法,智生乃至慧生。復次我已修此苦出要聖諦本未聞法,智生乃至慧生。是謂四聖諦。若我不修此四聖諦,三轉十二行,如實而不知者,我今不成無上正真道。然我於四聖諦三轉十二行,如實而知,我今成無上正真道而無疑滯。如來說此四聖諦,眾中無有覺悟者,如來則為不轉法輪。若如來說四聖諦,眾中有覺悟者,如來則為轉法輪。沙門、婆羅門、魔若魔天、天及世間人所不能轉,是故當勤方便修四聖諦:苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦出要聖諦,當如是學。」爾時世尊,說此法時,五比丘阿若憍陳如,諸塵垢盡得法眼生。爾時世尊,已知阿若憍陳如心中所得,便以此言而讚曰:「阿若憍陳如已知!阿若憍陳如已知!」從是已來名阿若憍陳如。時地神聞如來所說,便即相告語:「今如來、至真、等正覺,於波羅[木*奈]仙人鹿苑所,轉無上法輪本所未轉。沙門、婆羅門、魔若魔天、天及人,不能轉者。」地神唱聲,聞四天王、忉利天、焰天、兜術天、化樂天、他化天,展轉相告語言:「今如來、至真、等正覺,於波羅[木*奈]仙人鹿苑中,轉無上法輪。沙門、婆羅門、魔若魔天、天及人所不能轉。」爾時一念頃須臾間,展轉相告語聲乃徹梵天。爾時尊者阿若憍陳如,見法得法成辦諸法已獲果實,前白佛言:「我今欲於如來所修梵行。」佛言:「來,比丘!於我法中快自娛樂,修梵行盡苦原。」時尊者憍陳如,即名出家受具足戒。是謂比丘中初受具足戒,阿若憍陳如為首。

時尊者阿若憍陳如前白佛言:「我今欲入波羅[木*奈]城乞食,願聽!」佛言:「比丘!宜知是時。」時尊者阿若憍陳如即從座起,頭面禮世尊足已,著衣持缽入波羅[木*奈]城乞食。爾時世尊與尊者阿濕卑、摩訶摩男比丘說法,勸令歡喜。所謂法者,布施、持戒、生天之法,呵欲不淨有漏繫縛,讚歎出離為樂,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法獲果實,前白佛言:「我等欲於如來所出家修梵行。」佛言:「來,比丘!於我法中快自娛樂,修梵行盡苦源,即名出家受具足戒。」時阿濕卑摩訶摩男比丘,前白佛言:「我等欲入波羅[木*奈]城乞食。」佛言:「比丘!宜知是時。」時尊者阿濕卑等,即從坐起頭面禮世尊足已,著衣持缽入波羅[木*奈]城乞食。時世尊與婆提、婆敷二人說法,勸令歡喜。所謂法者,布施、持戒、生天之法,呵欲不淨有漏繫縛,讚歎出離為樂,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成辦諸法,前白佛言:「我等欲於如來所修梵行盡苦源。」佛言:「來,比丘!於我法中快自娛樂,修梵行盡苦源,即名受具足戒。」時婆提、婆敷二人,前白佛言:「我等欲詣波羅[木*奈]城乞食。」佛言:「宜知是時。」時尊者婆提等,即從坐起頭面禮世尊足已,著衣持缽入波羅[木*奈]城乞食。時世尊與三人說法,二人乞食。二人所得食,足六人共食。若世尊五人中與二人說法,三人乞食。三人所得食,足六人共食。爾時世尊勸喻五比丘,漸漸教訓,令發歡喜心。時世尊食後告五比丘:「比丘!色無我。若色是我者,色不增益,而我受苦。若色是我者,應得自在,欲得如是色、不用如是色,以色無我故,而色增長,故受諸苦。亦不能得隨意欲得如是色便得,不用如是色便不得;受想行識亦復如是。云何比丘!色是常耶?色無常耶?」諸比丘白佛言:「世尊!色無常。」佛言:「若色無常者,是苦是樂耶?」諸比丘白佛言:「世尊!色是苦。」佛言:「若色無常苦者,變易法。汝等云何色是我、是彼、是彼所、是我所不?」對曰:「非也。」「受想行識亦復如是。是故諸比丘!一切色過去、未來、現在色,若內、若外,若麁、若細,若好、若丑,若遠、若近一切色,非我非彼、非彼所非我所,應作是如實正觀智慧;受想行識亦復如是。如是比丘!賢聖弟子作是觀已,厭患色已,厭患便不著,已不著便得解脫,已解脫便得解脫智,我生已盡,梵行已立,所作已辦,更不復受有;受想行識亦復如是。」爾時世尊說此法時,五比丘一切有漏心解脫,得無礙解脫智生。爾時此世間有六羅漢,五弟子,如來、至真、等正覺為六。

爾時世尊游波羅[木*奈]國。時波羅[木*奈]國有族姓子,名耶輸伽,父母只有此一子,愍念瞻視不去目前。時父母與設三時殿,春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂。時童子於五欲中極自娛樂已,疲極眠睡。眠睡覺已,即觀第一殿。又見諸妓人所執樂器縱橫狼藉,更相荷枕頭髮蓬亂,卻臥鼾睡齘齒寱語。見已恐怖身毛為竪,即生厭離意不欲與會,「此為苦哉!有何可貪?」即捨所居殿,更詣中殿,到彼觀其殿捨並妓人,如前無異,倍生恐怖身毛為竪,即生厭離不欲與會,「此為苦哉!有何可貪?」即捨去詣第三殿,所見亦復如上,倍生恐怖身毛為竪,生厭離心不欲與會亦復如上,即還出殿詣尸佉城門。時尸佉門神遙見童子來,見已便生是念:「此童子來,必欲見如來,更無餘道。我當開門使去。」即與開門。時童子出尸佉城門已,詣婆羅河側。到已於河岸上,解金屐度婆羅河,詣仙人鹿苑所。爾時世尊在露處經行,遙見童子來,即敷座而坐。諸佛常法圓光遍照,耶輸伽童子遙見如來顏貌端正,生喜悅心,前至世尊所,到已白言:「我今苦厄無所歸趣,願救濟我。」佛告童子:「來此處無為,此處無厄,此處安隱,欲求永寂無為者,欲盡無愛處,滅盡涅槃也。」爾時耶輸伽童子禮世尊已在一面坐,世尊漸與說法,勸令發歡喜心。所謂法者,布施、持戒、生天之法,呵欲不淨,讚歎出離為樂,即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法,自身得果證,前白佛言:「我欲於如來所淨修梵行。」佛言:「比丘來!於我法中快自娛樂,修梵行盡苦源。」時耶輸伽即受具足戒。

第一殿捨宮人妓女,盡皆睡覺,覺已求覓耶輸伽不見,往至中殿求之亦不見,復至第三殿捨求索亦復不見。時諸宮人妓女,往至其母所,白言:「大家!今者耶輸伽不知所在?」時母即速疾至其父所,告言:「知不?今不知兒為何所在?」時父在彼中殿前,沐浴梳頭速疾斂發,即勅左右人言:「於波羅[木*奈]國斷諸巷道。」自出尸佉城門,至婆羅河所,見子金屐在河側,便作是念:「我子必當渡河。」即尋跡渡河,往仙人鹿苑中。爾時如來遙見耶輸伽父來,即以神力使耶輸伽父見佛不見其子,至佛所白言:「大沙門!頗見我子耶輸伽不?」佛言:「汝今且坐,或當見汝子。」耶輸伽父念言:「此大沙門甚奇甚特,乃見慰勞如是也。」時耶輸伽父禮佛足已在一面坐。世尊漸與說法,令發歡喜心,呵欲不淨,讚歎出離為樂,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成辦諸法。自審得果證已,前白佛言:「我今歸依佛、歸依法、歸依僧。唯願世尊聽為優婆塞,自今已去盡形壽,不殺生乃至不飲酒。」是為最初優婆塞三自歸,耶輸伽父為首。

爾時世尊與耶輸伽父說法,時耶輸伽身漏盡意解,得無礙智解脫。爾時世間有七羅漢,弟子有六,佛為七。爾時世尊即攝神足,使耶輸伽父見子去佛不遠坐,即到耶輸伽所語言:「汝母在後失汝,不知所在極懷愁憂,乃欲自害。汝可往瞻省,勿令自害。」時耶輸伽瞻視世尊顏。時世尊告耶輸伽父言:「云何族姓子,學智學道諸塵垢盡得法眼淨,彼作如是觀已,有漏心得解脫。云何長者,汝已捨欲還復能習欲不耶?」對曰:「不也。」「如是耶輸伽族姓子,已學智學道,諸塵垢盡得法眼淨。彼作如是觀已有漏心得解脫,終不複習欲如本在俗時也。今耶輸伽族姓子善獲大利,學智學道無漏心解脫,諸塵垢盡得法眼淨,作是觀已有漏心解脫。唯願世尊,今受我請,及耶輸伽並侍比丘。」爾時世尊默然受請。然耶輸伽不肯受別請,「世尊未聽我受別請。」佛言:「自今已去聽受別請。請有二種:有僧次請、有別請。」時耶輸伽父,知如來默然受請,即從坐起禮佛足而去,語耶輸伽母及其本二言:「汝今知不?耶輸伽身在大沙門所修梵行。我今日請大沙門及耶輸伽侍從後來,汝今知時,可供辦所須。」耶輸伽母及其本二,即辦具種種所須飲食已,往白時到。爾時世尊,到時著衣持缽,耶輸伽侍從通已二人往其父捨,到已就座而坐。時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食,食訖攝缽,更取一小座於如來前坐。爾時世尊,漸次與說微妙法,勸令發歡喜心,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成就諸法,即白佛言:「自今已去歸依佛法僧,聽為優婆夷。我自今已去盡形壽,不殺生乃至不飲酒。」是謂最初受三自歸優婆夷,耶輸伽母及其本二為首。時世尊與耶輸伽母及其本二說法已,即從坐起而去。

爾時世尊游波羅[木*奈]國。時耶輸伽有少小同友四人,在波羅[木*奈]住:一名無垢,二名善臂,三名滿願,四名伽梵婆提。聞耶輸伽在大沙門所修梵行,各念言:「此戒德必不虛,修沙門梵行亦不虛。何以故?乃使此族姓子從其受學修梵行。彼族姓子能於彼修梵行,我等寧可於大沙門所修梵行耶?」爾時同友四人,即往詣耶輸伽所語言:「汝今於大沙門所修梵行為勝耶?」耶輸伽報言:「我從大沙門所修梵行,甚為微妙。」此四人語耶輸伽言:「我亦欲於大沙門所出家修梵行。」時耶輸伽即將往世尊所,頭面禮足在一面坐,白世尊言:「此四同友,在波羅[木*奈]住,今欲從如來出家修梵行,願慈愍聽出家修梵行。」時世尊即聽,漸次為說勝法。勝法者,布施持戒生天之法,呵欲不淨、讚歎出離為樂,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成就諸法得果證,前白佛言:「我等欲從如來所修梵行。」佛言:「來比丘!於我法中快修梵行盡苦源,即名為出家受具足戒。」即如先所見重觀察,便得盡有漏心得解脫、無礙解脫智生。時此世間有十阿羅漢弟子,如來為十一。

爾時世尊游波羅[木*奈]國。時耶輸伽少小同友有五十人,在波羅[木*奈]城外住,聞耶輸伽在大沙門所修梵行,各生念言:「此戒德所修梵行不虛。何以故知?今此族姓子在大沙門所修梵行,以是故知。彼族姓子能於彼修梵行,我今寧可往詣大沙門所修梵行耶?」爾時同友五十人等,往詣耶輸伽所語言:「此處勝耶?修梵行妙耶?」耶輸伽報言:「此處勝修,梵行亦妙!」此五十人語耶輸伽言:「我亦欲於大沙門所出家修梵行。」時耶輸伽即將往世尊所,頭面禮足在一面坐。坐已白世尊言:「此五十同友,在波羅[木*奈]城外住,今欲從如來出家修梵行。願世尊慈愍聽出家修梵行。」時世尊即聽,漸次為說勝法。所謂法者,布施、持戒、生天之法,呵欲不淨、讚歎出離為樂,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成就諸法得果證,前白佛言:「我等欲從如來所出家修梵行。」佛言:「來比丘!於我法中快修梵行盡苦源,即名為受具足戒。」如先所見重觀已,有漏心解脫,無礙解脫智生。時此世間,有六十阿羅漢弟子,如來為六十一。

爾時世尊游波羅[木*奈]國。時有同友五十人,來向波羅[木*奈]國,欲成婚姻,在波羅[木*奈]城外處處遊觀,漸詣仙人鹿野苑。時五十人等遙見世尊顏貌端正眾相殊特,見已發歡喜心,於如來所,即前頭面禮足,在一面座已。時世尊與說勝法,勸令發歡喜心。所謂勝法者,布施持戒生天之福,呵欲不淨、讚歎出離為樂,即於坐上諸塵垢盡得法眼淨,得法見法成就諸法得果證,前白佛言:「世尊!我等欲從如來所出家修梵行。」佛言:「來比丘!於我法中快修梵行盡苦源,即名受具足戒。」如先所見重觀察已,有漏心解脫,無礙解脫智生。時世間有百一十阿羅漢弟子,佛為百一十一。

爾時世尊游波羅[木*奈]國。時伊羅缽羅龍王,自出恆河水所居宮,手執金缽盛滿銀粟、銀缽盛滿金粟,將諸龍女,八日、十四日、十五日而說此偈:

「何者王中上? 染者與染等,

云何得無垢? 何者名為愚?

何者流所漂? 得何名為智?

云何流不流, 而名為解脫?」

龍王言:「若有宣暢此偈義者,我當持金缽盛銀粟、銀缽盛金粟,及所將龍女,盡當與之。我求如來等正覺。」時眾人大集,或有人往觀金缽銀粟、銀缽金粟,或有往觀諸龍女者,或有往欲與龍王分別偈義者。爾時有一梵志,名那羅陀,住波羅[木*奈]城側,少垢利根多智聰明。時那羅陀出波羅[木*奈]城,詣龍王所,到已語龍王言:「汝今說偈,我欲與汝廣演其義。」爾時伊羅缽羅龍王即以偈向那羅陀說言:

「何者王中上? 染者與染等,

云何得無垢? 何者名為愚?

何者流所漂? 得何名為智?

云何流不流, 而名為解脫?」

龍王言:「若有宣暢分別此偈義者,我當持金缽盛銀粟、銀缽盛金粟,及所將龍女,盡當與之,我求如來等正覺。」時那羅陀梵志語伊羅缽龍王言:「且止龍王。卻後七日當廣演此偈義。」時那羅陀梵志誦此偈通利,還入波羅[木*奈]城,復作是念:「此中何者高才大德沙門婆羅門,我當以此偈問之。」復作是念:「此不蘭迦葉,眾中長大為人師導,眾人宗仰名稱遠聞,所知如海多人供養,我今宜可往彼問此偈義耶?」時那羅陀梵志往至迦葉所,以此偈與不蘭迦葉說。時迦葉聞此偈實不知,即蹙眉瞋目、出惡音聲、努項脈脹、瞋恚熾盛不答。彼即捨去,作是念:「今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義?」中路復作是念:「末佉梨劬奢離、阿夷頭翅捨欽婆羅、牟提侈婆休迦栴延、訕若毘羅吒子、尼揵子等,在於眾中為師首,眾人宗仰名稱遠聞,所知如海多人供養,我今宜可往彼問此偈義。」時那羅陀梵志往至末佉梨、尼乾子等所,以此偈向說。彼聞此偈實不知,即蹙眉瞋目、出惡音聲、努項脈脹、瞋恚熾盛不能答。見已即復捨去,復作是念:「更於何處求沙門婆羅門而問此義耶?」即念言:「此大沙門瞿曇,在大眾中為師首,眾人宗仰名稱遠聞,所知如海多人供養,我今宜可往彼問此偈義。」復作是念:「餘有沙門婆羅門耆年出家學久,猶尚不能解此偈義,況此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺,豈能解耶?」復作是念:「年雖幼稚亦不可輕,亦有年少出家學道得阿羅漢神足自由者,我今當往詣彼沙門問此偈義。」時那羅陀梵志出波羅[木*奈]城,往詣仙人鹿苑所,到已舉手與如來共相問訊,在一面坐,白世尊言:「欲有所問,若沙門瞿曇聽者我當相問。」佛言:「梵志!汝欲有問隨意。」時那羅陀復生此念:「我見彼諸沙門婆羅門,無有賜我顏色,不與我解,亦不言隨所問,今所見者甚為奇特。」爾時梵志即以偈向佛說:

「何者王中上? 染者與染等,

云何得無垢? 何者名為愚?

何者流所漂? 得何名為智?

云何流不流, 而名為解脫?」

爾時世尊以偈報那羅陀梵志言:

「第六王為上。 染者與染等,

不染則無垢。 染者謂之愚。

愚者流所漂, 能滅者為智。

能捨一切流, 天及於世間,

不與流相應, 不為死所惑。

能以念為主, 諸流得解脫。」

爾時那羅陀,從如來聞此偈,善諷誦讀已,即從坐起禮世尊足遶三匝而去,還入波羅[木*奈]城。時伊羅缽龍王七日後自出龍宮,將諸龍女,持金缽盛銀粟、銀缽盛金粟而來,並說此偈:

「何者王中上? 染者與染等,

何者名無垢? 何者名為愚?

何者流所漂? 得何名為智?

云何流不流, 而名為解脫?」

「若有能演說此偈義者,當以此金缽盛銀粟、銀缽盛金粟,及所將龍女,盡當與之,欲求無上正真等正覺。」爾時多有人聚集會,或有看金缽盛銀粟者,或有看銀缽盛金粟者,或有看龍女者,或有欲聽那羅陀梵志解說偈義者。爾時那羅陀梵志出波羅[木*奈]城,往詣伊羅缽龍王宮,語龍王言:「所論偈者一一說之,吾當與汝分別解義。」時龍王即以此偈向那羅陀說:

「何者王中上? 染者與染等,

何者名無垢? 何者名為愚?

何者流所漂? 得何名為智?

云何流不流, 而名為解脫?」

時那羅陀復以偈報龍王言:

「第六王為上。 染者與染等,

不染則無垢。 染者謂之愚。

愚者流所漂, 能滅者為智。

能捨一切流, 天及於世間,

不與流相應, 不為死所惑。

能以念為主, 諸流得解脫。」

時伊羅缽龍王問言:「云何梵志,汝自有此智而說耶?為從沙門婆羅門聞而說耶?」報言:「龍王!我無此智說,今有沙門瞿曇釋子出家學道,成無上正真等正覺,從彼聞而說。」時龍王便作是念:「釋迦文如來、至真、等正覺,已出現於世耶?已出現於世耶?」即問那羅陀言:「今日如來為在何處住?」報言:「今近在仙人鹿苑住。」時龍王語那羅陀:「可共至仙人鹿苑所,禮如來至真等正覺。」時那羅陀及龍王將八萬四千眾前後圍遶,往仙人鹿苑,到世尊所,到已禮世尊足,在一面立。那羅陀共相問訊,在一面坐,八萬四千眾,或有禮如來足在一面立者,或有擎拳共相問訊在一面坐者,或有向如來自稱姓名而在一面坐者,或叉手視如來在一面坐者,或有默然不語在一面坐者。八萬四千眾已坐定,世尊漸次為說勝法,勸令發歡喜心。所謂法者,布施持戒生天之法,呵欲不淨、讚歎出離為樂。時那羅陀及八萬四千眾,即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成就諸法得果證,前白佛言:「我等自今歸依佛法僧,唯願世尊聽為優婆塞,盡形壽不殺生乃至不飲酒。」時伊羅缽龍王悲泣不能自勝,或時踴躍歡喜。時那羅陀語龍王言:「今者悲泣,為惜金缽盛銀粟、銀缽盛金粟,及龍女等,而悲泣耶?」龍王報言:「我不以此諸物故悲泣。那羅陀當知!汝今取金缽盛銀粟、銀缽盛金粟,應取無苦。若須波羅[木*奈]城中剎利女、婆羅門女、居士女、工師女者,我當勸令與。何以故?那羅陀!汝不能與龍女共會。」那羅陀報龍王言:「金缽盛銀粟、銀缽盛金粟我不須,龍女亦不須,我今欲於如來所修梵行。」爾時那羅陀梵志,見法得法成就諸法自知得果證,前白佛言:「唯然世尊!我今欲於如來所出家修梵行。」佛言:「來比丘!於我法中快修梵行盡苦源,即名受具足戒。」如先所見重觀察已,有漏心解脫,無礙解脫智生。時世間有一百一十一阿羅漢,佛為一百一十二。

爾時世尊告龍王言:「汝何故悲泣不能自勝耶?」時龍王白佛言:「世尊!我念古昔迦葉佛時,修梵行故犯戒,壞伊羅缽樹葉,此當有何報應。世尊!我由此業報故,生長壽龍中,如來般涅槃法滅盡後,我乃當轉此龍身,我失彼此二邊利,不得修梵行。以是故,悲泣不能自勝。」爾時世尊復問龍王言:「汝以何緣復歡喜耶?」龍王白佛言:「我身自從迦葉佛聞,而告我言:『卻後當有釋迦牟尼佛出現於世,為如來、至真、等正覺。』如今所見如實不異,我作此念:『未曾有,如來智慧所見,如實無二。』以是故,歡喜踴躍不能自勝。」佛告龍王:「汝今歸依佛法僧。」答言:「如是!我今歸依佛法僧。」是為畜生最初受三自歸,伊羅缽龍王為首。

爾時世尊以偈告諸比丘:

「我已脫一切, 天及於世間;

汝亦脫一切, 天及於世間。」

爾時魔波旬以偈向世尊說:

「汝為諸縛縛, 天及於世間;

一切眾縛縛, 沙門不得脫。」

爾時世尊復以偈報波旬言:

「我脫於諸縛, 天及於世間;

一切縛得脫, 我今已勝汝。」

爾時波旬復以偈報佛言:

「汝內有結縛, 心在於中行;

以是隨逐汝, 沙門不得脫。」

爾時世尊復以偈報波旬言

「世間有五欲, 意識為第六;

我於中無慾, 我今得勝汝。」

時魔波旬作是念:「如來鑒察我意皆悉知之。」即懷愁憂不樂,自隱形還歸本處。爾時世尊告諸比丘說此偈言:

「我今一切解, 天及於世間;

汝等一切解, 天及於世間。」

佛告諸比丘:「汝等人間遊行,勿二人共行,我今欲詣優留頻螺大將村說法。」對曰:「如是。世尊!」諸比丘受教已,人間遊行說法,時有聞法得信欲受具足戒。時諸比丘,將欲受具足戒者,詣如來所,未至中道,失本信意不得受具足戒。諸比丘以此事白佛,佛言:「自今已去聽汝等即與出家受具足戒。欲受具足戒者,應作如是教令,剃鬚發、著袈裟、脫革屣、右膝著地合掌,教作如是語:『我某甲歸依佛、歸依法、歸依僧,今於如來所出家,如來、至真、等正覺是我所尊。』如是第二、第三竟。『我某甲已歸依佛、歸依法、歸依僧,於如來所出家,如來、至真、等正覺是我所尊。』如是第二、第三。」佛言:「自今已去聽三語,即名受具足戒。」

爾時世尊游欝鞞羅劫波園中。時有欝鞞羅跋陀羅跋提同友五十人,將諸婦女於此園中共相娛樂。其同友中一人無婦,以錢僱一淫女將來共相娛樂,淫女即偷其人財物逃走。時諸同友見其失物,即於園中求覓此淫女。遙見如來顏貌端正諸根寂定,見已便發歡喜心,於如來所,即前白世尊言:「大沙門!頗見一婦人來此不?」佛問言:「汝等是何童子?求何等婦女耶?」答言:「大沙門當知,欝鞞羅跋陀羅跋提同友五十人,於此園中與諸婦女共相娛樂。一同友無婦,以錢僱一淫女,將來在此共相娛樂,即便偷其財物逃走,不知所在?我今同友等,故來於此求覓此女。」佛問言:「云何童子,寧自求耶?求婦女耶?」諸童子言:「寧自求,不求婦女。」佛言:「諸童子且坐,與汝說法。」時童子等禮世尊足,在一面坐。爾時世尊與童子等說勝法,勸令發歡喜心。所謂法者,布施持戒生天之法,呵欲不淨、讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨,見法得法成就諸法得果證,前白佛言:「我等諸童子,欲於如來所出家修梵行。」佛言:「來比丘!於我法中快修梵行盡苦源,即名為受具足戒。」

爾時世尊游欝鞞羅。時欝鞞羅婆界有梵志,名欝鞞羅迦葉,於彼住止。將五百螺髻梵志,為最尊長師首,鴦伽摩竭國中,皆稱為阿羅漢。爾時世尊詣欝鞞羅迦葉所,到已語言:「吾欲借室寄止一宿,可爾以不?」報言:「不惜,但此室有毒龍極惡,恐相害耳。」佛言:「無苦!但見借,龍不害我。」迦葉報言:「此室寬廣,欲宿隨意。」時世尊即入石室,自敷坐具結加趺時,直身正意。爾時毒龍見如來默然坐已即放煙,如來亦放煙;龍見如來放煙已復放火,如來亦復放火,時石室中煙火俱起。時迦葉遙見石室煙火俱起,便作是念:「瞿曇沙門極端正,可惜必為毒龍所害無疑。」時世尊作是念:「我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之。」即以神力降之,不傷龍身,毒龍身放煙火光漸漸減少,如來身中放無數種種光明,青黃、赤白、琉璃、頗梨色。時如來即降毒龍,盛著缽中。明日清旦,往欝鞞羅迦葉所語言:「汝欲知不?所言毒龍者,吾已降之,今在缽中。」迦葉念言:「此沙門瞿曇!有大威德神足自在,乃能降此毒龍無所傷害。此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢,不如我得阿羅漢。」迦葉言:「大沙門!可於此止宿,吾當給食。」佛告迦葉:「汝能身自白時到者,我當受汝請。」迦葉白言:「大沙門!但在此止宿,我當自來白時到。」時如來即於迦葉所食已,還石室宿。

時世尊其夜寂靜入火光三昧,照彼石室烔然大明。時迦葉夜起見石室火光烔然,見已便作是念:「今大沙門極端正,止彼石室為火所燒。」即將徒眾圍遶石室住,清旦迦葉白佛言:「今時已到,可往就食。」又復問言:「大沙門!昨夜何故有大火光?」佛告迦葉:「我昨夜入火光三昧,令此石室烔然大明。」迦葉念言:「此大沙門有大威神,於夜寂靜入火光三昧,照此石室。沙門瞿曇雖得阿羅漢,不如我得阿羅漢。」爾時世尊食迦葉食已,更詣一林於彼止宿。

明日迦葉往世尊所,白時到可往就食。佛告言:「汝竝在前,吾尋後往。」爾時世尊遣迦葉已,詣閻浮提樹。名閻浮提者,由有閻浮提樹故。如來往彼取閻浮果,先至迦葉座上而坐。迦葉後到,見佛先在坐,見已白言:「云何大沙門!先遣我前來,今云何已在前至耶?」佛告迦葉:「我發遣汝在前已,我詣閻浮提,取閻浮果,先來至此坐。此果色好香美,汝可食之。」迦葉報言:「止!止!大沙門,此便為供養我已。大沙門自食,此是大沙門所應食。」迦葉念言:「此大沙門有大神足自在得阿羅漢,不如我得阿羅漢。」時世尊食迦葉食已,還本林住。

時迦葉明日清旦往詣世尊所,到已白言:「今時已到宜可就食。」佛告迦葉:「汝竝在前,吾尋後至。」時世尊遣迦葉已,詣閻浮提,去彼不遠有呵梨勒樹,取呵梨勒果,先迦葉至在座而坐。時迦葉後至,見如來先至,問言:「大沙門!先遣我言當尋後至,今云何先至坐我座耶?」佛告迦葉:「我遣汝後,詣閻浮提,去彼不遠有呵梨勒樹,我詣彼取呵梨勒果來到此。此呵梨勒果,色好香美,可取食之。」迦葉報言:「大沙門,止!止!此便為得供養已。大沙門可自食,此是大沙門所應食。」迦葉念言:「此大沙門有神足自在得阿羅漢,雖爾不如我得阿羅漢。」阿摩勒果、鞞醯勒果亦如是。時如來食迦葉食已,還本林止宿。

明日迦葉往詣如來所白言:「時已到可就食。」佛告迦葉:「汝竝在前,吾尋後往。」世尊遣迦葉已,北詣欝單越,取自然粳米還,先至在座而坐,迦葉後至,見已問言:「大沙門!先遣我言:『竝在前,當尋後至。』云何今者先至耶?」佛言:「吾遣汝後,北至欝單越取自然粳米,來至此坐。此米色好香美,汝可取食之。」迦葉報言:「且止!此便為得供養已。可自取食之。此是大沙門所應食者。」迦葉念言:「此大沙門有神足自在得阿羅漢,雖爾不如我得阿羅漢。」時世尊食已還詣本林止宿。

明日清旦,迦葉往詣佛所白言:「時到可就食。」佛告迦葉:「汝竝在前,吾正爾後往。」時世尊遣迦葉已,往詣忉利天,取曼陀羅花,先至迦葉座上坐。時迦葉後至,見已白言:「大沙門,先遣我言:『吾尋後至。』云何今者先至坐耶?」佛告迦葉:「吾遣汝已,到忉利天取此花,先來至此坐。此花色好香氣芬馥,迦葉須者便可取之。」迦葉報言:「止!止!大沙門,我便為得供養已。大沙門可自取用之。」迦葉念言:「甚奇!甚特!有大神足自在得阿羅漢,雖爾不如我得阿羅漢。」時世尊食迦葉食已,還詣本林止宿。其夜四天王持供養具來詣世尊所,皆欲聞法供養。夜暗時放光明照四方,猶如大火聚,合掌禮如來足已在前而住。時迦葉夜起,見彼林有大光明照四方如大火聚。明日清旦,往如來所白言:「時已到可往就食。」又問言:「大沙門!昨夜云何有此光明照四方如大火聚?」佛告迦葉:「昨夜四天王持供養具來詣我所,欲聽受法。是其光明照四方,非火也。」迦葉言:「甚奇!甚特!大沙門有大神力,乃使四天王來聽法。大沙門有大神足自在得阿羅漢,雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食迦葉食已還詣本林。

時釋提桓因,持供養具來欲聞法,夜闇時放大光明,照四方如大火聚,踰於前光,清淨無瑕穢,叉手合掌禮如來足在前而住聽法。迦葉夜起,遙見光明照四方,踰於前光清淨無瑕穢。見已明日往世尊所,白:「時到可往就食。」又復問言:「大沙門!昨夜有大火光照於四方,如大火聚踰於前光,清淨無瑕穢。是何光明?」

四分律卷第三十二

上篇:四分律

下篇:四分律比丘戒本