佛弟子文庫

佛弟子文庫

處士逃名遠市闤,此身清隱翠微間。

平分嶺上半邊月,高枕床頭一片山。

白屋安貧終暫計,夕陽歸路豈知還。

蓮華佛國深深處,出世芳蹤不可攀。

——省庵大師《勸修淨土詩》

「處士逃名遠市闤」,這個「處」就是退隱的意思,處士就是有德有才但隱居不去做官的人。

隱士是有理想追求,尤其是有對人格獨立自由的追求,所以對世間的功名利祿就能夠看破放下。

這就是『逃名』,逃脫名聞利養,遠離喧囂的城市。那退隱到哪去呢?去住山了。「此身清隱翠微間」。

「清隱翠微間」,就表明隱退到了青翠、清淨的山林,也許就在那裡簡單搭個草屋茅棚住著。

從精神境界上來看,很有詩情畫意。

「平分嶺上半邊月」,在山嶺上住著茅棚,半邊的月光照在床上,床頭後面就是一片山林,每天清風明月不用一錢買,真是高枕無憂啊!

相對於喧囂的城市來說,住山確實有很好的意境。在那裡聽不到任何人世間的聲音,只有大自然中的鳥鳴聲、風聲、雨聲,睡眠質量非常好,不用吃安眠藥的。我有段時間住了二十幾天山,感覺馬上就胖了。

但是住山可不是件容易的事,一定要把物質生活水平降到最低才行。

山裡可沒有那麼多享受的設備,就連吃的菜要運進去也極不容易。而且很多山裡用水都比較困難,得非常節儉。有的地方很偏僻,完全沒有水,就靠自然界了,夏天接雨水,冬天喝雪水。

所以一個沒有吃過苦的人想住茅棚是不一定能住得下來的,不僅沒有任何的娛樂活動,還可能長時間見不到一個人。

但是有精神追求的人,會覺得這種狀況很好。這就是「白屋安貧」啊!

「白屋」就是用白茅覆蓋著屋頂的房屋(就是茅草屋了)。這個「安貧守道」啊,物質生活一定是很貧乏的,就像孔子說顏回一樣,「一簞食,一瓢飲,居陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。賢哉回也!」

顏回吃的是簡單的食物,喝的是一瓢水,住的是非常破舊的小巷,一般人忍受不了這樣的貧窮憂患,但顏回在那種情況下還自得其樂,就是因為他在心性上得到了輕安,得到了法喜。

孔子說顏回「三月不違仁」,他能在相當長的時間內跟「仁」的境界打成一片。

「一日克己復禮,天下歸仁焉」,他在精神境界得到了高度的享樂。

自古以來,各個朝代都有隱士。但朝代不同,社會對隱士的價值評價也不一樣。在魏晉南北朝的時候,退隱過隱士的生活成了社會風尚,很受人尊重。

比如廬山就是一座隱逸文化的名山,它之前叫匡廬,這個名字跟隱士修道就很有關係。

那是在周威王的時候,有一個名叫匡續的隱士,在虎溪周邊修道(大概是修道家的功夫了)。周威王聽說他的名聲就想請他到朝廷供養。

使者到達的前一天,匡續就羽化升天了,只留下他修道的那個茅廬,這座山從此就被叫作「廬山」或「匡廬」。

這座山儒、道、釋三家的隱士不下幾千人。要知道隱逸文化對整個中國文化的貢獻非常大,一種文化的建構需要寧靜的環境、潔淨的心靈。

廬山很受文人青睞,建有白鹿洞書院(據說是中國最早的書院),在山裡讀書會理解得更透徹,唐代王貞白就在這裡留下了「讀書不覺已春深,一寸光陰一寸金」的千古佳句。

其實無論是從事學術,還是音樂、繪畫、書法、煉丹、氣功、武術,想要達到真正高深的造詣,是需要在山裡去做的,在鬧市里是不行的。

看看我們東林寺當年的十八高賢,除了比丘師父以外,居士都是那個時代知名的隱士。

比如寫《西方發願文》的劉遺民,出生高貴,是漢代楚元王的後代。他之前在柴桑(即現在的九江)做縣令,後來辭官不做,依慧遠大師來修道。

雷次宗,南昌人,很有學識,並且對「禮」的文化很精通,朝廷都是要派他去給太子、王子們上課的,說明他的學問不凡。

我們的祖師殿有這十八高賢的石雕,宗炳的樣子就是拿著一把古琴,據說他彈琴的時候山中的樹木花卉都隨著琴聲起舞。

宗炳還是山水畫的鼻祖。他的足跡遍布祖國的名山大川,晚年走不動了,就將記憶中的山水畫出來,在房間裡欣賞,也像是在遊歷名山大川。這是他的創意,所以後世就把他定為山水畫的鼻祖。

還有張詮,在雕像中,他一隻手拿著鋤頭鋤地,這是解決物質層面的需求;另一隻手拿著經卷,這是解決精神、慧命層面的需求。一手鋤頭、一手經卷,代表著隱士的一種生活方式。

隱士是把讀經、完善精神追求、對生命終極關懷作為目的;種地只是生活的手段而已。這就是隱士跟山民的不同之處。

山民對生命的理解,僅僅停留在世間過日子的層面,能夠養家餬口、傳宗接代,安安穩穩地度過這一生,就謝天謝地了。而通過種點地奉養色身,最終是要讀經的人,那就不一樣了,就叫隱士。

所以這十八高賢,還有陶淵明(中國田園詩的鼻祖),實際上就是那個時代的隱士。

五代時期著名的貫休禪師,曾為東林寺十八高賢的影堂(就是專門供他們畫像的殿堂)作了首詩,前面四句是這麼寫的:

白藕池邊舊影堂,劉雷風骨盡龍章。

共輕天子諸侯貴,惟愛君師一法長。

白藕池就是現在的白蓮池。白蓮池邊有一個影堂,就是供十八高賢的雕像的。這裡列舉了兩個重要人物——劉遺民與雷次宗。他們的風骨,那是龍章鳳姿啊,很高潔的。

這種高潔體現在什麼地方?「共輕天子諸侯貴」。

朝廷想要徵召他們做高官,他們是不去的。陶淵明也是不為五斗米折腰,寧願回到家鄉來種地,采菊東籬下,悠然見南山。他們是追求自由、獨立人格的一批人。

他們共輕天子諸侯貴來幹什麼呢?「惟愛君師一法長」。就是他們愛慧遠大師提倡的念佛法門,要解決生死輪迴問題,往生淨土啊!

以東林十八高賢這些隱士作為典範,再來看看自古以來的其他隱士,雖然白屋安貧,似乎在精神上找到了一種依托,但終歸來說還是暫時之計。

他們還只是在這一生當中好像安貧樂道、自得其樂,不要榮華富貴,但生命當中的根本問題,即如何了生脫死的問題,卻沒有涉及,就是「夕陽歸路豈知還」!

夕陽代表我們最終是要衰老、死亡的,但死後到哪去的問題,就不是一般的隱士所能解決的了。作為一個有精神追求的隱士一定要提出一個嚴峻的生命問題:在無盡的輪迴當中,這一世生命終結後到哪裡去?

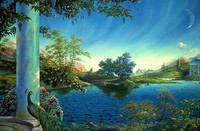

省庵大師為這些隱士指出了一個光明的出路:「蓮華佛國深深處」!

你隱居在翠微的山間只是暫時的寄託啊,要知道終極的安身立命之處是在阿彌陀佛的蓮華淨土啊!

這個深深處不是在妄心層面,乃是在清淨心的界面。自性的彌陀淨土不是三界之內的境界,而是三界之外的樂邦啊!

這條光明大道你怎麼走得上去呢?詩中用了三個字:「不可攀!」

走出世間的道路,到蓮華佛國,不可以用攀緣心。

攀緣心是指我們當下的這顆心都是去緣外境的,就是住山的這個心還是在緣外境,你在緣那種美好的山色,緣潔淨的環境,緣當下做的稍微高雅一點的事情,或者彈琴啊,或者作詩啊,或者繪畫啊,或者寫字啊,這些都是你的妄心在「造業」。

《楞嚴經》講七處征心,佛問阿難心在哪裡?阿難說心在身內、身外等七處。實際上他當下攀緣的這七處是了不可得的,覓心了不可得的。

從唯識學的角度講「攀緣」這兩個字,「攀」是指能攀的心,是八識的心,八識裡面都有見分;這個「緣」呢,是指一種境界——所緣之境,是相分。八識的見分、相分全體都是妄心,叫攀緣心。

你要當下體會這個妄心了不可得,自性本空,就是了妄即真,全妄即真。到了妙真如性的層面,就是回歸自性本原——本地風光。

這裡告訴我們,極樂世界不是攀緣心的境界,乃是妙明真心的境界。

這個出世的芳蹤,怎麼樣過得去呢?我們想要證得這樣的妙真如性很難,所以淨土法門的下手之處,就是談「信」這個字!

以「信」為方便,先相信「二有」,有極樂淨土,有阿彌陀佛,相信之後發願,要願意去!

為什麼要去?由於輪迴很苦,在這個世間修行很難,今生一定要一意西馳,把往生西方極樂世界作為唯一目標!

那怎麼去?這就是要建立深信切願,就是要老實念南無阿彌陀佛名號。只要滿足信、願、稱名這三個條件(三資糧),就沒有你的事了,剩下的就是阿彌陀佛的事了,阿彌陀佛會在你臨命終時拿著蓮台接引你到西方極樂世界去。

這個信、願、行全體也都不是妄心裡面的產物,用虛妄的心去琢磨它,越想越覺得這不可能,越想越覺得這是不是虛無縹緲,是不是騙人的。

妄心裡面就會產生很多的懷疑,實際上妄心的煩惱當中就有「疑」,「疑」是六種根本煩惱(貪、瞋、癡、慢、疑、不正見)之一。

所以真正的清淨信心是從實相裡面出來的,也要有多生多劫的善根的。

這些隱士追求精神層面的自由獨立,但不管是學問、藝術,還是延年益壽(養生),都不是究竟的,只是暫時的利益,阿彌陀佛的極樂世界才是隱士們最究竟的歸宿。

「隱士須歸極樂國」,隱士唯有信願稱名往生到蓮華佛國,這一生隱居的生活才得到一個圓滿的結局!