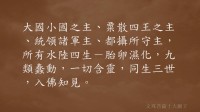

佛弟子文庫

佛弟子文庫人有人格,國有國格,僧人也應該有僧格。作為三寶之一的僧寶,每個僧人都代表了佛教在世間的形象。

社會上的人怎樣了解佛教呢?是不是先到藏經樓去研究佛經呢?不是的,大多數人是通過直接與出家人接觸來了解佛教。他們對佛教的認識,往往取決於對僧人的認識。看到一個好師父,就覺得佛教真偉大;看到一個不好的師父,又會覺得佛教真糟糕。所以出家人責任重大,因為你的形象會長養或斷絕他人的善根。

良好的威儀與形象也是感化世人的一種方式。昨天,我與居士們座談,其中一位談到他學佛的經歷。他過去從來沒有接觸過佛教,當然更談不上信仰。後因家人出喪,經人介紹去一所寺院作佛事。其間接觸到一位法師,法師連續為他講了四個鐘頭的佛法,舉止談吐都很莊嚴,有極大的感染力和攝受力,使他對佛法產生了濃厚的興趣,從此走上學佛之路。可見,僧人形象對於佛法弘揚具有關鍵性的作用。

遺憾的是,今天的佛教界,僧格和形象不如法者為數不少!有些人以為出家後一了百了,當一天和尚撞一天鐘,有飯吃就行了。有些人乾脆貪圖享受,甚至有拜金主義的傾向。還有些人修行修得怪怪的,以至於旁人無法和他接觸。修行人為什麼會越修越怪?原因是偏執一端。真正的修行,是對身口意進行全面改善,其人格應該比普通人更健全才對。但現在很多修行人根本不學教理,僅僅執著於某種特定外在形式,執著於自己的感受和體驗,於是越來越偏執。過分重視體驗是一件很危險的事,任何宗教的修行,包括世間的氣功,只要在心智訓練上下點功夫,都會有體驗,但不一定是有益的。很多練氣功者走火入魔,都與執著體驗有關。所以,修行需要有正見的指導,如果局限於自己的感覺,是很容易偏離中道的。

修行人如此,幹事的人又如何呢?幹到後來往往在不知不覺中變得庸俗,久而久之,幾乎跟世人沒什麼區別。至於學教理的,往往學到後來很狂,狂到不可一世。

所以,不管是修行的、做事的、學教理的,要避免怪,要避免俗,要避免狂,都需要有健康的人格。沒有健全的人格,何以為人師表?又何以教化世間?在弘法過程中,言教固然重要,身教更具有潛移默化的力量。

如何才能完善我們的僧格?無非是勤修戒定慧。首先是戒律的學習,戒律中要求我們「五年學戒,不離依止」。為什麼要規定五年學戒?是大有深意的。佛陀在世時,戒律就是僧團的生活規範,出家人大可不必用五年時間去學習戒條。不像現在研究戒律,各宗派都有不同的開遮持犯,律藏中有四分律、五分律、僧祇律、說一切有部律等等,此外有更多的論與疏。弘一大師研究律學二十年,還自謙僅僅是打下一個基礎。但在原始僧團,戒律只是僧團的生活準則,比如布薩、安居、學戒,完全融入日常生活中。只要生活在僧團,不出半年就會知道。既然如此,佛陀為什麼要規定五年的時間學戒?原因在於僧格不是一朝一夕可以成就的。

從一個世俗的人轉變為有威儀有道德的出家人,具有完善僧格,需要徹底改變在世間薰染的習氣,糾正習以為常的錯誤觀念和行為。戒律的意義在於,使自己的行為合乎規範,具足威儀。現在很多出家人,雖然也剃頭、也披袈裟,但行為舉止卻與世俗人沒有區別,不過是光頭俗漢而已。所以,需要有五年時間在師長身邊,通過不斷熏習,才能在僧團中如法地生活,才能代表三寶的清淨幢相。

其次是修定,今天的人很浮燥,有些出家人也不例外,跑來跑去,住在這裡想著那裡,到了那裡又想著另一個那裡。這山望那山,一山高過一山,跑來跑去不知道究竟該去哪裡。滾滾紅塵滾得讓你頭昏,滾得讓你抵擋不住,只好跟著亂跑,到哪裡都不安心,還怎麼修行?古人說:「板凳坐得十年冷。」不管是學習還是修行,要耐得住十載寒窗。不肯靜靜地下幾年功夫,就想出成就,所謂快速成材,能成什麼材?火柴罷了,稍微一摩擦就把自己燒了。

什麼是定?必須終日枯坐、足不出戶才是定嗎?不是。能在生活中始終保持穩定、平和的心態,就是定;能在研究所老老實實地讀上五年書,就是定;幹事時專心致志地做下去,就是定;聽到別人責罵不發火,就是定;看到別人名利雙收不動心,也是定。《維摩詰經》中,維摩詰居士為舍利弗開示宴坐法門時就是這樣說的,這才是大定。心若能真正靜得下來,則行住坐臥都可在定中。

此外,還要有慧。有了智慧之後,才能具足正見和正確的心態,擺脫因為學教引起的狂妄,糾正因為修行引起的偏執,防止因為做事染上的庸俗。有了智慧之後,才能時時保有朗照不住的心,不會執著在我法二執中。

修行是要去證什麼、得什麼嗎?非也!戒律,是外在形象的建立,定與慧則是內在氣質的昇華。有的出家人,你一看到,就會覺得超然物外,不同凡俗。所以說,戒定慧的修行,就是從外在形象到內在氣質,徹底地改變一個人。