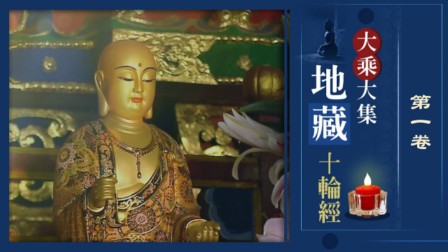

佛弟子文庫

佛弟子文庫

寅一、非從舌生

阿難!若復此味生於汝舌,在汝口中,秖有一舌,其舌爾時已成酥味,遇黑石蜜,應不推移;若不變移,不名知味;若變移者,舌非多體,云何多味一舌之知?

說是這個美好的滋味是從舌根而來。那麼假設這美好的滋味是從你的舌根而來,那這個地方有個問題了,就是口腔當中,每一個人只有一個舌根,一個舌根只能夠出現一個滋味(我們要作基本定義)。你只有一個舌根,如果舌根產生滋味,那你只能夠產生一個滋味。就好像說一棵樹——古德講出一個譬喻——說一棵樹長的果實,要麼是酸的,這整個果實都酸的;要麼是甜的,這整個是甜的;是苦的,全部是苦的。一棵樹長出的果實只能有一個味道,不可能說這棵樹有苦的,又有酸的……酸甜苦辣都有,不可能的。所以說,既然是你舌根所生,而一個舌根只能夠生起一個味道,那麼這個時候,舌根已經產生了酥味。

你如果同時又吃到黑石蜜(黑石蜜就是甘蔗糖),甘蔗糖是甜味,奶酪是咸味。這個時候你的舌根已經產生一個咸味,你遇到甜的東西的時候,你的舌根就不能再轉變味道為甜了。因為你的舌根已經生起咸味了,所以你對這個甜的東西應該沒有任何的反應,沒有任何的知覺才對呀。既然對甜味不能產生任何的反應,那表示你這個舌根就不是一個知味的舌根了。你只知道咸味,酸甜都不知道,那你這算什麼舌根呢?所以說,「舌根產生味道」不合理。因為你只產生一個味道,其他味道都不知道,那就不能構成舌根的定義。

假設你說你的舌根的味道可以變來變去,一下子變甜,一下子變酸,可以變移,那這個有問題啊。舌根只有一個體,不是多體,怎麼你一個體的舌根能夠產生這麼多滋味呢?你這一棵樹同時產生甜的水果,又產生苦的水果,這是不合道理的。因為你的舌根只有一個,你不能產生這麼多滋味的,不可以。

所以,這個「味道是舌根所生」是不合理的。

寅二、非從食生

那麼,假設是從食中而來,這是我們一般的執著。看經文:

若生於食,食非有識,云何自知?又食自知,即同他食,何預於汝, 名味之知?

說你吃到美好的飲食,你也正在享受那個美好的滋味,那這個滋味是從哪裡來呢?你說當然從飲食中來嘛!那這個有問題了。「食非有識」,飲食是一個無情之物,它沒有一個心識,沒有了別的心識,它是個無情,那麼「云何自知」?「云何自知」就是說,身為一個飲食,如果沒有用舌根來跟它作用,它的味道是表現不出來。你能夠感受到這樣的一個滋味,一定有舌根的作用。你說這個味道只有飲食生起的,不需要舌根。而事實上,身為一個飲食,它根本沒有了別性嘛,它怎麼知道這個美好的滋味呢?它一定要有舌根的相互作用。所以說,飲食沒有了別性,它怎麼能夠自己知道這個滋味是什麼呢?

「又食自知,即同他食。」如果你一定要說,飲食也可以知道自己的滋味啊,那這樣子,飲食可以知道自己的滋味,那是飲食自己在吃自己,那是他人在飲食嘛。飲食自己感受它自己的滋味,那麼「何預於汝」,跟你阿難尊者有什麼關係呢?那是飲食在受用它的滋味,那跟你阿難尊者又有什麼關係呢?又怎麼能說是你阿難尊者的舌根呢?所以,從飲食中出來,不合道理。因為你飲食再怎麼美好,如果沒有一個有了別性的舌根去接觸,那美好的滋味是顯現不出來的。

寅三、非從空生

若生於空,汝噉虛空當作何味?必其虛空若作咸味,既咸汝舌,亦咸汝面,則此界人,同於海魚。既常受咸,了不知淡;若不識淡,亦不覺咸,必無所知,云何名味?

說這個滋味是從虛空所生。我們有時候也會去嘗一嘗這個虛空,它到底是什麼滋味呢?是酸甜苦辣什麼滋味呢?這個虛空的意思,我們解釋一下。虛空有兩種虛空,一個是外在的虛空,一個是你嘴巴的虛空。這個地方所指的是嘴巴的虛空。假設虛空能夠產生奶酪的咸味,是從虛空產生的,那麼「既咸汝舌,亦咸汝面」。既然你的舌頭能夠感受到咸味,那麼你的虛空,不但是舌頭有虛空,外面也有虛空嘛,那這樣子,你應該整個身體都感到咸味。因為外面也有虛空嘛,你的臉部、身體,都應該感受到咸味了。那這樣有一個問題了:整個世界的人,就像大海中的魚一樣。因為魚就是在這個大海的咸味當中跑來跑去,全身內外都是咸味嘛。

那麼,這個地方就有問題了。既然你經常感受到的只是一個滋味,一個咸味,那麼我們就不知道平淡的滋味了,因為沒有對比。你看海里的魚,它不管吃什麼都是咸味。大海的魚吃東西只有一個味道,就是咸味,沒有其他的味道了。所以,身為一個海中的魚,它根本不知道什麼叫平淡,因為它從來沒有對比過。所以說「既常受咸,了不知淡」,既然不能了知淡的味道,你也就不能知道這叫咸味了,因為沒有對比過嘛。既然也不知咸,也不知淡,那麼這個叫什麼舌根呢?身為舌根,當然能夠分別酸甜苦辣。你永遠只知道一個滋味,那怎麼叫舌根呢?所以,生於虛空是不合道理。