佛弟子文庫

佛弟子文庫

外出朝山,行走於東北鄉間小道上。一老農肩挑重擔,迎面而來。他好奇地問道:「請問小師父,你是信佛教還是道教?」「佛教,你呢?」老農認真答道: 「我既不信佛教,也不信道教,就信‘睡教(覺)’。」說著,他又繼續幹他的農活。而我卻陷入了深深的沉思。是啊!這位老農為了養家餬口,披星戴月,東奔西忙,他缺少的正是食物、睡眠。因此,他認為睡覺為人生一大樂事,信仰「睡教(覺)」也就很自然了。目前世界上很多人仍處在貧困線下,溫飽問題尚未解決,仍在為生活而奔波,哪有時間和精力去考慮精神生活!因此人類首先必須滿足必要的物質需求,然後才能談得上精神生活。也就是說必要的物質條件是精神生活的基礎。這是一個亙古不變的真理,早在公元前六世紀,佛陀就對這種思想進行了詳細的闡明。

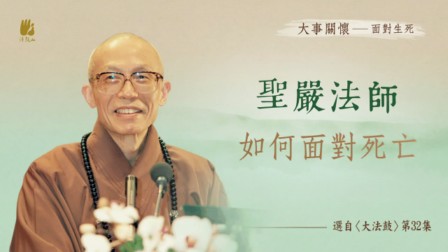

佛陀為了尋求解脫人類痛苦之道,六年苦修,骨瘦如柴,身體極為虛弱,猶不得要領,終於意識到極端的苦行無助於人們對真理的認識。最後他接受了牧女供養的乳糜,重新恢復了體力,於菩提樹下靜坐四十九天,成正等正覺。這充分說明,即使象佛陀這樣大雄大力的人,尚且也要借助於物質條件而後才能集中精力走入精神世界,最終圓證佛果,更何況我們這些普通人呢?

佛陀成道後,四處游化教導眾生。一次佛陀和弟子們應供歸來,途中遇一極度飢餓之人,十分痛苦。弟子們清佛陀為此人說法,以減輕他的痛苦,但佛陀並未替此人說法,反而給比丘們講起法來:「比丘們啊,此人此時最需要的是一碗飯,而不是佛法。拿一碗飯來吧。」等此人吃飽飯後,佛陀才給他講法,引導他如何獲得財富和思想上的寧靜。

在《增支部》中的《鴦覺經》中,佛陀把人類分成三種:

1、盲人:這種人不知如何使自己擁有的財富增長,不知如何獲得新的財富,他們也無法區分道德上的好壞。

2、獨眼人:他只有一隻金錢眼,而無道德之慧眼。這種人只知道如何使自己擁有的財富增長和創造新財富;但不知道如何培養好的道德品質。

3、雙眼者:他既有金錢眼,又有道德之慧眼。他既能使他已有的財富增長,並獲得新財富,又能培養良好的道德品質。

此經美妙之處正在於它對只有一隻金錢之眼的人進行了生動的描繪。僅有道德之慧眼而無金錢眼的人並未被單獨列為一類人,因為滿足最基本的物質需求比單純的道德更有實際價值。這就是佛教中所謂「法 輪未轉,先轉食輪」的道理。為了進一步論述這個道理,在《中部》的《巴陀伽摩經》中,佛陀又把人類的最基本的渴望分為四種:

1、願我的財富通過正當的途徑一天天的增加。換而言之,每個人都希望自己富有。財富是人們最渴望得到的東西。

2、當一個人富有後,他所渴望的是美名遠揚。他如此祝願:願我的美名傳遍四方,特別是要在我的親朋好友、師長中流傳。

3、當一個人既富有,又有好名聲,他祈求健康長壽。他如此祝願:願我健康長壽。

4、當一個人富有、美名遠揚又健康長壽,他自然希望死後幸福。他如此祝願:願我死後生天享福。

通過以上對《巴陀伽摩經》的分析,我們可以清楚地看到,獲得財富是人類的第一需求。所以佛教把必要的物質條件放到一個十分重要的位置。在通常情況下,一貧如洗之人是不會過多地去考慮獲得美名、長壽和死後幸福的,這是由他們的心理狀態決定的。因為貧窮的人飢寒交迫,整天與貧困作鬥爭,哪有時間和精力去追求高層次的精神生活?!正如管子所說:「衣食足然後知榮辱」。因此貧窮很難和道德共生,而更容易與不道德成為孿生兄弟,貧困和不健康的思想往往是併肩而行的。

原因很簡單,當一個人連最基本的物質生活都不能滿足時,他不可能想到完美的道德生活,他總是在想怎樣設法去滿足他最基本的生存需求。所以說,和一貧如洗、飢寒交迫的人大談道德義務,是不合時宜的,因為他們迫切需要的是一塊面包去充飢!我們最迫切需要解決的問題是幫助他們解決溫飽問題。只有當人們不用為吃和穿擔憂,他們才有可能進一步考慮他們的美名、長壽和死後幸福,他們才能逐步走進精神世界。所以說,在一般情況下,擁有一定財富的人比一貧如洗的人更容易講美德。佛陀常常告誡我們:比丘們啊,在這個世界上,貧困對於人類來說是痛苦是求得高尚的精神生活的一大障礙。佛陀進一步說,人類的這種痛苦只有通過社會的方式才能真正得到解決。國家的職責是積極的創造財富,消除貧困,把人民的生活水準提到較高的水平,以滿足人民最基本的物質需求,為享受高尚的精神生活鋪平道路。

也許有人會問,孔子的弟子顏回能「居陋巷,一簞食,一瓢飲,人不堪其憂,回也不改其樂」,這又作何解釋?難道顏回沒有精神生活?首先我們必須承認,顏回不但有精神生活,而且十分豐富。但我們也必須承認,象顏回這樣的聖人千古少有,能和他比肩者自古能有幾人?!這也就是為什麼千百年來他一直是人們學習的榜樣。其次,顏回是那種「素富貴行乎富貴;素貧賤行乎貧賤」之人,根據當時他的條件,他能隨遇而安,知足常樂,這不能說他窮得連飯都吃不上。更何況我們並非說窮人將永遠貧窮,絕對無法獲得任何精神生活。為了說明這個問題,一些經典把人類分為黑暗者和光明者兩大類:

1、黑暗者。又可分為兩種,第一種人既貧窮,又無信心,所以他們只能從黑暗走向黑暗,永遠沒有機會獲得解脫。第二種人貧窮,但具有佈施心腸,又有信心,他們將會從黑暗走向光明,最後得到解脫。

2、光明者。也可分為兩種:第一種人富有,但無信心,他們將會從光明走向黑暗。第二種人既富有又有信心,他們將會從光明走向光明。

由此可見,一貧如洗的人也能從黑暗走向光明,最後獲得解脫。所以在佛教中,貧窮並非完全被譴責。佛教承認貧窮的人也能走出他們的困境,最後進入美好的精神世界,只是他們不能直接進入精神世界罷了。他們必須用自己的雙手創造財富,使自己走出貧窮,早日走進精神世界。

綜上所述,佛教並不主張越貧窮越光榮,也不反對擁有財富,恰恰相反,正如孔子、孟子倡導的那樣:人民必須富庶,佛教也鼓勵人們富有。

在《阿彌陀經》中,西方極樂世界為「七重欄楯,七重羅網,七重行樹,皆是四寶周匝圍繞,是故彼國名為極樂。又舍利弗,極樂國土有七寶池,八功德水充滿其中。池底純以金沙布地,四邊階道,金銀琉璃玻璃硨磲赤珠瑪瑙而嚴飾之……」這也許是世界上最富麗堂皇的國土!阿彌陀佛本身就是:

阿彌陀佛身金色,相好光明無等倫。

白毫宛轉五須彌,紺目澄清四大海。

所以人們一見到阿彌陀佛便生恭敬心。根據佛經記載,佛陀也是相好光明無等倫,人們一見到佛陀就生恭敬心、歡喜心。所以在短期內歸依佛陀的人不可勝數。如果一個人因缺少營養而面黃肌瘦,人們一見到你怎能生起恭敬心、歡喜心呢?

在藥師佛十二大願中,第一是自他身光明熾盛之願、第三是使眾生飽滿所欲而無乏少之願、第十是使眾生解脫惡王劫賊等橫難之願,第十一是使飢渴眾生得上食之願、第十二是使貧乏無衣者得妙衣之願,所以在十二大願中,就有七個是關於物質方面的。在早晚課誦中,我們每天念誦的消災吉祥神咒、功德寶山神咒、如意寶輪王陀羅尼等咒都是祝願國土莊嚴、人民豐衣足食。所以佛教不但不主張人們貧窮,恰恰相反,佛教特別重視莊嚴國土,這樣才能利樂有情。

佈施是利樂有情的一種手段,它為六度(佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧)之首,又在四攝(佈施、愛語、利行、同事)中居第一位,可見佈施是多麼重要。然而只有當一個人擁有一定的財產時,他才有可能行佈施。當一貧如洗的人看到一個即將餓死的小孩時,他再有慈悲心腸,也只能眼睜睜地看著他餓死!因為他空有佈施之心,卻無佈施之力。心有餘而力不足啊!更何況在商品經濟高度發展的今天,無論做什麼事,若缺少資金,則困難重重。汽車沒有油就不能運行。同樣,即使我們都非常熱心佛教事業,但若無必要的資金,則寸步難行,也只能是搖頭嘆息,無可奈何!因此佛教徒應該是華嚴富貴的象徵,而不是貧窮落後的代表。

也許有人又會提出這樣的問題:既然佛教主張華嚴富貴,為什麼又要講四大皆空、捨棄一切、離俗出家呢?其實這一點也不矛盾。這只是同一個問題的兩個方面,是空和不空的辨證統一。禪宗在講修行時,常常強調空,說世間名利皆如過眼之煙雲,我們的身體為四大、或五蘊和合而成,是緣生法,無自性,因而是空的,以此來破除我執,放下一切,在修行的道路上勇猛精進,以期早證佛果。以上這些都是從道心上講的。然而我們必須清楚地認識到,我們必須在生活中了生死,在了生死中生活。了生死並不等於不讓你生活,恰恰相反,我們應在了生死中學會生活。試想一想,不會生活的人怎能了生死?連人尚且做不好,怎能成佛作祖?!所以我們必須學會生活,使自己有一個強壯的身體,這是修行的根本。

沒有一個好的身體,我們就不可能專心致志地修行。試想一下,一個病魔纏身的人,想要專心致志地修行是多麼困難啊!為了借假修真,有一個健康的身體,必要的物質條件還是相當重要的。事實上,有情眾生根本就離不開物質生活。因此《俱舍論》講: 「經說世尊自悟一法,正覺正說,謂諸有情,一切無非由食而住。」《增一阿含經》亦云:「一切眾生皆依食住,有食則存,無食則亡。」所有這一切都說明佛教中還有不空的一面。如果我們為了強調空的一面,而否定了不空的一面,那麼,這種空是偏空、頑空,未能真正理解空之真諦。其結果必然會使人們誤以為佛教主張貧窮,終將導致極端——苦行。反之,如果我們片面強調不空的一面,拚命地去積聚財富,這只能導致另一極端——縱欲主義。佛陀早就明確地指出,苦行和縱欲是兩個極端,對正常的修持是十分有害的,我們應該拋棄。正確的修行方法是中道——八正道。因此我們必須正確地理解空與不空之間的辨證關係。