佛弟子文庫

佛弟子文庫

靈光獨耀,迥脫根塵。體露真常,不拘文字。心性無染,本自圓成。但離妄緣,即如如佛。

今天給大家介紹一段百丈禪師的開示。我們看他是怎麼來描述開悟的過程、開悟的境界和開悟以後又怎麼辦的。這是非常有名的幾句話:

「靈光獨耀,迥脫根塵。」這是兩句,講開悟是怎麼回事。第二個兩句:「體露真常,不拘文字。」第三個兩句:「心性無染,本自圓成。」第四個兩句:「但離妄緣,即如如佛。」

這八句話講四個內容。

「靈光獨耀,迥脫根塵」這兩句,就是講開悟當下的境界是什麼。昨天我講到「歷歷孤明」,百丈禪師說「靈光獨耀」,靈光就是講的我們的心性,我們的真如佛性,講我們的覺性。這一點靈光是獨耀,它不是分散的,它不是分散在六根門頭,它與前後左右、四維上下都不相聯繫,所以是獨耀。

「迥脫根塵」,根就是六根,塵就是六塵,這一點靈光與六根六塵都不相聯繫,這時候境界是什麼呢?這時候的境界,就像晴天霹靂一樣,從頭轟下來,你根本一點準備都沒有,在這個時候忽然桶底打破了。這就是「靈光獨耀,迥脫根塵」。這個時候,那就像釋迦牟尼佛出生的時候講的那兩句話:「天上天下,唯我獨尊!」在這個時候天上天下就只有這一點靈光,前不著村,後不挨店。這就是開悟那一刻的境界。

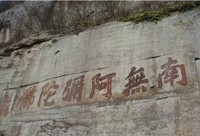

接下來是「體露真常,不拘文字」。你的法身本體和盤托出,顯露在覺照之下,但是就像啞巴吃湯圓,無法描述,所以說不拘文字,文字描述不出來。這個時候完全是自受用,是不共。「體露真常」,真常就是法身,就是真如,就是自己的涅槃妙心,描述不出來,「不拘文字」。一切能夠描述得出來的都不是真如本身,都是分別,都是妄想。真正的那種體驗,真正那種受用是描述不出來的。所以禪宗這一法,「不立文字,教外別傳。直指人心,見性成佛。」

實際上,一切佛法的體驗,一切最高的精神體驗、哲學體驗、宗教體驗,都是無法描述的,都是不立文字的。雖然說不立文字,說不出來,還得要說。為什麼呢?佛成道以後,他也覺得語言文字蒼白無力,覺得自己所體驗的這點東西說不出來;即使說出來了,世人也不相信。

所以他成佛以後,就想不說法,馬上就涅槃。護法的天神勸請釋迦牟尼佛:您不能就這樣把我們扔下了!您要把您的受用與我們大家來分享,您要說法,要度眾生!在護法天神的一再祈請下,釋迦牟尼佛說法四十九年,最後他還是只有一句話:「我一個字也沒有說。」因為說出來的都不是的。真正每個人的心性是什麼,法性是什麼,一定要通過自己的真修實證去體驗,所以說「體露真常,不拘文字」。

然後是「心性無染,本自圓成」。雖然自己現在開悟了,但是所悟到東西並不是外來的,所有的塵勞其性本空,法身覺了無一物。所以心性本來是沒有污染的,河沙妙德,本自圓成。所證得的,所體驗的,都是自己本有的家珍,並沒有多出來什麼,只是在把自己多生多劫以來埋在塵勞底下的珍寶挖掘出來,打磨乾淨,重現光明而已。所以「心性無染,本自圓成」,一切都是本有的,所以叫本來面目。

開悟了以後怎麼辦呢?就要好好地保任。怎麼保任?「但離妄緣,即如如佛。」保任也沒有什麼特殊的任務,也沒有什麼很難做的事情,很複雜的事情。「但離妄緣」,一切妄想、或者說一切能夠引起妄想的種種逆緣都要遠離,就可以了,就是如如不動的自性真佛。

照這樣看起來,開悟不難,成佛也不難。但是,「但離妄緣」四個字,就起來輕巧,做起來極為不易。每一個字重量是多重呢?十萬八千斤,搬都搬不動。這個妄緣,你想要離它,它每一個字都像泰山一樣推都推不倒。因為我們覺照不夠,力量不夠,離不了。

我們天天坐在這裡做什麼呢?就是想學著試著遠離妄緣。但是在想遠離的過程中往往自己又去找,妄緣不找你,你要去找妄緣。因為一切塵勞、一切煩惱,都是自己去找。所謂酒不醉人人自醉,煩惱不來自己找。如果能夠遠離妄緣,當下就是如如佛。

這兩個如字大有文章。這兩個如字,三藏十二部就是講它。第一個如字,可以作動詞解,也可以作形容詞解;第二個字作名詞解。所謂作名詞解是指什麼呢?第二個如就是真理,就是真如,就是真實,就是佛性。第一個如字如果作動詞解,就是指的怎麼去修;作形容詞,就是指我們當下的心態要與真理冥符,就和真理一個樣。

如果用《大乘起信論》的思想來解釋「如如」兩個字,第一個如是不空如來藏,第二個是空如來藏。不空如來藏要通過修,空如來藏是本自具足的。可以說空如來藏是體,不空如來藏是用。第一個如是指怎麼樣通過修行達到與真理保持一致,古人是說「與理冥符」,不走樣,現在的話是叫保持致。

如如兩個字我們經常用,這兩個字很講究,這兩個字是中國古代的翻譯家所創造的相當深奧的哲學概念,用以描述相當深奧的修行體驗,指向非常深奧、無法描述的境界和受用。

我們每個修行人、學佛人,千萬不易輕易說這兩個字,也不是輕易地放過這兩個字。怎麼才是不輕易放過這兩個字呢?就是看我們每時每刻能不能做到如如?就是看我們的一切言行能不能夠與真理冥符。

回過頭來說,不通過「靈光獨耀,迥脫根塵。體露真常,不拘文字。心性無染,本自圓成」這一系列過程,要想達到如如的境界,不可能。所以我們要以如如的心態,修如如之行,證如如之理,見如如之佛!