佛弟子文庫

佛弟子文庫佛在捨衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘:「有九輩九因緣,命未盡便橫死。一者為不應飯為飯,二者為不量飯,三者為不習飯飯,四者為不出生,五者為止熟,六者為不持戒,七者為近惡知識,八者為入裡不時不如法行,九者為可避不避。如是為九因緣,人命為橫盡。

「一、不應飯者,名為不可意飯,亦為以飽腹不停調。

「二、不量飯者,名為不知節度多飯過足。

「三、不習飯者,名為不知時冬夏,為至他國郡,不知俗宜,不能消飯,食未習故。

「四、不出生者,名為飯物未消,復上飯,不服藥吐下,不時消。

「五、為止熟者,名為大便小便來時,不即時行,噫吐啑下風來時制。

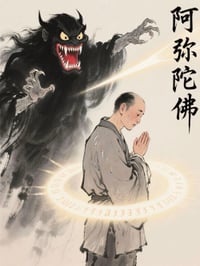

「六、不持戒者,名為犯五戒,殺、盜、犯他人婦、兩舌、飲酒,亦有餘戒,以犯便入縣官,或絃死,或捶杖利刃所斫刺,或辜飢渴而終;或以得脫,從怨家得手死,或驚怖念罪憂死。

「七、為近惡知識者,名為惡知識,已作惡便反坐。何以故?坐不離惡知識故,不覺善惡,不計惡知識惡,態不思惡知識惡。

「八、為入裡不時者,名為冥行,亦裡有諍時行,亦裡有縣官長吏追捕不避,不如法行者,入裡妄入他家舍中,妄見不可見,妄聽不可聽,妄犯不可犯,妄說不可說,妄憂不可憂,妄索不可索。

「九、為可避不避者,名為當避弊象、弊馬、牛犇、車、蛇虺、坑井、水火、拔刀、醉人、惡人,亦餘若干惡。如是為九因緣輩,人命未盡當坐是盡,慧人當識當避是因緣,以避乃得兩福,一者得長壽,二以長壽乃得聞道好語言亦能行。」

諸比丘歡喜受行。

上篇:佛說七處三觀經

下篇:佛說阿含正行經