佛弟子文庫

佛弟子文庫太虛大師精通三藏,學貫古今,智慧圓融,悲心廣大。不單是淵博的佛學者,身體力行的有德高僧,而且是妙語如珠,才華橫溢的詩僧。其詩從悟境和悲願中出,信手拈來,均成妙句,感人肺腑。我親近大師近十年,春風化雨,深沾德澤。大師的詩,常愛讀誦。今就記憶所及,略述體會,以彰顯大師的志行和悲願。

一、闡揚人生佛教

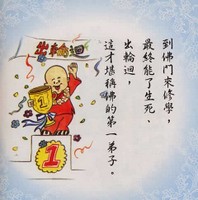

(1)四十八歲述懷:墮世年復年,忽滿四時八,眾苦方沸騰,偏救懷明達。仰止唯佛陀,完成在人格;人圓佛即成,是名真現實。

這首詩,作於三十年代世界戰雲密布,我國正值抗戰緊張,人民顛沛流離的時代。大師慧天憫人,痛感「眾苦方沸騰」,人心愚頑險惡,必須以佛法拯救。但在佛教內部,由於歷史的影響,因循守舊,被人譏為消極、迷信,不能發揚佛教真理,發揮佛教救世精神。大師為適應時代機宜,介導「人生佛教」認為,我們信仰和依歸的是佛陀,究竟的目標是佛果,但必須從人乘做起,完成人格,即為成佛的根機。從超人——人乘,到超超人——菩薩、佛,即成為圓滿的人格。佛陀降生在人間,成道在人間,說法在人間,只有殊勝的人乘,經過不斷的自我完善,才有成佛的可能,這是符合現實的真理。大師寫作的《人乘正法論》、《人生佛教》就是發揮這一精義的。

(2)示學佛:如果發願學佛,先須立志做人:三皈四維淑世,八德十善嚴身。

這一首詩,強調學佛先須把人做好。而做好人,離不開佛教的三皈、十善;儒學的四維、人德。

作為佛教正信居士,必須皈依佛法僧三寶,嚴守五戒十善。這是學佛做人的基本品德。此種品德,深入民間,有益於改良社會、政治和社會風氣,做到淑世善民。

大師提出五戒,能攝持儒家仁、義、禮、智、信五常的內容。謂不殺而仁,不盜而義,不邪淫而禮,不妄語而信,不飲酒而智。由五戒擴充為十善,比儒家四維八德的意義更高,範圍更廣。五戒可以總括人類的道德行為,而十善則為三乘聖者(聲聞、獨覺、菩薩)成就無漏果的共同基礎。

大師在《十善業道經講要》中說:「到人間樂園最切實的路徑,是十善業道。若欲達人類安穩快樂之目的。即在奉行不殺、不盜等的十善。如能實行此十善業,無有不得成就的。現在世界相殺相鬥,皆因肆行十惡,不行十善,假使人人皆能行十善,立可成為安樂世界。現今人類的痛苦,皆由於不行善業,因此由個人而社會而國家而世界,便都成為一個痛苦的苦海……」在這裡,大師根據佛教因果法則,提出履行十善則人類安穩、快樂,違背十善則國家和世界必成為苦海的論斷。

在第二次世界大戰將結束時,大師痛感人類遭受戰亂之苦,提出救世之道,發表《集團的惡止善行》一文,明確止惡行善為道德之宗,倡導集團的惡止善行,振興集團善的勢力,抗止集團惡勢力侵害,造成民眾之安樂,世界之和平。大師悲憫之心,躍然紙上,感人至深。

二、苦心培育僧才

(1)赴靈鷲山感懷:覺樹枯榮幾度更,靈山寂寞償重興;今時不用傷遲暮,佛法宏揚本在僧。

這是大師於抗戰期中,組織佛教代表團到印度訪問,朝禮靈鷲山寫的詩。

釋尊靜坐成道的菩提樹,春來繁榮,冬來葉落,不知經過若干農枯榮。昔日釋尊說法,大眾雲集,華雨繽紛的盛境,已不存在,靈山目前是寂寞的景象,大師朝禮時,是多麼感慨萬端啊!然而,物極必反,廢久必興,眾生業轉福來,法緣成就,靈山或者要重興吧,法輪將再轉吧!大師對不久的將來,抱著無限的憧憬。

住持三寶,弘揚佛法,主要責任在僧伽,但由於歷史的原因,僧人因循守舊,寺廟與社會脫節,加上新時代潮流對舊制度的衝擊,寺廟瀕於危境,僧人生存受到威脅,已不能擔當起「弘法是家務,利生為事業」的責任。大師憂心如焚,思欲整頓增制,從一九一五年到一九三○年,先後寫作有《整理僧伽制度論》、《僧制今論》、《建僧大綱》三書,準備選擇寺院試行,但遭到守舊派反對。大師屢受挫折,並不灰心,將目標轉移到培養僧才上,將希望寄託於新一代的僧青年。「佛法宏揚本在僧」,是多麼感動青年一代的號召。

為了培養僧才,先後創辦武昌佛學院、閩南佛學院、柏林佛學院、漢藏教理院等。在大師的辛勤培育下,成熟了一大批人才(包括一部分在家居士),遍布海內外,成為復興佛教、拯救社會的中堅。

有些人借「革新」一詞攻擊大師,其實,大師倡導的「新佛教」,並非在佛教本質上有何改變,不過是審時度勢,以佛法的「契理契機」為原則,順應時代在形態上的調整而已。所謂「新佛教」、「人生佛教」,其精神和實質不過如此。

大師教育青年學僧,要:一、真修實證以成果。二、捨己利眾以重行。三、勤學明理以傳教。又諄諄教導:「無私、戒懶、為公服務」。於此證明大師培養僧才,用心良苦。

(2)示僧青年:佛化新聞坦蕩途,人人在握有靈珠;四邊莫觸真般若,中道何曾落有無。要「勤學明理以傳教」,必須從聞思修,情證般若。

大師指出:能聽聞正法,就已走上人生的坦蕩道路了。但從聞而思而修,目的在破除無明塵埃,啟發人們心靈的明珠,悟證般若,就可使靈珠燦爛發光了。

大師早年讀《大般若經》,深入悟境,一生的學行,得力於般若,故以此勉勵青年。此般若慧即緣起性空中道之智。惟能了悟緣起,才深信因果,視眾生平等。惟能了悟性空,才能破除我執法執,息滅虛妄分別,具足無我智慧。此緣起住空義,離四句、絕百非,掃蕩常斷邪執,契合中道妙義。

大師教導說:「青年有志的佛徒,應當鼓起勇氣。先從研究,以明達佛法真理:如理真修,以條證聖果,乃為救俗之第一義」。說明大師教育從眾不是空談知見,說食數寶,而是提倡從實踐中了梧真理,才是真正的智慧,乃能指導正確的行動。

(3)示象賢:要作法門龍象,須親佛國聖賢;普敬飛潛動植,菩提涅■本然。

這是大師寫給其早期門徒象賢法師的詩,鼓勵象賢法師,同時是鼓勵青年一代的佛徒。

聖賢位別,有小乘、大乘不同。這裡大師所指,是向大乘聖賢學習。大乘菩薩的特點,是基於大智,深具悲心,願力宏大。「普敬飛游動植」,指不論對有情的動物和無情的植物都要尊重其生命和生機,不得加以殺害。因為胎、卵、濕、化眾生,佛性平等;擴大到器世界來說,物我一如,法性平等。非有法界圓融之智,不能具足此宏大的悲願。大師給佛教青年們指出一條菩薩應走的大道,履行此大道,才能完善人格,圓證佛果。

(4)示修行:聖教護心,佛律嚴身;內外清淨,菩提之因。

這裡指出修行的根本方法,是「守根護意」。

《法句經》有一偈云:「藏六如龜,守意如城,慧與魔戰,勝則無患」。

藏六如龜,謂六根接觸六塵,不生貪染,不為所動。欲使根不隨境轉,必須依循佛的教授教誡,以正知見,更以定力,保持意識正念相續,才能護意。守根必須持戒,護意必須具足定和慧。具體地講,就是戒定慧三學。勤修戒定慧三學,才能清淨三業,息滅煩惱。

大師的生活,是簡單朴素的,終年穿得是灰布僧衣,早餐稀粥鹹菜,午餐一菜一湯。除接見客人外,就是講學、寫作、靜坐。他對學生的要求也很嚴格:早晚保持課誦,用齋時整齊魚貫地進入飯堂,禁止說話。晚上坐半小時的香。每半月誦戒。學生犯過,輕則責令悔過,重則記過到開除,對學生的學習和生活、飲食、醫藥,則非常關心,像慈母對子女一樣。

漢藏教理院的院訓,是大師親筆題寫的「談寧明敏」四字。淡即淡泊於物慾,不起貪慾,才能持戒。寧即寧靜,即保持禪定功夫,不起妄念。明謂能明因識果,分別善惡是非,不迷於主觀客觀,即是智慧。敏指行動靈敏通達,能審時度勢,如理行事。大師以此作為終生言行的準則,亦以此教育學生。

親近大師近十年,耳聞目睹,我感覺大師才是一個持戒的真正有德的高僧。

三、堅持菩薩大行

(1)五十誕辰自題:我今學修菩薩行,我今應正菩薩名。願皆稱我以菩薩,比丘不是佛未成。

這裡,大師自稱是菩薩而非比丘,我的認識,大師是「內秘聲聞乘,外現菩薩身」的比丘僧,兼菩薩僧,根據大師的言行是當之無愧的。

大師常說:「中國佛教所說的是大乘理論,但所行的只是小乘行。錫蘭(斯里蘭卡)雖是傳的小乘教理,而他們都能化民成俗,使人民普學三皈三戒,入天善法,舉國奉行,佛教成為人民的宗教;並廣作社會、慈善、文化、教育等事業,以利益國家社會,乃至人群,表現慈悲、博濟的精神。故他們所說的雖是小乘教,但所修的都是大乘行」。故大師甚注意如何實行濟世化眾之行為,以發揚大乘佛教的真精神,而從事社會文化、福利事業的開展,體現了大師的菩薩心胸。

大師早年提出「志在整理僧伽制度,行在瑜伽菩薩戒本」,認為菩薩戒中的饒益有情戒,是最殊勝的。只有彌勒菩薩宣說,由玄奘法師譯出的《瑜伽師地論》百卷中的菩薩戒本,「乃真為菩薩繁興二利」,是教「廣修萬行之大標準」,所以學佛特重菩薩戒行,故日「行在瑜伽菩薩戒本」。

大師根據教、理,行三判攝佛法,其在行中,指出行之當機及三依三趣。所謂三枚三趣,謂一:依聲聞乘行果趣發大乘心。(佛住世及正法時代),二:依天乘行果趣修大乘果。(像法時代);三:依人乘行果趣修大乘行(末法時代)。大師認為,現在處於末法時代,依前二乘行果已不能適應時代的機宜。若依聲聞行果是要被垢為消極逃世;若依天乘行果(密乘),是要被誘為迷信神權的,不惟不是方便而反成為障礙了。所以在今日的情況,所向的應在進趣大乘行,而所依的,是確定在人乘行果,實行人生佛教。提倡五戒十善以化民,廣修六度四攝以福利人群。

大師在漢藏教理院時,除給學生講《真現實論》外,還講了《今菩薩行》和《菩薩學處》,闡述這種思想。《菩薩學處》是實行此一理想的具體組織,其中,包括出家菩薩和在家菩薩,在家菩薩指已受三皈五戒遍於士、農、工、商、學的各階層。作為幹部的要經過教理院、律議院的嚴格訓練。事業方面,出家菩薩可以進行文化、教育、慈善等工作;在家菩薩則配合辦理資生事業,如農場、工廠、合作社等。大師生前,曾試圖覓一適當的地點創辦此菩薩學處,作為典範,逐步推廣。惜因緣不熟,未能實現。

(2)示惟賢:忽悟塵勞海,原為法樂城;大悲來地獄,至德發天聲。

這是一首使我終生難忘的詩,每遇到不如意的境界,默念這首詩,回憶大師對我的鼓勵和鞭策,內心煩惱和痛苦就消失了。

一九四三年,四川下川地區普遍發生了估拉青年僧人充當壯丁的事,情況很慘,我適在開縣大覺佛學院任教,為此事件,我於四四年冬,帶著疾病,奔走於開縣、萬縣、重慶之間,向有關當局呼籲停止這種行動。我到了重慶,向大師報告並請求轉報國民黨中央制止。談話間,不免憤懣填胸,大師教我要保持冷靜和忍耐,並提筆在我的紀念冊上寫了這首詩。

在塵勞中為佛法受苦,是為了建築保衛眾生安樂的正法之城,使自他的慧命延續,佛法久住。大悲出至救地獄眾生的心願,所謂「思地獄苦,發菩提心」。地藏菩薩的「我不入地獄,誰入地獄」的誓言是偉大的。最高的至善至美的德行,發自純潔善良的心聲。這不單是大師為我所寫,而是對每一個佛教徒的號召。

我的同學已經示寂的中國佛協副會長正果法師,有一首發願詩:「堅持無上菩提心,誓修四宏誓願行,我生相續佛法在,永作菩薩度眾生」。正果法師一生堅持宏法,業績昭著,是受了大師教育和精神感召。我願在大師門下的師友和欽仰傚法大師的人們,將菩提種子廣播大地,使它在人們的心中生根發芽,開花結果,大師的遺志必能實現。