佛弟子文庫

佛弟子文庫

般若對於我們生命的改善有著至關的重要性,沒有般若,人就會產生兩種困擾:

一、認識上的迷惑:

人活在世上,總是在充滿著迷惑的狀態下生活著:既不了解自己,也不能真正的認識世界。試問你們知道「我」是誰嗎?這個問題看來很簡單,有人可能會不加思索的回答,「我」就是我。其實這是一個很深奧的問題,你以為「我」是我,請問你究竟以身體為「我」,抑是以思維為「我」呢?倘以身體為「我」,身體乃四大假合,四大解散「我」在何處;如以思維為「我」,思維乃建立在經驗及概念上得以延續,並無獨立可言。足見這個問題不好回答,所以在西方哲學中的最高名言是:認識你自己。

「生從何來,死從何去」,也是人生的一大迷惑。記得有位西方哲學家曾經對人生做過一個形象的比喻:他說人生有如過一座橋,這座橋的橋頭、橋尾、橋下都充滿著雲霧,人從一團雲霧走向另一團雲霧。是啊!以佛家的智慧來觀看人生,我們從娘胎中生下來,僅僅是一期生命的開端,當一期生命完了,也並不是意味著生命的徹底結束,生命還會生生不已的延續下去,現世的人生只不過是生命延續中的一個片段。因此,一個稍有思想的人,他不應該僅僅著眼於現在的生存,還應該關心 「生從何來,死從何去」這個古老而又現實的問題。

在現實生活中,人人都很關心自己的命運。命運是什麼?人生是否存在命運?假如有命運這麼一回事,那命運是由什麼力量決定的?對於這些問題,人們的看法往往不一樣:有人不相信人生存在命運,以為生命的發展沒有既定的規律;有人相信人生存在命運,以為冥冥之中有股力量在支配著我們的生活;有人以為支配命運的力量是來自於生命自身。有人相信命運不可改變;有人相信命運可以改變。然而,命運究屬怎麼回事呢?

因果報應也是世人容易引起爭議的問題。你說沒有嘛?似乎世間萬事萬物各有因果,如「種瓜得瓜,種豆得豆」;你說有因果嗎?可現實生活中又有許多現象無法解釋。比如有人作惡多端,生活卻過得逍遙自在;有人行善積德,日子過得窮困潦倒。因而唯物論者倡導一生論,不相信因果報應;而各種宗教都談因果報應。因果果有報應乎?

人為什麼活著?生存的意義是什麼?在我講座中,這也是經常有人提出的問題。生存在世界上,有許多人不知道為什麼活著,只知沿著前人約定俗成的習慣去生活:上學、找工作、成家、生兒育女、陞官發財、享受欲樂,乃至一命嗚呼。人類一代又一代的重複著相同的生活方式。說到人為什麼活著,其實多數人都對此很茫然,談不上為什麼。不過,我們假如要讓生命變得更有價值,當然還是應當關心:人為什麼活著。

二、執著慾望帶來的痛苦:

佛經稱我們居住的這個世界是欲界,欲界的最大特點就在一個「欲」字上,可以這麼說,我們這個世界上的人,都是生活在強烈的慾望中。欲是什麼?欲是生命內在的希求。有從生理上發出的,也有心理上發出的。因此,慾望有生理因素及心理因素這兩個方面。慾望非常複雜,其表現的形式千差萬別,佛經中簡單的歸納為五種,稱曰五欲。即色慾,眼睛希望看到漂亮的顏色。聲欲,耳朵希望聽到動聽悅耳的音聲。香欲,鼻子希望聞到香味。味欲,舌頭希望嘗到可口的美味。觸欲,身體希望接觸到舒適的環境。五欲在佛經中有時另有所指,(1)財欲,是對財富的希求。(2)色慾,是對男女性交的希求。(3)名欲,是對名譽地位的希求。(4)食慾,是對飲食的希求。(5)睡欲,是對睡眠的希求。有情生命就是在不停的追逐五欲境界中延續,通常人生所謂的幸福快樂,說穿了,那不過是慾望的滿足,當人們慾望滿足時,感到快樂,感到幸福。

慾望又是沒有一定的東西,人類慾望雖然與物質條件有關係,但具備什麼條件才能滿足並無標準,它往往隨著物質環境的改善而水漲船高,古人生活條件簡單有吃、有住、有穿就能滿足;而現在物質條件豐富了,人的慾望也隨之膨脹。今天的人,並不因為豐富的物質環境而感到滿足,他們總是處在不斷向外的追求中。

慾望的表現形式有三大特徵:

一、是佔有:人生活在慾望中,總想佔有社會的一切。那些溫飽尚未解決的窮人,只要求有吃的、穿的、住的就行了;可生活基本需求一旦滿足,於是就希望過上方便舒適的日子:洗衣服太麻煩,最好有個洗衣機,代替手洗;走路覺得累,乘公共汽車又不方便,還是買個轎車,或者摩托車;工作之餘,閑了無聊,搞個電視消遣多好;出外遊玩名勝風景,走過就算了,真不過癮,買架錄像機,要不照相機也行。要添置這些就得擁有大量的財富,為了賺錢就得拚命的工作。

有財富的人又想到了社會上的名譽地位:有些富翁會花錢去買官當,躋身於政界;有些會辦慈善事業,博得社會上的名譽。總之,別人擁有的我也得有;別人沒有我也得有。慾望使得我們在不停的追求,不斷的佔有中度過。處在慾望中的人總是忘記已有的東西,而去追逐未有的東西。俗話說:慾壑難填。一個想發財的人,當他擁有萬元了,接著就要百萬、千萬、億萬,由於目標永遠在前面,沒有知足的時候,因此,既使擁有很多財富,也總感覺到自己不富有。

二、是比較:人生活在現實中必然要與社會發生關係。當我們擁有財富時,別人也擁有,於是出現比較,你擁有百萬,我得擁有千萬,比你富有;你坐桑塔納,我得坐奔馳,比你神氣;你吃一桌用一千元,我吃一桌得花五千元,比你豪華;你穿一般的衣服,我得穿時裝,比你時髦;你用黑白電視,我得用彩電,比你好看;你的電腦是三八六,我得買四八六,比你先進;你當縣長,我得當上省長,比你大。

帶著比較心態去生活的人,永遠都沒有滿足的時候,因為人類社會的發展日新月異。用比較心生活,總想出人頭地,超過別人,希望從他人羨慕的眼光中去感受幸福。二十年前誰家如果有一架自行車,就夠他幸福很長時間了,但自行車一普及,擁有自行車就不再有幸福感了;於是要有摩托車才感到幸福,買摩托車的人多了,擁有摩托車的幸福感又隨之消失;要有轎車才覺得幸福。社會總在不斷的推陳出新,生活在比較中的人,為了幸福他是不會滿足的。

三、是競爭:比較心態生活的結果,必然導致競爭。在一個班級裡,同學間會因為成績而競爭;在商業場中,同行會因為產品的佔領市場而競爭;在學術界,學者會因為作品在學術界的影響而競爭;在政府領導階層中,同事會因為爭當總統、總理而競爭;在家庭中,兄弟姐妹會因為博得父母的寵愛而競爭;在公路上,司機會因為搶先一步而競爭;在婚戀場中,眾多男子會因為取得姑娘的好感而競爭;國與國之間,會因為國土的佔有而競爭。達爾文大概因為人類社會及大自然的競爭性,乃提出了「物競天擇,適者生存」的理論。競爭的本身是殘酷的,它意味著相互殘殺,你死我活的鬥爭。因此,競爭使人類活得疲憊不堪。

慾望使人向外攀求,人類在追逐慾望中,迷失了自已。佛經裡有一個著名的故事:有一天佛陀靜坐已,在林中漫步,這時有一群年青人匆匆向前走來,向佛陀問曰:剛才你有沒有看見幾個女孩子從這邊走過?佛陀問:找她們幹什麼?這群人說:昨晚他們與這些女子尋歡作樂,可是清早起來時發現她們都跑光了,並卷走了錢財。佛陀於是又反問道:尋找女子、錢財重要,還是尋找你自己重要?是啊!世人在一味追求外物的時候,很少有人能夠去注意自己,並意識到認識自己的重要性。

故事中的年青人和現代社會的人很相似。全社會幾乎都在瘋狂的賺錢,有人說:十億人民九億商。今天的中國大地:學術界與經濟掛鉤的學術著作特別吃香,學校中和經濟相關的科系生源暴滿,文化界尚且如此。至於社會上的生財之道更是五花八門,人們為了賺錢挖空心思,為了賺錢不擇手段。

隨著經濟的發展,社會給人們創造了廣泛的消費機會,以此來不斷刺激消費意識。比較突出便是這些年來娛樂場所的出現:如舞廳、酒吧、夜總會,還有什麼一陪、二陪、三陪的小姐專門為你服務。人們白天忙於賺錢,晚上就整夜的泡在聲色場中,於是迷失了自己。現代社會經濟是繁榮了,但社會道德也淪喪了。

慾望導致的另一個結果是,給人類帶來痛苦。《義品》說:「趣求諸欲人,常起於希望,所欲若不遂,惱壞如箭中」。這首偈說生活在慾望中的人,總是不停的向外希求,一旦所求不能得到,就會痛苦的象被箭射中一樣。佛經所說的八苦中,求不得苦便是慾望不能滿足所造成的痛苦。

《中阿含經·苦陰經》卷二十五中,也深刻闡明了欲的過患。《經》中說:「云何欲患?族姓子者,隨其技術以自存活,或作田業、或行治生、或以學書、或明算術、或知工數、或巧刻印、或文章、或造手筆、或曉經書、或作勇將、或奉事王。彼寒時則寒,熱時則熱,飢渴、疲勞、蚊虻所蜇,作如是業,求圖錢財。彼族姓子如是方便,作如是求,若不得錢財,便生憂苦、愁戚、懊惱;若得錢財,彼便愛惜,守護密藏……倘為王奪、賊劫、火燒、亡失,便生憂苦、愁戚、懊惱。」這是說追求財富和財富亡失導致的痛苦。 經中又說:「眾生因欲緣欲,以欲為本故,母共子爭,子共母爭,父子、兄弟、姐妹、親族展轉共爭。彼既如是共爭鬥已,母說子惡,子說母惡,父子、兄弟、姐妹、親族更相說惡,況復他人。」社會上的許多家庭中常常會因為財產的糾紛而造成兄弟打架、夫妻反目、父子仇敵、親族離散,原因是什麼?是因為佔有欲造成的結果。

經中接著說:「眾生因欲緣欲,以欲為本故,王王共爭,梵志梵志共爭,居士居士共爭,民民共爭,國國共爭,彼因鬥爭共相憎故,以種種器仗轉相加害,或以拳叉石擲,或以杖打刀斫。彼當斗時,或死、或怖、受極重苦」。說世間因為慾望的關係,商人與商人爭,政客與政客爭,國家與國家爭。希特勒的席卷歐洲,日本的侵略亞洲,人類在一戰、二戰中,遭受的種種痛苦還不都是因為慾望的關係。古代的社會科技不發達,軍事武器落後,爭爭打打關係還不大;今天的大國倘若出現無限的擴張欲,人類地球可就有被毀滅的危險了。這是因為慾望產生戰爭,由此帶來了痛苦。

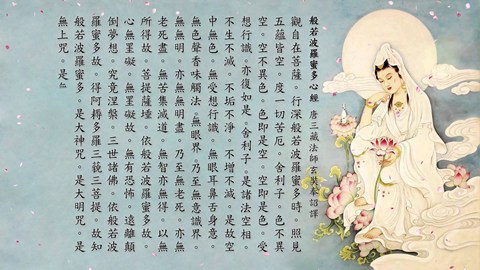

人類倘要解決由認識上的困惑和執著慾望帶來的痛苦,唯有依靠般若,《經》曰:「般若波羅密」。「波羅密」漢譯度,或到彼岸的意思。度是度過煩惱,度過痛苦的生死瀑流。到彼岸,這裡的彼岸不是指東方的琉璃世界,也非西方極樂世界,而恰恰是在我們現實的人世。假如我們生活在無明中,缺乏般若,我們就會有煩惱、痛苦、彷徨、苦悶、空虛、不安等,這是此岸。我們如果有了般若,能夠正見宇宙人生,如理而行,我們就會擁有安樂、祥和、幸福、寧靜的人生,這是彼岸。般若能把我們從此岸度到彼岸。