佛弟子文庫

佛弟子文庫

一個孩子從小長大,父母會很用心照顧他的健康、培養好的習慣,以及送他到學校學習知識,等等,都是為了將來能夠活得更幸福。

人生要學會儲蓄。你若耕耘,就儲存了一次豐收;你若努力,就儲存了一個希望;你若微笑,就儲存了一份快樂。你能支取什麼,取決於你儲蓄了什麼。沒有儲存友誼,就無法支取幫助;沒有儲存學識,就無法支取能力;沒有儲存汗水,就無法支取成功。想要有取之不盡的幸福,就要每天儲蓄感恩和付出。

人生不需要與別人競爭,因為每個人都走著自己的路,都有自己的因果。人生的價值,名利地位絕不是唯一衡量標準;人生的幸福,更不是金錢榮譽就能夠賦予的。

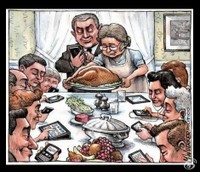

物質世界雖然越來越繁華,但人們的內心世界卻越來越迷茫、痛苦。人人都追求幸福,為什麼幸福卻離我們越來越遠?要學會反省、思考,才能找到正確的方向,樹立內心不變的信念。

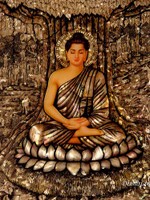

物質貧乏者也可以過得快樂,物質豐厚者也不一定沒有痛苦,佛法認為:決定人幸福或痛苦的真正根源在於內心,而不是外在。所以,要放下的是內心的煩惱,要培養的是正確面對外境的心態。

如果一個人的價值觀都是圍繞自己的利益,以外在的獲取為考量成功與否的標準,那人生終將走向幸福的反面;生命的真正價值在於能讓更多人因自己的存在獲得快樂,讓環境因為自己的存在而更加美好。

佛法講「有求皆苦」,把目標放在外在,必定有苦,因為外在的因緣是自己無法主宰的,外在的一切也都是會改變的。求不得,苦;得到了,會失去,也苦。所以應該把重心放到對自我的提升上。自我的修行如同一把真正的金鑰匙,能夠打開通向幸福的大門。

幸福、快樂,向外追尋都是不可得的。珍視自己擁有的生命和經歷,從內心發願去做一些有益的事情,讓自己的生命行走在身心合一的路上,你就會找到莫大的力量,不假他人。否則,心永遠在漂泊、苦悶、孤獨。

幸福或痛苦,我們經歷它,穿過它,感受它,然後放下它。 學佛有很多階段,在最淺的層面,能夠幫助我們更好地經營生活,更加幸福、快樂。

幸福的果報是善因與善緣和合而得。懂得因緣、果報、善惡是一種智慧,勤勞需要智慧的引導,勤勇於善法。

現在的種種幸福,都是暫時的,它會隨著無常而變化、消失。人的心,就隨著這個「幸福」不斷起伏:未得到時攀求,得到後害怕失去,失去後無比痛苦。在這個所謂幸福的光環背後,實際上有種種苦,只是人們未能認識到,會隨著解脫消失的,是這些苦。放下與放棄無關,而是一種無畏的擁有。

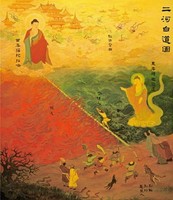

佛法有三種道:安樂道、解脫道、菩提道。世間所追求的幸福屬於安樂道所攝,而佛法所說的「安樂」更進一步,不僅包括此生的安樂,還包括來生的安樂,這只有通過為善去惡來實現。但追逐外在的安樂遠非佛法所求,還要進一步解脫人內在的煩惱,乃至發大心幫助一切眾生究竟離苦得樂。

愛能變成恨,原本以為的幸福變成傷害,就是無常的真實寫照,也是我們執著帶來的痛苦。看不透、放不下,就只能永遠被囚禁在這個圈圈裡;看破了,這個圈圈不過是自己畫地為牢而已。

不要懷揣「不幸」的自我定義過日子,而要反過來,借外境來磨練自己,讓自己做一個給別人帶來希望的人,讓自己成為別人幸福的原因。

不要把幸福寄託在無常的感情和人身上,自己的幸福要靠善業來創造。不要幻想自己沒有的,多珍惜自己擁有的,把握自己能做的。

我們總是把自己的幸福快樂寄託在外在的人和事上,但外在的一切都是無常的,這種托付本身就如在沙灘上建造城堡,毫無根基,但我們內心卻以為這穩固如磐石,並執持不捨,乃至沙堡倒塌了還不肯相信。皈依三寶、修行佛法,就是要從這錯誤的追求和愚癡的執著中醒來,才有辦法超越一切痛苦。

寧靜是一種力量。不被五欲八風擾動,因為「志不在此」,當我們內心有了超越世俗的理想,心有所止時,就能夠獲得真正的寧靜與深沉的幸福。

若深信因果,為求善果而勤種善因,這種「功利」,至少比急功近利、損人利己要強上百倍。如人們常說「君子愛財,取之有道」,追求幸福美好的生活是每個人的所願,但要以正確的方法去實現它。在此基礎之上,智慧更加明利的人洞察果相的虛妄,超越一切執著。這是果地的境界,不宜倒果為因。

福報,是指修習善法所感得的令人幸福的果報。人造了善業,能感得幸福快樂的果報,稱之為福報,富貴、健康、美貌、長壽等都是福報。福業感果後就沒有了,如銀行存款一樣會越用越少。同時,在享受這些果報的同時,人又在造新的業,如果沒有智慧的攝持,這些福報很可能變成造惡業的緣,來生則墮落受苦,這就是 「三世怨」。

絕大多數人在無常降臨到自己頭上之前,都不會考慮這個問題,而在與生死無關的事情上耗費了大量時間。但體會無常不是讓人壓抑沉重,而是要提醒自己去做更有價值的事情,把自己短暫的小幸福昇華為更長遠的自利利他的大願力。

把他人的利益與自己的利益對立起來,是因為對「利益」認識得太狹窄。佛法所認為的「利益」,是善業帶來的果報,是無私助人時內心的喜悅和幸福,是破除我執的究竟大利。有時候我們幫助了別人卻覺得不開心,內心有疑慮困惑,是因為我們沒有把道理認識清楚。先明理,再步步實踐。

把自己痛苦的原因都歸罪於他人,就永遠也無法得到快樂。因為我們的生命目標已經嚴重偏失,怨恨他人成為了主線,「令自己幸福」的真正命題卻被掩蓋了。如果懷著「我對你錯」的心態去糾正對方的行為習慣,對方內心感受到的不是真正的愛和關心,而是排斥與否定,會很受傷。

把自己不如意的理由都算在外境,用恨意面對他人,「因為他不好,他害了我,所以我才不好」,這樣的心態才是讓自己過不好一生的罪魁禍首。不要把幸福寄託在他人身上,也不要把不幸歸罪於他人,要找到自己的路,懂得和把握自己的因果。

做不到的就先放下,過去的要放下,對自己的要求也要放下。面對困境不要掙扎,越是想擺脫它,它會把你纏得越緊,此時,關鍵是要讓心靜下來。不懊悔過去,不悲觀地看待未來,用全部心去做現在的每一件事,例如徹底清掃一下房間、完成一幅畫、種一株植物等。

浮躁,是因為生命缺少根。無根,水中的浮萍永遠隨波逐流;有根,樹木就能屹立不倒、不斷成長。信仰,就是一個人生命的根。喪失了信仰的能力,就難以堅守,難以幸福。

寬容,才有寧靜。人心如江河,窄處水花四濺,寬時水波不興。寬容,一是痛而不言,二是笑而不語。無論多少委屈,一笑泯恩仇。寬容,讓煩惱融化在心裡。 其實太多計較,只是一時的想不開。 世間太大,一顆心承載不起,事事想佔盡先機,會輸了起碼的幸福。

修行人的幸福來源於:身心合一的安詳,勤勇於善的充實,莫向外求的自在,悲憫眾生的柔軟,正視無常的釋然,心懷光明的希望。

無論如何,不要把自己的幸福寄託在某個人或某段關係上。

做事的意義是什麼,看自己的動機。如果動機是與他人比較高下,就會隨之而來產生許多問題。

自己是不是懦弱,不在於別人如何評價,關鍵要看自己的行為有沒有方向。我們做人、做事不是為了和別人爭,而是朝著自己所認準的目標前進。

自己內心有正確的做人、做事的標準。善意待人,誠意做事;常保學習的心態,感恩的心情。

有些時候,你沒有做錯事,但會被別人的錯誤傷害,這些也是人生的一部分,因為每個人都會犯錯,我們的錯誤會傷害到身邊的人。有時候,犯錯的人認識不到自己的問題,正如我們每個人一樣。放下仇視和怨恨,寬恕那些犯錯的人,更加努力地成長自己 。

佛陀說,有兩種人最為難得。一種是從不犯錯之人,一種是過而能改之人。犯了錯,只要誠心懺悔、永不再造,並勤行善法、深信三寶,則能淨除業障。懺悔有兩個關鍵,一是知錯認錯,二是對三寶功德有信心,對懺淨業障有信心。

沒有成佛之前,人都會有煩惱、過失,想要找外在完美的團隊、環境,終不可得。師法友團隊最寶貴的一點是大家都以法為宗,而非每個人都不會犯錯,問題在於我們應該執取什麼,不能因噎廢食。如果一直執取過失,可能對方都已經改正了,自己還在嗔心與懷疑的陷阱中徘徊。

人生要有方向、做事要有智慧。樹立榜樣、親近良友,多讀好書、成長心靈。別人怎麼對我們,我們決定不了,好好看住自己的心。認真負責做事,不結黨營私,對事不對人。

認識到自己的錯誤是好事,但是隨之而來會有兩種反應:把愧疚一直放在心裡,就會成為障礙,所謂「悔箭入心」,這是一種負面的力量,令人沉湎痛苦不能自拔;另一種是積極懺悔,懺即懺其前愆,悔者悔其後過,這是一種正面的力量,能令人清涼、解脫,從而放下包袱更好地前行。要向前看,把愧疚當做前進的動力,而不是傷害自己的第二支乃至N支箭。

心中沒有決定,才會總是後悔。在種種後悔中認真反思,總結教訓,找到自己該做的事。至於雞毛蒜皮的小選擇,少一分執著,就無所謂後悔。

多做可能會多錯,但也會有更多成長;不做自然不會犯錯,但也沒有進步的機會了。承擔是為了成長,而不是為了不犯錯。你只看到負面的東西,卻忘了最根本的宗旨。

別人錯了,那我們要怎麼做呢?修學佛法的本來目的就是幫助一切眾生。譬如孩子做錯了事,家長會怎麼面對?他會恨、會怨、會覺得與己無關嗎?有愛和責任的家長會想:孩子為什麼會這樣做,應該怎樣去幫他改正,是不是自己平時太忙,對孩子的引導和關懷太少了。

包容他人的過錯,也是對自己的解脫。不要把別人的過失當做傷害自己的利劍,而要反過來作為激勵自己更向上的動力。

人非聖賢,孰能無過?過而能改,善莫大焉!世上本無「麻煩」,只是人內心有「麻煩」,把它當真,就越背越沉,無法擺脫;把它看空,一切無非是因緣組合,事過境遷,從中汲取進步的養分就好,不必帶著煩惱的沉渣繼續上路。