佛弟子文庫

佛弟子文庫

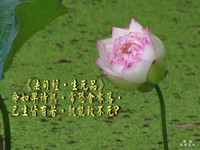

使色不美引非善,辨理非理慧被奪。不忍令速墮惡趣。忍招違前諸功德、忍感妙色善士喜、善巧是理非理事、歿後轉生人天中、所造眾罪皆當盡。——《入中論》

不忍辱會有四個過失:

第一是「使色不美」。尤其對女眾來說,「美」是至關重要的一個詞。但如果嗔心還在,「美」會受損失。相應地,忍辱必然對「美」有用。「使色不美」,這是月稱論師提出的第一大過失,將嗔心與容顏掛鉤。「使色不美」,不僅是說發脾氣時不美,發完脾氣也會遺留一些不美的元素掛在臉上。所以經常生嗔心的人,他的相貌會使很多人產生不悅。

第二是「引非善」。引來很多不善的惡業、冤業或者精魂、魍魎等,干擾生命、生活。

第三是「辨理非理慧被奪」。嗔心能將人的智慧奪走。本來平靜時很會分析:這件事是對、那件事是錯,這件事該這麼辦、那件事該那麼辦,很有智慧。但是一旦生嗔,智慧就沒了,辨別是有理還是沒有理的智慧就被嗔心奪走了。

第四是「不忍令速墮惡趣」。不忍辱,讓人以很快的速度墮落到惡趣。

「忍招違前諸功德」,忍辱有這些過失的反向功德:

「忍感妙色善士喜」,很多人希望自己變漂亮,而忍辱能感得容顏「妙色」,不僅是美色,而且是更加微妙的美色,使佛菩薩等善士都喜歡你。

「善巧是理非理事」,有理、沒有理的事情都處理得非常善巧,都知道該怎麼辦。

「歿後轉生人天中」,過世以後轉生人天,不會墮入惡趣。

「所造眾罪皆當盡」,所有的罪過、罪惡都會消盡。

選自《法寶論》