佛弟子文庫

佛弟子文庫華嚴策林

右唐賢首國師述

夫華嚴宗旨。其義不一。究其了說。總明因果二門。因即普賢行願。果即舍那業用。此諸界為體。緣起為用。體用全收。圓通一際。語其所以。不出緣起。以義迴轉。鎔達有空。隨智鑑用。即說多門。隨體湛宗。即說一義。若論玄旨。一多不可。然以不為了一不多為了多。恆存常空常有。大況如此。粗陳梗概。今就要義。略申問答。但述大意。餘屬經文。庶得道君子。探其趣焉。

一徵普眼 二明理事 三辨正因 四融大小 五結成壞 六通二界 七明隱顯 八明因果 九達色空

一徵普眼

問眼色相依。應有其事。根塵和合。其旨非無。緣會現時。云何得不[土*象]境。云何方名普眼 私答曰五緣為因。稱眼為果。若緣發現。即以緣名為眼。若以因沒果中。緣皆號眼。然則全色為眼。恆見而無緣。全眼為色。恆稱見而非我。非我離於情想。無緣絕於貪求。收萬象於目前。全十方於眼際。是以緣義無盡。隨見見而不究。物性難見思。應法法而難准。十法則眼普義通。乃見通體久自隱。隱照之遂重重。然究十方於眼際。鏡空有而皎明。收萬象以成身。現理事而通徹。謹對。

二明理事

問緣起事相。分齊歷然。法界理性。無有所。若以存壞一。體用不巧。亦通事理。收為不二。為祛茲弊。庶皎玄宗 私對。緣起事相。必收性而方成。法界玄宗。亦依緣而現空。有有交徹。體用玄通。言事即有徹空源。談有乃空透有表。或時雙奪。纖毫之論不具。或時相成。廣大之談並見。現全收事全奪事而為理。事非別事。物具理而為事。何方空隨有現理遂事彰。一際通觀。萬物可定者矣。謹對。

三辨正因

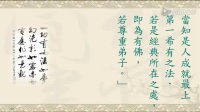

問今時修道入行。必應見佛求法。從因至果。涵蓋相依。若見三十二相為因。遂即無相可覩。若詮一空為因。後恐理事懸別。請辨其佛之因。希聞成佛之果 私對。佛以無生空寂為身。亦以法界無起為體。但證此理。佛隨理以現身。但入無生。法隨智以顯相。相即無相。色身未足失理。無則不無。空門何得為寔。久離寂默。三世之所未審。當已去色聲。六根之所罕接。然後證心內。照理成佛。亦同成靜息外緣。智就法亦同就。因滿即果。克發心已成正覺之基。果滿即因成。得道蓋自初心之本。何必全因至果。恐招所得之基全理事。將涉有性之論。謹對。

四融大小

問有大有小。相狀歷然。一廣一陝。事物差別。若以小收大。或恐大失本形。若以大收小。亦恐小傷無質。寬隘即其不等。出入何得相容。遮卻蒙雲。皎斯智日 私對。大必收小方得名大。小必容大乃得小稱。各無自性。大小所以相容。並不竟成。廣陝以之齊納。是知大是小大。小是大小。小無定性。終自遍於十方。大非定形。歷劫皎於一世。則知小時正大芥子納於須彌。大時正小。海水納於毛孔。若不各壞性。出入何得不備。又以皆存本形。舒卷自然無礙。謹對。

五結成壞

問成壞之義。其勢雖明。差別異陳。復乖其致。今者成時壞居何所。壞時成在何方。若異聖乃不容。若同凡又不信。請以珠玉來酬。祛茲瓦礫 私對。壞即成處壞。亦壞即成法界。空而恆有。存壞即有徹於空壞。實存即空彰於有表。然後異亦不異同。體之自皎明。迷之自蒙昧。若以性端結空有二邊。若以智照來通成壞一際。謹對。

六通二界

問眾生為迷。諸佛為悟。體雖是一。約用有差。若以眾生通佛。諸佛合迷。若以佛通眾生。眾生合悟。冀拂塵鏡以顯大明。庶闢玄關。開為暗室 私對曰。恆以非眾生為眾生。亦非諸佛為諸佛。不礙約存而恆奪。不妨壞而常成。隨緣具立眾生之名。豈有眾生可得。約體權施法身之號。寧有諸佛可求。莫不妄徹真源。居一相而恆有。真該妄末。入五道而常空。情該則二界難通智說乃一如易說。然後雙非雙立互成。見諸佛於眾生身。觀眾生於佛體。

七明隱顯

問隱顯之義。旨趣難原。依空色以通玄。約一多而顯密。若顯時有隱。觀色即合見空。若隱時有顯。見寂應常覩動。請開法藏。此智珠 私對。此能攝即此雲彼。若收此。亦此顯彼隱。隱在即是顯在。顯時正是隱時。一壞全攝。多成此顯。全收彼隱。法體而恆明。明亦非顯。佛動而常寂。寂亦非隱。隱由顯立。法界開乎緣起中。顯由隱成。萬物鏡於一空之上。然見空即是見色。了妄即是了真。詎歷八萬。體心之首。謹對。

八明因果

問因果相依。其猶涵蓋。若從因獲果。即果成異於因時。若即因是果。眾生同於佛地。不得稱為斷德。茲又落常。幸旨迷方開斯正路 私對曰。因果二位。同一緣起。相因成立。義不孤興。因徹果源。果究因末。普賢行願。方號圓因。舍那十身。遂稱滿果。然則法無前後。隨了處而因圓。佛雖斷常。遂悟時而理現。果果非是得。因亦不亡。猶是發心方驗。果究因際。菩薩已成正覺。即知因源果位相望。自招斷常之失。同體一解。復招體用之識。自可緣起門中。許因相即。法界證處果異預談。

九達色空

問緣起事。分齊差別。法界空理。離於限量。一通一礙自在之義有乖。或隱或顯。融會之端莫准。欲使力齊一味義顯同源。希聽德音。願開高唱 私對。色攬空成。如動波之收水。事含理就。似金器此隨形。色依空立。空約色明。互奪則二義必亡。互成則兩門俱現。現時即隱。故觀色而常空。空時即顯。故觀空而恆色。色既非色。空亦非空。互有力而互無。互相成而互奪。故無生之義遂彰。由相成。故緣起之門乃現。色無自性。舉體全空。空無自體。舉空全色。色空無二。圓通一際。更使一通一礙。溥在相而未融。有隱解在性而方中。謹對。

華嚴策林(終)

維時明治二十四年卯五月。南山留學之際。撿出此書於釋迦文院寶庫。偶接悲母四大不順之急報。欲直下山看病。乃祈平癒於三寶奉速寫畢。

南都唐招提寺末資

五月十七日 求律沙門智海(五夏)

上篇:華嚴經旨歸

下篇:華嚴經問答