佛弟子文庫

佛弟子文庫

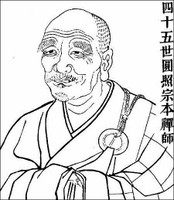

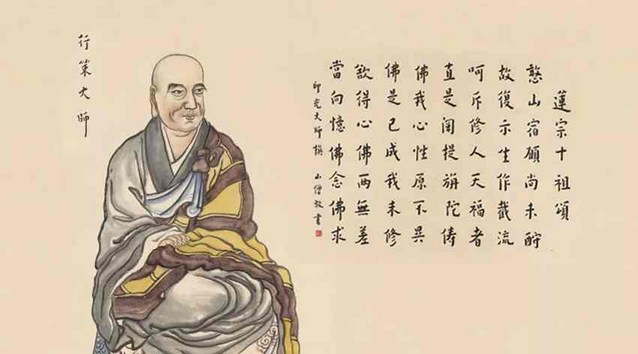

大師生平

行策大師(公元1628—1682年),諱行策,字截流,俗姓蔣。父名全昌,是江蘇宜興有名的儒門老匠,與憨山老人德清法師為方外之交。憨山老人圓寂後3年,即明朝天啟6年的一個晚上,蔣全昌夢見憨山老人進門,夢醒即生了兒子,因而為大師起名夢憨。

行策大師生長於書香門第,自幼飽讀佛典儒書,少時即顯其過人之處,喜好獨處思維。大師長大之後,父母相繼去世。大師從此有了出世的念頭。到二十三歲那年,大師到武林理安寺,在箸庵問公座下出家。從此五年之內,脅不沾席,晝夜不臥,刻苦精修,終於頓悟佛法淵源。

問公坐化之後,大師遷居報國寺。遇到同參僧人息庵瑛師,勸大師修行淨業;又遇到錢塘樵石法師,引導大師閱讀天台宗教義。此後他們同入淨室,修行法華三昧,使宿世的智慧頓然通達,窮徹佛法的精髓。

清朝康熙三年,大師在杭州法華山西溪河中的小島上結庵,專修淨業,併命名自己居住的地方為「蓮庵」。康熙九年,大師遷居虞山普仁寺,倡興蓮社,倡導淨宗,信從者日眾,出家在家的佛門弟子,都尊大師為修行導師。大師曾發起一次長達三年的佛七,行持唯一一句名號,唯專唯勤,風範後學,功德無量。

大師居普仁院十三春秋,於康熙二十一年七月九日示寂,世年五十五歲,僧臘三十有三。行策大師在浙江杭州法華山「蓮庵」的六年,是專修淨土法門時期,而於普仁院的十三年,則是其弘傳淨教時期。前期是自修自度,後期則是以教化大眾度他為業。大師一生精進修持,自度度人,導歸淨土,被後世奉為淨宗十祖。

大師道風

大師精進佛七,作文開示眾人如下:

(原文)

「七日持名,貴在一心不亂,無間無雜,非必以快念多念為勝也,但不緩不急,密密持去,使心中一句佛號,歷歷分明。著衣吃飯,行住坐臥,一句洪名,綿密不斷,如呼吸相似,既不散亂,亦不沉沒,如是持名,可謂事上能一心精進者矣。

若能體究萬法皆如,無有二相。所謂生佛不二,自他不二,因果不二,依正不二,淨穢不二,苦樂不二,欣厭不二,取捨不二,菩提煩惱不二,生死涅槃不二,是諸二法,皆同一相,一道清淨,不用勉強差排,但自如實體究,體究之極,與自本心,忽然契合。方知著衣吃飯,總是三昧。嬉笑怒罵,無非佛事,一心亂心,終成戲論,二六時中,覓毫髮許異相不可得也。如是了達,方是真正學道人,一心精進持名也。

前一心似難而易,後一心似易而難。但能前一心者,往生可必。兼能後一心者,上品可階,然此兩種一心,皆是博地凡夫邊事。凡有心者,皆可修學,同堂緇素,各須勤策身心,近則七日內,遠則一生中,常作如是信,常修如是行。縱不克證,為因亦強,華宮托品,必不在中下矣。」

(參考譯文)

「七日持名念佛,貴在一心不亂,無間無雜,並不是念得越快越多越好。但能不緩不急,綿綿密密的持執,使心中一句佛號,歷歷分明。穿衣吃飯,行往坐臥,一句洪名,始終綿密不斷,就像自己的呼吸一樣,既不散亂,又不沉沒。這樣持名,稱得上是事上一心精進。

如果能體究萬法一如,沒有二相,也就是說,眾生與佛不二,自己與他人不二,依報與正報不二,因果不二,淨穢不二,苦樂不二,欣求與厭惡不二,取捨不二,菩提與煩惱不二,生死與涅槃不二。以上相對的二法,都是同一相的,是一道清淨,不用勉強差排,但要自己如實體究。體究到極點,自會與自己本心忽然契合。這時才知道,穿衣吃飯,都是三昧。嘻笑怒罵,都是佛事。一心亂心,都是戲說。晝夜二六時中,一毫髮的異相也尋覓不到。能這樣了達,才稱得上是真正學道人,是一心精進持名的。

前一個一心似難實易,後一個一心似易實難。但能達到前一個一心,必能往生。又能兼達後一個一心的,定生上品。然而這兩種一心,都是博地凡夫可以做到的事。凡是有心的眾生,都可修學。我們同堂的僧俗同修,必須各人勤策身心,近在七日內,遠在一生中,常修這樣的信和行,縱然不能證悟,但是種的善因純正堅強,此後蓮華宮內託生的品位,必定不在中下。」

大師在著名的《勸發真信文》裡說道:

(原文)

「念佛三昧,其來尚矣。雖曰功高易進,而末世行人,罕獲靈驗。良由信願不專,未能導其善行,以要歸淨土故也,今既廣邀善侶,同修淨因,若非諦審發心,寧知出苦要道,凡我同人,預斯法會者,須具真實信心,苟無真信,雖念佛持齋,放生修福,只是世間善人,報生善處受樂。當受樂時,即造業,既造業已,必墮苦,正眼觀之,較他一闡提旃陀羅輩,僅差一步耳。如是信心,豈為真實。

所謂真信者,第一要信得心佛眾生,三無差別。我是未成之佛,彌陀是已成之佛,覺性無二。我雖昏迷倒惑,覺性未曾失。我雖積劫輪轉,覺性未曾動。故曰一念回光,便同本得也。二要信得我是理性佛,名字佛,彌陀是究竟佛,性雖無二,位乃天淵,若不專念彼佛,求生彼國,必至隨業流轉受苦無量。

所謂法身流轉五道,不名為佛,名為眾生矣。三要信得我雖障深業重,久居苦域,是彌陀心內之眾生。彌陀雖萬德莊嚴,遠在十萬億剎之外,是我心內之佛。既是心性無二,自然感應道交。如磁石吸鐵,無可疑者。所謂憶佛念佛,現前當來必定見佛,去佛不遠也。

具如上真信者,雖一毫之善,一塵之福,皆可迴向西方,莊嚴淨土。何況持齋秉戒,放生布施,讀誦大乘,供養三寶,種種善行,豈不足充淨土資糧。唯其信處不真,遂乃淪於有漏。故今修行,別無要術,但於二六時中,加此三種真信,則一切行履,功不唐捐矣。」

(參考譯文)

「念佛法門,確是高超。只是雖說功德高,易修進,而末法時代的修行人,卻很少獲得靈驗。這是因為信願不專,不能引導修行,往生淨土。現在我們既已廣集善侶,同修淨業勝因,若不能認真檢查自己的發心,又怎能知道脫離苦海的要道。

凡是與我們同志的人,參加這個法會,必須具備真實的信心,如果沒有真信,盡管念佛、持齋、放生、修福,只能是個世間善人,來生到善處享受福樂。在受樂時,同時造業,既造下業,必墮苦處。以正眼觀看,他與善根斷絕的大惡人相比,只是遲了一步而已。這樣的信心,怎會是真信。

所謂真信,第一要信心、佛、眾生,三無差別,我是未成佛,彌陀是已成佛,覺悟的本性是一樣。我雖然昏沉、顛倒、迷惑,但是覺悟的本性不失,我雖然積劫輪轉六道,但是覺悟的本性不動。所以說一念回光,便同本得,原來還是在這裡。第二要信我只是個理性佛、名字佛,彌陀是究竟佛。

本性雖然無二,地位卻有天淵之別。假使不專念彌陀,求生淨土,必定要隨自己業力流轉,受無量苦。這就叫作法身流轉五道,不是佛,而是眾生。第三要信我雖然障深業重,久久住在苦域,卻是彌陀心內的眾生,彌陀雖然萬德莊嚴,又遠在十萬億剎之外,卻是我心中的佛,既是心的本性一樣,自然就能感應道交,好比磁石吸鐵,無需懷疑,所以才說憶佛念佛,現前當來必定見佛,去佛不遠。

若能具有以上真信的人,雖一毫之善,一絲之福,都能迴向西方,莊嚴淨土。更別說持齋、受戒、放生、布施,讀誦大乘,供養三寶,種種善行,又何嘗不是淨土資糧。只有信不真,才沉淪於有漏的三界。所以我們今天修行,沒有別的竅門,但能在晝夜二六時中,增加自己這三種真信,自然就一言一行一念。都功夫不會白費。」

由此可見,大師注重真修實幹,在切實的淨業修持過程中,予以理性的指點,言言見諦,語語歸真,為末世眾生施以醍醐妙味。

行策大師在弘傳淨教,濟眾化他的行業中洞察修淨業念佛者,甚多之眾,仍然耽著於世間五欲,而輕於淨土妙樂。對於極苦之娑婆未能生痛切之厭離心,對於極樂之清淨佛國未能深生欣求心,從而使得自身在修行中信心不真,願心不切,是以念佛實行不力。

因此,大師在《淨土警語》作如是開示:「今之富貴利達者,或貪粗敝聲色,不知苦本;或著蝸角勳名,不悟虛幻;或復愛殖貨利,會計經營,現在碌碌一生,將來隨業流轉。阿彌陀佛剎中依正莊嚴,無量勝妙樂事,不聞不知,從生至死未曾發一念嚮往之心。反不如窮愚困厄之夫,多能念佛,從冥入明,轉生勝處。故敬勸淨業行人具真實願,發欣厭心,視三界如牢獄,視家園如桎梏,視聲色如鴆毒,視名利如韁鎖,視數十年窮通際遇如同昨夢,視娑婆一期報命如在逆旅,唯以念佛求生淨土為務。果能如是,若不生淨土者,諸佛皆成證誑語矣,願共勉之。」

綜上所述,可以見得,大師的淨土言論可謂是精闢入理,深契眾生之根機,我等今時觀之,確有如貧得寶之感。堪為淨業學人之修學指南。大師的一生致力於淨土教法的修學與弘傳。淨宗理論的深入悟解配合真修實證的淨宗修法,使大師在當時頗具影響力,時常倡導開設七日念佛法會,從其教者無數,使「學者翕然宗之」。淨土教法風行於世,行策大師功不可沒。

印祖亦曾作蓮宗十祖頌曰:

闡揚淨土,懇切少儔。

以深信願竭誠修,心佛兩相投。

萬念俱休,決定出苦邱。

憨山宿願尚未酬,故復示生作截流。

呵斥修人天福者,直是闡提旃陀儔。

佛我心性原不異,佛是已成我未修。

欲得心佛兩無差,當向憶佛念佛求。

道盛德隆

大師居普仁十三載。至康熙二十一年七月九日卒,年五十五。時有孫翰者,病死,一晝夜復甦。曰,吾為冥司勾攝,係閻羅殿下。黑暗中,忽睹光明燭天,香華布空,閻羅伏地,迎西歸大師。問大師何人,雲截流也。吾以師光所照,遂得放還。同日,有吳氏子病死,逾夕復活,具言所見,亦如翰言。(《餘學齋集》,《淨土約說》)

(參考譯文)

大師居住在普仁院十三年,一直到康熙二十一年(西元一六八二年)七月九日往生,時年五十五歲。當時有一個名為孫翰的人,生病而死,經過一晝夜之後又醒過來,說:「我被陰間的鬼卒所勾攝,係縛在閻羅王的殿內,黑暗之中,忽然看見光明照亮天際,香華布滿虛空,閻羅王拜倒在地上,迎接‘西歸大師’,並問大師是何人?回答云:‘截流也!’我以行策截流大師的光明所照,因此被放回來。」同一天,還有一個吳氏的子弟病死,過了一夜又醒過來,把所見到的情況說出,也和孫翰所說的一樣。

由此可證,大師真修實證的境界實不可思議,度化眾生,道盛德隆。

每年農曆七月九日,是行策大師圓寂紀念日,吾輩行人當慎思追遠,學先賢之風範,則不負行策大師殷殷教誨。