佛弟子文庫

佛弟子文庫

達摩祖師——我們禪宗的祖師、初祖,對漢傳佛教影響非常大。有些廟就稱為某某禪寺,禪宗五家七宗在唐代以後非常盛行。達摩祖師有一部非常有名的論,叫作《二入四行論》。二入,就是理入、行入。這部論開頭說:「夫入道多途,要而言之,不出二種:一是理入,二是行入。」也就是說,對佛法的悟入,對佛法的覺悟,有八萬四千法門,非常多的方法,非常多的途徑,但概括起來就是兩種:一種從道理入,從義理入;一種從行入,從行持入。從教理入和從行持入,即理入和行入。

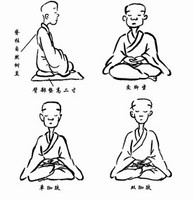

第一,理入。

什麼意思呢?「理入者,謂藉教悟宗。深信含生同一真性」。「藉教悟宗」,「宗」就是宗旨、目的;「教」就是語言文字、說的話,也就是祖師大德說的話。祖師大德告訴我們怎麼修,怎麼做,你照著這樣去做,照著這樣去實踐,才有辦法「悟宗」。禪宗本身雖然是不立文字的,但是也要「藉教」才能夠「悟宗」。如果沒有借助「教」——教理行果的這個「教」,宗旨也是悟不出來的。「深信含生同一真性」,就是要相信一切眾生都能成佛,一切眾生都有佛性。我們要真正相信這一點,也不是很簡單的事情。比如我們平時看到別人有很多的毛病、很多的習氣、很多的過失,當看到對方有那麼多問題的時候,我們能不能相信「對方有佛性,我可以啟發他」?所以我們從文字上,從理論上認可一切眾生都有佛性,和我們從道理上真正相信人都有佛性,並通過自己的努力,通過自己的言教,能夠啟發對方的佛性,是不一樣的,後者才是我們菩提心的顯現。如果我們不能做到這一點,而是認為這個人問題很多,成見很重,毛病一大堆,那麼這個「理」你還沒有入,沒有認識到菩提心是什麼,佛性是什麼。從理論上,從義理上,你還沒有真正悟到這一點,還沒有真正達到這一點。

第二,行入。

行入怎麼入呢?達摩祖師講有四點:報怨行、隨緣行、無所求行、稱法行。

第一點,報怨行。真正地以德報怨,遇到逆境,遇到不如意的事情,遇到種種痛苦,都把它當作修行,這是很不容易的事。我們一般人的反應是「我對你這麼好,給你講佛法,你有什麼困難我都幫助你,你還對我怎麼樣怎麼樣」,這就是世間的心態,不是佛法的心態。佛法的心態,第一點,達摩祖師告訴我們要報怨行。

第二點,隨緣行。

隨緣行也很重要,世間的一切都是因緣所生法,這件事情的出現,這個東西的存在,都是有因有緣的。既然有因有緣,在緣起法上,我們就能夠修行,就知道自己該怎麼來面對,怎麼來用心。隨緣行當然比報怨行要容易一點。

第三點,無所求行。

有求皆苦,只要我們有求,就都是苦的。我們常常講,學佛法要離苦得樂。苦也好,樂也好,都是一種感受—— 苦受、樂受。感受是什麼呢?感受,沒有指定是什麼,沒辦法指定什麼是痛苦,什麼是快樂,它是人的一種情緒。痛苦也好,快樂也好,都是人的一種情緒。符合我們情緒的我們就覺得是快樂的,不符合我們情緒的就是痛苦的。無所求是讓我們在「受」的基礎上下功夫,而不是在「苦」的基礎上下功夫。苦受,重點在「受」。樂的境界也好,苦的境界也好,能夠把自己的「受」——感受把握住,那外在的苦樂就都不成什麼問題了。比如天氣熱了,我們就少穿衣服;天氣冷了,我們就多穿衣服。這是我們能在「受」的基礎上,在這個境界上來把握的。

如果不是在「受」的基礎上來把握,我們可能就是在苦樂上把握了,認為「哎!冷得要死」或者「現在熱得要命」。無所求,就是無論外在是怎樣的境界——苦的境界、樂的境界,我們都在自己「受」的基礎上做得了主,不會影響到自己的心態,外在再轟轟烈烈的場面也不會影響到,外在一個人都沒有的情形也不會影響到,內心很自在,不會認為自己需要一個怎樣的境界才能夠讓自己快樂,才能夠讓自己少受痛苦。

遠離痛苦和得到快樂,都是有求。我要得到快樂,或者說我要遠離痛苦,這都是內心有求的一種表現。有求本身可能引發痛苦,比如我們要好好修行,好好用功,但是修行修不上去,用功用不進去,沒有進步,就會產生痛苦。很多人學佛法,本來說我要解脫,我要成佛,怎麼越學越苦呢?那是因為用功用錯了,對佛法理解錯了,理解偏了,沒有在最基本的「受」上用功,而是在苦樂上用功,就變成「頭上安頭」了。在山下,你可能天天忙忙碌碌的,很難過,認為太忙了,沒時間用功;忽然上山了,你又認為太閑了,可能又起另一種煩惱了。人就是這樣,有了這個境界就會嚮往另一個境界。人內心患得患失,有上有下,有高有低,有分別心,就是這樣引起的。這是第三點,無所求行。

第四點,稱法行。

稱法行就是符合佛法的標準,照法去行持。

所以達摩祖師講得非常清楚。先是「報怨行」,遇到冤親債主,怎麼辦?處理不好就有干擾。在廟裡也好,在社會上也好,碰到一件不如意的事,看到一個不如意的人,影響你一天的情緒,那就沒辦法修行。這樣在心中就有障礙,這種障礙使你佛法學不進去,關閉了你的善法之門、信心之門。所以理入也好,行入也好,都需要「教」,都需要人去引導,都需要知見的正確建立。而正確建立知見,我們就要培養一個很好的思維模式、思維體系,這才是轉凡成聖的過程、方法和下手處。這就是「見」。