佛弟子文庫

佛弟子文庫

在佛教中,牛是十分高貴的動物,具足威儀與德行。《勝鬘經》中讚歎佛的偉大,就比喻佛為「牛中之王」。《無量壽經》中讚佛、菩薩:「譬如牛王,形色無有勝者。」而在《妙法蓮華經·譬喻品》裡,有羊車、鹿車、牛車之喻。其中羊、鹿二車喻為小乘的聲聞、緣覺,而牛車用來象徵境界較高的菩薩,即以牛車藉喻成佛之道和眾生的佛性。並且還以露地大白牛比喻修行上的最高境界。

《阿含經》裡以十二種牧牛的方法,譬喻十二個調和心身的修行要領。在《佛遺教經》裡講得更具體,「譬如牧牛,執杖視之,不令縱逸,犯人苗稼。」這意思即是說:修行人御心要像牧牛一樣,時時不忘制心、息妄。由此可見佛教與牛的關係是非常密切的。

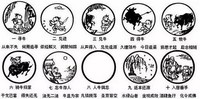

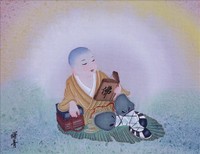

而在佛教宗派之一的禪宗中,牛與佛法更是具有殊勝的因緣和意義。如著名的「十牛圖」,各圖都以牛為喻,用以比喻眾生的心。如宋代的廓庵師遠和普明禪師都畫圖作詩來對此進行說明,廓庵為「十牛圖頌」,普明禪師為「牧牛圖頌」。廓庵師遠的「十牛圖頌」分尋牛、見跡、見牛、得牛、牧牛、騎牛歸家、忘牛存人、人牛俱忘、返本還源、人塵垂手十個階段,體現大乘行者頓悟修道之後悲智雙運的出世人世精神。普明禪師的「牧牛圖頌」,分未牧、初調、受制、迴首、馴服、無礙、任運、相忘、獨照、雙泯十個階段,帶有北禪神秀濃烈的「漸修」特色。這牛是禪師們清淨自性當中的心性之比喻了。

歷代的禪宗大德們,諸如南嶽懷讓、馬祖道一、百丈懷海、南泉普願、溈山靈佑等禪師,都很喜歡用以「牛」來見機說法,接引學人。

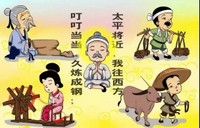

馬祖道一在擲缽峰下築茅庵修持佛法,按傳統禪定方法修坐禪。南嶽懷讓問之:「坐禪圖何?」答曰「作佛。」懷讓拿磚在庵前石上磨,道一間:「磨磚作何?」答曰:「作鏡。」道一笑:「磨磚怎能成鏡?」懷讓反詰:「坐禪怎能成佛?」懷讓又啟發說:「如果有條牛在拉車,你該打牛還是打車?」道一聞之,頓時開悟,便向懷讓執弟子禮。

眾生的身心好比一駕牛車。心是拉車的牛,身是牛拉的車。人的一切語默動靜、善惡業行,都是由於心的驅使。而「和尚坐禪,為學作佛。若只為學禪,禪並非為坐臥。若學作佛,佛非定相。於無住法,不應取捨。和尚學佛,就是殺佛。」這段話即所謂」心即是佛,心外無佛」的見解。因為心是一大總相法門,是工畫師,是五陰主人,使他流浪生死的是這只「牛」,就路還家的也是這只「牛」,行車必須打牛。道一了悟:佛不是坐相、站相、臥相,清淨本心遠離一切言說名相,就路還家必須用心的智慧斬斷一切妄想執著。

馬祖道一後於江西創宗立派,成為一代禪宗巨匠。而他在接引弟子慧藏時即是以牧牛為藉喻的。

有一天,慧藏在廚房裡做事。馬祖進來問:「你在幹什麼??慧藏答:「牧牛。」馬祖又問:「怎麼牧?」慧藏答:「一回入草去,驀鼻拽將來!」馬祖讚許慧藏說:「你真會牧牛!」

慧藏牧牛為何「一回入草去,驀鼻拽將來?」牧牛即是讓牛吃草,為何不讓牛吃草呢?這裡的草象徵見取。禪宗心外一切不受,修行如果不離見取,便會「貪看天邊月,失落手中珠」。牧牛就是保持心態的調和、安詳,如果看到什麼就起心分別,不離見取,安詳便會降低,乃至無有安詳。

藥山惟儼未開悟之前,在湖南衡山學律宗,嚴守清規戒律。有一天,他自嘆道:「大丈夫應當離法自淨,誰能作瑣屑的細行於日常之中?」隨後前往石頭希遷禪師處參拜,並說:「小乘聲聞、中乘緣覺、大乘菩薩(或佛)這三乘,以及契經、應頌、諷頌、因緣、本事、本生,未曾有、譬喻、論義、自說、方廣、授記等十二分教(即十二部經),這些我都知道大略,但聽說南方有‘直指人心,見性成佛’的禪教大法。對此,我實在是不明白,乞望師父慈悲為懷,為我指點迷津。」

石頭希遷間道:「如何不行,不如何也不行,如何不如何都不行。你怎麼理解?」藥山惟儼愣然不知所措。石頭希遷說:「你的因緣不在這裡,到江西馬祖道一大師那裡去吧!」

藥山惟儼來到江西馬祖道一禪師處,先恭恭敬敬地行了一個大禮,然後把他在石頭希遷禪師處的對話告訴了馬祖道一禪師。

馬祖道一間道:「我有時教他揚眉瞬目,有時不教他揚眉瞬目,有時揚眉瞬目者是,有時揚眉瞬目者不是。你對此有何體會?」藥山惟儼於言下頓悟,隨即禮拜致謝。馬祖道一又問:「你禮拜致謝,想必是你已悟出了什麼道理?」

藥山惟儼回答說:「我在石頭希遷禪師處,如蚊子叮鐵牛。」馬祖道一說:「你既是如此,那就好好地愛護和保持吧。」

石頭希遷的禪機對答,抽離事象,肯定也不是,否定也不是,肯定否定都不是,意思是非有也非無。藥山惟儼如蚊子叮鐵牛——錐不進之說,也就是指不開悟。馬祖道一的禪機對答,肯定這事是,肯定這事不是,肯定也是,否定也是,即有即無。其實無所謂對錯。

在《景德傳燈錄》中記載,大安禪師曾參問百丈懷海:「修行佛法者應如何求佛做佛呢?」百丈回答:「學佛者執著於求佛彷彿,就像騎牛覓牛。」大安又問:「如果認識到這種情形又會怎樣?」百丈說:「就像騎牛回家。」大安又問:「如何保證呢?」百丈百丈禪師即以《佛遺教經》上所說示之:譬如牧牛,執杖視之,不令犯人苗稼。

所謂不犯人苗稼,即是離見取,不要向外去求玄覓奧,不停地朝心海里裝些廢知識。牧牛,其實就是調伏自己的心。不起妄想,不生見取,如此便領會了修行法要,不再向外馳求。後來,大安禪師幫助他師兄溈山靈佑一同開山建立道場。一日他上堂開示云:「我大安在溈山三十年,吃溈山飯,屙溈山屎,不學溈山禪,只看一頭水牯牛:它要是不聽話,隨便落路人草、我就牽緊鼻繩把它給拉回來;它若是侵犯別人苗稼,我就用鞭子打它。這樣的訓練、調御久了以後,這條牛變得十分乖巧,讓人憐愛,而今,已變成一條露地白牛了!」

大安禪師的牧牛,就是在說明他的調心過程。心調和好了,人才能夠安詳現前。但是,如果安詳雖然現前,卻不知珍惜,不好好守護,它就會溜走。所以要手牽牛繩,在未馴服之前,絕不放鬆。如此久而久之,牛和人合而為一,心與境合而為一,不再分出你我,那就是修行的最高境界了。

禪師們悟道以後,人雖在世俗,其實心早就超然物外,像南泉普願禪師,在大慧祖師處開悟以後,他以牧牛為生,以採樵為業。並且也在修行上以「牧牛」而修行圓滿。

有一天,他上堂說法道:王老師(南泉)從小就養了一條水牯牛,想到河的東邊去放牧,恐怕會侵犯國王的水萆,往河的西邊去放牧吧!也恐怕冒犯了國王的水草,不如隨分納些些(隨便放一放),總不見得有什麼錯誤吧!

南泉禪師說的這個「小牯牛」,指的是明心見性,自己的心性本體。這個心性本體是不動不搖、不生不滅的、無去無來的,是常、樂、我、淨的,沒有生老病死,也沒有凡俗取捨。而牧牛,東邊牧、西邊牧,為什麼都會侵犯國王的水草呢?這即是說:修行人一起邊見就背離中道。佛法是不二法門,所有邊見,一概不取,當下只是「了了見,無一物,亦無人,亦無佛」。所謂「隨分納些些」,即隨緣不變,敦倫盡分;也就是素位而行,本分做人。

南泉住世時,還常常把自己比做一頭水牯牛,以此來勘驗學徒們的悟境。某天,南泉從浴室前經過,恰好看見浴頭正在燒水,就問道:「你在幹什麼?」浴頭回道:「燒水啊,準備洗浴所需。」南泉正色道:「記住,以後要叫做水牯牛浴。」浴頭點頭稱是:至夜間,浴頭來到方丈內,請南泉禪師前去洗浴,南泉劈頭便問:「做什麼?」浴頭依照南泉的吩咐,回道:「請水牯牛前去洗浴!」南泉突然問道:「帶韁繩來了嗎?」浴頭大出意外,茫然無對。正在這時,從諗前來給師父問安,南泉把這件事列舉給他,亦想勘驗一下他的悟境。從諗聽後,隨即道:「某甲有話要說。」南泉便間:「帶韁繩來了嗎?」從諗走到南泉面前,突然伸出手去,捏住師父的鼻子便拽。南泉笑道:「對是對了,不過有點太粗魯了!」

佛教認為是法平等,沒有高下貴賤之分,任何生命與佛在本質上都是絕對如一的,自性上沒有凡聖之分。浴頭只知學舌,其實完全不明白南泉的真實本意,所以不免碰壁。

嗣承百丈禪師的溈山靈佑禪師,將要示寂時,有學僧間道:「老師如果百年之後,會到什麼地方去呢?」溈山禪師道:「到山下人家去做一頭水牯牛。」學僧道:「那我能跟老師一起去嗎?」溈山禪師:「你若跟我去,別忘了帶一把草。」

溈山靈佑禪師,不求證涅槃,不求生佛國,但願百年之後,在山下尋常百姓家,做一頭水牯牛。自古禪師皆不求作佛,但求開悟,實是禪者偉大之處。有其師必有其徒,有一學僧也要跟去做水牯牛,溈山禪師還叫他別忘記帶一把草,意謂要獨立生存,此點使人生起「稽首溈山水牯牛,一把青草萬事輝。」

禪宗還用「露地白牛」,來喻指證悟究竟,體達清淨自在的悟境。「露地」指門外的空地,比喻平安無事的場所。白牛,意指清淨之牛。《法華經·譬喻品》中。以白牛譬喻一乘教法,從而指無絲毫煩惱污染之清淨境地為露地白牛。

北禪智賢禪師曾經開示大眾:「年窮歲暮,無可與諸人分歲,且烹一頭露地白牛,炊黍米飯,煮野菜羹,向榾柮火唱村田樂。何故?免見倚它門戶傍它牆,剛被時人喚作郎。」這裡的露地白牛比喻清淨法身,而「烹露地白牛,炊黍米飯,煮野菜羹」等意謂將所有的境界打破、人法雙泯,以免落入境中。

在禪宗中,還有「泥牛人海」之譬喻——比喻絕去蹤跡、斷了消息,就是一去不返之意。「泥牛」一詞比喻心中思慮分別之作用。以泥牛入於大海之中即全然溶化,完全失其形狀,所以也用來比喻觀察的主體(我)及觀察的對像(萬法),兩者相互交融,無有分別。

這一典語原是禪僧機鋒語,出自江西之洞山禪林:一日,洞山禪師與密師伯行腳,偶然經過龍山腳下,見溪水中漂來一片菜葉,洞山禪師道:「深山無人,因何有菜隨流,莫有道人居否?」於是便一起撥草溪行,走了六七里,忽然看見一位老和尚(龍山和尚),形羸貌異,便放下行李問訊。

龍山和尚道:「此山無路,閣黎從何處來?」洞山禪師道:「無路且置,和尚從何而人?」龍山和尚道:「我不從雲水來。」洞山禪師道:「和尚住此山多少時邪?」龍山和尚道:「春秋不涉。」洞山禪師便間:「和尚先住,此山先住?」龍山和尚道:「不知。」洞山禪師又問:「為甚麼不知?」龍山和尚道:「我不從人天來。」洞山禪師道:「和尚得何道理,便住此山?」龍山和尚道:「我見兩個泥牛斗人海,直至於今絕消息。」洞山禪師一聽,始具威儀禮拜。

洞山禪師走後,龍山和尚於是述偈曰:「三間茅屋從來住,一道神光萬境閑。莫把是非來辨我,浮生穿鑿不相關。」說完,便放火將庵燒掉了,然後搬進深山裡,以後再也沒有人見過他。後人皆稱他為隱山和尚。

從以上的這些生動有趣而又富有禪理的禪宗公案中,我們可以看到牛在禪宗中具有著不一般的意義,它不光是禪師們藉以譬喻的一種載體,還從本質上說明物命平等,如果從牛而悟,也就是從自心而悟,因為真正的佛法,不在外,而在內。學佛的人,必然要有一顆真如直心,才是與佛有緣,才能找尋到自己的自性天真佛。如果有緣眾生,能端正自己的心念,開掘自性般若,時時觀照自己的心性止惡修善。即能開佛的知見,就是佛出世間,這即是大乘佛法。